Grume

Une grume est un terme technique à usage régional ou spécialisé qui possède au moins trois sens communs en français. Il désigne suivant les contrées et les époques :

- un grain de raisin. Ce substantif féminin connu depuis 1552 s'est maintenu encore aujourd'hui dans la langue technique de quelques régions viticoles francophones. Il met probablement l'accent à l'origine sur l'épaisse peau emprisonnant la chair sucrée du raisin ;

- l'écorce qui reste sur le bois coupé non encore équarri. Cette définition conforme au dictionnaire de Furetière a laissé d'anciennes expressions communes auprès des forestiers : bois de grume, bois en grume. Celles-ci désignent un ou des morceau(x) de bois couvert de son écorce. Même le bois de charpente ou de charronnage était parfois non équarri, c'est-à-dire pouvait être débité avec son écorce. Le bas-latin gruma correspond déjà à une cosse, une gousse ou une écorce et diffère du latin classique gluma signifiant une pellicule végétale, qui a engendré la glume des céréales. Mais l'origine commune est bien endossée par le verbe glubere soit « peler, écorcer » ;

- enfin, par extension simplificatrice du second sens, une pièce de bois formée d'un tronc ou d'une portion de tronc non équarrie, généralement couverte de son écorce (mais le terme peut aussi s'appliquer au « bois rond » écorcé, voire débarrassé de son aubier). Les arbres abattus, simplement ébranchés et laissés avec leurs écorces, deviennent des grumes.

Au Canada, le terme « bille » est employé plus volontiers en remplacement de grume, plus répandu en France, quoique bille désigne plutôt une partie de la grume. De façon générale dans l'est du Canada, on appelle grume un tronc entier ou une section de tronc de quatre mètres et plus. Dans les régions où les arbres sont très longs et très gros, on réservera plutôt le terme grume à une portion de tronc de dix à quinze mètres de long[1].

Grumes du monde forestier

_(19176444888).jpg.webp)

Les grumes préparées par les bûcherons sont transportées par de grands camions transporteurs à remorques appelés « grumiers », long véhicule tracté au tonnage atteignant trente ou cinquante tonnes. C'était systématiquement le cas des résineux dans les massifs forestiers de l'Est de la France, notamment les Vosges, où les grumes empilées sur un terre-plein devant la scierie étaient écorcées sur le teilleux (lieu de taillage) avant d'être découpées en planches par la scie mécanique ou électrique. La dernière opération unitaire consistait à sécher les belles planches avant la vente.

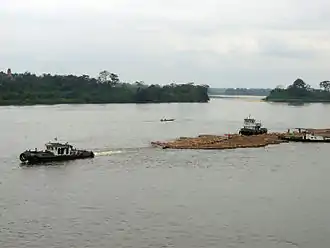

Les bois exotiques sont souvent transportés à l'état de grume dans des navires grumiers. Il existe ainsi des ports de débarquement ou quais aux grumes où l'arrosage permet de conserver la qualité des bois stockés sur de plus ou moins longues périodes. L'après-tempête Lothar a généralisé cette technique sur tous les lieux d'empilage des châblis, habituels ou exceptionnels, au voisinage des massifs exploités au début des années 2000.

Typiquement, les grumes d'arbres feuillus comme le chêne sont souvent sciées en plateaux et utilisées pour faire des meubles, alors que les grumes de résineux comme l'épicéa sont parfois sciées en avivés ou en madriers pour être utilisées dans la charpente.

Transport

Les grosses grumes étaient souvent autrefois acheminées vers les grandes scieries, transportées une à la fois par chariot spécial, assemblées en trains de bois flotté sur voies d'eau. Aujourd'hui des dessertes intra-forestières sont généralement dédiées aux camions grumiers, qui par ailleurs disposent dans certains pays (dont en France) de dérogations au code de la route pour les transporteurs faisant la preuve qu'ils ne disposent pas d'autres moyens de transporter ce bois (par voie d'eau, par train…)[2]. Le grumier est un navire de charge spécialisé dans le transport de bois en grumes.

Déchargement de grumes (port de La Rochelle-Pallice en 2000).

Déchargement de grumes (port de La Rochelle-Pallice en 2000). Manutention de grumes (port de La Rochelle-Pallice en 2000).

Manutention de grumes (port de La Rochelle-Pallice en 2000). Arrosage des grumes (port de La Rochelle-Pallice en 2000).

Arrosage des grumes (port de La Rochelle-Pallice en 2000). Un train de grume à la gare de Langeac en Haute-Loire.

Un train de grume à la gare de Langeac en Haute-Loire.

Références

- Office québécois de la langue française, « bille de sciage », 1990.

- L’arrêté ministériel DEVT0913333A du 29 juin 2009 accorde au transport de bois ronds un régime dérogatoire au dispositions du code de la route aux ensembles de véhicules de plus de quatre essieux et dont le poids total roulant excède une charge équivalente à une masse de quarante tonnes. Les conditions de ces dérogations et les itinéraires autorisés sont fixés par un arrêté préfectoral pris par chaque préfet de département (exemple d'arrêté dérogatoire).