Forêt de Paimpont

La forêt de Paimpont (en breton : Breselien ou Koed Pempont), appelée forêt de Brécilien jusqu'au XVe siècle, souvent identifiée à Brocéliande, forêt mythique et enchantée de la légende arthurienne, est située autour de Paimpont dans le département d'Ille-et-Vilaine en Bretagne, à environ 30 km au sud-ouest de Rennes. D'une surface de 9 000 hectares, elle fait partie d'un massif forestier plus large qui couvre les départements voisins du Morbihan (avec le camp de Coëtquidan) pour s'étendre sur une surface totale de 13 500 ha environ[5].

| Forêt de Paimpont | ||||

La forêt de Paimpont, entre le Val sans Retour et le miroir aux fées. | ||||

| Localisation | ||||

|---|---|---|---|---|

| Coordonnées | 48° 01′ 08″ nord, 2° 10′ 26″ ouest[1] | |||

| Pays | ||||

| Région | Bretagne | |||

| Département | Ille-et-Vilaine, Morbihan | |||

| Géographie | ||||

| Superficie | 11 000 hectares ha | |||

| Altitude · Maximale · Minimale |

258 m 71 m |

|||

| Compléments | ||||

| Protection | ZNIEFF, Réseau Natura 2000[4] | |||

| Statut | Forêt privée | |||

| Essences | Chênes, Hêtre européen, Pin sylvestre et Pin maritime | |||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Ille-et-Vilaine

Géolocalisation sur la carte : Bretagne

| ||||

Géographie

Situation

La forêt occupe principalement le territoire de la commune de Paimpont, mais s'étend sur des communes limitrophes, principalement Guer et Beignon au sud, Saint-Péran au nord-est et Concoret au nord. Les 7 000 hectares de bois qui entourent Paimpont sont les restes d'une futaie plus dense et beaucoup plus étendue.

Du point culminant à 258 m de la partie occidentale appelée haute forêt. L'altitude diminue régulièrement en offrant des points de vue vers le département du Morbihan, points de vue dont on retrouve les équivalents au nord sur la commune de Mauron. C'est la route des Forges à Concoret tout au nord passant par le bourg de Paimpont qui délimite la haute forêt et la basse forêt, d'étendues comparables.

Mosaïque paysagère

Le massif forestier forme une mosaïque paysagère avec boisements, landes, étangs (dont ceux de forêt du Perray et des Forges créés pour l'industrie métallurgique), terres agricoles et habitats. La forêt primitive est une chênaie-hêtraie qui a été considérablement dégradée : les défrichements monastiques médiévaux, l'industrie des forges grande consommatrice de bois comme source de combustible à partir du XVIIe siècle, et les incendies durant la Première Guerre mondiale, conduisent à la dégradation du massif boisé : podzolisation, installation de séries régressives de végétation (dégradation de la chênaie-hêtraie en pinèdes à pin sylvestre et surtout à pin maritime), accélérée par l'enrésinement (résineux introduits vers 1840). Toutefois, dans les endroits favorables, la chênaie-hêtraie a pu se reconstituer et c'est actuellement l'élément dominant de la forêt. Elle se présente rarement sous forme de futaies, mais plutôt sous forme de futaie de chêne et de hêtre sur taillis de houx, peuplée d'essences diverses : Chêne pédonculé, Hêtre, Chêne sessile, Tremble, etc. Les peuplements de résineux sont soit en inclusion, après des coupes à blanc, soit en transition avec la lande, sur sa périphérie, comme vers l'ouest dans le secteur de Tréhorenteuc et du Val sans Retour. Le tapis végétal du sous-bois est constitué principalement de Molinies (associé à la chênaie pédonculée, cette graminée forma aussi des prairies où se rencontre aussi la succise des prés et des joncs) et de Fougère aigle[6].

En fonction du degré d'hygrométrie du sol, on peut distinguer trois types de landes : les landes sèches succédant à la pelouse à fétuque, avec comme espèce dominante la bruyère cendrée en association avec l'ajonc d'Europe, l'agrostis sétacé (en) et le genêt à balais, arbrisseaux accueillant des espèces d’oiseaux comme l'engoulevent, l'alouette lulu ou la fauvette pitchou, mais aussi le lézard vert, et des plantes telles que le Carex précoce (de), la Laîche à pilules, la Piloselle, le Gaillet des rochers, le glaïeul d'Illyrie ou, sur les versants les mieux exposés, le genévrier ; à mi-pente des versants, les landes mésophiles à bruyère cilée (et dans une moindre proportion la bruyère des marais) associées à la molinie, la fougère aigle et la callune (comme pour la lande sèche, la présence régulière de jeunes plants de bouleaux voire de chênes montre l’évolution de cette association vers un boisement soit une chênaie-hêtraie, soit une pinède)[7] ; dans les bas de versant, en bord d’étang et de tourbière ou au sein de petites dépressions présentes dans les landes mésophiles, les landes humides dominées par la bruyère des marais, associées à la callune, l'ajonc nain, le genêt d'Angleterre, le saule rampant, la petite scutellaire et des arbustes (bouleau pubescent, bourdaine, pin maritime). Ces landes humides comportent une flore d'intérêt patrimonial (narthécie des marais, gentiane pneumonanthe)[8].

Climat

La relative altitude du massif forestier contribue à lui donner un climat proche du climat océanique des côtes du Finistère. Ce régime où dominent les vents d'ouest et de sud-ouest porteurs de nuages et de précipitations régulières favorisent la végétation, le surplus d'humidité alimentant les nombreux ruisseaux occupant les fonds de vallons, avant d'aboutir dans la rivière de l'Aff, puis de la Vilaine aux environs de Redon au sud du département.

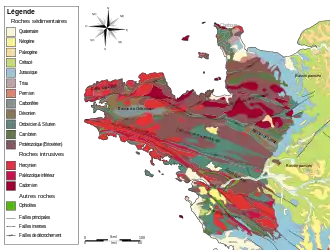

Cadre géologique

La région de Paimpont est localisée dans le domaine centre armoricain[9], dans la partie médiane du Massif armoricain qui est un socle ouest-européen de faible altitude (maximum 400 m), caractérisé par des surfaces d'aplanissement et qui résulte d'une histoire complexe composée de trois orogenèses : icartienne (Paléoprotérozoïque,ca. 2,2-1,8 Ga), cadomienne (Édiacarien 750-540 Ma)[10] et surtout varisque (ou hercynienne, au Dévonien-Carbonifère, 420-300 Ma)[11]. La structure du Massif armoricain résulte de la superposition de l'héritage[12] de ces deux derniers orogènes[13].

La forêt s’étend sur une seule entité géologique, le synclinal de Paimpont-Guichen qui fait partie de la partie nord-ouest d’une grande unité sédimentaire qui a été déformée par des plissements au Paléozoïque, le synclinorium de Martigné-Ferchaud[14] - [15] (« synclinaux du sud de Rennes »)[16].

Ce synclinal de Paimpont-Guichen est situé dans un vaste bassin sédimentaire constitué de sédiments détritiques essentiellement silto-gréseux issus de l'érosion de la chaîne cadomienne et accumulés sur plus de 15 000 m d'épaisseur, sur lesquels repose en discordance des formations paléozoïques sédimentaires[17].

Histoire

La forêt de Paimpont était désignée sous le nom de Brecélien au XVe siècle et on la désigne en breton à partir du toponyme Breselien. Il y a eu rencontre (paronymie) avec le nom mythique Broc(h)eliande dans le contexte du légendaire arthurien (brittonique).

La forêt a été à plusieurs reprises exploitée pour les besoins de construction de la ville de Rennes, en particulier au XVe siècle. Ainsi, en 1419, quatre-vingt arbres vendus par les paroissiens de Plélan et de Coganne sont abattus en 187 journées de travail et acheminés à Rennes par vingt-deux charretiers[18].

Par son importance avant la Révolution française, la forêt était le ressort d'une juridiction royale appelée maîtrise des eaux et forêts, les juridictions seigneuriales traditionnelles ne s'occupant pas de la gestion forestière. Le bois étant exploité le plus complètement possible pour l'alimentation des hauts fourneaux en charbon de bois au moins aux XVIIe et XVIIIe siècles, l'affectation des arbres de premier choix à la marine a été un rôle marginal.

Durant la période de la Révolution française, l'abolition des privilèges déclenche une reprise des défrichements de bois et forêts à la suite du partage des boisements communaux. Ainsi, en 1804 le préfet du département, Mr Borie écrivait « La forêt de Painpoint est la plus étendue (du département) (...) Les pillages des usagers l'ont laissée dans un état de dégradation qui ne suffit plus aux forges ; les acquéreurs se sont empressés de détruire beaucoup de futaies et d'avenues dépendant des anciennes propriétés des émigrés »[19] Il ajoute que « Les landes de ce département sont de vastes plaines incultes et sauvages, couvertes de bruyères... Elles furent jadis des forêts. On en enlève la terre végétale, et on laisse à nu le roc ou une couche de glaise compacte et inculte à laquelle le laps d'un siècle ne rendra pas la végétabilité (../..)Les chèvres menacent les taillis et les clôtures d'une entière destruction »[19].

L'essor des forges de Paimpont

Les forges furent les plus importantes forges à bois de la Bretagne dès le XVIIIe siècle. Elles fonctionneront jusqu'à la fin du XIXe siècle. Leur implantation est permise par la proximité d'un gisement de minerai de fer extrait à ciel ouvert, l'existence d'un réseau hydrographique important et l'approvisionnement aisé en charbon de bois produit sur place. La forêt fut surexploitée pour les besoins des forges.

L'extraction du minerai de fer

Le minerai de fer utilisé aux Forges provenait de la Gelée, site à proximité du bourg de Paimpont. Les ouvriers venaient de villages éloignés « certains faisant plus de quinze kilomètres tous les jours » notamment du sud de la commune avec les villages voisins des Forges mais en Plélan-le-Grand, la Bourgoulière, et la Vieille-Ville, ou encore du Thélin aussi en Plélan, et aussi de villages de Beignon dans le Morbihan. Une fois leur « chiffre » individuel de wagonnets plein de minerai effectué, ils rentraient sans échanger beaucoup de paroles au long du chemin, tout le bas de leurs pantalons « complètement tapissés de terre argileuse jaune » [Gernigon 1].

Le directeur, ingénieur des Mines, habitait le bourg, comme tout l'encadrement « Plusieurs étaient Italiens, d'autres du Nord de la France »[20] - [Gernigon 2].

Une autre minière à ciel ouvert, celle de l'Étang bleu, fut exploitée pour alimenter les usines du nord de la France. Sur une hauteur d'une quarantaine de mètres, des ouvriers détachaient à la pioche des blocs que d'autres chargeaient dans des wagonnets poussés sur leur rail au bas d'une des rampes où un système de treuil électrique (alimentée par une génératrice couplée à une machine à vapeur) prenait le relai pour les amener au niveau du sol. Là, le minerai était introduit dans des laveurs où de l'eau sous pression le débarrassait de sa terre [Gernigon 3]. Une voie ferrée traversant la forêt vers le nord permettait le transport du minerai jusqu'à la gare de Mauron.

Dans un premier temps, l'eau boueuse fut déversée dans le proche étang de Paimpont par une canalisation, mais après quelques années, le mécontentement des riverains de l'Aff dans le Morbihan de voir l'eau devenue totalement impropre à leurs divers usages, contraignit après de nombreuses procédures, la direction à abandonner ce procédé. L'eau de l'Aff resta teintée de jaune plus de dix ans [Gernigon 1].

L'épuisement du gisement ferrugineux, associé aux difficultés de l'eau de lavage, aboutit à la décision de la société Monin-Pralon d'arrêter l'exploitation de la mine [Gernigon 1]. Les conséquences de cette décision sur le plan des emplois et de la prospérité s'ajoutèrent naturellement à celles consécutives au quasi-arrêt des forges : une page était tournée, la forêt n'aurait plus d'activité industrielle [Gernigon 2].

1875-1938 : le Domaine de Paimpont

En 1875, la forêt est achetée au comte de Paris par un armateur et industriel nantais, Louis Levesque, « pour le repos et l'agrément » [Gernigon 4]. Le nouveau propriétaire crée le Domaine de Paimpont et fait marquer en particulier la tenue (veste en velours de couleur verte) et les outils des gardes, mais également l'équipage de vénerie, puisque des chasses à courre au sanglier sont organisées avec la meute renommée du comte de la Rochefoucauld, et au chevreuil avec la meute du comte du Pontavice. Entre les deux guerres mondiales, la forêt fait partie du terrain de chasse du Duc de Westminster, ainsi que plusieurs cartes postales en témoignent[21]. « JAMAIS JE N'OUBLIERAI PAIMPONT » est la devise du domaine gravée sur les boutons de l'équipage de vénerie autour d'une tête de chevreuil de profil[22].

En raison d'abus, les droits ancestraux dont bénéficiait la population de Paimpont dans la forêt sont remis en cause par le nouveau propriétaire et un nouveau règlement, moins favorable, entre en vigueur[Gernigon 5]. À titre d'exemple, la coupe de litière (fougères, bruyères, ajoncs, genêts) demeure possible, mais après accord préalable et sous la surveillance d'un garde.

Les maisons de garde de la Croix-Jallu et de Roche-Plate sont édifiées, s'ajoutant aux neuf existantes : La Fenderie , les Forges, Haute-Forêt, Métairie-Neuve, Hergant, la Gelée, le Pas-du-Houx, le Buisson et Bon-avis. Dans la plupart des maisons logeaient deux gardes et leurs familles. Les gardes ordinaires étaient encadrés par cinq brigadiers, eux-mêmes dirigés par le Garde général (maison près de l'ancienne chapelle des Forges)[Gernigon 6]. Par la suite, les postes de brigadier furent supprimés, et un seul garde fut affecté à chaque poste de garde. Chaque mois, une réunion des gardes aux Forges servait à faire le bilan des procès-verbaux rédigés dans les coupes sous leur surveillance[Gernigon 7].

Sous l'impulsion de Donatien Levesque, l'un des deux fils du propriétaire, des lignes sont ouvertes dans la forêt, des fossés sont creusés, et les principaux carrefours sont dotés de panneaux indicateurs. Une scierie est installée à la Fenderie[Gernigon 8]. Au décès de Louis Levesque, le domaine est partagé entre ses deux fils : Basse-Forêt à Louis, Haute-Forêt à Donatien, celui-ci conservant la gestion de l'ensemble du domaine pendant plus d'un quart de siècle [Gernigon 9]. À la mort de Donatien Levesque, la direction du domaine est assurée pendant plus de vingt ans par son neveu par alliance, Adolphe Jollan de Clerville (1852-1931), maire de Saint-Viaud, président du conseil général de la Loire-Atlantique[Gernigon 10]

Pendant la Première Guerre mondiale, la forêt, privée de l'essentiel de ses gardes, est affectée par d'importants incendies d'origine inconnue[Gernigon 11]. Ceci aurait incité les propriétaires à vendre 3500 hectares de forêt, à de nouveaux acquéreurs qui fondent la Société forestière de Bretagne, société qui fournira du bois de mine pour les mines du nord de la France détruites pendant la guerre[Gernigon 12].

De la deuxième moitié du XXe siècle à nos jours

Pendant la Seconde Guerre mondiale, trois parachutistes du Special Air Service de la France libre, le Vendéen Henry Corta, le Landais Francis Folin et le Parisien André Bernard, furent parachutés à la limite sud de la forêt avec mission d'effectuer des sabotages en vue de retarder l'envoi de renforts allemands vers le débarquement de Normandie le 6 juin 1944, leur objectif fut de neutraliser la ligne de chemin de fer Ploërmel-Mauron à Trégadoret en Loyat près de la rivière Yvel. La nuit suivante, les trois Français libres s'égarèrent au val-sans-retour. Le lendemain, ils rencontrèrent un fermier, Auguste Fournel, 68 ans, occupé à couper de la lande, heureux de rencontrer des libérateurs qui les ravitailla puis les guida dans la nuit vers leur objectif[23] - [24].

En septembre 1990, un incendie ravagea la forêt de Paimpont pendant cinq jours et détruisit 600 hectares.

Dans les années 1990, un projet de barrage sur l'Aff pour l'approvisionnement en eau de la région rennaise a suscité l'émotion [25] avant d'être abandonné. Exploitant une des deux vallées du massif, celle où passait déjà le sentier de grande randonnée 37, la retenue devait s'étendre sur 45 à 75 hectares.

Un projet d'agrandissement d'un centre de traitement des déchets présent sur la commune de Gaël existe depuis 2003. Malgré l'interdiction du permis de construire en 2010 et la forte opposition de la population[26], le Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SMICTOM) en a obtenu un nouveau en novembre 2011[27]. Une nouvelle pétition créée sur Avaaz a obtenu plus de 17 000 signatures pour s'opposer à ce projet[28].

Le , dans l'après-midi un incendie se déclenche dans la forêt ravageant environ 300 hectares de végétation[29].

Activités

Gestion forestière

La forêt appartient principalement à quelques propriétaires qui l'entretiennent et l'exploitent pour le bois et pour la chasse, seule une petite partie au nord-est (10 %) est domaniale et gérée par l’Office national des forêts (ONF).

Cette situation empêche une libre circulation dans la forêt même aux abords du bourg et de son étang. Les propriétaires ont cependant signé une convention autorisant du 1er avril à la fin du mois de septembre la fréquentation de sentiers de randonnée empruntant certaines lignes ou sentiers de la forêt.

Du point de vue de la protection du massif forestier contre les incendies, les interventions dans la forêt ont été réparties en fonction de la distance aux lieux en cause entre les centres de secours de Paimpont, de Plélan, de Campénéac et de Mauron[30]

À Vaubossard, la lande mésophile est l'objet d'une fauche manuelle traditionnelle[31].

À la fin du XIXe siècle, toutes les grumes exploitées dans la forêt arrivaient à la scierie de la Fenderie, au sud de la forêt, certains jours amenées par de nombreuses charrettes et des paysans que les travaux des champs n'occupaient pas. Ils croisaient ou rencontraient alors tous les clients notamment des communes au sud de Paimpont[Gernigon 13].

Tourisme et légendes

D'un point de vue touristique, la forêt de Paimpont bénéficie de son assimilation, apparue au milieu du XIXe siècle, à la forêt imaginaire de Brocéliande dans laquelle la légende situe maints épisodes des romans de la Table Ronde et de la légende arthurienne. L'idée de l'existence d'une grande forêt centrale au cœur de l'Armorique a germé dans l'esprit du « Lavisse breton »[32], Arthur de La Borderie, dès 1861[33] et pour qui la forêt « s’étendait en longueur depuis le lieu de l’actuelle ville de Montfort jusqu’à celui de Rostrenen ou environ[34] ».

La forêt possède ainsi un pouvoir d'attraction pour les adeptes du néopaganisme qui s'y réunissent périodiquement. Les adeptes de ces cultes sont très généralement non natifs du secteur. Si la tolérance prévaut, les rapports sont plus délicats avec les propriétaires de la forêt, notamment à propos de certains arbres remarquables. D'une manière plus générale, les intérêts du public qui cherche à profiter de toutes les richesses du site se heurtent parfois à ceux de ses exploitants[35].

Cette assimilation s'est institutionnalisée avec la création de la communauté de communes de Brocéliande, elle-même regroupée au sein d'une structure supra-intercommunale nommée le Pays de Brocéliande. La valorisation touristique du site de Paimpont est ainsi mise en œuvre par des panneaux de signalisation, des sentiers pédestres destinés à faire découvrir aux visiteurs un lieu cité dans le cycle arthurien et des panneaux explicatifs reliant chaque lieu à un récit légendaire.

La station biologique de Paimpont

La station biologique de Paimpont, relevant de l'université de Rennes I, a été construite en 1966-1967. La forêt et ses milieux variés constituent un cadre propice à de nombreux stages auxquels participent les étudiants rennais en biologie ainsi que de nombreux étudiants et chercheurs étrangers, les bâtiments permettant d'accueillir environ soixante-dix personnes. Si les premiers chercheurs ont longuement étudié l'écologie des landes armoricaines, les sols et l'hydrologie, d'autres travaux concernent des sujets très éloignés du biotope local tels que le comportement des primates, représentés par des cercopithèques.

Les monuments

L'abbaye de Paimpont

.jpg.webp)

Située au bord du lac de Paimpont, son abbaye fut construite au XIIIe siècle sur l’emplacement d’un prieuré fondé en 645 par Judicaël, roi de Domnonée. C'était à l'origine un monastère bénédictin, mais elle fut dès le XIIIe siècle habitée par des chanoines jusqu’à la Révolution.

De style gothique médiéval (les murs, les ouvertures, le baptistère et la chapelle du St-Sacrement, la voûte), l'abbatiale présente un décor intérieur (chaire, statues, autels-retables) de style baroque du XVIIe siècle. La sacristie contient le trésor de l'abbatiale composé d’un Christ en ivoire (XVIIe siècle), d’un reliquaire (XVe siècle) offert par la duchesse Marguerite de Bretagne, mère de Anne de Bretagne, qui contiendrait un radius de St Judicaël.

Les forges de Paimpont

Le site fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le [36] et a bénéficié d'une réhabilitation avant son ouverture au public.

Le château de Comper

Le château de Comper se situe au nord de la forêt de Paimpont, à deux kilomètres à l'est du bourg de Concoret. Dès le XIIIe siècle, Comper est considéré comme l'une des plus fortes positions de Haute Bretagne. Il a été le théâtre de nombreux combats et est passé aux mains de plusieurs familles. Il abrite désormais les expositions du Centre de l'Imaginaire Arthurien.

Le château de Trécesson

Situé en dehors de la commune et de la forêt, immédiatement dans son prolongement au Sud-Ouest, le château de Trécesson fut reconstruit, dans son état actuel, au XVe siècle. Une légende tenace dans la région se rattache au château de Trécesson, celle de « la Dame blanche de Trécesson ».

Le château, dit le Pavillon

Le site fait l’objet d’une inscription à l'inventaire général des monuments historiques[37]. Le château a été construit à dans le quatrième quart du XIXe siècle[38].

Le château, dit le Chalet

Le site fait l’objet d’une inscription à l'inventaire général des monuments historiques[39]. Construit sans doute entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, la propriété des maîtres des forges supervise le domaine industriel depuis l'ouest. On peut y voir l'horloge qui rythme la vie ouvrière[40].

Le château du Pas du Houx

Le site fait l’objet d’une inscription à l'inventaire général des monuments historiques[41]. Le château est construit en 1910, par l'architecte Frédéric Jobbé-Duval, pour la famille qui construit également vers la même époque le château de Brocéliande[42].

Le château de Brocéliande

Le site fait l’objet d’une inscription à l'inventaire général des monuments historiques[43]. Le château est construit vers 1910, pour la famille qui construit également vers la même époque le Pas du Houx[44].

Le manoir du Bas Fourneau

Le site fait l’objet d’une inscription à l'inventaire général des monuments historiques[45]. Le manoir date du XVIIe siècle. L'aile nord a été reconstruite en 1893[46].

Les sites mégalithiques

La forêt de Paimpont abrite plusieurs sites mégalithiques dont certains ont été associés à la légende arthurienne.

Le tombeau de Merlin

Au nord de la forêt se trouve le tombeau de Merlin[47], ancienne allée couverte du Néolithique qui a été détruite en 1894, à la suite de fouilles et dont il ne reste aujourd'hui plus que deux dalles de schiste rouge, perpendiculaires, adossées à un vieux houx. De nos jours, de nombreuses personnes vouent un culte à ce monument en y déposant un mot adressé à Merlin (en général un souhait qu'on désire qu'il exauce) ou un objet.

Selon la légende, après l'avoir séduit Viviane emprisonna Merlin dans une prison invisible, puis l'enferma dans un tombeau : Merlin s'étant allongé dans une fosse, la fée fit rabattre sur lui deux énormes pierres.

L'hotié de Viviane

Appelé aussi Tombeau des Druides [48], c'est un coffre funéraire datant d'environ 2500 av. J.-C.

De nombreuses fouilles y ont été faites et ont permis la trouvaille de nombreux objets anciens comme une hache polie en dolérite, des tessons de poteries, des éléments en silex, des pointes et des bijoux rudimentaires., coffre funéraire, situé près du Val sans Retour.

Le tombeau du Géant

Le tumulus dit « Tombeau du Géant », appelé aussi « Roche à la Vieille », est constitué de trois ou quatre menhirs dressés il y a 5000 ans. Trois menhirs furent réemployés à l'âge de bronze (il y a environ 3500 ans) comme coffre funéraire ; le quatrième est au sol à une dizaine de mètres. Autrefois recouvert d'un tumulus de terre, le site est par ses dimensions impressionnantes surnommé « Tombeau des Géants ».

Le jardin aux Moines

Situé à Néant-sur-Yvel, il est aussi appelé "Jardin aux tombes". Il s'agit d'un tumulus mégalithique daté de 3000 à 2500 avant notre ère. C'est un des nombreux tertres tumulaires présents dans cette région. Il a été fouillé en 1983 sous la direction de Jacques Briard, démontrant une activité d'un petit groupe de chasseurs il y a 7000 à 8000 ans.

Autres sites

- Le menhir de la Pierre Droite et les alignements de la Prise de Comper.

- Les allées couvertes dites du Tombeau de la duchesse d'Angoulême et du Tombeau des Anglais.

Sites naturels

Les arbres remarquables

La forêt de Paimpont renferme plusieurs arbres remarquables. Le plus célèbre d'entre eux est un vieux chêne âgé d'environ 1 000 ans et faisant plus de 9 mètres de circonférence : le chêne de Guillotin. Il est situé entre Concoret et Tréhorenteuc. Selon la légende, un prêtre réfractaire nommé Pierre-Paul Guillotin s’y réfugia pendant la Révolution française. Il continua à administrer sacrements et bénédictions dans la région, et rédigea un précieux journal des événements révolutionnaires.

Parmi les autres arbres remarquables, on peut aussi citer le chêne des Hindrés, qui mesure environ 5 mètres de circonférence, le hêtre de Ponthus, le hêtre du voyageur et le hêtre de Roche Plate.

La fontaine de Barenton

La fontaine de Barenton (une autre forme écrite, par déformation, est Bellanton) est située à l'ouest de la forêt, près du hameau de la "Folle-Pensée", elle est assez difficile d'accès. Citée dans la littérature médiévale, cette fontaine a conservé une caractéristique déjà évoquée alors : elle "bout à froid", c'est-à-dire que de temps en temps on voit des chapelets de bulles monter à sa surface.

Les légendes associées à ce lieu sont nombreuses. Selon une légende tardive, c'est là que Merlin rencontra Viviane et l'eau de cette fontaine aurait le pouvoir de guérir les maladies mentales. C'est aussi ici que Yvain, le Chevalier au Lion, décrit par Chrétien de Troyes défia le Chevalier Noir, gardien de la fontaine. La coutume veut aussi que les jeunes gens et jeunes filles visitent la fontaine en quête de mariage. Les filles y jettent des épingles pour la faire sourire et les garçons y cherchent le reflet de leur fiancée.

La fontaine dite de Jouvence

La fontaine de Jouvence ou plutôt la fontaine dite de Jouvence [49] est un modeste trou d'eau situé près du tombeau de Merlin. Autrefois, lorsque les croyances populaires étaient fortement liées aux rythmes des saisons et à la nature, le recensement des enfants nés pendant l'année se faisait proche des fontaines. À la date du solstice d'été (21 juin), ces enfants étaient présentés aux grands prêtres afin qu'ils puissent être lavés et inscrits sur le "marith" (registre). Les enfants qui n'avaient pu être présentés au recensement de l'année étaient ramenés l'année suivante et inscrits comme nouveau-nés de la nouvelle année, de sorte qu'ils se retrouvaient rajeunis d'un an. Ceci est peut-être à l'origine de l'appellation "fontaine de jouvence".

Le Val sans Retour

Le Val sans Retour est situé près de Tréhorenteuc, à l'ouest de Paimpont. C'est le lieu touristique le plus réputé de la forêt. Le Val sans Retour est une vallée encaissée, creusée profondément dans le schiste rouge, couleur résultant de l'oxydation du minerai de fer qu'il contient.

Selon la légende, Morgane la fée, demi-sœur du roi Arthur, trahie par son amant, décida de retenir prisonniers dans ce val tous les chevaliers infidèles. Seul le chevalier Lancelot, fidèle à la reine Guenièvre, put rompre l’enchantement, échapper au sortilège et délivrer les chevaliers. Le site abrite l'Arbre d'Or, œuvre de l'artiste François Davin qui symbolise la forêt brûlée ainsi que toutes les forêts détruites par la négligence ou le profit.

L'étang du Pas du Houx

Avec ses 86 hectares, c'est le plus grand étang de la forêt de Paimpont, riche en faunes et flores aquatiques. Sur ses rives se font face les châteaux de Brocéliande et du Pas-du-Houx, construits au début du XXe siècle, le premier pour Joseph Guillet de la Brosse[50] et le second pour sa sœur Cécile[51].

Notes et références

- Coordonnées relevée à l'abbaye de Paimpont à l'aide de Google Maps

- « ZNIEFF 530007561 - FORET DE PAIMPONT 1ère génération », sur INPN (consulté le )

- « Caractéristiques du site Natura 2000 - FR5300005 - Forêt de Paimpont », sur DIREN Bretagne (consulté le )

- [2] - [3]

- « Document d'objectifs- Forêt de Paimpont – Tome 1 – rapport de synthèse sur l'état des lieux », sur DIREN Picardie (consulté le )

- André Horel, « La forêt de Paimpont, son intérêt scientifique », Penn ar Bed, no 35, , p. 97-101 (lire en ligne).

- Jean-Charles Oillic, Végétation, peuplement, métallurgie en Brocéliande: étude interdisciplinaire de la forêt de Paimpont (Bretagne, France) depuis la fin du Tardiglaciaire, thèse de doctorat en Sciences de la Matière, Rennes 1, 2011, p.19

- « Découvrir la forêt de Paimpont. Site Natura 2000 », sur foret-de-paimpont.n2000.fr (consulté le ).

- Carte des différentes unités litho-structurales de l'ouest du Bassin de Paris et du Massif armoricain, tiré de Michel Ballèvre, « Structure et évolution du Massif armoricain », Géochronique, 105, mars 2008, p. 29-31

- (en) [vidéo] Visionner : Plate Tectonics 600Ma to Today by CR Scotese sur YouTube

- (en) [vidéo] Visionner : Plate Tectonics, 540Ma - Modern World - Scotese Animation sur YouTube

- L'orogenèse cadomienne est marquée au nord du massif par des directions N70 (groupes de direction N 60° à N 85° et quelques autres issus de failles associées). L'orogenèse varisque est la principale responsable de l'architecture de la majeure partie du massif, notamment au travers du Cisaillement Nord-Armoricain et des deux branches du Cisaillement Sud Armoricain de direction N110 (séparant les quatre grands domaines armoricains (Nord-armoricain, Centre-armoricain, Sud-armoricain et le Léon), des groupes de failles N 20° à N 40 °, et des directions N140 à N160, héritées du pré-rifting atlantique avorté du Permo-Trias. Ces groupes de failles façonnent les directions du tracé de nombreux plateaux et côtes. Cf Paul Bessin, « Évolution géomorphologique du Massif armoricain depuis 200 MA : approche Terre-Mer », thèse Sciences de la Terre. Université Rennes 1, 2014, p. 98 ; Jacques Garreau, « Remarques sur la tectonique post-hercynienne en Bretagne occidentale », Norois, no 94, , p. 179-192 (lire en ligne).

- Michel Ballevre, Valérie Bosse, Marie-Pierre Dabard, Céline Ducassou, Serge Fourcade, et al, « Histoire Géologique du massif Armoricain : Actualité de la recherche », Bulletin de la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne, nos 10-11, , p. 5-96

- Carte du Massif armoricain avec les affleurements paléozoïques dans les différents synclinaux, d’après Muriel Vidal, Marie-Pierre Dabard, Rémy Gourvennec, Alain Le Hérissé, Alfredo Loi, Florentin Paris, Yves Plusquellec, Patrick R. Racheboeuf, « Le Paléozoïque de la presqu’île de Crozon, Massif armoricain (France) », Géologie de la France, vol. 1, no 1, , p. 3-45 (lire en ligne)

- Coupe géologique SSO-NNE qui montre la structure plissée des synclinaux du sud de Rennes, sur broceliande.brecilien.org

- Hubert Lardeux et Claude Audren, Bretagne, Masson, , p. 15.

- Yann Bouëssel Du Bourg, La Bretagne, Éditions d'Organisation, , p. 23.

- Le transport des arbres couta 17 livres, leur achat 28 et leur abattage 30 livres. Source : Jean-Pierre Leguay, La Ville de Rennes au XVe siècle à travers les comptes des Miseurs, Guingamp, 1968.

- Becquerel (Antoine César, M.), Mémoire sur les forêts et leur influence climatérique (exemplaire numérisé par Google) ; 1865 voire pages 43 et suivantes

- L'auteur de Mémoires & souvenirs..., fils d'un modeleur aux Forges, gendre de François Sentier, garde général du domaine de Paimpont, est né le 17 juillet 1893 et est mort en 1981. Cf. p. 84 de son ouvrage.

- L'ouvrage Le pays de Brocéliande, Edition Alan Sutton, contient trois cartes postales des chasses à courre du duc.

- Le musée de la vénerie de Senlis qui conserve un de ces boutons indique un diamètre de 18 mm et un usage entre 1877 et 1888.

- Henry Corta (1921-1998) : les bérets rouges (1952), amicale des anciens parachutistes SAS

- Henry Corta : Qui ose gagne (1997), service historique de l'armée de terre

- Article de Ouest-France « Une violence contre Brocéliande » du 25 août 1993

- http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=18854

- Jérôme Gicquel, « Brocéliande ne veut plus des déchets », 20 minutes, (lire en ligne, consulté le ).

- « Cliquez pour que Brocéliande ne devienne pas la forêt des poubelles », sur Avaaz (consulté le ).

- Tanguy HOMERY, « Incendie dans la forêt de Brocéliande : au moins 250 hectares brûlés », Ouest France, (lire en ligne

[https://www.ouest-france.fr/bretagne/campeneac-56800/direct-un-important-incendie-dans-la-foret-de-paimpont-plus-de-200-hectares-ont-deja-brule-c1735296-1a0b-11ed-8820-6f9a2d1450d7%5D).

[https://www.ouest-france.fr/bretagne/campeneac-56800/direct-un-important-incendie-dans-la-foret-de-paimpont-plus-de-200-hectares-ont-deja-brule-c1735296-1a0b-11ed-8820-6f9a2d1450d7%5D). - Sécurité : la commune divisée entre quatre secteurs, Ouest-France du jeudi 21 août 2008.

- Photo dans Louis Diard, La flore d'Ille-et-Vilaine, Atlas floristique de Bretagne, Rennes, Siloë, 2005, p. 56.

- Joël Cornette, Histoire de la Bretagne et des Bretons. Des Lumières au XXIe siècle, Seuil, , p. 294

- Arthur de La Borderie, « Notions élémentaires sur l'histoire de Bretagne », Annuaire historique et archéologique de la Bretagne, 1861, p. 154-159

- Jean-Charles Oillic, op. cit., 9

- Le Mensuel de Rennes, Octobre 2014 : « Enquête - Les mystiques de Brocéliande ».

- Notice no PA35000019, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Notice no IA35019310, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Château, dit le Pavillon, les Forges (Paimpont)

- Notice no IA35019309, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Château, dit le Chalet, les Forges (Paimpont)

- Notice no IA35019288, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Château, le Pas du Houx (Paimpont)

- Notice no IA35019275, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Château, Brocéliande (Paimpont)

- Notice no IA35019273, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Manoir, le Bas Fourneau (Paimpont)

- Tombeau de Merlin-Inventaire général du patrimoine culturel

- Tombeau des Druides-Inventaire général du patrimoine culturel

- Fontaine dite de Jouvence-Inventaire général du patrimoine culturel

- Le château de Brocéliande sur Château en France

- Le château du Pas du Houx sur Château en France

Armand Gernigon, Mémoires & souvenirs d'Armand Gernigon, garde en forêt de Paimpont., Saint-Léry, Les Amis de la Bibliothèque de Paimpont, , 95 p. (ISBN 2-9525306-0-2) ![]()

- p. 68.

- p. 71.

- p. 67.

- p. 15

- p. 11, p. 27.

- p. 31.

- p. 34.

- p. 55.

- p. 19.

- p. 26.

- p. 35

- p. 37.

- p. 55 et 57.

Annexes

Bibliographie

- Félix Bellamy, La forêt de Bréchéliant, la fontaine de Bérenton, quelques lieux d'alentour, les principaux personnages qui s'y rapportent, Rennes, J. Plihon & L. Hervé,

- Michel Denis, Grandeur et décadence d'une forêt : Paimpont du XVIe au XIXe siècle, vol. no64 : Annales de Bretagne, , p. 257-273 [lire en ligne]

- L. Pouessel, Modifications de la structure agraire dans la forêt de Paimpont, vol. no52 : Annales de Bretagne, , p. 101-107Voir aussi le texte d'une conférence sur les forges et la forêt (cote 52 J 162, Fonds Henri Fréville, Archives I&V)

- Gwenc’hlan Le Scouëzec, Jean-Robert Masson (photos), Brocéliande, Brasparts, Beltan, , 256 p. (ISBN 2-9516454-4-9)

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :