Plélan-le-Grand

Plélan-le-Grand (Pllelan en Gallo / Plelann-Veur en breton) est une commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine en région Bretagne.

| Plélan-le-Grand | |||||

Chevet de l’église Saint-Pierre. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bretagne | ||||

| Département | Ille-et-Vilaine | ||||

| Arrondissement | Rennes | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes de Brocéliande (siège) |

||||

| Maire Mandat |

Murielle Douté-Bouton 2020-2026 |

||||

| Code postal | 35380 | ||||

| Code commune | 35223 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Plélanais, Plélanaise | ||||

| Population municipale |

4 030 hab. (2020 |

||||

| Densité | 81 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 00′ 09″ nord, 2° 05′ 52″ ouest | ||||

| Altitude | 143 m Min. 42 m Max. 154 m |

||||

| Superficie | 49,74 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Unité urbaine | Plélan-le-Grand (ville isolée) |

||||

| Aire d'attraction | Rennes (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Montfort-sur-Meu | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Ille-et-Vilaine

Géolocalisation sur la carte : Bretagne

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | Le site officiel de la Mairie de Plélan-le-Grand | ||||

La commune fait partie du réseau national Village étape depuis 2014.

Géographie

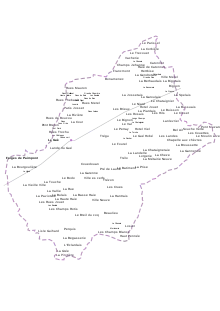

Plélan se situe en bordure est de la forêt de Paimpont, dite de Brocéliande, sur la quatre-voies de Rennes à Lorient. Elle est à équidistance de l'Atlantique et de la Manche, soit environ 65 km.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Guer », sur la commune de Guer, mise en service en 1992[7] et qui se trouve à 11 km à vol d'oiseau[8] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 12,2 °C et la hauteur de précipitations de 843,5 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Rennes-Saint-Jacques », sur la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, mise en service en 1945 et à 29 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 11,7 °C pour la période 1971-2000[11], à 12,1 °C pour 1981-2010[12], puis à 12,4 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

Plélan-le-Grand est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [14] - [15] - [16]. Elle appartient à l'unité urbaine de Plélan-le-Grand, une unité urbaine monocommunale[17] de 3 949 habitants en 2017, constituant une ville isolée[18] - [19].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Rennes, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 183 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[20] - [21].

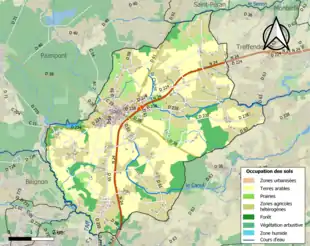

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (83,9 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (83,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (38,9 %), terres arables (35,9 %), forêts (10,8 %), prairies (9,1 %), zones urbanisées (4,4 %), eaux continentales[Note 7] (0,5 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (0,4 %)[22].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[23].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Vicaria Pluilan en 843[24], Plebs Lan en 863, Ploilan en 1122 [25], Plelan en 1187.

Du breton ple-, (paroisse) et de -lan, (ermitage). « La paroisse du l'ermitage »[26].

Est appelée Plélan-le-Grand pour la distinguer de Plélan-le-Petit.

Histoire

Au moment de la pénétration du christianisme en Bretagne intérieure, Judicaël (roi en 610), l’un des disciples du grand évangélisateur saint Méen, aurait choisi comme résidence favorite le château du Gué de Plélan. Plus tard, au IXe siècle, le roi Salomon aurait établi le chef-lieu de son domaine royal dans ce même château. Néanmoins, les fouilles archéologiques tendent à infirmer cette interprétation[28]. Salomon donna aux moines de l’Abbaye de Saint Melaine de Rennes l’oratoire bâti dans le parc du château du Gué ; ces religieux construisirent près de là un monastère et une église qui furent à l’origine de la paroisse de Plélan, citée dès 823 dans le « cartulaire de Redon ».

Plélan, étymologiquement « Plou-lan » signifie la « paroisse du domaine », lan étant l'équivalent du latin villa, désignant dans l'onomastique breton sol, terre ou domaine. Le nom du lieux viendrait plutôt du fait que ces terres constituaient une réserve de chasse et de pêche bénéficiant du statut particulier garanti par le droit de la forêt et qui dépendait directement du pouvoir public, en l'occurrence du roi Salomon qui y occupait une résidence avec son épouse. En 866, il donnait cet endroit aux moines de Redon qui s'y réfugiaient pendant les incursions normandes[29].

Le château du Gué existait encore au XIIe siècle. L’agglomération qui s’était construite autour, conserva pendant des siècles un caractère tout particulier. La haute justice de Plélan y fut exercée jusqu’à la Révolution ; les foires et marchés du samedi, fondés par le roi Salomon s’y tinrent très longtemps.

Au XIe siècle, Plélan appartient à la famille de Lohéac puis au XIVe siècle à la puissante famille de Laval et en 1784, avait pour seigneur Louis-François de Montigny.

Il y avait plusieurs fiefs dans la seigneurie dont celui des Brieux, berceau d’une noble famille. L’un des membres de cette famille, Guillaume des Brieux, figurait parmi les cavaliers de la Compagnie du Connétable Du Guesclin (un « connétable est un grand officier de la Couronne et commandant suprême des armées royales).

Il y avait aussi le grand fief du Thélin, la tradition rapporte qu’un seigneur de Plélan qui vers l’an 1520, se rendit en pèlerinage en Terre Sainte, alors qu’il traversait l’Italie, fait prisonnier par des brigands, et mis à rançon. Les vassaux du Thélin s’unirent pour réaliser la somme nécessaire au rachat de leur seigneur. À son retour, en reconnaissance, il leur fit don du territoire et du fief du Thélin qui devin une localité indépendante avec son église et son cimetière ; sorte de petite république administrée par deux édiles (un édile est le magistrat municipal d’une grande ville) élus chaque année le soir de Noël pour un an, au cours d’une réunion des Thélandais. Cette institution continua jusqu’à la Révolution.

Deux prêtres insermentés se cachèrent pendant la Terreur à la ferme de la Touche ; ils sont probablement à l'origine des registres de catholicité clandestins tenus pendant ces années.

La population de la commune est favorable aux changements apportés par la Révolution française, surtout après la fin de la Terreur. La principale fête révolutionnaire est celle célébrant l’anniversaire de l’exécution de Louis XVI, accompagnée d’un serment de haine à la royauté et à l’anarchie, fêtée à partir de 1795[30].

Le bourg actuel ne s'est constitué qu'assez tardivement en supplantant progressivement le village du Gué implanté de longue date dans le vallon situé en contrebas et plus proche de la forêt et des forges.

Deux foires se tenaient à Plélan : à la Saint Yves le 19 mai et le Jour des morts le 2 novembre. La construction de la nouvelle église devenue vers 1850 trop petite marque le début du déclin de la commune pour ce qui est du nombre d'habitants et partiellement dû à la perte de rentabilité des fers produits par les forges.

Plélan se nomme Plélan-le-Grand depuis le décret présidentiel de 1920.

En , le village accueille des contingents polonais de la Brigade de chasseurs de montagne qui participera à la bataille de Narvik[31].

Le début des années 1990 est marqué par la mise à quatre voies de la RN 24, son tracé passant à quelques centaines de mètres au sud sud-est du bourg ainsi que par l'opération de remembrement de l'ensemble de la commune suscitant indignation (« Plus jamais Plélan !») et protestations. En dépit des diverses mesures prises par le conseil général d'Ille-et-Vilaine pour des remembrements moins dévastateurs, le bocage avait à peu près disparu : « Du côté de Plélan-le-Grand, le bocage continue chaque jour de progresser » et « Dans la région de Plélan, des centaines de kilomètres de haies ont été coupées » sont les légendes de photos du journal Ouest-France [32]

Le gué

.jpg.webp)

Le village du Gué est le lieu de la paroisse primitive constituée autour de la Motte-Salomon où s'élevait au Moyen Âge le château de Judicaël, occupé aussi par le roi Salomon. On peut toujours découvrir les vestiges de la motte féodale, plateforme circulaire de 2,2 m de hauteur, de 58 m de diamètre à sa base, entourée d'une douve d'une dizaine de mètres de largeur et partiellement comblée. La douve se confondait probablement plus ou moins selon la saison avec le terrain marécageux voisin ; elle pouvait être inondée par un ruisseau provenant de l'étang des Glyorels et de l'étang du Pas-du-Houx, rejoignant le bief du moulin. Le nom du village de Plaisance situé à environ 300 m proviendrait du repos qu'y aurait pris le roi dans les moments de calme, avec l'hypothèse d'un souterrain reliant les deux sites et se prolongeant vers le bourg actuel (une excavation se serait ouverte dans une étable à la Ruisselais au XIXe siècle) [33].

Avant son déplacement dans le bourg de Plélan au milieu du XIXe siècle, le marché , "un des plus considérables", se tenait en ce village le samedi matin. Comme les rencontres étaient l'occasion de libations, on a pu dire : « Cet endroit est tout en cabarets ; il n'y a pas une maison honnête » [34] Profitant de l'affluence, les juridictions de Brécilien (ordinaire et eaux-et-forêts) et de Plélan avaient pris l'habitude d'y tenir leurs audiences au même moment. Pour 1767, Guillotin de Corson affirme même que huit juridictions fonctionnaient en ce lieu. L'auditoire et la prison étaient sur le territoire de Paimpont, alors que le pilori ou poteau de justice était dressé de l'autre côté du ruisseau en Plélan, le spectacle des suppliciés devant instruire le public. Côté Brécilien, existaient également une auberge (à l'enseigne de la Croix Rouge) et une fabrique de chapeaux. Une chapelle était également à la disposition des marchands et chalands pour recueillir les offrandes et autres expressions de piété.

Le possesseur de la seigneurie de Plélan, Jean-François de Montigny, obtint le des lettres patentes l'autorisant à déplacer les marchés et foires sur la lande de Trégu, au nord-est du bourg, sur un terrain assurément plus sain en particulier l'hiver où les eaux avaient tendance à s'accumuler et à rendre les chemins impraticables. Mais, un procès s'ouvrit au parlement de Bretagne à la suite de la protestation des propriétaires de la forêt et de la juridiction de Brécilien (requête du ), protestation soutenue par les habitants du village ; les uns et les autres contredisant les arguments du marquis de Montigny avec le souci d'empêcher la ruine du village ou la diminution de leur influence et droits associés. À la rigueur, convenaient-ils pouvait-on déplacer le marché à quelques pas de là sur « la place du Château où se tiennent les anciennes foires, soit sur la place des Mottes en haut de laquelle est le chemin royal »[34].

Parmi les arguments des opposants qui finalement eurent gain de cause, on relève que « la route serait double pour la multitude de personnes attachées à l'exploitation des forges ».

Politique et administration

Liste des maires

Démographie

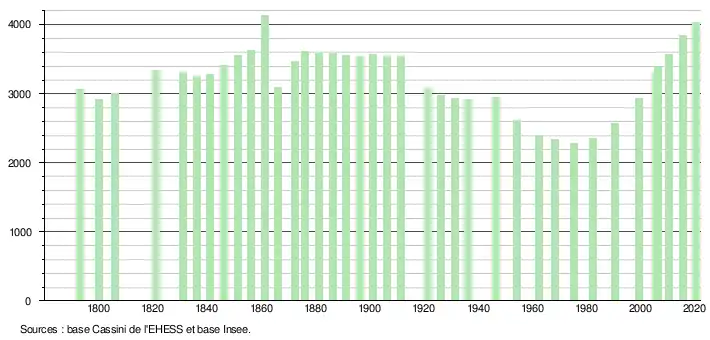

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[42]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[43].

En 2020, la commune comptait 4 030 habitants[Note 8], en augmentation de 6,84 % par rapport à 2014 (Ille-et-Vilaine : +5,48 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

Plus de 80 commerçants ou artisans exercent sur la commune. Un marché se tient tous les dimanches matin.

Plélan dispose de deux équipements rares dans des communes de cette dimension : un vélodrome et un cinéma (Art et essais). Une médiathèque a été créée vers 2000. On trouve également un centre socio-culturel (35 associations), une maison de retraite, une école de musique intercommunale et une piscine municipale.

Une zone d'activités communautaire de 9 ha est en cours de commercialisation.

12 habitants sont les fondateurs de Brocéliande Énergies Locales, coopérative qui possède un parc de six éoliennes sur le territoire de la commune. Fonctionnant depuis 2008, elles couvrent tous les besoins en électricité de la commune et constituent pour les quelque 80 investisseurs un placement rentable et éthique[46] - [47] - [48].

Lieux et monuments

- Église Saint-Pierre construite à partir de 1850 à la place d'une église du XIIIe siècle dont ne subsiste que la chapelle Sainte-Anne. Côté nord, une tour datant de 1620 joue le rôle de clocher.

- Mairie aménagée dans les anciennes halles.

- Hôtellerie de la Fleur de Lys.

- Fontaine de saint Fiacre, patron des agriculteurs, au début de la route du Thélin, à côté d'une vieille croix portant "1506 Thoumas Dannet".

- Étang communal de Trégu à proximité de la Quatre voies ; étang de la Chèze un peu plus loin.

- Château du Pont-Mussard.

- Étang de Trécouët ; étang des Glyorels.

- Étang du Perray se déversant dans l'étang des Forges ; étang de 13 hectares mais de faible profondeur, sa rive Est a encore l'allure d'une plage (il s'y tenait une kermesse jusque vers 1965 (base d'un manège encore visible près du déversoir))

- Les Forges de Paimpont dont une partie se trouve sur le territoire de Plélan (ancienne cantine des ouvriers devenu restaurant gastronomique, maison de l'Évêché)… chêne d'Anatole Le Braz…

- Le , l'ouest de la commune fut le théâtre d'un épisode de la Guerre de Vendée : l'armée royaliste commandée par Puisey attaqua à l'improviste l'armée républicaine qui franchissait sans précaution particulière le vallon séparant Plélan de Beignon ("Pont du Secret") ; la vigueur de l'attaque força les 3 000 fantassins et les 90 cavaliers à se replier sur les hauteurs (village de la Vieille-Ville).

- Des manœuvres militaires furent commandées par le duc de Nemours en septembre 1843 dans les landes du Thélin. Le commandant du camp établi en cet endroit, le comte de Rumigny, se serait tué en jetant son cheval dans le vide ; si les lieux rendent cet événement plausible, cela n'a jamais été attesté autrement que par la date de 1843 qu'on trouve gravée dans le schiste des rochers dits de Ruminy (!).

- Dans ce site escarpé, un ancien directeur des forges se blessa très grièvement en voulant prouver la possibilité de voler comme un oiseau en battant des bras après s'être enduit de plumes ; il mourut quelques jours après.

Façade de l'église Saint-Pierre.

Façade de l'église Saint-Pierre. Tour de l'église.

Tour de l'église. Hauts fourneaux des forges.

Hauts fourneaux des forges.

Personnalités liées à la commune

- Saint Conwoïon

- Georges-Théodore Nachbaur, architecte français, y est né en 1842.

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Guer - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Plélan-le-Grand et Guer », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Guer - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Plélan-le-Grand et Saint-Jacques-de-la-Lande », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Rennes-Saint-Jacques - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Rennes-Saint-Jacques - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Rennes-Saint-Jacques - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Plélan-le-Grand », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Amédée Guillotin de Corson - Pouillé historique de l'archevêché de Rennes - Volume 1 - Page 718

- Cartulaire de l'abbaye de Saint-Melaine.

- Hervé Abalain, Noms de lieux bretons, Paris, Editions Jean-paul Gisserot, , 126 p. (ISBN 978-2-87747-482-5 et 2-87747-482-8, lire en ligne), p. 90.

- Erwan Vallerie, Diazezoù studi istorel an anvioù-parrez = Traité de toponymie historique de la Bretagne, An Here, (ISBN 2-86843-153-4 et 978-2-86843-153-0, OCLC 63764620, lire en ligne), p. 137

- « Motte dite Motte Salomon, le Gué (Plélan-le-Grand) », sur http://patrimoine.region-bretagne.fr/

- André Chédeville et Hubert Guillotel, La Bretagne des Saints et des rois. Ve - Xe siècle., Rennes, Ouest France Université, , 409 p., p. 219, 313

- Louis Dubreuil, « Fêtes révolutionnaires en Ille-et-Vilaine », Annales de Bretagne, vol. 21, t. 4, , p. 398-399.

- Polish Troops in Norway published for the Polish Ministry of Information by M.I. Kolin (publishers) Ltd, London July 1943

- Article de Ouest-France du 12 mars 1993 développant le « cas de Plélan » ; Article de Ouest-France du 15 février 1993 « Les remembrements en ligne de mire ». (« Plus jamais Plélan ! » Cf. lettre au Conseil général signée d'une vingtaine d'associations).

- E. Aubrée, « La Motte du roi Salomon au Gué de Plélan », Bulletin de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine, , p. 177-180.

- Dossier concernant le projet de déplacement du marché en 1778. Source 1 J 576

- Fiche Geneanet de François Louis DE GRIMAUDET DE ROCHEBOUËT

- « Murielle Douté-Bouton élue maire pour quatre ans », Ouest-France, 25 avril 2016.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Pascale Le Guillou, « À Plélan-le-Grand, l'éolien citoyen, c'est rentable », sur ouest-france.fr, (consulté le ).

- Arnaud Gonzague, « Eolien : Plélan-le-Grand, ville dans le vent », sur nouvelobs.com, (consulté le ).

- Benjamin Keltz, « Transition écologique : en Bretagne, les éoliennes citoyennes de Plélan-le-Grand », sur lemonde.fr, (consulté le ).

Archives

- Éric Joret, Répertoire des archives communales de Plélan-le-Grand, 1987. Quelques éléments...

- 1J 15 - Cochons errants : arrêté du maire, 1828 !

- 2M 2 - Installation de l'horloge : mémoire, correspondance, 1837-1838.

Bibliographie

- Jean-René Durand, Les objets de la vie quotidienne et des activités rurales dans deux cantons d'Ille-et-Vilaine au XIXe siècle à partir des inventaires après décès (cantons d'Antrain et de Plélan 1810-1880), Rennes, 1984, 331 p., (Archives d'I&V - Mémoire 2 J 404).

- Jean-François Duval, Occupation et mise en valeur du sol dans la région de Plélan-le-Grand au Moyen Âge (Ve – XIIIe siècle), Rennes, 1998, (Archives d'I&V - Mémoire 2 J 727).

- Tristan Turlan, Plélan-le-Grand d'hier et d'aujourd'hui, éd. Aux Pages d'antan, 2007, 64 p.

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- La commune de Plélan-le-Grand vue du ciel

- Plélan-le-Grand sur le site de l'Institut géographique national

- Inventaire préliminaire du Conseil Régional