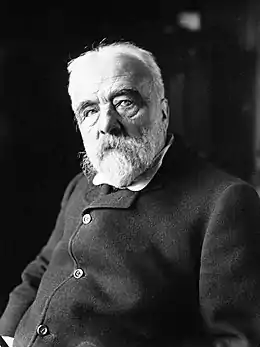

Ernest Lavisse

Ernest Lavisse, né le au Nouvion-en-Thiérache (Aisne) et mort le à Paris, est un historien français, fondateur de l'histoire positiviste, et auteur de nombreux manuels scolaires, les « manuels Lavisse ».

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 79 ans) 6e arrondissement de Paris |

| Sépulture | |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités | |

| Fratrie |

Émile-Charles Lavisse (d) |

| A travaillé pour |

École normale (en) (- Université de Paris (- École normale (en) (- Lycée Henri-IV (- Ministère de l'Éducation nationale (- Lycée Hoche (- Lycée Henri-Poincaré (- |

|---|---|

| Membre de | |

| Distinctions |

Chantre du « roman national »[1] au service de l'histoire et de son enseignement, il a contribué à répandre des images et une mythologie qui sont restées gravées dans la mémoire de générations d'écoliers. Ainsi la phrase inscrite dans le fameux petit manuel d'histoire et rapportée par Michel Vernus[2] :

« Tu dois aimer la France, parce que la Nature l'a faite belle, et parce que l'Histoire l'a faite grande. »

Promu pendant plus d'un demi-siècle conscience nationale des hussards noirs (les instituteurs de la Troisième République, selon Charles Péguy), il est enterré au Nouvion-en-Thiérache[3].

Biographie

Jeunesse

Fils de Louis-Valéry Lavisse (1816-1881) et d'Henriette Levent (1816-1868)[4], petits bourgeois qui possèdent au centre de Nouvion-en-Thiérache, rue des Prisches, une maison comportant un magasin de nouveautés, Ernest Lavisse suit des études à l'école primaire de Nouvion de 1848 à 1852[5]. Comme il est un brillant élève, son père fait intervenir un lointain cousin paternel, le député de l'Aisne et conseiller d'État Camille Godelle, pour le faire entrer au collège de Laon avec une bourse d'internat. En octobre 1855, il entre au lycée Charlemagne de Paris, où il noue des amitiés avec des élèves comme Henry Lemonnier, Albert Dumont, Albert Duruy et Paul Vidal de La Blache[5].

Il intègre l’École normale supérieure en 1862 après avoir songé à entrer à l’École militaire de Saint-Cyr. Il est reçu premier à l’agrégation d'histoire en 1865[6].

Un proche de Victor Duruy

Nommé professeur d'histoire au lycée impérial de Nancy (aujourd'hui Lycée Henri-Poincaré) en 1865, il est muté ensuite au lycée de Versailles (aujourd'hui Lycée Hoche) en 1866. Présenté au ministre de l'Instruction publique et historien Victor Duruy, Lavisse devient son secrétaire de cabinet de 1865 à 1868, puis est nommé répétiteur pour l'histoire — et non précepteur — du prince impérial Louis-Napoléon (1868) sur recommandation de Duruy et membre de son cabinet (directeur sans titre) en 1869[7] - [8].

En décembre 1866, au Nouvion, il épouse Marie-Aline Longuet (1840-1915), fille de cultivateur. La défaite de 1870 touche au plus profond de lui-même ce protégé du régime.

Séjour en Allemagne

Décidé à œuvrer pour sa patrie vaincue, Lavisse, muni d’un modeste viatique, part étudier le fonctionnement du système universitaire de l’Allemagne victorieuse. Durant trois années, il étudie sur place l’histoire et les origines de la Prusse, thème qui restera sa spécialité. L’une de ses deux thèses, La Marche de Brandebourg sous la monarchie ascanienne préfigure ainsi ses œuvres futures les plus originales : Études sur l’histoire de Prusse (1879), Trois empereurs d’Allemagne, Guillaume Ier, Frédéric III, Guillaume II (1888), et enfin deux ouvrages sur Frédéric le Grand en 1891 et 1893 : La Jeunesse du Grand Frédéric et Le Grand Frédéric avant l’avènement.

Carrière universitaire

De retour d’Allemagne en 1875, où il devient aussi cette année-là docteur ès lettres[9], Lavisse se rallie par degrés au régime républicain, jusqu’à y adhérer tout à fait lors de la crise du 16 mai 1877. Suppléant de Fustel de Coulanges à la Sorbonne en 1880 puis professeur adjoint en 1883, il succède à Henri Wallon à la chaire d’histoire moderne cinq ans plus tard.

En juin 1888, il participe en Italie aux grandes fêtes de Bologne, organisées pour les 800 ans de la plus ancienne université d'Europe. Il accompagne à cette occasion la délégation estudiantine parisienne, qui fonde à Bologne la Faluche.

Professeur talentueux, et orateur hors pair, capable de subjuguer par la force de son discours les auditoires les plus divers, Lavisse n’atteint pas cependant la dimension théorique d’un Leopold von Ranke.

Personnage phare de la Troisième République, troisième historien universitaire à devenir membre de l’Académie française en 1892[10], directeur de la Revue de Paris en 1894, instituteur national[1], assesseur du doyen de la Sorbonne de 1900 à 1904[9], surtout lorsqu’il devient, en 1904, directeur de l’École normale supérieure, Lavisse mène durant toute sa carrière la régénération du système universitaire et scolaire du régime.

Membre de la Société de l'histoire de France, de la Société de l'histoire de Paris et de l'Île-de-France et du Comité des travaux historiques et scientifiques, il est élu membre de l'Académie française, au fauteuil no 6, en 1893.

Un conseiller ministériel

Conseiller de plusieurs ministres de l'Instruction publique, c'est à ce titre qu'il est à l'origine en 1886 du Diplôme d'études supérieures et est le promoteur en 1894 de la réforme de l'agrégation d'histoire[11]. Sa politique se révèle d’ailleurs plus patriotique que républicaine, comme les conservateurs s’en rendront compte très vite.

Ernest Lavisse, le général Pau et Louis-Émile Bertin sont, avant la guerre de 1914, les cofondateurs de La Ligue Française[12]. Ernest Lavisse, le général Paul Pau assument la fonction de présidents d'honneur de La Ligue Française sous la présidence de Louis-Émile Bertin. Fort de cette posture institutionnelle reconnue et incontestable, pendant la Première Guerre mondiale, il présida le Comité d'études, chargé par Aristide Briand en février 1917 de travailler à l'élaboration des buts de guerre de la France.

L'« instituteur national »

Durant deux décennies, il dirige la publication des célèbres ouvrages collectifs qui portent son nom : Histoire de France illustrée depuis les origines jusqu’à la Révolution, 1900-1912, et L’Histoire contemporaine de la France, 1920-1922.

Ses ouvrages, parmi lesquels les nombreux « manuels Lavisse », accompagnent la formation de multiples générations de professeurs, d’instituteurs (les fameux hussards noirs) et d’élèves. Ils vont faire naître, phénomène nouveau, une véritable culture historique populaire en France. Toutefois, bon nombre de clichés y trouvent aussi leurs sources, Lavisse étant souvent plus soucieux d’une reconstruction systématique de l’Ancien Régime en fonction de l’avènement de la République, que d’une stricte recherche de la vérité historique.

Son manuel le Petit Lavisse pour les écoliers français, à l'instar du Tour de la France par deux enfants, est imprimé à plusieurs millions d'exemplaires, depuis 1884 (année de sa première édition) jusqu'aux années 1950. Il est destiné à inculquer le sentiment patriotique aux jeunes Français (avec ses valeurs de la République, de la colonisation conçue comme un devoir civilisateur), voire à leur donner un esprit revanchard ou belliciste à la suite de la défaite de 1870[13]. Lavisse a ainsi contribué à forger le mythe "nos ancêtres les Gaulois"[14].

Brillant pédagogue, ses compétences d'historien sont cependant contestées ; « Son œuvre ne paraît guère révéler en lui un tempérament d’érudit ni une bien vive préoccupation du travail critique », écrivait poliment Marc Bloch[15].

Distinctions

Honneurs académiques

- Membre de l'Académie française.

- Membre de l'Académie des sciences de Russie.

- Membre de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg.

- Membre de l'Académies royales de Suède.

Prix et récompenses

- Prix Thérouanne de l’Académie française (1880)[16].

- Prix Thérouanne de l’Académie française (1887)[16].

Décorations

Hommages

- Une bibliothèque en Sorbonne porte aujourd'hui son nom.

- Il existe deux écoles Ernest-Lavisse, une école primaire publique à Saint-Quentin et une école maternelle au Nouvion-en-Thiérache.

Publications principales

- Étude sur l'une des origines de la monarchie prussienne ou la marche de Brandebourg sous la dynastie ascanienne (1875)

- Étude sur l’histoire de la Prusse (1879), prix Thérouanne en 1880

- Sully (1880)

- Essai sur l'Allemagne impériale (1881)

- Questions d'enseignement national (1885)

- Trois Empereurs d’Allemagne (1888)

- Études et étudiant (1889)

- La Jeunesse du Grand Frédéric (1891)

- Le Grand Frédéric avant l’avènement (1893)

- Un ministre : Victor Duruy (1895)

- Histoire de France depuis les origines jusqu’à la Révolution (1901)

- Histoire de France : cours élémentaire, Librairie Armand Colin, , 182 p., PDF (lire en ligne)

- Histoire de France contemporaine depuis la Révolution jusqu'à la paix de 1919 (1920-1922)

- Ernest Lavisse et François Picavet, Instruction morale et civique : ou Philosophie pratique, psychologique, logique, morale pratique, économie politique, morale théorique, instruction civique à l’usage des Écoles normales primaires, des Lycées et Collèges de jeunes filles, des élèves de l’Enseignement spécial et des candidats au baccalauréat ès sciences, Paris, Armand Colin, , VI-690 p., in-18° (lire en ligne)Publié sous le pseudonyme de Pierre Laloi.

Notes et références

- « Lavisse, instituteur national » comme le surnomme Pierre Nora dans Lieu de mémoire.

- Préface de École et Instituteurs dans le Jura. Au temps de Jules Ferry Cabedita, coll. « Archives vivantes », Yen sur Morges (CH) 2002.

- Bertrand Beyern, Guide des tombes d'hommes célèbres, Le Cherche midi, , 385 p. (ISBN 978-2-7491-2169-7, lire en ligne), p. 14.

- Ancien clerc de notaire devenu boutiquier.

- Leduc 2016, p. 7.

- Jean-Maurice Bizière et Pierre Vayssière, Histoire et historiens : Manuel d'historiographie, Paris, Hachette Livre, , 3e éd., 288 p. (ISBN 978-2-01-146166-7, lire en ligne), p. 87.

- Claude Lelièvre, Les rois de France. Enfants chéris de la République, Bartillat, , p. 261.

- Émile Coornaert, Destins de Clio en France depuis 1800, Éditions de l'Atelier, , p. 58.

- Christophe Charle, « 69. Lavisse (Ernest) », Publications de l'Institut national de recherche pédagogique, vol. 2, no 1, , p. 114–116 (lire en ligne, consulté le ).

- Leduc 2016, p. 19.

- Olivier Dumoulin, « Les noces de l'histoire et de la géographie », Espaces Temps, vol. 66, , p. 7 (DOI 10.3406/espat.1998.4034)

- Numéros de La Ligue française disponibles dans Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF

- Raymond Perrin, Un siècle de fictions pour les 8 à 15 ans : (1901-2000), à travers les romans, les contes, les albums et les publications pour la jeunesse, Éditions L'Harmattan, (lire en ligne), p. 54

- Étienne Bourdon, La forge gauloise de la nation : Ernest Lavisse et la fabrique des ancêtres, Lyon, ENS Éditions, coll. « Sociétés, Espaces, Temps », , 290 p. (ISBN 978-2-84788-896-6, lire en ligne).

- Benoît Bréville & Evelyne Pieiller, « L’illusion de la neutralité », sur Le Monde diplomatique, (consulté le ).

- « Ernest Lavisse », sur academie-francaise.fr.

Voir aussi

Bibliographie

- Étienne Bourdon, La forge gauloise de la nation : Ernest Lavisse et la fabrique des ancêtres, Lyon, ENS Éditions, coll. « Sociétés, Espaces, Temps », , 290 p. (ISBN 978-2-84788-896-6, lire en ligne)

- Jean Leduc, « Pourquoi enseigner l’histoire ? La réponse d’Ernest Lavisse », Histoire@Politique, no 21, , p. 39-52 (lire en ligne).

- Jean Leduc, Ernest Lavisse : l'histoire au cœur, Malakoff, Armand Colin, , 255 p. (ISBN 978-2-200-61484-3).

- Pierre Nora, « Ernest Lavisse : son rôle dans la formation du sentiment national », Revue historique, Paris, Presses universitaires de France, t. 228, , p. 73-106 (lire en ligne).

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative à la littérature :

- Ressource relative aux militaires :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :