Marche de Bretagne

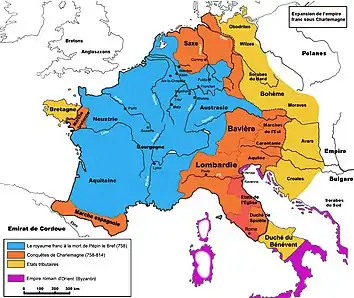

La Marche de Bretagne ou les Marches de Bretagne sont un territoire frontalier situé à l'extrémité orientale de la Bretagne ayant existé durant le Moyen-Âge. C'est un territoire militarisé, où sont construits des châteaux, et qui constitue une zone de défense et de protection. D'une part la Marche protège les territoires situés dans l'actuelle Bretagne et inversement, c'est une zone défensive pour le royaume Franc contre les incursions bretonnes. Créée au VIIIe siècle, son étendue a varié selon les périodes.

| Statut | Monarchie |

|---|---|

| Religion | Christianisme |

| 753 | Pépin le Bref conquiert Vannes et organise la marche |

|---|---|

| 819 | Louis le Pieux nomme Nominoë comte de Vannes |

| 845 | Bataille de Ballon : indépendance de facto de la Bretagne |

| 851 | Traité d'Angers : Charles le Chauve abandonne la marche à Erispoë |

| ??-778 | Roland |

|---|---|

| ??-v.815 | Guy de Nantes |

| v.815-834 | Lambert Ier de Nantes |

Entités suivantes :

Présentation

La marche de Bretagne, créée au VIIIe siècle, se composait de plusieurs comtés réunis : le comté Rennais, le comté Nantais et le comté Vannetais, ainsi que d'une partie du Maine. Il s'agit d'une zone de défense, sous administration militaire.

Son plus célèbre préfet (« Britannici limitis praefectus ») fut Roland, que la légende a fait neveu de Charlemagne, mort en 778 à Roncevaux.

Entièrement conquise et intégrée au royaume de Bretagne par Nominoë et ses successeurs, une seconde marche de Bretagne est créée en 861, comprenant la Touraine, l'Anjou et le Maine. L'administration est confiée à Robert le Fort. Une partie de cette seconde marche sera à son tour cédée à la Bretagne au traité d'Entrammes (863).

Histoire de la marche de Bretagne

Une zone de conflits

La région située entre Vannes, Rennes et Nantes est une zone de conflit depuis la chute de l'Empire romain d'Occident et les installations respectives des Francs et des Bretons sur l'ancienne Gaule.

Au cours de la première moitié du VIe siècle, les Bretons prennent pied dans le Vannetais qui deviendra le Broërec, mais échouent devant la ville de Vannes.

En 578, Waroch, fils de Macliau, conquiert la ville de Vannes et vainc l'armée de Chilpéric au bord de la Vilaine. Il mène par la suite de nombreuses incursions sur les régions franques de Rennes et Nantes, ce qui provoque l'envoi d'une armée par le roi Gontran en 590. La rivalité entre les deux chefs de cette expédition, Beppolène et Ebrachaire, provoque leur défaite, malgré une reprise de courte durée de Vannes par ce dernier[1].

La création

En 753, Pépin le Bref prend Vannes et décide de créer la marche de Bretagne, afin de protéger le royaume Franc des incursions bretonnes. En 786, le sénéchal Audulf mène un raid contre les Bretons. En 799, le comte Guy, préfet de la marche, mène une seconde expédition en Bretagne[2].

Les préfets de la Marche

Roland est le premier préfet de la marche, jusqu'à sa mort en 778. Puis la famille Widonide s’implante dans la région, puisque qu’au moins à partir de 799, Guy est comte de Nantes et préfet de la marche[2], et son frère est quant à lui comte de Vannes. Puis leur fils respectifs Lambert Ier et Guy II leur succèdent, dans les années 810 (resp. av. 818 et av. 814).

Le démantèlement

À la suite des révoltes de 811 et 818, Louis le Pieux nomme Nominoë comte de Vannes en 819, puis ducatus ipsius gentis des Bretons en 831. La même année, Lambert qui a soutenu Lothaire dans la guerre civile, est évincé du comté de Nantes et de la marche de Bretagne. Ricuin lui succède comme comte de Nantes.

La révolte menée par Wiomarc'h entre 822 et 825 fut d'une ampleur suffisante pour pousser Louis le Pieux à intervenir en personne, accompagné de ses fils Pépin et Louis.

En 840, Louis le Pieux meurt. En 841, Charles le Chauve confie le comté de Nantes à Renaud d'Herbauges, lequel tente d'attaquer Nominoë en 843, mais est vaincu et tué à la bataille de Messac. À la suite de son décès, Nantes est mise à sac par les Vikings, et Lambert II de Nantes, allié de Nominoë, se rend maître de la ville à leur départ.

La Bataille de Ballon, nouvelle victoire de Nominoë sur Charles le Chauve marque, en 845, l'indépendance de la Bretagne, concrétisée par un traité en 846. La même année, Charles le Chauve nomme un certain Amaury comte de Nantes et préfet de la marche.

En 849, les hostilités reprennent, avec des raids en profondeur en Francie occidentale et la prise de Rennes et de Nantes. En 851, Nominoë meurt en campagne près de Vendôme. Erispoë, son fils, lui succède et écrase l'armée franque à la bataille de Jengland. Au traité d'Angers, Charles le Chauve concède les insignes de la royauté à Erispoë, avec les comtés de Rennes et de Nantes ainsi que le pays de Retz.

La marche de Bretagne est alors totalement incorporée au royaume de Bretagne.

La seconde marche

En 861, pour créer une nouvelle zone tampon à la suite de la perte totale de la marche de Bretagne, Charles le Chauve crée une nouvelle marche contre les Bretons, comprenant les comtés de Touraine, Anjou et Maine. Robert le Fort en reçoit le commandement et prend le titre de marquis de Neustrie.

Les traités successifs de Louviers (856), Entrammes (863) et Compiègne (868) concèdent successivement aux rois de Bretagne Erispoë puis Salomon le territoire d’Entre deux rivières, le Cotentin et l'Avranchin.

Stabilisation des frontières

Robert le Fort ayant été tué à la Bataille de Brissarthe (866), une grande partie de la marche ayant été perdue, les invasions normandes se faisant plus pressantes et la Bretagne ayant connu une guerre civile après la mort de Salomon, il semble qu'une marche de Bretagne n'ait plus été ressentie comme nécessaire.

Après la victoire d'Alain Barbe-Torte sur les Normands en 937, les limites de la Bretagne ont reculé pour être celles des cinq départements actuels (Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan et Loire-Atlantique).

En 942, la Bretagne connut toutefois, une nouvelle expansion territoriale vers le sud avec l'intégration des Pays d'Herbauges, de Tiffauges et des Mauges en vertu d'un accord signé entre Alain Barbe-Torte et Guillaume III d'Aquitaine[3]. Cependant, ces territoires furent repris par le Poitou et l'Anjou au siècle suivant.

Quelques siècles plus tard, les marches Bretagne-Poitou furent un regroupement de paroisses bénéficiant d'un statut à part.

Les marches de Bretagne aujourd'hui

Patrimoine

D'un point de vue patrimonial, il reste de nombreux vestiges qui témoignent du rôle de frontière de cette région. Les châteaux médiévaux et les forteresses en sont les meilleurs exemples. La présence de greniers à sel dans plusieurs communes angevines (Craon, Pouancé, Candé, Ingrandes) rappelle les différences de traitements fiscaux qui perdurèrent jusqu'à la Révolution.

Projets

Le Conseil général de la Loire-Atlantique et la région Bretagne ont mis en place une exposition sur le thème des marches de Bretagne. Le but est de valoriser l'histoire commune de la Loire-Atlantique avec la Bretagne[4]. Ce thème a été inauguré à Châteaubriant, où le château a hébergé l'exposition jusqu'à fin 2010.

À l'initiative de la ville de Vitré, une vingtaine de sites patrimoniaux se sont rencontrés en 2009 afin de réfléchir sur l'éventuelle inscription des marches de Bretagne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le 18 avril 2011 est née l'association « Les Marches - Terres de rencontres », composée des différents responsables des sites, et chargée de porter la candidature[5]. C'est dans ce cadre qu'est mis en place un projet de réseau touristique des marches de Bretagne, incluant de nombreux sites valorisés par des panneaux signalétiques[6] - [7].

Notes et références

- Dominique Paulet, « Notice sur Waroc », Bulletin de la Société d'archéologie et d'histoire du pays de Lorient, no 31, 2002-2003, p. 39 (ISSN 1763-1203, lire en ligne)

- Chédeville et Guillotel 1984.

- J-B Joseph AUBERT et Joseph BOUTIN, Le Vieux Tiffauges, SITOL-GUIBERT, , 120 p. (lire en ligne), p.7 et 8

- Les marches de Bretagne, exposition, juin 2009

- « Candidates au patrimoine mondial de l'Unesco Publié le », sur letelegramme.fr, .

- Liste non exhaustive des sites répertoriés : Ancenis, Angers, Avranches, Champtoceaux, Châteaubriant, Châteaugiron, l'abbaye de Clermont, Clisson, Dinan, Fougères, Guérande, l'abbaye Notre-Dame de Melleray, Lassay-les-Châteaux, Laval, Montaigu, Oudon, Pouancé, Saint-Aubin-du-Cormier, Saint-James, Sion-les-Mines, Tiffauges et Vitré.

- Pierre Guillemot, « Les coopérations culturelles entre la Loire-Atlantique et la Bretagne », stage réalisé en 2010 au sein du cabinet du président du conseil général de Loire-Atlantique

Voir aussi

Ouvrages de synthèse

- Émile Chénon, « Les marches séparantes d'Anjou, Bretagne, et Poitou », in Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 16e année, 1892, p. 18-62, p. 165-211.

- Léon Levillain, « La Marche de Bretagne, ses marquis et ses comtes », in Annales de Bretagne, vol. 58, no 58-1, 1951, p. 89-117, [lire en ligne].

- René Cintré :

- « Un exemple de contestation péagère au XVe siècle. Le péage de Champtocé sur Loire, d'après le procès de 1412-1414 », in Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, vol. 92, no 92-1, 1985, p. 13-25, [lire en ligne].

- « Activités économiques dans les marches de Bretagne aux XIVe et XVe siècles », in Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, vol. 101, no 101-4, 1994, p. 7-36, [lire en ligne].

- Les marches de Bretagne au Moyen Âge : économie, guerre et société en pays de frontière, XIVe – XVe siècles, Pornichet, Éditions Jean-Marie Pierre, , 238 p. (ISBN 2-903999-11-2)

- Chroniques des jours ordinaires dans les marches de France et de Bretagne à l'automne du Moyen Âge, Fougères, René Cintré, , 190 p. (ISBN 2-9528373-0-9)

- Jean-Claude Meuret, Peuplement, pouvoir et paysage sur la marche Anjou-Bretagne : des origines au Moyen Âge, Laval, Société d'archéologie et d'histoire de la Mayenne, coll. « La Mayenne, archéologie, histoire », , 656 p. (BNF 35696838)

- Stéphanie Vincent, L'énigme de l'enluminure, Derval ou Châteaugiron, Saint-Cyr-sur-Loire, Éditions Alan Sutton, , 127 p. (ISBN 978-2-8138-0014-5)

- René Cintré, Hervé Ronné (photographies), Les marches de Bretagne, une frontière du Moyen Âge à découvrir, Rennes, Éditions Ouest-France, coll. « Nature des lieux », 2011, 179 p., (ISBN 978-2-7373-5149-5).

- Frédéric Dean et Virginie Bodin, Les marches de Bretagne : les frontières de l'histoire, Nantes, Conseil général de Loire-Atlantique, , 59 p. (ISBN 978-2-907908-42-9)

- Michel Catala, Dominique Le Page, Jean-Claude Meuret (dir.), Frontières oubliées, frontières retrouvées. Marches et limites anciennes en France et en Europe, préface de Daniel Nordman, Nantes/Rennes, Centre de recherches en histoire internationale et atlantique/Presses universitaires de Rennes (PUR), coll. « Enquêtes et documents », 2011, 428 p., (ISBN 978-2-7535-1739-4), [compte-rendu en ligne].

Études sur l'histoire de la Bretagne

- André Chédeville et Hubert Guillotel, La Bretagne des saints et des rois : Ve – Xe siècle, Rennes, éditions Ouest-France, coll. « université », , 423 p. (ISBN 2-85882-613-7)

- Léon Fleuriot, Les origines de la Bretagne : l'émigration, Paris, Payot, , 353 p. (ISBN 2-228-12710-8)

- Henri Poisson et Jean-Pierre Le Mat, Histoire de Bretagne, Coop Breizh, , 654 p. (ISBN 978-2-84346-091-3)

- Joël Cornette, Histoire de la Bretagne et des Bretons : Des âges obscurs au règne de Louis XIV, t. 1, Éd. Seuil, 2005., , 712 p. (ISBN 978-2-02-054890-8)