Ingrandes (Maine-et-Loire)

Ingrandes est une ancienne commune de l'Ouest de la France, située dans le département de Maine-et-Loire, en région Pays de la Loire.

| Ingrandes | |||||

Vue générale d'Ingrandes (Maine-et-Loire) (la Loire à gauche et la boire de Champtocé à droite). | |||||

.svg.png.webp) Héraldique |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Pays de la Loire | ||||

| Département | Maine-et-Loire | ||||

| Arrondissement | Angers | ||||

| Commune | Ingrandes-Le Fresne sur Loire | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Loire-Layon jusqu'à l'adhésion effective à la Communauté de communes du Pays d'Ancenis[1] | ||||

| Code postal | 49123 | ||||

| Code commune | 49160 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Ingrandais | ||||

| Population | 1 661 hab. (2013) | ||||

| Densité | 250 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 47° 24′ 11″ nord, 0° 55′ 20″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 7 m Max. 69 m |

||||

| Superficie | 6,65 km2 | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Chalonnes-sur-Loire | ||||

| Historique | |||||

| Fusion | 1er janvier 2016 | ||||

| Commune(s) d'intégration | Ingrandes-Le Fresne sur Loire | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

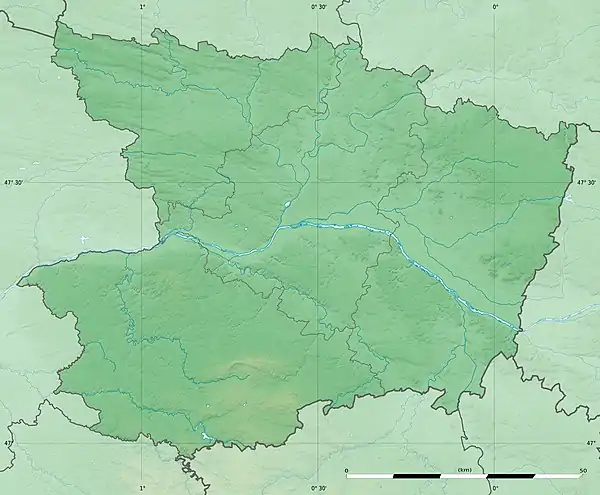

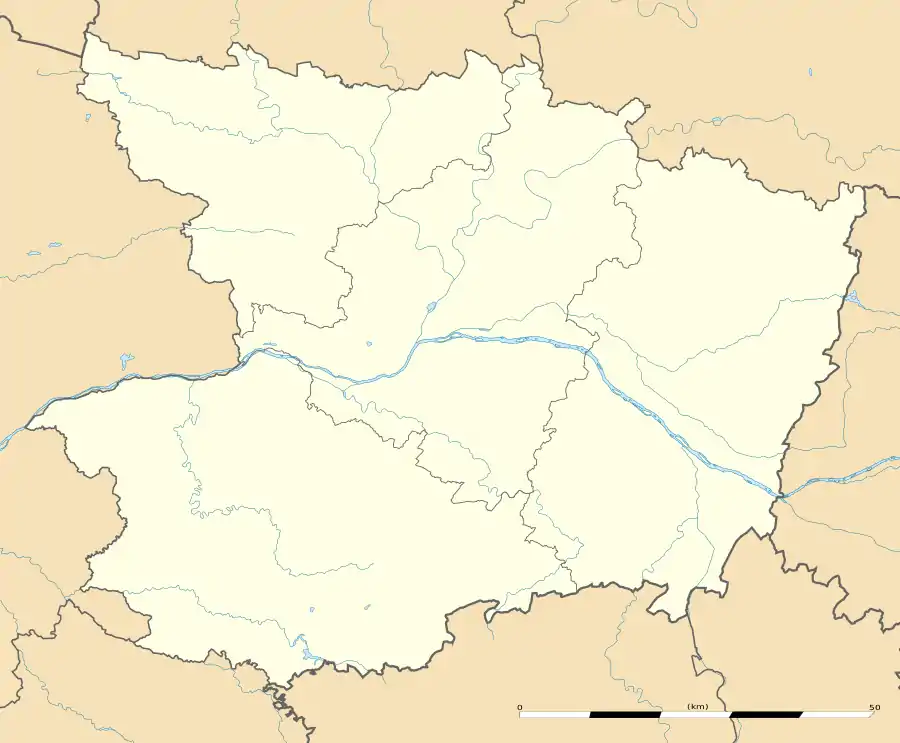

Géolocalisation sur la carte : Maine-et-Loire

Géolocalisation sur la carte : Maine-et-Loire

| |||||

Bien que le nom officiel de la commune soit Ingrandes[2], on utilise aussi le nom de Ingrandes-sur-Loire[3].

Depuis le , Ingrandes forme avec Le Fresne-sur-Loire (initialement en Loire-Atlantique) la commune nouvelle d’Ingrandes-Le Fresne sur Loire[1]. Contrairement au Fresne-sur-Loire, Ingrandes ne jouit pas de la faculté de commune déléguée[1] - [4].

Géographie

Ingrandes se trouve sur la rive droite (nord) de la Loire. Elle était avant la création de la commune nouvelle d'Ingrandes-Le Fresne sur Loire dont elle est constitue la partie est, à la limite occidentale du département de Maine-et-Loire, adjacente à la commune du Fresne-sur-Loire, située en Loire-Atlantique et avec laquelle elle a fusionné. La commune longe à la fois la Loire dans sa partie centrale et occidentale, et la boire de Champtocé, ancien bras de la Loire, sur sa partie orientale.

Toponymie

Avant la Révolution, « Ingrandes » s'écrivait « Ingrande » (sans -s). Parmi les formes anciennes du nom attestées se trouve : Ingrandia en 1052, Ingranda en 1095, Ingirandum castrum ou Ingrannus en 1107, Inguirandia en 1110[5], Ingrande encore en 1793 et 1801, pour devenir ensuite Ingrandes[6] - [Note 1] ; nom encore en vigueur aujourd'hui[2], bien que la municipalité utilise celui d'« Ingrandes-sur-Loire »[3].

Comme les autres Ingrandes de France, ce toponyme se réfère au gaulois *equoranda : "limite, frontière" de civitates gauloises[7]. À l'instar d'Ingrandes-de-Touraine marquant la limite entre les civitates des peuples gaulois Turons dont le territoire correspond à la Touraine, et Andécaves dont le territoire correspond à l'Anjou, le toponyme « Ingrandes » en Maine-et-Loire se réfère à l'equoranda marquant la limite entre le territoire de ces derniers et celui des Namnètes à l'ouest, correspondant au Pays nantais.

Histoire

Antiquité

Une pierre, la « Pierre de Bretagne » ou la « Pierre d’Ingrandes » (« Petra Ingrandi ») a été érigée dès le Ve siècle av. J.-C. par les tribus gauloises des Namnètes et des Andécaves lorsqu’elles se sont mises d’accord sur la répartition de leurs territoires respectifs.

Haut Moyen Âge

La Pierre de Bretagne servit à marquer la frontière , lorsque Charles le Chauve et les Bretons d’Erispoé décidèrent de signer le traité d’Angers délimitant les frontières du futur Duché de Bretagne, en fixant à Ingrandes la frontière avec les territoires de Charles le Chauve, attributaire de la Francie occidentale selon les termes du traité de Verdun en 843[8].

Maison de Chantocé (XIe siècle)

Dès le XIe siècle (probablement entre 1050 et 1070), on y établit une église et un château (plus probablement une simple motte castrale en bois au tout début), autour desquels se construit la petite cité d’Ingrandes connue pour ses marchés approvisionnés en marchandises par la Loire, et très fréquentés depuis le Haut Moyen Âge.

Le château et son église dépendent à cette époque des seigneurs de Chantocé, où ils se sont construit quelques années auparavant, un château où réside la famille de Chantocé, notamment Hugues de Chantocé, qui désigne alors comme son vassal et possesseur du château d’Ingrande, Urvoi puis Brient d’Ingrandes, puis les remplace par les Leborgne en la personne de Garin Leborgne, mentionné en 1107 comme seigneur et possesseur du château d’Ingrande[9].

Maison de Craon (de 1100 à 1437)

En 1100 Hugues de Chantocé marie sa fille Tiphaine de Chantocé, dame de Chantocé et d’Ingrande, avec Maurice Ier de Craon, ce qui place désormais Ingrande et Chantocé dans la Maison de Craon pour plusieurs siècles[10].

En 1290 Maurice V de Craon reprend possession d’Ingrande, passée 25 ans auparavant sous la juridiction de Charles Ier d'Anjou. Il s'agit alors d'une petite cité d'une centaine d’habitants, regroupée autour de son église et de son château, et vivant de l’activité soutenue de ses tisserands, de son marché aux chevaux, de son arrière-pays très prospère, et bien sûr des revenus importants tirés de son péage sur la Loire[11].

La guerre de Cent Ans qui ravage la vallée de la Loire jusqu’à Angers et Saumur, conduit à la destruction et à l’incendie du château d’Ingrande par les Anglais en 1400.

En 1415, après la mort de Marie de Craon, fille de Jean de Craon, c’est son fils Gilles de Rais qui hérite des terres de Chantocé et d’Ingrande. Celui-ci, ruiné, finit par vendre en 1437 plusieurs terres et possessions dont Ingrande, au Duc de Bretagne Jean V, par ailleurs allié intermittent des Anglais, ce qui ne peut que susciter l’hostilité du Roi de France qui s’oppose aux nombreuses cessions pratiquées massivement par le maréchal de Rais à partir de 1432 (la famille de Gilles et le Parlement de Paris veulent empêcher ces aliénations et le roi ne les reconnaît pas, contrairement au duc). Louis XI mettra fin à la domination des Ducs de Bretagne sur ces territoires qu’il considère comme appartenant de plein droit à son Royaume. En 1468, il mènera ainsi plusieurs expéditions militaires qui aboutiront à la destruction et au démantèlement des châteaux de Chantocé et d’Ingrande, ou du moins de ce qui restait de ce dernier très partiellement reconstruit sous la forme d’un simple donjon. Il parviendra ainsi à contraindre François II de Bretagne à signer à la fin de cette même année le traité d'Ancenis qui mettra fin à l’alliance scellée contre le Roi de France par le duché de Bretagne et les Anglais, dans le cadre de la Ligue du Bien public.

Maison d’Avaugour (1485 – 1704)

Finalement, en 1486 Charles VIII acceptera dans le cadre d’un accord plus global avec le Duché de Bretagne, d’attribuer officiellement la propriété des terres d’Ingrande et Chantocé, non plus au Duc de Bretagne, mais à François Ier d’Avaugour, bâtard du duc François II de Bretagne et vassal du Roi de France.

Dès cette époque, Ingrande est dotée d’un important grenier à sel qui approvisionne les habitants de la région en sel surtaxé par la gabelle, particulièrement élevée en pays d’Anjou. La différence considérable entre les prix du sel en Bretagne (exemptée de gabelle) et en Anjou (province de haute gabelle), conduit nécessairement à une intense activité de trafic de sel (faux saunage) entre l’Anjou et la Bretagne, Ingrande constituant alors la frontière entre ces deux zones fiscales particulièrement hétérogènes. Cela se traduit par l’établissement d’un tribunal de la gabelle, ainsi que de prisons destinées à retenir les faux sauniers en attente de leur jugement à Ingrande ou à Saumur pour les cas les plus graves.

La population d’Ingrande augmente alors considérablement dès cette époque, en lien avec l’établissement du personnel nécessaire au fonctionnement de ces nouvelles institutions, puis de la Ferme royale, chargée de récupérer pour le Roi les taxes appliquées non seulement sur le sel mais aussi tous les autres droits (péages, droits de cloison, droit de boëte (de navigation), trépas de Loire, traites foraines et domaniales) perçus sur la plupart des marchandises à Ingrande, principal point d’entrée dans le Royaume de France par la Loire. On peut ainsi estimer qu’environ 80 personnes sont dès cette époque employées directement à ces fonctions, soit pas moins de 250 personnes vivant directement ou indirectement de cette activité si l’on inclut leurs familles.

Par ailleurs, le commerce avec les colonies américaines se développant rapidement, le port et la douane d’Ingrande voient passer un nombre toujours plus grand de bateaux chargés des marchandises les plus diverses, avec les marchands et les équipages qui les accompagnent. Ce qui conduit à la multiplication dans la ville d’Ingrande, d’auberges destinées à les accueillir et les restaurer : Le Pigeon, le Grand Louis, le Lion d’Or, l’Écu de France, la Croix de Lorraine, le Chapeau Royal, la Croix Verte, les Trois Barbots, etc.[12]

Maison d’Estrées (1704 – 1749)

À la mort de Claude II d’Avaugour en 1699, s’élèvent plusieurs contestations entre ses héritiers potentiels quant à sa succession. L’affaire est finalement tranchée par un décret de Louis XIV du qui ordonne aux héritiers et aux enfants de Claude d’Avaugour de laisser se réaliser la vente des seigneuries de Chantocé et d’Ingrande aux conditions de l’adjudication décrétée au profit de Madeleine-Diane de Bautru (1668-1753), veuve de François-Annibal III d’Estrées, duc et pair de France. La décision fut entérinée par un arrêt du Parlement de Paris en date du , mettant fin à la domination des Barons d’Avaugour sur Ingrande. À compter de cette date, la Duchesse d’Estrées, aussi comtesse de Serrant et dame de Segré et du Plessis-Macé, sera baronne d’Ingrande jusqu’à ce qu’elle se décide à revendre en 1749 toutes ses propriétés angevines à une famille de riches armateurs d’origine irlandaise : les Walsh.

Arrivée de la famille irlandaise des Walsh (1749 – 1789)

Antoine Walsh, Jacques, puis Antoine Philippe Walsh possèderont à la fois le château de Serrant et les terres de Chantocé et d’Ingrande jusqu’à la Révolution. Ils cherchent alors à exploiter les potentialités de la cité d’Ingrande en s’appuyant notamment sur les « voituriers par eau », marchands rapidement enrichis par le transport des marchandises et le commerce sur la Loire.

Afin de renforcer encore l’attractivité commerciale de la place d’Ingrande, ils construisent à leurs frais en 1752 de nouvelles halles en dur, et obtiennent du Roi en contrepartie de pouvoir tenir 2 foires supplémentaires annuelles en plus des deux qui existaient, comme celle de la Saint Matthieu, connue depuis le Moyen Âge.

Enfin pour faire face à l’afflux de nouveaux résidents, de visiteurs et de marchands, l’église d’Ingrande est sensiblement rénovée et agrandie en 1743. De nouveaux bâtiments remplacent les vieilles demeures basses des siècles précédents.

En 1755 s’établit sur l’emplacement de l’ancien cimetière d’Ingrande, la Verrerie royale d’Ingrande, utilisant le sable de Loire et le charbon extrait des mines de Montrelais situées à proximité. Dans les années 1800, période de sa pleine activité, elle parait avoir occupé jusqu’à 400 ouvriers, pour la plupart étrangers à la commune, employés le plus souvent sur des contrats temporaires et saisonniers. Elle finit par disparaitre vers 1830, concurrencée par des sites mieux situés et disposant d’un charbon de meilleure qualité, pour être finalement remplacée par une raffinerie de sucre à betteraves qui fonctionnera seulement une dizaine d'années[13].

Durant la Révolution, la ville d’Ingrandes, comme beaucoup des grandes villes de la région, constituera un bastion républicain dans un territoire rural plutôt acquis aux idées vendéennes. Ce qui l’amènera même à s’entourer de fortifications afin de se protéger des incursions vendéennes et royalistes.

Après la Révolution

En 1792, la Pierre de Bretagne qui matérialisait la frontière entre la Bretagne et l’Anjou est vendue aux enchères avant d’être détruite comme symbole de l’Ancien Régime.

Ingrandes est alors rattachée en 1790 au nouveau département de « Mayenne-et-Loire », devenu rapidement « Maine-et-Loire ».

Après de multiples hésitations, au moment de la constitution de ces nouveaux départements, la partie bretonne constituée par la Rue du Fresne se trouve alors artificiellement rattachée à Montrelais et donc incluse dans le nouveau département de Loire-Inférieure, aboutissant ainsi paradoxalement à pérenniser cette ancienne frontière Anjou – Bretagne que la Révolution se proposait d’abolir.

Pendant le même temps, la marine à vapeur remplace la marine à voile, rendant moins nécessaire l’arrêt à Ingrandes pour y attendre un changement de vent. Puis en 1851 c’est le chemin de fer arrive dans la cité, sonnant définitivement le glas du transport par la voie fluviale.

En 1868, est construit le pont suspendu sur la Loire qui redonne une certaine attractivité à la cité d’Ingrandes. Avec ses 545 mètres, il est l’un des plus longs ponts suspendus sur la Loire. Il sera détruit par les troupes françaises en juin 1940 dans l’espoir de ralentir l’invasion allemande, puis sera à nouveau détruit par les bombardements alliés d’, avec une partie du village et de l’église.

Le 20 novembre 1932, la voie ferrée, qui marque la « frontière » entre la France et la Bretagne, est sabotée par des indépendantistes, alors que devait y passer le train officiel du chef du gouvernement Édouard Herriot, qui se rendait à Nantes pour célébrer le 400e anniversaire de l'acte d'Union de la Bretagne à la France[14] - [15].

Seconde Guerre mondiale

En 1944, un bombardement des Alliés visant le pont détruit 25 maisons du centre ville situées à proximité de la Loire, ainsi que la vieille église qui datait de 1743.

La reconstruction de celle-ci, dans un style moderne, ne sera achevée qu’en 1956, sous l’égide de l’architecte Le Sénéchal, agrémentée de vitraux modernes exécutés par Gabriel Loire à Chartres. Elle est aujourd’hui classée comme monument remarquable et labellisée « Patrimoine du XXe siècle».

2016 : création d'une commune nouvelle

En 2016, les communes d’Ingrandes et du Fresne-sur-Loire décident de fusionner, ce qui oblige à modifier les frontières des deux départements de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire[16]. Cela donne naissance à la commune nouvelle dénommée : Ingrandes-Le Fresne sur Loire, qui compte désormais plus de 2 600 habitants.

Politique et administration

Administration municipale

Depuis le , Ingrandes est une ancienne commune intégrée à Ingrandes-Le Fresne sur Loire et ne constitue pas une commune déléguée[1] - [4].

Intercommunalité

Jusqu'au , la commune était membre de la communauté de communes Loire-Layon, qui regroupait alors 10 communes[19]. À la suite de la création de la commune nouvelle de Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire, le , il fut décidé que celle-ci intégrerait la communauté de communes du pays d'Ancenis à laquelle Le Fresne-sur-Loire adhérait auparavant[20].

Autres circonscriptions

Jusqu'en 2014, Ingrandes fait partie du canton de Saint-Georges-sur-Loire et de l'arrondissement d'Angers[21]. Ce canton compte alors dix communes. Dans le cadre de la réforme territoriale, un nouveau découpage territorial pour le département de Maine-et-Loire est défini par le décret du . La commune est alors rattachée au canton de Chalonnes-sur-Loire, avec une entrée en vigueur au renouvellement des assemblées départementales de 2015[22].

Population et société

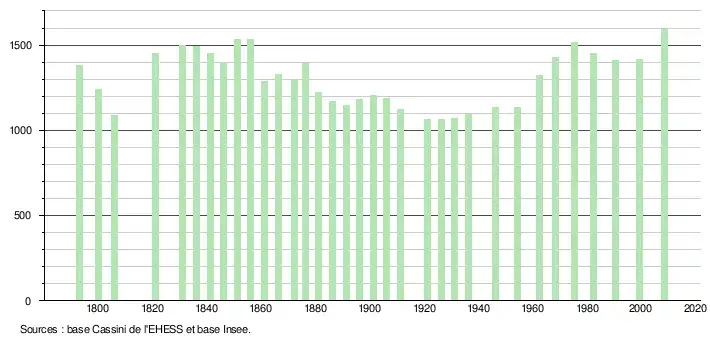

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir du , les populations légales des communes sont publiées annuellement dans le cadre d'un recensement qui repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[23]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[24] - [Note 2].

En 2013, la commune comptait 1 661 habitants, en augmentation de 4,47 % par rapport à 2008 (Maine-et-Loire : 3,2 %, France hors Mayotte : 2,49 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement âgée. Le taux de personnes d'un âge supérieur à 60 ans (25,3 %) est en effet supérieur au taux national (21,8 %) et au taux départemental (21,4 %). À l'instar des répartitions nationale et départementale, la population féminine de la commune est supérieure à la population masculine. Le taux (52,3 %) est du même ordre de grandeur que le taux national (51,9 %).

La répartition de la population de la commune par tranches d'âge est, en 2008, la suivante :

- 47,7 % d’hommes (0 à 14 ans = 22 %, 15 à 29 ans = 16,3 %, 30 à 44 ans = 21,1 %, 45 à 59 ans = 17,1 %, plus de 60 ans = 23,5 %) ;

- 52,3 % de femmes (0 à 14 ans = 20,8 %, 15 à 29 ans = 14,6 %, 30 à 44 ans = 20,7 %, 45 à 59 ans = 16,8 %, plus de 60 ans = 27,1 %).

Sport

On trouve sur la commune un club de football, conjoint avec la commune voisine du Fresne-sur-Loire, le Football club Ingrandes-Le Fresne (FCIF)[28].

Économie

Sur 117 établissements présents sur la commune à fin 2010, 7 % relevaient du secteur de l'agriculture (pour une moyenne de 17 % sur le département), 15 % du secteur de l'industrie, 10 % du secteur de la construction, 53 % de celui du commerce et des services et 15 % du secteur de l'administration et de la santé[29].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- L'église ;

- La boire de Champtocé ;

- Le pont suspendu d'Ingrandes-sur-Loire.

La mairie.

La mairie.

La rue de la Pierre de Bretagne, limite entre Anjou et Bretagne, puis entre le Maine-et-Loire (à droite) et la Loire-Atlantique (à gauche).

La rue de la Pierre de Bretagne, limite entre Anjou et Bretagne, puis entre le Maine-et-Loire (à droite) et la Loire-Atlantique (à gauche). Vue d'Ingrandes.

Vue d'Ingrandes. Confluence de la boire de Champtocé et de la Loire, à Ingrandes-sur-Loire.

Confluence de la boire de Champtocé et de la Loire, à Ingrandes-sur-Loire.

Personnalités liées à la commune

- François Lay (1758 – 1831) : chanteur d’Opéra admiré par Marie Antoinette, la Révolution et l’Empire. Il se retire à Ingrandes 5 ans avant sa mort pour y décéder en 1831, rue du Grenier à Sel.

- Joseph Étienne Renou (1740 – 1809) : chirurgien et botaniste, ami de Parmentier, et fondateur du Museum d’histoire naturelle d’Angers.

- Jean-Michel Langevin (1731-1793) : bienheureux, prêtre catholique et martyr, est né à Ingrandes.

- René de Mallemann (1885-1969) : sportif et physicien français, est décédé à Ingrandes.

- Julien Pierre Soudry (1752 - 1816) : auteur de mémoires sur la vie des Ingrandais durant la Révolution.

- Rodolphe Bresdin (1822 - 1885) : dessinateur graveur, né dans la Rue du Fresne.

Voir aussi

Bibliographie

- Célestin Port, Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire et de l'ancienne province d'Anjou : D-M, t. 2, Angers, H. Siraudeau et Cie, , 2e éd. (BNF 34649310, lire en ligne)

- Xavier Delamarre (préf. Pierre-Yves Lambert), Dictionnaire de la langue gauloise : une approche linguistique du vieux-celtique continental, Paris, Errance, , 2e éd., 440 p. (ISBN 2-87772-237-6, ISSN 0982-2720)

- Célestin Port, Dictionnaire historique géographique et biographique de Maine-et-Loire, vol. 2,

- Jean-Pierre Brunterc’h, « Une famille des confins de l'Anjou et du Nantais aux XIe et XIIe siècles : les Le Borgne », Actes du Congrès d'Ancenis. Mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne,

- Fabrice Lachaud, La structure familiale des Craon du XIe siècle à 1415 : le concept lignager en question, Bordeaux, Thèse Bordeaux 3,

- Jean-Louis Beau, « Ingrandes à la fin du 13e siècle », Revue de l’ARRA, no 31,

- Jean-Louis Beau, Ingrandes, petit village des bords de Loire entre Anjou et Bretagne, Petit Pavé, , « Du Moyen Age à la Révolution », p. 211 à 237

- Jean Louis Beau, Histoire des péages de Loire, édité par l'Association Tourisme, Culture et Patrimoine en 2020

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Commune d'ingrandes sur le site de l'Insee

- Ingrandes sur le site de l'Institut géographique national

Notes et références

Notes

- Nom de la municipalité en 1793 (an II), selon le recensement réalisé sur l’ensemble du territoire français de l’époque, et en 1801, selon les « Arrêtés de réduction des justices de paix » (actes publiés au Bulletin des lois) constituant la première nomenclature officielle des circonscriptions administratives de la France contemporaine.

- Par convention dans Wikipédia, le principe a été retenu de n’afficher dans le tableau des recensements et le graphique, pour les populations légales postérieures à 1999, que les populations correspondant à une enquête exhaustive de recensement pour les communes de moins de 10 000 habitants, et que les populations des années 2006, 2011, 2016, etc. pour les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que la dernière population légale publiée par l’Insee pour l'ensemble des communes.

Références

- « Arrêté DRCL-BCL no 2015-116 du 31 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle d’Ingrandes-Le Fresne sur Loire », Recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire, no 100, (lire en ligne [PDF]).

- Insee, Code officiel géographique, consulté le 8 mars 2013

- « Site de la Mairie », sur Ingrandes sur Loire (consulté le ).

- [PDF] « Charte fondatrice de la commune nouvelle Ingrandes-Le Fresne sur Loire », sur www.ingrandes-sur-loire.fr, , p. 8.

- Port 1978, p. 294

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Delamarre 2003, p. 164.

- « Ingrandes et Chantocé », sur Site de la commune d'Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire > Histoire et Patrimoine

- Brunterc’h 1999.

- Lachaud 2012

- Beau 2016.

- Beau 2014.

- Beau 2014, p. 190 à 200 et 238 à 274.

- « "Bien des fondements d'une nation bretonne étaient réunis dès le VIe siècle" », sur Léléphant - La revue de culture générale, (consulté le )

- « L'Ouest-Éclair », sur Gallica, (consulté le )

- « Décret no 2015-1751 du 23 décembre 2015 portant modification des limites territoriales de cantons, d’arrondissements et de départements dans la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire », Journal officiel de la République française, (lire en ligne).

- Port 1978, p. 296.

- Réélection 2014 : « Liste des maires élus en 2014 », sur le site de la préfecture du département de Maine-et-Loire (consulté le ).

- Insee, Composition de l'EPCI de Loire Layon (244900833), consulté le 4 août 2013.

- [PDF] « Charte fondatrice commune nouvelle Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire », sur lefresnesurloire.fr, , p. 13.

- Insee, Code officiel géographique, Fiche de la commune de Ingrandes (49), consultée le 15 février 2015.

- Légifrance, Décret no 2014-259 du 26 février 2014, portant délimitation des cantons dans le département de Maine-et-Loire.

- L'organisation du recensement, sur le site de l'Insee.

- Calendrier départemental des recensements, sur le site de l'Insee.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 20062007 2008 2009 2010 201120122013 .

- « Évolution et structure de la population à Ingrandes en 2008 », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- « Résultats du recensement de la population de Maine-et-Loire en 2008 », sur le site de l'Insee (consulté le )

- Mairie d'Ingrandes, Football Club Ingrandes le Fresne, consulté le 2 février 2014.

- Insee, Statistiques locales du territoire de Ingrandes (49), consultées le 14 avril 2013.