Loudéac

Loudéac est une commune française située dans le département des Côtes-d'Armor, en région Bretagne.

| Loudéac | |||||

La mairie. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|

||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bretagne | ||||

| Département | Côtes-d'Armor | ||||

| Arrondissement | Saint-Brieuc | ||||

| Intercommunalité | Loudéac Communauté − Bretagne Centre (siège) |

||||

| Maire Mandat |

Bruno Le Bescaut (LREM) 2020-2026 |

||||

| Code postal | 22600 | ||||

| Code commune | 22136 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Loudéacien, Loudéacienne | ||||

| Population municipale |

9 652 hab. (2020 |

||||

| Densité | 120 hab./km2 | ||||

| Population agglomération |

14 365 hab. (2008) | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 10′ 40″ nord, 2° 45′ 14″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 73 m Max. 245 m |

||||

| Superficie | 80,24 km2 | ||||

| Unité urbaine | Loudéac (ville isolée) |

||||

| Aire d'attraction | Loudéac (commune-centre) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Loudéac (bureau centralisateur) |

||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Côtes-d'Armor

Géolocalisation sur la carte : Bretagne

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | http://www.ville-loudeac.fr/ | ||||

Ses habitants sont appelés les Loudéaciens et les Loudéaciennes.

Géographie

Localisation

Loudéac est située en Argoat, à vol d'oiseau à 20 km au nord-est de Pontivy, à 37,4 km au sud de Saint-Brieuc, à 58,1 km au nord de Vannes, à 80 km à l'ouest de Rennes et à 382,8 km à l'ouest-sud-ouest de Paris.

La commune a une superficie de 8 024 ha dont 1 096 ha de bois[1]. La vaste forêt de Loudéac (2 500 ha) s'étend en partie sur la partie nord de la commune.

|

Communes limitrophes

Villages, hameaux, lieux-dits, écarts

Beauval, Bas-Guingamp, la Bellière, le Bocage, Bodin, le Bois, Bois-de-Corno, Breil de Saint-Maurice, le Diffaut, Galand, la Grange, le Haut-Breil, l'Impiguet, Kerblanc, Kerdervé, Kerneleuc, Kersuguet, Lande-aux-Eaux, Menec, la Noë-Blanche, la Peyrouse, Quilliampe, le Rez Saint-Hovec, Saint-Maurice, le Tannouer, le Tiernez, Trahelleuc, Trémuson, Truquez, Ville-au-Fèvre, Villio, Ville-Morvan, Ville-Hervé, Ville-Donnio, Ville-ès-Prévelles, Saint-Bugan, Saint-Hovec.

Hydrographie

L'Oust coule à l'ouest de la commune et matérialise la limite avec les communes voisines de Saint-Caradec, Hémonstoir et Saint-Gonnery.

Transports et voies de communication

Loudéac, 7e ville des Côtes-d'Armor en nombre d'habitants, occupe une position stratégique au cœur de la Bretagne et au croisement des grands axes routiers : axe centre breton (Nationale 164), axe Saint-Brieuc-Vannes (Départementale 700).

Elle se situe à :

- 40 minutes de Saint-Brieuc ;

- 1 heure de Vannes et de Lorient ;

- 1 h 10 de Rennes ;

- 1 h 30 de Quimper ;

- 1 h 45 de Brest ;

- 2 heures de Nantes.

La commune est desservie par les autocars TER Bretagne reliant Saint-Brieuc, Rennes, Pontivy, Lorient et Vannes. Certains services étaient auparavant assurés en train, mais la section Loudéac - Pontivy a fermé en 1988 et celle entre Saint-Brieuc et Loudéac, interrompue le pour permettre des travaux sur la RN 164, n'a toujours pas été remise en service.

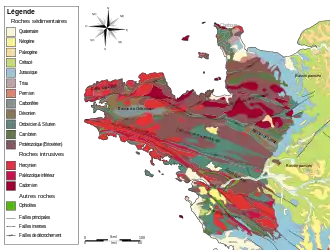

Cadre géologique

Loudéac est situé au cœur du domaine centre armoricain, unité géologique du Massif armoricain qui correspond à une structure s'allongeant sensiblement en direction W-E, depuis la baie de Douarnenez jusqu'au bassin de Laval. S'opposant aux bas plateaux littoraux méridionaux et septentrionaux, ce bassin sédimentaire est principalement constitué de schistes briovériens[2] (sédiments détritiques essentiellement silto-gréseux issus de l'érosion du segment occidental de la chaîne cadomienne, accumulés sur plus de 15 000 m d'épaisseur et métamorphisés), formant un socle pénéplané sur lequel repose en discordance, dans sa partie orientale, des formations paléozoïques sédimentaires[3].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[4]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[5].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[8] complétée par des études régionales[9] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. La station météorologique de Météo-France installée sur la commune et mise en service en 1987 permet de connaître l'évolution des indicateurs météorologiques[10]. Le tableau détaillé pour la période 1981-2010 est présenté ci-après.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 2,7 | 2,8 | 4,1 | 5,2 | 8,6 | 10,9 | 12,8 | 12,7 | 10,5 | 8,5 | 5,1 | 2,9 | 7,3 |

| Température moyenne (°C) | 5,6 | 6,2 | 8,2 | 9,7 | 13,3 | 15,8 | 17,7 | 17,8 | 15,4 | 12,3 | 8,3 | 5,8 | 11,4 |

| Température maximale moyenne (°C) | 8,6 | 9,6 | 12,2 | 14,2 | 17,9 | 20,7 | 22,7 | 23 | 20,2 | 16,1 | 11,5 | 8,6 | 15,5 |

| Record de froid (°C) date du record |

−11 02.01.1997 |

−10,4 08.02.1991 |

−7,4 01.03.05 |

−3 03.04.1996 |

−1,1 05.05.19 |

2,1 04.06.1991 |

5,2 30.07.15 |

4,8 28.08.1998 |

2,2 29.09.07 |

−4 30.10.1997 |

−5,2 29.11.10 |

−8 29.12.1996 |

−11 1997 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

16,6 27.01.03 |

21,2 27.02.19 |

23,9 19.03.05 |

27 15.04.15 |

30,7 24.05.10 |

34,2 22.06.03 |

36,2 23.07.19 |

37,9 09.08.03 |

31,3 03.09.05 |

28,7 01.10.11 |

19,9 01.11.15 |

16,5 19.12.15 |

37,9 2003 |

| Précipitations (mm) | 104,8 | 82,3 | 64,2 | 68,7 | 64,6 | 53,7 | 51,8 | 47,6 | 65,9 | 100,7 | 96 | 101 | 901,3 |

Urbanisme

Typologie

Loudéac est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4] - [11] - [12] - [13]. Elle appartient à l'unité urbaine de Loudéac, une unité urbaine monocommunale[14] de 9 571 habitants en 2017, constituant une ville isolée[15] - [16].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Loudéac, dont elle est la commune-centre[Note 5]. Cette aire, qui regroupe 22 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[17] - [18].

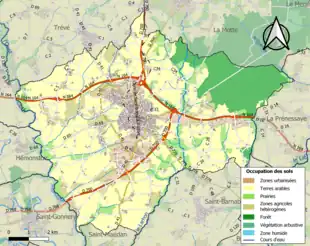

Occupation des sols

Le tableau ci-dessous présente l' occupation des sols de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain continu | 0,3 % | 25 |

| Tissu urbain discontinu | 4,6 % | 374 |

| Zones industrielles ou commerciales et installations publiques | 5,3 % | 438 |

| Réseaux routiers et ferroviaires et espaces associés | 0,6 % | 52 |

| Équipements sportifs et de loisirs | 0,7 % | 58 |

| Terres arables hors périmètres d'irrigation | 54,5 % | 4464 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 10,5 % | 858 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 10,1 % | 830 |

| Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants | 1,4 % | 117 |

| Forêts de feuillus | 1,2 % | 98 |

| Forêts de conifères | 2,4 % | 196 |

| Forêts mélangées | 8,3 % | 682 |

| Source : Corine Land Cover[19] | ||

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Locduiac en 1059[20], Lodiac[ensis pagus] en 1145[21] - [22].

Les toponymistes ne s'accordent pas sur l'origine du toponyme :

- Joseph Loth propose une forme latine hypothétique *Lucoteiacum sans lui donner de signification particulière[23] ;

- Albert Dauzat qui ne cite que la seconde forme Lodiacensis, voit en elle le type toponymique gallo-romain Laudiacum (le suffixe latin -ensis, parasite, sert dans les textes médiévaux à former des adjectifs dérivés des noms de villages ou de tribus), basé sur le nom d'homme latin Laudius suivi du suffixe -acum d'origine gauloise. Ils comparent à Lohéac (Ille-et-Vilaine) et Loué (Sarthe, de Loiaco au Xe siècle)[24] ;

- Ernest Nègre se base sur la forme la plus ancienne pour suggérer un nom en Loc-, appellatif toponymique issu du breton loc « lieu saint, sanctuaire » (cf. lok). Il émet l'hypothèse d'un anthroponyme breton Tovoc pour expliquer le second élément -diciac ;

- Hervé Abalain reprend l'hypothèse d'un nom de domaine gallo-romain, composé du nom de personne Lucotius, suivi du suffixe -acos[25] (qui est une autre manière de noter le suffixe -acum déjà évoqué précédemment).

Ces interprétations contradictoires soulèvent des interrogations. Celle de Dauzat nécessite le rejet de la forme la plus ancienne, même si elle peut partiellement justifier phonétiquement la forme Loudéac. En effet, l'évolution phonétique romane a souvent été arrêtée en Haute-Bretagne, notamment à cause du passage transitoire à la langue bretonne, d'où le maintien du [d] intervocalique, alors qu'il se serait normalement complètement amuï en langue d'oïl. On constate le même phénomène pour la terminaison -ac, dont l'évolution aurait dû se faire en -é à l'ouest (éventuellement en -ey / -ay). On aurait donc affaire à un homonyme de Loué. D'ailleurs, s'il ne s'agit pas d'une forme refaite artificiellement, la forme bretonne Lozaog va dans ce sens : alors que le breton cessait d'être parlé à Loudéac, donc que le toponyme se figeait sous une forme archaïque en français, il a continué d'évoluer phonétiquement en breton, là où cet idiome était encore parlé. L'évolution de [d] en [z] est une caractéristique propre à cette langue. Quant à l'explication d'Ernest Nègre, elle repose sur un anthroponyme breton qui semble à la fois éloigné de l'élément -diciac de la forme la plus ancienne et de l'élément -déac de la forme moderne. De plus, généralement, les noms de personnes en -oc ont d'abord évolué en -euc puis à partir de 1500 - 1600 en -ec (comme St-Caradec, encore bretonnant en 1806). Ce qui signifie qu'il postule une confusion de suffixe -oc remplacé par -ac. Joseph Loth et Hervé Abalain proposent tous deux une forme primitive hypothétique *Lucoteiacum pour le premier et *Lucotiacos pour le second, ce qui revient au même, donc un « domaine de Lucotius ». Ce faisant, ils rejettent implicitement la forme du second élément -diciac comme une cacographie, le premier c ne pouvant pas s'être amuï en position intervocalique pour aboutir à -déac. Selon Xavier Delamarre, le nom de personne Lucotios (= Lucotius) est gaulois, tout comme le suffixe, ce qui en fait un nom de lieu gaulois du type *Lucot-iācon « domaine de Lucotios » ou éventuellement « lieu à souris » (Lucot- « souris » cf. breton logod(enn), même sens)[26], qui explique aussi Ligugé (Locoteiaco au VIe siècle).

Loudéac possède un nom en gallo, la langue d'oïl locale : Loudia et se nomme Loudieg en breton.

Histoire

Préhistoire

Entre 1959 et 1967, quatre dépôts de haches à douille armoricaines datées de l'Âge du bronze final sont découverts sur le territoire de la commune aux lieux-dits La Bellière (80 haches)[27], Saint-Bugan (environ 800 haches)[27], au Clos-Reland (13 haches)[28] et à Limpiquel (42 haches)[29].

Moyen Âge

Jadis simple rendez-vous de chasse en forêt de Brocéliande, c'est seulement vers le XIe siècle que la fondation de Loudéac est vraiment reconnue. Ville renommée pour ses foires et ses marchés au Moyen Âge, elle est longtemps aux mains des vicomtes de Rohan.

Époque moderne

Lors des Guerres de Religion, en 1591, la Bataille des Trois Croix[30] voit la victoire du marquis Jean V de Coëtquen[31], partisan du roi de France, contre les ligueurs de Jean d'Avaugour qui tentent de prendre le château de Loudéac.

Les XVIIe et XVIIIe siècles sont prospères grâce au commerce des « toiles de Bretagne » qui s'exportaient jusqu'en Amérique. À la campagne, la population s'adonne aux travaux agricoles l'été et à la fabrication des toiles l'hiver. Loudéac, pays de tisserands, connut alors son apogée. Le déclin s'amorce dès la révolution industrielle et dure près d'un siècle.

Révolution française

La ville est le chef-lieu du district de Loudéac de 1790 à 1800.

Le XIXe siècle

Jules Janin (1804-1874) relate dans son voyage en Bretagne paru en 1862 :

« Loudéac fut le berceau d’une industrie importante. En 1567, les artisans de la Flandre, chassés de leur patrie par la flamme et le meurtre, vinrent s’établir dans ces parages, apportant, digne récompense de l’hospitalité qui leur fut accordée, l’industrie des arts utiles et surtout l’art du tisserand. Cette industrie fille des Flandres heureuses, prospéra et s’étendit dans la Bretagne, étonnée d’une vie plus facilement gagnée. Les toiles de Loudéac furent recherchées dans la province entière. Quintin, Uzel, Le Quillio, La Motte, Moncontour, se hâtèrent d’imiter Loudéac, et bientôt les tisserands bretons rivalisèrent avec les meilleurs ouvriers de la Flandre sur tous les marchés de l'Europe. On exportait des toiles bretonnes dans les Indes, en Portugal, dans l’Espagne surtout. Aujourd'hui, l’Espagne est ruinée ; l’Angleterre, par ses machines qui font en un jour le travail d’une année, a envahi les marchés des deux mondes ; la mécanique, force aveugle et sans cœur, qui tue le travail des hommes, vapeur brûlante qui brise, a brisé dans la main désarmée des jeunes filles la quenouille, l’honneur et la fortune sainte du foyer domestique.

Ainsi la force a remplacé l’intelligent travail qui remplissait la chaumière du bien-être et de chansons. Pourtant les tisserands et les fileurs de Bretagne ne s’avouent pas encore vaincus. Ils restent fidèles à leurs vieux métiers, ils s’obstinent à filer cette ingrate quenouille. Or ce métier, qui était jadis une fortune, à peine s’il donne aujourd’hui le pain noir de chaque jour ! »

— Jules Janin, La Bretagne[32]

« Donc, dépêchons-nous pendant qu’il reste un morceau de la vieille terre avec quelques bonnes gens dessus. Je vais te raconter peut-être la dernière histoire du pays des grandes pierres et des chênes tordus qui respire le sel de la mer en mangeant du blé noir et en buvant des pommes »[33].

Le poste de sous-préfet de Loudéac est décrit le comme « un poste peu envié où l'on sollicite généralement une faveur de ne pas y être envoyé. La vie qu'on y mène est tellement monotone et triste »[34].

La ville a été desservie par la gare de Loudéac, ouverte en 1872 sur l'ancienne ligne de Saint-Brieuc à Pontivy, et l'un des points névralgiques des lignes de chemin de fer secondaire à voie métrique de Saint-Méen à Loudéac et de Carhaix à Loudéac, ouvertes en 1902/1904 et fermées en 1967. Elles constituaient une partie du défunt Réseau Breton, avec une liaison qui allait de Carhaix à La Brohinière.

Les guerres du XXe siècle

Le Monument aux morts de Loudéac porte les noms de 271 soldats morts pour la France[35] :

- 217 sont morts durant la Première Guerre mondiale ;

- 47 sont morts durant la Seconde Guerre mondiale ;

- 5 sont morts durant la guerre d'Algérie ;

- 2 sont morts durant la guerre d'Indochine.

L'après Seconde Guerre mondiale

Ancienne sous-préfecture des Côtes-du-Nord, Loudéac, "capitale" du Centre Bretagne, connaît un véritable renouveau économique à partir des années 1960 avec l'implantation, pendant les mandats municipaux du docteur Étienne, de grands groupes industriels comme Olida et Duquesne-Purina.

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux

La ville a été de 1801 à 1926 le chef-lieu de l'arrondissement de Loudéac du département des Côtes-d'Armor (autrefois dénommé Côtes-du-Nord). Depuis cette date, elle fait partie de l'arrondissement de Saint-Brieuc.

Pour l'élection des députés, elle fait partie depuis 1958 de la troisième circonscription des Côtes-d'Armor.

Elle était depuis 1793 le chef-lieu du canton de Loudéac[36]. Dans le cadre du redécoupage cantonal de 2014 en France, ce canton, dont la ville est désormais le bureau centralisateur, a été profondément modifié.

Intercommunalité

La commune était membre depuis 1990, du SIDERAL (Syndicat Intercommunal pour le développement de la région et des agglomérations de Loudéac). Celui-ci se transforme en 1994 en Communauté intercommunale pour le développement de la région et des agglomérations de Loudéac (CIDERAL).

Le CIDERAL fusionne avec sa voisine pour former, le , la communauté de communes Loudéac Communauté − Bretagne Centre, dont la commune est désormais membre.

Tendances politiques et résultats

La liste menée par le maire sortant, Bruno Le Bescaut, lors des élections municipales de 2020 dans les Côtes-d'Armor remporte le scrutin dès le premier tour, avec 62,20 % des suffrages exprimés, devançant largement celle menée par Christophe Le Ho, qui obtient 37,8 % des suffrages[37].

Politique locale

À la suite de dissensions au sein du conseil municipal, plusieurs maires-adjoints et conseillers municipaux de la majorité ont démissionné en 2016, entraînant l'organisation d'une nouvelle élection municipale en [38] à laquelle il ne se représente pas et soutient son ex-premier maire-adjoint, Christophe Le Ho[39]. Le second tour du voit le succès, à 11 voix près, de la liste de gauche conduite par Bruno Le Bescaut[40].

Liste des maires

Distinctions et labels

Loudéac est une ville fleurie ayant obtenu quatre fleurs en 2018, au concours des villes et villages fleuris[50].

Population et société

Démographie

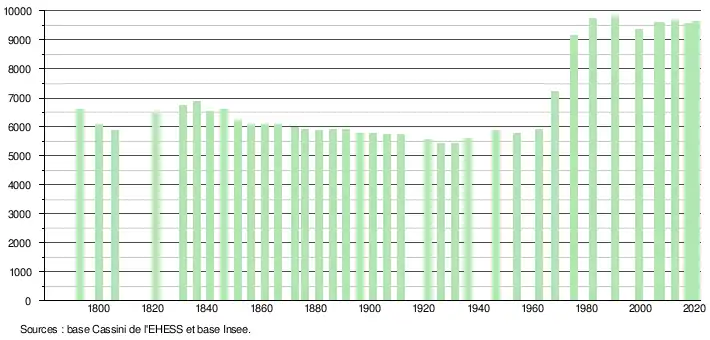

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[51]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[52].

En 2020, la commune comptait 9 652 habitants[Note 8], en augmentation de 0,11 % par rapport à 2014 (Côtes-d'Armor : +1,05 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

La ville de Loudéac dispose de quatre groupes scolaires d'enseignement primaire, ainsi que de deux collèges, trois lycées d'enseignement général et technique et d'une Maison familiale rurale.

- École Jacques-Prévert ;

- École Jules-Verne ;

- École du Centre ;

- École Sainte-Anne ;

- Collège/Lycée/BTS Saint-Joseph ;

- Collège Les Livaudières ;

- Lycée polyvalent Fulgence-Bienvenüe[54] ;

- Lycée Xavier-Grall ;

- Maison familiale rurale.

Santé

L'hôpital de Loudéac appartient au Centre Hospitalier du Centre Bretagne (Loudéac, Plemet, Pontivy). Un hôpital unique, regroupant celui de Loudéac et de Pontivy, s'est ouvert en sur le site de Kério en Noyal-Pontivy (axe Triskell). Enfin, une Maison libérale de la santé et une Maison de garde assurent une médecine de proximité, regroupant médecins généraux et spécialistes.

Culture

- Palais des Congrès et de la Culture (750 places)

- Médiathèque

- Cinéma - Quai des Images (2 salles) (cinéma classé Art-et-Essai)

- Bagad de Loudéac - École de Musique Bretonne affiliée à la Bodadeg Ar Sonerion

- École de musique – Moulin à sons

- Ludothèque

- CyberCommune (cours et consultation gratuits)

- Université du Temps libre (conférences et activités multiples)

- Poste Musée Loudéac

Sports

- Centre aquatique – les Aquatides

- Centre équestre du Pays de Loudéac

- Stade municipaux Louis-Chevé et de Saint-Bugan

- Piste d'athlétisme

- Gymnases

- Tennis

- Mur d’escalade

- Vélodrome Henri-Caresmel

- Hippodrome

- Palais des sports.

Manifestations culturelles et festivités

Depuis 1880, les courses de chevaux se déroulent à l’hippodrome de Calouët, aux alentours de Pâques.

La Passion de Loudéac retrace la vie du Christ, au travers d’un spectacle qui rassemble chaque année, depuis 1914, jusqu’à 2 500 spectateurs.

- Février : Salon de l’habitat

- Mars : Passion de Loudéac (avant Pâques)

- Avril : Courses hippiques (Pâques)

- Mai : Salon du Livre

- Juin : Fête de la Musique

- Juillet / août : Mercredis de Loudia – musique traditionnelle

- Août : Fête du cheval

- Septembre : Forum des associations

- Octobre : Fest'in breizh (festival)

- Décembre : Marché de Noël

Économie

- Agroalimentaire.

- Charcuterie/salaison - Argoat Le Hir (ex-Olida).

- Abattoir/découpe porc - Loudeac Viandes.

- Pâtisserie - Ker Cadélac.

- Laiterie/fromage - Entremont Alliance - Groupe SODIAAL

- BioDéac (actuellement en chantier), unité de méthanisation utilisant les déchets des précédents pour alimenter la ville en biométhane à partir de 2019[55]

- Ébénisterie d'art - Meubles des Ateliers Allot Frères.

- Transports frigorifiques ou spécialisés.

- Constructions métalliques ou de loisirs.

- Santé et nutrition animale.

- Surgélation de légumes et entrepôts frigorifiques.

- Une zone d'activité commerciale (Ker d'Hervé).

- 7 300 emplois dont 89 % d'emplois salariés.

- 440 entreprises industrielles, artisanales, commerciales ou de services implantées.

- Taux de chômage d'environ 7 %.

Un marché se tient tous les samedis matin en centre-ville.

Culture locale et patrimoine

Langues

Loudéac est situé en pays gallo, à la frontière linguistique qui sépare les régions où l'on parlait le breton (à l'ouest) de celles où l'on parlait le gallo (à l'est). Le gallo est enseigné dans le collège public et les lycées de Loudéac. Le breton a été parlé dans la commune jusqu'au XVe siècle. La commune possède quelques micro-toponymes d'origine bretonne : Boquého, Kerblanc, Kerloïc, Kermelin, Kersuguet, Le Resto, Trémuzon, Trohelleuc.

Lieux et monuments

Patrimoine civil

- La gare de Loudéac abrite aujourd'hui le dépôt de l'association des Chemins de fer du Centre-Bretagne (CFCB), qui fait revivre la ligne Saint-Brieuc - Loudéac en organisant des circulations ferroviaires touristiques avec du matériel historique préservé et restauré (autorails).

- Site Aquarev et Camping.

- Maison du Bel-Orient.

- Maison du Général Gautier (1798), située 31, rue de Cadelac.

- Maisons de la rue Pontivy et la maison de 1782, située 33, rue Notre-Dame.

- L'ancienne auberge du Cheval Blanc (1640-1650), située place de l’Église. Cet édifice a servi de corps de garde sous la Révolution.

- Forêt de Loudéac, 2 500 hectares.

- Hôtel de ville, 1903.

- Hôpital (1775), ancien hospice érigé par François Le Baron, seigneur des Hayes.

- Ancien Tribunal d’instance, 1845.

- Trois croix du XXe siècle qui commémorent la bataille de 1591 (les partisans du roi de France contre les ligueurs)

- Château de la Ville-Audrain (XVIe siècle). Propriété de Tristan de Kerguezengor en 1480 et de Jacques de Kerguezengor en 1514.

- Manoir de Ténoquevel (XVIIe siècle)[56].

- Manoir du Plessis ou Plessis-Boudet (XVIIIe siècle). En 1370, le domaine du Plessis-Boudet, situé en bordure ouest de la forêt de Loudéac, appartient au vicomte Jean Ier de Rohan et dépend de la juridiction de La Chèze. 1861 par l'achat de six fermes proches du Plessis, puis cédé par héritage à la famille Renoux en 1957.

- Fermes de Launay-Grésillon, 1622, propriété de Jean du Pont en 1442 et de la famille Deserts en 1536, Saint-Maurice (1752), Saint-Hovec (1780), Launay-Grésillon (1751), la Ville-Hervé (1777), Guerrieux (1772).

- Fontaine Saint-Guillaume (XVIIIe et XIXe siècles).

- 9 moulins dont les moulins à eau : de Beauval, du Grésillon, Launay-Belgaut, de Bodin, de Trémuzon, de Launay-Cadelac, de la Ville-Audrain, de Nezy, Forge de Vaublanc.

Sites archéologiques

- Motte de Cojean.

- Enceinte fortifiée de Cadelac (camp romain).

- Camp de Calouët.

- Souterrain de la Ville-Bougault (âge de fer).

- Dépôts de haches à douille de l'âge du bronze (à la Bellière, à Saint-Bugan, au Clos-Roland et à Limpiguet).

Patrimoine religieux

- Église Saint-Nicolas, 1746.

- Chapelle Notre-Dame des Vertus, 1878.

- Chapelle de l’Hôpital, 1785.

- Chapelle Saint-Maurice, 1779, vitrail par Plénel d'après un dessin de Victor Boner (1871-1951).

- Chapelle Saint-Guillaume, 1722.

- Chapelle du Menec.

- Chapelle des Parpareux.

- Chapelle de Saint-Cado, 1930.

- Croix et Calvaires.

Personnalités liées à la commune

Trois résistants nés à Loudéac et membres du maquis Tito, Raymond Pedrono[57], Marcel Le Hellaye[58], Louis Winter[59], sont morts tous les trois en déportation[60].

- Éon de l'Étoile, né près de Loudéac au début du XIIe siècle, « Robin des bois ».

- Maurice Duault (1115-1191), devenu saint Maurice.

- Nicolas Hyacinthe Gautier (1774-1809), général sous Napoléon Ier, mort lors de la bataille de Wagram.

- Alexandre Glais-Bizoin (1800-1877), député de la circonscription de Loudéac en 1831.

- Théophile Bigrel (1802-1861), homme politique.

- Louis-Adolphe Robin-Morhéry (1805-1864), médecin, chansonnier, né à Loudéac.

- Joseph Guérard né à Loudéac (1846-1924), évêque de Coutances et Avranches.

- Victor Boner (1871-1951), peintre français, né et mort à Loudéac.

- André Oheix (1882-1915), historien , né à Loudéac[61].

- René Donnio (1889-1934), acteur français, né à Loudéac.

- Jeanne Malivel (1895-1926), artiste, fondatrice des Seiz Breur.

- Yann Sohier (1901-1935), fondateur d'Ar Falz et régionaliste breton, né à Loudéac.

- Marie-Madeleine Dienesch (1914-1998), chevalier de la Légion d'honneur, ambassadrice au Luxembourg, secrétaire d'État, député de Loudéac-Lamballe, conseillère régionale et conseillère générale.

- Marylise Lebranchu, ministre, députée de la quatrième circonscription du Finistère (née à Loudéac en 1947).

- Frank Darcel (né en 1958 à Loudéac), musicien pop et producteur français.

- Laurent Le Boulc'h (né le à Loudéac), archevêque de Lille.

- Jacqueline Chevé (1961-2010), femme politique française (conseillère municipale de Loudéac, conseillère régionale de Bretagne, 1re femme élue sénatrice des Côtes-d'Armor.

- Ludovic Bource (né en 1970), arrangeur et compositeur (il a vécu à Loudéac jusqu'à l'âge de 18 ans).

- Jacques Boireau (1946-2011), écrivain, vécut à Loudéac de 1973 à 1984.

- Fabrice Jeandesboz, coureur cycliste professionnel (né à Loudéac le ).

- Sylvain Guillemot, grand chef cuisinier français. Il dirige l'Auberge du Pont d'Acigné à Noyal-sur-Vilaine pour lequel il a deux étoiles au Guide Michelin en 2013.

- Pape Sy, joueur professionnel de basket ball ayant notamment évolué au sein de la franchise américaine NBA Atlanta Hawks.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blasonnement :

D'azur à trois fusées d'argent; au chef cousu de gueules chargé de trois macles d'or. |

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel de Loudéac

- « Dossier complet : Commune de Loudéac (22136) », Recensement général de la population de 2016, INSEE, (consulté le ).

- « Loudéac », Ma commune, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (consulté le ).

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[6].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[7].

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Louis Turmel, député-maire et conseiller général (1866-1919) fut impliqué en septembre 1917 dans une célèbre affaire d'espionnage.

- Pierre Étienne, maire de Loudéac (1967-1979), conseiller général (1959-1977), conseiller régional (1973-1976), a été à l'initiative de l'essor de l'agroalimentaire à Loudéac avec l'implantation d'Olida. Son buste se trouve à l'entrée du parc d'activités de la zone sud.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Loudéac », sur le site France, le trésor des régions (consulté le ).

- « Des schistes argileux gris-verdâtre ou gris-bleuâtre alternent indéfiniment avec des grès micacés et feldspathiques. Localement, la succession de lits schisteux et gréseux est si régulière que la pierre prend un aspect zébré… En règle générale, ces matériaux sont inaptes à livrer des pierres de taille (avec toutefois quelques exceptions comme à Bodion en Pluméliau,…) ou même de bons moellons (comme à l’église de Saint-Gérand) ; ils fournissent essentiellement des moellons assez médiocres, souvent plats, dont le façonnement difficile est souligné quelquefois par les innombrables marques des outils employés aux tentatives d’équarrissage. Dans le bâti, lesdites roches se font remarquer par leur hétérométrie généralisée, leur appareillage irrégulier et fréquemment leur usure prononcée, allant jusqu’à une érosion en creux ou, tout au moins, un net émoussé ». Cf Louis Chauris, « Impacts de l'environnement géologique sur les constructions dans la région de Pontivy au cours de l'histoire », Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne, t. 88, , p. 6-7.

- Yann Brekilien (dir.), La Bretagne, Éditions d'Organisation, , p. 35-39.

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le ).

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le ).

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Fiche du Poste 22136001 » [PDF], sur donneespubliques.meteofrance.fr, (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Loudéac », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Données statistiques sur les communes de Métropole; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, (consulté le ).

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France. 2. Formations non-romanes..., Volume 2, Droz, p. 1045.

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieu en France, Librairie Guénégaud, Paris, 1989 (ISBN 2-85023-076-6), p. 408b, article Lohéac.

- Ernest Nègre, op. cit.

- Joseph Loth, Les mots latins dans les langues brittoniques, Emile Bouillon, (lire en ligne), p. 25.

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, op. cit.

- Hervé Abalain, Noms de lieux bretons, Editions Jean-Paul Gisserot, (lire en ligne), p. 82.

- Xavier Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise, éditions Errance 2003, p. 209.

- Pierre-Roland Giot, « Informations archéologiques, circonscription de Rennes », Gallia préhistoire, vol. 3, , p. 157-158 (lire en ligne) |

- Pierre-Roland Giot, « Informations archéologiques, circonscription de Rennes », Gallia préhistoire, vol. 8, , p. 33 (lire en ligne).

- Pierre-Roland Giot, « Informations archéologiques, circonscription de Rennes », Gallia préhistoire, vol. 10, no 2, , p. 333 (lire en ligne).

- http://fr.topic-topos.com/les-trois-croix-loudeac

- http://www.infobretagne.com/seigneurie-coetquen-guerche-ganterie.htm

- Jules Janin, La Bretagne, histoire, paysages, monuments, éditeur Bourdin, 1862, 630 pages, p. 576

- Écrit en 1876 le romancier Paul Féval dans son roman Châteaupauvre - Voyage de découvertes dans les Côtes-du-Nord.

- "Lettre du préfet des Côtes-du-Nord au ministre de l'intérieur, dossier du sous-préfet Henri Deron", Archives nationales F1/bl/327

- « MémorialGenWeb Relevé », sur www.memorialgenweb.org (consulté le ).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- sabelle Sigoura et Léa Coupau, « À Loudéac, Bruno Le Bescaut arrive en tête avec 62,20 % des voix : Bruno Le Bescaut sort pour la seconde fois vainqueur des élections municipales de Loudéac (Côtes-d’Armor). Avec 62,20 % des suffrages, il devance son adversaire avec 25 % des voix. Retour sur cette soirée hors du commun », Ouest-France, (lire en ligne, consulté le ).

- S. Salliou, « Loudéac (22): Christophe Le Ho, premier adjoint du maire sortant, en tête : Christophe Le Ho (divers droite), actuel premier adjoint du maire sortant Gérard Huet est arrivé en tête avec 36,32 % des suffrages exprimés, lors du premier tour des élections municipales ce dimanche 19 juin. », France 3 Bretagne, (lire en ligne).

- « Municipales à Loudéac [VIDEO]. Le maire hué lors de la soirée électorale : Dimanche soir, lors du premier tour des élections municipales partielles à Loudéac, le maire sortant Gérard Huet a fait son show. Il n'a cessé d'affirmer son soutien à son poulain et a provoqué ses adversaires. », Ouest-France, (lire en ligne).

- « Élections municipales. Loudéac bascule à gauche à 11 voix près : Le second tour des élections municipales partielles à Loudéac, se déroulait ce dimanche 26 juin. À l'issue d'une triangulaire, la liste de gauche portée par Bruno Le Bescaut est sortie en tête à 11 voix près », Ouest France, (lire en ligne).

- « Les maires de Loudéac », sur http://www.francegenweb.org (consulté le ).

- « Louis, Marie Turmel (1866 - 1919) », sur Sycomore, base de données des députés de l'Assemblée nationale.

- « Henri Le Vezouët », sur Sycomore, base de données des députés de l'Assemblée nationale.

- « La vie bien remplie de « trois Étienne » dans un livre : Victor, Pierre et son fils ont marqué, à leur manière, le nom de la famille Étienne dans la vie de Loudéac au XXe siècle », Ouest-France, (lire en ligne, consulté le ).

- « Didier Chouat, ancien député PS et ancien maire de Loudéac, s'est éteint ce jeudi à l'âge de 69 ans », Ouest France, édition Côtes-d'Armor, (lire en ligne).

- « Attaque sur un blog. Le maire de Loudéac riposte », Le Télégramme de Brest, (lire en ligne).

- « Municipales à Loudéac. Gérard Huet réélu maire sans surprise », Ouest-France, édition de Loudéac, (lire en ligne).

- Mélanie Bécognée, « Bruno Le Bescaut élu maire de Loudéac : Totalement inconnu il y a encore six semaines, le candidat divers gauche a arraché la mairie de Loudéac à la droite, », Ouest-France, édition de Loudéac, (lire en ligne).

- Élie Julien, « Loudéac. Bruno Le Bescaut élu nouveau maire « dans la sérénité » : La tête de liste de la gauche, Bruno Le Bescaut, qui a remporté les élections de Loudéac à 11 voix près, succède à Gérard Huet, 15 ans après. Une prise de fonction solennelle devant amis et proches », Ouest France, édition de Loudéac, (lire en ligne).

- « Loudéac a décroché sa quatrième fleur ! », sur www.ouest-france.fr, .

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Site du lycée

- Thierry Le Corre, « Méthanisation. Loudéac au top en Bretagne ! », sur letelegramme.fr, (consulté le ).

- Patrimoine de Loudéac patrimoine.bzh.

- Raymond Pedrono, né le à Loudéac, jardinier, déporté à Dachau, puis à Buchenwald, mort à Ohrdruf le .

- Marcel Le Hellaye, né le à Loudéac, employé de commerce, décédé en 1944 à Dachau

- Louis Winter, né le à Loudéac, mécanicien, déporté à Dachau où il décède le .

- http://cerp22.free.fr/Lieuxdememoire22/Loudeac/Loudeac%20Monument%20Resistance%20et%20Guerre/2.html

- Michel Debary, « André Oheix, érudit et historien de la Bretagne », Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne, no 80, , p. 451-458 (lire en ligne).