Merdrignac

Merdrignac [mɛʁdʁiɲak] est une commune française située dans le département des Côtes-d'Armor en région Bretagne.

| Merdrignac | |||||

Le manoir du Vieux Bourg. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bretagne | ||||

| Département | Côtes-d'Armor | ||||

| Arrondissement | Saint-Brieuc | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Loudéac Communauté - Bretagne Centre | ||||

| Maire Mandat |

Éric Robin 2020-2026 |

||||

| Code postal | 22230 | ||||

| Code commune | 22147 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Merdrignacien, Merdrignacienne | ||||

| Population municipale |

2 954 hab. (2020 |

||||

| Densité | 52 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 11′ 36″ nord, 2° 24′ 47″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 77 m Max. 196 m |

||||

| Superficie | 57,12 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Broons | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Côtes-d'Armor

Géolocalisation sur la carte : Bretagne

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | Site de la mairie | ||||

La commune est labellisée Village étape depuis 2017.

Héraldique

|

Blasonnement :

D'or au lion couronné de gueules. |

Géographie

Situation

En plein cœur de l'Argoat, Merdrignac est située dans le canton de Broons et dépend de l'arrondissement de Saint-Brieuc depuis le [1]. Elle fait partie de Loudéac Communauté − Bretagne Centre et se trouve à environ 60 km de Rennes et 450 km de Paris.

Par ailleurs, Merdrignac se trouve à proximité de deux axes routiers majeurs :

- La RN 164, future artère autoroutière du Centre Bretagne (axe Montauban-de-Bretagne, Loudéac, Carhaix, Châteaulin), qui traverse la communauté de communes.

- La RN 12, qui relie Rennes à Brest, en passant par Saint-Brieuc. Pour rejoindre l'échangeur, situé à Montauban-de-Bretagne, il faut compter 20 minutes, sur un trajet à 75 % en 2x2 voies.

Merdrignac est située au cœur du plateau de Rohan (appellation discutable car la topographie est marquée par des collines désordonnées où ne se discerne aucune direction nette, et non par une surface plane), topographie en pente vers le sud[2]. Ce plateau de Rohan qui s'étend de la baie de Douarnenez à la Sarthe est « un massif plutôt anticlinal, formé par des rides parallèles orientées à 70°, obliques par conséquent aux systèmes précédents et ondulant la masse si uniforme par les caractères lithologiques des phyllades de Saint-Lô, altérés, argileux, imperméables[3] ».

Merdrignac appartient à une unité paysagère appelée plateau de Pontivy-Loudéac, plus précisément le plateau de l'Yvel qui montre des étendues cultivées (cultures céréalières et fourragères) associées à peu de bocage, à l'état résiduel, avec une végétation s'exprimant le plus souvent sous forme de forêts, boisements ou bosquets[4]. La « plaine » de Pontivy est en effet constituée de paysages monotones qui portent, selon le géographe Pierre-Yves Le Rhun[5], la marque d'une spéculation prédominante qui a éliminé la polyculture vivrière et l'élevage au profit d'une « étendue céréalière qui rappelle maintenant la Beauce, à moins que ce ne soit le Middle-West[6] ».

Au Nord, la forêt de la Hardouinais est un massif boisé continu avec des lisières nettes, situé sur une zone plutôt plane où alternent les parcelles d'essences feuillues et de conifères. À l'ouest, les contreforts du Mené se caractérisent par une topographie vallonnée avec des lignes de crêtes rapprochées et parallèles, d'orientation Nord-Ouest / Sud Est (fonds de vallon entre 140 et 160 m d'altitude et lignes de crête culminant à plus de 200 m). À l'est, une topographie plus plane avec une densité de bosquets et de haies moins importante, marque la plaine agricole semi-ouverte, ponctuée de hameaux et de bâtiments d'élevage[7].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[8]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[9].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[12] complétée par des études régionales[13] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. La station météorologique de Météo-France installée sur la commune et mise en service en 1998 permet de connaître l'évolution des indicateurs météorologiques[14]. Le tableau détaillé pour la période 1981-2010 est présenté ci-après.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 2,7 | 3 | 4 | 5,5 | 8,6 | 11,2 | 12,6 | 12,5 | 10,4 | 8,4 | 5,1 | 2,7 | 7,2 |

| Température moyenne (°C) | 5,6 | 6,2 | 8,1 | 10,2 | 13,5 | 16,6 | 17,9 | 17,8 | 15,7 | 12,4 | 8,4 | 5,5 | 11,5 |

| Température maximale moyenne (°C) | 8,6 | 9,5 | 12,1 | 15 | 18,4 | 22 | 23,3 | 23,1 | 21,1 | 16,5 | 11,8 | 8,4 | 15,8 |

| Record de froid (°C) date du record |

−8,3 12.01.10 |

−7,6 11.02.12 |

−7 01.03.05 |

−2,6 11.04.03 |

−0,8 01.05.16 |

3 11.06.11 |

4,9 10.07.04 |

5,5 21.08.14 |

1,7 26.09.10 |

−1,9 29.10.03 |

−6,5 22.11.1998 |

−7,8 29.12.05 |

−8,3 2010 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

17,7 27.01.03 |

22 27.02.19 |

23,5 30.03.21 |

27,2 20.04.18 |

30,5 26.05.17 |

34,4 22.06.03 |

36,4 23.07.19 |

39,2 05.08.03 |

31,7 04.09.13 |

29 02.10.11 |

20,3 01.11.15 |

16,2 19.12.15 |

39,2 2003 |

| Précipitations (mm) | 97 | 73,9 | 80,9 | 64,9 | 68 | 40 | 73,5 | 56,8 | 60,2 | 104,6 | 105 | 106,7 | 931,5 |

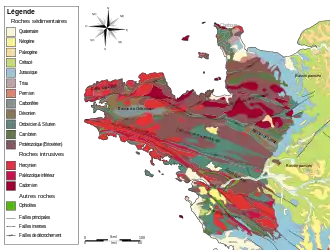

Cadre géologique

Merdrignac est situé dans le domaine centre armoricain, unité géologique du Massif armoricain qui est le résultat de trois chaînes de montagnes successives. Le site géologique du Merdrignac se situe plus précisément dans un vaste bassin sédimentaire au relief peu marqué et aux sols pauvres. Dans ce bassin briovérien, les sédiments (formations indifférenciées constituées d'une alternance silto-gréseuse) issus de l'érosion du segment occidental la chaîne cadomienne se sont accumulés sur plus de 15 000 m d'épaisseur et se sont métamorphisés (schistes briovériens souvent altérés en argiles grises ou noires). Merdrignac est à l'est du massif de Plémet-Ménéac, pluton granitique qui s'est inséré dans le plateau schisteux en y développant à son contact des auréoles de métamorphisme de contact (micaschistes à andalousite, cornéennes)[15]. Des placages de limons éoliens couvrent régulièrement tous les interfluves et une bonne partie des versants[16].

Urbanisme

Typologie

Merdrignac est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4] - [17] - [18] - [19]. Elle appartient à l'unité urbaine de Merdrignac, une unité urbaine monocommunale[20] de 2 930 habitants en 2017, constituant une ville isolée[21] - [22]. La commune est en outre hors attraction des villes[23] - [24].

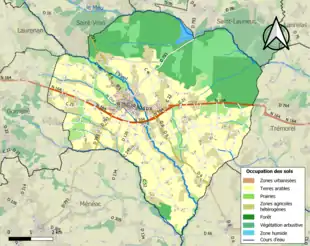

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (66,9 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (67,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (42,9 %), forêts (21,6 %), zones agricoles hétérogènes (15,1 %), prairies (8,9 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (7,9 %), zones urbanisées (3,2 %), eaux continentales[Note 5] (0,5 %)[25].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[26].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Medrinniaco en 1118, Medrenniaco en 1164[27], Medrignac et Merdrignac au XIIe siècle, Medreniac et Meidrignac en 1201, Medregnac en 1220, Merdregniac en 1229, Medreignac en 1245, Medregniac et Merdreigniac en 1251, Merdrignac en 1255, Medregniac en 1269, Medregnac vers 1330, Medrignac en 1479 et en 1490[28].

Dans ce toponyme, -ac représente le suffixe vieux-celtique -ako-s passé sous la forme ac- en gallo-romain et correspondant exact du breton -ec (écrit -eg dans les noms de lieu en breton moderne)[28]. Pour l'étymologie, le premier -r- fait difficulté, d'autant qu'il n'apparaît pas dans toutes les formes anciennes. On hésite donc entre une explication par le nom d'un fondateur gallo-romain *Maternu(s), plus précisément avec un diminutif *Materinius, ou bien un gallo-roman *martiriacum désignant un établissement doté d'un cimetière paroissial. Le groupe -tr- a résisté, peut-être sous l'effet du breton. (Il a paru raisonnable d'écrire en breton moderne Medrenieg.)

Histoire

Préhistoire

Des traces d'habitats, datant successivement du néolithique, de l'âge du bronze ainsi que de l'époque gauloise, ont été mises au jour en 2019[29] sur le territoire de la commune.

Origine

Merdrignac est une ancienne paroisse primitive gallo-romaine qui englobait jadis outre le territoire actuel de Merdrignac, ceux de d'Illifaut et de Trémorel

La famille de Merdrignac existe aux XIe et XIIe siècles. Son nom s'écrit, en latin, de Merdrinniaco en 1118, de Merdrenniaco en 1164 (Mor., Pr. I, 539, 654). La seigneurie de Merdrignac est pourvue d'une mesure propre dès 1255. La paroisse appartient, sous l'Ancien Régime, au diocèse de Saint-Malo. L'ancienne paroisse de Merdrignac avait pour subdélégation Montauban et pour ressort Ploërmel. Sa cure était à l'alternative. Merdrignac élit sa première municipalité au début de 1790.

Moyen Âge

En 1351, le seigneur de Merdrignac, Jean de Beaumanoir, fut le principal héros du combat des Trente livré entre Josselin et Ploërmel. En 1426, Merdrignac comptait cent soixante familles, dont quinze familles nobles. En 1626, Merdrignac fut très éprouvé par une épidémie de peste (277 morts, soit un dixième de la population environ). En 1633, une nouvelle épidémie fit 222 morts. Il y eut de nouvelles épidémies en 1639, 1651 et 1661. En 1630, Merdrignac comptait près de 3 000 habitants. En 1770, elle en comptait 2 500. En 1790, elle en comptait 1 900. Dès le début du XVIIe siècle, il y avait à Merdrignac un médecin résident, ce qui était alors très rare en Bretagne intérieure.

Époque moderne

Au début du XVIIe siècle, le seigneur de Merdrignac était Philippe-Emmanuel de Gondi (1581-1662), comte de Joigny, général des galères, grand figure de la Réforme catholique qui confia à son confesseur, Monsieur Vincent, le soin d'évangéliser ses terres. Monsieur Vincent vint à St Méen-le-Grand. On ne sait s'il est venu prêcher à Merdrignac. Plus tard, la seigneurie passa au Derval puis, par mariage, aux Saint-Pern. Au XVIIIe siècle, Merdrignac était un bourg de près de trois mille habitants (sept cent cinquante foyers environ) enrichi par le commerce des toiles de chanvre et par ses foires. Il y avait à Merdrignac un marché important le mercredi ; des foires se tenaient notamment à la Saint-Thomas, à la Saint-Pierre et à la Toussaint. On y trouvait des draperies, des toiles, des cuirs, des bestiaux, de la laine, du beurre, de la morue et du blé. Dans cette partie de la Bretagne, les paysans étaient presque tous propriétaires de quelques arpents, habituellement quatre ou cinq hectares. La terre était peu fertile. En 1739, Merdrignac acquitta 2429 livres de capitation. Le registre recense 661 cotes. La moyenne des contributions s'établit à 3 livres 10 sols. 29 contribuables acquittent plus de 10 livres. 54 entre 7 et 10 livres, 96 entre 5 et 7 livres, 176 entre 3 et 5 livres. On recense 48 domestiques. 6 familles en ont deux ; 36 familles en ont un. En tout 6,3 % des ménages emploient un domestique. En 1741, Merdrignac paya 2493 livres de capitation. En cette circonstance, le rédacteur note l'impossibilité d'établir avec précision les revenus de chacun, les uns parlant d'une manière, les autres de l'autre, ce qui fait que Merdrignac est moins imposé que les paroisses voisines : "Les habitants de Merdrignac qui sont imposés dix livres et au-dessus ont plus de deux cents livres de rentes ou quelque commerce, il y a plusieurs habitants de quatre cents livres de rentes, il y a aussi plusieurs pauvres qui n'ont pas été employés à présent".

La paroisse reçut en 1707 la visite de Louis-Marie Grignion de Montfort qui prêcha une mission. Elle eut pour curé l'abbé de Chateaubriand, oncle de l'écrivain François-René de Chateaubriand, qui était réputé pour sa générosité et sa sainteté : "Au lieu de quêter les bénéfices que son nom lui aurait pu procurer et avec lesquels il aurait soutenu ses frères, il ne sollicita rien par fierté et par insouciance. Il s'ensevelit dans une cure de campagne et fut successivement recteur de Saint-Launeuc et de Merdrignac. il avait la passion de la poésie ; j'ai vu bon nombre de ses vers. Le caractère joyeux de cette espèce de noble Rabelais, le culte que ce prêtre chrétien avait voué aux Muses dans un presbytère excitaient la curiosité. il donnait tout ce qu'il avait et mourut insolvable" (Mémoires d'Outre-tombe, t. 1 p. 48) Le témoignage du chanoine Souchet est tout aussi louangeur : « On voit encore au presbytère de Merdrignac un beau cadran en ardoise qui est l’ouvrage de ses mains qui en y traçant un grand nombre d’indications astronomiques ont montré qu’il avait étudié avec succès l’uranographie. Mais ce qui le rend plus recommandable, c’est la rigidité de ses mœurs, sa régularité, son zèle, sa piété. Dès qu’il apprenait qu’une division était survenue entre ses paroissiens, il intervenait aussitôt et sa charité empêchait tous les procès […] Les ouvriers qui creusèrent sous l’église, sous la république, pour faire du salpêtre, trouvèrent, sans aucune altération, le corps du vénéré recteur enterré depuis bien des années et qu’ils s’empressèrent de recouvrir de terre » (Chronique religieuse de Merdrignac).

Révolution française

Lors de la convocation des États généraux, Merdrignac subit l’influence de Rennes. Les bourgeois de la petite ville influencèrent le cahier de doléances, y portant certaines revendications des sociétés de pensée. Des formulations identiques relevées dans les cahiers de Merdrignac et de St Véran montrent que ces deux paroisses ont, pour une part, recopié un modèle. À ces revendications se trouvèrent mêlées des préoccupations rurales. Le ton reste très modéré. Après avoir adressé leurs « remerciements au souverain bienfaisant dont les vues vraiment paternelles nous permettent de faire parvenir jusqu’à lui le détail des maux sous le poids desquels nous gémissons depuis si longtemps », à « un roy qui ne veut régner que pour le bonheur de ses peuples », ils réclamaient, à l’article premier, le doublement de la représentation du Tiers-Etat, et le vote par tête, aux États généraux comme aux États provinciaux ; que la population des campagnes y soient représentées à proportion de son importance1 ; que les États généraux « ayent lieu au moins tous les six ans » ; ils demandaient que les ministres rendent des comptes au public tous les ans, et soient poursuivis en cas de malversation (XII) ; ils réclamaient l’égalité devant l’impôt (V), ainsi que l’égal accès aux charges civiles et militaires (II). Ils demandaient que les pensions soient réduites aux deux-tiers (IV). Ils demandaient que la justice soit simplifiée, uniquement rendue au nom du Roi, qu’un tribunal fût établi à Merdrignac dont l’appel serait porté, selon la gravité de l’affaire, devant le Parlement ou devant le présidial, de sorte à réduire le nombre de degrés de juridictions (VIII). Ils demandaient que les « enrôlements forcés » soient supprimés (VII). Ils réclamaient que les évêques, les abbés et les recteurs résident effectivement dans leurs diocèses, abbayes et paroisses, et ne puissent s’en éloigner plus de quinze jours d’affilée ; que les revenus des titulaires de bénéfices ecclésiastiques soient réduits au profit de l’État (XI). Ils demandaient l’abolition des garennes « fléaux si terribles à l’agriculture » (VI), que chacun ait le droit de chasser sur ses terres (XIII), ainsi que le droit de racheter les rentes seigneuriales dont la perception était regardée comme « avilissante » (IX).

Cependant, il est curieux de remarquer que l’assemblée paroissiale, très restreinte, désigna pour la représenter à Ploërmel un contrôleur des actes et un avocat. Aucun laboureur ne fut élu.

La Constitution civile du clergé. et le serment des prêtres suscita dans toute la contrée de vives réactions d’hostilité. Les prêtres de la contrée refusèrent presque tous de prêter serment à la Constitution civile du Clergé. Le , le recteur de Merdrignac, l’abbé Pierre Morin, et ses vicaires, refusèrent de prêter serment à une constitution « contraire à la Religion catholique apostolique et Romaine et à la discipline de l’Eglise »1. Dans l’actuel canton de Merdrignac, seuls les recteurs d’Illifaut et de Saint-Launeuc prêtèrent serment, ce dernier, l’abbé Coudé, ne tardant pas d’ailleurs à le rétracter2. Si certains prêtres insermentés durent s’exiler à Jersey, beaucoup demeurèrent au pays. Ces prêtres jouèrent un rôle essentiel au cours des troubles. Bravant la persécution, ils continuèrent à célébrer la messe, à confesser, à baptiser, à marier les fidèles, à porter les saintes huiles aux agonisants, prêchant toujours le pardon des offenses et la réconciliation. Grâce à leur courage, à leur sacrifice, les populations purent nourrir leurs âmes des sacrements de l’Eglise

1 Gérard Huet, La tourmente révolutionnaire, pp. 98-99.

2 Les réfractaires s’y comptaient quatorze sur seize.

Des manifestations eurent lieu dans ces deux paroisses à partir de l’été 1791. Lorsque le prieur de Bon Repos, l’abbé Huet, fut élu curé de Merdrignac une délégation de douze notables, conduite par le maire, Mathurin Gaborel, tenta de le convaincre de ne pas accepter cette nomination. Il en fut si inquiet qu’il réclama du district une escorte pour prendre possession de la cure. Le , une protestation écrite formulée contre l’installation du prêtre jureur à Merdrignac entraîna l’incarcération d’une soixantaine de signataires. Les prévenus furent traités avec dureté mais firent front avec dignité, comme en témoignent les procès-verbaux conservés. Aux questions posées, ils apportèrent des réponses brèves, avec le souci de ne compromettre personne. Quand on leur demanda s’ils avaient entendu le sieur Morin prêcher contre la Constitution, ils répondirent que non. Comme on demandait à François Belot, du Presbytère, s’il assistait à la messe de la paroisse (célébrée par le prêtre constitutionnel), il répondit qu’il assistait à la messe dans d’autres chapelles, « parce que [ses] affaires les appellent ailleurs ». Quand on lui demanda s’il croyait que « la messe célébrée par le curé et le vicaire actuel de Merdrignac était aussi bonne et efficace que celle du sieur Morin, ex-curé », il répondit qu’il « n’est pas assez savant pour décider de cette question-là ». On lui rétorqua « qu’il n’est pas nécessaire d’être savant pour croire ce que l’on croit ». Et la réponse de fuser : « La croyance est pour moi et je n’en dois compte à personne ». De son côté, François Belot, de Trégat, affirma que « selon le bruit public », la messe et les sacrements des nouveaux pasteurs « ne valent rien ». La population presque unanime boudait le juroux. Seuls quelques patriotes fréquentaient sa messe, quelques dizaines tout au plus1.

1 Lorsque le directoire du département condamna le les habitants de Merdrignac à supporter les frais de l’expédition militaire, il en exempta nommément soixante-huit patriotes. Or Merdrignac comptait environ sept cents chefs de famille.

De grands rassemblements religieux avaient lieu dans la campagne, en particulier à la croix de la Petite Chapelle. Dans la Chronique de Merdrignac, le chanoine Souchet raconte : « Tandis que l’église de l’intrus à Merdrignac était déserte, la foule accourrait à la croix de la Petite Chapelle. Le terrain vague autour ne suffisait pas à l’assistance qui refluait dans les champs voisins. On récitait des chapelets en commun, presque sans interruption ; puis, à la fin, on faisait une procession autour de la croix. En passant derrière, on baisait la pierre dans laquelle elle était plantée. Chacun suivait sa dévotion. Une diseuse de chapelet commençait quand bon lui semblait. Les voisins répondaient. Avant qu’elle eût fini, une autre voix s’élevait plus loin. Il avait un continuel mouvement d’arrivées et de départs. Les chemins étaient pleins de monde. À mesure que la persécution devenait plus acharnée, la ferveur grandissait. Les pèlerinages du dimanche ne suffisaient plus. Tous les soirs, en toute saison, après souper, dans les villages on se donnait le signal avec ces cornes de bœuf dont se servent les ménagères pour appeler les ouvriers des champs à dîner. La bruyante musique ne cessait qu’en arrivant au rendez-vous. Là, on se mettait en prière, on récitait le chapelet et si le temps était favorable, on écoutait une lecture pieuse que faisait un écolier dont la Révolution avait entravé les études » (cité dans l’Histoire populaire de la Chouannerie, p. 220). Les messes étaient célébrées par le vicaire insermenté de la paroisse, l’abbé Thomas. Il vivait au milieu de ses ouailles, sous un déguisement, tantôt habillé en maçon, tantôt en bourgeois. Les précautions nécessaires à l’action clandestine furent prises rapidement : « Jamais deux dimanches consécutifs la messe n’était dite au même endroit. Ainsi elle se dit successivement aux Rues d’en bas, maison de Carmonet, au eau-commun, maison des Potier, au pont-Hervard, maison des Thébault, au Breil, maison Gaborel, à la Hamonie, maison Léjard, à la Bochériais, d’en bas, maison de Catherine Bouaisic, à la Bréhaudière, maison des Jamet, au Perron, maison des Thébault ; à Retren, maison d’en haut des Josse, à la Ville-es-Bagot, maison des Gaborel ; au grand Fro, maison des Souchet ; au Petit-Fro d’en bas, maison des Gatard ; au château de la Vallée, es-Fouées, maison des Crétaux, à Trégat, métairie des Hue. On choisissait de préférence les lieux les moins abordables ». L’âme de cette résistance était Marguerite Alis qui fut « l’apôtre de Merdrignac » : « Elle travailla tant pour la foi qu’elle attira à elle toute la paroisse, sauf quelques maisons de la ville où il y avait de chauds partisans de la révolution… Partout où est l’abbé Thomas, elle pourvoit à ses besoins sans sortir de chez elle et le fait avertir quand il y a des malades en danger » (Chronique religieuse de Merdrignac).

Le , lors des élections municipales, la prétention des patriotes de Merdrignac de réserver le droit de vote aux seuls citoyens actifs inscrits sur le rôle de la garde nationale et ayant effectué des dons patriotiques suscita des troubles graves au cours desquelles la cocarde et les couleurs de la Révolution furent insultées. Une municipalité contre-révolutionnaire furent élus, avec pour maire le frère de l’un des vicaires réfractaires, Jean Gaborel1.

1 Gérard Huet, La tourmente révolutionnaire, p. 127.

Au printemps 1793, la conscription provoqua des troubles à Merdrignac. Les insoumis furent nombreux.

La municipalité de Merdrignac était, depuis plusieurs mois, régulièrement dénoncée au district par les membres de la société populaire fondée le par Huet, le curé jureur, lequel écrivait à l’époque: « Nous avons cru (…) que l’établissement d’une société populaire dans la petite ville de Merdrignac pourrait du moins y maintenir les droits constitutionnels (…) Nous nous en sommes efficacement occupés quoique nous ne soyons pas un très grand nombre » (AD 22 101 L 4). La municipalité fut suspendue le afin « d’étouffer les germes de l’insurrection qui se fomente dans cette paroisse ». Huet avait alors quitté Merdrignac pour se réfugier à Broons, où ruminant son échec, il usa de ses pouvoirs de président du directoire pour persécuter ses anciens paroissiens. Merdrignac fut ainsi occupé pendant plusieurs mois par un fort contingent de cavalerie qui logea dans l’église et chez l’habitant, dans le bourg et dans les villages les moins éloignés de celui-ci. L’église de Merdrignac fut alors complètement ravagée. Sur l’ordre de la nouvelle municipalité, cloches, calices, chasubles, chapes et chandeliers furent, au printemps 1794, saisis et livrés au district. Les boiseries et le plancher furent brûlés. Le sol fut creusé pour en extraire du salpêtre. Pis encore, les tombes qui s’y trouvaient furent violés. La croix du cimetière, « le plus beau monument du pays », en dentelle de granit, fut détruite. Les bourgeois jacobins qui dominaient la société populaire et le conseil municipal faisaient régner la terreur. Ils se présentaient comme des « amis infatigables de la liberté et de l’égalité, placés au milieu de l’aristocratie la plus dégradante, environnés de toutes parts de citoyens fanatisés par des prêtres rebelles […]. Ils firent dresser un autel de la patrie ; ils imposèrent aux hommes de monter la garde à tour de rôle auprès de l’arbre de la liberté qu’ils avaient planté à l’automne 1792, arbre qui n’en fut pas moins arraché à deux reprises.

La chouannerie commença au printemps 1794. Elle est née du refus des jeunes hommes de sacrifier à la réquisition militaire. Elle fut aussi une réaction de défense de la population contre la terreur qui pesait sur tout le pays. Son succès fut rapide. Les habitants de Ménéac étaient alors réputés tous royalistes, « à quatre exceptions près ». La population soutenait la Chouannerie : « Les gens qui font profession de chouannage sont en plus grand nombre dans les cantons de Bignan et La Trinité ». Le , cent cinquante chouans étaient signalés aux environs de Grénédan. Le suivant, la terreur s’emparait des Bleus : « nous sommes environnés d’une horde scélérate de brigands dont on ne connaît pas précisément le nombre mais que l’on porte à mille cinq cents au moins ». Un camp chouan fut signalé à Illifaut entre le 10 et le ; ils s’y seraient trouvés entre quatre cents et cinq cents hommes. Le , quatre cents chouans occupèrent Merdrignac. Des renforts furent envoyés le jour même à la municipalité de Merdrignac par le district de Broons : quatre cents hommes arrivèrent de Loudéac le .

Les chouans étaient alors commandés par le comte de Boulainvilliers. Soupçonné de connivences avec l’ennemi, Boulainvilliers fut, sur l’ordre de Pierre Guillemot, arrêté le au manoir de Kernicol, chez l’une de ses amies, conduit dans le village voisin de Kerhenvy pour y être fusillé. Son corps n’a jamais été retrouvé.

Au cours de l’hiver 1794-1795, à Merdrignac, « le parti des Chouans était devenu le plus fort, il y avait ordinairement moins à craindre, parce qu’il n’y avait plus de garnison à Merdrignac et que les plus chauds révolutionnaires tremblaient à leur tour » (Chronique de Merdrignac). Le , la municipalité de Merdrignac se plaignait encore que : « Les Chouans sont venus deux fois chez nous ». Commandés par Pierre Robinot de Saint-Régeant, les chouans prirent à nouveau Merdrignac le et le , s’emparant des fusils et des munitions. Dans la nuit du 3 au , six patriotes, membres de la municipalité et de la société républicaine, furent assassinés. Les autres membres du conseil municipal s’enfuirent1. Les Bleus étaient paniqués : « Les bons habitants sont terrorisés, les mauvais sont fanatisés au point que l’on aura bien de la peine à acquérir les connaissances nécessaires pour la punition des plus coupables. Ce pays-ci est un pays tout à fait perdu » (). Ils demandèrent l’établissement d’un casernement permanent de cent hommes, soldats que l’on logerait chez l’habitant afin de mieux le surveiller. Il y avait certes dans la région quelques paroisses révolutionnaires comme Paimpont, Saint-Malon, Plélan et Muel. Toutes les autres étaient contre-révolutionnaires. Le marquis du Plessis de Grénédan commandait à Illifaut. Le chevalier de Troussier commandait dans la forêt de La Nouée les Chouans de Ménéac. De Langourla à La Trinité-Porhoët, en passant par Goméné et Trémorel, le chevalier de Tressan, La Cour, Le Voyer, Pichot et Campion étaient, sous les ordres de Saint-Régeant, les principaux officiers de la chouannerie2.

Au moment du débarquement de Quiberon, il y eut, semble-t-il, une véritable levée en masse. Le , Saint-Régeant, chef des chouans de Ménéac et Merdrignac, rejoignit Tinténiac à La Trinité-Porhoët, l’aidant à repousser une attaque du général Champeaux. Le lendemain, il participa au combat de Coëtlogon dans la nuit du 17 au . Le , une expédition des Chouans fut organisée pour recevoir des armes à Rhuys: Partis quatre mille de St Méen-le-Grand, ils étaient huit mille à Ménéac. Les dossiers de demande de pensions déposés sous la Restauration évoquent la présence des chouans de Merdrignac à plusieurs batailles : Coëtlogon et Quintin (), Le Frêne de Néant (), Auray, Ploumaugast, et Locminé, le , où Saint-Régeant, à la tête de huit cents hommes affronta mille cinq cents Bleus, avant d’être secouru par Guillemot, bataille qui aurait fait deux cents morts côté Blanc et deux cent cinquante côté Bleu.

1 Quelque temps plus tard, fut porté à la mairie Jean Potier, un catholique dont la famille protégeait les prêtres insermentés.

2 Pascal Rouxin, Le Méné à travers la Révolution, p. 372.

Le , l’administration estimait que Merdrignac était « composé presque en totalité de royalistes bien connus, protecteurs du parti chouan ». Pourtant, à cette époque, des négociations étaient menées afin de pacifier les provinces de l’Ouest. L’Anjou et le Maine avaient déjà déposé les armes. La Bretagne ne tarda pas à imiter leur exemple. Le , une soixantaine de Chouans rentrèrent à Merdrignac après avoir fait leur soumission à Josselin. Cependant, la chouannerie reprit bientôt. Après le coup d’Etat de Fructidor, de nouvelles persécutions accablèrent les prêtres réfractaires. Le mécontentement ne cessait de croître dans les campagnes. Les mesures de proscription prises par les Jacobins contre les chouans et leurs familles, les arrestations, réquisitions et confiscations de biens dressèrent à nouveau la population contre la République. Saint-Régeant s’empara de Merdrignac le . Les Chouans affirmaient alors qu’ils ne rendraient les armes qu’une fois le Roi revenu et l’Ancien Régime entièrement rétabli.

Le concordat et le retour de la paix furent accueillis avec enthousiasme. « Il y eut à Merdrignac une joie excessive. Tout le monde, même les révolutionnaires, se plaignaient de la révolution. On respira. Ce n’étaient que festins, réjouissances, amusements de toute sorte. Il n’y avait plus d’ennemis. On alla peut-être trop loin. On se livra au jeu et bien des gens se ruinèrent » (t. II, p. 434). Lorsque le nouvel évêque de St Brieuc, Mgr Caffarelli, vint, en , conférer le sacrement de confirmation, la population se pressa chaleureusement à sa rencontre. Cependant, Merdrignac était complètement ruiné, à l’instar de son église, jadis si belle, désormais complètement dépouillée, dont la tour et les murs menaçaient ruine. Il fallut plusieurs décennies à la petite ville pour se relever des ravages de la Révolution.

Le XIXe siècle

Au début du XIXe siècle, la commune s'étendait sur 5 748 ha. Il y avait 2 097 ha de terres labourables (36 %), 357 ha de prés, 1 611 ha de bois, 1 344 ha de landes (23 %) et 52 ha d'étangs.

Le XXe siècle

Lors de la querelle des inventaires, une manifestation d'opposants réunit plus de cinq cents personnes.

Les guerres du XXe siècle

Le monument aux morts porte les noms de 173 soldats morts pour la Patrie[30] :

- 145 sont morts durant la Première Guerre mondiale ;

- 25 sont morts durant la Seconde Guerre mondiale ;

- 1 est mort durant la guerre d'Algérie ;

- 2 sont morts durant la guerre d'Indochine.

La Première guerre mondiale

Un soldat originaire de Merdrignac, Eugène Bouleau[31], du 128e régiment d'infanterie, fut fusillé pour l'exemple le à Vouillers (Marne)[32].

Politique et administration

Liste des maires

Démographie

Entre 1999 et 2010, la population de la ville de Merdrignac a augmenté de plus de 3 %.

L'Argoat est devenu attractif pour la population d'origine britannique (du moins avant le Brexit) : selon l'INSEE, en 2016, les cinq bassins de vie bretons où la part de la population de nationalité anglaise étaient les plus nombreux étaient dans l'ordre ceux de Callac (7,8 %), Huelgoat (6,8 %), Guémené-sur-Scorff (5,1 %), Rostrenen (4,7 %) et Merdrignac (3 %)[39], en partie à cause de la modicité des prix de l'immobilier en Bretagne intérieure.

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[40]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[41].

En 2020, la commune comptait 2 954 habitants[Note 6], en augmentation de 1,34 % par rapport à 2014 (Côtes-d'Armor : +1,05 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

La ville de Merdrignac fait partie des rares villes des Côtes-d'Armor à avoir plus d'emplois à proposer que d'actifs occupés sur sa commune (1 118 emplois – 1 116 actifs occupés).

Son économie se caractérise principalement par :

- le dynamisme de ses entreprises, avec notamment les parcs d'activités Racine 1 et 2 ;

- son statut de bassin de vie intermédiaire au niveau commercial, artisanal et des services. Le centre-ville de Merdrignac compte plus de 50 enseignes commerciales ;

- un environnement scolaire particulièrement riche (1 lycée professionnel et CFA, 2 collèges, 2 écoles primaires) qui concentre un nombre d'emplois important ;

- son marché du mercredi matin place du Centre.

Culture et Loisirs

- Un cinéma.

- Une médiathèque.

- Une école de musique.

- Une piscine.

- Un complexe sportif moderne (2003).

- Le val de Landrouët et son étang (village de gîtes, camping, base loisirs : aires de jeux, mini-golf, étangs pour la pêche, chemins de randonnées, terrain de volley, basket, tennis plein air et couvert).

Lieux et monuments

La Manoir du Vieux Bourg.

La Manoir du Vieux Bourg. Mairie.

Mairie. Église Saint-Pierre.

Église Saint-Pierre.

Quelques lieux et monuments historiques[44] :

- le manoir de La Peignie est construit sur les restes d’un ancien château du XIIIe siècle ;

- le château de Kernué (XXe siècle), œuvre de l'architecte rennais Poirier ;

- le manoir de la Vallée (1672), appartenant originellement aux Le Voyer ;

- la mairie (XIXe siècle), que l'on doit à l'architecte Labartette ;

- le lavoir de Cartady ;

- la chapelle Sainte-Brigitte (1872), dédiée à sainte Brigitte de Kildare.

Outre ces monuments, Merdrignac comporte :

- l'église paroissiale Saint-Pierre renfermant un chemin de croix de Xavier de Langlais ;

- deux écoles primaires ;

- deux collèges ;

- un lycée agricole ;

- un CFA ;

- une médiathèque ;

- un stade de sport ;

- une piscine ;

- deux étangs ;

- un camping et divers commerces.

Personnalités liées à la commune

- Louis Guillois, médecin, sénateur, député, conseiller général du Morbihan, maire de Ploërmel, est né à Merdrignac le .

- Jacqueline Chevé, sénatrice, conseillère régionale de Bretagne, conseillère municipale de Loudéac, est née à Merdrignac le .

- Joseph Stuart, chevalier de Saint-Louis, exilé à Merdrignac, y est mort le . Il avait émigré avec le dernier prétendant au trône d'Écosse, le prince Charles Édouard Stuart son cousin germain.

- Martial Ménard, lexicographe et éditeur breton.

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[10].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[11].

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Révoqué le 26 mars 1793 car "contre-révolutionnaire".

- Révoqué par le Régime de Vichy.

- Révoqué à la Libération.

Références

- Arrêté modificatif en date du 8 décembre 2016 du Préfet de la région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine portant modification des limites territoriales des arrondissements des Côtes-d’Armor

- Daniel Faucher, La France, géographie-tourisme, Librairie Larousse, , p. 140.

- Charles Barrois, « Des divisions géographiques de la Bretagne », Annales de géographie, t. 6, no 25, , p. 37 (lire en ligne).

- « L’ensemble de paysages du plateau de Pontivy-Loudéac. Un plateau ondulé voué aux grandes cultures », sur atlasdespaysages-morbihan.fr (consulté le ).

- Pierre-Yves Le Rhun, Géographie économique de la Bretagne, Ed. Breiz, 1973

- Maurice Le Lannou, La Bretagne et les Bretons, PUF, , p. 121.

- « Étude d'impact Liaisons de Merdrignac (La Croix du Taloir – Déviation de Merdrignac / Déviation de Merdrignac – Les Trois Moineaux) », sur bretagne.developpement-durable.gouv.fr, .

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Fiche du Poste 22147006 » [PDF], sur donneespubliques.meteofrance.fr, (consulté le )

- C. Lorenz, Géologie des pays européens: France, Belgique, Luxembourg, Dunod, , p. 135.

- [PDF] E. Thomas, A. Carn, avec la collaboration de J.-M. Rivière, Notice explicative de la feuille Saint-Méen-Le-Grand à 1/50 000, éditions du BRGM, 2008, p. 46

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Merdrignac », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Office Public de la Langue Bretonne, « Kerofis ».

- infobretagne.com, « Étymologie et Histoire de Motreff ».

- « Bretagne : 5000 ans d'occupations découvertes à Merdrignac », sur actu.fr,

- « MémorialGenWeb Relevé », sur www.memorialgenweb.org (consulté le ).

- Eugène Bouleau, né en 1890 à Merdrignac

- Anne Lessard, « 14-18. 51 fusillés bretons et toujours pas de réhabilitation », sur Le Telegramme, (consulté le ).

- « Merdrignac. Élection de la municipalité », Ouest-France, 5 novembre 1947

« A été élu : M. Lemasson, par 16 voix contre un bulletin nul et 4 bulletins blancs. » - « M. le docteur Moisan, vice-président du conseil général, est élu maire de Merdrignac », Ouest-France, 18 mai 1953

« Sur 21 votants, les élections ont donné les résultats suivants : Docteur Moisan, 19 voix, élu (blancs, 2). » - « Merdrignac. Mis en minorité, le maire démissionne », Le Télégramme, (lire en ligne).

- « Merdrignac. Régine Angée élue maire », Le Télégramme, (lire en ligne).

- « Merdrignac. Décès de la maire », Le Télégramme, (lire en ligne).

- « Merdrignac. E. Robin devient maire après le décès de R. Angée », Le Télégramme, (lire en ligne).

- Journal Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, n° du 24 janvier 2021, consultable https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/bretagne-angleterre-des-liens-plus-forts-que-le-brexit-24-01-2021-12692582.php

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Merdrignac sur Topic-Topos