Monts du Mené

Le Mené, Méné, Pays du Mené, landes du Méné ou encore monts du Mené (tautologie car Menez en breton signifie « mont » ou « montagne »), est une région du centre de la Bretagne (Argoat) au nord-est de Loudéac en Côtes-d'Armor, qui fait partie du Massif armoricain.

| Monts du Mené | |

| Localisation des monts du Mené dans le département des Côtes-d'Armor. | |

| Géographie | |

|---|---|

| Altitude | 339 m, Mont Bel-Air |

| Massif | Massif armoricain |

| Administration | |

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Côtes-d'Armor |

Géographie

Situation

Le Mené est situé en Argoat au cœur du plateau de Rohan (appellation discutable car la topographie est marquée par des collines désordonnées où ne se discerne aucune direction nette, et non par une surface plane), topographie en pente vers le sud[1]. Ce plateau de Rohan qui s'étend de la baie de Douarnenez à la Sarthe est « un massif plutôt anticlinal, formé par des rides parallèles orientées à 70° [...] et ondulant la masse si uniforme par les caractères lithologiques des phyllades de Saint-Lô, altérés, argileux, imperméables[2] ».

Topographie

Le Mené est un massif de hautes terres culminant à 339 mètres d'altitude au mont Bel-Air (commune de Trébry), ou « toit des Côtes-d'Armor », plus haut sommet du département. Une longue croupe aplanie de 20 km de long va de ce sommet vers l'est jusqu'à la Hutte à l'Anguille (située à la jonction de quatre anciennes communes : Saint-Gilles-du-Mené, Laurenan, Saint-Vran et Saint-Jacut-du-Mené), qui atteint 303 mètres d'altitude[3].

C'est un château d'eau naturel d'où divergent la Rance (qui prend sa source au village du Cas de la Plesse à 258 m d'altitude)[4], le Gouessant, le Meu, l'Yvel, le Ninian et le Lié.

À l'ouest de Merdrignac, les contreforts du Mené se caractérisent par une topographie vallonnée avec des lignes de crêtes rapprochées et parallèles, d'orientation nord-ouest / sud-est (fonds de vallon entre 140 et 160 m d'altitude et lignes de crête culminant à plus de 200 m)[5].

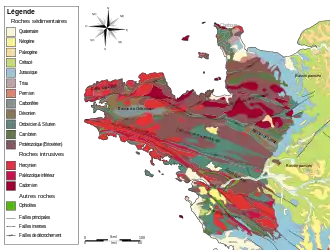

Cadre géologique

Le Pays du Mené est situé dans le domaine centre armoricain, unité géologique du Massif armoricain qui correspond à un vaste synclinorium s'allongeant sensiblement en direction W-E, depuis la presqu'île de Crozon jusqu'au bassin de Laval, et est principalement constitué de schistes briovériens. Ce domaine est marqué par la phase orogénique bretonne du cycle varisque, au début du Carbonifère inférieur, ou Tournaisien, il y a environ 360 Ma. La collision continentale au cours de l'orogenèse varisque proprement dite se traduit dans le Massif armoricain par un métamorphisme général de basse-moyenne pression, formant les schistes et micaschistes, par des phases de cisaillement et par une anatexie générant migmatites et granitoïdes. Elle se traduit ainsi par la mise en place de nombreux massifs intrusifs à travers les schistes cristallins, concomitamment aux cisaillements et à ce métamorphisme : massif granitique de Plœuc-Moncontour, massif monzogranitique de Plémet-Gomené, complexe plutonique de Plouguenast (magmatisme calédonien à l'origine des intrusions de diorite quartzique et de leucogranite plus ou moins orthogneissifiés, datés respectivement à 485 ± 10 Ma et 450 ± 10 Ma), des Landes du Mené (massifs de Saint-Jacut-du-Mené et Lanrelas, constitués de diorite quartzique et de leucogranite plus ou moins orthogneissifiés, d'âge calédonien, datés à environ 450 Ma). Leur mise en place est contrôlée par le cisaillement nord-armoricain[Note 1] de direction WNW-SSE dans cette région[6].

Mené est située dans un vaste bassin sédimentaire au relief peu marqué et aux sols pauvres. Dans ce bassin briovérien, les sédiments issus de l'érosion du segment occidental de la chaîne cadomienne se sont accumulés sur plus de 15 000 m d'épaisseur, se sont métamorphisés (d'où les micaschistes à muscovite et chlorite[7], les micaschistes à andalousite[8] et les cornéennes)[9] et sont recoupés par des roches intrusives sous forme de filons de quartz. Ils sont recouverts d'indurations silicifiées à l'origine d'une cuirasse constituant les hauteurs du Mené[10]. Le territoire ménéen correspond à l'un des plus vastes affleurements de schistes briovériens métamorphisés (anciennes carrières[11], bords de route, rivières escarpées) qui, comparés à ceux du bassin de Rennes, se caractérisent par une roche plus dure et moins décomposée, laquelle assure depuis longtemps un habitat rural traditionnel où prédomine les maisons de pierre sur celles de terre[12].

Climat

Comme le bassin de Rennes, le Pays du Mené constitue une sorte d'îlot relativement sec (moins de 700 mm de précipitations annuelles, moins de 150 jours de pluie par an)[12].

Flore

Les landes du Mené appartiennent à une unité paysagère appelée plateau de Pontivy-Loudéac qui montre des étendues cultivées (cultures céréalières et fourragères) associées à peu de bocage, à l'état résiduel, avec une végétation s'exprimant le plus souvent sous forme de forêts, boisements ou bosquets[13]. La « plaine » de Pontivy est en effet constituée de paysages monotones qui portent, selon le géographe Pierre-Yves Le Rhun[14], la marque d'une spéculation prédominante qui a éliminé la polyculture vivrière et l'élevage au profit d'une « étendue céréalière qui rappelle maintenant la Beauce, à moins que ce ne soit le Middle-West[15] ». Dans cette unité, se distinguent les landes du Mené dont les roches métamorphiques siliceuses donnent naissance à des sols arides et pauvres, ce qui explique la présence encore importante des zones boisées actuelles[16].

Histoire

Transformations agricoles et paysagères

À partir du milieu du XIXe siècle un intense défrichement fait disparaître presque complètement le paysage traditionnel des « landes du Mené », terre de vaine-pâture et, selon la légende, de korrigans[17].

Nourrices du Mené

De nombreuses jeunes mères de la région du Mené qui venaient de mettre au monde un enfant quittaient leur famille, y compris leur propre nouveau-né, pour quelques mois, se rendant en ville, souvent à Paris, pour s'y placer comme nourrices dans des familles bourgeoises. Le recteur de Hénon se demande « si l'éloignement prolongé de la mère de famille ne constitue pas un dommage que ne saurait compenser le salaire reçu » ; un autre témoin en 1912 évoque le « fléau des nourrices », la famille étant désorganisée par l'absence de la mère, et leur propre nourrisson, mal nourri, décédant fréquemment. La loi Roussel, votée en 1874[18], tenta de mettre fin à ces séparations prématurées en obligeant la nourrice à produire un certificat de sa commune de résidence indiquant que son dernier enfant était vivant et âgé d'au moins sept mois révolus, ou qu'il était allaité par une autre femme. Certains médecins servaient de véritables bureaux de placement pour les nourrices ; une agence, dénommée « À la bonne nourrice bretonne » avait pignon sur rue dans le bourg de Saint-Carreuc[19]. Cette tradition se ralentit au début du XXe siècle, mais perdura jusqu'à la Seconde Guerre mondiale : en 1943 on comptait encore une dizaine de nourrices originaires de Saint-Gouéno[20].

XXe siècle

Après 1900 les amendements permettent de remplacer la culture du seigle par celle du blé dans les bassins ; les sommets sont occupés majoritairement par des prairies, le Mené se consacrant principalement à l'élevage bovin. Le paysage traditionnel de bocage se transforme sous les effets du remembrement après la Seconde Guerre mondiale, à tel point que le bassin de Plouguenast a été surnommé « la Beauce mamelonnée ». Des massifs forestiers constitués de chênes, de hêtres, de pins et de sapins, subsistent, principalement sur les lignes de crête et les versants exposés au nord (forêts de Boquen, de la Hardouinais, de Lorge et de La Perche, de Loudéac)[17].

XXIe siècle

Le , les communes membres de la communauté de communes du Mené (Collinée, Le Gouray, Langourla, Plessala, Saint-Gilles-du-Mené, Saint-Gouéno, Saint-Jacut-du-Mené) ont fusionné pour former la commune nouvelle du Mené.

Économie

En dépit de son relief, de son altitude et de son enclavement, le Mené est parvenu à connaître un certain dynamisme économique, grâce principalement à l'implantation à Collinée des abattoirs Kermené, filiale des centres distributeurs E.Leclerc.

Notes et références

Notes

- Décrochement dextre qui peut être estimé à 3-4 km et qui s'étend depuis l'île de Molène, passe par le mont Bel-Air (point culminant des Côtes-d'Armor) et s'amortit dans le bassin de Laval. Ce linéament médio-armoricain se manifeste dans la région par une déformation qui affecte les granites essentiellement par cataclase se traduisant par une foliation redressée et allant jusqu'à la formation de mylonites.

Références

- Daniel Faucher, La France, géographie-tourisme, Librairie Larousse, , p. 140.

- Charles Barrois, « Des divisions géographiques de la Bretagne », Annales de géographie, t. 6, no 25, , p. 37 (lire en ligne).

- Marcel Gautier, « Le relief des Landes du Mené et de leurs bordures occidentale et méridionale », Norois, no 42, avril-juin 1964, pages 137-152 [lire en ligne]

- Cette source est alimentée, selon la légende collectée par Paul Sébillot, par les larmes versées par la sœur de Gargantua après son veuvage. Cf Paul Sébillot, Le Folklore de France. Les Eaux douces, Imago, , p. 121.

- « Étude d'impact Liaisons de Merdrignac (La Croix du Taloir – Déviation de Merdrignac / Déviation de Merdrignac – Les Trois Moineaux) », sur bretagne.developpement-durable.gouv.fr, .

- Bruno Cabanis, Découverte géologique de la Bretagne, Cid éditions, , p. 30-32.

- « Ce sont des formations altérées sur une très grande épaisseur, dont l'analyse pétrographique et structurale est rendue difficile par les conditions d'affleurement médiocres. Sur le terrain, ce sont des formations satinées à schistosité très nette, souvent microplissées, de direction statistique N 90° E. L'ensemble de la série montre de très nombreux quartz d'exsudation, souvent l'un des rares critères pour retrouver ces micaschistes en enclave dans les granitoïdes, dans un terrain aussi couvert. Pétrographiquement ce sont des formations peu métamorphiques, épizonales ». Cf Bernard Guérangé, Jean Chantraine, Paul Dadet et al, La carte géologique à 1/50 000 de Moncontour. Notice, éditeur BRGM, 1979, p.16

- Affleurement qui va de Ménéac à Gausson et qui couvre une large partie des landes du Mené.

- Affleurement sur le talus routier de la D792 (à condition d'enlever la terre et l'herbe) des cornéennes à 500 m après le rond-point à la sortie de Plémet, et des schistes satinés à 1 km, au niveau du village de Faheleau.

- Yann Bouëssel Du Bourg, La Bretagne, Éditions d'Organisation, , p. 23.

- Affleurements bien visibles au niveau de la carrière de Brocheboeuf à Trévé, des carrières de la Haute Ville de Rohan.

- André Meynier, Atlas et géographie de la Bretagne, Flammarion, , p. 146.

- « L’ensemble de paysages du plateau de Pontivy-Loudéac. Un plateau ondulé voué aux grandes cultures », sur atlasdespaysages-morbihan.fr (consulté le ).

- Pierre-Yves Le Rhun, Géographie économique de la Bretagne, Ed. Breiz, 1973

- Maurice Le Lannou, La Bretagne et les Bretons, PUF, , p. 121.

- [PDF] É. Thomas, B. Sevin, S. Lesimple, P. Le Berre, T. Fullgraf, L. Beuchet, A. Carn, Notice explicative de la feuille Loudéac à 1/50 000, éditions du BRGM, 2010, p. 99

- Jacques Garreau, Bernard Tanguy et Yves-Pascal Castel, Bretagne intérieure, éditions Privat, 1995 (ISBN 2-7089-9082-9).

- La loi de protection de l'enfance, dite « loi Roussel » est votée le .

- Le Mené au XIXe, ouvrage collectif édité par l'association de sauvegarde du patrimoine culturel du Mené.

- Marcel Le Moal, L'émigration bretonne, Coop Breizh, 2013.

Voir aussi

Bibliographie

- S. Martin, « Essai d'interprétation morphologique des monts du Mené et des régions avoisinantes », Bulletin de l'Association de Géographes Français, nos 206-207, , p. 37-43 (lire en ligne)