Gâvres

Gâvres [gavʁ] est une commune du département du Morbihan, dans la région Bretagne, en France.

| Gâvres | |

Presqu'île de Gâvres. | |

.svg.png.webp) Héraldique |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Morbihan |

| Arrondissement | Lorient |

| Intercommunalité | Lorient Agglomération |

| Maire Mandat |

Dominique Le Vouëdec 2020-2026 |

| Code postal | 56680 |

| Code commune | 56062 |

| Démographie | |

| Gentilé | Gâvrais, Gâvraise |

| Population municipale |

679 hab. (2020 |

| Densité | 361 hab./km2 |

| Population agglomération |

184 853 hab. |

| Géographie | |

| Coordonnées | 47° 41′ 23″ nord, 3° 21′ 15″ ouest |

| Altitude | Min. 0 m Max. 10 m |

| Superficie | 1,88 km2 |

| Type | Commune urbaine et littorale |

| Aire d'attraction | Lorient (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Pluvigner |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | site officiel |

Géographie

Situation

_-_Gavres.jpg.webp)

Gâvres est située sur une presqu'île face à Port-Louis, à l'entrée de la rade de Lorient et à l'est de l'île de Groix. Gâvres est limité côté nord par la Baie de Locmalo et la Petite mer de Gâvres.

Description

« Dans le village de Gâvres (...) les maisons sont basses et presque couchées contre terre pour mieux résister au vent »[1].

À l'origine, l'extrémité rocheuse était une île qui fut jointe au continent par un tombolo (cordon dunaire). Celui-ci est parallèle au continent et forme à marée haute la Petite mer de Gâvres, une lagune s'étendant sur 350 hectares, zone traditionnelle de pêche à pied de palourdes et coques. Ce plan d'eau est idéal pour la pratique de la planche à voile ou du kitesurf et de la pêche amateur en barque. Pour accéder à la presqu'île par la route, il est nécessaire de passer par Plouhinec. Marcel Brunet en fait la description suivante en 1912 :

« La presqu'île de Gâvres est séparée du continent par une petite mer intérieure, dite Mer de Gâvres. Le flot, à marée haute, y exerce une action dévastatrice, tandis qu'à marée basse presque toute la Mer de Gâvres est asséchée, montrant sur les côtes des dépôts sableux et en son milieu une vase brune, presque fluide. À marée haute, les vagues agissent comme des béliers sur tout son littoral. Les flots, depuis cinq ans, ont tellement défoncé la côte que celle-ci présente au Nord un faciès tout à fait caractéristique de falaises qui atteignent en certains endroits plus de 4 m de hauteur. (...) La [mer] de Gâvres est limitée au Sud par les dunes de la presqu'île de Gâvres, au Nord et à l'Est par le continent, à l'ouest par les rochers granulitiques de Port-Louis et de Gâvres. C'est entre ces deux saillies rocheuses que s'ouvre son chenal d'entrée. Les rochers, qui affleurent à marée basse sur une grande étendue, sont en partie recouverts par le flux. Ils forment de nombreux promontoires. (...) Au sud-ouest de la presqu'île [de Gâvres], dans les criques, vient se déposer un sable fin et blanc, qui s'étale en plages de 100 à 200 mètres de longueur[2]. »

Géologie

L'ex îlot de Gâvres est constitué de granite à mica blanc qui fait face à l'Océan au sud et au sud-ouest et qui constitue des falaises sur presque tout le pourtour ; ce granite est par endroits recouvert de limon, par exemple dans l'anse au sud de l'église ; à l'est de l'ancien îlot de Gâvres, l'estran est recouvert localement de limon noir et de tourbe[3].

Relief et conditions naturelles

La presqu'île de Gâvres, étirée nord-sud de Ban Gâvres au nord à la Pointe des Saisies au sud à une altitude maximale de 15 mètres. Son littoral est sableux dans sa partie nord, côté Baie de Locmalo, Anse du Goërem (au nord-ouest) et Anse des Joncs (au nord-est) ; sa partie sud présente par contre un estran rocheux découvrant assez largement à marée basse, de la Pointe de Saint-Gildas à la Pointe de Porh Guerh en passant par la Pointe de Porh Puns et la Pointe des Saisies, les basses falaises littorales étant recouvertes de dunes basses ne dépassant pas 7 mètres d'altitude.

Falaise et estran rocheux côté ouest de la Pointe des Saisies ayant conservé des traces de leur ancienne exploitation comme carrière.

Falaise et estran rocheux côté ouest de la Pointe des Saisies ayant conservé des traces de leur ancienne exploitation comme carrière. La pointe de Gâvres (Pointe des Saisies).

La pointe de Gâvres (Pointe des Saisies). Falaises basses et grottes côté est de la Pointe des Saisies.

Falaises basses et grottes côté est de la Pointe des Saisies. Porh Guerh et, à l'arrière-plan, le cordon littoral portant le massif dunaire de Gâvres-Quiberon.

Porh Guerh et, à l'arrière-plan, le cordon littoral portant le massif dunaire de Gâvres-Quiberon. La plage au nord de Porh Guerh.

La plage au nord de Porh Guerh.

Gâvres se trouve à l'extrémité nord du massif dunaire de Gâvres-Quiberon, plus grand cordon dunaire de Bretagne, qui s'étend de la pointe de Gâvres au fort de Penthièvre, dans la commune de Saint-Pierre-Quiberon, coupé seulement par la ria d'Étel[4]. Ce massif dunaire se serait formé il y a 2 500 ans environ et plus de 800 espèces végétales y sont inventoriées ; il comprend des zones humides d'origine naturelle comme l'étang du Cosquer à Erdeven ou Le Bego à Plouharnel, Gléric, Len Vraz, et d'autres d'origine anthropique comme les anciennes carrières de sable de Kerminihy et de Kervegant. Cet espace naturel est menacé par la surfréquentation touristique, l'existence de décharges sauvages et la prolifération d'espèces invasive, mais d'importantes mesures de protection ont été prises (création de cheminements piétonniers et cyclables, pose de ganivelles, etc.)[5].

Le massif dunaire est devenu le le 18e Grand site de France sous le nom de « Dunes sauvages de Gâvres à Quiberon »[6].

Le collectif "Le peuple des dunes" a été créé le à Gâvres afin de s'opposer aux projets d'extraction de granulat marin au large du Massif dunaire de Quiberon-Gâvres. Une manifestation a notamment été organisée le dimanche à Erdeven sur la plage de Kerhillio.

Urbanisme

Typologie

Gâvres est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [7] - [8] - [9].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Lorient, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 31 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[10] - [11].

La commune, bordée par l'océan Atlantique, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[12]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[13] - [14].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (54,4 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (39,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (54,4 %), zones urbanisées (31,2 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (12,1 %), zones humides côtières (2,2 %)[15].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[16].

Toponymie

En breton, le nom de la commune est Gavr.

Il a été attestée sous les formes le Gavffre au Xe siècle, Le Gauffre au XVe siècle, Kergasvre en 1540, L'isle de Gafvre en 1661, Gavre en 1693, Gavre au XVIIIe siècle, et Grave en 1815 [17] - [18].

Le toponyme provient du breton gavr [ˈɡawr] qui signifie chèvre[19]. L'île serait donc l'Ile aux Chèvres ou la Pointe de la Chèvre [20].

Gâvres s'écrivait le plus souvent "Gâvre" au XIXe siècle, mais l'écriture "Gâvres" a fini par s'imposer.

Les Gâvrais sont surnommés les Mangeurs d'oreilles : l'origine de ce surnom proviendrait d'un match de football qui, dans la décennie 1960, aurait mal tourné ; un footballeur gâvrais aurait croqué le lobe d'une oreille d'un adversaire en plein match[21] !

Histoire

Préhistoire

Le tumulus de Goëren a été découvert lors de travaux d'arasement de la dune en 1963[22]. Il est composé d'un dolmen recouvert d'un cairn. L'ensemble du monument mesure 27 mètres de long et de 16 à 18 mètres de large. Fouillé entre 1964 et 1967 sous la direction de Jean L'Helgoualc'h, il a été classé monument historique en 1965 ; l'État l'a acheté en 1970[23].

Tumulus de Goërem : vue d'ensemble depuis le sud-est.

Tumulus de Goërem : vue d'ensemble depuis le sud-est. Tumulus de Goërem : vue de l'entrée depuis le sud-ouest.

Tumulus de Goërem : vue de l'entrée depuis le sud-ouest. Tumulus de Goërem : vue du couloir d'entrée.

Tumulus de Goërem : vue du couloir d'entrée. Meule ovale et concave en granite datant du néolithique trouvée dans le dolmen de Goërem (Musée de Bretagne).

Meule ovale et concave en granite datant du néolithique trouvée dans le dolmen de Goërem (Musée de Bretagne).

Antiquité

Une voie romaine venant de Nantes et Vannes (Darterium) et se dirigeant sur Quimper (Civitas Aquilonia) en longeant d'assez près le littoral possédait un embranchement qui la quittait près du bourg de Landévant et se dirigeait sur Gâvres, en passant par Nostang et parvenait à Gâvres ou cinq découvertes de vases remplis de monnaies romaines (des monnaies datant de Galien, Salonine, Postume, Tetricus I, Tetricus II et Claude II) ont été faites successivement entre 1851 et 1865 ; trois autres ont lieu en 1902[24].

Moyen-Âge

Gâvres est un démembrement de la paroisse de l'Armorique primitive de Plouhinec et appartint par la suite à la paroisse de Riantec jusqu'en 1868.

Après les invasions normandes, un prieuré bénédictin, dont le siège se trouvait sur le territoire de Gâvres, dénommé alors "Loqueltas" ("lieu de saint Gildas"), possédait alors toutes les terres de Gâvres, Port-Louis, Locmiquélic, Riantec Plouhinec et une partie de Merlevenez que les ducs de Bretagne, notamment François II, leur avaient concédé et sur lesquelles ils disposaient des droits de haute, moyenne et basse justice ; ce prieuré disposait de deux moulins à vent, celui de Ban-Gâvres[Note 3] (situé sur les hauteurs du Lohic) et celui du Sales ; le prieuré était sous la juridiction de l'abbaye de Saint-Gildas de Rhuys[25].

La chapelle du prieuré, de style roman subsista jusqu'en 1896 ; la fontaine Saint-Gildas, voûtée en pierre et dans laquelle on descend par un escalier de 17 marches, existe encore de nos jours[26]. Le manoir du prieuré était situé nettement plus à l'est, entre les Bourgs de Riantec et de Plouhinec[27].

Gâvres décrit au XVIIe siècle

Dubuisson-Aubenay décrit ainsi Gâvres en 1636 : « La péninsule appelée Gâvres est séparée du bourg de Blavet par un bras de mer bien fort et courant de 100 pas de largeur. Là est le hameau, avec la chapelle de saint Gildas, siège d'un prieuré de 3 000 livres de rente, dépendant de l'abbaye de Saint-Gildas (...). Le manoir dudit prieuré est à une lieue de là plus loin que Riantec à une lieue et demie, tout au bout de ladite péninsule qui joint à la terre ferme par un isthme de 150 ou 200 pas de largeur (...). Au bout de l'isthme de Gâvres est un étang d'eau douce qui est assez étroit mais long d'une lieue et côtoyant la mer à 200 pas près. Ledit manoir est possédé par le sieur de Pontroger[28], gentilhomme normand d'auprès de Granville et neveu résignataire séculier du feu prieur religieux de Saint-Guédas de Rhuys »[29].

Le prieuré était alors en commende, le prieur prélevant la treizième gerbe. « Des marais à sel (...), au nombre de 38 œillets[Note 4], avec leurs vasières et appartenances, plus une pêcherie assez proche desdits marais » sont également cités[30].

Un grand isolement

« Dans le passé, les habitants de la presqu’île de Gâvres dans le Morbihan vivaient comme des îliens. L’extrémité de la presqu'île, où étaient implantées les habitations, était reliée au continent par un étroit cordon dunaire. Aucune route n’existait entre Gâvres et Plouhinec. La vie était organisée autour de trois villages, « Gavre, Ban-Gavre et Kersahu »[31].

« Les 7 km du cordon dunaire n'étaient quasiment jamais empruntés. Ce n'était pas facile d'avancer dans le sable, encore moins sur une telle distance »[32].

Outre les passages en bateau entre Gâvres et Port-Louis, deux gués permettaient la traversée de la Petite mer de Gâvres : l'un partait plus loin que Kersahu jusqu’à l'île de Kerner pour rejoindre Riantec et l’autre à la frontière de Gâvres et Plouhinec, au lieu dit Toull laka barzh, jusqu’au village de Kerfaute. Pour ce deuxième gué, il y avait du côté Gâvres un mât avec au sommet une barrique qui permettait de juger la hauteur de l'eau, d'où son nom "Gué de la barrique"[31]

L'histoire de Gâvres est liée au métier de la pêche côtière et de la pêche hauturière avec une prédilection pour la sardine, avant de devenir une place stratégique aux XVIIe et XVIIIe siècles, parallèlement au développement des ports de Lorient et de Port-Louis. Faute de port, les bateaux de pêche s'ancraient à l'entrée de la Petite mer de Gâvres[27].

La première navette maritime reliant Gâvres à Port-Louis fut mise en service le [33].

Importance de la presqu'île au XVIIIe siècle

Le fort de Porh-Puns est construit en 1695 ; il constitue une défense avancée de la rade de Port-Louis dans laquelle la Compagnie des Indes s'est installée en 1666. Il servit par la suite à protéger le port de guerre de Lorient, croisant ses feux avec le fort de Locqueltas (en Larmor-Plage), situé en face sur l'autre rive de la rade. En forme générale de fer à cheval, son accès terrestre était coupé à l'origine par un fossé équipé d'un pont-levis. L'ennemi (anglais le plus souvent à l'époque) venant le plus souvent de la mer, la plate-forme de tir se développe à l'ouest et au nord[34].

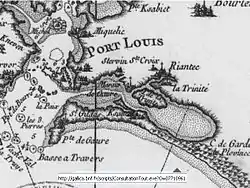

Carte de Gâvres vers 1700 1.

Carte de Gâvres vers 1700 1. Carte de Gâvres vers 1700 2.

Carte de Gâvres vers 1700 2. Carte de Gâvres vers 1750 1.

Carte de Gâvres vers 1750 1. Carte de Gâvres vers 1750 2.

Carte de Gâvres vers 1750 2. Le fort de Porh Puns.

Le fort de Porh Puns.

La « Commission de Gâvre »

Une batterie en terre défendant l'entrée de la presqu'île, la Redoute verte (ou Fort Vert) fut construite en 1745 ; elle fut revêtue de maçonnerie en 1829.

Le Ministre de la Marine Hyde de Neuville choisit en 1829 ce site de dunes de vaste étendue et quasi inhabité (à l'exception de marais salants qui avaient été crés par les moines du Prieuré de Gâvres et du hameau de Kersahu) qui avait l'avantage d'être à proximité de Lorient, pour y créer la « Commission chargée des expériences sur la plage de Gâvre », vite appelée plus brièvement « Commission de Gâvre » afin d'y mener une série d'essais concernant « l’étendue des portées, l’exactitude du tir, la vitesse initiale des projectiles pleins et creux et les effets qu’ils peuvent produire sur les murailles des bâtiments de guerre[35]. »

Les expériences menées par l'artillerie de Marine jusqu'en 1864 ont été compilées dans le « Traité de balistique expérimentale » (1884) de Félix Hélie. En 1873 un journaliste du Petit Journal, qui visite le champ de tir de Gâvres, écrit qu'il « est admirablement disposé, la surface est presque plane et il longe la mer »[36].

Gâvres au XIXe siècle avant la création de la commune

Une enquête publique concernant un éventuel rattachement de Gâvres à Port-Louis fut organisée en 1838 ; en effet pour se rendre à Riantec, dont Gâvres dépendait, par exemple pour les baptêmes, mariages et enterrements, les Gavrais devaient traverser le bras de mer les séparant de Port-Louis, puis parcourir les 3 km séparant cette localité de Riantec[33] ; mais ce projet n'aboutit pas, les Gâvrais restant très majoritairement favorables à leur maintien dans la paroisse de Riantec[37].

En juin 1850 des pêcheurs de Gâvres ramenèrent à la côte un baleineau pris dans leurs grapins, d'une longueur de plus de 15 mètres[38]. Vers la mi-décembre 1850 le sloop la Sophie, parti de Nantes à destination de Saint-Louis-du-Sénégal, qui avait voulu se mette à l'abri de la tempête entre Groix et le continent, se brisa en mille morceaux à la pointe de Gâvres ; l'équipage fut noyé à l'exception du subrécargue trouvé inanimé, mais que l'on parvint à sauver[39].

Les travaux de construction des deux cales ouest et est à Ban Gâvres commencent en 1859 et s'achèvent en 1870.

Les pêcheurs de Gâvres participaient tous les ans, le jour de la Saint-Jean (24 juin), comme ceux des ports voisins, à la Fête des Courreaux de Groix[40].

Le drame du

Le dimanche le bateau assurant le passage entre Port-Louis et Gâvres, parti de la cale de Pennarun-Locmalo avec de nombreux passagers, surchargé, chavira à la suite d'une fausse manœuvre du patron qui aurait viré de bord trop brutalement car il avait vu que son bateau risquait d'être drossé sur les roches de Belhor. « C'était un spectacle horrible qui s'offrait à ce moment ; la mer se couvrait de têtes humaines, très rapprochées les unes des autres en formant un véritable chapelet. Ils étaient comme compulsivement cramponnés les uns aux autres (...). Il y a eu dix personnes qui ont pu échapper à la mort. Quant aux victimes, on n'en connaît pas le nombre (...) parce que les passagers étaient pour la plupart des engagés à la pêche à la sardine, et qu'ils n'avaient pas leur famille à Gâvres, et que, par conséquent, ils n'ont pu encore être réclamés ; d'ailleurs, étrangers à la localité, leurs noms et leur nombre précis ne peuvent être fixés par ceux qui se sont sauvés. On estime cependant qu'il y a 20 à 25 morts »[42].

Gâvres au XIXe siècle après la création de la commune

Un décret du du ministre de l'intérieur érige en commune distincte « la presqu'île de Gavres et l'île de Ksalm », distraits de la commune de Riantec ; le chef-lieu de la nouvelle commune est fixé à Gâvres[43]. Gâvres est aussi érigé en paroisse le .

À peine Gâvres avait-il été érigé en commune indépendante qu'une polémique oppose des habitants de Riantec au maire de Gâvres à propos de la coupe du goémon de rive, le maire de la nouvelle commune ayant décidé par décret d'en réserver le droit aux seuls habitants de Gâvres sur son territoire communal. L'affaire alla jusqu'en Cour de cassation[44].

Une école publique mixte ouvre en 1871, tenue par la congrégation des Filles de Jésus ; une école des garçons, distincte, œuvre en 1873[37].

En 1884, la direction des Travaux Maritimes décide la construction de la « Route du Polygone », achevée en 1886, ce qui crée enfin un accès routier à Gâvres.

Le , un éboulement fit cinq victimes dans une carrière exploitée par le curé de Gâvres dans le but de construire la nouvelle église de la commune[45]. En mai 1888, des incidents opposèrent le curé qui avait invectivé en chaire une vieille femme qui avait oublié le sou nécessaire pour payer le droit d'occuper sa chaise dans l'église pendant la messe à des paroissiens lassés de ses méthodes autoritaires[46].

Benjamin Girard écrit en 1889 que « cette petite commune n'a d'autre importance que celle que lui donne sa proximité du beau et vaste champ de tir qui porte son nom et appartient à la marine. On y trouve quelques usines pour la préparation de la sardine. L'église de Gâvres est accolée à une ancienne chapelle romane, près de laquelle est une fontaine voûtée en pierre, qui a un escalier de dix-sept marches. La création d'un port à Gâvres a été approuvée en 1886 ; les travaux, on l'espère, commenceront dans un avenir prochain »[47].

En 1893, une nouvelle épidémie de choléra frappe 36 personnes à Gâvres, provoquant six décès, dont celui de l'ancien maire Jean-Louis Rinfrais.

Le , environ 1 500 pêcheurs, y compris 300 patrons de barques, de Port-Louis, Gâvres, Riantec, Plouhinec et Plœmeur, décidèrent de ne plus prendre la mer, protestant contre le prix auquel leurs sardines étaient achetés par les usiniers et les conditions générales de vente[48]. En 1897, une grève éclata parmi les pêcheurs de sardines : « ils refusent d'aller à la pêche si les usiniers ne consentent pas à payer au moins cinq francs le mille » écrit le journal La Croix du [49].

Une mairie-école est construite en 1898.

Dans la nuit du , un bateau de pêche, le Jeune-Alphonse, monté par 15 hommes de Gâvres, se perdit dans l'archipel des Glénan ; deux marins trouvèrent la mort dans ce naufrage[50].

La Belle Époque

En 1906, la revue catholique Le Correspondant déplore qu'à Gâvres, de même que dans les ports voisins, on ne voit que très peu d'hommes à la messe, mais que les femmes par contre y assistent nombreuses[51].

La construction du port

Le port, en projet depuis 1884, est enfin construit en 1908 et 1909.

La crise sardinière

La crise sardinière frappa durement les pêcheurs de Gâvres en 1908. Le journal L'Ouest-Éclair écrit dans un article intitulé "La détresse des pêcheurs sardiniers" : « À Gâvres, on peut voir tous les jours, à l'heure de la marée, des centaines de femmes et d'enfants descendre le long des rochers et des grèves qui entourent la presqu'île. La cueillette des coquillages, bigorneaux, palourdes, etc. commence : elle dure tout le temps de la marée. On fait deux parts de la pêche : l'une réservée à la nourriture de la famille, l'autre au mareyeur. Le gain que donne cette pêche à la famille n'est pas très abondant (...) »[52].

Dans le même article est décrit le rythme de vie habituel des pêcheurs de Gâvres : « Dans le cours de l'année, ces pêcheurs se livrent successivement à trois pêches différentes : en hiver "ils font" le mulet, au printemps le maquereau, et, en été la sardine. De ces trois pêches, celle de la sardine est la plus importante et la plus lucrative. Elle dure environ cinq longs mois, depuis juin jusqu'à fin octobre. Quand elle est abondante, pour quelques mois au moins, elle donne un peu d'aisance et de bien-être à nos populations du littoral. (...) Cependant, tout bien considéré, le rendement moyen des pêches à la sardine qui passent pour abondantes aux yeux des pêcheurs eux-mêmes, est relativement peu élevé : 250 ou 300 francs pour cinq mois de dur labeur ! (...) Mais hélas ! voilà de longues années que de pareils gains n'ont pas été réalisés par les pêcheurs de Gâvres pendant la pêche d'été. La sardine abandonne nos rivages, crie-t-on de tous côtés. (...) Les campagnes de pêche de 1904-1905-1906 ont été peu lucratives pour nos pêcheurs (...). Quant à la campagne de 1907, elle a été nulle comme rendement. (...). Tous les Gâvrais font en été la pêche de la sardine. La population tout entière de la presqu'île vit de cette industrie. (...) Autant dire que le marin-pêcheur [n'a plus] d'autre ressource que celle d'empêcher, par tous les moyens, sa nombreuse famille de toucher le dernier fonds de la misère et peut-être même de mourir de faim »[52].

Le recteur de Gâvres, Le Bars, incita les pêcheurs de sa paroisse à faire des jardins ouvriers, à la fois pour occuper leur temps à terre, lutter contre l'alcoolisme et procurer à leurs familles durement touchées par la crise sardinière quelque nourriture d'appoint. Il rédigea notamment un calendrier horticole en langue bretonne qui fut distribué aux pêcheurs de la région[53].

Lors de la tempête du , le bateau de pêche Colette sombra près de la Pointe de Gâvres ; le naufrage fit deux victimes. La même tempête jeta deux chaloupes de pêche, le Pelletan et l' Étoile-des-Mers, sur les rochers de Ban Gâvres[54]. Le le naufrage du bateau de pêche Marie-Louise, de Gâvres, provoqua la noyade du mousse ; le reste de l'équipage fut sauvé[55].

La Première Guerre mondiale

Si, jusqu'en 1915, le centre d'essais de l'artillerie de Marine de l'île Saint-Michel produit essentiellement des poudres et des obus (les premiers projectiles à fausse ogive tirées sur le front en 1915 étaient des obus dessinés et étudiés à Gâvres), les savants mobilisés y perfectionnent aussi les méthodes de calcul pour les trajectoires des tirs contre les objectifs aériens. L'équipement se modernise : en 1916, des nouveaux appareils pour la mesure du vent à toute altitude, des enregistreurs de température, de densité et d'humidité de l'air en 1918. Le Président de la République vient sur place le 3 septembre 1917 se rendre compte de l’évolution des tirs d’artillerie[56].

Le monument aux morts de Gâvres porte les noms de 40 soldats et marins morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale ; parmi eux cinq au moins sont morts sur le front belge, dont quatre (Émile Guillaume, Yves Le Guen, Lucien Padellec et Charles Quer) dès 1914 ; trois au moins sont morts dans les Balkans consécutivement à l'Expédition de Salonique (Louis Gallic, marsouin au 54e régiment d'infanterie coloniale, tué à l'ennemi le dans l'actuelle Macédoine du Nord ; Émile Corvec, marin mort des suites de ses blessures sur son bateau, le cuirassé Justice, à Athènes le et Benoît Mollo à Salonique le ) ; deux au moins sont des marins morts en mer (Nicolas Galiote, mort lors du naufrage du contre-torpilleur Dague victime d'une mine dérivante en Mer Adriatique le et Félix Thomas le à bord du trois-mâts Pierre-Antonine);la plupart des autres sont morts sur le sol français : Caporal Prado Louis du 6ème régiment du Génie tué au combat le 02 septembre 1916 à Longueval (Aisne), à l'exception d'Édouard Lescoët, marin à bord du croiseur cuirassé Jeanne-d'Arc, mort de maladie le à Sfax (Tunisie) ; deux (Joseph Duic et Georges Le Bihan) sont morts en 1919, donc après l'armistice[57].

Des prisonniers de guerre allemands furent internés à Gâvres pendant la Première Guerre mondiale[58].

L'Entre-deux-guerres

Le pardon de Gâvres, en l'honneur de saint Gildas, était organisé chaque année au mois de septembre[59].

Gâvres était un port de pêche petit mais actif : par exemple, le journal L'Ouest-Éclair du écrit que le 21 mai de cette année-là 8 bateaux sont sortis pêcher la sardine (12 bateaux le lendemain), ramenant de 400 à 500 sardines par bateau et 25 sortis pêcher le maquereau, en ramenant en moyenne de 300 à 400 par bateau[60].

En novembre 1919, la chaloupe de pêche Jeune-Cécile, de Gâvres, sombra, victime de la tempête, au large de Doëlan : son équipage parvint à regagner la côte[61]. Le l'épave d'une chaloupe de pêche de Doëlan, immatriculée 4 105 à Concarneau, chavirée sur tribord et le mât brisé, fut retrouvée sur la côte de Gâvres[62]. Le , le Surcouf fut jeté à la côte sur les rochers de Gâvres, mais put être renfloué[63]. Le , le remorqueur Larmor, de Lorient, s'échoua à la pointe des Saisies, mais il put être renfloué[64]. Le , la goélette à moteur Virgo-Fidelis, en plein brouillard, se jeta sur les rochers à proximité du sémaphore de Gâvres, subissant de graves avaries ; elle put toutefois être renflouée[65]. Le , le dundee à moteur Avenir du Marin, de Lorient, victime d'une forte houle (presque un raz-de-marée) se perdit sur les rochers de Gâvres avec ses sept hommes d'équipage[66]. Le , le guetteur du sémaphore de Gâvres découvrit en regardant vers l'est un navire immergé dont seul le mât, auquel un homme était agrippé, émergait : c'était le patron de l' Anse du Sach, un thonier d'Étel ; les cinq hommes de l'équipage furent victimes du naufrage[67].

En 1933 une "Commission de la Marine" du Sénat reconnaît qu'« une entrave absolue était apportée au développement normal des communes d'Étel, d'Erdeven, de Plouharnel et de Plouhinec, par les sujétions et les dangers résultant pour elles de la proximité du champ de tir de Gâvres ; que le dommage ainsi causé pouvait être assimilé à une éviction et qu'il devait donc faire l'objet d'une juste et préalable indemnité »[68].

La Seconde Guerre mondiale

Le la pinasse à moteur Roger, ancienne barque sardinière transformée pour pêcher au chalut, de Gâvres, sombra corps et biens aux abords des Cardinaux[Note 5] ; le naufrage, probablement dû à des faits de guerre, fit 6 victimes (dont Eugène et Marc Mollo ainsi qu'Émile Junier et Marc Breurec), toutes de Gâvres[69].

En raison des bombardements de la région lorientaise, la mairie de Gâvres fut repliée à Mériadec, près de Sainte-Anne d'Auray pendant une bonne partie de la guerre.

Le monument aux morts de Gâvres porte les noms de 15 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale ; parmi elles Charles Guillaume, second maître timonier, est mort lors du naufrage de son bateau des Forces navales françaises libres, le Chasseur 5 Carentan, pris dans une violente tempête, à une trentaine de kilomètres de l'Île de Portland, le ; Alexandre Le Corvel, résistant, est mort en déportation le alors qu'il était détenu au camp de concentration de Neuengamme[57].

Le carré militaire du cimetière de Gâvres abrite les tombes de cinq aviateurs dont quatre britanniques : deux (Herbert Smith et Norman Whittaker), péris en mer, leur avion Bristol Beaufort ayant été abattu le alors qu'il revenait d'une opération sur Saint-Nazaire, et trois (Evan Davies et William Hogg ), péris en mer, leur avion Avro Lancaster ayant été abattu lors d'une attaque sur la base sous-marine de Lorient ; et d'un aviateur polonais (Edward Korecki) qui était à bord d'un avion Vickers Wellington abattu le par la flak allemande lors d'une opération de largage de mines sur Lorient[70].

L'après Seconde Guerre mondiale

Monument aux morts : Jean Mentec, lieutenant au 3e régiment étranger de parachutistes, est mort pour la France le au Tonkin pendant la Guerre d'Indochine « des suites d'une maladie contractée en service »[57].

Le GERBAM

Le GERBAM (Groupe d'études et de recherche en balistique armes et munitions), un des Centres d'essais de la Direction des constructions navales de la DGA (Direction générale de l'Armement) implanté à Lorient, a été créé en 1972, succédant à la « Commission d'expérience de Gâvres » (Centre des études de balistique intérieure et extérieure de l'artillerie navale) qui était implantée localement depuis plus d'un siècle. Le GERBAM dispose d'un centre d'essais, dans le domaine de l'artillerie de marine et des blindages, constitué d'un polygone terrestre de 400 hectares en terrain militaire et 1 200 hectares en zone de servitude militaire, sur les dunes du littoral, entre Gâvres et l'entrée de la presqu'île de Quiberon, d'un polygone marin entre la presqu'île de Quiberon, Belle-Île-en-Mer et Groix permettant des tirs en mer jusqu'à 50 km de portée et d'un centre informatique. En 1992, l'effectif était de 180 personnes dont 34 cadres[71]. Le GERBAM a été intégré à l'ETBS (Établissement d'Expériences Techniques de Bourges) en 2003, devenu DGA Techniques terrestres en 2009.

L'après Seconde Guerre mondiale

Jean Mentec, lieutenant au 3e régiment étranger de parachutistes, est mort pour la France le au Tonkin pendant la Guerre d'Indochine « des suites d'une maladie contractée en service »[57].

Blasonnement

.svg.png.webp) |

Les armoiries de Gâvres se blasonnent ainsi : |

|---|

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1872. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[75]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[76].

En 2020, la commune comptait 679 habitants[Note 21], en diminution de 3,14 % par rapport à 2014 (Morbihan : +3,12 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Monuments

- Tumulus de Gâvres[79]. Ce tumulus, qui a servi d'aire de jeux à de nombreuses générations d'enfants gâvrais, est un dolmen à couloir sous tumulus classé monument historique en 1965. Il est aujourd'hui condamné, victime de dégradations.

- Église Saint-Gildas

- Chapelle

- Fort de Porh-Puns (inscrit monument historique en 2017)

- Nombreux blockhaus datant de la Seconde Guerre mondiale, avec les portes blindées, les emplacements de canons, de mortiers et de mitrailleuses. Ces blockhaus gardaient l'entrée de la rade de Lorient, qui était durant la Seconde Guerre mondiale une base importante pour les sous-marins de la Kriegsmarine.

- Brise-lame protégeant le port des marées et du vent.

- L'épave du SMS Thüringen, cuirassé allemand du début du XXe siècle qui a servi de cible pour le centre d'essai de l'artillerie de marine, reste visible au large de la plage.

Personnalités liées à la commune

- Jean Levasseur (1909-1947), officier de marine et compagnon de la Libération. Mort accidentellement au polygone de tir de Gâvres.

Environnement

La presqu'île de Gâvres est un espace littoral côtier fragile qui bénéficie du climat océanique et de la biodiversité marine, mais qui est particulièrement vulnérable aux aléas climatiques.

Un combat contre un projet d'extraction de sable marin au large de la commune a été initié par l'Association de sauvegarde du littoral de la presqu'île de Gâvres qui assure le pilotage du Collectif le peuple des dunes. Selon la presse, l'abandon début de ce projet rassure les élus et la population[80].

En 2012, les plages de Gâvres ont bénéficié d'un large programme de réensablement. Le sable a été prélevé dans la rade de Lorient puis redistribué sur les différentes plages à l'aide d'un navire spécialisé.

Risques naturels

Un cinquième du littoral breton est exposé au risque de submersion marine[81] et/ou de recul du trait de côte qui augmente avec l'élévation du niveau de la mer. Certains quartiers de Gâvres sont effectivement déjà situés sous le niveau des hautes-mer et la commune a subi des dégâts importants lors de la tempête de 2001 et plus encore lors de celles de 2008, mais ne subira aucun dégâts lors des tempêtes de 2014, grâce aux multiples travaux entreprit après la tempête de 2008. Ceci a justifié que Gâvres soit une commune test pour le Schéma départemental de prévention des risques littoraux mis en place par le conseil général du Morbihan[81] et ses partenaires.

L'élaboration d'un schéma de défense est en cours pour protéger la digue contre les assauts de la mer pendant les grandes tempêtes avec des forts coefficients de marée ou contre les surcotes liées à la combinaison de la marée haute, du vent venant de la mer et d'une forte dépression météorologique continentale. Des débats sont en cours sur l'opportunité et même les possibilités de lutter contre la mer, ou sur des solutions de recul et repli moins coûteuses et peut-être parfois plus durables (par exemple une dizaine de familles dont les habitations ont été détruites à Criel-sur-Mer ont été relogées). Un Atlas des risques littoraux (en cours) devrait aider les gens à mieux choisir les lieux d'habitation et urbanisation[81].

Lors de la tempête Johanna[82] (survenue dans la nuit du 10 au ), une partie de Gâvres a été inondée. À la suite de la tempête Xynthia, le niveau d'ensablement a profondément diminué, or c'est le sable qui protège de l'érosion marine en jouant un rôle d'amortisseur naturel, d'où la nécessité d'opérer des apports de sable (la dune le long de la Grande Plage a été surélevée d'1,60 mètre) [83]. L'accès terrestre à Gâvres est menacé par l'érosion du tombolo long de 6 kilomètres qui le permet. Sa protection va entraîner des dépenses importantes : une enveloppe de deux millions d'euros est déjà assurée en 2020, mais risque fort de ne pas suffire, selon le maire Dominique Le Vouëdec[84].

Si les prévisions sont exactes, le cordon ombilical que constitue la route du Polygone sera submergé à l'horizon 2100, peut-être avant, et Gâvres redeviendra une île[85].

Tourisme

- Gâvres possède de très belles plages, à la fois de sable et de roches. Les principales plages sont : la Grande Plage, la plage du Petit-Goërem et celle du Grand-Goërem.

- Deux campings sont disponibles.

- Plusieurs appartements à louer sont disponibles sur la presqu'île.

Voies de communication et transports

Voies routières

Le village étant une presqu'île, il n'y a qu'une seule route d'accès, passant par Plouhinec. Cette route d'accès traverse un terrain militaire, le Polygone de tir de Gâvres, un ancien centre d'essai militaire de la Délégation générale pour l'Armement (DGA) qui a désormais fermé ses portes.

Transports en commun

La commune de Gâvres est desservie par le réseau CTRL[86] :

| Ligne | B4 | Gâvres - Embarcadère ↔ Port-Louis - Locmalo (Bateau) |

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Ban signifie embouchure.

- Un œillet est un bassin de marais salant.

- Les Cardinaux sont à l'est de l'île d'Hœdic.

- Pierre Cadoret, né en 1815 à Riantec, décédé le à Gâvres.

- Jean-Baptiste Devèze, né le à Nantes. Son frère Jean-Marie Devèze (1838-1892) était fabricant de conserves alimentaires à Groix.

- Jean-Louis Rinfrais, né le à Plouhinec, décédé le à Gâvres.

- François Mollo, né le à Gâvres, alors commune de Riantec ; décédé le à Gâvres.

- Marc Le Guen, né le à Gâvres, alors commune de Riantec ; décédé le à Gâvres.

- Jean-François Paubèze, né en 1884, décédé le à Gâvres.

- Joseph Daniel, né le à Gâvres, décédé le à Gâvres.

- Alexis Dréan, né le à Gâvres, décédé le à Gâvres.

- Henri Padellec, né le à Gâvres, décédé le à Lorient.

- René Quer, né le à Gâvres, décédé le à Lorient.

- Georges Carton, né le à Gâvres.

- Né à Gâvres, décédé en 1997 en cours de mandat.

- Né à Paris, décédé en juillet 2015.

- Henri Quer, né le à Gâvres

- Dominique Le Vouëdec, né le à Hennebont.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 28 décembre 1935, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k660389r/f5.image.r=G%C3%A2vres?rk=1030048;0

- Marcel Brunet, "La baie de Gâvres et ses enveloppes : contribution à l'étude de l'évolution des côtes du littoral atlantique breton", 1912, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56518086/f15.image.r=G%C3%A2vres?rk=257512;0

- Suzanne Durand, Le tertiaire et le quaternaire des environs de Port-Louis (Morbihan), "Bulletin de la Société géologique et minéralogique de Bretagne", décembre 1956, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6570653j/f67.item.r=G%C3%A2vres

- Pierre-Yves Lautrou, Vincent Olivier, Jean-Michel Demetz, Stéphane Renault, « Le cordon dunaire de Gâvres », L'Express, 27 août 2008.

- Stéphane Brousse, "Batraciens et reptiles en Bretagne", Yoran Embaner, Fouesnant, 2014, (ISBN 978-2-916579-63-4).

- « Grand Site de France. Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon », sur gavres-quiberon.fr (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Lorient », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- (br) EOLAS, « KerOfis - Ofis Publik ar Brezhoneg », sur brezhoneg.bzh (consulté le ).

- Henri-François Buffet, La toponymie du canton de Port-Louis, Annales de Bretagne, Année 1952, Volume 59, Numéro 2, pp. 313-336.

- Jean-Yves Le Moing, Noms de lieux de Bretagne, Bonneton, , p. 154.

- Roger Brunet, Trésor du terroir. Les noms de lieux de la France: Les noms de lieu. (ISBN 2271092787).

- Cécile Le Strat, Les tribus bretonnes, journal Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, n° du 22 juillet 2020.

- « Tumulus du Goërem. La petite histoire »

, sur letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

, sur letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ). - « LA VISITE DU TUMULUS », sur Presqu'île de Gâvres - Commune - Morbihan (consulté le ).

- Société Polymathique du Morbihan n° de mai 1865 et de 1902 et https://www.gavres.fr/gavres-hier-et-aujourdhui/

- « Gâvres : Histoire, Patrimoine, Noblesse (commune du canton de Port-Louis) », sur infobretagne.com (consulté le ).

- « Gâvres, hier et aujourd’hui », sur Presqu'île de Gâvres - Commune - Morbihan (consulté le ).

- « Histoire de la Commune », sur caplorient.fr (consulté le ).

- Le sieur de Pontroger était baron de Saint-Pair, voir Le Pays de Granville, 1909, p.122 et suivantes.

- François-Nicolas Baudot Dubuisson-Aubenay, "Itinéraire de Bretagne", 1636, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k73687p/f111.item.r=Pontroger

- Aveu fait par dom Blaise Hurel le , cité par http://gavres.caplorient.fr/Histoire-de-la-Commune.9137.0.html et http://www.infobretagne.com/gavres.htm

- « Les passages à gué de la Petite Mer de Gâvres - www.histoire-genealogie.com », sur histoire-genealogie.com (consulté le ).

- Jean-George Driano, cité par https://www.ouest-france.fr/bretagne/gavres-56680/passeur-deau-dhier-ou-quand-gavres-etait-une-ile-4132604

- « Histoire des navettes de Gâvres dans le Morbihan - www.histoire-genealogie.com », sur histoire-genealogie.com (consulté le ).

- « Découvrez un point de vue incroyable sur l’océan, du fort de Porh Puns, à Gâvres », Ouest-France, (lire en ligne)

- Lettre-instruction au préfet maritime du 22 juin 1829, citée dans Marie-France Aubry, « L'Histoire du Polygone de Gavres » [PDF], sur association Gâvres, Arts et Traditions (consulté le ).

- Le Petit Journal, n° du 26 novembre 1873, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k592023j/f3.image.r=G%C3%A2vres?rk=1072966;4

- « Histoire de la Commune », sur caplorient.fr (consulté le ).

- Journal des débats politiques et littéraires, n° du 25 juin 1850, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4487776/f2.image.r=G%C3%A2vres?rk=236052;4

- Journal des débats politiques et littéraires, n° du 22 décembre 1850, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k448955c/f1.image.r=G%C3%A2vres?rk=2274689;2

- Le Monde illustré, n° du 12 juillet 1862, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6214407g/f7.image.r=Riantec?rk=2596579;2

- Journal des débats politiques et littéraires, n° du 11 mars 1866, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4560825/f3.image.r=G%C3%A2vres?rk=815454;4

- Journal Le Pays, n° du 8 juillet 1871, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4675304d/f3.image.r=G%C3%A2vres?rk=1952799;2

- "Bulletin officiel du Ministère de l'intérieur", 1867, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5775444q/f13.image.r=Port-Louis?rk=321890;0

- "Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle", 1886, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5850372t/f27.image.r=G%C3%A2vres?rk=429186;4

- Journal La Lanterne, n° du 1er juillet 1885, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75048152/f4.image.r=G%C3%A2vres?rk=1287560;0

- Journal La Lanterne, n° du 20 mai 1888, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75062324/f4.image.r=G%C3%A2vres?rk=42918;4

- Benjamin Girard, "La Bretagne maritime", 1889, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5744832r/f373.item.r=Benjamin%20Girard

- "Statistique des grèves et des recours à la conciliation et à l'arbitrage survenus pendant l'année 1897", 1897, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6426459k/f236.item.r=Riantec

- Journal La Croix, n° du 9 juin 1897, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k217342m/f4.image.r=G%C3%A2vres?rk=64378;0

- Journal La Croix, n° du 24 février 1899, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k218308s/f3.image.r=G%C3%A2vres?rk=557942;4

- Revue Le Correspondant, n° de janvier 1906, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k414798f/f625.image.r=Locmiqu%C3%A9lic?rk=21459;2

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 6 janvier 1908, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k641670q/f1.image.r=G%C3%A2vres?rk=493564;4

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 10 janvier 1908, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6416747/f1.image.r=G%C3%A2vres?rk=879832;4 et n° du 7 août 1907, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k641518c/f4.image.r=G%C3%A2vres?rk=2532201;2

- Journal La Croix, n° du 6 octobre 1909, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2574964/f6.image.r=G%C3%A2vres?rk=321890;0

- Journal La Croix, n° du 5 décembre 1912, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k258474z/f6.image.r=G%C3%A2vres?rk=1330478;4

- « Centre d'artillerie de Gâvres », sur Archives et patrimoine de la Ville de Lorient, ]

- Eric Blanchais, « MémorialGenWeb Relevé », sur memorialgenweb.org (consulté le ).

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 13 juin 1916, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6447505.r=G%C3%A2vres?rk=3476412;0

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 25 janvier 1919, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k582571t/f5.image.r=G%C3%A2vres?rk=1437775;2

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 24 mai 1920, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5830540/f4.image.r=G%C3%A2vres?rk=257512;0

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 24 novembre 1919, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k582873h/f2.image.r=G%C3%A2vres?rk=1523612;4

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 15 avril 1924, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k584476z/f7.image.r=G%C3%A2vres?rk=1330478;4

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 28 décembre 1924, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k647868p/f2.image.r=G%C3%A2vres?rk=3004306;4

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 14 avril 1928, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k612293v/f8.image.r=G%C3%A2vres?rk=1974258;4

- Journal La Croix, n° du 11 mars 1933, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k413619g/f5.image.r=G%C3%A2vres?rk=1673828;0

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 27 décembre 1935, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k626133t/f1.image.r=G%C3%A2vres?rk=214593;2

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 30 juin 1938, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k631099q/f2.image.r=G%C3%A2vres?rk=2274689;2

- France. Sénat (1875-1942)., « Impressions : projets, propositions, rapports... / Sénat », sur Gallica, (consulté le ).

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 11 septembre 1941, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k635502m/f1.image.r=G%C3%A2vres?rk=21459;2

- Eric Blanchais, « MémorialGenWeb Relevé », sur memorialgenweb.org (consulté le ).

- Ingénieur en chef des ETA Huet, Le GERBAM, "Cols bleus : hebdomadaire de la Marine française", n° du 29 février 1992, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97852281/f8.image.r=G%C3%A2vres?rk=901292;0

- « Les maires de Gâvres », sur caplorient.fr (consulté le ).

- https://www.ouest-france.fr/bretagne/gavres-56680/gilbert-goumendy-ancien-maire-de-gavres-est-decede-3576543

- « Gâvres. Conseil. Un 3e mandat pour le maire Dominique Le Vouëdec, élu à l’unanimité », sur Maville.com, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Tumulus de Gâvres

- Ouest-France, interview du maire de Gâvres, « Pour autant, poursuit l'élu, il ne faut pas oublier le rôle majeur joué par l'Association de sauvegarde du littoral de la presqu'île de Gâvres dans ce combat. Elle fut la première à se mobiliser contre. Elle a surtout fait preuve d'un sens politique aigu en ne restant pas à l'échelle de Gâvres et en s'ouvrant à d'autres associations de défenses du littoral pour créer Le Peuple des dunes » Ouest-France, lien du 22/07/2009, 2009/05/16

- La mer monte, la Bretagne va rétrécir

- « La tempête Johanna à Gâvres 10 mars ppt video online télécharger », sur slideplayer.fr (consulté le ).

- Jacques Chanteau, « La dune rehaussée à Gâvres [Vidéo] »

, sur letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

, sur letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ). - Jacques Chanteau, « Alerte sur les dunes bretonnes »

, sur letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

, sur letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ). - Sophie Prévost, « À Gâvres, les habitants veulent garder la tête hors de l’eau », Journal Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- le site de la CTRL

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site de la mairie de Gâvres

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :