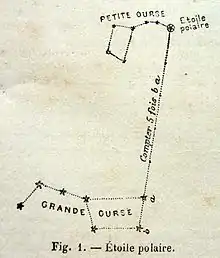

Étoile polaire

Une étoile polaire est, de façon générale en astronomie, une étoile visible à l’œil nu se trouvant approximativement dans l'alignement de l’axe de rotation d’une planète, en particulier la Terre.

Actuellement, l’étoile polaire dans l’hémisphère nord de la Terre est Alpha Ursae Minoris (α UMi)[1], l’étoile la plus brillante de la constellation de la Petite Ourse, appelée aussi pour cette raison l'Étoile polaire (avec une majuscule) en français ou Polaris en latin. Dans l'hémisphère sud, il est admis que Beta Hydri, de la constellation de l'Hydre mâle, représente un bien meilleur candidat, en raison de sa magnitude apparente plus facilement perceptible, que Sigma Octantis (σ Oct, Polaris Australis), pourtant plus proche de l'axe de rotation de la Terre mais plus difficile à repérer.

Description

Du fait de son alignement avec l’axe de rotation, une étoile polaire est perçue comme immobile par un observateur situé sur la planète, tandis que les autres étoiles visibles semblent décrire un mouvement circulaire autour de l’étoile polaire pendant la nuit.

Une étoile polaire est située près d’un des pôles célestes ; en navigation astronomique, sa position est un indicateur fiable de la direction d’un pôle géographique, et son altitude angulaire permet de déterminer la latitude[2].

Potentiellement, une planète possède deux étoiles polaires, une pour le pôle nord et l’autre pour le pôle sud, mais leur existence dépend de la configuration des étoiles : il peut ne pas y avoir d’étoile suffisamment visible à l’œil nu dans la direction d’un pôle.

Changement séculaire de l’étoile polaire

La direction de l’axe de rotation d’un objet céleste se modifie continuellement au cours du temps, sous l'événement principal du phénomène de précession des équinoxes. Par conséquent, l’étoile polaire correspondante est amenée à changer. À plus long terme, les étoiles elles-mêmes se déplacent les unes par rapport aux autres, et ce mouvement propre est une autre cause de modification de l’étoile polaire sur de nombreux cycles de précession.

Sur la Terre, l’axe de rotation varie sur une période d’environ 26 000 ans, passant près de différentes étoiles à différentes époques. Parmi les étoiles ayant été susceptibles de servir d’étoiles polaires à d’autres époques, on peut citer α Lyrae (Véga) (il y a environ 14 000 ans, mais de façon assez imparfaite, puisque jamais à moins de 5° du pôle nord céleste), Kochab, Pherkad, ι Cephei, κ Draconis, θ Bootis et α Draconis.

Le tableau suivant regroupe les différentes étoiles de magnitude apparente inférieure à 3,5 qui seront les plus proches du pôle nord céleste à un moment donné du cycle de précession. Il ne s’agit pas forcément des étoiles visibles à l’œil nu les plus proches, et les valeurs numériques données sont des approximations très larges.

| Étoile | Magnitude apparente | Période | Distance minimale | ||

|---|---|---|---|---|---|

| Début | Fin | Année | Angle (°) | ||

| Polaris | 2,0 | 450 | 3100 | 2100 | 0,4 |

| γ Cephei | 3,2 | 3100 | 5300 | 4200 | 0,3 |

| ι Cephei | 3,5 | 5300 | 7100 | 6400 | 0,4 |

| α Cephei | 2,4 | 7100 | 9300 | 7600 | 3,6 |

| η Cephei | 3,4 | 9300 | 9400 | 9300 | 9,6 |

| Deneb | 1,2 | 9400 | 11600 | 10900 | 3,5 |

| δ Cygni | 2,9 | 11600 | 13700 | 12500 | 0,6 |

| Véga | 0,03 | 13700 | 15700 | 14600 | 3,9 |

| π Herculis | 3,2 | 15700 | 16900 | 16400 | 6,8 |

| γ Draconis | 2,2 | 16900 | 17600 | 16900 | 7,6 |

| η Herculis | 3,5 | 17600 | 19200 | 18000 | 7,9 |

| ι Draconis | 3,3 | 19200 | 23000 | 21300 | 3,1 |

| Pherkad | 3,0 | 23000 | 23100 | 23100 | 9,0 |

| Kochab | 2,1 | 23100 | 26200 | 24700 | 3,7 |

Le tableau suivant fait la même chose pour le pôle sud céleste.

| Étoile | Magnitude apparente | Période | Distance minimale | ||

|---|---|---|---|---|---|

| Début | Fin | Année | Angle (°) | ||

| β Hydri | 2,8 | 1300 | 5100 | 4150 | 3,5 |

| γ Hydri | 3,2 | 5100 | 6300 | 5100 | 6,9 |

| α Hydri | 2,9 | 6300 | 7500 | 6500 | 8,5 |

| α Reticuli | 3,3 | 7500 | 8400 | 8400 | 9,4 |

| α Doradus | 3,3 | 8400 | 12100 | 10000 | 5,0 |

| β Columbae | 3,1 | 12100 | 13000 | 13000 | 9,8 |

| ν Puppis | 3,2 | 13000 | 15700 | 14700 | 0,2 |

| σ Puppis | 3,2 | 15700 | 17600 | 16600 | 1,1 |

| γ Velorum | 1,8 | 17600 | 19300 | 18500 | 1,1 |

| δ Velorum | 1,9 | 19300 | 19800 | 19300 | 4,4 |

| φ Velorum | 3,5 | 19800 | 20500 | 20500 | 1,5 |

| κ Velorum | 2,5 | 20500 | 21000 | 20800 | 0,1 |

| N Velorum | 3,2 | 21000 | 21500 | 21000 | 1,4 |

| ι Carinae | 2,2 | 21500 | 21800 | 21500 | 2,9 |

| q Carinae | 3,4 | 21800 | 22500 | 22400 | 2,1 |

| θ Carinae | 2,8 | 22500 | 23400 | 22800 | 0,6 |

| ω Carinae | 3,3 | 23400 | 27000 | 23900 | 2,4 |

Pôle nord

Actuellement, dans l’hémisphère nord, l’étoile polaire est α Ursae Minoris (α UMi, en abrégé), appelée par conséquent l'Étoile polaire (avec une majuscule) en français ou Polaris en latin.

α UMi est une étoile brillante (la 48e plus brillante étoile du ciel actuel), ce qui la rend parfaitement adaptée pour indiquer le pôle nord céleste. Sa position moyenne (en tenant compte de la précession et du mouvement propre) atteindra la déclinaison maximale de + 89° 32' 23" en , soit 1 657" ou 0,4603° du pôle nord céleste. Sa déclinaison apparente maximale (en tenant compte de la nutation de l’aberration) sera de + 89° 32' 50,62", soit 1 629" ou 0,4526° du pôle nord céleste, le [4].

Pôle sud

Actuellement, σ Octantis (σ Oct, Polaris Australis) est l’étoile la plus proche du pôle sud céleste qu’il soit possible de voir à l’œil nu.

Avec une magnitude apparente de + 5,42, σ Oct est trop peu lumineuse pour être vraiment utile. La constellation de la Croix du Sud fonctionne de façon plus appropriée, en pointant dans la direction approximative du pôle sud.

Actuellement, l’étoile la plus proche du pôle sud céleste qui soit suffisamment brillante est β Hydri, qui en est distante de 13° et dont la magnitude apparente atteint 2,80.

Autres corps célestes

Sur d’autres objets célestes, il est possible de définir des étoiles polaires de façon analogue à celles de la Terre. L'axe de ces objets étant orienté différemment de celui de la Terre (inclinaison sur l'écliptique), les étoiles polaires résultantes différent également.

| Astre | Étoile polaire nord | Étoile polaire sud |

| Terre | α Ursae Minoris | σ Octantis |

| Lune | ο Draconis | δ Doradus |

| Astre | Étoile polaire nord | Étoile polaire sud |

| Mercure | ο Draconis | α Pictoris |

| Vénus | 42 Draconis | η1 Doradus (en) |

| Mars | Les deux étoiles de la pointe de la constellation du Cygne : Sadr (γ Cyg) et Deneb (α Cyg) | κ Velorum (à 2° du pôle sud céleste) |

| Jupiter | À 2° de ζ Draconis | À 2° de δ Doradus |

| Saturne | Dans la région nord de la constellation de Céphée, à 6° de Polaris | δ Octantis (en) |

| Uranus | η Ophiuchi | 15 Orionis |

| Neptune | Entre γ et δ Cygni | γ Velorum |

Notes et références

- Séguin et Villeneuve 2002, p. 18.

- Séguin et Villeneuve 2002, p. 17.

- (en) J. Vondrák, N. Capitaine et P. Wallace, « New precession expressions, valid for long time intervals », Astronomy & Astrophysics, vol. 534, , A22 (ISSN 0004-6361, DOI 10.1051/0004-6361/201117274, lire en ligne)

- Jean Meeus, Mathematical Astronomy Morsels, chap. 50, éd. Willmann-Bell, Virginie, 1997.

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Marc Séguin et Benoit Villeneuve, Astronomie et Astrophysique : cinq grandes idées pour explorer et comprendre l'Univers, Montréal, ERPI, , 618 p. (présentation en ligne), « L'astronomie à l’œil nu ».

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- (en) Étoile polaire sur la base de données Simbad du Centre de données astronomiques de Strasbourg.