Corderie royale

La Corderie Royale – Centre International de la mer, est un vaste ensemble muséal situé au cœur de l’Arsenal maritime de Rochefort. Le bâtiment construit en 1666 est classé au titre des monuments historiques depuis 1967.

.jpg.webp)

| Type |

Monument historique et centre culturel |

|---|---|

| Ouverture |

1985 |

| Surface |

14 000 m2 dont près de 2 000 m2 pour le Centre international de la mer (sur lesquels 1 000 m2 sont accessibles au public) |

| Visiteurs par an |

110 000 |

| Site web |

| Collections |

Maritime |

|---|

| Architecte |

François Blondel |

|---|---|

| Protection |

Monument historique |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Commune | |

| Adresse | |

| Coordonnées |

45° 56′ 21″ N, 0° 57′ 21″ O |

|

|

La partie ouverte aux visiteurs accueille depuis 1986 des expositions permanentes et temporaires dédiées au monde maritime et à l'histoire de l'Arsenal de Rochefort.

Présentation

La Corderie Royale à proprement parler – c’est-à-dire le bâtiment – est une curiosité architecturale. D’une longueur de 374 mètres pour 8 mètres de largeur, La Corderie Royale de Rochefort est jusqu’au XXe siècle le plus long bâtiment industriel en Europe. À titre de comparaison, la longueur de la Corderie Royale est supérieure à la hauteur de la tour Eiffel (374 mètres contre 324 mètres).

Le site de La Corderie Royale qui abrite le Centre international de la Mer est un vaste espace muséographique faisant partie du grand Arsenal de Rochefort, haut lieu historique, culturel et touristique de la ville qui comprend également le Musée national de la Marine, l'Hermione, et le projet de rénovation du Commissariat de la marine sur le quai aux Vivres de Rochefort.

C'est le site muséographique le plus fréquenté de la ville recevant plus de 100 000 visiteurs chaque année.

Cet ensemble muséographique exceptionnel est mentionné dans nombre de guides touristiques aussi bien que sur le site de l'office de tourisme Rochefort Océan, de la Charente-Maritime et de la Nouvelle-Aquitaine, qu’au niveau national.

Historique

Le contexte

La Corderie royale est l'un des bâtiments les plus importants de l'arsenal. La construction de l’Arsenal est en outre à l’origine du développement de la ville de Rochefort au XVIIe siècle, laquelle n’était peuplée que de 500 habitants au début de ce siècle.

Rochefort au XIe siècle est un village : « Roccafortis ». Au milieu du XVIIe siècle, le roi Louis XIV cherche à construire une marine de guerre capable de concurrencer celle des Anglais et des Hollandais, alors très en avance sur leur industrie maritime. Il ne reste en effet en France plus que 20 navires, dont seulement 2 ou 3 sont aptes à prendre la mer.

En 1661, à la mort de Mazarin, Jean-Baptiste Colbert entre au service du roi et charge une commission composée de 5 membres de trouver l’endroit le plus propice à l’installation du futur Arsenal du Ponant. En 1664, les membres de la commission se rendent sur la côte Ouest, de Dunkerque jusqu’à Bayonne. En 1665, et en partie grâce à Jean Colbert du Terron, intendant de la ville de Rochefort et cousin du ministre Colbert, la décision est prise de l’installer à l’embouchure de la Charente.

Le site est privilégié entre autres de par son accès difficile pour d’éventuels envahisseurs.

Les plans sont tracés par l’architecte François Blondel et la construction débute dès février 1666, et ce malgré l’absence d’approbation de Louis XIV jusqu’en mars de cette année. Les travaux sont lancés avant même l’acquisition du terrain par l’État, alors possédé par le seigneur Jacques Henri de Cheusse. Le , celui-ci est exproprié de ses terres et les travaux deviennent enfin officiels. François Blondel admettra tout de même avoir « mené un peu vite la construction de la Corderie, l’étuve et les forges (…) ».

Envoyé aux Antilles en juillet 1666, l’architecte ne put constater le résultat de ses plans.

La construction

La réalisation ne fut pas simple en raison du terrain. Celui-ci est situé en bordure de la Charente, sur un sol constitué d'une couche de vase épaisse de près d'une trentaine de mètres, parfois inondé d'une soixantaine de centimètres d'eau lors des grandes marées. Avant la construction du bâtiment lui-même, il fallut donc surélever de quelques pieds et établir un radier constitué d'un quadrillage de pièces de chêne de 30 centimètres de section enfoncé à 5 pieds sous la nappe phréatique.

Ce n'est qu'une fois le radier terminé que commença réellement la construction, à l'aide de pierres calcaires des carrières proches de Crazannes. Afin de ne pas déstabiliser ce radeau flottant, la construction se fit de manière symétrique, le passage au niveau supérieur n'ayant lieu que lorsque les deux pans de mur avaient atteint le même niveau. Au plus fort de la construction, 700 ouvriers se relaient pour construire le bâtiment.

Finalement, après plus de trois ans de travail, la construction s’achève en .

Pendant près de deux cents ans, le bâtiment fut utilisé pour réaliser les cordages de la marine royale.

Les années d'or de la Corderie

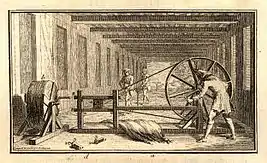

Au temps de sa construction, le cordage le plus long d'un navire mesurait une encablure (soit environ 195 m). Or celui-ci devait être réalisé d'un seul tenant afin d'être le plus solide possible. En sachant que le commettage (technique de fabrication d'un cordage consistant à réunir plusieurs brins ensemble par torsion), réduit sa longueur d'un tiers, l'atelier de fabrication devait donc faire au minimum 270 m de long, d'où les grandes dimensions de la Corderie Royale de Rochefort (374 m). De plus, les navires de guerre les plus importants de l’époque nécessitent jusqu’à 100 km de cordages.

L'aile principale est bordée par deux pavillons. Au nord, celui destiné au stockage du chanvre et au sud, celui destiné au goudronnage du cordage. On utilisait à la Corderie du chanvre qui arrivait des provinces de France et de Rīga en mer Baltique afin de réaliser des cordages. Les étapes de la fabrication, aujourd’hui détaillées dans l’exposition de la Corderie Royale, étaient entièrement prises en charge à l’Arsenal. Cela comprenait la réception de la matière première : le fil de chanvre, sa transformation en fils de caret puis en cordages et enfin le goudronnage.

Les cordages sont ensuite envoyés à la forme de radoub au nord de l’Arsenal en vue de leur utilisation pour la construction des navires de guerre. Entre 1669 et 1862, près de 550 navires seront construits au sein de l’Arsenal de Rochefort, dont le Victorieux, la Méduse et L’Hermione, ce qui contribua fortement au renouveau de la marine royale française à partir du XVIIIe siècle

S’ajoutent également les travaux d’entretien et de réparation de la marine de guerre française pendant cette période.

La fin de la Corderie en 1862 et la reconversion du site

À partir de la révolution industrielle, au XIXe siècle, la propulsion à voile disparaît progressivement, remplacée par les bateaux à vapeur puis les bateaux à propulsion au fioul. La construction métallique remplace également la construction en bois. La production de cordages à Rochefort ralentit peu à peu jusqu’à être totalement arrêtée en 1862 et le départ des cordiers. La Corderie Royale n’est pas abandonnée pour autant, elle est reconvertie et abrite plusieurs institutions dont :

- L'annexe de l'artillerie navale

- Les travaux maritimes

- Les archives secrètes de la marine

- Le musée des « petits-modèles »

- L'école de maistrance et des apprentis armuriers

Le bâtiment est réaménagé, modifié, coupé en deux pour pouvoir laisser passer une ligne de chemin de fer.

L’Arsenal est quant à lui aménagé pour permettre la construction de quelques navires selon les nouveaux standards de l’époque. Ainsi en 1829, le Sphinx, premier navire à vapeur de la marine française - connu pour avoir transporté l’obélisque de Louxor jusqu’en France - est lancé le 3 août. C’est également à l’Arsenal de Rochefort que fut construit et testé le Plongeur, premier sous-marin propulsé par moteur, en 1863.

L'abandon progressif du site

Au XXe siècle, l’Arsenal de Rochefort commence à montrer des signes d’essoufflement. La construction des nouveaux cuirassés dessinés par les architectes navals est impossible compte tenu du faible tirant d’eau, et l’envasement de la Charente devient de plus en plus problématique.

Le , il est décidé de fermer l’Arsenal avec, pour corollaire, l'abandon progressif de la Corderie. Cet abandon provoquera un déclin rapide de la ville de Rochefort, privée de sa principale source d’activité.

Le déclin est complet lorsqu’un raid aérien allemand détruit la quasi-intégralité des bâtiments de l’Arsenal et provoque l'incendie de la Corderie Royale en 1944, lors du départ des forces d’occupation de la ville. Le feu qui dura plusieurs jours rend le bâtiment inutilisable.

Le projet de reconstruction

À la suite de la guerre, de nombreux sites historiques furent réhabilités grâce aux crédits alloués aux dommages de guerre et à la reconstruction du pays, mais la Corderie Royale n’en fit pas partie dans un premier temps.

Laissée à l'abandon total pendant une vingtaine d'années, la Corderie et ses alentours furent complètement envahis de broussailles et de ronces. Cette végétation abondante mettait en péril ce remarquable édifice chargé de l'histoire de la ville. En 1964, le contre-amiral Maurice Dupont, nouveau commandant militaire de l'arrondissement maritime de Rochefort, entreprend un grand projet de réhabilitation de la Corderie. Sans soutien financier, avec l’aide de bénévoles et d’élèves de diverses écoles militaires des alentours, Maurice Dupont dirige le nettoyage du site de la Corderie et élimine les constructions industrielles qui dataient du XXe siècle (baraquements allemands, voie de chemin de fer…). Après un défrichage conséquent, l'amiral Dupont s'attelle à rendre le lieu attractif en installant des jeux pour enfants, des terrains de boules et en aménageant des pelouses[1].

Peu à peu, cet engouement personnel va se transmettre aux Rochefortais. L’amiral sollicite fortement les autorités militaires pour les convaincre de la nécessité de restaurer l'édifice.

Dans le même temps, la municipalité commence à s’intéresser à nouveau au sort de la Corderie et entreprend la démarche de classement de l'édifice au titre des monuments historiques. La Corderie Royale bénéficiera à ce titre des années Malraux, années fastes pour la culture française et le patrimoine.

Le 2 juin 1967, ce classement est accepté et officialisé.

La priorité est ensuite mise sur les travaux à réaliser. Il y a en effet urgence puisque les risques d’éboulement de la structure posent des problèmes de sécurité sur le site. De plus, la direction Départementale de l’équipement prévoyait l’installation d’une rocade entre la Charente et la Corderie, projet finalement abandonné après la mobilisation forte des élus à son encontre.

En 1973, le site de la Corderie Royale est acheté à l'État par la ville de Rochefort, et – aidée financièrement par le « Contrat – Ville moyenne » - les travaux de réhabilitation débutent.

La réhabilitation

Les travaux sont chapeautés par l’architecte Michel Mastorakis, l’architecte en chef des monuments historiques. Ce dernier met rapidement en garde contre le coût des travaux qui selon lui seront d'au moins 7 millions de francs.

Pour limiter les frais, des matériaux traditionnels sont utilisés pour l’extérieur du bâtiment et du béton armé pour l’intérieur, qui présente l’avantage d’être moins cher et plus solide.

Aujourd’hui encore, on peut voir quelques graffitis d’époque sur les pierres extérieures de La Corderie Royale, dont les mieux conservées ont été réutilisées par la reconstruction.

Les fondations sont également consolidées, même si le radier était encore en très bon état.

Les travaux vont durer douze ans : jusqu’en 1984. Puis les derniers travaux complémentaires se termineront en 1988 avec la reconstruction du corps de garde.

La Corderie Royale au XXIe siècle

Le bâtiment, dont les travaux de restauration ont permis de faire bénéficier la ville du "Grand prix national du patrimoine, abrite aujourd’hui des services administratifs et tertiaires importants :

- Depuis 1980, le siège national du Conservatoire du littoral.

- Depuis 1981, la Chambre de commerce et d'industrie de Rochefort et de Saintonge.

- Depuis 1985, le Centre International de la Mer.

- Depuis 1988, la médiathèque municipale.

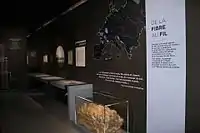

Le Centre international de la Mer est l’espace d’exposition proprement dit de la Corderie Royale : il s'étend sur une surface de 300 m2 occupant l'aile Sud. Il a été ouvert au public en 1986.

Il comprend une librairie spécialisée abritant un large éventail d'ouvrages sur le thème de la mer. On y trouve plus de 8 000 références.

Exposition permanente

Une salle d'exposition permanente est consacrée à la fabrication des cordages, tandis qu'à l'atelier de matelotage, la démonstration des nœuds marins met en lumière la complexité de cette technique. La salle aux dimensions impressionnantes est adaptée aux différentes tailles des cordages à confectionner : dans ce vaste espace d'exposition, les outils et les machines (dont une machine à câbler du XIXe siècle), les matières premières utilisées (dont le chanvre), les procédés et méthodes de fabrication sont présentés de façon ludique et pédagogique.

Le refonte de l'exposition

En 2017, à l’occasion des 50 ans de la Corderie Royale au titre de Monument Historique, le Centre International de la Mer a entrepris de grands travaux pour rénover son exposition permanente. Le 1er avril 2017, l’exposition a rouvert avec un espace entièrement modifié. L’expérience est plus interactive grâce à des ajouts comme un théâtre optique holographique et des manipulations laissées à disposition des visiteurs. L’espace matelotage est conservé et le parcours est agrémenté de nombreuses vidéos et démonstrations pour mieux expliquer le procédé de fabrication des cordages utilisés dans la marine.

Les différents ateliers de l’exposition (Filage, Commettage, Matelotage) sont mieux délimités pour coller davantage au schéma de la production des cordages au XVIIe siècle.

Expositions temporaires

Depuis 1986, la Corderie Royale a accueilli de nombreuses expositions temporaires pour promouvoir la culture au niveau régional et national.

- Chanter la mer : exposition sonore (2005)[2]

- Thé & Cie, entre Chine et Europe, XVIIIe-XXe siècle (2006)

- Survivants des glaces, avec Shackleton vers le pôle Sud (du 9 décembre 2006 au 24 juin 2007)

- Les Glénans, la mer en partage (du 7 juillet 2007 au 9 mars 2008)

- Panama, un canal au cœur des Amériques (de 2008 au 4 janvier 2009)

- La mer à l’encre : trois siècles de cartes marines, XVIe – XVIIIe siècles (du 13 février 2010 au 31 décembre 2011)

- La promesse d’une île (de février 2013 au 31 décembre 2013)

- Des embruns dans les bulles (Six auteurs de BD - de février 2014 à janvier 2016)

- Face au vent (du 6 février au 31 décembre 2016)

- Du sable entre les pages (de mars 2018 à janvier 2020)

- Le Voyage des Imaginaires - Federica Matta (du 8 février 2020 au 3 janvier 2021)

- Bathyskaphos - Elsa Guillaume (du 5 février au 31 décembre 2022)

- Pierre Loti, arpenter l'intervalle - Jean-Michel Alberola (du 11 février au 31 décembre 2023)

Stages

En plus des expositions permanentes et temporaires, la Corderie Royale propose à ses visiteurs des stages d’une journée pour apprendre à réaliser des nœuds marins. Ces stages sont supervisés par des mateloteurs professionnels.

Le Jardin des Retours

À la suite de la réhabilitation partielle du site de la Corderie entamée dans les années soixante, le terrain est dégagé mais les alentours de la Corderie restent assez négligés. En 1982, la municipalité décide de lancer le concours « Parc Charente ». Sur les 64 projets déposés, c’est celui de l’architecte-paysagiste Bernard Lassus qui séduit le jury composé d’élus locaux et de professionnels de la culture et de l’architecture.

Ce projet est mis en application dès 1982 et aboutit à la création du Jardin des Retours tel qu’il est actuellement.

L’appellation Jardin des Retours regroupe l’ensemble des espaces naturels aménagés autour de la Corderie Royale, ce qui comprend le Jardin des Amériques, le Jardin de la Galissonnière et le Jardin de la Marine.

Le jardin des Amériques

Situé entre la Corderie et la Charente, cet espace est aménagé tel un parcours le long du fleuve. On y trouve également le labyrinthe des batailles navales et l’aire des gréements.

Le jardin de La Galissonnière

Situé entre la Corderie et l'ancien rempart de la ville, ce jardin, qui porte le nom du comte de La Galissonnière rochefortais Rolland-Michel Barrin, est composé d’un alignement de palmiers au milieu de la pelouse, ce qui rappelle le caractère longitudinal de la Corderie. Un projet de serre a été abandonné.

Le jardin de la Marine

Le jardin de la Marine était à l’origine le Jardin du Roy, puis celui de l’Intendant. L’élévation de ce jardin permet de contempler l’ensemble du panorama, aussi bien de la Corderie que des autres jardins. Il fut le jardin botanique de l’Arsenal de Rochefort.

C’est par ce jardin qu’ont transité de nombreuses plantes exotiques importées d’Amérique, et dont la plus célèbre est le bégonia, nom donné en l’honneur de Michel Bégon, intendant de la marine de Rochefort entre 1668 et 1710.

Une deuxième partie de ce jardin sert désormais d’aire de jeux.

Galerie photo

Entrée Sud de la Corderie Royale

Entrée Sud de la Corderie Royale La Corderie Royale en perspective

La Corderie Royale en perspective La première salle de l'exposition de la Corderie Royale

La première salle de l'exposition de la Corderie Royale Ancre devant la Corderie Royale

Ancre devant la Corderie Royale La Corderie vue de la Charente

La Corderie vue de la Charente La Corderie vue du jardin de la Galissonnière

La Corderie vue du jardin de la Galissonnière

Bibliographies

- R.J.P Toreille, Raphaël 5 : Et la Pierre de la Destinée, PARIS/impr. en Allemagne, Le Lys Bleu Édition, , 104 p. (ISBN 979-10-377-2142-6)roman fantastique-conte, le labyrinthe des batailles navale y apparaît.

- R.J.P Toreille, Raphaël 7 : Et le Grimoire Perdu, PARIS/impr. en Allemagne, Le Lys Bleu Édition, , 204 p. (ISBN 979-10-377-5887-3)roman fantastique-conte, la Corderie Royale y apparaît.

Notes et références

- « Plaque en hommage à Maurice Dupont - contre-amiral », sur Ville de Rochefort (consulté le )

- Antoine De Baecke, « La mer se chante à la Corderie royale », Sud Ouest, , p. 28

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à l'architecture :

- La Corderie Royale-Centre International de la Mer