Méduse (navire)

La Méduse est une frégate française qui fait naufrage le au large des côtes de l'actuelle Mauritanie, entraînant la mort de 160 personnes, dont 147 abandonnées sur un radeau de fortune. Ce naufrage cause un scandale retentissant en France au début de la Restauration. Il est illustré par un tableau célèbre de Théodore Géricault exposé en 1819 : Le Radeau de La Méduse.

| Méduse | |

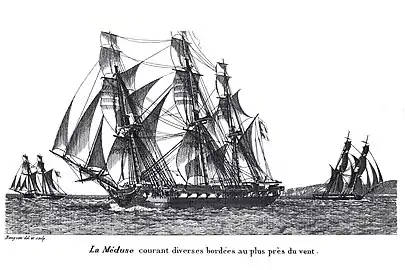

La Méduse courant diverses bordées au plus près du vent. | |

| Type | Frégate de classe Pallas (1808) (en) |

|---|---|

| Classe | Pallas-class frigate (en) |

| Histoire | |

| Quille posée | |

| Lancement | |

| Mise en service | |

| Statut | Échouée sur le banc d'Arguin, le |

| Équipage | |

| Équipage | 356 hommes |

| Caractéristiques techniques | |

| Longueur | 46,93 m |

| Maître-bau | 11,91 m |

| Tirant d'eau | 5,9 m |

| Déplacement | 1 080 tonnes |

| Propulsion | 1 950 m2 de voiles |

| Caractéristiques militaires | |

| Armement | 44-46 canons |

| Pavillon | France |

Historique de la Méduse

La frégate la Méduse est l'objet d'un contrat du entre l'État et la société Michel Louis Crucy, établie à Paimbœuf (Loire-Inférieure)[1].

Elle est construite au début des années 1800 ; la coque est lancée le . Le , le navire passe à Mindin[2], à l'extrémité de l'estuaire de la Loire surveillé par une flottille anglaise basée à Hoëdic. La Méduse, commandée par Joseph François Raoul, réussit à quitter l'estuaire le , en même temps que la frégate la Nymphe, construite à Basse-Indre sur un autre chantier Crucy.

Compte tenu du destin ultérieur de la Méduse, ont été rapportées quelques légendes prémonitoires. Dans son Histoire de la Commune de Nantes, Camille Mellinet évoque la « tristesse inexplicable » marquant la cérémonie du lancement de la coque. Par ailleurs, un matelot aurait dit, en voyant la figure de proue : « une mauvaise tête qui nous portera malheur ».

La première mission des deux frégates est de transporter à Batavia le gouverneur des Indes néerlandaises ainsi que son état-major et des soldats. La mission réussit mais n'empêche pas la prise de Batavia par les Britanniques. Les deux frégates regagnent Brest en décembre 1811. Le rapport de Raoul sur la Méduse est dans l'ensemble favorable. Le commandement du navire passe ensuite à François Ponée qui en est aussi satisfait.

En novembre 1813, la Méduse et la Nymphe partent pour une campagne de course dans l'Atlantique. Elles sont de retour en janvier 1814.

Après l'abdication de Napoléon, la Méduse, commandée par le chevalier de Cheffontaines, effectue une rotation aux Antilles ; elle est de retour à l'île d'Aix le , puis subit un carénage à Rochefort. Ponée en reprend le commandement pendant les Cent-Jours. Le navire est toujours à Rochefort lorsqu'après Waterloo, Napoléon y vient le , envisageant un départ en Amérique sur la frégate Saale, elle aussi présente à Rochefort. Finalement, le projet de fuite est abandonné et, le , Napoléon se rend à bord du HMS Bellerophon, déclarant « [s'y] mettre sous la protection des lois d'Angleterre. »[3]

Le naufrage

En 1816, la France récupère ses comptoirs au Sénégal, occupés par les Britanniques au cours des guerres de l'Empire. Louis XVIII décide d'envoyer des colons prendre possession de ce territoire rétrocédé.

Le , une flottille de quatre voiliers militaires chargée d'acheminer les fonctionnaires et les militaires affectés au Sénégal, ainsi que des scientifiques et des colons (soit 392 personnes au total), quitte l’île d'Aix pour rallier Saint-Louis du Sénégal. La flottille se compose de la frégate la Méduse, navire sous le commandement du capitaine de frégate Hugues Duroy de Chaumareys, de la corvette l’Écho, du brick l’Argus et de la flûte la Loire. Parmi les passagers à bord de la Méduse se trouvent notamment le colonel Schmaltz, le nouveau gouverneur de la colonie du Sénégal, accompagné de son épouse, le commis de première classe et futur explorateur Gaspard Théodore Mollien, ainsi que l'écrivaine Charlotte-Adélaïde Dard et son père[4] ; René Caillié, un autre explorateur, est à bord de la Loire[5]. De grandes quantités de matériel sont aussi embarquées.

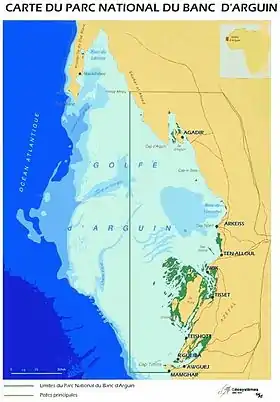

Hugues Duroy de Chaumareys, qui commande la Méduse, est un noble royaliste qui n'a quasiment plus navigué depuis l'Ancien Régime. Il commence la traversée en distançant les autres navires[6], plus lents que le sien, et se retrouve ainsi isolé. N'écoutant pas les avis de ses officiers qui le détestent (comme les anciens soldats napoléoniens à son bord, dont la monarchie tente de se débarrasser), il accorde toute confiance à un dénommé Richefort, un passager prétendant avoir déjà navigué dans ces parages[7]. Il se trompe dans son estimation de la position du navire par rapport au banc d'Arguin, obstacle connu des navigateurs. Au lieu de le contourner en passant au large comme l'indiquent ses instructions, il rase les hauts-fonds, jusqu'à ce que l'inévitable se produise le vers 15 heures.

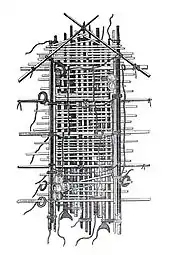

La frégate s'échoue sur un banc de sable à une douzaine de lieues (48 kilomètres) des côtes[8]. Toutes les tentatives de renflouement se soldent par des échecs. L'équipage construit alors un radeau de douze mètres sur six[9], composé de pièces de bois récupérées dans la mâture, destiné à recevoir du matériel afin d'alléger le navire. Après quelques jours, souffle une violente tempête qui secoue la frégate échouée, provoque plusieurs voies d'eau dans la carène et brise la quille. L'état-major du navire craint que le navire ne finisse par se désagréger. L'abandon est décidé. Une liste répartissant les personnes dans les canots de sauvetage est constituée en secret.

Le désordre est indescriptible. Plusieurs marins sont ivres morts en permanence, à l'instar du commandant Hugues Duroy de Chaumareys souvent aviné. Les officiers tentent de garder le contrôle de la situation, mais le commandant et les passagers de marque n'auraient pas brillé par leur exemple ce jour-là. Le , les six canots et chaloupes sont mis à l'eau ; sur le radeau s'entassent 147 marins et soldats avec quelques officiers[9], ainsi qu'une femme cantinière. Il est prévu que le radeau soit remorqué à terre par les chaloupes et tout le monde doit atteindre le Sénégal en longeant le littoral saharien. Dix-sept hommes restent sur l'épave de la Méduse espérant, sans doute, être secourus plus tard ; trois d'entre eux seulement sont retrouvés en vie le suivant.

Très vite, les amarres qui relient les chaloupes à la masse considérable du radeau se rompent et celui-ci part à la dérive (largage volontaire, le radeau faisant dériver dangereusement la grosse chaloupe en surcharge, ou accident ?). Certaines chaloupes gagnent la côte, des hommes tentent leur chance dans le désert, accablés par la soif, la marche et l’hostilité des Bédouins. Ils sont récupérés après quinze jours d'errance par une caravane sous la houlette d'un officier déguisé en Maure, mais il y a eu plusieurs morts. D'autres chaloupes restent en mer et atteignent Saint-Louis en quatre jours, rejoignant l’Écho et l’Argus amarrés. Parmi les passagers de ces dernières figurent le commandant Chaumareys et le colonel Schmaltz.

Les marins et soldats du radeau de fortune, le « Machin » féminisé par euphémisme et appelé rapidement la Machine, essaient de gagner la côte mais dérivent. L'équipée, qui dure treize jours, fait de nombreux morts et donne lieu à des noyades, bagarres et mutineries, tentatives de sabordage ainsi qu'à des faits de cannibalisme en raison du manque d'eau potable et de vivres (la capture de poissons-volants étant insuffisante, certains rongent les cordes du radeau, mâchent leurs ceintures ou leurs chapeaux). Les naufragés n'ont que des barriques de vin à leur disposition. Le , le commandant Chaumareys envoie l'Argus non pas chercher les naufragés, dont il estime qu'il ne reste aucun rescapé, mais trois barils de 92 000 francs en pièces d'or et d'argent. Le brick, après avoir atteint Saint-Louis, retourne sur le lieu du naufrage et récupère seulement quinze rescapés du radeau, dont cinq mourront avant l'arrivée à Saint-Louis.

L'épave retrouvée

Le , sur la base des relevés du Service hydrographique et océanographique de la marine nationale (SHOM), l'équipe du Groupe pour la recherche, l'identification et l'exploration de l'épave de la Méduse (GRIEEM, association régie par la loi de 1901, présidée par le professeur Théodore Monod, de l'Académie des sciences) identifie les restes métalliques de l'épave de la Méduse sous cinq mètres d'eau[10] grâce à un levé magnétique réalisé par des ingénieurs et des magnétomètres du Commissariat à l'énergie atomique de Grenoble[11]. Une partie de l'équipement du bateau, dont un canon, est récupéré et exposé au Musée national de Nouakchott[12].

Retentissement

L'incompétence des officiers et les récits autour du radeau provoquent une certaine émotion dans l'opinion lorsque deux des survivants de l'équipage rapportent l'événement dans un livre : Jean Baptiste Henri Savigny, chirurgien, et Alexandre Corréard, l’ingénieur-géographe des Arts et Métiers.

La cour martiale siège à Rochefort, à l'hôtel de la Marine à partir du , présidée par le contre-amiral La Tullaye, assisté par sept capitaines de vaisseau, dont Le Carlier d'Herlye (en) en qualité de procureur du Roi. Du au est procédé à l'interrogatoire du commandant de la Méduse. Le procès s'ouvre le , et se déroule à bord du vaisseau amiral, mouillé dans la Charente. L'audition de Chaumareys n'intervient que le . Le , le rapporteur (procureur du Roi) présente son réquisitoire. Le est consacré à la défense. La délibération se déroule le lundi , et se termine à 23 heures. Le jugement[13] est prononcé à l'issue. Hugues Duroy de Chaumareys, natif de Vars-sur-Roseix (Corrèze), âgé de 51 ans, chevalier des ordres royaux de Saint-Louis et de la Légion d'honneur est condamné :

- à la majorité de 5 voix sur 8 à « être rayé de la liste des officiers de marine et à ne plus servir » ;

- à la majorité de 5 voix sur 8 à « accomplir trois années de prison » ;

- « aux dépens occasionnés par le procès ».

À 23 h 30 le contre-amiral de La Tullaye s'adresse au condamné : « Vous avez manqué à l'honneur. Je déclare au nom de la Légion, que vous avez cessé d'en être membre, ainsi que de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. » La Tullaye s'avance et enlève lui-même les décorations[14]. Plus largement, le scandale et l'indignation qui suivent le drame sont aussi dirigés contre une marine archaïque aux mains des royalistes, qui avaient choisi d'ignorer les apports de l'Empire dans le domaine maritime.

C’est la Restauration tout entière qui est mise en procès.

Postérité

.jpg.webp)

- L'histoire de la Méduse a inspiré à Théodore Géricault le tableau le Radeau de La Méduse (1819). L'épisode retenu par le peintre se situe peu avant le sauvetage du radeau, au moment où l'Argus apparaît à l'horizon. La réalisation de ce tableau deux ans seulement après le procès, son réalisme reconstituant un fait très récent, furent perçus comme une provocation.

- Le roman maritime d'Eugène Sue intitulé La Salamandre (1832) évoque l'histoire d'un navire dont le commandement est confié, sous la Restauration, à un commandant incapable, qui s’échoue sur un banc de sable. Sur le radeau sommairement gréé par les rescapés surviennent des drames de la folie[15].

- Le Chancellor, roman de Jules Verne paru en 1875 (série des Voyages extraordinaires), s'appuie en partie sur les événements survenus lors du naufrage de La Méduse.

- Une exposition intitulée L'affaire de la Méduse : du naufrage à l'exploration de l'épave a eu lieu au musée national de la Marine à Paris du au .

- Le Radeau de La Méduse, film français de 1998 avec Jean Yanne et Claude Jade, est inspiré de l'histoire des naufragés de La Méduse et de la création du tableau de Géricault.

- Océan mer (1993), roman d'Alessandro Baricco librement inspiré[16] de l'histoire de La Méduse.

- À l'initiative de Philippe Mathieu, ancien officier de marine et administrateur du musée de la Marine de Rochefort, le radeau a été reconstruit à l'identique à Rochefort, en Charente-Maritime (ville de départ de la frégate), par le sculpteur sur bois Philippe Bray en 2014. Il a servi au tournage de « La Machine, la véritable histoire du radeau de la Méduse », docu-fiction[17] sur le naufrage, produit par Arte.

- L'incipit de la chanson de Georges Brassens Les Copains d'abord fait référence à ces évènements : Non ce n'était pas le radeau de la Méduse ce bateau....

- Franzobel (trad. de l'allemand par Olivier Mannoni), À ce point de folie. D'après l'histoire du naufrage de La Méduse, Paris, Flammarion, , 526 p. (ISBN 978-2-08-142940-6, lire en ligne)

- Le roman Fleur de sable, Presses de la Cité, 2010, de Nathalie de Broc fait référence au naufrage.

- Le Radeau de La Méduse, chanson du groupe Aephanemer.

Notes et références

- Yves Cossé, Les Frères Crucy, entrepreneurs de construction navale, Nantes, 1993, pages 194-198.

- Commune de Saint-Brevin-les-Pins.

- Emmanuel de Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène, t. I, Points, (ISBN 978-2-7578-1068-2), p. 66.

- Charlotte-Adélaïde Dard, La Chaumière africaine Histoire d’une famille française jetée sur la côte occidentale de l’Afrique à la suite du naufrage de la frégate la Méduse, Noellat, (lire en ligne).

- René Caillié, Voyage à Tombouctou, introduction.

- Le commandant du brick, Cornette de Vénancourt, qui revient au Sénégal en pour le compte de la Société coloniale philanthropique de Sénégambie, relate dans ses mémoires, éditées par la famille De Vénancourt (Bordeaux), les incompétences du commandant de La Méduse, celui-ci ne pouvant être en tête de la flottille. Le brick, plus rapide, file vers Saint-Louis d'où, ne voyant pas arriver la frégate, il repart au bout de quelques jours pour lui porter secours.

- Philippe Masson, L'affaire de la Méduse. Le naufrage et le procès, Tallandier, , 265 p. (ISBN 2-235-01820-3), p. 133.

- Corréard Alexandre, Le Naufrage de la frégate « La Méduse, 507 p. (lire en ligne sur Gallica), p. 92.

- FranceTV, « 10 choses à savoir sur « Le Radeau de la Méduse » - #CulturePrime »

, .

, . - Théodore Monod, « Blot (Jean-Yves) : La Méduse. Chronique d'un naufrage ordinaire », Outre-Mers. Revue d'histoire, vol. 71, no 262, , p. 69–71 (lire en ligne, consulté le ).

- Yvonne Rebeyrol, « L'exploration de l'épave de " la Méduse " a permis de tester diverses méthodes de recherche archéologique sous-marine », Le Monde, (lire en ligne, consulté le ).

- Robert Vernet, Le golfe d’Arguin de la préhistoire à l’histoire. Littoral et plaines intérieures, Nouakchott, , 201 p. (lire en ligne), p. 180.

- Voir le texte du jugement et un commentaire intitulé «Capitaine couard : Le jugement du capitaine de "La Méduse"».

- Philippe Masson, L'affaire de la Méduse, (ISBN 2-235-01820-3).

- Eugène Sue, La Salamandre, roman maritime par Eugène Sue.... Tome 1, (lire en ligne sur Gallica).

- Ce lien est souligné dans de nombreuses études du roman ; par exemple dans Élisabeth Routhier 2012, « L'intermédialité du texte littéraire. Le cas d'Océan mer, d'Alessandro Baricco » (mémoire de maîtrise, Faculté des arts et des sciences, Université de Montréal, version en ligne), p. 80 : « Bien que L'Alliance soit un nom fictif, les autres informations contenues dans ce paragraphe correspondent exactement au naufrage de la frégate La Méduse, survenu au mois de juillet 1816. Le lieu et les raisons du naufrage sont exacts, l'histoire de la construction du radeau et le nombre d'hommes qui y ont été confinés aussi, et les deux rescapés qui ont plus tard rendu publique cette histoire (le cartographe et le médecin) sont mentionnés. »

- La véritable histoire du radeau de la Méduse, docu-fiction d'Herlé Jouon, 2015, (90 min).

Bibliographie

La bibliographie relative au tableau de Théodore Géricault peut être consultée à la fin de l'article Le Radeau de La Méduse.

Témoignages

- Paulin d'Anglas de Praviel, Relation nouvelle et impartiale du naufrage de la frégate La Méduse et des événements qui ont eu lieu dans le désert de Zaarha et au camp de Daccard, Nismes, chez Gaude, , 64 p., in-8° (lire sur Wikisource). — L’aut. était lieutenant au bataillon du Sénégal. — Rééd. : Scènes d’un naufrage ou La Méduse : nouvelle et dernière relation du naufrage de La Méduse, Nîmes, chez l’auteur, , 139 p., in-8° (lire sur Wikisource, lire en ligne sur Gallica). — Repris dans les trois recueils suivants : Relation complète du naufrage de la frégate La Méduse, faisant partie de l’expédition du Sénégal en 1816, Éd. J. de Bonnot, ; Relations des survivants du naufrage de La Méduse, Éd. F. Beauval, ; De La Méduse à Géricault, Denis Éditions, (voir plus bas les notices détaillées).

- Charles-Marie Brédif (préf. Marie Brédif), Le naufrage de « La Méduse » : Journal d'un rescapé, Paris, Payot, coll. « Petite Bibliothèque Payot » (no 1045), , 192 p. (ISBN 978-2-228-91820-6). Publié pour la première fois par La Revue de Paris en 1907 (consultable en ligne sur le site de la BNF). Le manuscrit de ce journal, jusqu’alors inédit dans son intégralité, a pour titre original : Mon voyage au Sénégal. Il commence le et se termine le .

- Alexandre Corréard et Jean-Baptiste-Henri Savigny, Naufrage de la frégate La Méduse, faisant partie de l’expédition du Sénégal, en 1816, Paris, chez Hoquet, , 196 p., in-8° (lire en ligne sur Gallica). — Premier témoignage publié ; il est dû à Corréard, ingénieur géographe, et à Savigny, chirurgien de la marine. — Deuxième éd. (refondue) : Naufrage de la frégate La Méduse…, Paris, chez Eymery, ; elle est augmentée de Notes sur le naufrage de La Méduse (par Charles-Marie Brédif, ingénieur, membre de l’expédition) (lire en ligne). — Cinquième éd. (refondue) : Naufrage de la frégate La Méduse…, Paris, chez Corréard, ; elle est augmentée de plusieurs pièces : Jugement de M. de Chaumareys, Mémoire présenté aux Chambres par M. Corréard, Procès de M. Corréard, Liste des souscripteurs en faveur des naufragés, Ode sur le naufrage de La Méduse (par L. Brault) (lire en ligne sur Gallica). — Nombreuses autres rééd., parmi lesquelles : Naufrage de la frégate La Méduse…, Tarascon-sur-Ariège, Éd. Résonances, coll. « Résonances du passé », , 186 p. (ISBN 2-86428-002-7) ; Le Naufrage de la frégate La Méduse, Neuilly-sur-Seine, Éd. Altaïr, coll. « Les Intégrales », (cette éd. reproduit en fac-sim. la 2e éd. de 1818) ; Le Naufrage de la Méduse…, Paris, Éd. Gallimard, coll. « Folio », , 337 p. (ISBN 2-07-030987-8), contient une bibliogr., filmogr. et webliogr. — Cette relation a également été reprise dans les deux recueils suivants : Relation complète du naufrage de la frégate La Méduse, faisant partie de l’expédition du Sénégal en 1816, Éd. J. de Bonnot, ; Relations des survivants du naufrage de La Méduse, Éd. F. Beauval, (voir plus bas les notices détaillées). — On en trouve aussi deux versions dans l’ouvrage intitulé : L’Affreuse vérité de M. Savigny… (éd. par Denis Escudier), Jonzac et Saint-Jean-d’Angély, Université francophone d’été et Éd. Bordessoules, (voir plus bas).

- Charlotte-Adélaïde Dard, La Chaumière africaine ou Histoire d’une famille française jetée sur la côte occidentale de l’Afrique à la suite du naufrage de la frégate La Méduse, Dijon, chez Noellat, , VI-313 p., in-12° (lire en ligne sur Gallica). — L’aut., fille d’un notaire nommé Picard, voyageait avec sa famille à bord de La Méduse. — Rééd. : La Chaumière africaine… (préf. Doris Y. Kadish), Paris, Éd. L’Harmattan, coll. « Autrement mêmes », , 155 p. (ISBN 2-7475-8096-2, lire en ligne), avec une bibliogr. — Autre rééd. dans : Les Naufragés : témoignages vécus (présentés par Dominique Le Brun), Paris, Éd. Omnibus, , 906 p., in-8° (ISBN 978-2-258-10649-9).

- De La Méduse à Géricault : bicentenaire, 1816-2016, du naufrage de la frégate La Méduse, Épinac, Denis éditions, , 89 p., in-8° (ISBN 979-10-94773-58-1). — Réunit la relation de Paulin d'Anglas de Praviel (voir plus haut) et un article de Charles Clément sur le tableau de Géricault.

- Gervais Daniel Dupont (éd. et commenté par Philippe Collonge), Un rescapé de La Méduse : Mémoires du capitaine Dupont (1775-1850), Bouhet, La Découvrance, coll. « Inédits de marine », , 159 p., in-8° (ISBN 2-84265-377-7). — Rééd. en 2014 : La Rochelle, même éd. (ISBN 978-2-84265-834-2).

- Michel Hanniet, Le Naufrage de La Méduse : paroles de rescapés, Louviers, Éd. L’Ancre de marine, , 489 p., in-8° (ISBN 2-84141-210-5). — Travail partiellement basé sur des témoignages inédits. Bibliogr., filmogr., index.

- Gaspard Théodore Mollien (notice sur l’auteur par L. Ravaisson-Mollien), Découverte des sources du Sénégal et de la Gambie en 1818 : précédée d’un récit inédit du naufrage de La Méduse, Paris, Éd. C. Delagrave, coll. « Voyage dans tous les mondes », , 317 p., in-12 (lire en ligne sur Gallica). — Rééd. en 2006 : Mœurs d’Haïti : précédé du Naufrage de La Méduse (éd. par Francis Arzalier, David Alliot et Roger Little), Paris, Éd. L’Harmattan, coll. « Autrement mêmes », XLV-162 p., in-8° (ISBN 978-2-296-01584-5 et 2-296-01584-0). Contient une bibliogr.

- Marie Antoine Rabaroust, « Récit inédit d’un témoin du naufrage de La Méduse », L’Intermédiaire des chercheurs et curieux, Paris, aux Bureaux de la revue, vol. 45, no 955, , col. 45-47 (lire en ligne sur Gallica, consulté le ).

- Paul-Charles-Alexandre-Léonard Rang Des Adrets (ill. Philippe Ledoux), Sander Rang… : voyage au Sénégal, naufrage de La Méduse, Paris, Éd. E.P.I., , 121 p., in-8°. — Repris dans le recueil suivant :

- Relation complète du naufrage de la frégate La Méduse, faisant partie de l’expédition du Sénégal en 1816, Paris, Éd. J. de Bonnot, , 419 p., in-8°. — Réunit les relations de Corréard et Savigny, d’Anglas de Praviel et de Rang Des Adrets.

- Relations des survivants du naufrage de La Méduse (préf. Jean Dumont), Paris, Éd. F. Beauval, , 328 p., in-8°. — Réunit les relations de Corréard et Savigny (texte de la 2e éd. refondue (Paris, 1818), augmentée des notes de Charles-Marie Brédif, ingénieur, membre de l’expédition) et d’Anglas de Praviel.

- Jean-Baptiste-Henri Savigny, Observations sur les effets de la faim et de la soif éprouvées après le naufrage de la frégate du roi La Méduse en 1816, Paris, chez A. Eymery, , 56 p., in-8° (lire en ligne). — Rééd. en 1991 dans le recueil suivant :

- Jean-Baptiste-Henri Savigny (préf. Marc Fardet, éd. Denis Escudier), L’Affreuse vérité de M. Savigny, second chirurgien de la frégate La Méduse…, Jonzac et Saint-Jean-d’Angély, Université francophone d’été et Éd. Bordessoules, , 195 p., in-8°. — Contient : Notre séjour sur le radeau de La Méduse (deux versions de la relation coécrite avec Alexandre Corréard), Observations sur les effets de la faim et de la soif éprouvées après le naufrage de la frégate du roi La Méduse, des passages du procès du commandant Hugues de Chaumareys, quelques témoignages, une bibliogr. et un index.

Études, documentation

- L’Affaire de La Méduse (texte de François Bellec), Paris, Musée de la Marine, , 22 p., in-8°. — Catalogue de l’exposition qui s’est tenue au Musée de la Marine du au .

- Affreuse catastrophe et naufrage de La Méduse, cruel abandon sur un radeau de 187 marins et passagers qui s’entredéchirent et se dévorent…, Paris, Libr. Lebailly, , 108 p., in-16 (lire en ligne sur Gallica [PDF]).

- Auguste Baron, Naufrage de La Méduse, Limoges, Éd. E. Ardant et C. Thibault, , 72 p., in-12 (lire en ligne sur Gallica [PDF]). — Rééd. en 1889 et 1893 (même éd.).

- Jean-Yves Blot, La Méduse : chronique d’un naufrage ordinaire, Paris, Éd. Arthaud, , 421 p., in-8° (ISBN 2-7003-0383-0). — Contient des notes bibliogr.

- Yves de Boisboissel, Le Naufrage de La Méduse et ses suites militaires, Dakar, Revue internationale d’histoire militaire, , 23 p., in-8°. — Extrait de la Revue internationale d’histoire militaire (1956, p. 64-86).

- Georges Bordonove, Le Naufrage de La Méduse, Paris, Éd. R. Laffont, coll. « Les Ombres de l’histoire », , 333 p., in-8°. — Contient une bibliogr.

- Jacques-Olivier Boudon, Les Naufragés de La Méduse, Paris, Éd. Belin, coll. « Histoire », , 334 p., in-8° (ISBN 978-2-7011-9668-8). — Bibliogr. Rééd. la même année (Paris, Le Grand livre du mois).

- Michel Bourdet-Pléville, Le Drame de La Méduse…, Paris, Éd. A. Bonne, coll. « La Grande et la petite histoire », , 251 p., in-16.

- Michel Bourdet-Pléville, « Le Radeau de La Méduse », Miroir de l’histoire, no 60, , p. 697-704 (lire en ligne [PDF], consulté le ).

- Jean Bourgoin, Le Naufrage de La Méduse, Paris, Bibliothèque nationale, , 27 p., in-8° (lire en ligne sur Gallica). — Extrait des Actes du 90e congrès national des Sociétés savantes, section de géographie, Nice, 1965.

- Antoine Caillot, Nouvelle histoire des naufrages anciens et modernes ou Tableau des malheurs, captivité et délivrance d’un grand nombre de marins, avec une notice exacte sur le naufrage de La Méduse, et la mort de Mungo-Parck, Paris, Éd. Corbet aîné, , 500 p., in-12. — Paru sous l’anonymat. Rééd. en 1834 (même éditeur).

- Philippe Chareyre, Moi, Paulin d'Anglas de Praviel, dernier naufragé de La Méduse, Nîmes, Éd. C. Lacour, coll. « Rediviva », , 261 p., in-8° (ISBN 2-84149-054-8). — Contient aussi : Scènes d’un naufrage ou La Méduse : nouvelle et dernière relation du naufrage de La Méduse [texte de la 2e éd. parue en 1858] (par Paulin d’Anglas de Praviel) (lire sur Wikisource, lire en ligne sur Gallica). — Contient une bibliogr. et un index.

- Charles-Yves Cousin d’Avallon, Tableau de l’horrible naufrage de la frégate La Méduse, Paris, Libr. Vve Demoraine et Boucquin, , 108 p., in-18 (lire en ligne sur Gallica). — Paru sous l’anonymat.

- Pierre Dantreygas, Histoire des naufrages célèbres ou Extrait fidèle des relations tant anciennes que récentes des naufrages et aventures les plus remarquables des marins depuis le XVe siècle jusqu’à nos jours, Paris, Libr. d’éducation, coll. « Bibliothèque d’éducation », , 2 vol. in-12. — Contient : Naufrage de La Méduse : Corréard de Veynes [sic]. Plusieurs rééd. de 1838 à 1842.

- Yvan Delteil, « J.-B. Savigny et le radeau de La Méduse », Le Progrès médical, no 23, , p. 627-629. — Contient la relation de Savigny. Article rééd. sous le titre : « Médecine et littérature : J.-B. Savigny et le radeau de La Méduse », Notes africaines, no 78, , p. 41-45.

- Yvan Delteil, « La Tragédie du radeau de La Méduse », La Presse médicale, vol. 61, no 64, .

- Jean-Louis-Hubert-Simon Deperthes et Jean-Baptiste Benoît Eyriès, « Naufrage de la frégate française La Méduse, sur le banc d’Arguin, en 1816 », dans Histoire des naufrages ou Recueil des relations les plus intéressantes des naufrages, t. 3, Paris, Éd. Ledoux et Tenré, , in-12 (lire en ligne [PDF]), p. 319-347. — Rééd. en 1828 (Paris, Dufour et Cie), 1832 et 1836 (Paris, Tenré).

- Édouard Doublet, Le Naufrage de La Méduse : à propos de son centenaire, Bordeaux, Impr. de Gounouilhou, , 55 p., in-8° (lire en ligne sur Gallica). — Extrait de la Revue philomathique de Bordeaux et du Sud-Ouest, 1916-1917.

- Léonie Duplais, « Naufrage de La Méduse », dans Figures maritimes : célébrités rochefortaises, t. 1, Paris, chez l’auteur, , 280 p., in-18.

- Raymond d’Étiveaud, « Le Radeau de La Méduse », dans Par monts et vallées : pages choisies des écrivains régionaux, Limoges, Éd. du Châtaignier, [1945], grd in-8° (lire en ligne sur Gallica), p. 19-20. — Concerne le commandant Hugues Duroy de Chaumareys.

- Eugénie Foa (sous le pseudonyme de Maria Fitz Clarens), « Naufrage de La Méduse », dans Petite mosaïque historique : contes vrais dédiés au jeune âge, Paris, Éd. A. Bédelet, coll. « Bibliothèque récréative », , in-8° (lire en ligne sur Gallica), p. 95-112.

- Michel Hanniet, Le Naufrage de La Méduse : paroles de rescapés. Voir plus haut dans les témoignages.

- Michel Hanniet (avec la collab. de Françoise Tavernier), Le Naufrage de La Méduse, 1816-2016 : des causes du naufrage à ses conséquences politiques…, Saint-Malo, Éd. L’Ancre de marine, , 437 p., in-8° (ISBN 978-2-84141-365-2). — Contient des doc. inédits, une bibliogr. et un index.

- Michel Hanniet, Le Radeau de La Méduse : dossier, Paris, Éd. C.N.D.P., coll. « Textes et documents pour la classe » (no 593), , 31 p., in-4°.

- Michel Hanniet, La Véridique histoire des naufragés de La Méduse, Arles, Éd. Actes Sud, , 606 p., in-8° (ISBN 2-86869-593-0). — Contient un choix de doc., une bibliogr. et un index.

- Histoire du naufrage de la frégate La Méduse, Paris, Les Marchands de nouveautés, ca. 1839, 108 p., in-12. — Certains ex. contiennent une lithogr.

- Bernard Hombron, « Naufrage de La Méduse », dans Aventures les plus curieuses des voyageurs, coup d’œil autour du monde, d’après les relations anciennes et modernes…, t. 1er, Paris, Éd. Belin-Leprieur et Morizot, , in-8° (lire en ligne [PDF]), p. 87-106. — Contient, p. 104-106, Histoire de Kummer.

- Edmond Hugues, Alexandre Corréard, de Serres, naufragé de La Méduse, Gap, Impr. de L. Jean et Peyrot, , 24 p., in-8° (lire en ligne sur Gallica). — Extrait du Bulletin de la Société d’études des Hautes-Alpes, 1920.

- René d’Isle, Naufrage de La Méduse, suivi du naufrage de L’Alceste, Limoges, Éd. Ardant frères, , 71 p., in-18. — Extrait des Naufrages modernes.

- Jacquet, « Le Naufrage de La Méduse : conférence », Bulletin de la Société de géographie de Rochefort-sur-Mer, vol. 39, , p. 25-28 (lire en ligne sur Gallica, consulté le ).

- Victor Jalin, « Naufrage de la frégate française La Méduse, le 5 [sic] juillet 1816 », Le Monde illustré, no 206, , p. 183-186 (lire en ligne sur Gallica, consulté le ). — Est précédé de : Le Radeau de La Méduse : tableau de Géricault, par Léo de Bernard.

- Henri Joannet, Le Radeau de La Méduse ou Comment un Serrois montre du doigt l’espérance au reste du monde, Serres, Groupement d’action pour le développement de la vallée du Buëch, , 40 p., grd in-8°. — Concerne Alexandre Corréard. Contient une bibliogr.

- Adolphe Joly, Histoire complète du terrible naufrage de la frégate française La Méduse…, Paris, Éd. Le Bailly, , 108 p., in-18. — Contient une planche. Rééd. en 1863 (même éd.).

- Henri Lassignardie, Essai sur l’état mental dans l’abstinence, Bordeaux, Impr. du Midi, , 113 p., in-8°. — Thèse médicale. L’aut. analyse, entre autres, le texte de Savigny : Observations sur les effets de la faim et de la soif… (voir plus haut dans les témoignages).

- Latapie, « Lapeyrère et le naufrage de La Méduse », Bulletin de la Société académique des Hautes-Pyrénées, 1952-1953, p. 25-26 (lire en ligne sur Gallica, consulté le ). — Bref résumé d’« une relation pittoresque et très circonstanciée » laissée par l’enseigne de vaisseau Joseph Lapeyrère. Il commandait le canot-major sur lequel se trouvait la famille Picard (voir plus haut, dans les témoignages, l’ouvrage de Charlotte Dard, née Picard).

- Henri Lemaire, « Naufrage de La Méduse », dans Beautés de l’histoire des voyages les plus fameux autour du monde et dans les deux hémisphères…, t. 2, Paris, Libr. d’Alexis Eymery, (lire en ligne [PDF]), p. 240-251.

- Prosper-Jean Levot, La Méduse et autres naufrages, Paris, Éd. R. Castells, , 251 p., in-8° (ISBN 2-912587-06-9). — Précédemment publié sous le titre : Récits de naufrages, incendies, tempêtes et autres événements de mer, Paris, Éd. Challamel aîné, coll. « Bibliothèque et questions coloniales et maritimes », , II-282 p., in-18 (lire en ligne sur Gallica).

- Philippe Masson, L’Affaire de La Méduse : le naufrage et le procès, Paris, Éd. Tallandier, coll. « Le Dossier », , 265 p., in-8° (ISBN 2-235-01820-3). — Contient une bibliogr. Rééd. en 2000 (Paris, Le Grand livre du mois).

- Philippe Mathieu et Denis Roland, Le Radeau de La Méduse : le drame, le scandale, le mythe, Rochefort, Musée de la Marine, , 32 p., grd in-8° (ISBN 978-2-901421-56-6). — Contient une bibliogr.

- Roger Mercier, « Le Naufrage de La Méduse : réalité et imagination romanesque », Revue des sciences humaines, no 125, , p. 53-65.

- Jonathan Miles (trad. de l'anglais), Le Radeau de la Méduse, Bordeaux, Zeraq, coll. « Nautilus », , 352 p. (ISBN 979-10-93860-04-6).

- René Moniot Beaumont, L’Horrible naufrage de La Méduse : Théodore Géricault, Eugène Sue, Charles-Yves Cousin d’Avallon, La Rochelle, Éd. La Découvrance, , 111 p., in-8° (ISBN 978-2-84265-866-3). — Contient une bibliogr.

- « Naufrage de La Méduse », La Mosaïque, livre de tout le monde et de tous les faits, Paris, aux Bureaux de La Mosaïque, vol. 1, no 1, , p. 2-4 (lire en ligne sur Gallica [PDF], consulté le ).

- Le Naufrage de La Méduse, Paris, Libr. Delarue, , 108 p., in-12 (lire en ligne sur Gallica [PDF]).

- « Le Naufrage de La Méduse », Le Magasin pittoresque, Paris, aux Bureaux d’abonnement et de vente, , p. 398-404 (lire en ligne sur Gallica [PDF]).

- Le Naufrage de La Méduse, Paris, Éd. P. Martinon, coll. « Légendes populaires », , 32 p., grd in-8°.

- « Le Naufrage de La Méduse : détails ignorés », L’Année scientifique et industrielle : trentième année (1886), Paris, Libr. Hachette et Cie, , p. 328-331 (lire en ligne sur Gallica [PDF], consulté le ).

- Marie-Hélène Parinaud, « La Fin tragique des rescapés du radeau de La Méduse », Historia, no 598, , p. 8-15.

- Sylvie Petit (sous la dir. de Philippe Baron), Le Radeau de La Méduse dans la littérature et l’imaginaire aux XIXe et XXe siècles, Besançon, , 534 p., grd in-8°. — Thèse de doctorat : Littérature et civilisation françaises et comparées. Bibliogr. p. 456-479.

- Armand Praviel, Le Radeau de La Méduse, Paris, Éd. Flammarion, coll. « Hier et aujourd’hui », , 126 p., in-16 (lire en ligne sur Gallica [PDF]). — Version remaniée de l’ouvrage suivant :

- Armand Praviel, La Tragédie de La Méduse, Paris, Éd. de la Nouvelle Revue critique, coll. « Le Sphinx », , 231 p., in-16.

- Relation du naufrage de la frégate de S. M. La Méduse, Paris, Impr. de L. P. Sétier, , 8 p., in-8° (lire en ligne sur Gallica [PDF]).

- Relation historique du naufrage de la frégate française La Méduse sur le banc de sable d’Arguin, le 2 juillet 1816, avec l’histoire des naufragés, Lyon, Impr. Dumoulin, Ronet et Sibuet, ca 1816, 16 p., in-8°.

- André Reussner, « Les Sources du naufrage de La Méduse : traditions et vérité », Navigation, vol. 22, no 88, , p. 442-460.

- Roger Roux, Un centenaire : le naufrage de La Méduse (2 juillet 1816), Paris, Éd. de La Revue, , 32 p., in-8°.

- Marguerite Savigny-Vesco, « Le Ruban feuille morte », Revue d’histoire de la philosophie et d’histoire générale de la civilisation, Lille, Faculté des Lettres de l’Université de Lille, no 25 (nouvelle série), , p. 67-82.

- Hans Schadewaldt et Jean Graven (trad. Wolfgang-Amédée Liebeskind), Les Naufragés du radeau de La Méduse : un exemple classique de « l’état de nécessité », Genève, Éd. de la Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, , 30 p., in-8°. — Réunit : L’Odyssée du radeau de La Méduse, 1816, par Hans Schadewaldt ; « L’État de nécessité » justificatif des naufragés, par Jean Graven.

- Marion Sénones, « Charlotte-Adélaïde Picard, naufragée de La Méduse », dans Quelques pionniers de l’exploration saharienne, [s. l.], [s. n.], [s. d.], 6 feuillets tapuscrits. — Semble n’avoir jamais été imprimé.

- Société archéologique d'Eure-et-Loir, Navigateurs d’Eure-et-Loir dans les grandes expéditions des XVIIIe et XIXe siècles : de La Boussole et de L’Astrolabe à La Méduse, de l’expédition de Lapérouse, 1785, à la mission au Sénégal, 1816, Chartres, Société archéologique d’Eure-et-Loir, , 536 p., in-8° (ISBN 978-2-905866-52-3). — Ouvrage complété par divers documents ; parmi ceux-ci : Correspondance du capitaine Dupont ; Journal et Lettres de Charles-Marie Brédif.

- Victor Tantet, Un trait d’inhumanité politique en 1816 : l’expédition de La Méduse et les Anglais au Sénégal, Paris, Éd. Plon, , 24 p., in-12 (lire en ligne sur Gallica [PDF]). — Extrait de La Revue hebdomadaire, .

- Vauthier de Felcourt, « Communication de Me Vauthier de Felcourt [sur le naufrage de La Méduse] », [Bulletin de la] Société des sciences et arts de Vitry-le-François, vol. XXXIV (1938 à 1970), , p. 134-146 (lire en ligne sur Gallica [PDF], consulté le ).

- Catherine Woillez, « Naufrage de La Méduse », dans Vies et aventures des voyageurs extraites des relations les plus curieuses et faisant suite au Nouveau voyageur de la jeunesse…, Paris, Éd. J. Langlumé et Peltier, , in-12 (lire en ligne [PDF]), p. 123-155. — Rééd. en 1833 et 1835 (même éd.).

Littérature, fiction

- Auguste Bailly, Le Radeau de La Méduse, Paris, La Renaissance du livre, coll. « La Grande légende de la mer », , 226 p., in-16. — Analyse de cet ouvrage dans : Sylvie Petit, Le Radeau de La Méduse dans la littérature et l’imaginaire aux XIXe et XXe siècles : [thèse de Lettres modernes], Besançon, , p. 207-212 (cf. Études, documentation).

- Alessandro Baricco (trad. de l'italien par Françoise Brun), Océan mer : roman [« Oceano mare »], Paris, Éd. A. Michel, coll. « Les Grandes traductions », (1re éd. 1993), 274 p., in-8° (ISBN 2-226-09570-5, présentation en ligne). — Rééd. la même année (Paris, Le Grand livre du mois) et en 2002 (Paris, Éd. Gallimard).

- André Benedetto, « Le Radeau de La Méduse », dans Le Titanic et autres clips, Paris, Théâtrales l’association, [1986], 43 p., tapuscrit grd in-8°. — Créé en 1984, au Théâtre des Carmes (Avignon). Ce texte semble n’avoir jamais été imprimé.

- Tristan Bernard, « Le Radeau de La Méduse : comédie en 1 acte », Rions !, Éd. Hachette, no 8, , p. 344-350. — Rééd. en 1937 (Paris et Bruxelles, Éd. Salabert).

- Georges Bordonove, L’Affaire de La Méduse, S. l., s. n., , 64 p., tapuscrit in-8°. — Version radiophonique (réal. par Anne Lemaître) du procès intenté au capitaine Hugues Duroy de Chaumareys. Diffusion sur France Culture le . Ce texte semble n’avoir jamais été imprimé.

- Louis Brault, Ode sur le désastre de la frégate La Méduse, Paris, Éd. Delaunay, , 15 p., in-8° (lire en ligne sur Gallica [PDF]). — Figure aussi dans : Alexandre Corréard et Jean-Baptiste-Henri Savigny, Naufrage de la frégate La Méduse, faisant partie de l’expédition du Sénégal, en 1816, Paris, chez Corréard, , 5e éd. (cf. Témoignages).

- Catherine Cuenca, Le Naufragé de La Méduse, Saint-Martin-en-Haut (Rhône), Éd. Bulles de savon, coll. « L’Histoire, c’est un roman », , 192 p., in-8° (ISBN 979-10-90597-50-1). — Roman pour la jeunesse.

- Paul Darcy (pseud. de Paul Salmon), Le Radeau de La Méduse, Paris, Éd. F. Rouff, coll. « L'Histoire vécue » (no 27), , 32 p., in-8°.

- Catherine Decours, Le Lieutenant de la frégate légère : roman, Paris, Éd. Albin Michel, , 471 p., in-8° (ISBN 2-226-15524-4).

- Charles Deslys, Le Naufrage de La Méduse, Paris, Éd. G. Havard, , 280 p., in-18. — Contient aussi : Le Conseil du Pasteur, du même aut. — Rééd. : Id., Paris, Éd. Lécrivain et Toubon, coll. « Bibliothèque pour tous illustrée » (no 56), , 61 p., grd in-8° (lire en ligne [PDF]).

- Robert Desnos, Le Naufrage de La Méduse : drame radiophonique, , 16 p. (lire en ligne [PDF]).

- Charles Desnoyer, Le Naufrage de La Méduse : drame en cinq actes, Paris, Marchant, coll. « Magasin théâtral, choix de pièces nouvelles », , 36 p., in-8° (lire en ligne sur Gallica, lire en ligne [PDF]). — Créé le , au Théâtre de l’Ambigu-Comique (Paris). Autre éd. : Id., Paris, Barbé, , 16 p., in-f° (lire en ligne sur Gallica [PDF]). La chanson Le Bien vient en naviguant qui figure dans cette pièce a été mise en musique par Adolphe Vaillard ; elle a fait l’objet d’une publication séparée (cf. Œuvres musicales). On trouve des détails sur la mise en scène de cette pièce dans : Louis Palianti, Collection de mises en scène de grands opéras et d’opéras-comiques…, no 69 : Le Naufrage de La Méduse, drame en 5 actes, Paris, chez l’auteur, s. d., in-8°.

- Simone Dubreuilh (texte) et Guy Bernard (musique), Le Radeau de La Méduse : pièce radiophonique… d’après les témoignages des survivants et les minutes du procès de Hughes Duroy de Chaumareys, , 99 p., tapuscrit in-8°. — Pièce (d’après Léon Delabie) diffusée sur Paris Inter, le , dans l’émission Le Théâtre de minuit (réal. René Wilmet). Ce texte semble n’avoir jamais été imprimé.

- Pierre Dukay, Le Naufrage de La Méduse, Paris, Éd. J. Tallandier, coll. « À travers l’univers : aventures vécues de mer et d’outre-mer » (no 12), , 124 p., in-8°, texte sur 2 col.

- Éric Emptaz, La Malédiction de La Méduse : roman, Paris, Éd. B. Grasset, , 295 p., in-8° (ISBN 2-246-54751-2). — Rééd. la même année (Paris, Le Grand livre du mois).

- Valérie Favre, Les Restes de La Méduse, Amiens, Musée de Picardie, , 72 p., in-8° (ISBN 978-2-907643-75-7). — Peintures exposées au Musée de Picardie (-).

- Léon Gozlan, « Dernier épisode du naufrage de La Méduse », dans Les Méandres : romans et nouvelles, Paris, Werdet, , in-8°. — Réédition : « Dernier épisode du naufrage de La Méduse », dans Les Méandres : contes et nouvelles, Paris, Éd. Victor Lecou, , in-8 (lire en ligne sur Gallica [PDF]), p. 191-203.

- Lionel Guibout (illustrateur) et Henri Savigny (auteur), Méduse, S. l., aux dépens des 25, , 76 p., in-f°. Tirage : 106 ex. numérotés, dont 15 ex. hors commerce, sur vélin de Lana. Les lithographies de L. Guibout ont été reprises dans :

- Lionel Guibout (illustrateur) et Michel Tournier (auteur), Le Radeau de La Méduse, Venise, Galleria del Leone, , 83 p., in-f° (présentation en ligne). — Textes inédits de Michel Tournier. Tirage : 109 ex. numérotés et signés par l’aut. et l’artiste, dont 9 ex. hors commerce, sur Lana royal blanc. La relation de Savigny ne figure plus dans ce volume.

- Jacques Henric, Méduse scènes de naufrage : théâtre, Creil, Impr. Dumerchez, coll. « Skêné », , 95 p., in-8° (ISBN 2-904925-29-5). — Tirage : 11 ex. numérotés sur Rivoli et 689 ex. sur Centaure ivoire.

- Jean-François Hutin, Le Complot de La Méduse : roman, Paris, Éd. Glyphe, , 406 p., in-8° (ISBN 978-2-35285-067-0).

- Auguste Jouhaud et Henri Thiéry, Le Naufrage de La Méduse : folie-vaudeville en un acte, Paris, Éd. L. A. Gallet, , 8 p., in-4°, texte sur 2 col. (lire en ligne sur Gallica [PDF]). — Créé le , au Théâtre du Temple (Paris).

- Georg Kaiser (trad. de l'allemand par Huguette et René Radrizzani), Le Soldat Tanaka ; Le Radeau de La Méduse ; Napoléon à la Nouvelle-Orléans [« Der Soldat Tanaka ; Das Floss der Medusa ; Napoleon in New Orleans »], Paris, Éd. Fourbis, coll. « SH », , 256 p., in-12 (ISBN 2-84217-014-8). — Théâtre.

- Dorothée Koechlin de Bizemont, Écris, Charlotte ! : journal d’une rescapée de La Méduse, Rennes, Marines éditions, , 184 p., in-8° (ISBN 978-2-35743-059-4). — Roman inspiré par l’histoire de Charlotte Dard, née Picard (cf. Témoignages).

- Martine Le Coz, Le Nègre et La Méduse : roman, Monaco, Éd. du Rocher, coll. « Littérature », , 233 p., in-8° (ISBN 2-268-03326-0).

- Jeanne Leroy-Denis, La Tragique aventure de La Méduse : drame en trois actes et quatre tableaux, pour hommes seuls, Niort, Éd. H. Boulord, coll. « Mon théâtre », , 68 p., in-12.

- André Lichtenberger, « Le Naufrage de La Méduse : variété inédite », Les Œuvres libres : recueil littéraire mensuel ne publiant que de l’inédit, Paris, Éd. A. Fayard, no 120, .

- Charles de Livry, Adolphe de Leuven et Auguste Pittaud de Forges (d’après Eugène Sue), La Salamandre : comédie-vaudeville en 4 actes…, Paris, Éd. Barba, , 62 p., in-8°. — Créée le , au théâtre du Palais-Royal (Paris). Pièce tirée du roman La Salamandre, publié par Eugène Sue en 1832 (voir plus bas la notice détaillée).

- « Le Naufrage de La Méduse », dans Choix de légendes populaires (anonyme), t. 3, Paris, Éd. Martinon, , grd in-8° (lire en ligne sur Gallica [PDF]), p. 65-96. — Les p. 90-96 sont occupées par des Notes et éclaircissements historiques : Traités de 1815 en ce qui concerne les possessions de la France sur la côte occidentale d’Afrique ; Liste officielle du personnel de l’expédition envoyée en … pour reprendre possession des établissements français sur la côte occidentale d’Afrique ; Composition de la division navale chargée de porter cette expédition au Sénégal ; Ordre textuel donné au commandant du brick l’Argus, M. de Parnajon, chargé d’aller à la recherche des naufragés ; Noms des quinze personnes trouvées vivantes sur le radeau.

- Naufrage de La Méduse, raconté par Mam’Gibou, chanté par M. Gustave, Paris, Impr. de Stahl, , in-12.

- Mary-Jane Noël, Le Radeau de La Méduse : roman, Nice, Éd. Bénévent, coll. « Mercuria », , 102 p., in-8° (ISBN 2-84871-757-2).

- Roger Planchon, Le Radeau de La Méduse ou Gustave et Théo, Villeurbanne, Théâtre national populaire, , 82 p., in-8°. — Créé le , au TNP (Villeurbanne).

- Jean Ristat, Le Naufrage de La Méduse : comédie héroïque, Paris, Éd. Gallimard, , 217 p., in-8° (ISBN 2-07-070676-1). — Contient une bibliogr.

- Emilio Salgari et Luigi Motta, Le Naufrage de La Méduse, Paris, Éd. J. Ferenczi et fils, coll. « Les Romans d’aventures » (no 33), , 80 p., in-8°, texte sur 2 col.

- Jérôme Savary (texte et mise en scène), Oratorio macabre du radeau de La Méduse : spectacle historique, . — Créé le , au Studio des Champs-Élysées (Paris). Ce texte semble n’avoir jamais été imprimé.

- Eugène Sue, La Salamandre : roman maritime, Paris, Éd. E. Renduel, coll. « Scènes, romans et histoires maritimes » (no IV), , 2 vol. in-8° (présentation en ligne, lire en ligne sur Gallica [PDF]). — Nombreuses rééd. Texte également repris dans : Eugène Sue (éd. établie par Francis Lacassin), Romans de mort et d’aventures, Paris, Éd. R. Laffont, coll. « Bouquins », , 1378 p. (ISBN 2-221-07518-8). Ce roman a fait l’objet d’une adaptation théâtrale : Charles de Livry, Adolphe de Leuven et Auguste Pittaud de Forges, La Salamandre : comédie-vaudeville en 4 actes (voir plus haut la notice détaillée).

- Jules Verne (ill. Jules Férat et Charles Barbant), Le Chancellor, Paris, Éd. J. Hetzel, coll. « Les Voyages extraordinaires », , 172 p., grd in-8° (lire en ligne sur Gallica [PDF]). — Roman inspiré par le naufrage de La Méduse.

- François Weyergans, Le Radeau de La Méduse : roman, Paris, Éd. Gallimard, coll. « Blanche », , 229 p., in-8° (ISBN 2-07-023772-9). — Récit du naufrage de La Méduse et de l’aventure des rescapés au début de ce roman ; l’action se déroule ensuite au XXe siècle.

Œuvres musicales

- Victor Chéri et Alphonse Herman, Le Naufrage de La Méduse : quadrille pour piano, Paris, Éd. A. Jaquot, , in-f°. — Partition imprimée.

- Marc Delmas et Francis Popy, Le Naufrage de La Méduse : agitato dramatique pour naufrages, tempêtes, catastrophes et toutes scènes mouvementées dramatiques, Paris, Éd. E. Gaudet, . — Partition imprimée.

- Charles Desnoyer (parolier) et Adolphe Vaillard (compositeur), Le Bien vient en naviguant ! : ronde chantée dans « Le Naufrage de La Méduse », Paris, Éd. L. Vieillot, , In-f°. — Partition imprimée. Chanson extraite de : Charles Desnoyer, Le Naufrage de La Méduse : drame en cinq actes, Paris, Marchant, (cf. Littérature, fiction).

- Fernand Disle (texte et paroles), Sur le radeau de La Méduse : scène tragico-comique, Paris, Éd. Chavat et Girier, , 2 p., grd in-8°. — Partition imprimée.

- Hans Werner Henze (compositeur) et Ernst Schnabel (texte), Le Radeau de La Méduse, Hambourg, Éd.Deutsche Grammophon, , 2 disques 33 t.

- Henri Martelli, Le Radeau de La Méduse op. 91 : poème symphonique pour orchestre, , 4 p., in-8°. — Partition manuscrite au crayon, signée et datée « ». Semble n’avoir jamais été imprimée.

- Pablo Picasso (interprété par Bernard Ascal et Cécile Charbonnel), « Le Radeau de La Méduse », dans Poèmes & propos, Paris, Éd. EPM, (écouter en ligne). — Enregistrement sonore.

- Auguste Pilati et Friedrich von Flotow (compositeurs) et les Frères Cogniard (paroliers), Le Naufrage de La Méduse : opéra en 4 actes, Paris, Éd. Meissonnier et Heugel, , 194 p., grd in-8° (lire en ligne [PDF]). — Créé le , au Théâtre de la Renaissance (Paris). Cette publication peut être complétée par : Jean-Baptiste-Joseph Tolbecque (compositeur), Le Naufrage de La Méduse, musique de A. Pilati et de Flotow : nouveau quadrille brillant (voir plus bas la notice détaillée). On trouve des détails sur la mise en scène de cet opéra dans : Louis Palianti, Collection de mises en scène de grands opéras et d’opéras-comiques…, no 124 : Le Naufrage de La Méduse, opéra en 4 actes, Paris, Impr. de E. Brière, s. d., in-8°.

- Jean-Baptiste-Joseph Tolbecque (compositeur), Le Naufrage de La Méduse, musique de A. Pilati et de Flotow : nouveau quadrille brillant, Paris, Éd. A. Meissonnier et J.-L. Heugel, , in-f°. — Voir plus haut la notice détaillée concernant l’opéra d’Auguste Pilati et de Friedrich von Flotow.

Filmographie

- Le Radeau de La Méduse, film d'Iradj Azimi avec Jean Yanne, Daniel Mesguich et Claude Jade, sorti en 1998.

- The Medusa, film de Peter Webber (2018) avec Jesse Eisenberg, Pierce Brosnan et Vanessa Redgrave

- La véritable histoire du Radeau de la Méduse, docu-fiction d'Herle Jouon, (90 min) diffusé sur ARTE le 21/03/2015. La reconstitution du radeau (« La Machine »), réalisée à l'occasion de ce téléfilm, est désormais exposée dans la cour du musée national de la Marine de Rochefort.

Article connexe

Liens externes

- Radeau de La méduse (historique).

- Frégate La Méduse (maquette).

- Le naufrage de La Méduse : un témoignage peu connu.

- L'histoire du naufrage sur le site du parc national Banc d'Arguin.

- « Qui n’avait ja-ja-jamais navigué - Ép. 1/2 - La Méduse, le naufrage du siècle », sur France Culture (consulté le ) & « Le sort tomba sur le plus jeune - Ép. 2/2 - La Méduse, le naufrage du siècle », sur France Culture (consulté le )