Révolte de Mokrani

La révolte de Mokrani, aussi appelée l’insurrection de 1871 en Algérie, et appelée en kabyle Nnfaq [n] Urumi, issu de l’arabe littéral نِفاق الروم « l'insurrection du français »[5] ou « la guerre du français » est la plus importante insurrection contre les forces coloniales françaises depuis le début de la conquête d’Alger en 1830. Lancée le , la révolte est menée depuis le massif montagneux des Bibans en Kabylie par le cheikh el-Mokrani et son frère Bou-Mezrag, tous deux rejoints par le cheikh el-Haddad (chef de la confrérie des Rahmaniyya), et elle soulève environ 250 tribus, soit un tiers de la population de l’Algérie.

| Date | 1871-1872 |

|---|---|

| Lieu | Algérie (Kabylie, Hauts Plateaux et région de Cherchell). |

| Casus belli | Révolte de Cheikh Mokrani face à sa perte d'influence sur les tribus de la région et l'avancée de la colonisation sur ses terres. |

| Issue | Victoire française |

| Changements territoriaux | Chute du Royaume des Beni Abbès |

| Royaume des Beni Abbès Confrérie de la Rahmaniyya Tribus kabyles Paysans algériens[1] |

| Louis Henri de Gueydon Orphis Léon Lallemand | Cheikh El Mokrani Boumezrag El Mokrani Cheikh El Haddad |

| Armée d'Afrique Supplétif indigènes 86 000 hommes pour la seule armée française | 200 000 combattants (pas tous armés)[2] dont 100 000 cavaliers kabyles. |

Conquête de l'Algérie par la France

Cette insurrection, qui a lieu au même moment que les insurrections communalistes, est l'une des conséquences de la défaite militaire française contre l'Allemagne lors de la guerre de 1870 : le gouvernement de Versailles, qui aspire à prendre le contrôle de l'ensemble du territoire qu'il souhaite coloniser, est alors vu comme faible par de nombreux indigènes algériens. C'est donc l'occasion pour eux de lancer une insurrection pour chasser les Français, dans un contexte de montée en puissance du pouvoir civil et de la colonisation de peuplement. Violemment réprimée, la révolte est un échec et est suivie par une spoliation accrue des terres et la paupérisation des populations indigènes.

Contexte historique

La famille Mokrani : du prestige à la déchéance

Le cheikh Mohammed el-Hadj el-Mokrani (1815-1871) et son frère Bou-Mezrag el-Mokrani, sont issus d’une famille de haut rang : la dynastie hafside de Béjaïa (Bougie-Constantine), dont Ahmed Amokrane, chef des Beni Abbes de 1556 à 1596, est le fondateur.

La citadelle de la Kalâa, dans les Bibans (chaîne de montagnes) constituait la capitale du royaume des Beni Abbes.

Dans les années 1830, leur père Ahmed el-Mokrani (mort à Paris en 1853), se retrouve en rivalité avec un membre éloigné de sa famille pour la succession du trône des Beni Abbes. Ahmed el-Mokrani est finalement fait chef des Beni Abbes en 1831 et, par une alliance avec les autorités françaises, il est reconnu comme étant le khalife de la région de la Medjana et assure le franchissement des Portes de Fer en 1839. Cependant, dès 1845, cette alliance devient progressivement une soumission (ordonnance royale relative au statut de non allié de Ahmed el-Mokrani) et jusqu’à la fin de sa vie, il perd progressivement un certain nombre de prérogatives.

À la mort de son père, Mohammed el-Hadj el-Mokrani est désigné par les Bureaux arabes comme son successeur, néanmoins avec un titre moins prestigieux[6], le titre de bachagha de la Medjana, c’est-à-dire de chef de la circonscription. La possession de ce titre moins prestigieux n’est que le début d’une longue série d’humiliations[note 1] que subira Mohammed el-Hadj el-Mokrani par les forces coloniales françaises entre 1853 et 1870.

L'Algérie sous Napoléon III

L’année de la reddition de l’émir Abd el-Kader ibn Muhieddine (1808-1883) en 1847 marque la fin de la conquête par l’armée française de quasiment tout le nord de l’Algérie, sinon sa soumission : Alger en 1830 ; beylik de Constantine en 1836 ; les beyliks d’Oran et du Titteri (Médéa) en 1847.

Sous le Second Empire, le général Jacques-Louis Randon (1795-1871)[7] mène les opérations de conquêtes de la Kabylie de 1851 à 1857[8].

Entre 1866 et 1868, la population algérienne est frappée par des catastrophes naturelles et sanitaires, ainsi que par la famine : invasion de sauterelles et années de sécheresse, épidémies de choléra et du typhus. Au total, près de 600 000 algériens sont morts pour cause de famine ou de maladie, soit environ 10% de la population[9] - [2].

Par ailleurs, en Algérie de 1830 à 1870, le régime dit « du sabre »[10] prime. Ce régime est un régime militaire reposant sur la soumission de l’Algérie au gouvernement français et qui possède à sa tête un Gouverneur général, exerçant son autorité sur le territoire par l’intermédiaire des Bureaux Arabes (création en 1833), et le ministre de la Guerre[11].

Sous la Deuxième République, ce phénomène s’accentue puisque le , l’Algérie est proclamée comme étant « l’Algérie française ». Puis un remodelage administratif s’impose : l’arrêté du divise le territoire en deux, le territoire militaire (sous l’administration des Bureaux Arabes) et le territoire civil, situé au Nord et divisé en trois départements : Alger, Constantine et Oran[12].

Le Second Empire est une période pouvant être marquée en deux temps : de 1852 à 1860 la période est autoritaire, et, de 1860 à la fin de l’Empire (1870), Napoléon III évolue vers plus de libéralisme. Durant son règne, deux sénatus-consultes sont pris. Le premier, en date du , a pour objectif de délimiter les territoires de tribus arabes et permettre d’organiser la propriété foncière et individuelle de chaque tribu. Le second sénatus-consulte, en date du , autorise la naturalisation française de musulmans ou de juifs sur demande. De plus, ce sénatus-consulte s’inscrit dans la continuité d’une politique libérale : le , dans une lettre à destination du maréchal Mac-Mahon (gouverneur général de l’Algérie), l’empereur Napoléon III affirme l’idée selon laquelle l’Algérie est fondamentalement un « royaume arabe »[6]. C’est par ailleurs cette nouvelle politique et mentalité qui va renforcer l’admiration et la fidélité du cheikh el-Mokrani pour Napoléon III.

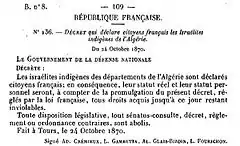

Néanmoins, cette politique défavorisant les colons ne dure pas. Le , Napoléon III capitule à Sedan à la suite du déclenchement de la guerre avec la Prusse et est fait prisonnier le [13]. Le , la Troisième République (1870-1940) est proclamée. La défaite française s'accentue le 19 octobre de cette même année par la capitulation de Bazaine à Metz. Les Prussiens établissant le siège de Paris, le gouvernement français est contraint de se réfugier à Tours. La question algérienne est dévolue au ministre de la Justice, Adolphe Crémieux, et non pas, comme de coutume, au ministre de la Guerre.

Durant cette période (à partir de septembre 1870), l'Algérie est en proie à une certaine anarchie, il est évoqué la « Commune d'Alger » : les colons, massivement républicains et hostiles à Napoléon III, profitent de la situation pour faire avancer leurs revendications antimilitaristes ; de facto, ce sont les conseils municipaux et les comités de défense, notamment ceux d'Alger, qui détiennent l'autorité réelle[14].

Leur pression sur le gouvernement aboutit aux six décrets Crémieux du sur l'organisation de l'Algérie, dont le plus connu est celui octroyant la citoyenneté française uniquement aux Juifs indigènes.

Origines de l'insurrection

Comportements hostiles des Algériens à la fin du Second Empire

Selon Bernard Droz[15], un mécontentement est perceptible chez certains membres de l'aristocratie guerrière kabyle, bien avant la guerre franco-prussienne, en raison de leur perte d'influence et de la diminution de leurs pouvoirs en perpétuelle rivalité avec les autorités françaises coloniales.

Ce mécontentement s’ajoute à l'agitation des masses musulmanes, inquiètes de l'avènement du régime civil établi par Adolphe Crémieux, mis en place le , et marquant donc la fin du régime militaire en application depuis 1830. Ce nouveau régime est interprété comme une domination accrue des colons sur les Algériens, une stratégie de poursuite de la spoliation des terres et une perte de l'autonomie civile et judiciaire des musulmans au profit de l’administration française[6]. De plus, ce même jour, le Gouverneur général le maréchal Mac-Mahon démissionne, remplacé par le général Louis Durrieu[16] - [17].

Les prémices de la révolte et l’insubordination du cheikh el-Mokrani

Dès le , le maréchal Mac Mahon, alerte le gouvernement : « Les Kabyles resteront tranquilles aussi longtemps qu’ils ne verront pas la possibilité de nous chasser de leur pays »[8]. Plusieurs mois avant le début de l’insurrection, l’effervescence s’empare des communautés villageoises qui, malgré l’interdiction des autorités coloniales, élisent les tijmaain (assemblées de villages).

Le , le général Durrieu, Gouverneur général de l'Algérie, signale dans son rapport au gouvernement de la Défense nationale : « Un mouvement insurrectionnel, impossible à prévenir et susceptible de devenir général, me paraît imminent et avec le peu de troupes dont je dispose, je ne saurais prévoir la gravité de ses conséquences »[13].

Une manifestation insurrectionnelle[18] chauffée par les remous en Kabylie, intervient en janvier 1871, sous la forme de mutineries de spahis, originellement corps de cavalerie traditionnel du dey d’Alger, intégré après la conquête de l’Algérie à l’Armée d’Afrique dépendant de l’autorité française. Les spahis refusent d'être envoyés combattre en métropole : ils estiment que leur engagement n'est valable que pour servir en Algérie[6]. Ces mouvements, d'abord à Moudjebeur, près de Boghari () et à Aïn Guettar (dans l'actuelle commune de Khemissa près de Souk Ahras) le , atteignent ensuite El Tarf et Bouhadjar[19].

La mutinerie d'Aïn Guettar, qui représente une désertion d'une centaine d'hommes et le meurtre d'un sous-officier, prend une dimension particulière par l'implication de la famille des Rezgui, dont des membres affirment que la France, vaincue par les Prussiens, n'a plus de forces et que l'heure d'une insurrection générale est venue[20]. Cet appel est écouté par les Hanenchas, dont le soulèvement frappe la campagne (14 colons sont tués) ; Souk Ahras est assiégée du 26 au , puis reprise par une colonne française. Ce soulèvement est ensuite réprimé par cinq condamnations à mort.

Tous ces débuts de révoltes s’inscrivent dans la continuité de la mentalité du cheikh el-Mokrani de rompre avec l'autorité française, puisque en effet, el-Mokrani essaye de démissionner à trois reprises, mais les militaires lui répondent que seul le gouvernement peut accepter celle-ci, puisqu'il ne dépend plus de l'autorité militaire. Mokrani rédige alors deux nouvelles lettres le : une première adressée au général Augereau[21] chef d’état-major pour l’Algérie, et une seconde adressée au capitaine Ollivier, officier chargé de la tutelle de Mokrani[22].

« Vous connaissez la cause qui m'éloigne de vous ; je ne puis que vous répéter ce que vous savez déjà : je ne veux pas être l'agent du gouvernement civil. […] Je m'apprête à vous combattre ; que chacun aujourd'hui prenne son fusil. »

— Lettre du cheikh el-Mokrani au capitaine Ollivier, (Jules LIOREL, Races berbères, Kabylie du Jurjura, 1892, p. 249)

Rôle du décret Crémieux

Louis Rinn[23] (1891), repris par Jules Liorel [22] (1892), affirme que le décret Crémieux du , relatif à la citoyenneté française aux juifs d’Algérie, étendu plus tard à un petit nombre de musulmans, a joué un rôle dans le déclenchement de la révolte du cheikh el-Mokrani. D'après Jules Liorel : « M. l’amiral de Gueydon, gouverneur général, l’a fort bien dit, ce furent la naturalisation des Juifs et les audaces impunies de la presse radicale qui poussèrent les Arabes à se révolter contre la France »[24].

Du côté de la recherche contemporaine, Richard Ayoun conteste que ce décret soit la cause de la révolte, cette « légende [ne s'étant] diffusée que plus tard », par « opportunisme » politique[25]. De même, pour Maxime Aït Kaki[26] (2004), attribuer la révolte au décret Crémieux est « particulièrement répandu dans les milieux antisémites français ».

Le déroulement de l'insurrection

L'extension de la zone insurgée

Le , date de sa prise en main par Mokrani[22], le cheikh lance six mille hommes à l'assaut de Bordj Bou Arreridj[27].

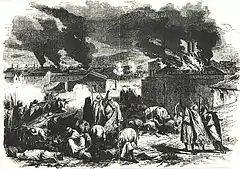

Le , les troupes françaises reprennent le contrôle de la plaine de la Medjana[note 2] par la colonne Bonvallet[13]. Le même jour, le cheikh el-Haddad, chef de la confrérie des Rahmaniyya, proclame que le Prophète lui est apparu et appelle à la guerre sainte au marché des Mcisna à Seddouk[22]. Aussitôt 150 000 Kabyles se soulèvent[28] pour participer à ce qu'ils appellent en berbère Nnfaq [n] Urumi, la « guerre du Français »[5] - [29]. « L’insurrection s’étendit tout le long du littoral, depuis les montagnes qui ferment à l’est la Mitidja jusqu’aux abords de Constantine. Au sud de cette dernière ville, elle se propagea dans la région accidentée du Belezma ; elle se relia aux mouvements partiels jusqu’alors localisés vers la frontière et dans le Sahara oriental Belezma », relate en 1896 Maurice Wahl[30], ancien inspecteur général de l’instruction publique aux colonies. Par ailleurs, le fils du cheikh el-Haddad, Aziz, est nommé « émir des soldats de la guerre sainte » et les khouans (réseau des affiliés à la Rahmaniyya) de la Rahmaniyya entrent dans la rébellion[6].

Néanmoins, contrairement au cheikh al-Haddad, Mokrani espérait une issue pacifique. Le , par deux lettres adressées au président de la République française, Adolphe Thiers, al-Mokrani demande des négociations, mais le gouvernement de la Défense nationale refuse. Ainsi, par un engouement populaire et une alliance implicite entre les cheikh al-Haddad et al-Mokrani, les insurgés progressent vers Alger : le , ils prennent le village de Palestro, 60 km à l'est d'Alger, avant d'atteindre le territoire des Aïth Aïcha, où ils brûlent le village colonial du Col des Béni Aïcha[31].

En avril, 250 tribus sont soulevées, près du tiers de la population algérienne. L'insurrection est forte de cent mille moudjahidines, mais manquant d'armes de guerre et de coordination, elle lance surtout des opérations ponctuelles et désordonnées[15].

La contre-attaque française

L’autorité militaire est obligée de renforcer l'armée d’Afrique : l’amiral de Gueydon, nommé gouverneur général le 1871, en remplacement du Commissaire extraordinaire Alexis Lambert, mobilise 22 000 soldats[2] et met en place un dispositif militaire supérieur à celui qui avait permis d’asservir la région en 1857.

Les insurgés qui avancent de Palestro vers Alger sont arrêtés à l’Alma le ; le [2], Mohammed el-Mokrani meurt au combat près de l’oued Soufflat[note 3] touché par le général Cérez dans le village d’Aïn Bessem[6] : « dans une rencontre avec les troupes du général Saussier, il descendit de cheval et, gravissant lentement, la tête haute, l’escarpement d’un ravin balayé par notre mousqueterie, il reçut la mort, qu’aux dires des témoins de cette scène émouvante il cherchait, orgueilleux et fier comme il eut fait du triomphe[27] », affirme le rapport du gouvernement de la défense nationale français sur ces événements.

Le , le gouverneur général, l’amiral de Gueydon déclare l'état de siège[32]. Les troupes françaises (vingt colonnes) marchent sur Dellys et Draâ El Mizan. Le , le fils Aziz al-Haddad se rend et le [33] le cheikh al-Haddad est capturé, après la bataille d'Icheriden. L’insurrection ne prend définitivement fin qu’après la capture de Bou-Mezrag, le [34].

La répression

Au cours des opérations militaires, on compte une centaine de morts chez les Européens et des pertes inconnues chez les civils autochtones[2].

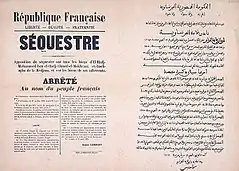

La répression pénale est menée sous le gouverneur général de Gueydon. Elle se traduit par trois sanctions attribuées aux insurgés mais également à leur famille et plus généralement aux tribus ayant participé à l’insurrection : la contribution de guerre, la séquestration de biens et terres des tribus et enfin le jugement en Cour d’assise des insurgés, en effet, l’Algérie est française[17]. Plus de 200 Kabyles[35] sont internés et de nombreuses déportations ont lieu à Cayenne ou en Nouvelle Calédonie (on parle des « Algériens du Pacifique »), dont la plupart ne seront amnistiés qu’en 1895[36]. Bou-Mezrag al-Mokrani quant à lui, est exilé en Nouvelle Calédonie et condamné à la peine de mort, mais il sera gracié en 1878 après avoir participé à la répression de l’insurrection de canaque (kanak)[6].

Concernant la contribution de guerre, les tribus kabyles se voient infliger une contribution s’élevant à environ 36 millions de francs-or. 450 000 hectares de terre sont confisqués et distribués aux nouveaux colons, dont beaucoup sont des réfugiés d’Alsace-Lorraine (à la suite de l'annexion allemande), en particulier dans la région de Constantine[35] - [2].

La répression et les confiscations sont le résultat de l’exil de nombreux kabyles en Tunisie, en Égypte et en Syrie[2].

Plongée dans le dénuement, la population vit durement cette répression, dont la mémoire est transmise par la littérature et la poésie orale.

Au regard de l'histoire, la révolte de Mokrani reste la « première grande insurrection contre la colonisation française »[13], « la plus importante, par son ampleur et son issue tragique, depuis le début de la conquête en 1830 »[35] et le dernier soulèvement armé de toute l’Algérie avant celui de 1954.

Notes et références

Notes

Références

- Achour Cheurfi, La révolution algérienne (1954-1962): Dictionnaire biographique, Casbah éditions, 2004, 495 pages, p. 144.

- Michelle ZANCARINI-FOURNEL, Les luttes et les rêves : Une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours, Paris, Éditions La Découverte, , 995 p. (ISBN 978-2-35522-088-3), chap. 9 (« Les communes, le peuple au pouvoir ? »), p. 375.

- http://encyclopedieberbere.revues.org/1410 « Au point de vue militaire, on a sans doute exagéré l’importance de l’insurrection. La majeure partie de l’Algérie refusa de suivre le mouvement et les Indigènes restés fidèles prirent une part importante à la lutte contre les insurgés. Si ceux-ci totalisèrent 200 000 combattants beaucoup n’étaient certainement pas armés de fusils et, pour l’emporter, la France ne fit intervenir dans ses colonnes que 22 000 hommes y compris les troupes régulières indigènes. Si on dénombra plus de 340 combats, du côté français on enregistra 2 686 décès dont plus de la moitié imputables aux maladies. Les pertes civiles s’élevèrent à une centaine d’hommes chez les Européens mais ne peuvent être précisées pour les Indigènes. »

- « Si les Français perdent 2686 hommes, dont plus de la moitié par maladies, le chiffre des tués algériens est impossible à estimer, la plus faible des évaluations étant de 2000 victimes d'exécutions sommaires ». https://books.google.fr/books?id=7GIEBgAAQBAJ&pg=PA90&dq=%22impossible+%C3%A0+estimer,+la+plus+faible%22&hl=fr&sa=X&ei=aKwuVcC0DY7baqWjgLgK&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q=%22impossible%20%C3%A0%20estimer%2C%20la%20plus%20faible%22&f=false - Catalogue de l’exposition L’Algérie à l’ombre des armes, 1830 – 1962.

- Jean-Marie DALLET, Dictionnaire kabyle-français, (présentation en ligne), p. 551

- Xavier YACONO, « Kabylie : L'insurrection de 1871 », OpenEdition Journals, (lire en ligne)

- Yvette KATAN BENSAMOUN, Le Maghreb De l'empire ottoman à la fin de la colonisation française, Editions Belin, , p. 61, chapitre 3

- Charles-Robert AGERON, « La politique kabyle sous le Second Empire », Persée, (lire en ligne)

- Yvette KATAN BENSAMOUN, Le Maghreb De l'empire ottoman à la fin de la colonisation française, Editions Belin, , p. 84, chapitre 3

- Idir HACHI, « Nnfaq[n]Urumi : le nom kabyle de l’insurrection de 1871 », OpenEdition Journals, no 82, , p. 101-112 (e-ISSN 2253-0738, lire en ligne)

- Damien LORCY, « Sous le régime du sabre », sur www.pur-editions.fr, (ISBN 978-2-7535-1467-6)

- Yvette KATAN BENSAMOUN, Le Maghreb De l'empire ottoman à la fin de la colonisation française, Editions Belin, , p. 65, chapitre 3

- Pierre DARMON, « 1871 : le bachaga Mokrani fait trembler la France », L'Histoire, no 78 (collections), (lire en ligne, consulté le ).

- Yvette KATAN BENSAMOUN, Le Maghreb De l'empire ottoman à la fin de la colonisation française, Editions Belin, , p. 87, chapitre 4

- Bernard DROZ, « Insurrection de 1871: la révolte de Mokrani », dans Jeannine VERDÈS-LEROUX (dir.), L'Algérie et la France, Paris, Robert Laffont 2009, p. 474-475 (ISBN 978-2-221-10946-5).

- Yvette KATAN BENSAMOUN, Le Maghreb De l'empire ottoman à la fin de la colonisation française, Editions Belin, , p. 88

- Pierre DARMON, « La révolte du bachaga Mokrani », sur https://www.lhistoire.fr,

- Charles-André JULIEN, Histoire de l'Algérie contemporaine La conquête et les débuts de la colonisation (1827-1871), PUF, , p.475-476

- Tous ces lieux sont mentionnés dans l'ouvrage de Charles-André JULIEN, Histoire de l'Algérie contemporaine La conquête et les débuts de la colonisation (1827-1871), PUF, 1967.

- Charles-André Julien, Histoire de l'Algérie contemporaine La conquête et les débuts de la colonisation (1827-1871), PUF, 1967, p. 476.

- Lettre de Mokrani au Général Augerand, dans le Rapport de M. Léon de La Sicotière au nom de la « Commission d’Enquête sur les actes du Gouvernement de la Défense Nationale », Versailles, Cerf et fils, 1875, p. 768.

- Jules LIOREL, Races berbères, Kabylie du Jurjura, Paris, (lire en ligne), p. 247-249

- « Louis RINN (1838-1905) », sur data.bnf.fr (consulté le )

- Jules LIOREL, Races berbères, Kabylie du Jurjura, 1892, p. 243

- Richard Ayoun, « Le décret Crémieux et l'insurrection de 1871 en Algérie », Revue d'histoire moderne et contemporaine, tome XXXV, Paris, Presses universitaires de France, no 1, (lire en ligne).

- Maxime AIT KAKI, De la question berbère au dilemme kabyle à l'aube du XXIe siècle, Éditions L'Harmattan, , 317 p. (ISBN 978-2-7475-5728-3, lire en ligne).

- Jean JOLLY, Histoire du continent africain : de la préhistoire à 1600, vol. 1, Éditions L'Harmattan, , 236 p. (ISBN 978-2-7384-4688-6, présentation en ligne).

- Phillip C. Naylor, Historical Dictionary of Algeria, Scarecrow Press, , 640 p. (ISBN 978-0-8108-6480-1, présentation en ligne).

- Youcef ALLIOUI, , L’Harmattan, 2008, p. 32 (ISBN 978-2-296-04961-1)

- Maurice WAHL, La France aux colonies, Paris, Librairies-Imprimeries réunies, .

- (en) [Strahan] L[isbeth] G[ooch] (Seguin), Walks in Algiers and Its Surrounding, , 502 p. (lire en ligne), p. 479.

- Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie, vol. 11, Alger, Bouyer, (présentation en ligne).

- Pierre DARMON, Un siècle de passions algériennes : Histoire de l’Algérie coloniale (1830-1940), Fayard, , 936 p. (ISBN 978-2-213-65399-0, présentation en ligne).

- Pierre MONTAGNON, La conquête de l'Algérie : Les germes de la discorde, Éditions Flammarion, , 470 p. (ISBN 978-2-7564-0877-4, présentation en ligne).

- « Cheikh El Mokrani (1815-1871) Le chef de la Commune kabyle, en guerre contre la colonisation (43) », L'Humanité, (lire en ligne, consulté le ).

- Léon DEVAMBEZ, « Camp des déportés arabes à la presqu'ile Ducos », Archives nationales d'outremer (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Sur l'Algérie

- Charles-André JULIEN, Histoire de l'Algérie contemporaine 1. La conquête et les débuts de la colonisation (1830-1871), Paris, PUF, 1964, chapitre IX.

- Youcef ALLIOUI, La sagesse des oiseaux : Contes Kabyles-Timucuha - Bilingue berbère-français, L’Harmattan, , 216 p. (ISBN 978-2-296-04961-1 et 2-296-04961-3).

- Yvette KATAN BENSAMOUN, Le Maghreb : De l'empire ottoman à la fin de la colonisation française, 2007, Editions Belin, Chapitre 3 et 4

- Sur l'insurrection

- Mouloud GAÏD, Mokrani, Alger, Éditions Andalouses, , 217 p.

- Tahar OUSSEDIK, Mouvement insurrectionnel de 1871, Alger, ENAG Éditions, , 183 p. (ISBN 9961-62-418-1).

- Djilali SARI, L'insurrection de 1871, Alger, SNED, , 53 p.

- Rapport de M. Léon de La Sicotière au nom de la « Commission d’Enquête sur les actes du Gouvernement de la Défense Nationale », Versailles, Cerf et fils, 1875.

- Félix HUN, Des effets du séquestre chez les Kabyles, édition autographe, 1872, 38 p.