Lakhdaria

Lakhdaria (الأخضرية, al-Akẖḍariyah, أيت أولمو), en tamazight : ⴰⵜ ⵓⵍⵎⵓ, en kabyle: At Ulmu ou Lexḍareya), anciennement nommée Palestro pendant la colonisation française, est une commune d'Algérie, située dans le nord de la wilaya de Bouira, en Kabylie.

| Lakhdaria

ayt ulmu ⴰⵜ ⵓⵍⵎⵓ | ||||

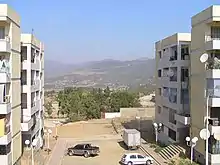

Lakhdaria, vue générale | ||||

| Noms | ||||

|---|---|---|---|---|

| Nom arabe | الأخضرية - أيت أولمو | |||

| Nom amazigh | ⴰⵜ ⵓⵍⵎⵓ | |||

| Administration | ||||

| Pays | ||||

| Région | Kabylie | |||

| Wilaya | Bouira | |||

| Daïra | Lakhdaria (chef-lieu) |

|||

| Chef-lieu | Lakhdaria | |||

| Président de l'APC Mandat |

Mohamed OUKIL (FFS)[1] 2017-2022 |

|||

| Code postal | 10002 | |||

| Code ONS | 1013 | |||

| Démographie | ||||

| Population | 59 746 hab. (2008[2]) | |||

| Densité | 622 hab./km2 | |||

| Géographie | ||||

| Coordonnées | 36° 37′ 00″ nord, 3° 35′ 00″ est | |||

| Superficie | 96 km2 | |||

| Localisation | ||||

Localisation de la commune dans la wilaya de Bouira. | ||||

| Géolocalisation sur la carte : Algérie

Géolocalisation sur la carte : Algérie

Géolocalisation sur la carte : Algérie (nord)

| ||||

Elle est le chef-lieu de la daïra du même nom.

Géographie

Situation

Lakhdaria se trouve à 40 kilomètres au nord-ouest de Bouira et à 40 kilomètres au sud-est d'Alger sur une boucle de l'oued Isser. La ville est entourée de montagnes dont la plus haute est Lalla Moussaad. L'oued a creusé sur 4 km dans la montagne des gorges qui portent le nom de gorges de Ammal (autrefois gorges de Palestro).

Transports

À la suite de la réalisation de l'autoroute est-ouest passant à proximité de la ville de Lakhdaria, la distance Lakhdaria - et le reste des autres destinations est grandement améliorée, ainsi que le trafic beaucoup diminué. Ceci conférerait à la ville d'être une des villes géographiquement intéressantes, d'où l'intérêt économique.

Le transport reliant Lakhdaria au chef-lieu de Bouira est quasi permanent pendant la journée, par mini-cars exploités par des privés.

Lakhdaria est reliée à Constantine, Béjaia et Alger par la gare ferroviaire de Lakhdaria. Elle est traversée par l’autoroute Est-Ouest

Lieux-dits, quartiers et hameaux

Outre son chef-lieu Lakhdaria-ville, la commune de Lakhdaria est composée des localités suivantes[3] : Guergour, Hazama, Igil Izafane, Taouint, Belazem, Bouyegdad, Ouled Sidi Mahdi, Ouled El Hadj, Ould Sidi Abdelaziz, Taliouine, Boumelah, Talghoumt, Ouled Osmane, Bourebeche, Tassalaht, Messouna, Mesmoulata, Takoucht, Zemala, Mohali, Mehouene Berkata et Sebt.

Toponymie

Avant la conquête française, la région était connue sous le nom Ait Oulmou, tribu kabyle maraboutique.

Les français nomment la ville Palestro, en mémoire de la bataille de Palestro.

En 1962, la ville est renommée Lakhdaria, en hommage au combattant de la wilaya IV de l'ALN Rabah Mokrani, dont le nom de guerre était Si Lakhdar, né à Guergour[4]. Le patronyme Lakhdar signifiant en arabe vert, le nom de Lakhdaria prend le sens de « la verdoyante ».

Histoire

Préhistoire

À 5 km de l'actuelle Lakhdaria, se trouve une grotte occupée à l'époque préhistorique et où plusieurs outils ont été retrouvés durant l'époque coloniale.

Antiquité

Le nom pendant l'époque romaine de la région de Lakhdaria est Zazzi. Puis elle prend le nom de watn Beni Hinni.

Conquête arabe

Abderrahmane Ethaalibi exégète en islam (fondateur de la mosquée Qortoba de Cordoue en Espagne, dont le mausolée se trouve actuellement à Alger Centre), est originaire de la région, plus précisément dans l'ex-commune de Yesseri actuellement Zbarbar dans la daira de Lakhdaria.

Période ottomane

Un fort datant de l'époque ottomane, dont les ruines ont survécu à l'occupation française, a été détruit après l'indépendance pour laisser place à des cités dortoirs.

Conquête de l'Algérie par la France

En 1838, l'émir Abd el-Kader débarqua dans la région et installa sa zmala (cour itinérante) au niveau des Aït Hini, à proximité du pont dit de Ben-Hini (Quantrate el-Turk). Il avait fait une emplette dans les villages avoisinants (Tamarkaunit, Aït Ziane, Arkoub, Bellemou) habités jadis par les Kouloughlis[5]. À noter que les habitants de la région surnommés zouatnas (Les huiliers), eu égard à l'importance de leurs oliveraies, ont prêté allégeance à l'émir Abdelkader. D'où la venue de ce dernier pour prélever la zakate (3e précepte de l'Islam, consistant en des offrandes annuelles faites par chaque famille aisée et destinées aux nécessiteux et au renflouement des caisses de l'État).

L'organisation de la colonie

Le village colonial de Palestro (arrondissement) est créé le par un décret de Napoléon III portant superficie exacte, origine des populations qui y vivent et les tribus s'y rattachant. Le chef-lieu du douar de Palestro était un village de 59 feux sur le territoire de Ben Hini, Hini étant le nom d'un hameau kabyle, situé sur les hauteurs des gorges de Palestro, d'accès difficile, à pente abrupte et rocailleuse.

Le village de Palestro était, à l'époque coloniale, traversé par la route impériale numéro 5 d'Alger à Constantine ; il se trouvait à 79 kilomètres d'Alger et à 25 kilomètres de Tizi n'Aït Aïcha (Thenia). Il est renommé Palestro, en mémoire de la bataille de Palestro en Italie.

Le , lors de la révolte des Mokrani qui fit suite à la défaite française face à la Prusse, le village fut attaqué et en partie détruit par des insurgés berbères kabyles dirigés par le cheikh El-Mokrani. On rapporta 46 morts et de nombreux disparus. Le village fut reconstruit par la suite. Une statue représentant Domenico Bassetti (it) et sa famille a été érigée par les Français. Ce monument a été détruit après l'indépendance par des badauds[6]. Beni-Hini, fut le nom utilisé par les Français pour désigner la région où était implanté le centre de colonisation de Palestro. Sur les cartes militaires et les rapports administratifs, le pont Béni Hini était souvent mentionné comme référence géographique. Ce pont fut construit par l’agha Omar, dey d’Alger, afin de permettre aux soldats ottomans de franchir l’oued Isser et rejoindre Bouira et l’est du pays. Il se situait à environ deux ou trois kilomètres au sud-ouest de Palestro, au niveau de la ferme Zaamoum.

Il existe toujours un pont reconstruit plusieurs fois au même endroit que l’emplacement initial. Dans le temps, le pont reliait Guergour au gîte de Zezou, lieu de convergence des Beni-Khalfoun, des Ammal et des Zouatna[20]. Il existe un village nommé Hini ou Ait-Hini à l’ouest de Guergour sur le massif d’Ammal, il culmine les gorges de Palestro, aujourd’hui gorges d’Ammal. Durant mon enfance, l’accès à ce village se faisait à partir de la seule et unique route goudronnée, la RN5, et non plus par Bouzegza comme du temps de la régence ottomane. Pour regagner la route goudronnée, au lieu-dit Scalié, les habitants de Hini devaient suivre un chemin vertigineux, taillé sur une falaise, le long d’un ruisseau qui se déversait dans l’oued Isser. Le nom de ce village est lié au nom Hassan Ben Hini qui fut caïd[22] de la région bien avant l’arrivée des Français. Cette région avait servi dans le passé comme zone de repli pour les groupes kabyles qui avaient perdu leur emprise sur les plaines de l’Algérois. Selon la tradition orale sur l’histoire de la région, le village de Hini aurait été fondé par Ahmed Oulkadi, ancien chef kabyle de la Mitidj

Guerre d'Algérie

Le , une embuscade menée par les maquisards algériens surprend une vingtaine de soldats français du 9e RIC : 21 sont tués ; un seul survécut.

Lakhdaria, peuplé de kabyles, aujourd'hui majoritairement arabisée, est connue pour ses poteries au décor berbère angulaire, ocre sur fond blanc.

Dans l’Algérie indépendante

Après l'indépendance en 1962, la ville est renommée Lakhdaria, en hommage à un chef combattant algérien mort au combat de la guerre d’Algérie : Mokrani Rabah, dont le nom de guerre était Si Lakhdar, né à Guergour[4].

La commune est rattachée au département d'Alger, puis au département de Grande Kabylie et enfin à la wilaya de Bouira en 1974, lors la création de cette nouvelle wilaya.

Le , onze jours après le putsch militaire contre la victoire possible du Front Islamique du Salut, un attentat attribué aux islamistes tue deux gendarmes et un militaire. Ce seront les premiers morts de la décennie noire qui ensanglantera le pays.

Dans les mois qui suivront (1992-2000), la ville sera le théâtre de plusieurs attentats sanglants contre les forces de l'ordre et contre les civils commis par le Groupe islamique armé, obligeant ses habitants à fuir vers le nord. L'armée mènera de nombreuses opérations de ratissage dans la région pour débusquer les islamistes cachés dans les maquis. En 1995 sera créée la première milice du pays, chargée de suppléer les forces de sécurité dans leur lutte contre le terrorisme. La région de Lakhdaria est habitée par une population berbérophone acquise au FFS mais aussi par les Djaadas population décrite par Ibn Khaldun comme berbere mais depuis arabisée.

Démographie

La population de la commune de Lakhdaria est évaluée à 53 000 habitants. Les habitants sont d'origine berbère zénètes. L'arabe algérien est dominant, toutefois, la population reste en partie berberophone. L'arabe classique est étudié dans les écoles de façon généralisée. En raison de l'insécurité pendant la guerre civile algérienne, Lakhdaria a connu un exode rural important.

Économie

Agriculture

Avec une moyenne de 600 mm de pluie annuellement, la région de Lakhdaria est la plus humide de la wilaya. Ceci se constate par sa végétation luxuriante et verdoyante. La région produit en grande partie des olives d'où le surnom de ses habitants, les Zouatnas (les huiliers). Elle produit également des agrumes (oranges, mandarines, citrons, vallentialate, double fine, thomson, clémentines). D'autre part, beaucoup d'arbres fruitiers et de vignobles sont cultivés ; les cultures maraîchères sont aussi très présentes. Mais la région se distingue par sa grosse production de viandes blanches (poulet de chair, dinde, caille…) et de miel. Par ailleurs, la région a bénéficié de la réalisation d'un grand barrage (Koudiète Acerdoune), 2e en Algérie et 5e en Afrique avec ses 769 millions de m3 d'eau, bâti sur l'oued Isser. Ce barrage alimente également par canalisations plusieurs wilaya du pays en eau potable (M'sila, Tizi-Ouzou, Bordj-Bou Arreridj, Medéa, Alger). Une station d'épuration et de traitement de l'eau du barrage est en fonctionnement à Djebahia (ex. Laperrine).

Industrie et télécommunications

La région est dotée d'un complexe de fabrication de peintures et vernis (ENAP) et abrite la direction générale de l'Entreprise nationale de peintures. Elle possède également un complexe de fabrication de détergents (ENAD).

Depuis les années 1970, un Centre de télécommunications par satellites est en fonctionnement à Lakhdaria, doté de plusieurs paraboles géantes que les habitants appellent le radar. Ce centre est à l'échelle nationale et la télévision terrestre et numérique ainsi que les communications téléphoniques de l'ensemble du pays transitent par lui. Le site est implanté sur un vallon à l'entrée est de la ville et communique avec des installations situées sur le sommet de la montagne Lalla Moussaad qui domine la ville.

Tourisme

Les gorges de Palestro attirent beaucoup de touristes nationaux pendant la saison estivale. Une grande partie est constituée de clientèle de transit empruntant la route nationale 5.

Vie quotidienne

Enseignement et formation

La ville est dotée d'un Institut national de la formation professionnelle (INSFP). Les étudiants y sortent avec un diplôme de technicien supérieur équivalent à Bac + 3 et perçoivent une bourse d'études équivalente à celle des étudiants de l'université. Un Centre de formation professionnelle et apprentissage existe depuis l'indépendance et forme les élèves recalés de l'enseignement général, aux petits métiers (vacher, trayeur, tailleur sur arbres, greffeur, maçon etc.). L'enseignement général est quant à lui doté d'écoles primaires, de collèges d'enseignement moyens et de lycées.

Culture

La région compte parmi ses enfants célèbres, Mohamed Bouzid, peintre qui a créé en 1962 l'emblème de la République algérienne démocratique et populaire,

Sports

Le club de l'Union Sportive de Palestro (USP) a été créé en 1929. Après plusieurs changements d'appellation à la suite de l'indépendance du pays (US Lakhdaria, IR Lakhdaria), on a finalement opté pour IBL, « Itihad Baladiète Lakhdaria ». De 1970 à 1990 existe aussi l'équipe de la SNIC (usine de peinture).

Un projet de réalisation d'une piscine semi-olympique est en cours d'exécution près du lycée Bouguerri.

Plusieurs salles de body-building sont exploitées par des privés dans la ville.

Loisirs

La ville abrite une Maison de jeunes. Cette infrastructure culturelle abrite également l'association culturelle Thaalibia. Les jeunes qui s'y rendent pratiquent de la musique andalouse, du théâtre amateur et autres loisirs.

Lieux de culte

Il existe cinq mosquées reparties dans la ville, d'autres sont construction, pour la prière ou occasionnellement l'apprentissage du Coran destiné aux enfants pendant les périodes de vacances scolaires.

Personnalités

- Nabil Hamouda, footballeur algérien né à Lakhdaria le .

Filmographie

- Palestro, Algérie - Histoire d'une embuscade, est un documentaire sorti en 2012 qui retrace les causes et les conséquences d'une embuscade montée par des maquisards d’Ali Khodja, l’un des jeunes chefs locaux du FLN, sur les hauteurs des gorges de Palestro et revient sur des témoignages et l'histoire coloniale de cette vallée[7].

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

- https://www.djazairess.com/fr/letemps/185167

- « Wilaya de Bouira : répartition de la population résidente des ménages ordinaires et collectifs, selon la commune de résidence et la dispersion ». Données du recensement général de la population et de l'habitat de 2008 sur le site de l'ONS.

- « Décret no 84-365 du fixant la composition, la consistance et les limites territoriales des communes », Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, no 67, , p. 1494 (lire en ligne).

- Commémoration du 48e anniversaire du décès du commandant Si Lakhdar par Ath Mouhoub, dans la Dépêche de Kabylie (7 mars 2006)

- D'après Daumas et Fabar, 1847, éd. L. Hachette et Cie

- Étude historique sur la ville d'Aumale par Joseph Parrès (1912), avec un chapitre sur les insurrections à Palestro

- Palestro, Algérie : histoires d'une embuscade, présentation sur Arte