IXe millénaire av. J.-C.

Le IXe millénaire av. J.-C. couvre la période allant de l’an 9000 av. J.-C. à l’an 8001 av. J.-C. compris.

17e à 15e millénaires AP |

XIIe millénaire av. J.-C. |

XIe millénaire av. J.-C. |

Xe millénaire av. J.-C. |

IXe millénaire av. J.-C.

|

VIIIe millénaire av. J.-C. |

VIIe millénaire av. J.-C. |

VIe millénaire av. J.-C. |

Ve millénaire av. J.-C.

Le IXe millénaire av. J.-C. voit l'émergence de l'agriculture au Proche-Orient, qui marque le début du Néolithique dans la région.

Évènements mondiaux

- La population mondiale passe de 4 millions à 100 millions d'individus entre 9000 et 3000 av. J.-C.[1].

- 8600-7500 av. J.-C. : Boréal. Climat plus sec et plus chaud en Europe. La végétation est dominée par les noisetiers, les érables, les pins et les bouleaux ; la faune par les élans, les castors, les aurochs, les sangliers, les cerfs et les chevreuils[2].

Afrique

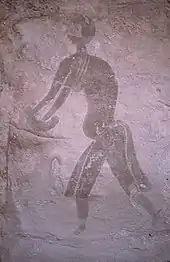

La dame aux yeux bandées, peinture rupestre de Sefar, dans le Tassili n'Ajjer, Algérie (période des têtes rondes).

- 8850-7850 av. J.-C. : néolithique ancien 1 (phase El Adam) en Haute-Égypte. Aridité moyenne. Poterie, millet sauvage, gazelle. La présence d'os et de dents de grands bovins laisse présager une hypothétique domestication. De 8850 à 4250 av. J.-C., les nombreuses installations préhistoriques dans les oasis à l’Ouest du Nil, notamment les sites de Nabta Playa (Égypte) et du Wadi Howar (Soudan) correspondent à des périodes humides et arides alernées. Des chasseurs nomades parcourent des zones boisées aujourd’hui désertiques. La vallée du Nil, immense marécage, n’offre aucune possibilité de résidence fixe[3].

- 8800-5100 av. J.-C. : maximum humide en Afrique occidentale (subpluvial néolithique) qui bénéficie d'un climat de mousson, révélé par un important apport de sédiments fluviaux dans le golfe de Guinée avec un maximum de 8400 à 7600 av. J.-C. Le Sahara est verdoyant et parsemé de cours d’eau et de lacs, le lac Tchad atteint 340 000 km2 contre 24 000 au début du IIIe millénaire[4].

- Vers 8500 av. J.-C. : première utilisation d’outils microlithiques au Sahara[5]. Montés sur un manche d’os ou de bois, ils fournissent des faucilles pour récolter les graminées sauvages. D’autres sont fixés comme pointes et barbelures sur des flèches et des harpons, parfois assujettis à l’aide du mastic produit par les lentisques. Débuts de l’art rupestre du Sahara. Dans l’Akakus et la Tassili n'Ajjer, les peintures du style des « têtes rondes » sont postérieures à la date de 8000 ± 900 av. J.-C.[6]. La chronologie classique établie selon les styles, distingue les périodes archaïques, dites « bubaline » (représentation du grand buffle, Bubalus antiquus) et « tête ronde », et la période pastorale (domestication des bovidés, entre 4500 et 4000 av. J.-C.), puis à la proto-histoire, une période caballine (introduction du cheval) et une autre caméline (introduction du dromadaire). Les dénominations « bubaline » et « pastorale » tendent à être abandonnées au profit des styles dits « du Mesāk » et « de Tazina » pour les gravures et des « Têtes Rondes » et d’Eheren pour les peintures[7].

- Vers 8550-8240 av. J.-C. : industrie microlithique (pointes de Bir Ounan) associée à des meules et des tessons de céramique dans l'Adrar Bous dans le Ténéré au Niger, laissé par des chasseurs-pêcheurs-cueilleurs appartenant à la culture kiffienne[8].

Amérique

- Vers 9000 av. J.-C. : restes humains trouvés en 1936 par Junius Bird dans les sites de Cueva Fell (en) (le niveau 1 est daté à 10 720 ± 300 ans avant le présent[9]), de Cerro Sota et de Pali Aike, dans la province de Magallanes, au sud du Chili, datés de 11 000 ans avant le présent[10]. Présence humaine attestée à la Terre de Feu[11].

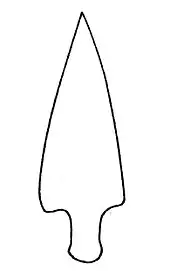

Pointe de Paiján.

- Vers 8800-6500 av. J.-C. : culture de Paiján (en) sur la côte nord du Pérou entre 10 800 et 8 500 ans avant le présent[12]. Pèche au harpon à pointe de pierre effilée, cueillette des escargots, chasse de petits animaux (viscache) et utilisation de meules. Les restes humains les plus anciens sont datés de 10 200 ± 180 ans avant le présent[13].

- 8700-6700 av. J.-C. : occupation de la grotte de Guilá Naquitz dans la vallée d’Oaxaca au Mexique par des chasseurs-cueilleurs[14]. On voit apparaitre une séparation des activités entre les sexes.

- Vers 8600-5500 av. J.-C. : le site de Cueva del Guitarrero, dans le Callejón de Huaylas, au Pérou, livre des restes de piment apparemment cultivé datés entre 8600 et 8000 av. J.-C. Le haricot de Lima et le haricot commun apparaissent vers 7000 à 6000, le maïs vers 5500, les amarantes et les courges vers 5000 av. J.-C.[15]. Cinquante-cinq pièces de cordages et treize fragments de textiles, datant probablement des IXe au VIe millénaires avant notre ère, ont été retrouvés sur le site[16].

- Vers 8500-8160 av. J.-C. : le cobaye (cuy), apparait associé à des ossements humains dans l'abri sous roche de Jayhuamachay (es), situé dans une forêt humide à 3 350 mètres, dans la région d'Ayacucho au Pérou, dans les Andes centrales, occupé entre 8500 et 8160 av. J.-C.[17].

- Vers 8200-7200 av. J.-C. : des sandales en écorce d'armoise, trouvées dans la grotte de Fort Rock en Oregon, sont les plus anciennes chaussures jamais découvertes, datant de 10 200 à 9 200 ans avant le présent[18].

Asie et Pacifique

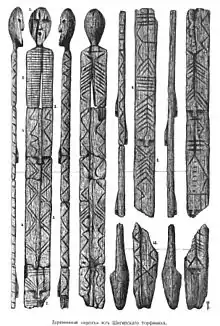

Idole de Shigir, dessin de Vladimir Tolmachev, 1916.

- Vers 9000 av. J.-C. : idole de Shigir, la plus ancienne sculpture en bois conservée, taillée dans un tronc de mélèze, découverte dans l’Oural au XIXe siècle[19].

- Vers 9000-4000 av. J.-C. : haches-herminettes de Nouvelle-Guinée produites entre 1 000 et 6 000 ans avant le présent[20] - [21], interprétées comme des outils de défrichage et de débroussaillage, pour favoriser la pousse des formes sauvages de sagou, de taro, d’igname et de bananes, qui poussent à l’orée des forêts.

- Vers 8500 av. J.-C. : homme de Wajak, découvert dans l'est de l'île de Java par Eugène Dubois en 1888, daté d'environ de 10 500 ans avant le présent à partir d'échantillons de faune qui lui sont associés[22].

- En Inde, de nombreux sites mésolithiques ont été découverts dans le Rajasthan (Bagor (en), Tilwara), le Gujerat (Langhnaj (en)) et en Inde centrale (Adamgarh (en)). L’augmentation du nombre de sites par rapport à ceux du paléolithique semble indiquer des modifications climatiques. On observe la miniaturisation des outils qui correspond à une amélioration des techniques de chasse, de pêche et de cueillette. Des microlithes géométriques apparaissent, permettant la fabrication de pointes de flèches et de harpons. Ces pièces proviennent de zones à économie mixte, où l’élevage des chèvres et des moutons joue un rôle important à côté des activités de chasse. Ces microlithes se rattachent par leur type à des traditions d’Asie centrale remontant aux VIIe-VIe millénaires mais ils sont dans plusieurs sites associés à des productions plus tardives, jusqu’à l’âge du fer (Langhnaj)[23].

Proche-Orient

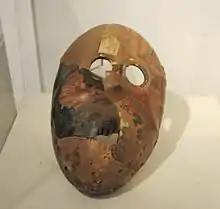

Réplique du masque en pierre peinte de Nahal Hemar, dans le désert de Judée, vers 8000 av. J.-C.

Première tentative d’agriculture : dans le nord de la Syrie, un groupe d’agriculteurs nomades aurait sélectionné avec l’aide de la faucille et pendant au moins vingt ans des épis mutants d’engrain sauvage (les grains adhérant aux épis), dans des champs chaque fois différents pour ne pas mélanger les grains, créant ainsi (par hasard ?), le blé domestique[24].

- 8800-7600 av. J.-C. : néolithique précéramique B ancien ou PPNB, Prepottery Neolithic B (période III). Site de Jéricho) et moyen (site de Beidha) dans le Levant. Précéramique en Anatolie (Hacilar (en), Çayönü. Une protoagriculture est vraisemblable à Mureybet, attestée par l’augmentation considérable de la part des céréales dans les analyses polliniques. Du blé amidonnier domestique est présent à Jéricho, dans la vallée du Jourdain. Début de l’économie agricole dans les régions de Damas et du Moyen-Euphrate dans le nord de la Syrie. Les villageois plantent des céréales sauvages (engrain des collines du Taurus) sur des terrains préparés en dehors de leur biotope naturel. Présence de blé amidonnier, de lentilles et de pois dans les plus anciens niveaux de Tell Assouad, dans la région de Damas. Entre 8500 et 8000 av. J.-C., les nouvelles sociétés villageoises d’agriculteurs immigrent hors de la zone nucléaire avec leurs techniques, s’installent sur la côte méditerranéenne (Ras Shamra), le long de l’Euphrate (Bouqras) et en milieu aride à El-Kowm ou Palmyre. Dans les deux cas, l’environnement n’était pas favorable à une naissance spontanée de l’agriculture, mais le milieu méditerranéen plus humide pouvait facilement accueillir des plantes domestiquées, alors que le milieu aride n’offrait pas les mêmes possibilités. L’agriculture y perd de l’importance au profit de la chasse[25].

- Amorce de sédentarisation sur le site de Zawi Chemi Shanidar en Irak au début du IXe millénaire av. J.-C. : constructions circulaires, matériel de broyage et technique du polissage. Signe de protoagriculture et de protoélevage du mouton. La culture de céréales s’étend rapidement vers les riches plaines de l’Euphrate avec de l’engrain récolté sur les monts Zagros (sites de Ganj Dareh, Ali Kosh (en) et Jarmo). L’élevage ovin et surtout caprin parait avoir un rôle dominant dans le Zagros. On pense qu’il existait des migrations saisonnières pour accompagner les troupeaux dans les vallées en hiver et en altitude en été, à partir d’installations fixes qui étaient à ces moments partiellement désertées. L’agriculture est pratiquée conjointement[25]. L’orge et le blé apparaissent dans le Zagros iranien sur les sites de Chogha Golan et Chia Sabz Est à la fin du millénaire[26].

- 8800-6400 av. J.-C. : expansion de la technique de la chaux et du plâtre, venue du Levant, vers l’Anatolie en passant par l’Euphrate (Mureybet et Abu Hureya), de 8800 à 6400 av. J.-C.[25].

- Vers 8600-8100 av. J.-C. : village de maisons rondes de Mureybet II[27]. L’incendie d’une des maisons a permis d’étudier avec précision sa structure : installée dans une pente et partiellement enterrée, son toit plat lui donne la forme d’un cylindre. Elle est construite de matériaux divers, bois, pierre, boue mis en œuvre ensemble en jouant sur leurs qualités intrinsèques : massivité, rigidité, plasticité. Apparition de la technique du chaînage. L’amorce de divisions intérieures en pièces spécialisées introduit le mur rectiligne dans l’architecture.

- Vers 8400 av. J.-C. : présence de bœufs et de chèvres domestiques à Chypre, emmenés en bateau par les occupants de l’île. Des moutons et des cochons sont introduits après 8000 av. J.-C.[28].

La tour de Jéricho.

- Vers 8300-7800 av. J.-C. : premières traces d'habitation retrouvées près de la source de Tell es-Sultan sur le site ancien de Jéricho. Elles se composent de murs défensifs et d'une tour de 8,2 m datée de 8300 à 7800 av. J.-C.[29]. Le site est occupé depuis le mésolithique (15 000 - 8 300 av. J.-C.) par des chasseurs-cueilleurs qui ont laissé un petit sanctuaire[30] de 3,5 m sur 6,5 m probablement natoufien. L'agglomération, considérée comme une des plus anciennes villes du monde, devait alors compter de 375 à 1 000 habitants[31].

- Vers 8100-7300 av. J.-C. : village de maisons rectangulaires, en blocs calcaires liés de mortier d’argile de Mureybet III dans la vallée de l’Euphrate. L’espace domestique peut être progressivement agrandi. Certains murs sont décorés à l’intérieur de motifs géométriques peints[27].

- Prémices de la métallurgie : des perles de cuivre natif et une épingle ont été retrouvées à Çayönü, sur l’Euphrate, une perle de plomb à Çatal Höyük. À partir de ce moment et durant tout le VIIIe millénaire av. J.-C. et le VIIe millénaire av. J.-C., en Anatolie, Syrie (Tell Ramad (en)), Mésopotamie ou Iran, des sites ont fourni quelques petits objets, généralement de parure, perles ou épingles, à l’occasion un bracelet en plomb (Yarim Tepe), et même des perles en or (Tépé Gawra), mais très rarement de petits outils[25].

- Diversification des pratiques architecturales. Abandon du plan circulaire, remplacé par le plan rectangulaire, susceptible d’extension (Mureybet, Cheikh Hassan, dans la vallée de l’Euphrate en Syrie). L’usage des sols de chaux, apparu à Beidha, se répand très vite. À Beidha et à Basta (Palestine), à Çayönü (Taurus) se développent des maisons rectangulaires à étage : en soubassement des murs de pierre aménage des espaces (alvéoles, petites pièces, couloirs étroits) servant sans doute au stockage des denrées ; au niveau supérieur, très nettement au-dessus du sol, se trouve un niveau d’habitation, peut être construit en matériaux plus légers[25].

- Bâtiments communautaires circulaires de Jerf el Ahmar et Mureybet. À la fin du Néolithique précéramique A et au début du Néolithique précéramique B, les villages du Haut-Euphrate se dotent de bâtiments circulaires, souvent aménagés en fosse et ornés d'une iconographie géométrique ou naturaliste comme à Jerf el-Ahmar[25].

Notes et références

- Olivier David, La population mondiale : Répartition, dynamique et mobilité, Armand Colin, , 224 p. (ISBN 978-2-200-60337-3, présentation en ligne).

- Marcel Otte, La protohistoire, Bruxelles/Paris, De Boeck Supérieur, , 382 p. (ISBN 978-2-8041-5923-8, présentation en ligne).

- Alain Gallay, « Sociétés et rites funéraires : le Nil moyen (Soudan) du Néolithique à l’Islamisation », Varia, no 12, , p. 43-80 (présentation en ligne).

- Sylvain Ozainne, Un néolithique ouest-africain : cadre chrono-culturel, économique et environnemental de l'Holocène récent en pays dogon (Mali), Francfort-sur-le-Main, Africa Magna Verlag, , 259 p. (ISBN 978-3-937248-33-2, présentation en ligne).

- Axel Van Albada et Anne-Michelle Van Albada, La montagne des hommes-chiens : art rupestre du Messak libyen, vol. 35, Seuil, (présentation en ligne).

- Jean-Loïc Le Quellec, Périodisation et chronologie des images rupestres du Sahara central, Préhistoires Méditerranéennes, 2013 (4).

- Marc Azéma et Laurent Brasier, Le beau livre de la préhistoire : De Toumaï à Lascaux 4, Dunod, , 420 p. (ISBN 978-2-10-075789-3, présentation en ligne).

- Annabelle Gallin, « Clark, Desmond J. et Gifford-Gonzalez, Diane (eds), 2008, Adrar Bous: (en) Archaeology of a Central Saharan Granitic Ring Complex in Niger » (recension), Journal des africanistes, vol. 79, no 2, , p. 408-410 (lire en ligne).

- Dictionnaire de la Préhistoire : Les Dictionnaires d'Universalis, Encyclopaedia Universalis, (ISBN 978-2-341-00223-3, présentation en ligne).

- Giacomo Giacobini, Hominidae : Actes du 2e Congrès International de Paléontologie Humaine, Turin, 28 septembre - 3 octobre 1987, Editoriale Jaca Book, (présentation en ligne).

- (en) Stuart J. Fiedel, Prehistory of the Americas, Cambridge University Press, , 400 p. (ISBN 978-0-521-42544-5, présentation en ligne).

- (en) Nuno F. Bicho et Jonathan A. Haws auteur3=Loren G. Davis, Trekking the Shore : Changing Coastlines and the Antiquity of Coastal Settlement, New York, NY, Springer Science & Business Media, (ISBN 978-1-4419-8219-3, présentation en ligne).

- (en) Jeffrey Quilter, The Ancient Central Andes, Routledge, , 340 p. (ISBN 978-1-317-93524-7, présentation en ligne).

- (en) Richard E. Blanton, Ancient Mesoamerica : A Comparison of Change in Three Regions, CUP Archive, , 300 p. (ISBN 978-0-521-29682-3, présentation en ligne).

- Jean Guillaume, Ils ont domestiqué plantes et animaux : Prélude à la civilisation, Versailles, Éditions Quæ, , 480 p. (ISBN 978-2-7592-0892-0 et 2-7592-0892-3, présentation en ligne).

- (en) James M. Adovasio et Thomas F. Lynch, « Preceramic Textiles and Cordage From Guitarrero Cave, Peru », American Antiquity, vol. 38, no 1, (présentation en ligne).

- (en) Helaine Silverman et William Isbell, Handbook of South American Archaeology, Springer Science & Business Media, , 1192 p. (ISBN 978-0-387-75228-0, présentation en ligne).

- (en) Marcel Kornfeld et Bruce Huckell, Stones, Bones, and Profiles: Exploring Archaeological Context, Early American Hunter-Gatherers, and Bison, University Press of Colorado, , 440 p. (ISBN 978-1-60732-453-9, présentation en ligne).

- Bernadette Arnaud, « L'Idole de Shigir : une énigme de 11 000 ans », sur Sciences et Avenir, .

- (en) David L. Clarke, Models in Archaeology, Routledge, , 1086 p. (ISBN 978-1-317-60617-8, présentation en ligne).

- (en) Michael H. Crawford et James H. Mielke, Current Developments in Anthropological Genetics : Ecology and Population Structure, vol. 2, Springer Science & Business Media, (ISBN 978-1-4615-6769-1, présentation en ligne).

- Archipel, vol. 73, SECMI, (présentation en ligne).

- (en) Dr. Sanjeevkumar Tandle, Indian History, Laxmi Book Publication, (ISBN 978-1-312-37211-5, présentation en ligne).

- Alain Bonjean, « Histoire de la culture des céréales et en particulier de celle du blé tendre (Triticum aestivum L.) », Dossier de l’environnement de l’INRA, no 21, , p. 29 (présentation en ligne).

- Jean-Claude Margueron, Le Proche-Orient et l'Égypte antiques, Hachette Éducation Technique, , 416 p. (ISBN 978-2-01-140096-3, présentation en ligne).

- (en) Roger Matthews et Hassan Fazeli Nashli, The Neolithisation of Iran : the formation of new societies, Oxford (GB)/London, Oxbow Books, , 296 p. (ISBN 978-1-78297-190-0, présentation en ligne).

- Georges Roux, La Mésopotamie, Seuil, , 473 p. (ISBN 978-2-02-008632-5, présentation en ligne).

- Jean-Denis Vigne, Les débuts de l'élevage, Humensis, , 192 p. (ISBN 978-2-7465-1222-1, présentation en ligne).

- (en) Ofer Bar-Yosef, « The Walls of Jericho: An Alternative Interpretation », Current Anthropology, vol. 27, no 2, , p. 157-162 (présentation en ligne).

- (en) The Holy Land : an Oxford archaeological guide from earliest times to 1700, Oxford, OUP, , 551 p. (ISBN 978-0-19-923666-4, présentation en ligne).

- (en) Amnon Ben-Tor, The Archaeology of Ancient Israel, Yale University Press, , 398 p. (ISBN 978-0-300-05919-9, présentation en ligne).

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.