Cap Ferret

Le cap Ferret est un cap français formant un cordon littoral qui se situe à l'extrémité sud de la presqu'île de Lège-Cap-Ferret en Gironde. Il sépare l'océan Atlantique et le bassin d'Arcachon.

| Cap Ferret | |

Le cap Ferret en 2004. | |

| Localisation | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Nouvelle-Aquitaine |

| Coordonnées | 44° 37′ 19″ nord, 1° 14′ 59″ ouest |

| Océan | Océan Atlantique |

Étymologie

Le cap Ferret n'a que 3 000 ans d'histoire géologique : c'est la formation la plus récente de la côte gasconne. Comme dans de nombreux sites des Landes de Gascogne, le sol comporte une couche de grès résultant de la cimentation des grains de quartz entre eux par des hydroxydes de fer et de la matière organique : la couche d'alios. L'eau ruisselant dans la nappe est donc très chargée en fer et, lorsqu'elle débouche sur la plage, elle provoque des traînées oxydées aux couleurs de rouille.

C'est ce phénomène qui justifie l'appellation donnée à la pointe de la presqu'île de « Lo Cap Herret », « La tête ferrugineuse » en gascon. Par la suite, des géographes orthographièrent Cap Horet ou Herret, puis Ferret sous l'influence du français, mais en conservant dans la prononciation le son du « h » aspiré gascon[1].

Géographie

Le cap Ferret est l'extrémité de la presqu'île de Lège-Cap-Ferret qui s'est formée par l'allongement, depuis seulement environ 2 000 ans, d'une flèche sableuse, alimentée par la dérive littorale nord-sud due aux courants côtiers, et qui ferme partiellement le bassin d'Arcachon. Celui-ci, à l'est, et l'océan Atlantique, à l'ouest, offrent au cap Ferret une situation géographique et climatique originale entre deux « mers ». On peut ainsi profiter, d'un côté, des paysages du bassin d'Arcachon et, de l'autre, des vagues et de l'immensité de la Côte d'Argent. À la Pointe, où s'effectue la jonction entre le bassin d'Arcachon et l'océan Atlantique, on observe, au milieu des passes, le banc d'Arguin et, au-delà, la dune du Pilat.

Le site est soumis à une forte érosion éolienne et marine ; cette dernière marque plus particulièrement la pointe en raison du phénomène cyclique d'ouverture des passes du bassin d'Arcachon à chaque marée descendante.

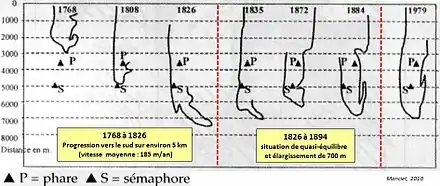

L'observation de l'évolution de la flèche sableuse au cours des derniers 250 ans montre une progression durant environ 60 ans (1768-1826) puis une stabilité relative durant environ 70 ans (1826-1894). De 1894 à 1964, la flèche s'est allongée de 70 m alors que la rive interne s'est érodée et, depuis 1973, on observe un recul constant de la flèche vers le nord du fait de l'érosion qui continue[2]. Sur le versant atlantique, au début du XXIe siècle, le trait de côte recule entre trois et quatre mètres par an[3].

Le banc dit « du Mimbeau » est une langue de sable couverte en partie de végétation (oyats, tamaris, petits pins…) et qui forme une lagune séparée du bassin juste avant la pointe du cap Ferret. Son nom vient du surnom d’un marin de La-Teste-de-Buch, Jean Dubos, qui y avait installé une cabane et qui disparut en mer en 1831[4].

La flèche du Mimbeau s’est formée aux alentours de 1880. Jusqu’en 1950, cette flèche était alimentée par le sable transporté par la houle depuis l’extrémité du cap Ferret. Avec les premières protections contre l’érosion marine construites depuis 1950, l’alimentation en sable du Mimbeau s’est interrompue. Son enracinement s’est déplacé vers le nord jusqu’en 1984 et sa pointe s’est rallongée. Depuis 1996, le Mimbeau ne montre plus d’importantes modifications[2] ; cependant, en 2016, la fosse du Mimbeau, c’est-à-dire le « trou » situé au large de la flèche sableuse, s’approfondirait dangereusement, faisant craindre des effondrements[5].

La forêt du cap Ferret

Le paysage le plus présent du cap Ferret est celui de la forêt dunaire, qui représente 75 % de la presqu'île[6]. Cette forêt fut plantée au début du XIXe siècle à l'initiative de Nicolas Brémontier pour fixer les dunes et assécher les marécages[6]. De nos jours, cette forêt est gérée par l'ONF et la possession est répartie entre l'État (à 50 %), les propriétaires privés et la commune[6].

La forêt de Lège, qui comprend environ 7000 hectares, est présente sur la totalité de la presqu'île[7]. Cette forêt accueille de nombreuses espèces végétales et animales de par la richesse de ses milieux (étangs, tourbières et ruisseaux), soit 305 espèces végétales et 215 espèces animales[8].

Ressources pétrolières

Sur la presqu’île du cap Ferret se trouvent des forages exploitant une nappe de pétrole située à 3 200 m de profondeur appartenant aux ressources du bassin aquitain. Le puits du cap Ferret, ouvert en 1962, exploitait par un forage dévié le gisement de « Lavergne » situé sous la mer, entre la pointe et le banc d’Arguin[9]. Il a été fermé en 1994 par ESSO-Rep, filiale d’Exxon et ancien exploitant, en raison du débit trop faible. Le puits a été déplacé plus au nord à cause de l’érosion.

La société pétrolière Vermilion, qui a racheté les champs pétrolifères d'Esso, a été autorisée à réexploiter le gisement de « Lavergne » jusqu’en 2029 et à forer des puits additionnels[10] - [11]. Les hydrocarbures sont acheminés via un oléoduc au bec d'Ambès.

Histoire

Les premiers habitants

Au XIXe siècle, quelques pêcheurs s'installent en divers endroits de la presqu'île, tandis que la pointe n'est occupée que de façon temporaire. Les pêcheurs de La Teste et de Meyran (quartier et port de Gujan-Mestras) y accostent en pinasse pour traquer les poissons à l'entrée du bassin ou sur le rivage côté océan. Ils érigent alors quelques cabanes de fortune sur les plages qu'ils peuvent atteindre facilement par un chenal. Protégés par la pointe du cap Ferret, ils sont à l'abri des vents d'ouest et à proximité des bancs de poissons entrant ou sortant du bassin et de ceux qui circulent en haute mer. En 1857, une douzaine de cabanes sont présentes sur les plages à proximité du phare qui vient d'être édifié, le « quartier des pêcheurs ». Tout au long de cette seconde moitié du XIXe siècle, quelques fonctionnaires, douaniers, gardiens de phare et gardes forestiers chargés de l'ensemencement des dunes, rejoignent cette population de pêcheurs venue principalement des ports de la rive sud du bassin. Pour ceux-ci, le territoire de la presqu'île du cap Ferret est désigné comme étant « de l'autre côté d'eau ».

Sous l'impulsion de l'empereur Napoléon III, l'ostréiculture se généralise à partir de 1860, et des concessions sur le domaine public maritime sont octroyées pour construire des cabanes ostréicoles. C'est à cette période charnière que l'ostréiculture et un peu plus tard le tourisme, vont s'imposer dans le paysage économique local.

Du fait de sa difficulté d'accès par voie de terre, la presqu'île du cap Ferret est restée longtemps un lieu accessible uniquement par voie maritime par quelques ostréiculteurs, des pécheurs en mer et des chasseurs passionnés. De résidents occasionnels, quelques-uns s'y installent pourtant peu à peu de manière permanente, constituant plusieurs villages échelonnés le long de la péninsule : la Pointe aux chevaux, L'Herbe, La Vigne, Petit et Grand-Piquey, Les Jacquets, etc. Même si quelques villas sont construites pour des propriétaires fortunés, l'approvisionnement en denrées de première nécessité et la scolarité des enfants posent problème, faute de structures adaptées. L'appartenance administrative de la presqu'île à la « lointaine » commune de La Teste-de-Buch ne facilite pas les choses, avec l'apparition d'un tourisme « sauvage » dont les constructions envahissent le pays de façon plus ou moins désordonnée voire illégale.

Naissance de la station balnéaire du Cap-Ferret

Des premiers essais de boisement ont été réalisés par l'État au cap Ferret dès 1809[12]. De ce fait, les terrains appartenant à l'État étaient administrés par les Eaux et Forêts et formaient une partie de la forêt domaniale de Garonne[13] sur la moitié sud de la presqu'île appartenant à la commune de La Teste.

Une aliénation importante de la forêt domaniale, de Piquey au Boque, avait déjà eu lieu en 1860 au profit de la famille Lesca (cf. l'article de la « chapelle algérienne », qui faisait partie du domaine constitué par Léon Lesca entre les années 1860 et 1880). Le cap Ferret est constitué de terrains dunaires sablonneux, soumis aux embruns et à une très forte érosion marine sur la pointe et la côte noroît, sur lesquels les semis de pins maritimes venaient mal et, lorsqu’ils arrivaient à s’installer, donnaient des arbres tortueux et sans valeur commerciale.

1908, l'aliénation des « 44 hectares »

De riches concessionnaires de postes de chasse désirèrent s'implanter plus durablement sur le cap, et usèrent de leur influence auprès de l'administration, de telle sorte que dès 1898, on évoquait la possibilité d'aliénation[14]. Ainsi, l’administration décida de se débarrasser d’un terrain boisé appartenant à l’État d’une superficie de 44 hectares, situé vers la pointe du cap Ferret en bordure du bassin (loi d’aliénation du 6 août 1905[15]) et le mit en vente aux enchères publiques le 12 octobre 1908, ceci pour une mise en valeur orientée vers des activités de « chasse, pêche et station balnéaire ». La vente était accompagnée d’obligations très précises transférées aux acquéreurs : défense des berges, viabilisation selon un plan établi, respect du code forestier, libre passage le long du rivage, mesures d’hygiène[16], etc.

Ces conditions ne furent pas respectées, notamment en ce concerne la défense des berges, si bien que par exemple, devant le restaurant « Chez Hortense », environ 175 m, équivalant à un hectare et comprenant notamment un débarcadère, est emporté par les courants en 1936. Le restaurant, fondé en 1914 par Hortense Crampé, rouvre en 1938 200 mètres plus loin, à la place du restaurant Roux. Durant la Seconde Guerre mondiale, il sert de cantine à une garnison allemande puis rouvre à la Libération. Les enfants d'Hortense reprennent ensuite l'affaire familiale, non sans continuer d'entretenir la digue pour protéger le restaurant des courants[17].

L’acquéreur des « 44 hectares » fut la Compagnie foncière des habitants du Cap-Ferret, organisme peu transparent administré par le sénateur girondin Joseph Capus[18] et Maurice Larronde[16]. Le lot fut adjugé pour 0,70 franc le mètre carré soit l’équivalent du prix d’une douzaine d’huîtres de l'époque. De nos jours, la voirie n'est pas bitumée et l'éclairage public n'existe pas (« pour endiguer les flots de touristes » note Le Monde), tandis que le raccordement au tout à l’égout n’a été réalisé qu’en 2005. Les carences et la liquidation du lotisseur initial, le refus des propriétaires de se constituer en association syndicale autorisée, les constructions sans autorisation ont créé une situation juridique trouble[19]. Ce quartier original de « Robinsons » fortunés a été porteur de conflits entre ses résidents et l’administration[18].

Au sud des « 44 ha » s’est installé en 1985, l'homme d'affaires Benoît Bartherotte[20], qui, afin de pouvoir exploiter ses « cabanes » construites sur son vaste terrain et jouir d’un panorama unique sur la dune du Pilat, engouffre perpétuellement des tonnes de remblais dans une digue éphémère[21]. Il explique : « La pointe a perdu 700 mètres entre 1973 et 1995. La digue a stoppé ça net »[3].

1919, l’échange « Labro »

Dix ans après la vente des « 44 hectares », en janvier 1919, l’État considérant à nouveau que la conservation des terrains du cap Ferret ne présentait pas d’intérêt forestier en raison des peuplements clairsemés, de la charge que représente l’entretien des berges soumises à l'érosion, et des nombreuses concessions accordées (environ 180) en bordure du bassin, décida de se séparer de 493 hectares du cap Ferret. Pour cette opération, l’État souhaita non pas vendre mais échanger.

Se présenta opportunément un architecte parisien, Charles Labro, associé à un entrepreneur de travaux publics, « Alexandre » Joyeux, qui se porta acquéreur en vue de les échanger, de 2551 hectares de forêts de faible valeur[22] - [23]. Le nouveau propriétaire, la Compagnie d’entreprises immobilières (CEI), commença dès 1920 à vendre le cap Ferret par lot et construisit des voies et la route le reliant à Piquey (11 km). L’acteur principal du lotissement, ponctué de crises multiples, de faillites, de mutations de sociétés, de spéculations et même d’escroqueries en tous genres, fut Alexandre Joyeux, personnage inquiétant, plus ou moins lié au célèbre Joseph Joanovici[16]. La maison forestière du Cap-Ferret, occupée par Jean Bousquet, devenue inutile, était comprise dans l'échange Labro. Elle fut transformée en auberge de 1927 à 1980, date à laquelle elle fut démolie pour édifier un centre commercial et d'animation (public) et une résidence immobilière autour d'une piscine (privée), l'ensemble conservant le nom « La Forestière »[24].

Avec l’érosion éolienne, la dune non entretenue par les propriétaires privés envahit peu à peu des lots et des maisons proches de l’océan sur le quartier dit « des Ensablés ». Après maîtrise foncière, par achats amiables et expropriations dans l’intérêt public, de lourds travaux de contrôle des mouvements dunaires sont réalisés en 1994-1995[25] par le Conservatoire du littoral dans ce secteur[26]. Désormais un sentier d’interprétation du paysage « Abécédaire » permet de parcourir ce cordon dunaire sur 5 km[27].

Développement de la station balnéaire

Après un premier développement touristique dans l'entre-deux-guerres[28], la station balnéaire du cap Ferret connut un coup d’arrêt avec la faillite de la CEI en 1936 et le frein qu’imposa l’administration à l’anarchie du lotissement. Les multiples concessionnaires devaient acheter les parcelles qu’ils louaient auparavant. Mise en zone de défense durant l’occupation allemande, le village du Cap-Ferret connut une période d’abandon, jusqu’à 1945. Puis à partir de 1955, avec l’autorisation de rachat des terrains appartenant à la CEI par la Nouvelle Société foncière du Cap Ferret, une accélération du développement en 1957 et 1960, ceci en majeure partie grâce à de riches Bordelais[29].

En 1972 est créée l'association Protection et aménagement Lège-Cap-Ferret (PALCF) pour s'opposer à un projet de marina porté par la mairie sur le site du Mimbeau (1200 places de bateaux et 500 logements avec plusieurs étages) et plus généralement au risque de bétonnisation de la presqu'île. Notamment grâce à l'organisation d'un contre-référendum local et au soutien du maire de Bordeaux Jacques Chaban-Delmas, il est annulé[3].

Le film Les Petits Mouchoirs (2010) a beaucoup participé à la notoriété nationale du Cap Ferret. De nombreuses résidences secondaires de luxe y sont construites, notamment par l'entreprise familiale de Benoît Bartherotte, « des « cabanes » en pin, et les jardins qui vont avec ». Pour ce dernier, « on a réussi à protéger la presqu’île de l’invasion du béton et des horreurs qu’on voit ailleurs ». Station balnéaire estivale, le Cap Ferret compte 80 % de résidences secondaires, si bien que 30 000 personnes y vivent l'été contre 600 en basse saison[3].

Côte océane du Cap-Ferret avec ses plages.

Côte océane du Cap-Ferret avec ses plages.

La dune du Pilat vue depuis la plage du Bassin d'Arcachon.

La dune du Pilat vue depuis la plage du Bassin d'Arcachon. La Pointe du Cap-Ferret (en bas).

La Pointe du Cap-Ferret (en bas). Le Mimbeau (côte interne du Cap-Ferret).

Le Mimbeau (côte interne du Cap-Ferret).

Lieux et monuments

- Le phare

- Le sémaphore. Un premier sémaphore aurait existé en 1808 au cap Ferret, probablement pour surveiller l'entrée du bassin d'éventuelles attaques anglaises durant le blocus continental de Napoléon Ier jusqu'en 1810. Le sémaphore actuel a été construit en 1898. Il était équipé d'un télégraphe Chappe jusqu'en 1950. La chambre de veille a été surélevée à 30 mètres du sol en 1955. Elle permet notamment de transmettre des informations aux marins et au pêcheurs sur l'état de franchissement des passes du bassin d'Arcachon. La surveillance visuelle et par radar est assurée 24h/24h sur mer mais aussi sur terre, cette dernière permettant de prévenir des incendies de forêt jusqu'à 100 kilomètres à la ronde[30] - [18].

- Jetée de Bélisaire. Débarcadère de la liaison avec Arcachon. La première jetée en bois a été construite en 1877. Elle a pris comme dénomination « Bélisaire », surnom de Barthélémy Daney (1863-1913), marin pêcheur de Gujan-Mestras, reconverti en aubergiste dans ce quartier du Cap-Ferret et qui participa financièrement à la création du débarcadère et du premier tramway. Les premières liaisons maritimes régulières de marchandises et de passagers avec Arcachon étaient assurées à partir de 1902 par le steamer Le Courrier du Cap, créées par l'entreprenant Léon Lesca[18]. De nos jours, les liaisons maritimes sont maintenus entre la jetée de Bélisaire et la jetée Thiers à Arcachon et sont opérées par l'UBA - Union des Bateliers Arcachonnais[31].

- Tramway du Cap-Ferret

- Monument « Guyot de Salins ». À proximité de « La Forestière » se trouve sur un petit tertre, en mémoire du jeune Ferdinand Guyot de Salins[32] inspecteur-adjoint des forêts à Arès[33], et du brigadier des Eaux et Forêts Popis, morts noyés le 16 octobre 1883, leur baleinière à voile de l'administration ayant chavirée, un petit monument en forme de pyramide de pierres avec une plaque de marbre gravée relatant l’héroïsme de Salins périssant en sauvant son subordonné. La version de ce drame relatée par la presse de l'époque est sensiblement différente : l'inspecteur provoqua le chavirage de l'embarcation en grimpant au mat pour remettre la drisse défaite par le souffle d'une tempête ; sur les quatre personnes agrippées au bateau, Salins puis Popis finirent par lâcher prise et coulèrent, tandis que les deux rescapés, les gardes des Eaux et Forêts Ducamin et Bousquet, furent sauvés par des employés de la Villa algérienne[1] - [34].

- Église « Notre-Dame-des-Flots ». Devant l'église, depuis 1983, est installée la « croix des marins », qui rend hommage aux 78 naufragés de la tempête de 1836. Elle est d'abord érigée à la Pointe en 1868 puis déplacée à cause de son ensablement. À la Pointe, une deuxième croix est érigée avec du bois et du fer après la Seconde Guerre mondiale, puis une troisième en granit en 1994, au milieu des pins, et une quatrième en 2017 sur une propriété privée, baptisée par le cardinal Ricard[35].

- L’ancienne Maison des enfants du spectacle. La Mutuelle du spectacle de Bordeaux et du sud-Ouest fut fondée à l’initiative d’André-Georges Mauret-Lafage (1871-1954)[36]. Ancien typographe, attiré par le théâtre, il fut codirecteur du Grand Théâtre de Bordeaux de 1920 à 1948, sauf pendant la période d’occupation. Il fit construire en 1927 à la pointe du cap Ferret, en bordure de l’océan, au niveau de la place qui porte désormais le nom de « Mauret-Lafage » (accès à la plage dite « du Sémaphore » ou « des Dunes »), une maison de vacances pour les enfants nécessiteux du monde du spectacle. Dans les années 1940, cette maison fut entièrement recouverte par la dune littorale poussée par les vents d'ouest. En 1949, un nouveau bâtiment fut reconstruit sur un terrain plus éloigné de l’océan, de l’autre côté de l’avenue de Bordeaux (au niveau de l’actuelle avenue des Souchets)[4]. En 2004, le chanteur Pascal Obispo acheta cette parcelle de 1,5 hectare, fit raser les anciennes constructions pour y bâtir sa résidence secondaire et son studio d’enregistrement, plus quelques « cabanes », tennis et piscine[37].

Les plages

- Côté océan Atlantique, du sud au nord :

- Plage de la Pointe (extrémité sud de la presqu'île)

- Plage des Dunes

- Plage de l'Horizon (surveillée)

- Plage de la Garonne

- Plage de la Torchère

- Plage du Truc Vert (surveillée)

- Plage du Grand Crohot (surveillée, naturiste sur le côté droit)

- Côté bassin :

- Plage des Courlis (côté bassin d'Arcachon, près des « 44 hectares »)

- Plage du Mimbeau (côté bassin d'Arcachon)

- Plage du Bassin (côté bassin d'Arcachon, le long du boulevard de la Plage)

- Plage des Américains (côté bassin d'Arcachon).

Les plages atlantiques sont accessibles depuis la route par des chemins d'accès piéton, parfois à même le sable, parfois en caillebotis. En réalité, il n'y a pas « des » plages : l'ensemble de la côte girondine est une plage continue de plus de 150 km. Le naturisme est toléré en dehors des plages surveillées. La baignade peut être dangereuse (baïnes). Subsistent encore à certains endroits des ruines de blockhaus allemands, vestiges du mur de l'Atlantique[38] - [39].

La plage des Américains se situe entre le port de la Vigne et la jetée de Bélisaire et donne sur le bassin. Elle doit son nom à un épisode de la Première Guerre mondiale. Les États-Unis entrent dans le conflit en 1917 et installent plusieurs aérodromes et hydrobases dans la région, afin de défendre les convois de navires dans le golfe de Gascogne et chasser les sous-marins allemands. En janvier 1918, 330 soldats et 38 officiers américains de l'US Navy débarquent au lieu dit « Le Boque » et y construisent deux grands hangars en bois, des logements, des bureaux et des cuisines. Moderne, le camp est équipé d'une station TSF et d'un groupe électrogène, le Cap Ferret n'étant à l'époque pas encore raccordé au réseau électrique. En dépit du caractère très boisé de la presqu'île, le bois servant à ériger les bâtiments est importé d'Amérique. La base abrite une dizaine de canots à moteurs et environ douze hydravions. Fin 1918, l'armistice est signé. Les militaires quittent alors la base, laissant sur place le matériel et les habitations, qui furent réutilisées par les locaux[40] - [41]. Le développement du tourisme et la construction de villas cossues au milieu des pins, autour de la plage, les ont cependant fait disparaître.

Les plages les plus prisées de la station balnéaire sont les plages océannes surveillées de l'Horizon et du Truc Vert ainsi que celle du Grand-Crohot, plus au nord, à l'ouest du village de Lège.

Notoriété

Le Cap-Ferret est une station balnéaire réputée de la Côte d'Argent. Cela lui vaut d'être fréquentée, notamment l'été, par de nombreuses célébrités[42] qui recherchent le calme et la beauté du bassin d'Arcachon. Ainsi, avec des prix de maisons dépassant presque toujours le million d'euros, le Cap-Ferret est surnommé le « Saint-Tropez de l'Atlantique »[43]. Il cultive cependant une ambiance éloignée du bling-bling de Mykonos, Saint-Tropez ou Ibiza, les personnalités en vacances étant peu abordées ou interpellées, l'aspect nature et « les pieds dans le sable » participant à la renommée de la presqu'île, autour de la culture des huîtres, des villas respectant pour la plupart un certain cadre architectural en bois et d'une forme de décontraction et d'une simplicité branchée[44].

La station est prisée depuis le début du XXe siècle : des personnalités comme Le Corbusier, Raymond Radiguet, Jean Anouilh et Foujita y ont séjourné[45]. Jean Cocteau évoque pour sa part un « Far West », un « village nègre » où l'« on se croirait aux premiers âges du monde »[44]. En 1921, il écrit à sa mère :

« On rame, on dort, on se roule dans le sable, on se promène nu dans les paysages du Texas [...]. Deux familles bordelaises d'une vulgarité atroce et une solitaire Ophélie oxygénée composent toute la population de cette rive déserte[46]. »

Plus récemment, d'autres comme Lino Ventura, Jane Fonda, Jean-Paul Belmondo, Johnny Hallyday, Laura Smet, Emma de Caunes et Jamie Hewlett, Yodelice, Marc-Olivier Fogiel, Claire Chazal, Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg ou encore Patrick Poivre d'Arvor y sont aussi venues en vacances[44]. Parmi les plus habitués, on peut citer :

- La famille Alaux : Daniel Alaux (1853-1933), conservateur du musée des Beaux-Arts de Bordeaux et peintre du bassin d’Arcachon, fit construire en 1890 une cabane, Les Liserons, au Cap-Ferret (au nord de chez « Hortense »). C’est surtout son épouse Lisa Alaux (1830-?) qui fit des aquarelles du cap Ferret. Leur fils Gustave (1887-1965), peintre également, épousa une voisine du Cap-Ferret, Marie-Antoinette Pellotier (1887- ?), dont le père, le docteur Pellotier, était propriétaire de la villa Bagatelle au Cap-Ferret, où il résida. Le cousin de Gustave, (1876-1955), est l’auteur d’aquarelles japonisantes du Moulleau.

- André Armandy (1882-1958), romancier parisien, découvrit le bassin en 1924 quand il séjourna dans un hôtel du Cap-Ferret. Il a écrit Les Cribleurs d’océan[47], mettant en scène la vie des marins-pêcheurs du bassin confrontés à un drame passionnel. Il revint au Cap-Ferret en 1945 et se fit construire une villa aux « 44 hectares »[18].

- Le chanteur Pascal Obispo, le designer Philippe Starck, le journaliste Laurent Delahousse et sa compagne l'actrice Alice Taglioni y ont acheté une maison[44].

- Les acteurs Guillaume Canet et Marion Cotillard y ont acheté une maison (à L'Herbe), ainsi que Gilles Lellouche. Matthieu Chedid et Jérôme Goldet y travaillent leur musique[42] - [3].

- En 2005, Laurent Roth, qui a passé son enfance dans le quartier des pêcheurs, fait la chronique de trois générations passionnées par le Cap Ferret dans son film J'ai quitté l'Aquitaine.

- L'actrice Audrey Tautou achète en 2008 une maison des « 44 hectares » ayant appartenu à la famille Lillet[48].

- L'homme politique Jean-Louis Debré acquiert une maison dans les « 44 hectares » en 2011[49].

- En 2021, Delphine Arnault et Xavier Niel y achètent une résidence secondaire pour 17 millions d’euros[3].

Dans la culture populaire

- Le film Juillet en septembre (1988) de Sébastien Japrisot, avec Laeticia Gabrelli et Anne Parillaud, a été tourné au Cap Ferret.

- Le film Oui (1996).

- Le film français Les Petits Mouchoirs (2010) y est en grande partie tourné[3], ainsi que sa suite, Nous finirons ensemble (2019).

- La chanson de Pascal Obispo, Tombé pour elle (1995) fait référence au Cap Ferret et à sa région, dont l'île aux Oiseaux.

- Le roman de Frédéric Beigbeder Un barrage contre l’Atlantique (2022) se déroule au Cap Ferret[50].

- Le film L'Année du requin (2022) se déroule au Cap Ferret.

Notes et références

- Source : (Ragot 1992).

- Bruno Manciet, L’évolution morpho-bathymétrique des passes du Bassin d’Arcachon de 2000 à 2010 : Conséquences et enjeux (mémoire universitaire, master 2), Bordeaux, , 117 p. (lire en ligne).

- Stéphane Mandard, « Au Cap-Ferret, petit paradis pour résidences secondaires de luxe, la flambée immobilière contre vents et marées », sur lemonde.fr, (consulté le ).

- Source : (Baumann 2001).

- « Risques sur le littoral : à Lège-Cap-Ferret, le Mimbeau en zone rouge ? [édition abonné] », sur sudouest.fr, (consulté le ).

- « La forêt – Lège Cap Ferret » (consulté le )

- « La forêt de Lège Cap Ferret - Bassin d’Arcachon », sur bassindarcachon.com (consulté le )

- ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ DES FORÊTS D’EXCEPTION DU BASSIN D’ARCACHON, Région Nouvelle Aquitaine, 69 p. (lire en ligne), p. 61,66

- Un second puits, installé en forêt au « Truc vert », exploite le gisement de « Courbey », situé entre la presqu’île et l'île aux Oiseaux, et découvert en 1996.

- « Des puits de pétrole bientôt réactivés au Cap Ferret », sur sudouest.fr, (consulté le ).

- « Vermilion, gériatre du pétrole », sur sudouest.fr, (consulté le ).

- Henri de Coincy, « Note sur les ateliers de semis des dunes de la Gironde », Bulletin de géographie historique et descriptive, , p. 234-246 (lire en ligne, consulté le ).

- Cette forêt domaniale porte le nom de la dune « Garonne », évoquant le naufrage en avril 1806 d'une gabarre portant ce nom, sur la côte de la presqu'île à proximité, afin de la distinguer de la forêt domaniale de « La Teste » située de l'autre côté du bassin sur la partie principale de la commune de La Teste-de-Buch ; source : « Origine (et orthographe) de deux toponymes côtiers in Bulletin de la Société historique et archéologique d’Arcachon et du Pays de Buch n° 73, p. 61 », sur shaa.fr, (consulté le ).

- Source : (Ragot 1980).

- « Journal officiel de la république du 10 août 1905 ; loi de 6 août 1905 d’aliénation de 30 lots de dunes et forêts domaniales pour 378 ha », sur gallica.bnf.fr, (consulté le ).

- Source : (Clémens 1988).

- « Hortense la pugnace », sur Le Point, (consulté le ).

- Source : (Marliave 2002).

- Le Bassin d'Arcachon en 101 sites et monuments, Bordeaux, Éditions Le Festin, mars 2012 ; réédition juillet 2017, 144 p. (lire en ligne), n° 98 ; p. 126.

- « Qui est Benoît Bartherotte ? », sur latribune.fr, (consulté le ).

- Article sur Benoît Bartherotte : « Le franc tireur du Cap-Ferret », sur lexpress.fr, (consulté le ).

- Les 2 551 hectares de l’échange « Labro » étaient constitués de 1 809 ha du domaine de Cadarache (château et forêt), département des Bouches-du-Rhône, actuellement centre atomique et de 742 ha d’une forêt sur la commune de Moissac-Bellevue, département du Var, actuellement en taillis peu productif de chêne vert de la forêt domaniale de Pelenc.

- « 2551 hectares contre 493, un cheval pour une alouette. Mais l’alouette était bonne à plumer. » (Baumann 1992, p. 32).

- Source : (Baumann 1992).

- J.M. Courdier et J.P. Duval, Chantier pilote des « Ensablés », dunes du Conservatoire au Cap-Ferret (Gironde) pp. 27-35 : in Biodiversité et protection dunaire ; coordination J. Favenec ; actes du colloque, Bordeaux, 17-19 avril 1996, Paris, Lavoisier, , 310 p. (présentation en ligne).

- « Dunes du Cap-Ferret », sur conservatoire-du-littoral.fr (consulté le ).

- « Une balade dans les dunes de A à Z », sur sudouest.fr, (consulté le ).

- Julien Rousset, « Décryptage touristique : les tribus du Cap-Ferret », sur Sud Ouest, (consulté le ).

- Source : (Prioul 1964).

- « Photos anciennes et vidéo de 4:13 de 1973 du sémaphore », sur obassin.fr (consulté le ).

- « Arcachon - Cap Ferret | Navettes maritimes | Bateliers Arcachonnais », sur Union des Bateliers Arcachonnais (consulté le ).

- Cousin germain d'Arthur de Salins, général et fondateur du scoutisme en France

- Sorti de l'école forestière de Nancy, de Salins, prit ses fonctions de garde-général à son premier poste du cantonnement d'Arès en octobre 1881, âgé de 22 ans ; il fut promu inspecteur-adjoint à titre posthume.

- Marquis de Belleval, « Ferdinand Guyot de Salins (1859-1883) [Hagiographie posthume ; 47 p.] », sur gallica.bnf.fr, (consulté le ).

- « Discothèque », sur ferretdavant.com (consulté le ).

- « Mauret-Lafage, [[chevalier de la Légion d’honneur]] en 1929 puis officier de la [[Légion d'honneur]] en 1949 », base Léonore, ministère français de la Culture].

- « Le « studio » de Pascal Obispo à Cap-Ferret », sur lexpress.fr, (consulté le )

- « Les blockhaus du Cap Ferret », deedeeparis.com, 24 mai 2013.

- « Une douzaine d'obus découverts dans un blockhaus sur une plage du Cap-Ferret », francebleu.fr, 30 décembre 2020.

- Franck Foute, « La plage des Américains », sur Sud Ouest, (consulté le ).

- Franck Foute, « Une histoire de l’aviation sur le Bassin passionnante, à découvrir dans un livre de Patrick Boyer et J.M. Mormone », sur Sud Ouest (consulté le ).

- Stéphanie Marteau, « Un été entre VIP », GQ n°112, août 2017, pages 94-99.

- Voir sur sudouest.fr.

- Émilie Blachère, « Un été à… Le Cap Ferret, où les stars jouent les Robinsons », Paris Match, semaine du 20 au 26 juillet 2017, pages 78-85.

- « Le cap Ferret, sans petits mouchoirs », sur Le Figaro, (consulté le ).

- Pascal Bataille et Christian Moguérou, Guide de survie au Cap Ferret, Erickbonnier, 2020, p. 7.

- Publié en 1929 et réédité en 1996 avec des commentaires et notes de Max Baumann « Présentation des Cribleurs d'océan », sur Bibliographie du Bassin d'Arcachon (consulté le ).

- « Audrey Tautou a du mal à assumer sa notoriété », sur lejdd.fr, (consulté le ).

- « Zone rouge, zone bleue : l'histoire de la maison de Jean-Louis Debré au Cap-Ferret [édition abonné] », sur sudouest.fr, (consulté le ).

- Grégory Plouviez, « «Un barrage contre l’Atlantique» : Frédéric Beigbeder, à la recherche de la phrase parfaite », sur leparisien.fr, (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Jacques Ragot, Le Cap-Ferret, de Lège à la Pointe, La Teste, édité par l’auteur, , 205 p. ; réimpression en 1 seul volume des tome 1 « Des origines à la fixation des dunes » et tome 2 « De l’ensemencement des dunes à nos jours », 1973

- Jacques Ragot, La Presqu’île Lège Cap-Ferret : Évocation historique, vol. 1, La Teste, Editions de l’Equinoxe, coll. « Le temps retrouvé », , 87 p. (présentation en ligne)

- Max Baumann (réédition vol. 2), Le Cap Ferret, Barbentane, éditions Equinoxe, coll. « Le Temps retrouvé », , 191 p. (ISBN 2-84135-266-8, présentation en ligne)

- Max Baumann, La Presqu’île du Cap Ferret, de Bélissaire à la Pointe (vol. 3), Marguerittes, éditions Equinoxe, coll. « Métamorphoses », , 108 p. (ISBN 2-908209-55-1, présentation en ligne)

- Olivier de Marliave (500 articles), Dictionnaire du Bassin d’Arcachon, Bordeaux, Sud-Ouest, , 352 p. (ISBN 978-2-87901-491-3, présentation en ligne)

- Jacques Clémens, « Le Cap-Ferret des années vingt… une affaire parisienne », Bulletin de la Société Historique et Archéologique d’Arcachon et du Pays de Buch, no 56, , p. 15-35 (lire en ligne, consulté le )

- Christian Prioul, « Les propriétaires des biens de villégiature au Cap-Ferret (Gironde) », Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, vol. 35, no 4, , p. 440-442 (lire en ligne, consulté le )

- Luc Dupuyoo, Le Cap-Ferret, éditions Sutton, collection Mémoire en images, 2009.

- François et Françoise Cottin, Le Bassin d'Arcachon. Au temps des pinasses, de l'huître et de la résine (t. I), éd. l'Horizon chimérique, 2000, 368 p.

- François et Françoise Cottin, Le Bassin d'Arcachon. À l'âge d'or des villas et des voiliers (t. II), éd. l'Horizon chimérique, 2012, 368 p.

- Patrick Boyer et Jean Michel Mormone, L'aviation, le Bassin d’Arcachon et ses environs, EPM, 2014.

- Jean-Michel Mormone, Patrick Boyer et Jean-Pierre Caule, 1914-1918. Le Bassin d'Arcachon, Société historique et archéologique d'Arcachon et du Pays de Buch, 2008.

- Bernard Eymeri, « Les Lesca, inventeurs du Cap-Ferret », le festin, no 122, , p. 100-107 (ISBN 978-2-36062-301-3, ISSN 1143-676X)

- Charles Daney et Denis Blanchard-Dignac, La petite histoire de Lège-Cap Ferret. La presqu'île, La Geste, 2021.

- Pascal Bataille et Christian Moguérou, Guide de survie au Cap Ferret, Erickbonnier, 2017, rééd. 2020.

- Olivier de Marliave, Dictionnaire du Bassin d'Arcachon, éd. Sud-Ouest, collection Sites et Patrimoine, 2017.