Charron (Charente-Maritime)

Charron est une commune du Centre-Ouest de la France située dans le département de la Charente-Maritime (région Nouvelle-Aquitaine).

| Charron | |||||

La mairie. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Charente-Maritime | ||||

| Arrondissement | La Rochelle | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Aunis Atlantique | ||||

| Maire Mandat |

Jérémy Boisseau 2020-2026 |

||||

| Code postal | 17230 | ||||

| Code commune | 17091 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Charronnais | ||||

| Population municipale |

2 007 hab. (2020 |

||||

| Densité | 53 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 17′ 43″ nord, 1° 06′ 18″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 0 m Max. 11 m |

||||

| Superficie | 37,54 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | La Rochelle (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Marans | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Charente-Maritime

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | https://charron17.fr/ | ||||

Ses habitants sont appelés les Charronais et les Charronaises[1].

Commune littorale et estuarienne, Charron est un petit port de pêche côtier surtout connu et réputé pour sa production de moules qui en font un site renommé.

La localité fait partie du parc inter-régional du Marais poitevin.

Géographie

Situation géographique

Charron est avant tout une ville littorale, étant bordée par la baie de l'Aiguillon, et une ville fluviale étant située sur l'estuaire et l'embouchure de la Sèvre niortaise qui débouche sur le Pertuis Breton.

Sur un plan plus général, Charron est située dans la partie Centre-Ouest de la France[Note 1], au centre de la côte atlantique dont elle est riveraine, faisant partie du « Midi atlantique »[2].

C'est également une ville de marais appartenant à la partie occidentale du Marais poitevin desséché.

Au sud de la ville se trouve le canal du Curé qui se jette dans la baie de l'Aiguillon. C'est un important canal de dessèchement construit à la fin du XVIIIe siècle. Il débouche dans le site des Mizottes, espace marécageux composé de vasières littorales.

Localisation géographique

La ville de Charron, située tout au nord du département de la Charente-Maritime, confine avec le département voisin de la Vendée.

Appartenant au canton de Marans dont la ville de Charron occupe toute la partie occidentale, le bourg de Charron est situé à 6 kilomètres à l'ouest de son chef-lieu de canton qui est Marans, petite ville arrosée également par la Sèvre niortaise.

Charron est devenue une ville résidentielle très recherchée et se trouve dans la troisième couronne de l'aire urbaine de La Rochelle, ville-préfecture de la Charente-Maritime dont elle n'est distante que de 14 km au nord.

Communes limitrophes

|

Puyravault | Sainte-Radégonde-des-Noyers | Marans |  |

| Baie de l’Aiguillon | N | |||

| O Charron E | ||||

| S | ||||

| Esnandes | Villedoux | Andilly |

Urbanisme

Typologie

Charron est une commune rurale[Note 2] - [3]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[4] - [5].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de La Rochelle, dont elle est une commune de la couronne[Note 3]. Cette aire, qui regroupe 72 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[6] - [7].

La commune, bordée par l'océan Atlantique, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[8]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[9] - [10].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (91,4 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (91,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (50 %), prairies (30,3 %), zones agricoles hétérogènes (11,1 %), zones urbanisées (3,9 %), zones humides côtières (1,7 %), eaux continentales[Note 4] (1,2 %), zones humides intérieures (1,1 %), eaux maritimes (0,7 %)[11].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l'évolution dans le temps de l'occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Charron est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[12]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[13].

Risques naturels

La commune fait partie du territoire à risques importants d'inondation (TRI) de la baie de l'Aiguillon, regroupant 16 communes concernées par un risque de submersion marine sur le secteur de La Baie d’Aiguillon (6 en Charente-Maritime et 10 en Vendée), un des 21 TRI qui ont été arrêtés fin 2012 sur le bassin Loire-Bretagne et confirmé en 2018 lors du second cycle de la Directive inondation[14]. Les submersions marines les plus marquantes des XXe et XXIe siècles antérieures à 2019 sont celles liées à la tempête du , à la tempête du , aux tempêtes Lothar et Martin des 26 et et à la tempête Xynthia des 27 et . C’est à la suite de cette tempête que l’État a défini des zones de solidarité où les parcelles considérées comme trop dangereuses pour y maintenir des maisons peuvent à terme être expropriées, sur les communes de La Faute-sur-Mer et de L'Aiguillon-sur-Mer (Vendée), et Charron (Charente-Maritime). Les maisons situées dans ces zones, soumises à enquête publique, ont fait l'objet soit d'un rachat à l'amiable par l'État, soit, au terme d'une enquête publique, d'une expropriation. Des cartes des surfaces inondables ont été établies pour trois scénarios : fréquent (crue de temps de retour de 10 ans à 30 ans), moyen (temps de retour de 100 ans à 300 ans) et extrême (temps de retour de l'ordre de 1 000 ans, qui met en défaut tout système de protection)[15] - [16]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1999 et 2010[17] - [12].

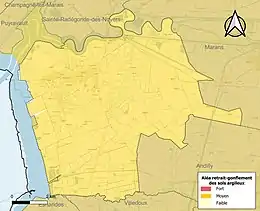

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[18].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 99,7 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (54,2 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 887 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 887 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 57 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[19] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[20].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 2003 et 2005 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[12].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une ou des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[21].

Toponymie

Relatée sous le nom de Insula Caronis vers 1099. Elle serait issue de l'anthroponyme gallo-romain Carus, auquel a été apposé le suffixe -one[22].

Histoire

Une île au cœur des marais

Charron est l'une de ces petites îles de marais où les hommes se sont installés dès l'époque gallo-romaine[23]. Après la chute de l'Empire romain, des colliberts[24] s'y établirent.

Dès le Xe siècle, les moines auraient entrepris des assèchements dans les marais voisins. Au XIe siècle, une première abbaye aurait existé qui très vite entra dans la dépendance de l'abbaye de Maillezais.

Une nouvelle abbaye cistercienne de la Grâce-Notre-Dame est fondée en 1188 ou en 1191 par Richard II, roi d'Angleterre.

Un lieu stratégique pour le contrôle du Marais poitevin

En 1360, une première forteresse est édifiée sur l'ordre d’Édouard III, devenu souverain de l'Aunis par le traité de Brétigny. Cette forteresse a pour fonction de protéger l'entrée de la Sèvre et la ville de Marans.

Après la guerre de Cent Ans, la mytiliculture prend réellement son essor, mais la prospérité s'interrompt avec les guerres de Religion. En effet, Charron devient un enjeu essentiel car elle permettait de contrôler l'approvisionnement en grain de La Rochelle qui depuis les marchés de Marans se faisait par la Sèvre. En 1562, les Protestants occupent Charron.

Le comte de Lude, gouverneur du Poitou, et le maréchal de Brion vinrent combattre les troupes réformées de François de la Noue puis de Henri de Navarre. Il faudra 50 ans à Charron pour se relever de ses ruines. Ainsi, l'église actuelle ne fut reconstruite qu'en 1680.

L'assèchement systématique du marais de part et d'autre de la Sèvre caractérise les XVIIe et XVIIIe siècles.

Spécialisation et attractivité de la région

Le XIXe siècle voit le développement des transports qui permettent d’accroître les débouchés pour la mytiliculture de Charron.

Le développement des transports rapproche Charron de La Rochelle au XXe siècle, qui devient une commune de l'aire urbaine de La Rochelle. Il bénéficie de l'augmentation de sa population liée à l'attractivité de l'agglomération.

Cependant, en février 2010, le bourg de Charron est victime de la tempête Xynthia. Il redevient une île en raison de la submersion marine soudaine causée par l'événement. Charron et Bourg-Chapon étaient coupés en deux par la montée des eaux. Les conséquences sur la ville sont la création de zones d'expropriations dites « zones noires » qui prévoient la destruction de presque 200 maisons. À la suite de cela, des quartiers entiers sont rasés et près de 600 personnes se retrouvent sinistrées, contraintes de quitter définitivement leur domicile et se reloger ailleurs. Finalement, la commune perdra environ 450 habitants sur les presque 2 340 qu'elle comptait.

Administration

Liste des maires

Héraldique

|

Blasonnement :

Écartelé au 1) d'azur à la coquille de moule de sable, ombré d'argent posée en barre, au 2) de gueules à la perdrix couronnée d'or, au 3) de gueules à la tour d'argent, au 4) d'azur au besant défaillant à dextre et à l'épi les deux d'or et passés en sautoir. |

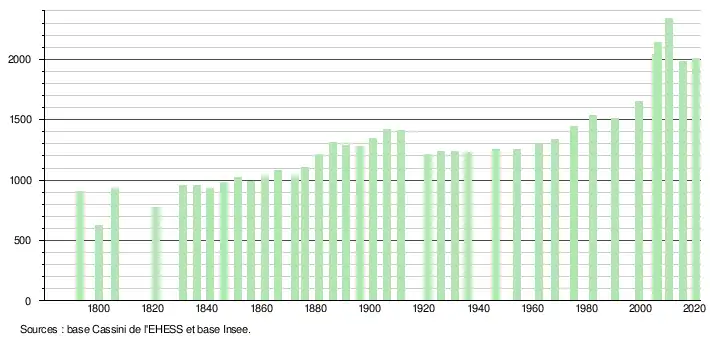

Démographie

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[26]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[27].

En 2020, la commune comptait 2 007 habitants[Note 5], en augmentation de 2,82 % par rapport à 2014 (Charente-Maritime : +2,92 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 32,2 %, soit au-dessus de la moyenne départementale (29 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 28,1 % la même année, alors qu'il est de 34,9 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 988 hommes pour 1 007 femmes, soit un taux de 50,48 % de femmes, légèrement inférieur au taux départemental (52,15 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Économie

.jpg.webp)

Charron est dotée de deux ports, le port du Pavé et le port du Corps De Garde.

Un climat favorable, ainsi que les apports conjugués d'eau douce – la Sèvre niortaise – et d'eau salée ont favorisé le développement de la mytiliculture. La moule de bouchot est reine, comme en témoigne l'omniprésence des pieux noirs enfoncés dans vase. La Charron est le nom sous lequel la moule locale, cultivée à Charron, Esnandes et Marsilly et répondant aux exigences d'un cahier des charges strict datant de 1995, est commercialisée.

Le restaurant La Ponetère qui se situe au port du Corps De Garde est l'un des nombreux utilisateurs de moules présents sur la commune. Les moules de bouchot La Charron sont vendues principalement sur le territoire de La Rochelle et plus étroitement en Charente-Maritime.

Services

Commerces :

La commune dispose de nombreux commerces réunis en centre-ville autour d'une zone commerciale. Des produits alimentaires en passant par le soin et la beauté, cette zone comporte aussi une aire de camping-car avec vidange et eau potable inclus. Un projet de maison médicale est à l'étude[32].

Transports :

La commune dispose de transports scolaires utilisables par tous. Les transports en commun les plus proches se situant sur les communes voisines de Marans et d'Esnandes, la commune est inscrite au réseau de covoiturage en commun « Rézo Pouce » qui permet de se rendre en covoiturage dans tout le territoire de la Communauté de communes Aunis Atlantique ainsi que dans la Communauté d'Agglomération de La Rochelle. Le temps d'attente est en moyenne de cinq minutes par trajet.

Culture

Évènements annuels

Chaque année depuis 2011 a lieu le Festival Moul'Stock, le plus grand festival de rock de Charente-Maritime. L'évènement qui réunit plus de 5 000 spectateurs propose 7 heures de concerts gratuits avec de nombreux points de restaurations et autres activités pour enfants. Pour l'occasion, 2 tonnes de moules sont vendues dans la journée et plus d'une centaine de bénévoles sont présents. En amont du concert est proposé « Les défis du Marais », un triathlon revisité (comportant VTT, Canoë et course à pied) où les coureurs empruntent des chemins « inconnus » durant une vingtaine de kilomètres afin de découvrir plus en détail le territoire de l'Aunis. Un système de récompense est mis en place pour les coureurs.

Lieux et monuments

- Château de Charron[33] :

De la forteresse médiévale, il ne reste qu'une grosse tour ronde dérasée et une autre quadrangulaire, à la base desquelles on peut voir des fentes verticales aménagées pour le tir au canon. Détruite pendant les Guerres de religion, elle fut reconstruite en 1596.

Le château présente de nos jours, une façade intérieure qui s'apparente au style renaissance. La porte est surmontée d'un fronton triangulaire et encadrée de pilastres. Au-dessus, il est possible de voir des fenêtres géminées. À la jonction du toit et de la façade, les lucarnes sont décorées de pots à feu et de frontons.

Il est aujourd'hui transformé en Maison familiale rurale et en Hôtel—Restaurant.

- Église Saint-Nicolas :

Très simple, l'église actuelle présente plusieurs périodes. Le clocher de style gothique date du XVe siècle, la nef des XVe et XVIIe siècles. Des nervures ogivales sous les cloches, et des frontons sont du XIIIe siècle. Derrière le maître-autel se trouve une fenêtre sans vitrail. Les autres fenêtres sont pourvues de vitraux posés aux XIXe et XXe siècles. La sacristie, la chapelle Notre-Dame-de-la-Salette et les fonts baptismaux datent du XIXe siècle. La grosse cloche a été posée en 1859 et la petite en 1869. Le retable, avec l'autel et son tabernacle, a été réalisé en 1689 par Cyprien Tramblet, sculpteur niortais.

L’abbaye de Charon (ou de Charron, appelée également abbaye de Grâce Notre-Dame) est une ancienne abbaye cistercienne, fondée par les moines de la Grâce-Dieu. Détruite en 1562 pendant les guerres de Religion, l'abbaye est reconstruite à partir de 1614 et survit jusqu'à la Révolution. Vendue alors comme bien national, elle devint ensuite une simple exploitation agricole.

- Réserve Naturelle Nationale de la Baie de l'Aiguillon :

La commune qui fait partie du Parc naturel régional du Marais poitevin accueille sur son territoire une vaste partie de la Réserve Naturelle Nationale de la Baie de l'Aiguillon. Cette réserve qui s'étend sur 5 000 ha et se situe à l'embouchure de la Sèvre Niortaise est l'une des plus importantes de France, elle est en effet répertoriée de longue date comme un site d'hivernage et de halte d'importance nationale et internationale pour les oiseaux d'eau migrateurs qui sont environ 74 000 chaque année.

- Le pont du Brault :

Le pont du Brault est un ouvrage à bascule permettant, aux automobiles et poids-lourds de moins 26 tonnes, de franchir la Sèvre Niortaise qui est à la limite entre la Charente-Maritime et la Vendée. En s'ouvrant il permet toujours aux bateaux de rejoindre, vers l'aval, la baie de l'Aiguillon ou, vers l'amont, le port de Marans.

Le pont a été mis en service en 1977 remplaçant un précédent devenu obsolète. Avant le XXe siècle la traversée se faisait avec un bac. Un projet de Viaduc est toujours à l'étude ce qui permettrait de contourner Charron et Marans.

Personnalités liées à la commune

- Pierre de Chertemps (-1703), seigneur de Charron, intendant de la marine ;

- André Salardaine (1908 - 1985), homme politique né à Charron ;

- Christian Bujeau (1944 - Présent), acteur né à Charron ;

- Philippe Berre (1954 - Présent) y a commis en 2010 une forfaiture, se faisant passer pour un fonctionnaire du ministère de l'agriculture et de la pêche chargé de la coordination des secours relatifs à la tempête Xynthia.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Certains y voient une appartenance géographique au midi de la France — en référence au « Midi atlantique » cher au géographe Louis Papy - ainsi Charron comme le département de la Charente-Maritime peuvent être rattachés à deux grands ensembles géographiques, le Grand Ouest français et le Grand Sud-Ouest français

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Les gentilés de Charente-Maritime

- Louis Papy, Le midi atlantique, atlas et géographie de la France moderne, Flammarion, Paris, 1984, p.21

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Charron », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Liste des territoires à risque important d'inondation (TRI) de 2012 sur le bassin Loire-Bretagne, actualisée par arrêté du préfet coordonnateur en date du 22 octobre 2018. », sur www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « cartographie des risques d'inondations du TRI de la baie de l'Aiguillon », sur le site de la DREAL Centre-Val de Loire (consulté le )

- « La cartographie du risque d’inondation sur les Territoires à Risque Important (TRI) du bassin Loire-Bretagne », sur le site de la DREAL Centre-Val de Loire (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Charron », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Pierre Gauthier, « Toponymie spécifique du Marais poitevin », Actes des colloques de la Société française d'onomastique, vol. 9, no 1, , p. 75–100 (lire en ligne, consulté le )

- « Mille ans d'histoire à Charron », sur monsite.com (consulté le ).

- Les colliberts http://www.blason-armoiries.org/institutions/c/colliberts.htm

- Yannick Picard, « Chaude, la réélection à Charron », Sud Ouest édition Dordogne/Lot-et-Garonne, , p. 28.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Charron (17091) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de la Charente-Maritime (17) », (consulté le ).

- « Les élus pour une maison médicale », sur SudOuest.fr (consulté le )

- Histoire du Château de Charron

- BC, « Cérémonie de jumelage à Cap-Pelé », L'Évangéline, vol. 95, no 108, , p. 2 (lire en ligne)

Voir aussi

Bibliographie

- J. de Bascher, « Le prieuré Saint-Hilaire-du-Bois, commune de Charron », in Revue de la Saintonge et de l'Aunis (La Rochelle), 1981, vol. 7, p. 35-73

- Léopold Chatenay, Charron, Charente-Maritime : mille ans d'histoire. Essai de chronologie locale, Quartier latin, La Rochelle, 1979, 78 p.

- Jean Guillement, « Note sur les bâtiments de l'ancienne abbaye de Charron », Mélange Anselme Dimier

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Site de la mairie

- Charron sur le site de l'Institut géographique national

- Charron sur le site de la Charente-Maritime