Pic du Midi de Bigorre

Le pic du Midi de Bigorre est situé dans les Hautes-Pyrénées, et atteint une altitude de 2 876 mètres. Il est connu entre autres pour la présence d'un observatoire astronomique et d'un relais de télévision, installés à son sommet.

| Pic du Midi de Bigorre | |||

Vue du versant sud. | |||

| Géographie | |||

|---|---|---|---|

| Altitude | 2 876 m[1] | ||

| Massif | Massif du Pic-du-Midi-de-Bigorre (Pyrénées) | ||

| Coordonnées | 42° 56′ 11″ nord, 0° 08′ 34″ est[1] | ||

| Administration | |||

| Pays | |||

| Région | Occitanie | ||

| Département | Hautes-Pyrénées | ||

| Ascension | |||

| Voie la plus facile | Téléphérique du Pic du Midi de Bigorre | ||

| Géologie | |||

| Roches | Schiste, calcaire | ||

| Type | Pic pyramidal | ||

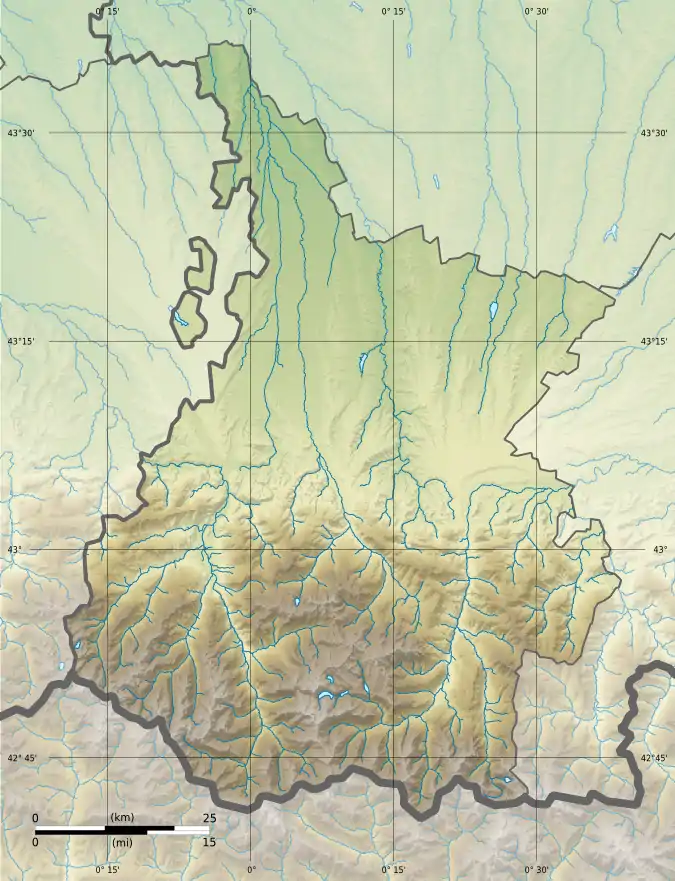

| Géolocalisation sur la carte : Pyrénées

Géolocalisation sur la carte : Hautes-Pyrénées

| |||

Ce site touristique fait partie du regroupement de stations N'PY.

Toponymie

Le sommet est appelé pic de Mieidia de Bigòrra en occitan gascon (pic de mieydie de Bigorre dans la graphie félibréenne[2]), midi signifiant le « sud ».

Il a précédemment été nommé montagne d'Arizes, toponyme de massif signifiant « eau », en relation avec le vallon d'Arizes à ses pieds. Il est appelé pic de Midi de Bagnères, puis pic de Midi de Bigorre à la fin du XIXe siècle. Le choix de ce nouveau nom renvoie peut-être à une tradition alpine qui désigne des sommets situés au sud de leur principal point d'observation en utilisant le nom « midi ».

Géographie

Topographie

Il est situé dans les Pyrénées françaises, dans le département des Hautes-Pyrénées, à la limite des communes de Sers et de Bagnères-de-Bigorre, se référant comme la ville à l'ancien comté de Bigorre. Étant situé très en avant de la chaîne, le pic est connu pour son panorama sur la chaîne de montagnes franco-espagnole. Ce dernier est parmi les plus importants de France métropolitaine puisque, par temps clair, il est possible de voir l'essentiel des sommets de la chaîne pyrénéenne de la côte basque à Biarritz jusqu'aux Pyrénées ariégeoises (massif de Tabe), comprenant notamment le pic du Midi d'Ossau, le Balaïtous, le Vignemale, l'Aneto, le pic de Maubermé et le mont Valier, ainsi que les crêtes de la montagne Noire et les agglomérations de Tarbes, Auch, Toulouse ou Montauban.

La proximité du pic vis-à-vis de la plaine a longtemps fait croire qu'il était, avec le pic du Canigou, l'un des plus hauts sommets des Pyrénées jusqu’aux travaux trigonométriques de MM. Rebout et Vidal entre 1786 et 1789 ainsi qu'aux travaux barométriques de M. Ramond[3].

Géologie

Des schistes métamorphiques apparaissent sur le pic avec une inclinaison de 80 à 85° au nord-ouest tantôt feuilletés, micacés ou plissés ainsi que du calcaire primitif. L'uniformité et leur direction est identique au système cambrien[4].

Les roches contiennent de la tourmaline noire et de la pyrite magnétique, sous la forme de macle monochrome[3].

Climat

Les conditions atmosphériques y sont assez pures et stables. Il peut y neiger en été. Le relevé des températures moyennes et des précipitations pour l'année 1980 nous donne un aperçu des conditions climatiques qui y règnent. Celles-ci sont assez rudes compte tenu de la déperdition de chaleur avec l'altitude.

Le général de Nansouty relève durant l'hiver 1874-1875 une température de −45 °C[5].

Une période de cent jours sans gel a été observée en 2018, ce qui constitue un record pour cette station[6].

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | −10,2 | −6,9 | −10 | −9,4 | −6,5 | −0,4 | 2,1 | 5,9 | 3,9 | −3,5 | −6,4 | −10,5 | −4,3 |

| Température moyenne (°C) | −8,2 | −4,8 | −7,4 | −6,9 | −4,1 | 1,8 | 5,1 | 8,4 | 6,1 | −0,9 | −3,8 | −8 | −1,9 |

| Température maximale moyenne (°C) | −6,1 | −2,3 | −4,6 | −4,5 | −1,7 | 4,2 | 7,7 | 11,1 | 8,9 | 1,5 | −1,5 | −5,2 | 0,6 |

| Précipitations (mm) | 57 | 35 | 139 | 65 | 121 | 0 | 37 | 32 | 34 | 95 | 102 | 123 | 840 |

Biodiversité

La présence d’Armeria alpina et de Geranium cinereum est relevée en 1863[7] puis celle de Gnaphalium supinum, Galium cespitosum, Vicia pyrenaica, Oxytropis pyrenaica, Iberis spathulata, Biscutella cichoriifolia et Gregoria vitaliana en 1868[8].

Voies d'accès

Vers 1858 il fallait trois heures de cheval ou quatre heures de chaise pour atteindre le pic depuis le chemin du Tourmalet[9]. Une auberge était déjà présente près du sommet.

Aujourd'hui il est possible d'accéder au pic à pied, par des sentiers de randonnée, ou bien en téléphérique au départ de La Mongie. Ce téléphérique est composé de deux tronçons :

- le premier tronçon, entre La Mongie (1 785 m) et le Taoulet (2 341 m), comporte deux pylônes ;

- le deuxième tronçon, entre le Taoulet et le pic du Midi (2 872 m), ne comporte qu'un seul pylône, près de la gare d'arrivée. Il présente une travée de câble de 2 550 m de long (3e rang français) entre le Taoulet et ce pylône.

L'observatoire

L'observatoire astronomique est un haut lieu d'observation et de recherche. La météorologie puis l'astronomie ont été les principales motivations de la création de cet observatoire.

L'astronomie est encore à l'heure actuelle le domaine d'investigations scientifiques le plus important au pic du Midi. L'observatoire est rattaché à l'Observatoire Midi-Pyrénées. C'est une UFR de l'université Toulouse-III-Paul-Sabatier. Depuis 1873[10], chercheurs et techniciens en astronomie y scrutent le ciel nocturne à la recherche de phénomènes célestes inconnus.

Histoire

Le pic est connu depuis l'Antiquité. Les plus anciens témoignages sur le pic du Midi se retrouvent dans les récits de la mythologie pyrénéenne, qui est un mélange des panthéons locaux et grecs. Ainsi les Pyrénées seraient le tombeau de Pyrène, morte de trop avoir aimé Héraclès. Celui-ci lui fit le plus beau et le plus grand des tombeaux : les Pyrénées. De leurs amours était né Python, serpent mythique qui garde le tombeau de la belle Pyrène, sa tête se trouve à Gavarnie et sa queue au pic du Midi de Bigorre, que les strates de gneiss permettent, parfois, d'imaginer.

En même temps que les habitants du Haut-Adour vénéraient le dieu solaire Abellio, le pic du Midi de Bigorre devenait pour eux un élément essentiel de leur espace vécu. Au pied de la montagne, dans le val d'Arizes vivaient les légendaires pâtres de 999 ans, Milharis et Béliou.

Au-delà de ces légendes, la pointe de flèche découverte par le général de Nansouty aux environs du col de Sencours prouve que le pic du Midi de Bigorre était déjà fréquenté au Néolithique[11].

Dès le tout début du XVIIIe siècle, le sommet du pic est connu pour être un lieu d'observations astronomiques. On sait que François de Plantade[12] monte au pic à plusieurs reprises : il étudie pour la première fois de façon scientifique la couronne solaire lors de l'éclipse de 1706. Il remonte en 1741 pour y effectuer des mesures barométriques dans le but de dresser une carte des diocèses du Languedoc. Le , gravissant à nouveau la montagne, il meurt au col de Sencours (2 379 m), à près de 71 ans, sextant au poing, en s'exclamant : « Ah ! que tout ceci est beau ! »[13]

Ces mesures sont suivies, dès 1774, par celles de Monge et d'Arcet qui montent au pic pour y étudier la pression atmosphérique.

La construction de l'observatoire a débuté dans les années 1870, sous la direction du général Charles du Bois de Nansouty, et de l'ingénieur Célestin-Xavier Vaussenat. Les premiers terrassements au sommet commencent en 1875. Les premiers locaux sont achevés le [14].

En 1891, après la mort de Vaussenat, Émile Marchand prend la direction de l'observatoire. Il y mène des travaux de recherche en météorologie, en géophysique, en astronomie et en biologie, publiant 92 articles scientifiques. Au début du XXe siècle, il fait construire un jardin botanique au sommet afin d'y réaliser des expériences[15].

En 1907, Baillaud y fait installer un premier télescope de 50 cm de diamètre, l'un des plus grands au monde pour l'époque, qui permet en 1909 de démentir l'existence de canaux sur Mars que défendait Percival Lowell et place l'observatoire à la pointe de la recherche.

Le site de l'observatoire, qui a l'avantage de la pureté de l'air et de l'absence de pollution lumineuse, est un atout majeur, mais l'accès au site est difficile et nécessite une solide dose de forme physique et un minimum d'aptitudes à l'alpinisme, ce qui explique que les « mandarins » universitaires installés à l'observatoire de Meudon montrent peu d'enthousiasme pour le site. Pour les observations hivernales, les astronomes doivent utiliser des skis de randonnée munis de peaux de phoque et des raquettes à neige. Le confort du site est à peine meilleur que celui d'un refuge de montagne. Cependant la validité du site est démontrée par les résultats obtenus dans les années 1930 au pic du Midi par un jeune astronome, Bernard Lyot, auteur de remarquables résultats sur les perturbations solaires grâce au coronographe qu'il a inventé et perfectionné. Grâce à l'action obstinée du directeur Jules Baillaud, des projets de développement du site sont élaborés mais seront perturbés par la Seconde Guerre mondiale[16].

Par la suite, ces locaux sont grandement complétés : nouvelles terrasses, nouvelles coupoles, nouveaux bâtiments d'habitation. L'électricité arrive au sommet en 1949. Auparavant, les équipements électriques étaient alimentés par un ensemble de batteries et un groupe électrogène.

Un premier téléphérique, affecté au transport du personnel, est installé en 1952, ce qui permet d'atteindre le sommet en toute saison. En 1959-1962 est installé le « bâtiment interministériel », qui regroupe les activités d'astronomie, de météorologie, de télévision et de navigation aérienne.

En 1994, l'État envisage la fermeture de l'observatoire. La région Midi-Pyrénées se mobilise, et crée un syndicat mixte pour la réhabilitation du site. Le projet prévoit une réhabilitation des installations scientifiques, ainsi que l'ouverture au public d'une partie du site. Ainsi, le téléphérique de service est remplacé par un nouveau téléphérique capable d'accueillir le grand public. D'importants travaux sont engagés à partir de 1996 ; le site, dans sa version rénovée, ouvre en 2000.

Le , quatre alpinistes trouvent la mort dans un accident à la suite d'une avalanche dans un couloir jugé « dangereux » du pic du Midi[17].

Depuis fin 2011, l'offre touristique du pic s'est étoffée de la possibilité d'y dormir la nuit[18]. Les touristes participent à différentes animations comprenant une visite des lieux et des installations astronomiques et des interventions assurées par la structure La Ferme des Étoiles, basée dans le Gers, ainsi que par UPS in Space. La création d'un planétarium en 2018 et d'une passerelle suspendue appelée « Ponton du ciel » renforcent les services rendus aux visiteurs[19].

Les autorités locales ambitionnent de solliciter l'inscription du pic sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO[20] - [21]. Ce serait alors le deuxième observatoire astronomique à intégrer cette liste[22]. En 2022, le pic du Midi n'a pas encore été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais le dossier est sous étude[23].

Télescopes

En 1908 la première coupole est installée, la coupole Baillaud, de 8 m de diamètre. Elle est équipée d'une monture équatoriale mécanique. Elle abrite une lunette et un télescope réflecteur. Hors service depuis 2000, elle fait désormais partie du musée.

En 1946, M. Gentilli offre à l'observatoire une coupole et un télescope de 60 cm.

Un spectrographe est installé en 1958.

En 1963, la NASA finance l'installation d'un télescope de 106 cm. Il est utilisé pour prendre des clichés précis de la surface lunaire dans le cadre de la préparation des missions du programme Apollo, avec l'astronome et mathématicien Zdeněk Kopal et l'Université de Manchester[24] - [25].

Une tour haute de 28 m et de 14 m de diamètre est construite à partir de 1972. Elle est installée à l'écart des autres bâtiments, de façon à minimiser les perturbations atmosphériques. En 1980, elle abrite un télescope de 2 m : le télescope Bernard-Lyot.

L'observatoire dispose d'un coronographe, qui permet l'étude de la couronne solaire.

Autre instrument, installé depuis 1961, la coupole Tourelle (rebaptisée « lunette Jean-Rösch » en 2004, en l'honneur de son créateur). Cette coupole à la forme caractéristique abrite une lunette de 50 cm de diamètre destinée à l'étude du Soleil (imagerie de la surface, étude de la granulation). L'instrumentation s'est vue complétée en 1980 par un spectrographe.

Ainsi, on dénombre actuellement au sommet :

- le télescope de 50 cm (coupole du T60, accueillant des astronomes amateurs par l'intermédiaire de l'association T60) qui remplace depuis 2021 un télescope de 60 cm[26] ;

- le télescope de 106 cm (coupole Gentilli) affecté aux observations du système solaire ;

- le télescope de 2 m ou télescope Bernard-Lyot (utilisé avec le spectropolarimètre Narval[27]) ;

- le coronographe CLIMSO (étude de la couronne et du disque solaire) ;

- la lunette Jean-Rösch (étude de la surface solaire).

Figurent également :

- la coupole Charvin, ayant abrité un coronomètre photoélectrique (étude du Soleil) ;

- la coupole Baillaud, réaffectée au musée en 2000 et abritant une maquette à l'échelle 1:1 du coronographe ;

- la coupole du télescope DIMM (instrument nocturne destiné à mesurer le niveau de turbulence atmosphérique), qui a remplacé en 2009 la coupole Robley qui abritait le T55.

Les coupoles du pic du Midi au lever du Soleil.

Les coupoles du pic du Midi au lever du Soleil. La coupole du coronographe CLIMSO.

La coupole du coronographe CLIMSO. Lunette Jean-Rösch, au pic du Midi.

Lunette Jean-Rösch, au pic du Midi._at_sunrise.jpg.webp) Le télescope Bernard-Lyot.

Le télescope Bernard-Lyot.

Découvertes

De nombreuses découvertes ont été faites au pic du Midi.

En 1909, lors d'une opposition, des observations menées par Aymar de La Baume Pluvinel et Fernand Baldet ont permis de démontrer que les canaux martiens tels que décrits par Percival Lowell n'existaient pas[28].

Les neuf planètes mineures suivantes ont été découvertes par des observations menées au pic du Midi entre 2001 et 2007[29].

| Planète mineure | Date de la découverte | Diamètre |

|---|---|---|

| (63609) Francoisecolas | 20 août 2001 | 5,1 km |

| (230151) Vachier | 20 août 2001 | 1,6 km |

| (275786) Bouley | 20 août 2001 | 760 m |

| (155948) Maquet | 21 août 2001 | 1,2 km |

| (82896) Vaubaillon | 22 août 2001 | 4,1 km |

| (336811) Baratoux | 23 août 2001 | 1,1 km |

| (231969) Sebvauclair | 24 août 2001 | 4,9 km |

| (281272) Arnaudleroy | 10 septembre 2007 | 2,5 km |

| (210245) Castets | 13 septembre 2007 | 1,0 km |

Réserve internationale de ciel étoilé

Initiée officiellement en 2009 durant l'année mondiale de l'astronomie, la réserve internationale de ciel étoilé du pic du Midi (RICE) a été labellisée en 2013 par l'International Dark-sky Association. Au moment de sa création, c'est la sixième au monde et la première en Europe.

La RICE a pour objectif de limiter le phénomène exponentiel qu'est la pollution lumineuse[30], afin de préserver la qualité de la nuit. Cogérée par le syndicat mixte pour la valorisation touristique du pic du Midi, le parc national des Pyrénées et le Syndicat départemental d'énergie 65, ces orientations d'actions principales sont l’éducation du public sur les impacts et conséquences de ces pollutions ainsi que la mise en place d’un éclairage responsable sur le territoire haut-pyrénéen.

Elle s'étend sur 3 000 km2, soit 65 % du département des Hautes-Pyrénées. La RICE comprend 251 communes déployées autour du pic du Midi de Bigorre et se distingue en deux zones :

- une zone cœur, exempte de tout éclairage permanent et témoin d'une qualité de nuit exceptionnelle ;

- une zone tampon, dans laquelle les acteurs du territoire reconnaissent l’importance de l'environnement nocturne et s’engagent à le protéger.

Dynamique sur le territoire, la RICE est notamment initiatrice du programme « Ciel étoilé »[31], programme de reconversion des 40 000 points lumineux de son territoire, du programme « Gardiens des étoiles », programme de suivi métrologique de l'évolution des pollutions lumineuses, mais encore du programme Adap'Ter[32], projet d'identification des trames nocturnes.

Radio et télévision

En 1926-1927 sont installés au pic deux pylônes de 25 m de haut, qui supportent une antenne de radiodiffusion.

Un émetteur de télévision est installé en 1957. Il commence ses émissions le de la même année.

Lors de la construction du « bâtiment interministériel », un nouvel émetteur est installé. Il dispose d'une antenne de 102 m de haut. Ses émissions commencent en 1963.

Cet émetteur diffuse des émissions de radio FM et de télévision numérique. Il dessert une importante partie du Sud-Ouest de la France, soit un septième du territoire national.

Dans la fiction

Une grande partie de l'action du roman La Théorie Gaïa (2008), de Maxime Chattam, se déroule dans les locaux de l'observatoire.

Références

- « Carte IGN classique » sur Géoportail.

- Simin Palay, Escole Gastoû Febus, Dictionnaire du gascon et du béarnais modernes, Paris, CNRS, , 3e éd. (1re éd. 1932-1934), 1053 p. (ISBN 2-222-01608-8).

- Johann von Charpentier, Essai sur la constitution géognostique des Pyrénées, Levrault, 1823 [lire en ligne].

- Annales des mines, ou Recueil de mémoires sur l'exploitation des mines, et sur les sciences qui s'y rapportent, Treuttel et Wurtz, 1844 [lire en ligne].

- « Pic du Midi », sur agmauran.pagesperso-orange.fr (consulté le )

- « Cent jours sans gel au pic du Midi: un nouveau record historique », sur lepoint.fr, Le Point magazine, (consulté le ).

- Claude-Casimir Gillet, Jean Henri Magne, Nouvelle flore française: descriptions succinctes et rangées par tableaux dichotomiques des plantes qui croissent spontanément en France et de celles qu'on y cultive en grand, Garnier Frères, 1863 [lire en ligne]

- Alexandre Bautier, Flores partielles de la France comparées, volumes 1 à 2, P. Asselin, 1868 [lire en ligne].

- Adolphe Laurent Joanne, Itinéraire descriptif et historique des Pyrénées de l'Océan a la Méditerranée, Librairie de L. Hachette et Cie, 1858, 683 pages [lire en ligne].

- « Observatoire du pic du Midi », sur obs-mip.fr (consulté le ).

- « Nous pouvons affirmer que nos ancêtres préhistoriques ont chassé l'isard jusqu'à la cime du Pic du Midi », général de Nansouty in Bulletin de la Société Ramond, 1879, p.12

- François-Alexandre Aubert de La Chesnaye des Bois, Dictionnaire de la noblesse, contenant les généalogies, l'histoire et la chronologie des familles nobles de France, vol. 11, éditeur Vve Duchenne, 1776, Archive de Bibliotheque cant. et univ. Lausanne, lire en ligne.

- François Boissier de Sauvages, « Éloge de M. de Plantade », Assemblée publique de la société royale des sciences, tenue dans la grande salle de l'Hôtel de ville de Montpellier, le 21 novembre 1743, éditeur Jean Martel, 1743, lire en ligne.

- Voir les photos conservées à l'Observatoire de Paris témoignant des différentes étapes de constructions et d'aménagement.

- Emmanuel Davoust, « A hundred years of science at the Pic du Midi Observatory », arXiv:astro-ph/9707201, (lire en ligne, consulté le )

- « Comprendre - Histoire de l'observatoire du Pic du Midi », sur promenade.imcce.fr (consulté le )

- « Avalanche Pyrenées - Néouvielle, secteur Pic du Midi de Bigorre, Couloir Nord-Ouest », sur www.data-avalanche.org, (consulté le )

- Guillaume de Dieuleveult, « Le pic du Midi, ouvert la nuit », sur Le Figaro, (consulté le ).

- Laura Berny, « Pic du Midi : le vaisseau des étoiles », sur Les Échos, (consulté le ).

- Laurence Boffet, « Le Pic du Midi rêve d'un classement au patrimoine mondial de l'Unesco », sur France 3, (consulté le ).

- « Déconfinement : Décollage réussi au Pic du Midi », sur La Dépêche du Midi, (consulté le ).

- Thibault Seurin, « Pic du Midi de Bigorre (65) : le long cheminement vers le classement Unesco », Sudouest, (ISSN 1760-6454, lire en ligne, consulté le )

- « UNESCO Astronomy and World Heritage Webportal - Show entity », sur www3.astronomicalheritage.net (consulté le )

- Thomas Pontillon et Jérôme Cadet, « Comment l'observatoire du Pic du Midi a cartographié la Lune pour la mission Apollo 11 », sur France Info, (consulté le ).

- « Les grands rendez-vous lunaires en Occitanie ! », sur La Dépêche du Midi, (consulté le ).

- « Un nouveau télescope à l’Observatoire du Pic du Midi », sur presselib.com (consulté le )

- Narval

- (en) A. Dollfus, « The first Pic du Midi photographs of Mars, 1909 », Journal of the British Astronomical Association, vol. 120, , p. 240–242 (ISSN 0007-0297, lire en ligne, consulté le )

- (en) « Minor Planet Discoverers », sur minorplanetcenter.net (consulté le )

- Pic du Midi, préparez votre nuit au sommet.

- Ciél étoilé - SDE65.

- Atténuer la pollution lumineuse, parc national des Pyrénées.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Site officiel

- Site de l'observatoire

- Site du CLIMSO

- Histoire de l'observatoire sur le site de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE)

- Roger Servajean, Pic du Midi, film sur la bibliothèque numérique de l'Observatoire de Paris