Muguet de mai

Le Muguet de mai ou Muguet commun (Convallaria majalis) est une espèce de plantes herbacées vivaces des régions tempérées dont les fleurs printanières, petites et blanches, forment des grappes de clochettes très odorantes.

C'est une plante très toxique, voire mortelle. En zone européenne tempérée, en forêt, là où sa présence est naturelle, le Muguet commun serait un bon bioindicateur d'ancienneté et de la naturalité de la forêt[2]. Le Muguet de mai fleurit au printemps.

Selon la classification classique, il fait partie de la famille des Liliaceae. Selon la classification phylogénétique, il fait partie de la famille des Ruscaceae ou des Asparagaceae (qui l'avait d'abord placé dans la famille des Convallariaceae).

Convallaria majalis • Muguet commun, Muguet

| Règne | Plantae |

|---|---|

| Sous-règne | Tracheobionta |

| Division | Magnoliophyta |

| Classe | Liliopsida |

| Sous-classe | Liliidae |

| Ordre | Liliales |

| Famille | Liliaceae |

| Genre | Convallaria |

- Convallaria bracteata Dulac[1]

- Convallaria fragrans Salisb.[1]

- Convallaria latifolia Mill.[1]

- Convallaria majalis f. abchasica Ponert[1]

- Convallaria scaposa Gilib.[1]

- Convallaria transcaucasica Utkin ex Grossh.[1]

- Lilium convallium Garsault[1]

- Lilium-convallium majale (L.) Moench[1]

- Polygonatum majale (L.) All.[1]

Dénominations

Cette espèce a été nommée officiellement en 1753 par le naturaliste suédois Carl von Linné (1707-1778). L'épithète spécifique majalis signifie « qui fleurit en mai »[3].

- Nom scientifique valide : Convallaria majalis L., 1753 ;

- Noms vulgaires (vulgarisation scientifique) recommandés ou typiques en français : muguet de mai[4] - [5] - [6] - [7] ou muguet commun[7] et plus simplement muguet[8] - [6] - [7] - [9] - [4] - [10], bien que ce ne soit pas le seul végétal de ce nom.

- Autres noms vulgaires ou noms vernaculaires (langage courant) pouvant désigner éventuellement d'autres espèces : amourette[5], clochette des bois[5] - [4] - [10], guillet[5] ou grillet[4], lis de mai[5], lis des vallées[5] - [6] - [4], muguet des bois[5], reine des bois[5] ou encore larmes de sainte Marie[4].

Pour plus de détails, voir plus bas.

Description

Le Muguet commun est une plante vivace, qui se multiplie dans les sous-bois essentiellement grâce à son rhizome traçant. Chaque brin de muguet (ou hampe) est entouré de deux feuilles.

Confusions

Avant floraison, le Muguet de mai peut être confondu avec l'Ail des ours, ce qui présente un danger pour les amateurs de ce dernier. La distinction peut facilement se faire grâce à l'odeur aillée dégagée par les feuilles froissées de l'Ail des ours uniquement, ainsi que par la consistance des feuilles, plus coriaces chez le muguet.

En cours de floraison, il est parfois confondu avec une orchidée blanche à clochettes, qui pousse dans les mêmes lieux : la Céphalanthère à feuilles étroites (Cephalanthera longifolia).

Racine et tige

Le Muguet commun a donc un rhizome traçant qui se caractérise par une ramification assez développée. On parle d'un rhizome rameux. Celui-ci est en outre couvert de racines. Chaque portion de rhizome pourvue d’un grand nombre de racines et qui porte un bourgeon vivant est appelée « griffe » [11].

La tige unique est une hampe dressée qui supporte une grappe de fleurs. Cette hampe est glabre.

Si la hampe peut paraître grande par rapport à l'ensemble de la plante, celle-ci ne mesure que de 10 à 20 cm de haut, rarement plus.

La tige n'est jamais ramifiée. À sa base, on peut voir des gaines, membranes souvent brunies ou violacées, qui l'engainent. Cette tige a tendance à être décombante, c'est-à-dire qu'elle penche plus ou moins fortement.

Feuilles

De cette gaine, deux feuilles entières se dressent, rarement trois. Chez le Muguet, les feuilles sont donc toutes basales. On peut distinguer une feuille inférieure et une feuille supérieure presque opposée, légèrement enveloppée par la précédente.

Elles sont pétiolées mais paraissent sessiles. Le pétiole de la feuille supérieure est enveloppé par la feuille inférieure et le pétiole de cette dernière est enveloppé par la gaine basale.

Le limbe est vert foncé, plutôt mat. Sa forme varie entre le lancéolé et l'ovale allongé. Les feuilles se finissent généralement en pointe, parfois la terminaison est plus arrondie (forme elliptique).

La feuille est garnie de nombreuses nervures parallèles convergeant aux deux extrémités. Chaque feuille mesure de 10 à 20 cm de long.

Multiplication végétative

Les plantes ont la capacité de coloniser l'espace à grande distance par reproduction sexuée mais aussi à courte distance par reproduction asexuée ou clonale. La multiplication végétative du muguet via ses rhizomes se fait lentement par un réseau très agrégé (stratégie « phalange » avec occupation durable des sites colonisés)[12]. Le muguet assure sa reproduction essentiellement par voie végétative, d'où l'hypothèse que ce mode de reproduction affecte la reproduction sexuée. Les botanistes ont tenté d'expliquer ce lien par une dispersion restreinte du pollen par les insectes pollinisateurs aux mouvements brusques qui préfèrent butiner sur les individus voisins (constituant un clone). Or, chez le muguet, la fécondation croisée ne peut être obtenue par la pollinisation dans le même clone, par suite d'auto-incompatibilité. Cette hypothèse n'est pas vérifiée[13].

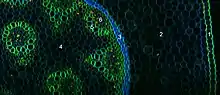

Inflorescence

La floraison a lieu entre avril et juillet. L'idéal symbolique voudrait que la fleur fleurisse pour le 1er mai mais il n'est que rarement exaucé. Il arrive même que la plante soit fanée à cette date. En Amérique du Nord, la floraison est rare avant la mi-mai.

Inflorescence de Muguet de mai.

Inflorescence de Muguet de mai. Fleur de Muguet.

Fleur de Muguet.._14-05-2021_(actm.)_01.jpg.webp) Fleurs de Muguet de mai.

Fleurs de Muguet de mai.

L'inflorescence est une grappe unilatérale portée par l'unique hampe florale. Les fleurs ne sont disposées que d'un côté. La grappe accompagne le mouvement penché de la tige.

Une grappe est composée au maximum de 20 fleurs mais généralement on ne compte pas plus d'une dizaine de fleurs épanouies.

Chaque fleur est portée par un pédicelle. Les fleurs inférieures ont un pédicelle plus grand que celui des fleurs terminales. Aucun ne dépasse 1 cm. Il est accompagné d'une bractée membraneuse à peu près moitié moins longue. Les écailles translucides à la base du pédicelle de chaque fleur sont des bractées[14].

La fleur est blanche, parfois rosée. Le périanthe a la forme d'une clochette (forme campanulée) longue de 6 ou 7 mm en moyenne. Cette clochette est issue de la soudure des 6 tépales pétaloïdes sur la moitié de leur longueur (divisés jusqu’au milieu en 6 dents recourbées). Sur l'autre moitié, chaque demi tépale est libre et forme une languette triangulaire recourbée vers l'extérieur.

Chaque fleur contient 6 étamines groupés en deux verticilles. Le pistil est constitué de 3 carpelles en placentation axile. L'ovaire est supère, surplombant réellement les étamines. Le muguet est hermaphrodite.

Les fleurs dégagent une odeur pénétrante caractéristique qui est recherchée en parfumerie. Le nom de muguet est d'ailleurs dérivé de celui d'une substance odoriférante, le musc[15].

Le fruit

La fructification a lieu de juillet à octobre.

Le fruit est une baie sphérique, lisse et rouge vif (orangé quand la maturité n'est pas encore complète). Les baies sont un puissant bouillon d’onze heures.

Un fruit contient 2 à 6 graines toxiques libérées par destruction de la pulpe lors de son transport par la voie intestinale d'animaux (endozoochorie assurée par les grives, les merles qui digèrent la pulpe, alors que leurs sucs digestifs ne s'attaquent pas aux graines)[16] - [17].

Habitats

On le trouve à peu près partout en France, à l'exception des régions méditerranéennes. On le trouve à travers tout l'hémisphère Nord dans les régions tempérées fraîches en Asie, en Europe et en Amérique du Nord.

Cette plante nécessite une température moyenne supérieure à 10 °C en été, ce qui la rend adaptée même aux régions fraîches du nord de l'Europe. Elle a cependant besoin de la lumière, faute de quoi elle ne fleurit pas. Le muguet est présent à l'année sur plusieurs continents (Afrique du Nord, Océanie, Asie du Sud-Est)[18].

Espèce de demi-ombre, neutroacidiphile des substrats mésotrophes drainants : sous-bois des chênaies, hêtraies-chênaies et chênaies-pinèdes, y compris au sein des ptéridaies, mais où elle reste alors stérile. On trouve des populations calcicoles dans les bois, les haies ainsi que dans les pâturages de montagne (jusqu'à 2 000 m).

Elle est cultivée ou subspontanée dans les jardins humides et ombragés où elle forme souvent un tapis lâche.

Liste des sous-espèces

Selon Tropicos (6 mai 2019)[19] (attention liste brute contenant possiblement des synonymes) :

- sous-espèce Convallaria majalis subfo. picta Zapal.

- sous-espèce Convallaria majalis subsp. majalis

- sous-espèce Convallaria majalis subsp. majuscula (Greene) Gandhi, Reveal & Zarucchi

- sous-espèce Convallaria majalis subsp. manschurica (Kom.) Bordz.

- sous-espèce Convallaria majalis subsp. manshurica Bordz.

- sous-espèce Convallaria majalis subsp. transcaucasica Bordz.

- sous-espèce Convallaria majalis subspecioid prolificans (Wittm.) Ponert

- sous-espèce Convallaria majalis subspecioid tetraploidiae Ponert

Toxicité

Dans chacune des utilisations, il est très important de se souvenir que toutes les parties de la plante sont très toxiques. Le muguet est classé parmi les plantes à très haute toxicité, une ingestion d'une gorgée d'eau de muguet peut être fatale en quelques minutes. La plante contient des saponosides (à l'origine des irritations) et une vingtaine d'hétérosides cardiotoxiques (dangereux pour le cœur) : convallatoxine, convallatoxol, convaloside…

L'ingestion provoque des troubles digestifs constitués d'irritation de la bouche, de douleurs abdominales, de nausées, de vomissements, de diarrhées. Ensuite surviennent les troubles du rythme cardiaque accompagnés d'une accélération de la respiration. La mort est provoquée par arrêt cardiaque[20].

En cas d'ingestion appeler le centre antipoison le plus proche, le plus rapidement possible.

Utilisation par l'homme

Utilisation médicale

Le muguet est tonicardiaque et diurétique. La présence d'hétérosides cardiotoniques, entre autres de la convallatoxine, de la convallamarine et la convallarine, le rend toxique. L'effet est de ralentir le rythme cardiaque et d'augmenter la pression artérielle ; en outre, il a une action diurétique par irritation de l'épithélium rénal[21]. Toutes les parties de la plante sont toxiques.

Comme beaucoup d'autres plantes toxiques, le muguet a — à des doses adéquates — des propriétés pharmacologiques, et il a été utilisé dans le traitement de maladies cardiaques particulières. Son usage domestique est cependant à proscrire du fait de son manque d'intérêt et surtout du danger mortel qu'il ferait courir. La convallatoxine a une action proche de celles de la digitaline et de l'ouabaïne.

Utilisation en parfumerie

C'est en parfumerie que le muguet est surtout connu, même s'il n'est pas utilisé sous sa forme naturelle. Dès le XVIe siècle, le muguet était un parfum apprécié, notamment des hommes, puisque le terme « muguet » a servi à désigner jusqu'au XIXe siècle un jeune homme élégant. Aujourd'hui on l'utilise dans les parfums féminins comme note de cœur. Différents ingrédients de synthèse, comme l'hydroxycitronnellal, le lilial, le terpinéol (ou terpinol), etc. permettent au parfumeur de recréer l'odeur du muguet.

- Le muguet, en soliflore, a fait la célébrité du parfum Diorissimo, créé en 1956 par Edmond Roudnitska.

- La note muguet est souvent utilisée comme parfum fonctionnel, pour parfumer les produits d'entretien.

Utilisation ornementale

La plante est utilisée comme plante ornementale mais elle ne fleurit que quelque temps (3 à 4 semaines).

La plante se cultive facilement en jardin, du moment que celui-ci est frais et ombragé. Quoique assez envahissante par ses rhizomes, c'est une jolie plante d'ornement. Il est toutefois conseillé d'ôter les fleurs fanées avant qu'elles ne fructifient, surtout quand des enfants sont susceptibles d'avoir accès au jardin. Les baies de muguet, arrivées à maturité ou non, ressemblent à de petits bonbons et sont très attrayantes mais très toxiques.

On peut bien sûr cueillir les brins fleuris pour la composition de bouquets. C'est une plante idéale pour un vase soliflore où son inflorescence délicate est mise en valeur. Néanmoins, la présence de muguet dans une pièce trop fermée provoque des maux de tête parfois importants. Autre phénomène perfide, l'eau du vase dans laquelle le muguet a trempé est rapidement contaminée et devient à son tour très toxique.

Histoire

Le muguet fleurit quand vient le printemps. Il a donc été depuis l'Antiquité[22] une plante idéale pour célébrer la nouvelle saison, les beaux jours qui reviennent et pour attirer les bonnes grâces pour de futures bonnes récoltes.

Traditions similaires

Le muguet a un équivalent en Roumanie et en Bulgarie, une autre espèce du genre Galanthus, première plante qui affleure sous la neige début février. La fête du printemps est cependant célébrée plus tôt, le 1er mars et la tradition est d'offrir aux femmes des objets symboliques confectionnés plutôt en tissu, appelés Mărțișor[23].

Des « mâts de mai », ou bien des « arbres de mai », étaient parfois utilisés dans le cadre des festivités gaéliques de Beltaine.

Légendes et mythes

Jadis, Convallaria majalis, était considéré comme une plante magique hypocrite associée à la magie.

La légende grecque veut que le muguet fut créé par Apollon, dieu du mont Parnasse, pour en tapisser le sol, afin que ses neuf muses ne s'abîment pas les pieds[24].

Les Romains célébraient au début du mois de mai les Florales, en l'honneur de Flora, la déesse des fleurs[25].

Le brin de muguet, porte-bonheur a souvent été associé à la Madone, les larmes versées par la Vierge Marie au pied de la croix auraient donné naissance aux fleurs de muguet en forme de clochettes blanches. Toutefois, ses baies rouges contiennent un puissant bouillon d’onze heures[26].

Selon Charles Leland, la déesse mère nordique, célébrée à l'équinoxe de printemps, aurait été associée au muguet[27].

Histoire du muguet du 1er mai

On fait remonter la tradition du muguet du 1er mai à la Renaissance, Charles IX en ayant offert autour de lui en 1561 comme porte-bonheur. La légende veut qu'en 1560, Charles IX et sa mère Catherine de Médicis visitent le Dauphiné où le chevalier Louis de Girard de Maisonforte offre au jeune roi un brin de muguet cueilli dans son jardin à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Le roi, charmé, reprend cette pratique d'offrir chaque printemps un brin de muguet à chacune des dames de la cour en disant « Qu'il en soit fait ainsi chaque année »[28], la coutume s’étendant rapidement à travers tout le pays[29]. Une autre version de la légende veut qu'en 1560, Catherine de Médicis charge le chevalier de Saint-Paul-Trois-Châteaux, ville du département de la Drôme, d’une mission secrète auprès des Borghèse, ce dernier revient de chez cette riche famille italienne et, en guise de réussite de sa mission, offre au roi à la cour de Fontainebleau un bouquet de muguet trouvé dans les bois[24].

En France, dès 1793, le calendrier républicain de Fabre d’Églantine propose une fête du Travail (« jour du travail ») au 3e jour des sansculottide (le « tridi »), tandis qu'il associe le muguet au « jour républicain », le 26 avril et non le 1er mai, rompant ainsi avec cette tradition royale[30].

Cette tradition se perd jusqu'au 1er mai 1895 qui voit le chansonnier Félix Mayol débarquer à Paris, gare Saint-Lazare, et se voir offrir un bouquet de muguet par son amie parisienne Jenny Cook[25]. Une anecdote publiée dans ses mémoires rapporte que, faute de trouver un camélia, les hommes élégants portaient à l'époque au revers de leur redingote, il prend un brin de muguet le soir de sa première sur la scène du Concert parisien. La première étant un triomphe, il conserve ce muguet qui devient son emblème et relance peut-être cette coutume[31].

À la Belle Époque, les grands couturiers français offrent le 1er mai un brin de muguet à leurs petites mains et à leurs clientes. Christian Dior en fait l’emblème de sa Maison de couture. Dès lors, cette coutume du 1er mai devient une fête dans la région parisienne[24].

Ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'il sera associé à la Fête du travail, qui date elle-même de 1889. En fait, sous Pétain, la fête des Travailleurs devient la fête du Travail et l'Églantine rouge (Rosa canina ou Rosa rubiginosa), associée à la gauche, est remplacée par le muguet.

La vente du muguet dans les rues de Nantes commença peu après 1932, avec l'instauration de la fête du lait de mai par Aimé Delrue[32] - [33]. Elle se répandit ensuite à toute la France aux environs de 1936 avec l'avènement des congés payés.

En France, la vente du muguet par les particuliers et les associations non munis d'une autorisation et sur la voie publique est officiellement tolérée le 1er mai[34] en respectant toutefois les autres obligations légales (il s'agit par exemple de muguet du jardin ou des bois et non pas de muguet acheté, sinon ce serait de la revente). La tradition de pouvoir vendre le muguet sur la voie publique remontant à Claude-François de Payan, ami de Robespierre[35].

Il est produit chaque année 60 millions de brins de muguet, vendus à l'unité ou en pots. 85 % de la production nationale de muguet est récoltée dans la région nantaise (une trentaine de maraîchers répartis sur une demi-douzaine de communes et embauchant en contrat saisonnier près de 7 000 salariés[36] - [37]), le reste en provenance de la région de Bordeaux. Le marché pèse environ plus de 90 millions d'euros, auquel il faut ajouter le muguet des bois qui représente près de 10 % de cette somme[38].

En France, il existe une tradition selon laquelle un brin de muguet à 13 clochettes porterait bonheur[39].

Symbolique

Le muguet est associé à de nombreux symboles[40] :

- les noces de muguet symbolisent les 13 ans de mariage dans le folklore français ;

- le 1er mai, on offre traditionnellement du muguet « porte-bonheur » car il fleurit aux alentours de cette date. Cette tradition est très présente, entre autres, en France, en Suisse, en Belgique et en Andorre. La symbolique du retour du printemps liée à cette fleur plonge ses racines dans les traditions celtes ainsi que les cérémonies romaines faites à Flora, déesse des fleurs ;

- En France, la tradition du muguet de mai est officialisée en 1561 par Charles IX qui demande que les dames de la cour en reçoivent un brin porte-bonheur chaque 1er mai. Cette tradition aristocrate est popularisée à la fin du XIXe siècle par le chanteur Félix Mayol, qui arbore pour son tour de chant un brin à sa boutonnière le 1er mai 1895. Le 1er mai 1936, le muguet est associé pour la première fois à la Fête du Travail[41] ;

- depuis 1982, le muguet est la fleur nationale de la Finlande[42] ;

- le muguet est aussi le symbole du Rugby club toulonnais depuis 1921, en l'honneur à Félix Mayol.

Langage des fleurs

Dans le langage des fleurs, le muguet symbolise la fougue de la jeunesse, la coquetterie et le retour du bonheur[43].

Calendrier républicain

- Dans le calendrier républicain, « muguet » était le nom attribué au 7e jour du mois de floréal[44]

Dans la culture populaire

- Dans la saison 4 de la série "Breaking Bad", Brock Cantillo est empoisonné par du muguet.

Les appellations

Étymologie

Le nom scientifique du genre Convallaria vient du latin convallis, « vallée encaissée », et du grec leirion, « lis », signifiant littéralement lis des vallées[45]. L'épithète majalis est dérivé de Maia, déesse de la fertilité et du printemps, liée au mois de mai.

Le muguet est appelé au XVIIIe siècle « Lys de la vallée », en référence à son nom savant lilium convallium (« lis des vallées ») donné par les apothicaires. C'est ce qui permet à Linné de lui donner en 1753 son nom binomial latin Convallaria majalis (littéralement convallaire de mai). Il indique que la plante pousse en mai dans les vallées[46]. Sa dénomination lys des vallées se retrouve également dans son nom anglais « lily of the valley ».

Quant à son nom vernaculaire, connu dans les textes depuis 1200 sous la forme mugue ou musguet, c'est un dérivé de musc, sans doute une altération de muscade, en raison du parfum de la fleur[47] ressemblant à celui de la noix de muscade appelée au XIVe siècle « noix de muguette »[48].

Taxinomie

- On trouve parfois dans la littérature, l'écriture Convallaria maialis pour le nom scientifique. La raison est simple : en latin classique, le j n'existait pas réellement, celui-ci n'étant qu'une variante graphique du i. Certains auteurs puristes préfèrent donc mettre un i : maialis dérive du latin maius, le mois de mai. Néanmoins le nom binominal est en latin réputé et non en latin classique et cette pratique n'est pas conseillée.

Noms vernaculaires

Comme toutes les plantes réputées, convallaria majalis a une multitude de noms vernaculaires. Outre muguet de mai, citons[49] :

- muguet des bois (également nom vernaculaire de l'aspérule odorante) ;

- clochette des bois, grelot, grillet. Ces noms rappellent la forme campanulée de la fleur. Clochette des bois est, par ailleurs, un sobriquet spontané pour diverses plantes. Ces noms s'approchent de l'allemand Maiglöckchen (« clochette de mai ») ;

- lys ou (lis) de mai, Lys ou (Lis) des vallées. Des noms qui donnent de la majesté à la plante. Ces noms s'approchent de l'anglais lily of the valley (« Lys de la vallée ») ;

- amourette ;

- échelle de Jacob ou échelle du paradis, nom donné par les moines qui voyaient dans l'étagement de ses clochettes les marches d'un escalier et avaient la coutume d'orner l'autel de muguets ;

- gazon de Parnasse. Une légende veut qu'Apollon ait tapissé le mont Parnasse de muguet pour que ses neuf muses ne s'abîment pas les pieds ;

- larmes de la Madone, larmes de sainte Marie ou de Notre-Dame. Une légende rapporte que cette fleur serait née des larmes de la vierge Marie versées au pied de la Croix.

Notes et références

- The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet; http://www.theplantlist.org/, consulté le 6 mai 2019

- Selon Jean-Luc Dupouey et Étienne Dambrine dans le « no 14 des Rendez-vous techniques de l’ONF »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (automne 2006)

- Lorraine Harrison, Le latin du jardinier. Editions Marabout, 2012.

- Noms communs d'après le site Tela Botanica, consulté le 6 mai 2019

- Meyer C., ed. sc., 2015, Dictionnaire des Sciences Animales. [lire en ligne]. Montpellier, France, Cirad.

- Nom en français d’après Termium plus, la banque de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada

- Nom en français d'après la fiche de cette espèce dans Brouillet et al. 2010+. VASCAN (Base de données des plantes vasculaires du Canada) de Canadensys.

- Nom en français d'après Dictionary of Common (Vernacular) Names sur Nomen. [lire en ligne]

- USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System. Germplasm Resources Information Network (GRIN-Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland., consulté le 6 mai 2019

- Nom en français d'après l'Inventaire National du Patrimoine Naturel, sur le site Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)

- Les bonnes techniques et la bonne période pour cultiver le muguet

- (en) Lesley Lovett Doust, « Population dynamics and local specialization in a clonal perennial (Ranunculus Repens): I. The dynamics of ramets in contrasting habitats », Journal of Ecology, vol. 69, no 3, , p. 743-755 (DOI 10.2307/2259633).

- (en) Katrien Vandepitte, Tim De Meyer, Hans Jacquemyn, Isabel Roldán-Ruiz, Olivier Honnay, « The impact of extensive clonal growth on fine-scale mating patterns: a full paternity analysis of a lily-of-the-valley population (Convallaria majalis) », Annals of Botany, vol. 111, no 4, , p. 623–628 (DOI 10.1093/aob/mct024).

- Aline Raynal-Roques, La Botanique redécouverte, Quae, , p. 204.

- (en) Johan Ehrlén & Ove Eriksson, « Toxicity in Fleshy Fruits: A Non-Adaptive Trait? », Oikos, vol. 6, no 1, , p. 107-113.

- (en) A. Barnea, J. B. Harborne, C. Pannell, « What parts of fleshy fruits contain secondary compounds toxic to birds and why ? », Biochemical systematics and Ecology, vol. 21, no 4, , p. 421-429.

- « Muguet : lutin boréal conservé par les bûcherons », sur boisforet-info.com, .

- Tropicos.org. Missouri Botanical Garden., consulté le 6 mai 2019

- « Le muguet », CHU de Lille

- Ressources médicinales de la flore française - Vigot frères.

- « Pourquoi offre-t-on du muguet le 1er mai ? », sur estrepublicain.fr, .

- (en) Alina Alex, « Romania Welcomes Spring with Martisor Day. History and TraditionsBy », sur theworldreporter.com, .

- Les origines du Muguet.

- « Pourquoi offre-t-on du muguet le 1er mai ? », sur ladepeche.fr, .

- Guide de visite, les plantes magiques, du jardin des neuf carrés de l'abbaye de Royaumont.

- Aradia ou l'Évangile des Sorcières, 1899, de Charles Leland.

- Johanna Guerra, « Fête du Travail : le muguet, une tradition depuis Charles IX », sur rtl.fr,

- Renée Greusard, « Pourquoi offre-t-on du muguet le 1er mai ? » [archive du ], sur rue89, nouvelobs.com,

- Maurice Dommanget, Histoire du premier mai, Éd. de la Tête de feuilles, , p. 368

- François Caradec et Alain Weill, Le Café-concert (1848-1914), Fayard, 2007, p. 313

- Archive des Services des espaces verts et de l'environnement de la Ville de Nantes

- « Aimé Delrue, le Coluche nantais », sur Maville.com (consulté le )

- Fiche pratique: Ventes sur la voie publique de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) : « Cas particulier de la vente de muguet le 1er mai: La vente de muguet sur la voie publique entre dans le cadre de ce dispositif réglementaire. Toutefois, conformément à une longue tradition, la vente de muguet fait dans la pratique l’objet d’une tolérance de la part des autorités locales, admise à titre exceptionnel le 1er mai. Ainsi, de nombreuses communes organisent elles-mêmes, par arrêté municipal, la vente de muguet par les particuliers le 1er mai. Par conséquent, rapprochez-vous préalablement de la mairie afin de connaître la réglementation applicable dans une commune pour la vente de muguet le 1er mai. »

- Histoire du brin de muguet

- « Cette année, le muguet nantais sera exceptionnel », sur Metronews.fr, (consulté le )

- « 1er mai. La danse des petites mains du muguet nantais » (consulté le )

- Eric de La Chesnais, « 1er Mai : la tradition du muguet en 5 chiffres », sur lefigaro.fr,

- http://www.lemagfemmes.com/Fetes-populaires/Premier-mai-fete-du-travail-et-fete-du-muguet.html : « On dit que celui qui trouve un brin de muguet à 13 clochettes sera tout particulièrement favorisé par le destin ! »

- Le muguet sur interflora.fr

- Laurent Lemire, La chance de A à Z, Fayard, , 224 p. (ISBN 978-2-213-66480-4, lire en ligne), « Brin de muguet »

- « Sept emblèmes nationaux finlandais », sur voicilaFINLANDE, (consulté le )

- Anne Dumas, Les plantes et leurs symboles, Éditions du Chêne, coll. « Les carnets du jardin », , 128 p. (ISBN 2-84277-174-5, BNF 37189295).

- Ph. Fr. Na. Fabre d'Églantine, Rapport fait à la Convention nationale dans la séance du 3 du second mois de la seconde année de la République Française, p. 26.

- Jean-Claude Rameau, Dominique Mansion, Gérard Dumé, Flore forestière française : guide écologique illustré, Forêt privée française, , p. 1249.

- Paul Fournier, Le livre des plantes médicinales et vénéneuses de France, P. Lechevalier, , p. 56.

- Informations lexicographiques et étymologiques de « muguet » dans le Trésor de la langue française informatisé, sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales

- Michel Botineau, Guide des plantes à fruits charnus comestibles et toxiques, Lavoisier, , p. 86.

- (en) Marcel Cleene et Marie Claire Lejeune, Compendium of symbolic and ritual plants in Europe, Man & Culture, , p. 299.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- (fr) Référence Belles fleurs de France : Convallaria majalis (consulté le )

- (en) Référence BioLib : Convallaria majalis L. (consulté le )

- (en) Référence Catalogue of Life : Convallaria majalis L. (consulté le )

- (en) Référence Flora of North America : Convallaria majalis (consulté le )

- (en) Référence Flora of China : Convallaria majalis (consulté le )

- (en) Référence Flora of Missouri : Convallaria majalis (consulté le )

- (en) Référence GRIN : espèce Convallaria majalis L. (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Convallaria majalis L. (consulté le )

- (en) Référence Kew Garden World Checklist : Convallaria majalis L. (1753) (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Convallaria majalis L. (taxons inclus) (consulté le )

- (en) Référence The Plant List : Convallaria majalis L. (source : KewGarden WCSP) (consulté le )

- (en) Référence Tropicos : Convallaria majalis L. (+ liste sous-taxons) (consulté le )

- (en) Référence uBio : site déclaré ici indisponible le 7 avril 2023

Autres sites :

- Histoire et Symbolique du muguet de mai

- Centre antipoison belge : Le muguet