Musc

Le musc est une matière première animale odorante, secrétée par la glande préputiale abdominale des chevrotains porte-musc mâles d’Asie (Sibérie, Chine, Himalaya). Il constitue une matière première animale entrant dans la composition de parfums et de drogues des pharmacopées traditionnelles.

D'autres espèces animales et végétales produisant des fragrances aux tonalités chaudes et sensuelles, ont été aussi qualifiées de « musc », comme celles produites par la civette, le rat musqué, l'érismature à barbillons, le canard musqué et le bœuf musqué et parmi les végétaux l’ambrette ou la racine de certaines angéliques. Mais le musc produit par les chevrotains porte-musc a toujours été considéré comme supérieur.

Le chevrotain porte-musc mâle possède sous l’abdomen une glande qui produit du musc en période de rut. L’animal étant très farouche, les chasseurs qui désirent s'en procurer doivent le tuer. Une chasse excessive depuis la fin du XIXe siècle a fini par menacer d’extinction les sept espèces de porte-muscs, réparties de l'Himalaya à la Sibérie en passant par la Chine.

Pour répondre à la forte demande de musc naturel par les pharmacopées traditionnelles asiatiques, des fermes d’élevage en captivité des porte-muscs ont été créées. Mais l’animal semblant mal adapté à la domestication, elles restent en nombre trop limité pour satisfaire le marché du musc médicinal asiatique.

Par contre pour le musc de la parfumerie, la chimie de synthèse propose de nos jours toute une gamme de molécules aux fragrances chaudes et sensuelles, maintenant non toxiques, qui remplacent avantageusement le musc naturel.

Étymologie

En français, le mot musc a été emprunté en 1256 au bas-latin muscus (IVe siècle), qui désigne la même substance animale odorante (ainsi que l'acception de chevrotain porte-musc la produisant). Le terme latin muscus est un emprunt au grec μόσχος moskhos, emprunté lui-même du pehlevi (moyen perse) mušk, qui viendrait soit du sanskrit मुष्क muṣká ayant le sens de « testicule », en raison de la forme de la glande à musc soit d’un terme iranien apparenté[1].

Histoire de l’utilisation du musc

Le musc a d’abord été utilisé dans les régions où vivent les chevrotains porte-musc. En Chine, il est mentionné dans le premier ouvrage de matière médicale dès les premiers siècles de notre ère puis son usage s’étend aux encens et parfums. En Inde, autre région productrice, le musc fut utilisé à partir du IVe siècle en parfumerie et en médecine ayurvédique[2].

L’usage du musc diffusa hors de son aire de production, chez les Sogdiens, les Perses puis les Arabes à partir du IVe siècle. Durant l’Âge d'or de l'Islam (VIIIe – XIIIe siècle), le musc est la substance aromatique la plus prisée.

L’introduction du musc en Europe occidentale ne se fera pas avant le XIIe siècle, en raison de l’effondrement de l’Empire romain d’Occident au Ve siècle. Connu comme tonique et stimulant, son usage médical s’est peu à peu amoindri au fur et à mesure des progrès de l’analyse pharmacologique. En Europe et Amérique du Nord, l’usage médical a fini par complètement disparaître au profit de l'usage en parfumerie et cosmétologie où même là, il a été progressivement remplacé par le musc de synthèse[2].

Ce mouvement de balance vers la parfumerie ne s’est pas produit en Asie où l’usage dans les médecines traditionnelles chinoise, indienne, japonaise et autres s’est poursuivi jusqu’à l’époque actuelle, au XXIe siècle. Et même en parfumerie, l’usage du musc naturel tend à être remplacé par le musc de synthèse.

À partir de 1888, les travaux du chimiste allemand Albert Baur sur les muscs nitrés de synthèse et du chimiste Suisse, Leopold Ruzicka sur les muscs macrocycliques (1921) ouvrirent la voie au dépôt de brevets de nombreux corps odorants musqués qui furent adoptés progressivement par les grands parfumeurs.

La forte et persistante demande de musc par les pharmacopées traditionnelles asiatiques a mis en danger d’extinction les différentes espèces de chevrotains porte-musc. À la fin du XXe siècle, la Chine a cherché à répondre à cette demande en mettant en place l’élevage en captivité de l’animal.

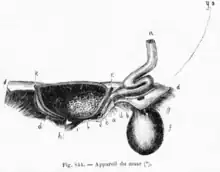

Appareil producteur du musc

La poche à musc est située sur la ligne médiane du ventre du porte-musc, entre l’ombilic et le pénis mais beaucoup plus près de ce dernier. Selon la description de Guibourt de 1876[3] (qui put examiner un porte-musc qui vécut trois ans dans un parc près de Versailles) : à l’état de flaccidité, la verge (a) est en grande partie renfermée dans le ventre et repliée sur elle-même ; elle n’a qu’un seul corps caverneux et un gland mince et aplati (e), au-delà duquel se prolonge l’urètre filiforme (c), formant une saillie de 14 mm. Sur le devant, la verge est entourée d’un canal préputial, garni à son orifice (i) de poils nombreux, de couleur rousse, saillant sous la forme d’un pinceau. Ce canal est appliqué contre la face postérieure de la poche à musc et semble faire corps avec elle. Chez les adultes, cette poche atteint de 55 à 68 mm de longueur sur 35 à 47 mm de largeur et 11 à 20 mm de hauteur. À la partie la plus basse, un peu en avant de l’orifice préputial, se trouve un canal assez court (h), un peu oblique, large de 2 mm, se terminant à l’extérieur par une ouverture semi-lunaire et s’ouvrant directement dans la poche à musc[3]. L’ouverture de la glande à musc directement sur l’extérieur permet le développement à l’intérieur d’un microbiote complexe[4]. Physiologiquement, la température des glandes augmente considérablement pendant la saison de sécrétion, avec une température interne atteignant environ 40 ° C - température propice pour les réactions enzymatiques[5] qui vont développer des arômes particuliers.

La poche à musc

La glande à musc devient active quand le chevrotain porte-musc atteint la maturité sexuelle ; alors la sécrétion s’accroît, l’humidité diminue et une odeur spécifique apparaît, détectable dès l’âge de 5 mois[6]. Pendant la période du rut, les parois glandulaires de la poche préputiale secrètent une substance ayant la consistance du miel, d’un brun jaunâtre qui s’accumule dans la poche[7] et devient brun noirâtre à pleine maturation. La sécrétion du musc par le mâle va attirer les femelles (qui hors la période du rut, repoussent les mâles) et va servir à marquer le territoire.

Cette sécrétion à l'odeur pénétrante, visqueuse quand elle est fraîche, devient dure et cassante quand elle est sèche. Au musc séché qui avait une valeur commerciale relativement médiocre, les acheteurs préféraient le musc conservé dans sa vésicule, connu sous le nom de musc en vessie. En effet, une glande non percée permettait de garantir une qualité supérieure de conservation mais surtout un produit qui n'avait pas été coupé avec une autre substance[3].

La poche de musc qui se trouve dans la continuité de l’extrémité du pénis, fait de 4 à 6 cm de long sur 4 cm de profondeur. Quand elle est gonflée de musc, elle est très apparente sur l’animal. Elle contient généralement de 15 à 30 g de musc - en moyenne 25 g[7]. L’ouverture de la poche se trouve au niveau de l’extrémité de l’urètre du pénis permettant à l’animal de mélanger à volonté la sécrétion musquée avec son urine[8]. Son odeur puissante sert à attirer les femelles vers le mâle qui l’émet pendant la saison du rut et à marquer le territoire pour éloigner les mâles rivaux[6]. Les porte-muscs mâles non accouplés produisent une plus grande quantité de musc que les mâles accouplés, ce qui leur permet potentiellement d’attirer un plus grand nombre de femelles[4].

Le musc, à faible dose, a une odeur animale et boisée, avec de vagues relents de sécrétions sexuelles et d'excréments. Il dégage des effluves si puissants qu’ils contaminent tout ce qui l’en approche, au point que, selon Septimus Piesse, chimiste-parfumeur de Londres, la Compagnie britannique des Indes orientales a interdit que le même navire transporte dans ses cales du musc avec ses cargaisons de thé[9].

Pour récolter la précieuse matière, le procédé le plus simple pour les populations locales est de tuer l’animal, avec un piège ou une arme à feux et des chiens. Les femelles, juvéniles et mâles sont tués indistinctement alors que seuls les mâles adultes portent une poche de musc. Selon le rapport de Traffic[10], les méthodes non discriminantes pour tuer les porte-muscs, comme les pièges, font qu’au moins 3 à 5 animaux sont sacrifiés pour se procurer un mâle avec une poche préputiale suffisamment grosse. À raison de 25 g de musc par poche, il faut tuer 40 mâles pour obtenir un kilo de musc et donc sacrifier de 120 à 200 animaux. On comprend pourquoi la population de porte-muscs chinois, évaluée à 3 millions en 1950 a chuté à 200 000 à 300 000 en 1990[10].

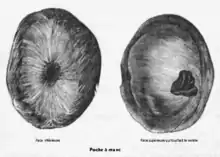

Une fois l’animal abattu, la poche à musc est découpée et mise à sécher à l’air libre sur une pierre. Les poches à musc du commerce sont arrondies ou quelque peu ovales, larges de 5 à 6 cm, généralement aplaties. La face inférieure est couverte de poils qui se dirigent tous vers l’ouverture du canal. Le côté de la bourse qui touchait au ventre est formé par une peau sèche, brunâtre, unie et sans ouverture (voir illustration ci-contre de Guibourt). Le musc se trouve en grains de la grosseur d’un petit plomb de chasse, de forme irrégulière, au milieu d’une quantité plus ou moins grande de poudre grossière. Mais il est aussi souvent frelaté en y ajoutant du sang séché, un morceau de foie de l’animal, de la noix de galle sèche etc., voire du tabac[9].

À la fin du XIXe siècle, le musc qui arrivait en Europe, étant d’un prix très élevé, n’était qu’en partie desséché car les commerçants avaient soin de conserver et transporter les poches dans les récipients parfaitement étanches afin que le musc conserve la consistance d’une pâte grumeleuse. À cette époque, Guibourt[3] indiquait que le musc à l’intérieur de la poche éprouvait une « fermentation ammoniacale ».

Depuis lors, l'hypothèse d'un rôle notable des bactéries symbiotiques pour la communication chimique des mammifères a été approfondie par Theis et al[11]; cette hypothèse postule que les bactéries présentes dans les glandes odoriférantes des mammifères génèrent des métabolites odorants jouant un rôle dans la communication. Li et al[4] ont comparé la composition chimique du musc de 10 porte-muscs mâles (Moschus berezovskii) accouplés et non accouplés, du 15 novembre au 15 décembre 2013, correspondant à la saison du rut. Ils ont trouvé que le pourcentage de muscone dans le musc des mâles non accouplés est supérieur à celui des mâles accouplés.

Cette équipe de chercheurs a aussi étudié les microbiotes des poches à musc et s’est aperçue que les profils bactériens des chevrotains porte-musc divergent entre les mâles accouplés et non accouplés. Ils proposent l’hypothèse qu’après l'accouplement, les porte-muscs commencent à produire moins de musc par une voie physiologique et qu’alors seules certaines souches bactériennes peuvent prospérer dans le nouvel environnement à faible teneur en musc. La fermentation bactérienne de ces souches particulières génère des molécules odorantes propres à leur état physiologique et à leur espèce. L’odeur du musc perçue par les femelles peut donc les renseigner sur l’état physiologique du mâle à un moment précis[4].

Lorsque le commerce du musc a atteint son apogée au début du XXe siècle, au moins 50 000 animaux étaient tués chaque année[12]. À la fin des années 1970, alors que les différentes espèces de chevrotains porte-musc exploitées commençaient à devenir rares, le musc a atteint des prix très élevés, plus de trois fois son poids en or[12]. Par la suite, la demande de musc médicinal n’eut pas de raison de décroitre, puisqu’en 2001, il y avait 398 médicaments chinois brevetés utilisant du musc[10] et que l’élévation rapide du niveau de vie en Chine et l’attrait de la population pour les substances naturelles « sauvages » de la pharmacopée traditionnelle ne faisaient que tirer toujours plus puissamment la demande.

En 2020, les sept espèces de porte-muscs sont sur la liste rouge des espèces menacées d’extinction de l’IUCN. Six ont le statut de « en danger » d’extinction et une, Moschus moschiferus, le porte-musc de Sibérie, a le statut de « vulnérable »[n 1].

Les menaces sur la conservation des espèces viennent d’un braconnage intensif et de la destruction des habitats.

Élevage de porte-muscs

Le marché des drogues de la MTC (la Médecine traditionnelle chinoise), faites de substances végétales, animales et minérales, représente de 30 à 40 % du marché total des médicaments en Chine[13]. Le gouvernement chinois ayant fait de la MTC une priorité stratégique pour soutenir le développement de l'industrie médicale, cherche à préserver l’usage des matières médicales d’origine animale (et végétale), sans mettre en danger d’extinction les espèces concernées.

Pour essayer de répondre à la demande en musc naturel, sans provoquer l’extinction totale des différentes espèces de porte-muscs, il a promu l’élevage en captivité de porte-muscs à la fois pour produire du musc sans tuer les animaux et pour fournir des animaux à réintroduire dans les réserves. De nombreuses fermes d'élevage ont été créées en Chine, en nombre plus important qu'en Russie et en Inde. Les premiers élevages souffraient cependant d’un fort taux de mortalité de 60–70 % des animaux sauvages capturés. Pour réglementer cet élevage en captivité et l'utilisation de la faune, le gouvernement chinois a mis en œuvre à partir de mars 1989 une série de mesures, telles que la modification de la loi sur la protection de la faune (WPL), la réglementation de licences d'élevage en captivité, un système de marquage des animaux et la certification forestière[14]. En 1986, plusieurs autorités administratives avaient aussi émises des Notices interdisant la chasse des porte-muscs sauf pour ceux qui obtiennent un permis de l’administration forestière provinciale. Mais l'application de cet avis n'a pas été suivi d’effet.

Dans les fermes d’élevage, le musc est prélevé en procédant à un curetage de la glande à musc avec une petite cuillère à long manche[n 2]. L’animal n’est pas tué mais reste très traumatisé. L’extraction moyenne annuelle de musc chez les animaux d’élevage est de seulement 12,26 g par animal, ce qui est extrêmement insuffisant pour satisfaire la demande de musc du marché, estimée à 2 000 kg par an[14]. En Chine, selon Meng et al[15] (2010), environ 2 000 porte-muscs sont élevés en captivité, donnant donc 24,5 kg/an de musc mais il en faudrait un nombre bien plus considérable pour répondre à la demande; en effet, compte tenu des données approximatives précédentes, il faudrait un cheptel de 163 000 porte-muscs d'élevage, ce qui donne un ordre de grandeur de l'effort nécessaire à produire. Ces animaux après plus de 10 générations en captivité, restent très craintifs, stressés et effrayés en présence d’hommes. Il y a peu d'espoir qu'ils puissent un jour être élevés aussi facilement que des cochons ou des moutons.

Dans une ferme d’élevage située dans la réserve naturelle de Xinglongshan dans le Gansu, les chercheurs ont analysé les modèles de comportement des chevrotains porte-musc élevés en captivité depuis 10 générations à ceux capturés encore jeunes dans la nature et gardés dans l’élevage. Ayant observé des modèles comportementaux similaires, ils suggèrent que la captivité n'a pas eu d'impact immédiat sur les modèles de comportement des porte-muscs alpins en captivité malgré 10 générations de captivité. Ils en déduisent que « le porte-musc alpin n’est pas adapté à la domestication »[15].

Malgré les efforts d'élevage, au milieu des années 1990, le prix du musc sur le marché intérieur chinois était de 80 000 RMB à 100 000 RMB le kilo (en dollar US, de 9 662 $ à 12 077 $ le kilo)[10]. En 1998, trois kilos de musc ont été exportés de Chine au Japon pour une entreprise de parfumerie à la valeur de 500 000–600 000 RMB/kg (soit en dollar US de 20 130 à 24 150 $ le kilo).

Composition chimique et microbiologique du musc

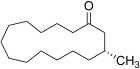

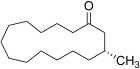

Le musc doit son odeur à la prépondérance d'une cétone particulière, connue sous le nom de muscone, générée par la glande préputiale. Outre ce composé, il contient aussi une cinquantaine de composés comme du cholestérol, de l'androstérone, et de la déshydro-épi-androstérone[12].

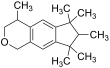

La muscone, composant odorant essentiel du musc, fut isolée de la sécrétion de la glande en 1906 par un chimiste allemand, Heinrich J. J. Walbaum. Mais ce n'est qu'en 1926 que Lavoslav Ružička élucida sa structure moléculaire de cétone macrocyclique et lui donna son nom chimique correct, la 3-méthyl-cyclopentadécanone[12]. Dans les années 1970-80, furent aussi identifiés des cires et des stéroïdes (Do et al., 1975), la muscopyridine et des hydroxymuscopyridines (Yu et Das, 1983). Une partie du caractère animal du musc tonkin est causée par la (R)-muscopyridine, pourtant peu présente au total.

En 1987, l’analyse de Sokolov et al[6] par chromatographie en phase liquide (HPLC) du musc prélevé sur le porte-musc de Sibérie détecta des acides gras libres et des phénols (10 %), des cires (38 %), des stéroïdes (38 %), et dans la fraction stéroïde du cholestanol (I), cholestérol (II), androstérone (III), Δ4-3α-hydroxy-17-ketoandrostène (IV) etc. Ces résultats ne coïncident que partiellement avec l’analyse de Do et al (1975), du musc de Moschus chrysogaster qui trouvait 22,6 % de muscone, non trouvée par Sokolov dans le musc sibérien.

L’équipe de Li Dayan, Chen Binlong [...] Jessica Trask[4] (2016) utilisa la chromatographie en phase liquide et la spectrométrie de masse (GC/MS) pour explorer la composition chimique du musc des porte-muscs nains accouplés (PA) et non-accouplés (PNA). Les deux solvants utilisés, l’éther diéthylique et l'alcool éthylique, peuvent tous les deux extraire la muscone mais les pourcentages de muscone chez les mâles non-accouplés sont supérieurs à ceux des mâles accouplés (pour l'éther diéthylique et l'extrait d'alcool éthylique, on a respectivement 22,59 % contre 18,55 % et 35,76 % contre 26,19 %). Alors qu'au contraire, les pourcentages d’acétal chez mâles non-accouplés sont inférieurs à ceux des mâles accouplés.

Nous présentons dans le tableau suivant, 8 composés parmi les 50 composants trouvés.

| Principaux constituants chimiques du musc (porte-musc accouplé PA, non-accouplé PNA[4]) | ||||

| Nom chimique | Extrait d’éther diéthylique (%) |

Extrait d’alcool éthylique (%) | ||

|---|---|---|---|---|

| PA | PNA | PA | PNA | |

| 1,1-diéthoxy-éthane (acétal) | 22,8 | 19,62 | - | - |

| 3-méthylcyclopentadécanone (muscone) | 18,55 | 22,59 | 26,19 | 35,76 |

| 3-éthyl-3-hydroxy-5α-androstan-17-one | 21,61 | 13,04 | - | 5,26 |

| 14-méthyl-8-hexadécénal Z | 1,84 | 1,72 | 4,09 | 2,78 |

| 5α-androstane-3α, 17β-diol | 3,37 | - | 3,2 | 0,79 |

| Cholestérol | 11,44 | 12,42 | 8,73 | 9,37 |

| Cholestan-3-ol | 3,1 | 8,13 | 2,44 | 5,55 |

Les mâles de porte-muscs non accouplés sécrètent plus de musc que les mâles accouplés et avec dans ce musc, un pourcentage plus élevé de muscone et plus bas d’acétal. Le message olfactif est déjà bien signé et pourtant il semble renforcé par la fermentation bactérienne.

L’étude du microbiote des glandes à musc par la même équipe a montré que dans les échantillons des mâles non-accouplés PNA, cinq des nombreux genres bactériens sont surreprésentés : Corynebacterium, Fusobacterium, Jeotgalicoccus, Mannheimia et Planomicrobium, alors qu’aucune preuve du genre Mannheima n’a été trouvée dans les échantillons des mâles accouplés PA. La surreprésentation du genre Mannheima et d'autres genres chez les mâles non-accouplés du porte-musc nain indique que les membres de ce genre pourraient être impliqués dans la fermentation des odeurs de musc.

Deux ans plus tard, une autre équipe de recherche, comprenant Li Yimeng, Zhang Tianxiang, [...] Liu Shuqiang (2018) a poursuivi ces premiers travaux, en étudiant l'évolution de la composition microbienne dans la glande musquée, suivant 3 étapes qui vont de la sécrétion du musc à la maturation: 1) le musc liquide initial (MI), 2) le musc semi-solide moyen (MM) et 3) le musc final maturé solide (MF)[5]. Des échantillons de 0,5 g de couleur crème clair de musc IM, rouge brun de MM et brun noirâtre de FM ont été collectés en juin, août et octobre, respectivement. Le séquençage des gènes du microbiote aux trois périodes ont permis de détecter 937 espèces bactériennes OTU (unités taxonomiques opérationnelles).

Les résultats montrent qu’il y a une tendance à la baisse du nombre d’espèces bactériennes (OTU) au cours des trois étapes de maturation IM → MM → FM. La richesse du microbiote diminue progressivement au fur et à mesure de la réduction de la teneur en eau et de l’approfondissement de la couleur. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que la glande fournit des nutriments essentiels à la croissance microbienne, tandis que les microbes jouent probablement un rôle important dans la constitution des composants du musc. Les métabolites secondaires peuvent être à l’origine d’ingrédients antibactériens dans le musc. De plus, les microbes sont capables de provoquer la fermentation des glucides pour produire des acides gras à chaîne courte, à l’origine d’odeurs particulières du musc[5].

Les muscs de synthèse

Si l’élevage de porte-musc semble ne pas être en mesure d’apporter suffisamment de musc médicinal, la chimie a proposé de fournir des molécules de synthèses d’odeur musquée capables d’intéresser les parfumeurs.

La découverte de substances de synthèse à odeur de musc s’est faite bien avant que les chimistes n’aient identifié les composés odorants du musc naturel (ou musc Tonkin). Pour celui-ci, le premier pas fut fait par un chimiste allemand Heinrich Walbaum, qui 1906 en isola une molécule à odeur musquée, une cétone de formule C16H30O, qu’il nomma « muscone ». Puis c’est le chimiste suisse de Zurich, Leopold Ruzicka, qui en 1921 élucida la structure macrocyclique de la muscone : une 3-méthyl-cyclopentadécanone.

Mais la muscone qui est le Graal des muscs naturels, est très difficile à synthétiser[16].

Les muscs nitrés

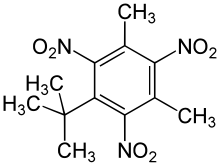

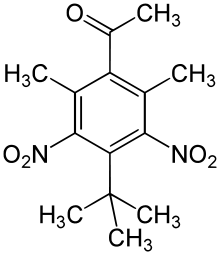

En 1888, le chimiste allemand Albert Baur réalisa par hasard la synthèse de la première substance à fragrance musquée, qui sera nommée « Musc de Baur » en son honneur. Il travaillait sur le trinitrotoluène (TNT) et alors qu’il avait préparé un dérivé portant un groupement tert-butyle, en le humant, il s’aperçut qu’il sentait le musc Tonquin. Il sut exploiter sa chance en déposant un brevet avec la Fabrique des produits chimiques Thann et Mulhouse (à l’époque allemande). Ce musc de synthèse connut un succès commercial immédiat[17]. Après ce premier musc nitré, sans ressemblance avec la structure chimique de la muscone, des brevets sont déposés pour la France, l’Allemagne et les États-Unis.

Après sa découverte faite par hasard (par sérendipité) des muscs nitrés, Albert Bauer réalisa ensuite diverses variantes de cette molécule. Il découvrit les premiers produits chimiques à l’odeur musquée à être employés en parfumerie : le musc xylène, le musc cétone et le musc ambrette. Ces trois molécules remplacèrent rapidement le musc Bauer et entrèrent dans de nombreux parfums de l’époque. Ainsi, le Chanel N° 5 par Ernest Beaux (Chanel 1921) comportait plus de 10 % de musc cétone[17] ce qui lui conférait une note sensuelle et un effet de longue durée.

| Musc xylène | Musc cétone | Musc ambrette |

|---|---|---|

|

|

|

| dans les savons et détergents | La Panthère (Cartier 2014) | L’Air du Temps (Nina Ricci 1948) |

Il fallut des décennies avant qu’on ne s’aperçoivent que les muscs nitrés étaient problématiques pour la santé. Le musc ambrette a été retiré du marché en raison d’une certaine neurotoxicité, d’une phototoxicité et d’une faible biodégradabilité[16] - [18]. Selon l’avis de comités scientifiques (2012), le musc xylène peut être utilisé dans les produits cosmétiques à des concentrations maximales de 1 % dans les parfums, 0,4 % dans les eaux de toilette et de 0,03% dans les autres produits ; le musc cétone peut être utilisé dans les produits cosmétiques à des concentrations maximales de 1,4 % dans les parfums, 0,56 % dans les eaux de toilette et de 0,042 % dans les autres produits[19].

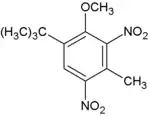

Le groupe suisse d’arômes et parfums, Givaudan, après des recherches dans le domaine des muscs nitrés, apporta des corrections aux muscs de Bauer et sortit : le musc tibétène, le musc alpha et moskène. Malgré des fragrances intéressantes, l’Arrêté du 6 février 2001 a inclus le musc tibétène (n° 422) et le moskène (n° 421) dans la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques[18].

Les muscs aromatiques polycycliques

En 1948, Carpenter trouva ce qui lui était apparu jusque-là invraisemblable, un composé développant une odeur fine de musc persistante et sans groupe nitro[n 3]. Il fut connu sous le nom d’Ambral de Givaudan[17].

Le premier musc aromatique sans groupe nitro à être introduit en parfumerie a été découvert par Kurt Fuchs en 1951 ; il fut mis sur le marché sous le nom de Phantolide[20] en 1954. Il n’était pas supérieur en termes de force mais en raison de sa grande stabilité et son hydrophobicité[17].

Furent créés aussi : le Celestolide, (S)-(-)-Fixolide, Versalide, Galaxolide (1967), etc. Au début des années 2000, le Galaxolide était le musc le plus utilisé, avec quelque 7 000–8 000 t/a.

Les muscs polycycliques ne sont pas toxiques, ni explosifs car ils ne comportent pas de groupe nitro mais ils sont biopersistants et bioaccumulables[16].

Les muscs macrocycliques

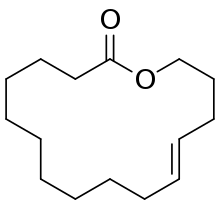

Des progrès dans les techniques de synthèse des lactones macrocycliques ont finalement permis aux chimistes de préparer, certes avec beaucoup de difficultés, des musc macrocycliques[n 4] ressemblant à la muscone et présentant une note musquée élégante comme l’Habanolide (Firmenich), le Globalide (Symrise), l’Ambrettolide (Givaudan), Musc T (Takasago), Thibetolide etc.

Ces muscs synthétiques sont les plus récents et les plus utilisés mais certains sont vraiment chers. Et outre leur prix élevé, ces composés présentent un inconvénient majeur : ils ne sont pas détectés par tout le monde, puisque entre 10 et 50 % de la population est anosmique[16].

Les muscs linéaires

Le musc Helvétolide (créé en Suisse en 1990 par Firmenich) est le représentant le plus connu des muscs dit « linéaires ». Il ne présente pas de phénomène d’anosmie, il n’est pas toxique mais encore un peu biopersistant[16]. Aussi : Sérenolide (Givaudan) doux, poudré, Romandolide (Firmenich), etc.

Notes et références

Notes

- pour les références bibliographiques se reporter aux articles de Wikipedia sur les différentes espèces de Moschus : Moschus moschiferus, Moschus chrysogaster...

- on peut voir sur cette vidéo de Youtube, comment l’éleveur procède 林麝, 看看农民怎么取麝香 au niveau 1:32

- 2,4-Di-tert-butyl-5-methoxybenzaldehyde

- avec n C tel que 14≦n≦19

Références

- (direction) Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française (tome I, II), Le Robert,

- Anya H. King, Scent from the Garden of Paradise Musk and the Medieval Islamic World, Brill, , 442 p.

- Guibourt, Gaston (1790-1867), Histoire naturelle des drogues simples, ou Cours d'histoire naturelle professé à l'École supérieure de pharmacie de Paris., Paris, J-B. Baillère et fils, (lire en ligne)

- Li Diyan,...,Jessica Trask, « The musk chemical composition and microbiota of Chinese forest musk deer males », Scientific Reports, vol. 6, no 18975, (lire en ligne)

- Li Yimeng, Zhang Tianxiang [...] Liu Shuqiang, « Microbiota Changes in the Musk Gland of Male Forest Musk Deer During Musk Maturation », frontiers in Microbiology, vol. 9, no 3048, (lire en ligne)

- V E Sokolov, M Z Kagan, V S Vasilieva, V I Prihodko, E P Zinkevich, « Musk deer (Moschus moschiferus): Reinvestigation of main lipid components from preputial gland secretion », Journal of Chemical Ecology, vol. 13, no 1,

- Green M. J. B., « The Distribution, Status and Conservation of the Himalaya Musk Deer Moschus chrysogaster », Biological Conservation, vol. 35, no 4, , p. 347-75

- Shrestha M., « Musk deer Moschus chrysogaster: musk extraction from live deer », Journal of the Bombay Natural History Society, vol. 86, , p. 438-440

- Septimus Piesse (1820-1882), Histoire des parfums et hygiène de la toilette : poudres, vinaigres, dentifrices, fards, teintures, cosmétiques, etc., Librairie J-B. Baillère et fils, (lire en ligne)

- Parry-Jones, R. and Wu, J., Musk Deer Farming as a Conservation Tool in China, TRAFFIC, Hong Kong, (lire en ligne)

- Kevin R. Theis, Arvind Venkataraman,..., Thomas M. Schmidt, « Symbiotic bacteria appear to mediate hyena social odors », PNAS, vol. 110, no 49, (lire en ligne)

- John Emsley, Guide des produits chimiques à l'usage du particulier, Paris, Odile Jacob, , 336 p. (ISBN 978-2-7381-0384-0, OCLC 36245094), p. 19-21

- Daxue consulting, Allison, « The Traditional Chinese medicine market : Boosted by Covid-19 ? » (consulté le )

- Wenxia Wang, Liangliang Yang, [...], and Songlin Huang, « Captive breeding of wildlife resources—China's revised supply‐side approach to conservation », Wildlife Society Bulletin, vol. 43, no 3, , p. 425-435 (lire en ligne)

- Meng X., Yang H.... Perkins, « Preliminary findings of behavioral patterns in captive alpine musk deer (Moschus sifanicus) and prospects for future conservation », Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, vol. 34, no 2, (lire en ligne)

- Jean-Marie Aubry, « Les 12 principes de la chimie verte comme moteur d’innovation pour la formulation des parfums », dans André, Aubry ... Rigny, Chimie, dermo-cosmétique et beauté, EDP sciences, (lire en ligne)

- Philip Kraft, « chap. IV : Musks », dans David Rowe (dir.), Chemistry and Technology of Flavours and Fragrances, Wiley–Blackwell,

- JORF n° 46 du 23 février 2001, « Arrêté du 6 février 2001 fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques » (consulté le )

- Saisine 2009BCT0063, Évaluation du risque lié à l’utilisation du musc xylène et du musc cétone dans les produits cosmétiques, ansm, (lire en ligne)

- @brusicor02, « Thread reader » (consulté le )