Porte-musc de Sibérie

Moschus moschiferus

.jpg.webp)

| Règne | Animalia |

|---|---|

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embr. | Vertebrata |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Artiodactyla |

| Famille | Moschidae |

| Genre | Moschus |

Répartition géographique

VU A2d+3d+4d : Vulnérable

Statut CITES

Le Porte-musc de Sibérie (Moschus moschiferus) est un petit mammifère ruminant de la famille des Moschidae (les chevrotains porte-musc) qui vit dans les forêts montagneuses de l'Asie du Nord-Est. Occupant de larges espaces de la taïga du sud de la Sibérie, l'espèce vit également dans certaines parties de la Mongolie, de la Mongolie intérieure (chinoise), de la Mandchourie, du Kazakhstan, et de la péninsule coréenne.

Il est largement nocturne et ne migre que sur de courtes distances. Les adultes sont petits, de la taille d’une chevrette (la femelle du chevreuil). Ils pèsent entre 15 et 17 kg. Le mâle porte-musc diffère du chevreuil mâle par ses deux longues canines supérieures en forme de longs crocs effilés, l’absence de bois et sa glande abdominale à musc.

Le musc naturel qui est de plus en plus remplacé par le musc de synthèse en parfumerie continue cependant à être demandé par les adeptes de la pharmacopée traditionnelle chinoise, notamment en raison de sa réputation d’aphrodisiaque.

La forte pression du braconnage pour sa glande à musc provoque une diminution continue de la population de porte-musc M. moschiferus sur toute son aire de répartition. L’espèce est classée comme « vulnérable » sur la liste rouge des espèces menacées de l’UICN.

Étymologie et nomenclature

Le nom de genre Moschus vient du grec ancien μόσχος móskhos « musc ».

L’épithète spécifique moschiferus est un terme de latin scientifique composé des deux étymons : moschus « musc » et ferus « je porte » (de fero) donc « porte-musc ».

Le terme Moschus moschiferus a été créé par Carl Linné en 1759 dans Systema naturae[1]. À l’époque le genre Moschus ne comportait que l'espèce Moschus moschiferus et faisait partie des Mammalia Pecora (ruminants Artiodactyles) à côté des Cervus (cerfs) et des Camelus (dromadaires).

Sokolov et Prikhod’ko[2] en 1997 ont regroupé tous les chevrotains porte-musc en une seule espèce Moschus moschiferus, divisée en deux groupes, les sibirica et les himalaica. En raison des limitations de cette classification, Groves et Grubb, en 2011, ont proposé une taxonomie en sept espèces[3].

Synonymie

- Moschus sibiricus Pallas, 1779

Description

Moschus moschiferus, comme tous les chevrotains porte-musc, est un ruminant de petite taille qui possède de longues oreilles, une queue très courte (de 4–6 cm) dissimulée dans la fourrure, des membres postérieurs puissants et des membres antérieurs plus courts. Son dos très cambré fait que son arrière-train est plus haut que ses épaules d’environ 5 cm. Il ne porte pas de bois, ni de larmiers[n 1], contrairement aux cervidés (cerfs, chevreuils...). La femelle n’a qu’une paire de mamelles alors que les biches en ont deux[4].

Le mâle a une paire de canines supérieures allongées et acérées, longuement projetées vers le bas, qui poussent très longtemps et peuvent atteindre jusqu’à 10 cm chez les vieux mâles. Il possède aussi une glande prépuciale et une glande caudale. La glande prépuciale produit du musc qui au début, encore à l’état immature, a une odeur désagréable. Mais après s’être accumulé dans une poche située entre l’ombilic et le pénis, la sécrétion mûrit en une substance rouge-brun puissamment parfumée. La glande caudale est située sous la queue et secrète par deux pores latéraux un liquide visqueux jaune, avec une forte odeur, ressentie comme nauséabonde par l’homme. La femelle possède aussi cette glande caudale[5].

Les chevrotains porte-musc ont quatre doigts (2345): deux doigts centraux (34) larges et deux latéraux ou ergots (25) situés plus hauts et plus pointus. Les sabots (ou ongles) des membres arrière sont inégaux, l’intérieur étant beaucoup plus long que l’extérieur ; il en est de même des ergots, dont l’interne est plus long que l’externe[6]. De même pour les membres antérieurs, deux ergots touchent la terre[n 2]. Cette morphologie lui assure une prise ferme sur un sol escarpé ou même sur un tronc d’arbre incliné et limite l’enfoncement dans la neige.

La formule dentaire est i0/3, c1/1, pm3/3, m3/3[4].

Son pelage, fait de longs poils cassants et grossiers, est d’une couleur brun grisâtre en général, pouvant aller du brun jaunâtre au brun noirâtre[7]. Une paire de bandes blanchâtres descend à partir du menton sur le cou vers la poitrine et jusqu’au ventre. Les jeunes portent dès la naissance une fourrure de poils courts, brun noir, doux, parcourus par des lignes de taches claires sur le dos qui disparaissent vers un an et demi, au deuxième hiver[8].

Le chevrotain porte-musc est de la taille d’une petite chevrette (la femelle du chevreuil), avec un arrière-train plus musculeux. La tête, petite par rapport au corps, porte de grands yeux et deux grandes oreilles très mobiles. Le corps mesure de 50 à 60 cm de hauteur au garrot et de 70 à 100 cm de long avec la tête. L’animal adulte pèse de 15 à 17 kg. Les mâles sont généralement plus légers que les femelles[8].

La durée de vie est de 10 à 14 ans et jusqu’à 20 ans en captivité[9].

Écologie et comportement

Actif au crépuscule ou la nuit, le porte-musc sibérien alterne les périodes de nourrissage et de repos. Il peut parcourir de 3 à 7 km par nuit et revenir à sa tanière au matin[7]. Il suit en général les mêmes pistes.

Le porte-musc est un animal timide et furtif qui vit généralement seul ou à deux ou trois, quand la mère s’occupe de ses petits. En hiver, il occupe les pentes escarpées des montagnes. Aux beaux jours, il migre vers les prairies herbeuses situées près des vallées fluviales[8].

Bien que doté de crocs, le porte-musc sibérien est en fait un herbivore qui se nourrit principalement de lichen. En hiver, les lichens arboricoles ou terrestres constituent 70 % du contenu massique de son estomac[8]. Il se nourrit également de jeunes pousses, d’aiguilles de conifères, de feuilles, de bourgeons et d’écorce de sorbiers, de trembles, d’érables, de saules, de cerisiers et de chèvrefeuille. Prohod’ko (2002) estime que les lichens peuvent représenter jusqu’à 99 % de son apport alimentaire en hiver.

En été, les plantes herbacées constituent son régime principal : sarrasin, géranium, spirées et graminées[8]. Il consomme aussi parfois des champignons, des mousses et des fougères[5].

Les longues pattes arrière du porte-musc sibérien lui permettent de se déplacer par bonds, comme le lapin, et de fuir très rapidement devant des prédateurs. Il cherche alors à se diriger vers des terrains rocheux pour se dissimuler dans de petites cavités. Quand il bondit, ses membres arrière se posent devant ses membres antérieurs. Sur un sol plat, ses bonds font en général 2,50 m mais peuvent atteindre jusqu’à 5 m.

Sa vocalisation principale est un léger sifflement.

Il a pour prédateurs le lynx, le glouton, la martre à gorge jaune, parfois le loup, le tigre ou l’ours.

Reproduction

En raison de leur vie solitaire dans un milieu densément couvert, pour communiquer les porte-muscs M. moschiferus recourent principalement à l’ 'olfaction. Ils posent des marquages olfactifs en déféquant dans des sites de défécation précis pour les deux sexes, et pour les mâles en sécrétant du musc dans leur urine et en déposant leur sécrétion caudale sur la végétation[4]. Les deux sexes délimitent leur territoire en posant des marques olfactives, en frottant leur glande caudale sur des arbres et des rochers le long des pistes qu’ils fréquentent habituellement[5].

Les mâles porte-musc sont très agressifs entre eux. Ils peuvent se battre et infliger de profondes blessures à leur adversaire avec leurs défenses. Ils défendent un territoire incluant les territoires de deux ou plusieurs femelles. Les couples se forment uniquement durant la courte période du rut.

Le musc synthétisé durant la saison du rut influence probablement le cycle œstral. L’œstrus de la femelle (la période des chaleurs) se produit en décembre et dure en général de trois à quatre semaines[n 3].

Les accouplements commencent en décembre ; la période de gestation est de 185 à 195 jours (un peu plus de six mois), sans qu’il y ait de stade latent de développement embryonnaire. Les femelles mettent bas généralement un ou deux faons, en mai-juin. Pour la mise bas, elles choisissent un endroit reculé, caché dans une végétation arbustive dense, sous des branches basses de sapin ou près d’arbres tombés. Étrangement, environ un tiers des femelles sont stériles chaque année. Les faons sont sevrés à 3-4 mois mais restent avec leur mère jusqu’à deux ans, et atteignent l’état adulte à 15-17 mois[10].

Le territoire de la femelle et de son ou ses petits se situe à l’intérieur du territoire d’un mâle.

Répartition et habitat

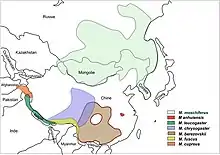

M. moschiferus est en vert pâle

L’aire de répartition du Moschus moschiferus couvre une partie de la fédération de Russie (Sibérie et Extrême orient), le Kazakhstan extrême oriental, la Mongolie, les deux Corées, la Chine du Nord-Est et du Nord-Ouest[10].

Il vit dans la taïga montagneuse couverte de forêts de conifères et de feuillus, à une altitude inférieure à 1 600 m alors que le porte-musc de l'Himalaya vit au-dessus de 2 500 m. Ces animaux se trouvent généralement dans les forêts denses de bouleaux (Betula spp.) et de mélèzes (Larix spp.) et sur les pentes couvertes d'arbustes dans les zones subalpines. En Russie, il habite la ceinture de moyenne montagne (à moins de 1 600 m d’altitude) où il préfère la forêt sombre de conifères avec des arbustes denses et des affleurements rocheux, qu’il utilise pour échapper aux prédateurs[8].

Sous-espèces

Liste des sous-espèces selon Mammal Species of the World (version 3, 2005) (2010)[11] et l’IUCN[10] :

- Moschus moschiferus arcticus (La chaîne Verkhoïansk)

- Moschus moschiferus moschiferus (Sibérie et Mongolie)

- Moschus moschiferus parvipes (Corée)

- Moschus moschiferus sachalinensis (Sakhaline)

- Moschus moschiferus turowi (Russie extrême orientale)

Conservation

Dès les années 1920-30, la population fut gravement réduite par une chasse excessive. En Mongolie, dans les années 1970, la population était estimée à 60 000-80 000 individus. En 1986, l’estimation n’était plus que 44 000 individus. En 2015, la population continuait à décroître, selon l’IUCN[10]. En Russie aussi, toutes les populations sont en déclin. En 2011, dans dix régions fédérales de Sibérie, la population totale de l'espèce était estimée à environ 110 000 individus. La densité moyenne de population est de 0,6 animal par kilomètre carré ; elle peut atteindre 5 km2.

On pense que des niveaux similaires de déclin dus au braconnage ont eu lieu ailleurs dans toute son aire de répartition. La durée d'une génération a été estimée à six ans.

Sur la liste rouge des espèces menacées de l’IUCN de 2015, il est classé comme « Vulnérable »[10].

L’espèce est inscrite à l'Annexe II de la CITES.

Menaces sur l’espèce

Le musc secrété par les mâles est convoité par les hommes depuis des millénaires. Chaque mâles produit environ 25 g de musc par an. Les chasseurs tuent entre quatre et cinq porte-muscs sibériens (femelle, jeune ou mâle) pour récolter une poche de musc[12].

Les pharmacopées chinoises indiquent depuis deux millénaires que le musc peut guérir des maladies causées par des entités malfaisantes qui pénètrent dans le corps (voir Histoire de l’utilisation du musc). Il fait aussi fantasmer beaucoup d’hommes pour ses propriétés aphrodisiaques. On le retrouve dans de multiples remèdes traditionnels dits aphrodisiaques. Le Wikipedia chinois à l’entrée 春药 (chunyao aphrodisiaque), donne six recettes traditionnelles d’aphrodisiaques à base de musc. C’est le même genre de démarche qui fait que de nombreuses personnes, au nom d’une diététique thérapeutique du 药膳学 Yàoshàn xué, consomment des animaux sauvages rares yewei, du vin médicinal de serpent ou du vin de pénis de tigre. Ces coutumes traditionnelles ont été accusées en 2019-2020 d’être à l’origine des coronavirus zoonotiques à Wuhan[13].

Le musc a été incorporé dans l’encens dès les premiers siècles de notre ère, et abondement utilisé dans les monastères bouddhistes. Il entre aussi dans la composition de parfums.

Si le musc synthétique s’impose actuellement dans la parfumerie en substitut du musc naturel, il n’en est pas de même en médecine où la foi dans les remèdes traditionnels à base de produits animaux sauvages reste très forte en Asie.

Dans les années 1970, le musc atteignait le prix de 45 000 dollars le kilo sur le marché international. Entre 1995 et 2001, le nombre de négociants en musc a été multiplié par six, à la suite d'une augmentation similaire du prix du marché du musc[10] - [n 4].

La chasse illégale et non durable des porte-muscs est la principale menace pour cette espèce. L’exploitation forestière illégale et les incendies d’origine humaine menacent son habitat.

L' espèce est élevée en captivité dans des élevages, en particulier en Russie (dans les régions de l'Altaï et de Moscou) et en Chine.

Notes et références

Notes

- glande au coin de l’œil

- la longueur des sabots peut être comparée à la longueur des doigts chez l'homme, l'index (3) est plus long que l'annulaire (4)

- l’encyclopédie en ligne chinoise Baidubaike donne des périodes différentes que l’UICN : l’œstrus aurait lieu d’octobre à janvier, avec une période de pointe en novembre-décembre ; les mises bas se feraient en juin-juillet

- soit 270 000 $ le kilo

Références

- Carl von Linné, Lars Salvius, Caroli Linnaei... Systema naturae per regna tria naturae, Holmiae: Impensis Direct. Laurentii Salvii, (lire en ligne)

- Sokolov VE, and VI Prikhod’ko, « Taxonomy of the musk deer Moschus moschiferus (Atriodactyla, Mammalia) », Biology Bulletin, vol. 24, no 6, , p. 557-566

- Groves, CP, and P Grubb, Ungulate taxonomy, The Johns Hopkins University Press, , 336 p.

- Sathyakumar Sambandam, Gopal S. Rawat, A.J.T. Johnsingh, « chap. 42 Order Artiodactyla Family Moschidae Evolution, Taxonomy and Distribution », dans A.J.T. Johnsingh and Nima Manjrekar, Mammals of South Asia, Vol. 2, Universities Press,

- Baidu 百科, « 原麝 (Moschus moschiferus) » (consulté le )

- Guibourt, Gaston (1790-1867), Histoire naturelle des drogues simples, ou Cours d'histoire naturelle professé à l'École supérieure de pharmacie de Paris., Paris, J-B. Baillère et fils, (lire en ligne)

- Elio Corti, « Muschio, Moschus moschiferus, Siberian musk deer » (consulté le )

- (en) Référence Animal Diversity Web : moschiferus/ Moschus moschiferus (consulté le )

- Brent Huffman, An Ultimate Ungulate Fact Sheet, « Moschus moschiferus, Siberian musk deer » (consulté le )

- Nyambayar, B., Mix, H. et Tsytsulina, K., « Siberian Musk Deer, Moschus ùoschiferus », The IUCN Red List of Threatened Species, (lire en ligne)

- Mammal Species of the World (version 3, 2005), consulté le 2010

- Green M.J.B., « Some ecological aspects of a Himalayan population of musk deer », dans C.M. Wemmer (ed.), The Biology and Management of Cervidae, Washington D.C., Smithsonian Institution Press,

- W. Li, Z. Shi, M. Yu, C. Smith, J. E. Epstein et al, « Bats Are Natural Reservoirs of SARS-Like Coronaviruses », Science, vol. 310, no 5748,

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

Références taxinomiques

- (en) Référence Mammal Species of the World (3e éd., 2005) : Moschus moschiferus Linnaeus, 1758

- (en) Référence Tree of Life Web Project : Moschus moschiferus

- (en) Référence Paleobiology Database : Moschus moschiferus Linnaeus 1758

- (en) Référence CITES : espèce Moschus moschiferus Linnaeus, 1758 (+ répartition sur Species+) (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Moschus moschiferus Linnaeus, 1758

- (en) Référence Animal Diversity Web : Moschus moschiferus

- (en) Référence NCBI : Moschus moschiferus (taxons inclus)

- (en) Référence UICN : espèce Moschus moschiferus Linnaeus, 1758 (consulté le )

- (fr) Référence CITES : taxon Moschus moschiferus (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le )

- (en) Référence Fonds documentaire ARKive : Moschus moschiferus