Afrique (paquebot 1907)

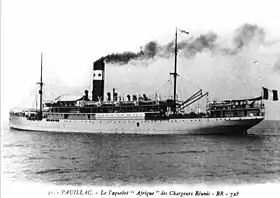

L’Afrique est un paquebot appartenant à la compagnie de transport maritime des Chargeurs réunis ; construit en 1907, il effectue sa traversée inaugurale le . Il avait pour mission de rallier les différents ports de l'Afrique française (AOF et AEF).

| Afrique | ||

| ||

| Type | Paquebot mixte | |

|---|---|---|

| Histoire | ||

| Commanditaire | Chargeurs Réunis | |

| Chantier naval | Swan Hunter et Wigham Richardson | |

| Lancement | ||

| Mise en service | ||

| Statut | Coulé le | |

| Équipage | ||

| Équipage | 137 | |

| Caractéristiques techniques | ||

| Longueur | 119,17 m | |

| Maître-bau | 14,75 m | |

| Tirant d'eau | 6,46 m | |

| Port en lourd | 7 832 t | |

| Tonnage | 5 406 tjb | |

| Propulsion | 2 machines à vapeur 2 hélices |

|

| Puissance | 7 200 ch | |

| Vitesse | 17,5 kt | |

| Caractéristiques commerciales | ||

| Passagers | > 227 | |

| Carrière | ||

| Propriétaire | Chargeurs Réunis | |

| Pavillon | ||

| Port d'attache | Le Havre | |

| Localisation | ||

| Coordonnées | 46° 16′ 54″ nord, 2° 15′ 40″ ouest | |

| Géolocalisation sur la carte : Vendée

| ||

Il fait naufrage le par gros temps aux abords nord-est du plateau de Rochebonne, à moins de 23 milles (42 km) des Sables-d'Olonne (Vendée, France) avec à son bord 602 personnes dont 568 périrent dans le naufrage. Cet accident est la plus grande catastrophe maritime dans les eaux françaises en temps de paix (le Lancastria coulé par la Luftwaffe le 17 juin 1940 cause la mort d'environ 4 000 personnes) par le nombre de victimes mais a été peu médiatisé à cause de l’élection présidentielle ayant lieu le même mois en 1920.

Caractéristiques et activités du navire

L’Afrique était un paquebot mixte, c'est-à-dire destiné à transporter des passagers et de la marchandise. La construction de ce navire a été confiée aux chantiers anglais Swan Hunter et Wigham Richardson de Newcastle upon Tyne où il est lancé le .

Sa longueur est de 119,17 mètres, sa largeur de 14,75 mètres ; creux 7,50 mètres ; le tirant d'eau est de 6,46 mètres avec un port en lourd de 7 832 tonnes ; sa jauge brute est de 5 406 tonneaux, celle nette de 2 889 tonneaux.

Le navire est cloisonné en quatorze compartiments étanches. Coté Veritas (première cote), il est, bien sûr, suivi par cette société de classification.

Pour sa propulsion, il dispose de deux machines à vapeur à triple expansion développant 7 200 chevaux, entraînant deux hélices. La vapeur est obtenue par six chaudières cylindriques (pour les machines et les auxiliaires). La vitesse de croisière (d'exploitation) est de 12 à 13 nœuds mais 17,5 nœuds sont atteints lors des essais de vitesse effectués le .

L’Afrique peut transporter 79 passagers en première classe, 68 en seconde et 80 en troisième classe mais il peut embarquer aussi des passagers d'entrepont. Deux types de cabines sont proposées en première classe : « de luxe » ou de « semi-luxe ».

Sa ligne de croisière était l'axe Bordeaux—Dakar—Tenerife mais son registre mentionnait juste le dernier port touché avant la date d'entrée à Bordeaux et pour les sorties, les premiers ports d'escales. Il ne fait pas allusion aux nombreux ports d'Afrique-Occidentale française où le paquebot acheminait sa marchandise.

Il a existé trois autres bateaux nommés Afrique contrôlés par d'autres compagnies maritimes : deux cargos (dont l'un a été torpillé dans la nuit du 3 au , heureusement sans aucune victime) et un chalutier qui faisait office de « taxi » pour l'Amérique.

Commandant du navire : Antoine Le Dû et son équipage

Né le à Plourivo[1], Antoine Le Dû est âgé de 43 ans lorsqu'on lui confie en le commandement de l’Afrique. Dès 17 ans, il veut être marin ; son premier embarquement sur un quatre-mâts (le Nord) date du . S'ensuit alors une longue liste de navires plus ou moins importants, il sera même officier sur la plupart d'entre eux.

L'équipage se compose de 135 hommes d'équipage dont trois mousses. Le plus jeune, Émile Menou, âgé de 14 ans, périra lors du naufrage alors que c'était son premier embarquement.

Joseph Corlouër, le maître d'équipage, est né le à Lézardrieux. Il a 40 ans lorsque advient le naufrage du paquebot Afrique. Recevant l'ordre de rejoindre une baleinière, il fera partie des survivants qui se retrouveront à Saint-Vincent-sur-Jard. Malgré sa conduite qualifiée d'exemplaire lors des différents procès, Joseph portera tout le reste de sa vie le fardeau d'avoir survécu.

Passagers et cargaison lors du naufrage

Le nombre exact de passagers, embarqués avant le naufrage, est resté longtemps incertain en raison de la présence de soldats et de travailleurs africains en troisième classe. On sait désormais qu'il s'élevait, toutes classes confondues, à 602 passagers dont 28 militaires non africains, 192 tirailleurs sénégalais[2], dix indigènes civils dits « laptots », 106 personnes en première classe (enfants compris qui étaient au nombre de 19), 67 autres en deuxième classe et 81 en troisième classe dont certains étaient entassés sur l'entrepont avec les « laptots ». Deux passagers (MM. Brigou et Mérigault) n'avaient pas embarqué à l'inverse de M. et Mme Arnaudet et leurs deux enfants qui auraient embarqué à la dernière minute sur le paquebot. Les deux frères armateurs Charles et Pierre Begouën, associés-gérants de Devès & Chaumet, périrent dans le naufrage.

Seules 34 personnes (1 passager et 33 membres d'équipage) survivront à l'accident.

Les passagers n'étaient pas des touristes ; on y trouvait une vingtaine de religieux, beaucoup de militaires, des fonctionnaires de haut rang et leurs subalternes, des commerçants, des représentants de grandes filiales industrielles venues investir en Afrique mais aussi de jeunes épouses, parfois accompagnées de leurs enfants, rejoignant leur mari.

L’Afrique étant un navire mixte, il transportait par ailleurs une cargaison. Ce chargement se serait élevé à cinq cents tonnes de « divers », en grande partie des colis postaux, des produits manufacturés, du champagne… Le coffre de bord aurait contenu 20 millions de francs en billets pour différentes compagnies auxiliaires, et la légende voudrait que l'un des membres du clergé (Mgr Jalabert) présent sur le bateau ait apporté de l'or avec lui (confié par le pape) pour construire une cathédrale à Dakar.

Déroulement du naufrage

Le , l’Afrique quitte le quai des Chartrons à Bordeaux pour le Sénégal[3].

Le lendemain, vers 10 h ou 11 h (les rapports d'enquête divergent), de l'eau s'engouffre dans la cale de la chaufferie sans que l'on parvienne à déterminer l'endroit de la fissure. Le chef mécanicien Gaston Bellanger prévient le commandant et lui demande d'adopter une allure plus favorable pour diminuer roulis et tangage. Le commandant accepte et ralentit son allure. À ce moment, personne ne peut croire à une voie d'eau importante, d'autant que les pompes sont activées. La nuit tombe, la température baisse rapidement et la mer se creuse. Plus important encore, l'eau dans les chaufferies n'a pas pu être pompée et a même un peu augmenté ; les cales machines sont mises en communication avec le ballast de façon à pouvoir pomper depuis ce ballast. D'autre part, les chaudières avaient été décrassées pour le départ de l’Afrique, et la crasse aurait dû être montée sur le pont pour être ensuite jetée à la mer. Cette opération salissante n'avait pas été réalisée afin d'être épargnée à la vue des passagers de 1re classe. La crasse, entreposée près des chaufferies et se déplaçant avec le roulis, finit par se renverser sur le sol et bouche les pompes qui permettent l'évacuation de l'eau qui entre par la coque.

Les hommes présents sur les lieux ne peuvent pas tenir debout à cause de la crasse qui souille le parquet mais ils continuent à pomper eux-mêmes l'eau avec des moyens de fortune (la montée d'eau était assez lente).

Dehors, le vent devient de plus en plus fort, la tempête guette. Le commandant Antoine Le Dû réunit ses officiers et se met rapidement d'accord avec eux, il est donc décidé de faire route vers La Rochelle (La Pallice). Un premier message radio est envoyé le 11 dès 0 h 5 à destination de la compagnie des Chargeurs réunis annonçant que l’Afrique à la suite d'avaries et du gros temps fait route vers Bordeaux ou La Rochelle-La Pallice (le choix du port de relâche étant pourtant déjà décidé). Le navire est à ce moment à 70 miles dans le S 70 W (250°) de la Coubre, le plateau de Rochebonne est sous le vent à environ 55 miles dans le N 15 E.

Pour gagner le port de secours (La Pallice donc), la route est au N 50 E. Il faut donc virer de bord. Cette manœuvre est ordonnée aussitôt la décision prise. La barre est mise à gauche pour venir sur bâbord mais le navire ne parvient pas à virer ; sa vitesse est trop faible. Une deuxième manœuvre s'engage par tribord en utilisant barre et moteur, moteur bâbord en avant, pour favoriser la manœuvre. Aussitôt après cette deuxième tentative, le servomoteur s'arrête de fonctionner, faisant rater encore une fois la manœuvre. Le servomoteur se remet en marche et plusieurs manœuvres successives sont tentées pour remettre le navire sur la route de La Rochelle. Ces essais s'avérent vains ; à chaque fois le bateau est retombé travers à la mer, vent et mer de la partie bâbord, comme le rapporte le second, Corée. Il constate ensuite que le navire prend de la gîte, sans doute à tribord bien qu'aucun témoin ne l'ait confirmé. La tempête s'est transformée en ouragan.

Le lieutenant en second constate que la machine tribord est noyée. Il est très difficile de la faire fonctionner ; et que celle de bâbord marche seulement à une allure réduite étant donné le peu de pression fournie par trois chaudières et une chauffe difficile. Malgré ces difficultés, l’Afrique tient le cap entre le nord-ouest du compas et le nord ; il ne gouverne plus travers au vent.

À sept heures du matin, le , le commandant de l’Afrique fait part de la situation et demande du secours par TSF sur la longueur d'onde des 600 mètres. Cette demande est reçue aussitôt, aussi bien à Rochefort qu'à Bordeaux, et il est demandé à deux remorqueurs de la Marine nationale basés à Rochefort (le Cèdre et le Victoire) de se préparer à appareiller pour secourir l’Afrique. Ce sont des petits navires, plus proches du remorqueurs de port, que de mer. Toutes les communications avec les navires « sauveteurs » et la terre sont effectuées en Morse.

Dès 8h30, le SS Ceylan (en), un navire plus grand et plus rapide que l’Afrique, répond à l'appel de détresse. Il a été construit la même année que l’Afrique et par le même chantier, et appartient à la même compagnie (les Chargeurs réunis, donc). Le Ceylan était un cargo postal qui avait quitté Bordeaux le pour l'Amérique du Sud. Il se présente au débouché des passes de la Mauvaises vers 5 h 30, avec à peu près les mêmes conditions de hauteur de marée que l’Afrique mais avec le vent dans le dos. Moins de deux heures après que l’Afrique ait informé la compagnie qu'il demande une assistance immédiate, il se déroute vers la position du navire en difficulté.

À bord de l'Afrique, la plupart des passagers sont malades ; ils reçoivent des médicaments pour soulager leur mal de mer. Les médicaments n'ont aucun effet et plongent les passagers dans un état second. Il n'est pas certain qu'ils aient perçu les changements d'allure et de cap. Seuls quelques-uns se rendent compte de la catastrophe en cours, en écoutant les conversations de l'équipage et en assistant aux allers-retours des mécaniciens pompant l'eau.

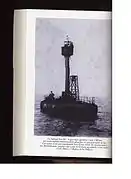

Le à 14 h, le commandant de l’Afrique apprend que les deux remorqueurs Cèdre et Victoire n'ont pu dépasser l'île d'Aix à cause du mauvais temps. Vers 15 h 30, le Ceylan annonce son arrivée au paquebot Afrique. Vers 16 h, le Ceylan propose à l’Afrique de le remorquer mais le commandant de l’Afrique lui répond qu'il est impossible d'exécuter cette opération et lui demande juste de l'escorter. Le Ceylan accepte et l’Afrique essaie péniblement de se remettre en route avec sa seule machine encore en état de marche. Il est 15 h, le plateau de Rochebonne est à 17 milles dans le 53° et le bateau-feu (bouée automatique qui joue un rôle dans ce drame) à une vingtaine de miles dans le 57°.

Vers 18 h la dernière machine en marche (machine bâbord) ralentit puis s'arrête par manque de pression. Les chauffeurs ont de l'eau jusqu'au ventre et l'approvisionnement en charbon est presque impossible. L’Afrique est à nouveau malmené par le vent et dérive à environ 7 ou 8 miles du bateau-feu de Rochebonne. Après plusieurs essais infructueux pour redémarrer la machine bâbord, la salle des machines est abandonnée à 20 h. Vers 21 h 30, l’Afrique signale qu'il est obligé de stopper sa dynamo, sa lumière s'éteint et il ne peut plus émettre qu'avec son appareil de secours. Tout en poursuivant sa montée, l'eau inonde toutes les machines et la chaufferie, mais pas les autres compartiments isolés par des cloisons étanches. Le Ceylan est toujours dans les environs mais l’Afrique, privé d'électricité, ne peut plus être vu par le Ceylan qui s'est éloigné pour éviter un abordage et les hauts-fonds de Rochebonne. L’Afrique dérive lentement vers le bateau-feu de Rochebonne.

La radio du paquebot fonctionne encore à l'aide des batteries de secours ; elle n'est pourtant pas utilisée. Le à 22 h, le bateau heurte le bateau-feu par tribord devant et par le travers de la cale no 2. La bouée heurte, plusieurs fois, le navire et se dégage seulement au bout de 7 à 8 minutes. Immédiatement l'équipage constate une forte voie d'eau dans les aménagements des 3e classes. Ils ne parvient pas à la colmater et fait évacuer tous les passagers et le personnel en fermant les portes étanches des différents compartiments. L'opération est terminée à 23 h 30 environ. Tous les passagers ont reçu l'ordre de mettre leur gilet de sauvetage dès 20 h.

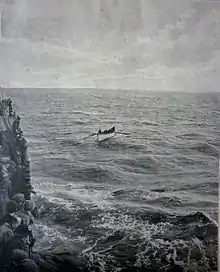

À minuit, le commandant décide qu'il est temps de mettre les embarcations de sauvetage à la mer. Il fait lancer en premier les embarcations de bâbord. Le canot 6 ne peut être lancé, les canots 4 et 2 sont donc mis à l'eau avec deux hommes d'équipage par canot ; à peine les passagers sont prêts à descendre vers les canots que ces derniers sont projetés à la mer avec les hommes d'équipage. Il est temps maintenant de lancer les embarcations de tribord. Le canot 1 est mis à l'eau mais personne ne peut prendre place à l'intérieur. Le canot 3 est emporté à son tour avec quelques hommes à son bord. Il ne reste plus que le canot 5 qui transporte deux seconds maîtres de la Marine, un passager civil (le seul civil rescapé) et deux autres membres d'équipage, avec le deuxième lieutenant, un mousse et le maître d'équipage, Joseph Corlouër. La plupart des passagers, malades et apeurés, refusent de grimper à bord des canots de sauvetage. Seuls quelques tirailleurs sénégalais prennent place à bord des radeaux qui n'ont pas encore été mis à flot. Les canots de sauvetage offraient un nombre de places nettement inférieur au nombre de passagers. L'Afrique ne disposait lors de son naufrage que de six baleinières, la septième ayant été emportée lors de la tempête. Il ne restait donc que deux ou trois canots pour les 602 personnes à bord.

Les membres de l'équipage ont tout fait pour inciter les passagers à embarquer et ne sont montés dans les canots qu'à la dernière minute. Le commandant Le Dû est resté à son poste jusqu'à la fin et n'a jamais quitté son navire, précisant sa position avant de sombrer. Sa dernière action est d'avoir fait monter les passagers sur le pont de l'équipage (le point culminant du navire), avant que la mer engloutisse son navire[4].

Bilan

Il n'y a eu que 34 rescapés sur les 602 personnes à bord : ce sont les 12 hommes de la baleinière 5 (qui transporte aussi le seul civil survivant) qui accosteront à Saint-Vincent-sur-Jard et les 23 autres ayant été repêchés par le Ceylan, 9 hommes qui seront repêchés dans une baleinière et 13 Sénégalais sur un radeau ; l'un d'eux (Mamadou N'Diaye) décédera sur le pont du navire sauveteur.

Il faut indiquer aussi que le passager civil (Jean-Georges Métayer, 3e classe), après avoir rejoint la terre ferme au lieu de suivre ses concitoyens pour un interrogatoire des autorités à propos du naufrage, rejoindra Bordeaux et donnera sa version des faits au journal La Petite Gironde, mais elle ne fut pas publiée.

Quelques corps seront repêchés par des bateaux accourus sur les lieux du naufrage. Douze seront repêchés par l’Hippopotame et cinq par le Cèdre : c'est tout ce que trouveront ces bateaux sur les lieux du sinistre.

Trois à quatre jours plus tard, tous les garde-côtes seront mobilisés pour chercher les corps (s'échouant ou dérivant près de la côte). Le mercredi un dirigeable de la Défense de Rochefort signala plusieurs corps entre le Grouin du Cou (La Tranche-sur-Mer) et les Barges. Trois chasseurs de sous-marins seront aussi envoyés dans les secteurs proches, le chasseur no 17 trouve des corps. Un radeau en bon état a été aussi retrouvé sur la côte avec à son bord deux souliers, trois ceintures de sauvetage et deux couvre-chefs. Un canot sera aussi retrouvé dans les parages mais les premiers corps ne réapparaîtront pas avant au moins un mois. La plupart, affreusement mutilés, ne sont pas identifiables et sont inhumés dans la fosse commune. Certains seront reconnus grâce à des objets personnels (comme le commandant Antoine Le Dû par son alliance gravée aux initiales de son nom et de celui de son épouse, Anna Le Caër), d'autres seront aussi retrouvés dans des filets de pêche, des gens sans scrupule n'hésitant pas à dépouiller les cadavres de leurs biens. Neuf corps sont également retrouvés sur la côte de l'île de Noirmoutier à Barbâtre[5] et à La Guérinière[6] à la fin du mois de janvier et jusqu'au début du mois de février.

L'épave git à environ 47 mètres de profondeur.

L'enquête maritime et l’Afrique dans la politique

Le naufrage ne fait pas les gros titres de la presse française, plus occupée à commenter les intrigues de la campagne pour l’élection présidentielle. Dans son édition du 16 janvier, le journal L'Humanité rapporte en pages intérieures le récit de pêcheurs et s’émeut du « spectacle terrifiant auquel ils ont assisté quand leurs bateaux ont rencontré les nombreux cadavres roulés par les grosses lames et dont la mer paraissait littéralement recouverte ». Le journal s’interroge aussi sur « les responsabilités autres que celles de la tempête ». Le sujet suscitera à l’Assemblée nationale de vifs débats, les députés socialistes mettant en cause la compagnie des Chargeurs réunis[7].

Après deux premières enquêtes bâclées et rapidement oubliées innocentant la compagnie des Chargeurs réunis[8], une troisième est diligentée douze ans après le drame, qui donne lieu à des indemnités de quelques millions de francs versées seulement aux familles les plus fortunées. La compagnie des Chargeurs réunis est accusée de ne pas avoir prévu suffisamment de canots de sauvetage dans le paquebot et de ne pas l'avoir entretenu correctement (voie d'eau initiale). Malgré tout, la compagnie sera une nouvelle fois innocentée et même quelques victimes (en 3e classe surtout) seront obligées de payer des dommages-intérêts à la compagnie.

Sur le plan politique, l’Afrique sert de prétexte aux députés de gauche (contexte d'élection présidentielle lors du drame), qui accusent la droite d'avoir blanchi la compagnie des Chargeurs réunis. L'idée de créer une unité de sauvetage en mer sera d'abord envisagée puis rapidement abandonnée, faute de moyens.

Mémoire de l’Afrique

D'abord vite oublié de tous

Peu de temps après le drame, le journal La Liberté du Sud-Ouest en publie un récit, mais trois mois après le sinistre, personne ne parlait plus de l’Afrique, à part les habitants de la côte vendéenne. C'est pourtant la plus grande catastrophe maritime française. Il n'existe aucune commémoration de cet événement, survenu deux années après la fin de la Première Guerre mondiale qui avait fait tant de morts, si bien que cette catastrophe semblera minime. De plus,le naufrage ayant eu lieu en même temps que l’élection présidentielle, la plupart des journaux se contentent d'un demi-paragraphe concernant l’Afrique, collé entre deux pages de réclames donnant la fausse information que le paquebot s'est échoué contre les roches du plateau de Rochebonne. Il existe une plaque commémorative aux Sables-d'Olonne près du mémorial aux disparus en mer, non loin du fort Saint-Nicolas. Seules quelques vieilles tombes rappellent encore le drame.

Une mémoire timidement retrouvée

En 1990, la Côte d'Ivoire a créé un timbre à l'effigie de l’Afrique.

Le site internet Mémoire de l'Afrique est entièrement dédié à la mémoire de ce naufrage : rappel de l'historique du naufrage, liste des personnes à bord, publications, etc.[9]

Le naufrage de l’Afrique fait l'objet de la nouvelle Encore un verre de liqueur de Nicolas Deleau dans le deuxième numéro de la revue littéraire Kanyar, paru en 2013[10].

En 2014, le journal d'information de l'île de Ré, Ré à la Hune, publie un article complet sur le déroulement du naufrage[11].

Le journal Jeune Afrique a publié en 2016 un article complet sur cette catastrophe[12].

Au 2e semestre 2006, aux éditions geste, paraît le livre La Tragédie du paquebot « Afrique » de Roland Mornet, ancien capitaine de navire à l'IFREMER, réédité en 2019 aux éditions La Geste.

Ce même Roland Mornet est l'invité de Fabrice Drouelle pour les deux numéros d'Affaires sensibles sur France Inter qu'il consacre à l'événement les 16 et [13].

En 2021, Véronique de Haas dans le polar La Muse rouge décrit cette catastrophe (Chapitre 5). Ce roman obtient le Prix du quai des orfèvres 2022.

Campagne pour réhabiliter les Tirailleurs naufragés

Le , l'association bordelaise Mémoires & Partages, dirigée par Karfa Diallo, lance un plaidoyer pour réhabiliter les Tirailleurs naufragés. Dans la lettre ouverte que Karfa Diallo adresse au président François Hollande et au maire de Bordeaux Alain Juppé, il demande qu'un hommage national soit rendu aux 178 tirailleurs noyés pendant le naufrage, afin qu'ils soient légitiment « reconnus morts pour la France », après leur « sacrifice » dans l'armée coloniale, et alors qu'ils regagnaient leurs foyers[14]. Le plaidoyer est soutenu par de nombreux parlementaires et citoyens en France et au Sénégal. Parmi eux se trouvent notamment le Président du Conseil départemental de Gironde Jean-Luc Gleyse[15], les députés Gilles Savary, Sandrine Doucet, Noël Mamère et Michèle Delaunay[16], de même que le Président sénégalais Abdoulaye Wade[17].

Le , la Présidence de la République répond à la lettre ouverte et annonce transmettre le dossier à Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’État auprès du ministère de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire[18]. Le , le député communiste Pierre Laurent dépose une question écrite au secrétaire d'État afin de connaître l'avancement du dossier. Une réponse est apportée le , par le secrétaire d'État, pour qui des monuments commémoratifs existent déjà en nombre suffisant en France concernant les Tirailleurs africains en général[19]. De plus, il rappelle les quelques procédures de naturalisation des anciens tirailleurs sénégalais résidant encore en France[20]. En revanche il n'apporte aucune réponse au sujet des tirailleurs naufragés.

En 2018, à l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, Karfa Diallo monte une exposition intitulée Le Mémorial des Tirailleurs naufragés qui reçoit le label Mission du Centenaire 14-18[21]. Cette exposition s'inscrit toujours dans la campagne demandant la réhabilitation des 178 tirailleurs naufragés[22]. Karfa Diallo parle de « quadruple peine » pour ces soldats : « Ils sont dans une situation coloniale, sont réquisitionnés pour une guerre très loin de chez eux, sont naufragés dans cette catastrophe maritime, puis sont oubliés comme victimes. »[23]

Deux ans plus tard, le , pour marquer le centenaire du naufrage, l'association Mémoires & Partages décide d'organiser, en ouverture du Black History Month à Bordeaux, une cérémonie solennelle et inter-religieuse. Soutenue par plusieurs partenaires institutionnels et associatifs, dont le Musée Mer Marine et la Région Nouvelle-Aquitaine, la cérémonie a lieu sur le quai des Chartrons[24]. Elle s'accompagne du dévoilement d'une œuvre du street-artiste bordelais A-Mo, représentant une baleine sous la silhouette du paquebot[25]. Cette fresque s'inspire du titre du roman Le chant noir des baleines[26], écrit en 2018 par Nicolas Michel, également présent pour la commémoration.

Galerie

Notes et références

- « Archives des Côtes-d'Armor », sur sallevirtuelle.cotesdarmor.fr (consulté le )

- « Le naufrage oublié du paquebot l'«Afrique», exposé à Bordeaux », (exposition en mémoire des 185 tirailleurs sénégalais morts dans le naufrage), sur rfi.fr, (consulté le )

- Marjorie Michel, « L'Autre Titanic au large de nos côtes », Le Mag no 94, supplément à Sud Ouest du 18 janvier 2014, p. 32.

- « lepharedesbaleines.fr/lhistoir… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- « Naufrage du paquebot « Afrique » : 100 ans après, l’enfant enterré à Barbâtre est identifié »

, (consulté le )

, (consulté le ) - « Archives départementales de la Vendée, registre des décès de la commune de La Guérinière 1920 », sur Etat-civil numérisé département de la Vendée (consulté le )

- « Mémoire. Pour tout linceul, l’Atlantique et l’oubli », sur L'Humanité,

- François Delboca, « Le paquebot Afrique », sur francois.delboca.free.fr (consulté le )

- Daniel Duhand, « Mémoires de l'Afrique - L'histoire du naufrage du paquebot Afrique en 1920 », sur www.memoiresdelafrique.fr (consulté le )

- « Encore un verre de liqueur, Nicolas Deleau », Revue Kanyar.

- « Naufrage du paquebot Afrique au large de l'île de Ré », sur Ré à la Hune, (consulté le )

- « Histoire : le jour où L’Afrique a coulé », sur JeuneAfrique.com, (consulté le )

- « Naufrage du Paquebot Afrique 1/2 : Tempête dans le golfe de Gascogne », sur France Inter, (consulté le ).

- « Lettre ouverte à Hollande pour la mémoire de 178 tirailleurs sénégalais engloutis dans un naufrage », sur LExpress.fr, (consulté le )

- « Le président de la Gironde soutient le plaidoyer en faveur des "Tirailleurs Naufragés" », sur Change.org (consulté le )

- Le 27 août 2016 à 07h00, « Le retour tragique des tirailleurs sénégalais », sur leparisien.fr, (consulté le )

- Yenn Gni, « Le Président Abdoulaye Wade Aux Côtés Des "Tirailleurs Naufragés" », sur Senenews - Actualité Politique, Économie, Sport au Sénégal (consulté le )

- « RÉHABILITER les « Tirailleurs naufragés » / soutenez le plaidoyer », sur Mémoires et Partages, (consulté le )

- « Mémoire des naufragés du paquebot « Afrique » - Sénat », sur www.senat.fr (consulté le )

- « François Hollande naturalise vingt-huit « tirailleurs sénégalais » », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- « Le naufrage oublié du paquebot l'«Afrique», exposé à Bordeaux », sur RFI, (consulté le )

- Liste des Tirailleurs naufragés.

- Le Point Afrique, « Tirailleurs : il y a cent ans, le naufrage du paquebot « Afrique » », sur Le Point, (consulté le )

- « Centenaire du Titanic français, le 9 janvier 2020 », sur Club Presse Bordeaux (consulté le )

- « Histoire. Il y a 100 ans coulait "l’Afrique", un "Titanic" français tombé dans l’oubli », sur www.ledauphine.com (consulté le )

- « Littérature : « Le chant noir des baleines », la mémoire de L’Afrique ressuscitée – Jeune Afrique », sur JeuneAfrique.com, (consulté le )

Sources et bibliographie

- AFP, « Il y a cent ans, le naufrage d’un « Titanic français » en route pour les colonies faisait 568 morts », Le Monde, (lire en ligne)

- Roland Mornet, La Tragédie du paquebot « Afrique », Geste éditions (ISBN 2-84561-282-6)

- Luc Corlouër, Le Bosco de Kerpalud, Ramsay (ISBN 2-81220-052-9)

- Daniel Duhand et Lionel Chaumet, Mémoire de l'Afrique, Le plus terrible naufrage de France raconté par les familles des disparus, documentaire DVD 52', 2014

- Daniel Duhand, Mémoires de l'Afrique, Récit du naufrage du paquebot Afrique, , 400 p. (ISBN 9791093937014)

- Nicolas Michel, Le chant noir des baleines, Talents hauts éditions, coll. « Les héroïques », , 288 p. (ISBN 978-2-36266-239-3)

Voir aussi

Article connexe

Liens externes

- Catastrophe maritime : le paquebot Afrique

- Sur le site Épaves

- Site consacré à la tragédie et à la recherche des descendants des victimes

- Pascale Egré, « Le naufrage oublié du « Titanic » français », http://www.leparisien.fr, (lire en ligne)

- Maïté Koda, « Il y a cent ans, trois jours après avoir quitté Bordeaux, le paquebot Afrique sombrait dans l'Atlantique », sur le site france3-regions.francetvinfo.fr, (consulté le ).