Abbatiale Sainte-Croix de Bordeaux

L’église Sainte-Croix[1], à Bordeaux, est l'ancienne abbatiale d'un monastère bénédictin (Sancta Crux Burdegalensis). Elle a désormais rang d'église paroissiale.

| Abbatiale Sainte-Croix de Bordeaux | |

| |

| Présentation | |

|---|---|

| Culte | Catholique romain |

| Dédicataire | Sainte-Croix |

| Type | Ancien monastère |

| Rattachement | Ordre de Saint-Benoît |

| Début de la construction | XIe siècle |

| Style dominant | Architecture romane |

| Protection | |

| Géographie | |

| Pays | |

| Région | Nouvelle-Aquitaine |

| Département | Gironde |

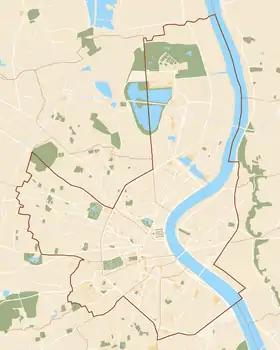

| Ville | Bordeaux |

| Coordonnées | 44° 49′ 52″ nord, 0° 33′ 40″ ouest |

L'église fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1840[2].

Présentation

Elle se situe place Pierre Renaudel.

L'église

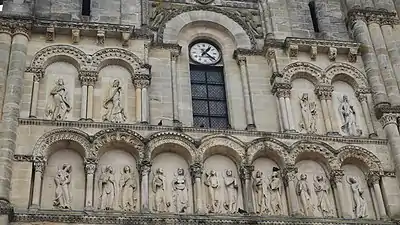

Bien que l'abbaye ait été fondée au VIIe siècle, l'église actuelle ne fut construite que vers la fin du XIe siècle et au début du XIIe siècle, avec une façade de style roman saintongeais.

Elle a la forme d'une croix latine. Elle se compose d'une nef de cinq travées à collatéraux de 39 m, d'un transept avec une grande absidiole sur chaque bras et d'une abside polygonale d'une hauteur de 15,30 m.

Le moine dom Bedos de Celles réalisa son orgue en 1750, considéré actuellement comme un chef-d'œuvre. Il fut restauré en 1995 par le facteur Pascal Quoirin.

L'église fut restaurée par Paul Abadie entre 1861 et 1865, qui rajouta un clocher symétrique à l'original à gauche de la façade. Elle conserve en outre deux œuvres du peintre Guillaume Cureau (vers 1595-1648) : Saint Mommolin guérissant un possédé et Saint Maur guérissant un malade, et une Exaltation de la Croix par A. Bourgneuf (1636).

Façade en 1841, avant les travaux de restauration.

Façade en 1841, avant les travaux de restauration._%C3%89glise_Sainte-Croix_Fa%C3%A7ade_occidentale_02.JPG.webp) Façade actuelle de l'église, avec les aménagements réalisés par Paul Abadie.

Façade actuelle de l'église, avec les aménagements réalisés par Paul Abadie.

Histoire de l'abbaye

L'abbaye a été fondée à l'époque mérovingienne, au sud de Bordeaux, sur une élévation de terrain, au milieu d'un marécage traversé par un petit cours d'eau, un « estey » nommé l'Eau Bourde, qui se jetait dans la Garonne à quelques centaines de mètres de l'église actuelle. On ne connaît pas la date exacte de sa fondation. D'après une épitaphe datant du VIIe siècle, saint Mommolin, abbé de Fleury sur Loire (aujourd'hui Saint-Benoît-sur-Loire) y est mort vers l'année 679. Les moines y suivaient la règle bénédictine.

L'abbaye originale est détruite par les Sarrazins autour de 730, puis probablement reconstruite à la fin du même siècle. Elle est de nouveau totalement détruite par les terribles raids normands de la moitié du IXe siècle, qui laissent le pays exsangue.

On attribue sa réédification à Guillaume le Bon, comte de Bordeaux, sur l'emplacement de l'oratoire dédié à saint Mommolin, peut-être en 970. L'abbaye possède les villes de Saint-Hilaire du Taillan, et de Soulac. Plus tard, elle agrandit ses possessions de Saint-Macaire et Macau. Dès lors, de donations en acquisitions, le domaine s'étend peu à peu. Les ducs d'Aquitaine successifs confirment les privilèges. L'église abbatiale est bâtie à la fin du XIe siècle ou au début du XIIe siècle, en même temps que la basilique de Soulac et l'église de Macau. Pour premier elle est achevée avec toitures de bois ou charpentes ouvertes. Elle perçoit des coutumes extra-muros au sud et s'oppose au domaine ducal de la domus de Centujan à Becula tout au long du XIIe siècle lors de ses opérations séculaires d'aménagement hydrauliques de l'Eau de Peyrelongue et pour la construction d'une batterie de moulins destinés à répondre à l'énorme demande en mouture de la ville en pleine croissance démographique[3]. En remaniements des XIIe et XIIIe siècles l'église reçut entre autres les voûtes gothiques en formes intermédiaires entre angevines et parisiennes.

Les abbés laissent peu à peu s'écrouler les « lieux réguliers », cuisines, dortoirs, réfectoires, etc. Les moines de la congrégation de Saint-Maur obtiennent en 1664 la permission de construire un nouveau monastère qui est terminé en 1672.

En 1784 un devis (Archives départementales de la Gironde) confie à l'architecte Étienne Laclotte la construction d'un pont traversant l'Estey de Bègles, le pont du guit, d'un cimetière et d'une chapelle, annexe de l'église Sainte Croix. Cette chapelle Saint Benoît sera transformée en entrepôt en 1797[4].

L'abbaye est affectée en 1793 à un hospice. En 1890, on y installe l'école des beaux-arts.

Liste des abbés

- Abbés réguliers

- ? : Hélis ou Hélie.

- ? : Gombaud.

- 1066-1087 : Arnaud Trencard, il assista au concile de Saintes en 1080, c'est peut-être le même personnage que celui qui donna le lieu où l'on rebâtit le monastère.

- 1097-1120 : Foulques, il reçut du duc Guillaume la Basilique Notre-Dame-de-la-fin-des-Terres à Soulac. Il fut confirmé dans la possession de cette église contre les religieux de l'abbaye de Saint-Sever.

- 1120-1131 : Andron, il engagea le pape Calixte II à ôter son titre d'abbaye à l'abbaye Saint-Macaire en 1122-1123, nonobstant le jugement rendu par Girard évêque d'Angoulême et légat du Saint-Siège.

- 1132-1138 : Pierre de Beissac ou Buzac.

- 1138-1150 : Guillaume I Gombaud, élu à cette date selon Etiennot.

- 1151-1153 : Arnaud Gombaud.

- 1160-1170 : Bertrand de Leyran ou de Linham ou de Leinan, le pape Alexandre III lui adressa en 1164 un rescrit, daté de Sens par lequel il confirmait le monastère dans ses possessions et ses privilèges.

- 1170-1179 : Géraud de Ramefort, prieur de Saint-Macaire.

- 1180-1210 : Aranud de Vayrines, il reçut une bulle de Célestin III en 1194.

- 1210-1213 : Seguin, il est peut-être le même qu'Etiennot appelle Guillaume Seguin de Rions.

- 1213-1228 : Guillaume II Gombaud.

- 1229-1241 : Ponce de Blancfort.

- 1245-1259 : Pierre I de Linham, obtint du pape en 1247 la décoration pontificale.

- 1260-1267 : Guillaume III de Comps, reçoit plusieurs bienfaits en 1264 de Robert de Curfan.

- 1267-1270 : Bernard de La Gardera, mort le 4 des ides de mai.

- 1271-1283 : Gaillard de La Mothe (de Motta), on croit que ce fut de son temps qu'on érigea en titres les offices claustraux.

- 1283-1305 : Guillaume IV de La Loubère.

- 1305-1306 : Pierre II Arnaud, il est créé cardinal par le pape Clément V lors du consistoire du , puis nommé vice-chancelier de la Sainte-Église en 1306. On l'appelait communément cardinal de Sainte-Croix.

- 1306-1313 : Imbert d'ante.

- Abbés commendataires

- 1490 - 1499 : André d'Espinay cardinal, abandonne sa charge

Vie paroissiale

L'église Saint-Michel, l'abbatiale Sainte-Croix, l'église du Sacré Cœur et l'église St. Jean à Belcier forment le secteur pastoral de Saint Jean[5], regroupées en une paroisse et confiée en 2021 à la famille spirituelle de Regnum Christi[6]. Après des incidents de vandalisme, un groupe de paroissiens se dédiquent à ourvrir l'église le vendredi après-midi, entre 14h-16h et les premiers dimanches du mois. Pour plus d'informations, veuillez contacter le sécrétariat de la paroisse St. Jean.

Le décor sculpté du portail

L'iconographie des cinq voussures de la porte centrale est une belle image sur la vie humaine et sa vocation transcendantale.

Ainsi, la représentation d’hommes tirant sur une corde figurant sur la première voussure peut symboliser les tirailles que l'homme peut sentir entre le bien et le mal. La vie n'est pas facile. Cette présentation rappelaient ceux qui entraient dans l'église que les bons choix étaient importants pour entrer dans la vie étérnelle, le paradis.

Les motifs de la deuxième voussure semblent présenter les signes zodiaques, les mois de l'année, et le travail des hommes. Ils nous rappellent la temporalité de la vie humaine et du temps qui coule.

En haut de la porte, nous retrouvons un thème de la première scène du livre de l'Apocalypse de St. Jean[7]: sur la voussure sont représentés les 24 vieillards couronnés avec des instruments de musique, tous en robe blanche. Ils rappelaient les fidèles que la vie éternelle est possible et une fin heureuse les attendaient.

Sur l'arcade de droite on peut considérer que la luxure est symbolisée avec la représentation d’une femme mordue aux seins par un serpent. Celle de gauche peut stigmatiser l’avarice avec les représentations d’un homme ployant sous le poids d’une bourse pendue à son cou et tourmenté par le démon.

- Détails du portail

L'orgue Dom Bedos

Un premier orgue existe déjà au XVIe siècle et se voit remplacé par un instrument plus modeste à partir de 1661, construction du facteur d’origine anglaise Jean Haon.

En 1730, les moines de Sainte-Croix dotent l’église d’un nouvel orgue bien plus imposant. La réalisation de ce chef-d’œuvre est due à l’arrivée de dom François Bedos de Celles quinze années plus tard. Ce moine bénédictin, théoricien et facteur d’orgues résidant à l’abbatiale Sainte-Croix en sa qualité de secrétaire, construit un des plus grands orgues classiques français. Cet orgue de seize pieds est réalisé en trois ans et se compose alors de 45 jeux répartis sur cinq claviers et un pédalier.

Après la Révolution, il est remis en état mais, en 1811, l’archevêque le réquisitionne et fait transfère la partie instrumentale à la cathédrale Saint-André, où il va rester jusqu’en 1970. Cette année-là, décision est prise de le restituer à Sainte-Croix dans son buffet d’origine qui était resté en place.

À partir de 1984, le facteur Pascal Quoirin se voit attribuer la restauration de la partie instrumentale de l’orgue. Douze années ont été nécessaires pour mener à bien la restitution de cet orgue monumental.

Au début des années 1990, le buffet est débarrassé de la peinture brune le recouvrant pour retrouver sa polychromie d’origine.

À la suite de sa restauration, l’inauguration de l’orgue Dom Bedos, considéré comme un chef-d’œuvre dans le monde entier, a lieu les 23 et avec des interprètes prestigieux : Francis Chapelet, Jean Boyer, Jean-Pierre Leguay et Michel Chapuis.

St. Mommolin, patron des Bordelais

Aujourd'hui presque oublié, saint Mommolin, moine bénédictin, meurt à Bordeaux en 623. Il a fait l'objet d'une grande vénération populaire du XIIe siècle jusqu'à la Revolution Française. Il était réputé pour guérir des souffrants des maladies mentales et aussi des personnes possédées. On raconte que des possédés auraient pu être libérés après être restés attachés toute une nuit devant sa chapelle. Des anneaux sont encore fixés à la base de certains piliers. Le sarcophage du moine saint Mommolin et sa statue ont disparu. On a pu néanmoins conserver ses reliques, après les avoir cachées au cours de ces siècles d’histoire. Ils se trouvent dans une chapelle laterale. Saint Mommolin est représenté dans deux tableaux de l'église.

Galerie

La galerie des saints.

La galerie des saints. La sculpture équestre.

La sculpture équestre. L'abside.

L'abside. La façade de nuit.

La façade de nuit.

Références

- Jacques Gardelles, Aquitaine gothique, Picard - Paris, 1992, (ISBN 978-2-7084-0421-2), p. 173-174

- Notice no PA00083177, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Frédéric Boutoulle, « Les seigneurs des eaux. Juridiction et contrôle des cours d’eau dans la Gascogne médiévale. », Revue historique de Bordeaux et du Département de la Gironde, , p. 169-188 (lire en ligne, consulté le ).

- Philippe Maffre, « L'annexe de l'église Sainte-Croix au Pont-du-Guit », Revue archéologique de Bordeaux, vol. 87, (lire en ligne, consulté le ).

- Paroisse St. Jean, « Bienvenue à tous ! », sur Secteur Pastoral Saint Jean - Sacré-Coeur - Saint Michel - Sainte Croix (consulté le )

- « Qui sommes nous? », sur Regnum Christi France (consulté le )

- « Apocalypse - Synthèse », sur architecture.relig.free.fr (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- Dom Michel Germain, Matériaux du Monasticon Gallicanum, ms. Latin 11821 « Nobilis abbatia Sa Crucis Burdigalensis »

- A. Chauliac, Histoire de l'abbaye de Sainte-Croix de Bordeaux, Abbaye de Ligugé (collection Archives de la France monastique, vol. IX), 1910 (lire en ligne).

- Louis Darnis, Guide de l'église Sainte-Croix de Bordeaux, Bordeaux, Impr. A. Cabiro, 1950.

- Pierre Dubourg-Noves, « Sainte-Croix de Bordeaux », dans Guyenne romane, La Pierre-qui-Vire, Zodiaque, coll. « la nuit des temps no 31 », , p. 39-49, planches 1-3

- Gérard D. Guyon, « La constitution du patrimoine de l'Abbaye Sainte-Croix de Bordeaux sous le gouvernement des abbés réguliers (977-1439). Rythmes et formes juridiques », dans Revue Mabillon, juillet-décembre 1986, no 305-306, p. 55-96 (lire en ligne)

- André Masson, « Bordeaux. Église Sainte-Croix », dans Congrès archéologique de France. 102e session. Bordeaux et Bayonne. 1939, Paris, Société française d'archéologie, , p. 93-109

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à l'architecture :

- Ressource relative à la religion :

- Ressource relative à la musique :

- Observatoire du Patrimoine Religieux, Église Sainte-Croix (ancienne abbatiale)

- Office du tourisme de Bordeaux.

- Restauration de l'orgue par Pascal Quoirin.

- Association Renaissance de l'orgue à Bordeaux.

- Abbatiale Sainte Croix - Bordeaux, plaquette de la Mairie de Bordeaux, 6 p.