Laurier-rose

Le Laurier-rose (Nerium oleander) est une espèce d'arbustes ou de petits arbres de la famille des Apocynacées. Cette espèce est présente sur les deux rives de la mer Méditerranée mais de façon plus éparse sur la rive nord. Il s'agit de la seule espèce du genre Nerium. Cette plante est parfois appelée Oléandre et plus rarement Rosage, Nérion ou Lauraine[1].

Arbre ornemental très répandu dans le pourtour méditerranéen, pratique car résistant à la sécheresse et à la taille, il forme haies et taillis dans les jardins des particuliers, dans les parcs ou à proximité des édifices publics.

Toutes les parties de la plante contiennent de l'oléandrine, un hétéroside cardiotonique, dont l'ingestion est fatale à faible dose ; en effet, une feuille peut tuer un adulte. L'intoxication est très résistante aux traitements[2] et est sévère : troubles cardiaques graves, vomissements, douleurs abdominales, et mort par arrêt cardio-circulatoire[3] - [4] - [5]. D'autres glycosides y sont également présents en petite quantité.

Nerium oleander

Histoire

Théophraste, au IIIe siècle av. J.-C., parle du laurier-rose au Livre IX[6] de son ouvrage Histoire des plantes, pour mettre la couleur du laurier-rose en comparaison avec celle de la rose.

Taxonomie

Nerium oleander est la seule espèce actuellement classée dans le genre Nerium . Il appartient (et donne son nom à) la petite tribu Nerieae de la sous-famille des Apocynoideae de la famille des Apocynaceae.

Systématique

Étymologie

Les origines du nom taxonomique Nerium oleander , attribué pour la première fois par Linné en 1753, sont contestées. Le nom de genre Nerium est la forme latinisée du nom grec ancien de la plante nêrion (νήριον), qui est à son tour dérivé du grec pour l'eau, nêros (νηρός), en raison de l'habitat naturel du laurier-rose le long des rivières et des ruisseaux.

Le mot laurier-rose apparaît dès le premier siècle de notre ère, lorsque le médecin grec Pedanius Dioscorides l'a cité comme l'un des termes utilisés par les Romains pour désigner la plante. Merriam-Webster pense que le mot est une corruption latine médiévale des noms latins tardifs de la plante : arodandrum ou lorandrum , ou plus vraisemblablement rhododendron (un autre nom grec ancien pour la plante), avec l'ajout d'olea en raison de la ressemblance superficielle avec l' olivier ( Olea europea ) Une autre théorie avancée est que le laurier rose est la forme latinisée d'un nom composé grec : οllyo (ὀλλύω) « je tue » et le nom grec pour l'homme, anêr , génitif andros (ἀνήρ, ἀνδρός), attribué à la toxicité du laurier rose pour les humains.

L'association étymologique du laurier-rose avec le laurier s'est poursuivie jusqu'à nos jours : en France, la plante est connue sous le nom de « laurier rose », tandis que le terme espagnol « Adelfa » est le descendant du nom grec ancien d'origine pour à la fois le laurier et le laurier-rose, daphné, qui passèrent par la suite dans l'usage arabe et de là en Espagne[7].

L'ancienne ville de Volubilis au Maroc peut avoir pris son nom du nom berbère alili ou oualilt pour la fleur[8].

Description

Appareil végétatif

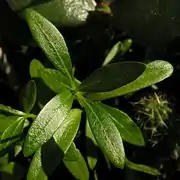

Jeune plante.

Jeune plante..jpg.webp) Tige.

Tige. Feuille.

Feuille.

Le laurier-rose est un arbuste d'environ 2 mètres de hauteur mais il peut mesurer plus de 4 mètres de haut si on le forme en arbre. Les feuilles sont persistantes, plutôt coriaces, allongées et fusiformes, les feuilles du laurier-rose sont verticillées (c’est-à-dire insérées au même niveau, par groupe de 3, en cercle autour des tiges) ou opposées sur les rameaux. Longues de 5 à 20 cm, elles sont coriaces, d’un vert foncé brillant sur le dessus et de couleur vert pâle et terne sur le dessous[1].

Appareil reproducteur

Cultivar à fleurs blanches. Les fleurs forment à l'extrémité des rameaux une cyme.

Cultivar à fleurs blanches. Les fleurs forment à l'extrémité des rameaux une cyme. Fruits du laurier-rose encore verts.

Fruits du laurier-rose encore verts. Les graines entourées de poils émergent d'un fruit sec.

Les graines entourées de poils émergent d'un fruit sec.

Les fleurs sont groupées en cymes terminales sur les rameaux et en forme de trompette, les fleurs de laurier-rose se composent de 5 pétales. Elles peuvent être simples (1x5 pétales), doubles (2x5 pétales) ou triples (3x5 pétales). Suivant la variété, leur couleur varie du blanc, jaune, orange, saumon, rouge à diverses nuances de rose. Elles dégagent parfois un agréable parfum. La floraison a lieu de la fin du printemps (mai-juin) à l’automne (septembre-octobre)[1].

Variétés

Il existe plus de 160 variétés. Selon les cultivars les fleurs peuvent comporter de une à quatre couronnes de pétales. Les variétés à fleurs doubles demandent plus de chaleur pour bien fleurir.

Les cultivars présentent une résistance au froid allant jusqu'en zone de rusticité 8a (-9 à -12 °C) :

Interactions écologiques

Le Sphinx du laurier-rose (Daphnis nerii), papillon de nuit (hétérocère), et le Spilostethus pandurus, une punaise, se nourrissent de Laurier-rose. Le puceron du laurier rose Aphis nerii se nourrit notamment de la sève du Laurier-rose[9].

Répartition

L'origine du laurier-rose est le Bassin méditerranéen, en Asie mineure, en Inde et au Japon[10].

Statuts de protection et menaces

L'espèce est évaluée comme non préoccupante aux échelons mondial, européen et français[11]. Toutefois elle est considérée comme Vulnérable (VU) en Corse.

Utilisation horticole

Au Sud de l'Europe, les lauriers-roses sont plantés en pleine terre, ou dans de grands pots, pour la décoration d'une terrasse. Dans les villes des régions bordant la Méditerranée, ils sont parfois utilisés comme arbres d'alignement dans les rues. Ils bordent les corniches et les pistes cyclables. Ils s’accommodent des sols sableux[12], et s'adaptent à des sols variés. Ils supportent la chaleur (z.9)[13].

En France, on le range souvent dans la liste des plantes dites d'orangerie (jasmin, bougainvillée, figuier, citrus...) que l'on cultive à l'abri des forts gels, en véranda sauf dans le pourtour méditerranéen.

En Suisse romande, on les cultive en pots qu'on sort au printemps après les saint-de-glace et remet à l'abri en automne pour les protéger du gel.

Culture

Les lauriers-roses sont avant tout une plante méditerranéenne et ont impérativement besoin d'une situation ensoleillée et chaude pour prospérer, dans un sol bien drainé et enrichi avec des apports d'engrais riche en potasse (type 20-20-20)[14].

Partout où il y a risque de gel, les lauriers-roses devront être plantés en bac, car il sera nécessaire de les rentrer si les températures approchent de 0 °C, car ils gèlent irrémédiablement à environ -5 °C (sauf pour les variétés rustiques indiquées ci-dessus). Il faut alors les placer au frais, entre 5 et 10 °C, dans un endroit assez lumineux, avec des arrosages réduits et pas d'engrais.

La plantation se fait d'octobre à avril. La taille doit respecter la forme de l'arbuste et consiste à rabattre de moitié les rameaux qui se développent avec trop de vigueur. En cas de gel, mais pas trop rude, il ne faut pas hésiter pour tenter de les sauver, à rabattre très fortement la touffe au ras du sol. L'arbuste repartira peut-être du pied. En été, surtout pour les lauriers en bac, il est nécessaire d'arroser copieusement et de faire des apports d'engrais régulièrement pour entretenir une floraison abondante. Le jaunissement puis la chute des feuilles du bas signale un manque d'engrais (riche en potassium), lequel devra cependant être apporté seulement en période de croissance de mars à septembre[14].

Multiplication

Le bouturage est facile en mettant des branches directement dans des pots avec une terre sableuse. Les professionnels ne bouturent pas en bouteille[15].

Les lauriers-roses se multiplient assez facilement en prélevant des boutures herbacées en mars-avril, à faire raciner dans l'eau avant de les planter dans une terre riche et légère. Le marcottage est aussi réalisable sur les branches retombantes, à séparer du pied à 2 ans[14].

Pharmacopée

Composition et toxicité

Le laurier-rose est une plante toxique dont toutes les parties sont très toxiques (présence d'hétérosides cardiotoxiques)[16] - [17].

Le composé le plus caractéristique du laurier-rose est l'oléandrine, un hétéroside à structure stéroïdique, qui ressemble beaucoup du point de vue chimique et pharmacologique à l'ouabaïne et à la digoxine, deux cardiotoniques très utilisés en cas d'insuffisance cardiaque.

L'action de l'oléandrine est double : interaction avec la pompe à Na+ et K+ des cellules du muscle cardiaque et action directe sur le tonus vagal donc la régulation nerveuse des battements cardiaques[18]. L'absorption des feuilles, fleurs ou fruits provoque d'abord des troubles digestifs, puis altère le fonctionnement cardiaque.

Les cellules cancéreuses ont absolument besoin du bon fonctionnement du système enzymatique pompe à Na+ K+ pour se reproduire, ce système est donc la cible de nouveaux médicaments anticancéreux comme l'oléandrine du laurier-rose, des essais sur l'homme ont déjà lieu avec des résultats prometteurs[19].

L'ingestion d'une simple feuille peut être mortelle pour un adulte et un enfant, en raison des troubles souvent provoqués[20] - [21] - [14].

Histoire

D'après des textes du Moyen Âge, l'utilisation de ses branches comme broche pourrait rendre la viande mortellement toxique.

Aucuns sont mauvais qui font une broche (...) de ceste herbe ou arbre de oléandre. (...) Les chairs là rousties font ceux qui en mangent mourir[22].

En 1808, durant la campagne d'Espagne, lors d'un bivouac, des soldats de Napoléon font rôtir des agneaux sur des broches de laurier-rose. Sur les douze soldats, huit meurent, les quatre autres sont gravement intoxiqués[23] - [13] - [24].

Toxicité pour le bétail

Les animaux herbivores peuvent également s'empoisonner avec les feuilles de laurier-rose. Les feuilles sèches sont généralement en cause car la feuille fraîche est plutôt repoussante, sauf si l'animal est affamé. Une quantité de 30 à 60 g de feuilles fraîches serait potentiellement mortelle pour un bovin adulte, tandis que 4 à 8 g de feuilles suffiraient à provoquer la mort d'un petit ruminant (un mouton par exemple). L'eau dans laquelle ont macéré des feuilles ou des branches de laurier-rose est également toxique pour les animaux[18]. En Afrique du Nord, il faut se méfier de l'eau des ruisseaux dans laquelle ont trempé les racines de lauriers-roses[23]. Même la fumée de la combustion de ses branches est nocive[13].

Galerie

Couleur pêche

Couleur pêche.jpg.webp) Variété inhabituelle à fleurs jaunes. Spécimen cultivé, Galveston, Texas

Variété inhabituelle à fleurs jaunes. Spécimen cultivé, Galveston, Texas La première plantation de lauriers roses à Galveston, Texas (1841)

La première plantation de lauriers roses à Galveston, Texas (1841).jpg.webp) fleur rouge

fleur rouge Un follicule répandant des graines

Un follicule répandant des graines Feuilles et fleurs roses

Feuilles et fleurs roses Un petit buisson

Un petit buisson Un petit arbre

Un petit arbre

À ne pas confondre avec

- Laurier-rose des Alpes (Rhododendron ferrugineum L.)

- Laurier sauce (Laurus nobilis L. )

- Viorne tin (Viburnum tinus L.)

- Laurier-cerise (Prunus laurocerasus L. )

- Laurier du Portugal (Prunus lusitanica )

- Laurier d'Alexandrie (Danae racemosa)

Annexes

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Nerium » (voir la liste des auteurs).

- « Le laurier-rose : plante toxique », sur equipedia.ifce.fr (consulté le )

- J. Osterloh, S. Herold et S. Pond, « Oleander interference in the digoxin radioimmunoassay in a fatal ingestion », JAMA, vol. 247, no 11, , p. 1596–1597 (ISSN 0098-7484, PMID 7038154, lire en ligne, consulté le )

- Işıl Bavunoğlu, Musa Balta et Zeynep Türkmen, « Oleander Poisoning as an Example of Self-Medication Attempt », Balkan Medical Journal, vol. 33, no 5, , p. 559–562 (ISSN 2146-3123, PMID 27761287, PMCID PMC5056662, DOI 10.5152/balkanmedj.2016.150307, lire en ligne, consulté le )

- Bors G et al; Toxicology of Nerium oleander; Pharmazie 26 (12) 764 (1971)

- Grant, W.M, « », 3rd ed. Springfield, IL: Charles C. Thomas Publisher, 1986, p. 675

- Amigues 2010, p. 381.

- (es) RAE- ASALE et RAE, « adelfa | Diccionario de la lengua española », sur «Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario (consulté le )

- « Archaeological Site of Volubilis « African World Heritage Fund », sur web.archive.org, (consulté le )

- Evelyne Turpeau, Maurice Hullé, Bernard Chaubet, « Aphis nerii Boyer de Fonscolombe, 1841 », sur https://www6.inrae.fr,

- « Laurier-rose, Nerium oleander », sur lesarbres.fr

- MNHN & OFB [Ed]. 2003-présent. Inventaire national du patrimoine naturel (INPN), Site web : https://inpn.mnhn.fr, consulté le 18 décembre 2021

- Arnaud Maurières, Le jardinier de Provence et des régions méditerranéennes, Edisud, (ISBN 2-85744-774-4 et 978-2-85744-774-0, OCLC 34633480, lire en ligne)

- Jane, ... Taylor et Danièle Moreau, Plantes tolérant la sécheresse, La Maison rustique, (ISBN 2-7066-0825-0 et 978-2-7066-0825-4, OCLC 464973048, lire en ligne)

- Gerbeaud, « Laurier rose : introduction », sur www.gerbeaud.com (consulté le )

- Gerd Krussmann et Michel,__-198_? Picard, La pepiniere : multiplication des arbres, arbustes, coniferes et arbres fruitiers, Flammarion, (ISBN 2-7066-0112-4 et 978-2-7066-0112-5, OCLC 757236170, lire en ligne)

- Debelmas, Anne-Marie., Guide des plantes dangereuses, Maloine, (ISBN 2-224-00414-1 et 978-2-224-00414-9, OCLC 3791926, lire en ligne)

- Walter H. Lewis, Medical botany : plants affecting man's health, Wiley, (ISBN 0-471-53320-3, 978-0-471-53320-7 et 0-471-86134-0, OCLC 2463636, lire en ligne)

- « Informations sur la pharmacologie et la toxicité du laurier-rose ».

- « ».

- « Informations sur l'intoxication: laurier-rose », Système canadien d'information sur la biodiversité.

- « http://www2.vet-lyon.fr/ens/toxico/laurier%20rose.html Laurier-rose] », École nationale vétérinaire de Lyon.

- Lieutaghi, Pierre, 1939- ..., Jardin des savoirs, jardin d'histoire : suivi d'un Glossaire des plantes médiévales, Les Alpes de lumière, (ISBN 2-906162-18-3 et 978-2-906162-18-1, OCLC 463771408, lire en ligne)

- Professeur Charles Sauvage, cours de Botanique de la Faculté des Sciences de Rabat (1965).

- jardins Volpette, « Ces plantes toxiques qui nous entourent », sur Jardins Volpette (consulté le )

Bibliographie

- Suzanne Amigues (trad. du grec ancien), Recherches sur les plantes : À l’origine de la botanique, Paris, Belin, , 432 p. (ISBN 978-2-7011-4996-7).

- Josette Fabre, Léon Vesper, Josy Aurenson, Jean-Marie Coste et Claude Lafille (préf. Pierre Delaveau), Plantes et Toxicité, Montpellier, Société Horti. et Hist. Nat. Hérault, , 180 p., 10 × 19,5 cm (ISBN 978-2-9541468-0-5)

Liens externes

- Ressources relatives au vivant :

- Alabama Plant Atlas

- Base de données des plantes d'Afrique

- Global Biodiversity Information Facility

- Invasive Plant Atlas of the United States

- TAXREF (INPN)

- Tela Botanica

- (en) ARKive

- (en) Atlas of Florida Plants

- (en) Australasian Pollen and Spore Atlas

- (en) Australian Plant Name Index

- (cs + en) BioLib

- (en) Calflora

- (zh-Hant + en) Catalogue of Life in Taiwan

- (sv) Dyntaxa

- (en) Ecocrop

- (en) EPPO Global Database

- (en) European Nature Information System

- (ca) Flora Catalana

- (en) Flora of China

- (he + en) Flora of Israel Online

- (en) FloraBase

- (en) Germplasm Resources Information Network

- (mul + en) iNaturalist

- (en) Interim Register of Marine and Nonmarine Genera

- (en) International Plant Names Index

- (en) Invasive Species Compendium

- (en) Jardin botanique du Missouri

- (nl) NDFF Verspreidingsatlas

- (nl) Nederlands Soortenregister

- (en + en) New Zealand Organisms Register

- (en) PalDat

- (en) The Plant List

- (en) PLANTS Database

- (en) Plants For A Future

- (en) Plants of the World Online

- (en) Red List of South African Plants

- (en) Système d'information taxonomique intégré

- (en) Tropicos

- (en) Union internationale pour la conservation de la nature

- (en) VicFlora

- (en + he + ru) Wildflowers of Israel

- (en) World Checklist of Selected Plant Families

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

Pour l'espèce

- (en) Référence Flora of China : Nerium oleander

- (en) Référence Flora of Pakistan : Nerium oleander

- (en) Référence Kew Garden World Checklist : Nerium oleander

- (en) Référence Catalogue of Life : Nerium oleander L. (consulté le )

- (en) Référence UICN : espèce Nerium oleander L., 1753 (consulté le )

- (fr) Référence Tela Botanica (France métro) : Nerium oleander L., 1753

- (en) Référence BioLib : Nerium oleander L.

- (fr) Référence Tela Botanica (Antilles) : Nerium oleander L.

- (fr+en) Référence ITIS : Nerium oleander L.

- (en) Référence NCBI : Nerium oleander (taxons inclus)

- (en) Référence GRIN : espèce Nerium oleander L.

Pour le genre

- (en) Référence Flora of China : Nerium

- (en) Référence Flora of Pakistan : Nerium

- (en) Référence Kew Garden World Checklist : Nerium L. (1753)

- (en) Référence Catalogue of Life : Nerium L. (consulté le )

- (fr) Référence Tela Botanica (France métro) : Nerium

- (en) Référence BioLib : Nerium L.

- (en) Référence Paleobiology Database : Nerium Linnaeus

- (fr+en) Référence ITIS : Nerium L.

- (en) Référence NCBI : Nerium (taxons inclus)

- (en) Référence GRIN : genre Nerium L. (+liste d'espèces contenant des synonymes)