Empire Plantagenêt

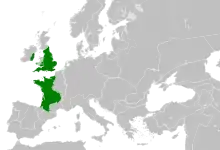

L'Empire Plantagenêt ou Empire angevin est l'ensemble d'États s'étendant des confins anglo-écossais aux Pyrénées et de l'Irlande au Limousin et réunis au milieu du XIIe siècle par Henri II Plantagenêt même si la notion d'« Empire » fait débat entre historiens. Il n'a en effet aucune existence juridique, puisqu'il est fait d'une juxtaposition de terres de pleine souveraineté (Royaume d'Angleterre) et de fiefs tenus de princes étrangers, compris dans le Royaume de France.

Empire angevin

1154 – 1214 de facto

|

|

| Statut | Union personnelle féodale |

|---|---|

| Capitale | Le Mans |

| Langue(s) |

Ancien français (Grand Anjou et officiel de facto); Normand (Normandie) Anglo-normand, moyen anglais (Angleterre) Poitevin, ancien occitan, basque (Aquitaine) Gallois (Pays de Galles) Breton (Bretagne) Moyen irlandais (Irlande, Écosse) Latin (administration gouvernementale et ecclésiastique) |

| Religion | Catholique romaine |

| Monnaie |

Denier esterlin Denier angevin Denier poitevin |

| Henri II couronné roi d'Angleterre | |

| Bataille de Bouvines | |

| Traité de Chinon |

| 1154–1189 | Henri II d'Angleterre |

|---|---|

| 1189–1199 | Richard Ier d'Angleterre |

| 1199–1214 | Jean d'Angleterre |

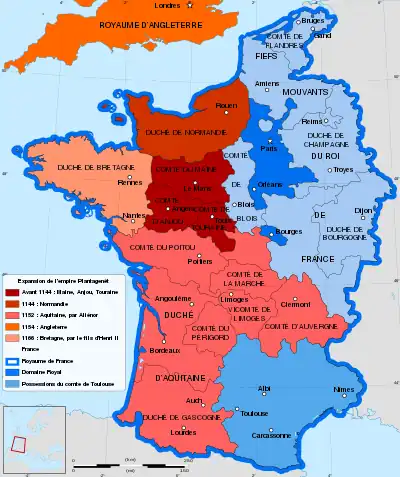

La formation de l'Empire Plantagenêt plonge ses origines au XIe siècle avec l'émergence du comté d'Anjou, qui avec le comte Foulques Nerra jusqu'à Foulques V, réussit à asseoir sa domination sur les provinces environnantes du Maine et de la Touraine. Geoffroy Plantagenêt, fils de Foulques V, y ajoute la Normandie. Son propre fils, Henri II Plantagenêt, par son mariage avec Aliénor d'Aquitaine, étend son influence sur l'Aquitaine. À terme, il parvient à conquérir l'Angleterre et y est sacré roi en 1154.

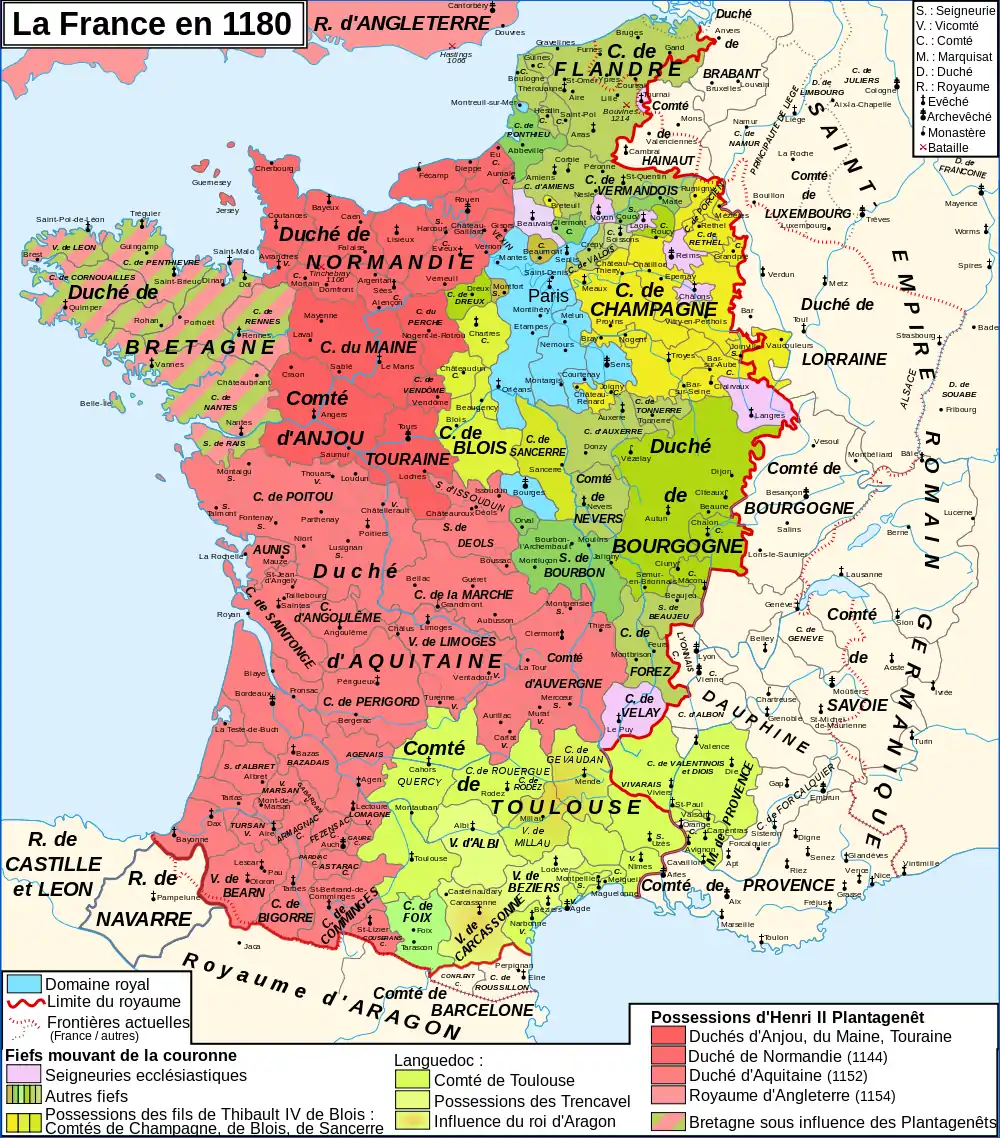

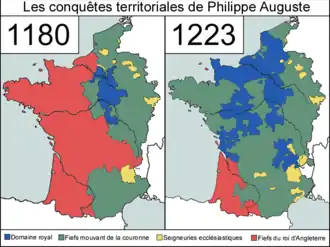

L'influence et la puissance des Plantagenêts inquiète la dynastie capétienne française qui ouvre une période de conflits s'étalant sur une centaine d'années. Avec l'avènement de Jean sans Terre à la suite de la mort de Richard Cœur de Lion en 1199, tous deux fils et successeurs d'Henri II, Philippe Auguste se lance à la conquête de la partie continentale des territoires Plantagenêt en 1204 (dont seul subsiste le duché d'Aquitaine), mettant un terme à leur domination dans l'ouest de la France.

Origine du terme « Empire »

Le terme d'« Empire » pour évoquer les territoires sous contrôle d'Henri II et de ses descendants est utilisé au moins une fois dès le XIIe siècle, dans Dialogus de Scaccario de Richard fitz Nigel, paru vers 1179[Note 1].

Cependant, l'absence d'unité politique, administrative et financière, ainsi que l'existence éphémère de l'Empire (entre 1154 et 1204, date de la conquête de la Normandie) ont fait naître des réticences chez les historiens quant à l'utilisation de cette expression[1]. L’« Empire Plantagenêt » est en réalité un assemblage de plusieurs États : un royaume (l'Angleterre), deux duchés (l'Aquitaine et la Normandie) et plusieurs comtés. Son unité vient du fait qu'un même personnage se trouve à leur tête, en l'occurrence Henri II. À l'évidence, l'« Empire Plantagenêt » est un ensemble assez bancal puisqu'il est composé d'une partie souveraine (l'Angleterre) et d'une partie continentale comprise dans le royaume de France. Si, à Londres, Henri II Plantagenêt, est l'égal du roi de France, à Angers, Bordeaux ou Rouen, il en est le vassal.

En 1984, Robert-Henri Bautier parle d'« espace Plantagenêt », en substitution d'« Empire ». Même s'il emploie l'expression, l'historien médiéviste Jean Favier trouve plus exact de parler de « complexe féodal » que d'empire. Nathalie Fryde parle elle-même d'anachronisme[2]. D'autres expressions sont employés, tel que « État » ou « fédération »[3]. Cependant, en France, le terme d'« Empire Plantagenêt » reste le plus couramment utilisé dans les publications. En Angleterre, on parle d'« Empire angevin » (Angevin Empire), terme utilisé pour la première fois par Kate Norgate dans sa publication de 1887, England under the Angevin Kings[4] et faisant référence à l'origine de la dynastie Plantagenêt. Outre-Manche, certains vont même jusqu'à utiliser le terme de Commonwealth[5].

Géographie

Dans son étendue maximale, l'Empire Plantagenêt fut constitué du Royaume d'Angleterre, de la Seigneurie d'Irlande, du duché de Normandie ainsi que du duché d'Aquitaine (le duché d'Aquitaine, élargi du comté de Poitiers, du duché de Gascogne, du comté de Périgord, du comté de la Marche, du comté d'Auvergne et de la vicomté de Limoges), et du comté d'Anjou (élargi du comté du Maine et du comté de Tours). Les Plantagenêts exerçaient également une influence dans le duché de Bretagne, dans les principautés indépendantes galloises, dans le Royaume d'Écosse et le comté de Toulouse, bien que ces territoires ne fissent pas partie de l'empire.

Les frontières étaient parfois bien connues, comme celle séparant la Normandie du domaine royal. D'autres, en revanche, étaient plus floues, spécialement à la frontière Est de l'Aquitaine, avec une divergence entre les frontières clamées par Henri II Plantagenêt et l'influence réelle de son pouvoir.

Organisation du territoire

Une des caractéristiques les plus importantes de l'empire Plantagenêt est sa nature polycratique, un terme utilisé par Jean de Salisbury dans son pamphlet politique Policraticus.

Administration

L'Angleterre était une des régions les mieux administrées. Le Royaume était divisé en shires, avec un shérif pour faire respecter le common law. Un Justiciar, administrateur général, était désigné par le roi quand celui-ci se trouvait hors du Royaume. L'absence prolongée des rois d'Angleterre, plus souvent en France, favorisa curieusement l'administration anglaise[6]. Sous le règne de Guillaume le Conquérant, les nobles anglo-saxons furent évincés au profit des nobles normands, qui ne purent posséder de grandes portions de terres de façon contiguë, ce qui ne leur permettait pas de s'élever contre le Roi, tout en défendant leurs terres en même temps. Ce faisant, bien que les Earls possédassent un statut similaire à celui des comtes continentaux, aucun d'eux n'était assez puissant pour défier le roi.

L'Irlande était dirigée par le seigneur d'Irlande, titre créé par Henri II en même temps que la seigneurie d'Irlande lors de sa conquête de l'île en 1171. Il eut du mal à imposer son autorité. Dublin et Leinster étaient les deux places fortes principales des Plantagenêts, tandis que le comté de Cork, de Limerick and d'Ulster étaient aux mains des nobles anglo-normands[7]. L'Écosse était un royaume indépendant, mais après la désastreuse campagne militaire de Guillaume Ier contre Henri II, des garnisons anglaises furent établies dans les châteaux d'Édimbourg, de Roxburgh, de Jedburgh et de Berwick en Écosse du sud, comme défini dans le Traité de Falaise[8]. Le Pays de Galles fut en bons termes avec les Plantagenêts, auxquels le royaume paya un hommage et les reconnut comme seigneurs[9]. Cependant, le Pays de Galles continua à se diriger par lui-même, fournissant aux Plantagenêts coutiliers et archers, utilisés bien plus tard avec grand succès, principalement contre les troupes françaises durant la Guerre de Cent-ans.

La Normandie était probablement une des régions les mieux administrées de l'empire Plantagenêt. Les prévôts et vicomtes avaient perdu leur influence à l'avantage des baillis qui possédaient le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Ils ont été mis en place au XIIe siècle en Normandie, et organisaient le duché sur le modèle des sheriffs anglais. L'autorité ducale y était forte.

Dans le Grand Anjou[Note 2] - [10], deux charges se partageaient l'administration : les prévôts et les sénéchaux. Ces derniers étaient basés à Tours, Chinon, Baugé, Beaufort, Brissac, Angers, Saumur, Loudun, Loches, Langeais et Montbazon. Les autres seigneuries étaient administrées par d'autres familles que les Plantagenêts. Le Maine fut, dans un premier temps, largement dépourvu d'administration centrale. Les Plantagenêts y installèrent de nouveaux administrateurs, comme le sénéchal du Mans. Cependant, ces réformes vinrent trop tard, et les Capétiens furent les seuls à en bénéficier, après avoir annexé le Grand Anjou[11].

Le duché de Gascogne était un territoire pauvrement administré, où les administrateurs résidaient seulement à Entre-deux-mers, Bayonne, Dax, ainsi que le long des chemins de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle et de la Garonne jusqu'à Agen. Le reste du territoire était dépourvu d'administrateurs, et représentait une vaste part du duché en comparaison des autres provinces. Il était difficile pour les Plantagenêts, comme il le fut pour les comtes du Poitou, d'asseoir leur autorité sur le duché[12]. Cette partie de la Gascogne était relativement peu attractive à cause du paysage (zones humides et désertiques, marécages) et de la difficulté d'y installer un pouvoir fort[13]. Dans l'ouest du Poitou et de l'Aquitaine, on pouvait trouver de nombreux châteaux dans lesquels résidaient les représentants officiels, alors que dans l'est de ces provinces, ils étaient totalement absents. Les seigneurs locaux dirigeaient ces régions comme s'ils se trouvaient souverains, et possédaient des pouvoirs forts, tel que celui de frapper monnaie. Richard Cœur de Lion y trouva d'ailleurs la mort en combattant un seigneur local dans le Limousin. Certains seigneurs locaux pouvaient être de puissants rivaux, tel que la maison de Lusignan, dans le Poitou. Le comte de Toulouse était lié par un lien de vassalité, qu'il honorait rarement. Seul le Quercy était directement administré par les Plantagenêts, et resta une terre contestée.

Enfin, la Bretagne, une région où les nobles sont traditionnellement fortement indépendants, était sous contrôle des Plantagenêts (régent puis ducs) de 1166 à 1203. Nantes était indiscutablement sous domination angevine alors que les Plantagenêts s'immisçaient souvent dans les affaires bretonnes, installant des évêques et imposant leur autorité dans la région[14].

Revenu

L'économie de l'empire Plantagenêt se trouve être complexe du fait de la diversité des territoires qui le compose. Des régions comme l'Angleterre, avec un pouvoir centralisé, génèrent plus de revenus que des régions comme le Limousin, mal contrôlé, où les seigneurs locaux frappaient leur propre monnaie. Seules l'Angleterre et la Normandie avaient des revenus consistants. Il est communément admis que l'argent levé en Angleterre a été largement utilisé pour résoudre les problèmes des territoires continentaux[6].

Les revenus de l'Angleterre ont pu varier d'année en année. Au couronnement d'Henri II, les revenus anglais arrivaient tout juste à 10 500 £ par an, la moitié du revenu anglais sous Henri Ier d'Angleterre[15] - [16]. Ceci était dû en grande partie à la guerre civile anglaise et au règne d'Étienne d'Angleterre. Avec le temps, Henri II établit son autorité, et les revenus augmentent jusqu'à atteindre 22 000 £ par an. Lors de la préparation de la troisième croisade, les revenus augmentent jusqu'à 31 050 £ par an, mais retombèrent à 11 000 £ pendant l'absence de Richard Cœur de Lion. Enfin, sous Jean sans Terre, le revenu reste stable à 22 000 £ par an. Afin de financer la reconquête de la France, il enregistre un revenu de 83 291 £, sans tenir compte de toutes les sources financières, comme la taxation des juifs, qui aurait pu l'augmenter jusqu'à 145 000 £ pour l'année 1211.

En Irlande, le revenu était bas, tout juste 2 000 £ en 1212. Cependant, les données sont manquantes pour une bonne partie de la période.

La Normandie fut sujette à des fluctuations financières en raison de la politique du duché. En 1180, les revenus normands atteignent seulement 6 750 £, puis augmentent jusqu'à 25 000 £ en 1198, plus que l'Angleterre[17]. Le fait est d'autant plus impressionnant que la population normande était considérablement plus réduite que la population anglaise, environ 1,5 million contre 3,5 millions d'anglais[18] - [19].

Pour l'Aquitaine, l'Anjou, la Guyenne, les données sont manquantes. Ces régions sont loin d'être pauvres pour l'époque : on y trouve de grands vignobles, des villes importantes et des mines de fer.

Les rois de France enregistraient un revenu plus faible, bien que le domaine royal fût plus centralisé sous Louis VII de France et Philippe II de France, en comparaison de la situation sous Hugues Capet ou Robert de France[20].

Histoire

L'héritage de Geoffroy Plantagenêt

D'abord centré sur le seul pagus d'Angers, le comté d'Anjou n'a fait que gagner en importance sous le règne de ses dirigeants successifs. Foulque Nerra et Geoffroy Martel notamment ont réussi à assoir leur domination sur l'Anjou et les provinces environnantes, la Touraine notamment, rivalisant de puissance avec l'Aquitaine[21]. Après une succession difficile entre ses fils et le règne de Foulque le Réchin, qui amoindrit la puissance angevine, Foulques V parvient à rehausser la grandeur du comté en supprimant les ambitions des seigneurs locaux rebelles[22]. Mais c'est par mariage qu'il va assurer la pérennité de la puissance angevine. Il épouse en 1110 Erembourg du Maine, fille du dernier comte du Maine, rattachant définitivement le comté du Maine à l'Anjou[23]. En 1120, le naufrage de la Blanche-Nef fait disparaître l'héritier de la couronne d'Angleterre, Guillaume Adelin. Profitant de l'opportunité, Foulques V propose au roi d'Angleterre le mariage entre son fils Geoffroy, et Mathilde, fille aînée et seule héritière de la couronne d'Angleterre. Pour le roi d'Angleterre, également duc de Normandie, cette union permet de ramener la paix sur sa frontière normande avec les Plantagenêts[24]. Le mariage est célébré au Mans le 17 juin 1128.

La même année, Foulques V se voit proposer le mariage avec Mélisende, héritière du roi de Jérusalem. Foulques prend la direction de Jérusalem dès 1129, où il deviendra roi de Jérusalem le 14 septembre 1131[25] - [26]. Il laisse les rênes du pouvoir à son fils. Geoffroy devient comte d'Anjou au départ de son père. Il a 16 ans[27].

Quand le roi Henri Ier d'Angleterre meurt en 1135, laissant son trône sans héritier mâle, le cousin de Mathilde, Étienne de Blois, s'empare du trône d'Angleterre et du même coup du duché de Normandie avec l'aide des barons normands[28]. Pendant que son épouse tourne son attention vers l'Angleterre et y fixe l'armée d’Étienne, Geoffroy concentre la sienne sur la conquête de la Normandie. Après une vaine tentative en 1135, il entame à partir de 1136 une conquête systématique. Il fait hommage au roi Louis VI pour le duché, hommage qu'il renouvelle auprès du nouveau roi Louis VII en 1141[29]. Il est maître de Caen, Bayeux, Lisieux, Falaise en 1141. Avranches tombe en 1143 et Arques en 1146[30]. Pour assurer son titre du duc de Normandie, il cède le Vexin normand et Gisors au roi de France. Louis VI accepte l'hommage, reconnaissant du même coup le titre de duc de Normandie à Geoffroy[30].

Le règne d'Henri II

Henri bénéficie de l'héritage de son père, Geoffroi Plantagenêt : le Grand Anjou et la Normandie dont il était respectivement le comte et le duc. C'est le noyau initial de sa puissance.

En 1152 le roi de France Louis VII répudie Aliénor, duchesse d'Aquitaine et comtesse de Poitou. Henri II s'empresse de demander la main de la jeune femme. Il l'obtient aussitôt et contrôle ainsi le sud-ouest du royaume de France. Car à cette époque, la grande Aquitaine comprend aussi la Gascogne, le Poitou, le Limousin, la Saintonge, l'Aunis et le comté d'Angoulême.

Le grand-père d'Henri II (branche maternelle), Henri Ier Beauclerc, était duc de Normandie et roi d'Angleterre. À sa mort en 1135, Étienne de Blois, neveu du défunt, s'est emparé de la couronne anglaise. Henri II veut reconstituer l'union anglo-normande à son profit. Il débarque en Angleterre mais ne réussit pas à déposer son adversaire. C'est alors que le hasard change la donne : le fils d'Étienne de Blois, héritier du trône d'Angleterre, meurt. En 1153, Étienne, n'ayant pas d'autre fils, signe le traité de Wallingford, et accepte que son neveu à son tour, Henri II Plantagenêt lui succède après sa mort, qui intervient l'année suivante.

Au total, en 1154, Henri II domine un vaste ensemble d'États : du nord au sud, le royaume d'Angleterre, le duché de Normandie, le comté d'Anjou, le comté de Poitou et le duché d'Aquitaine.

Cette extraordinaire puissance permet à Henri II d'avancer ses pions. En 1166, il force le duc Conan IV de Bretagne à abdiquer au profit de sa fille Constance de Bretagne qu'il promet en mariage à son fils Geoffroy. En 1169, Henri II célèbre les fiançailles officielles de son fils qui, âgé de onze ans seulement, laisse son père gouverner le duché de Bretagne à sa place. Enfin, en 1171, Henri II fait reconnaître sa domination sur l'Irlande.

L'opposition de Becket

Henri II chercha à se débarrasser des privilèges du clergé anglais qu’il voyait comme autant d'entraves à son autorité. Thomas Becket lui parut comme l’instrument adapté pour accomplir ses desseins ; le jeune homme se montra dévoué aux intérêts de son maître et un agréable grand ami tout en maintenant avec diplomatie une certaine fermeté, de sorte que personne, sauf peut être Jean de Salisbury, n’aurait pu douter qu’il ne fût pas totalement dévoué à la cause royale. Henri II en fait même le précepteur de son fils Henri le Jeune qu'il lui envoie pour faire son éducation.

À la mort de l’archevêque Thibaut du Bec, le suit l’élection de mai 1162 qui voit Thomas Becket consacré le . Becket décide alors de libérer l’Église d’Angleterre des limitations mêmes qu’il avait contribué à faire appliquer. Son but était double : l’exemption complète de l’Église de toute juridiction civile, avec un contrôle exclusif de sa propre juridiction par le clergé, liberté d’appel, etc. et l’acquisition et la sécurité de la propriété comme un fonds indépendant.

Le roi comprit rapidement le résultat inévitable de l’attitude de Becket et convoqua le clergé à Westminster le , demandant l’abrogation de toute demande d'exemption des juridictions civiles et que soit reconnue l’égalité de tous les sujets devant la loi. Le haut clergé tendait à consentir à la demande du roi, ce que pourtant refusa l’archevêque. Henri n’était pas prêt pour une lutte ouverte et proposa un accord plus vague relevant de la coutume de ses ancêtres. Becket accepta ce compromis en maintenant cependant des réserves sur la sauvegarde des droits de l’Église. Rien ne fut résolu et la question restait ouverte.

Henri convoqua une autre assemblée à Clarendon le où il présenta ses demandes en seize points. Ce qu’il demandait impliquait un relatif recul par rapport aux concessions faites aux églises par Henri Ier lors du concordat de Londres en 1107 puis par le roi Étienne d'Angleterre en 1136 mais se situait dans la droite ligne d'une monarchie qui, depuis l’époque de Guillaume le Conquérant, entendait gouverner sans partage toutes les affaires du royaume. Les Constitutions de Clarendon représentaient cependant une codification écrite, plus contraignante que la coutume qui prévalait jusque-là, et surtout entendaient placer tous les sujets du roi, y compris les clercs, de plus en plus nombreux, sur un pied d’égalité judiciaire (ce qui signifiait aussi percevoir les amendes afférentes aux condamnations), tous ne relevant que des tribunaux royaux. Le roi s’employa à obtenir l’accord du clergé et apparemment l’obtint, sauf celui du primat.

Becket chercha encore à parvenir à ses fins par la discussion, puis il refusa définitivement de signer. Cela signifiait la guerre entre les deux pouvoirs en place. Henri essaya de se débarrasser de Becket par voie judiciaire et le convoqua devant un grand conseil à Northampton le pour répondre de l'accusation de contestation de l'autorité royale et malfaisance dans son emploi de chancelier.

Becket fait alors appel au pape et sentant que sa vie est menacée, part en exil volontaire sur le continent. A Sens, où était réfugié le pape Alexandre III. Celui-ci lui accorda alors son soutien. Mais Henri II poursuivit l'archevêque fugitif avec une série de décrets applicables à tous ses amis et partisans aussi bien qu'à Becket lui-même ; mais Louis VII de France le reçut avec respect et lui offrit sa protection, d'autant qu'il s'agissait là d'un moyen d'affaiblir son royal vassal Plantagenêt.

Becket, en pleine possession de ses prérogatives, désirait voir sa position soutenue par les armes de l'excommunication et de l'interdit. Mais le pape Alexandre III, bien que sympathisant des idées de Becket, préférait temporiser car sa propre lutte avec Frédéric Ier d'Allemagne requérait au moins la neutralité du roi d'Angleterre. Les divergences se creusèrent entre le pape et l'archevêque, et les relations devinrent même plus amères quand les légats furent envoyés en 1167 avec autorité d'arbitre. Négligeant cette limitation de sa propre juridiction et persistant sur ses principes, Thomas palabra avec les légats, conditionnant toujours son obéissance au roi aux droits de son ordre.

Sa fermeté sembla être récompensée quand, enfin en 1170, le pape fut sur le point d'appliquer ses menaces d'excommunication du roi Henri qui, inquiet de cette éventualité, mit ses espoirs dans un accord qui permettrait à Becket de retourner en Angleterre et de continuer son ministère. Finalement, le , la paix qui fut conclue à Fréteval entre les deux partis permit à l'archevêque anglais de rentrer en Angleterre.

Becket débarqua à Sandwich le et deux jours plus tard il entrait à Cantorbéry. Mais les deux parties restèrent cependant inconciliables, et Henri, incité par ses partisans, refusa de rendre les propriétés ecclésiastiques qu'il avait saisies. Thomas avait déjà préparé la sanction contre ceux qui avaient privé l'Église de ses biens et contre les évêques qui avaient inspiré la saisie.

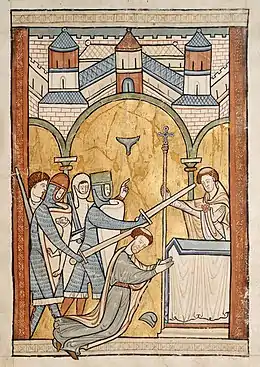

La tension était désormais trop grande pour trouver une issue autre que la catastrophe qui ne fut pas longue à venir. Une phrase du roi exaspéré : « n'y aura-t-il personne pour me débarrasser de ce prêtre turbulent ? » (bien qu'il puisse s'agir d'une phrase apocryphe, la phrase exacte étant incertaine) fut interprétée comme ordre par quatre chevaliers anglo-normands : Reginald Fitzurse, Hugues de Morville, Guillaume de Tracy et Richard le Breton. Ces quatre chevaliers projetèrent donc immédiatement le meurtre de l'archevêque et le perpétrèrent près de l'autel de la cathédrale de Canterbury le .

Henri II se résolut alors à faire pénitence publique à Avranches en 1172 et à revenir sur les décisions entérinées dans les Constitutions de Clarendon. Becket fut ensuite révéré par les fidèles dans toute l'Europe comme martyr et canonisé par Alexandre en 1173. Le 12 janvier de l'année suivante, Henri II dut faire pénitence publiquement sur la tombe de son adversaire.

La révolte de 1173

Richard Cœur de Lion

L'héritier et le croisé

- 6 juillet 1189 : mort d'Henri II Plantagenêt. Richard succède à son père.

- 1190 : troisième croisade

La défense de l'empire

Alors que l'absence de Richard se prolonge, Philippe Auguste prépare sa mainmise sur les possessions des Plantagenêt. Il profite de la succession de Philippe d'Alsace en 1191 pour contrôler l'Artois, le Valois et le Vermandois, permettant de couper les routes entre la Normandie et les Flandres. Apprenant la nouvelle de la captivité de son adversaire, il la communique à Jean sans Terre, qui tente alors de mettre la main sur l'Empire de son frère[31]. En 1193, il arrive à Paris et prête hommage au roi de France en lui promettant de lui rendre le Vexin normand. De retour en Angleterre, il se proclame roi, annonçant même la mort de Richard, vite démentie. Les adversaires de Richard commencent à s'en prendre aux terres de ce dernier : le comte de Flandre commence à réunir une flotte en vue d'une invasion de l'Angleterre, Aymar d'Angoulême attaque le Poitou mais se fait prendre[32]. Philippe Auguste entame l'occupation du Vexin normand, prend Gisors, entre en Normandie avec Baudouin VIII de Flandre en prenant Pacy et Ivry, mais échoue devant Rouen défendu par Robert de Leicester. Aliénor et Hubert Walter empêchent Jean de mettre la main sur le pouvoir royal. Ce dernier se rend à Paris en janvier 1194, et décide de céder au roi la Haute-Normandie ainsi qu'Évreux, Verneuil et Le Vaudreuil, la Touraine, la seigneurie de Vendôme pour le compte de Louis de Blois, et la renonciation à toute suzeraineté sur le comté d'Angoulême pour le compte d'Aymar d'Angoulême. Apprenant la libération de Richard, Philippe Auguste se lance directement à la conquête des places normandes cédées par Jean[33].

- 1196 : construction de Château-Gaillard

- 1199 : mort de Richard. Jean sans Terre succède à son frère.

Déclin et fin

En 1202, Philippe Auguste prononce la commise (saisie) des fiefs continentaux du roi d'Angleterre Jean sans Terre car celui-ci ne s'est pas présenté à sa cour pour un jugement concernant son mariage illégal avec Isabelle d’Angoulême, pourtant fiancée à Hugues X de Lusignan[34]. En 1204-1205, le roi de France s'empare de la Normandie, du Maine, de l'Anjou, de la Touraine et du Poitou. Jean sans Terre conserve encore le duché d'Aquitaine mais le coup est toutefois sévère car le roi d'Angleterre a perdu le fleuron de son empire, la Normandie, et son berceau l'Anjou.

L'année 1204 voit la fin de l'apogée de l’« empire Plantagenêt », bien que la Guerre de Cent Ans permet au roi d'Angleterre d'enrayer provisoirement le déclin. En 1356, le roi de France Jean le Bon est défait à Poitiers et fait prisonnier par les Anglais. En contrepartie de sa libération et de la paix, les traités de Brétigny et de Calais sont signés en 1360. Le roi de France abandonne au roi d'Angleterre Édouard III une Aquitaine élargie puisqu'elle comprend le Poitou, le Limousin, le Périgord, le Quercy, le Rouergue et la Bigorre. À laquelle s'ajoutent dans le nord du royaume Calais et le Ponthieu. L'Aquitaine est cédée en toute souveraineté c'est-à-dire sans hommage de la part du roi d'Angleterre. Les concessions sont importantes même si elles restent en deçà des territoires dominés 200 ans auparavant par Henri II.

La fin de l’« empire Plantagenêt » est souvent datée de 1399, puisqu'en cette année, Richard II, le dernier roi de la dynastie Plantagenêt, est renversé. Un prince de la famille Lancastre, Henri, le remplace sur le trône. L'historien Martin Aurell place cependant cette fin en 1224 dans son livre L’Empire des Plantagenêt, date à laquelle la veuve de Jean sans Terre, Isabelle d'Angoulême, et son nouvel époux, Hugues de Lusignan, se soumettent au roi de France. L'Angoumois et La Marche tombent alors dans l'escarcelle capétienne, tout comme le Poitou, séparant en deux le territoire Plantagenêt du continent.

Notes et références

Notes

- Per longa terrarum spatia triumphali victoria suum dilataverit imperium. Traduction française : « Par ses victoires, le roi élargit son empire au loin ».

- Le Grand Anjou est un terme utilisé pour désigner le comté d'Anjou, agrandi du comté de Touraine et du comté du Maine

Références

- Martin Aurell, L’Empire des Plantagenêts (1154-1224), Paris, Perrin, 2003, p.10

- Nathalie Fryde, Why Magna Carta? Angevin England Revisited, p.113

- Jean Favier, Les Plantagenêts : origines et destin d'un empire : XIe-XIVe siècles, Éditions Fayard, Paris, 2004.

- Norgate, Kate, England Under the Angevin Kings

- Aurell, op. cit., p.11

- David Carpenter, The Struggle for Mastery, page 91.

- Seán Duffy, Medieval Ireland, p.p. 58-58.

- Carpenter,op. cit. p.226.

- David Carpenter, op. cit., p.215.

- Elizabeth M. Hallam & Judith Everard Capetian France 937 - 1328, Editions Longman, page 66.

- Hallam & Everard, op. cit., p.67.

- Hallam & Everard, op. cit., p.76.

- John Gillingham, The Angevin Empire, page 30.

- Gillingham, op. cit. p.24.

- Gillingham, op. cit. p.58

- David Carpenter, op. cit., p.191

- Crises, Revolutions and Self-sustained Growth: Essays in European Fiscal History 1130 - 1830, Section: The Norman fiscal revolution, 1193-98, V. Moss, éditions Stamford.

- "King John, new interpretations", Section: "The English economy in the early thirteenth century", J.L. Bolton, éditions S.D. Church.

- Gillingham, op. cit. p.60

- Hallam & Everard, op. cit., p.227

- Favier, op. cit. p.90

- Grousset, p.13

- Favier 2004, p. 94

- Favier 2004, p. 95

- Grousset 1934, p. 707-8.

- Grousset 1935, p. 14

- Favier 2004, p. 96

- Favier 2004, p. 198

- Favier 2004, p. 202

- Favier 2004, p. 203

- Favier 2004, p. 606

- Favier 2004, p. 608

- Favier 2004, p. 609-610

- Jean Favier, Les Plantagenêts : Origines et destin d'un empire (XIe-XIVe siècles), Paris, Fayard, coll. « Biographies Historiques », , 962 p. (ISBN 2-213-62136-5, BNF 39245762, lire en ligne)

Voir aussi

En français

- Martin Aurell, L'Empire des Plantagenêt, 1154-1224, Paris, Perrin, coll. « Pour l'histoire » (no 359), , 406 p. (ISBN 2-262-01985-1, présentation en ligne), [présentation en ligne], [présentation en ligne]. Réédition : Martin Aurell, L'Empire des Plantagenêt, 1154-1224, Paris, Perrin, coll. « Tempus » (no 81), , 406 p., poche (ISBN 2-262-02282-8, présentation en ligne).

- Martin Aurell (dir.) et Noël-Yves Tonnerre (dir.), Plantagenêts et Capétiens : confrontations et héritages, Turnhout, Brepols, coll. « Histoires de famille. La parenté au Moyen Âge » (no 4), , 524 p. (ISBN 978-2-503-52290-6, présentation en ligne).

- Robert-Henri Bautier, Études sur la France capétienne : de Louis VI aux fils de Philippe le Bel, Ashborne, Variorum, coll. « Collected Studies Series » (no 359), , X-322 p. (ISBN 0-86078-306-5, présentation en ligne), « Le traité d'Azay et la mort de Henri II Plantagenêt : un tournant dans la première guerre de Cent ans entre Capétiens et Plantagenêts (juillet 1189) », p. 11-35.

- Amaury Chauou, L'idéologie Plantagenêt : Royauté arthurienne et monarchie politique dans l'espace Plantagenêt (XIIe-XIIIe siècles), Rennes, Presses universitaires de Rennes, , 324 p. (ISBN 2-86847-583-3).

- Amaury Chauou, Les Plantagenêts et leur cour, Paris, Presses universitaires de France, , 420 p. (ISBN 978-2-13-074976-9 et 2-13-074976-3).

- Jean Favier, Les Plantagenêts : origine et destin d'un empire, Paris, Fayard, , 960 p. (ISBN 2-213-62136-5).

- Les Fortifications dans les domaines Plantagenêt, XIIe-XIVe siècles : actes du colloque international tenu à Poitiers, les 11-13 novembre 1994 Université de Poitiers, Centre d'études supérieures de civilisation médiévale, 2000.

- René Grousset, Histoire des croisades et du royaume franc de Jérusalem : I. 1095-1130 – L’anarchie musulmane, Paris, Perrin, (ISBN 2-262-02548-7).

- René Grousset, Histoire des croisades et du royaume franc de Jérusalem : II. 1131-1187 – L’équilibre, Paris, Perrin, (ISBN 2-262-02568-1).

- Fanny Madeline, « L'empire des Plantagenêts : espace féodal et construction territoriale », Hypothèses : Travaux de l'École doctorale d'histoire, Paris, Éditions de la Sorbonne, no 11, , p. 239-252 (lire en ligne).

- Fanny Madeline, Les Plantagenêts et leur empire : Construire un territoire politique, Rennes, Presses universitaires de Rennes, , 368 p. (ISBN 978-2-7535-3494-0).

En anglais

- John Gillingham, The Angevin Empire,editions Arnold, 2000 (seconde édition).

- Elizabeth Hallam, The Plantagenet Chronicles, Tiger Books International, Twickenham, London, 1995.