Loches

Loches est une commune française située dans le département de l'Indre-et-Loire, en région Centre-Val de Loire.

| Loches | |||||

Façade des logis royaux du château de Loches. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Centre-Val de Loire | ||||

| Département | Indre-et-Loire (sous-préfecture) |

||||

| Arrondissement | Loches (chef-lieu) |

||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Loches Sud Touraine (siège) |

||||

| Maire Mandat |

Marc Angenault (DVD) 2020-2026 |

||||

| Code postal | 37600 | ||||

| Code commune | 37132 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Lochois | ||||

| Population municipale |

6 165 hab. (2020 |

||||

| Densité | 228 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 47° 07′ 45″ nord, 0° 59′ 46″ est | ||||

| Altitude | Min. 64 m Max. 147 m |

||||

| Superficie | 27,06 km2 | ||||

| Type | Commune urbaine | ||||

| Unité urbaine | Loches (ville-centre) |

||||

| Aire d'attraction | Loches (commune-centre) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Loches (bureau centralisateur) |

||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Indre-et-Loire

Géolocalisation sur la carte : Centre-Val de Loire

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | ville-loches.fr | ||||

Chef-lieu d'arrondissement et sous-préfecture d'Indre-et-Loire[1], cette petite ville de Touraine, située sur l'Indre, forme une agglomération de dix mille habitants avec les communes de Beaulieu-lès-Loches, Ferrière-sur-Beaulieu et Perrusson.

Géographie

Hydrographie

La commune est traversée par l'Indre (5,616 km) qui coule du sud vers le nord à l'extrémité est de son territoire. Le réseau hydrographique communal, d'une longueur totale de 30,59 km, comprend également sept petits cours d'eau dont l'Etang (5,585 km)[2] - [3].

L'Indre, d'une longueur totale de 279,4 km, prend sa source à une altitude de 453 m sur le territoire de Saint-Priest-la-Marche dans le département du Cher et se jette dans la Loire à Avoine, après avoir traversé 58 communes[4]. Les crues de l'Indre sont le plus souvent de type inondation de plaine[Note 1]. Sur le plan de la prévision des crues, la commune est située dans le tronçon de l'Indre tourangelle[6], dont la station hydrométrique de référence la plus proche est située à Perrusson. La hauteur maximale historique a été atteinte en . La hauteur maximale mesurée s'établit à 3,30 et a été observée le [7]. Ce cours d'eau est classé dans les listes 1[Note 2] et 2[Note 3] au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur le Bassin Loire-Bretagne. Au titre de la liste 1, aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique et le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux. Au titre de la liste 2, tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant[8] - [9]. Sur le plan piscicole, l'Indre est classée en deuxième catégorie piscicole. Le groupe biologique dominant est constitué essentiellement de poissons blancs (cyprinidés) et de carnassiers (brochet, sandre et perche)[10].

Quatre zones humides[Note 4] ont été répertoriées sur la commune par la direction départementale des territoires (DDT) et le conseil départemental d'Indre-et-Loire : « la vallée de l'Indre : de la prairie d'Oizay aux Anglées », « la vallée de l'Indre : environs de Loches », « Perrusson à l'Ile Auger », « l'étang de Bussière » et « la vallée du Ruisseau de l'étang »[11] - [12].

Urbanisme

Typologie

Loches est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [13] - [14] - [15]. Elle appartient à l'unité urbaine de Loches, une agglomération intra-départementale regroupant 4 communes[16] et 10 264 habitants en 2017, dont elle est ville-centre[17] - [18].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Loches, dont elle est la commune-centre[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 23 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[19] - [20].

L'urbanisation à Loches a commencé autour du château de Loches, ancienne place-forte puis résidence royale sur un promontoire naturel en rive gauche de l'Indre. Les limites de la ville sont d'abord marquées par une enceinte fortifiée, la Cité royale, ses murs édifiés au Moyen Âge présentent une seule issue : la porte Royale. La première extension urbaine fut le bourg Saint-Ours, au nord-est de la cité médiévale (correspondant à l'actuelle rue Saint-Ours) ; c'est là que se situait l'église paroissiale de la ville avant la Révolution française (dédiée à Ursus de Cahors[21]). Une enceinte extérieure, en partie démantelée, s'ajoute vers l'ouest à la Renaissance et forme le centre-ville contemporain ; elle comportait quatre portes, dont deux subsistent : la porte Picois (qui jouxte l'hôtel de ville) et la porte des Cordeliers[22] ; il ne reste que des vestiges de la porte Poitevine[23], tandis que la porte Quintefol a disparu.

La ville s'est principalement étendue vers l'ouest au cours du XXe siècle. Le quartier populaire des Bas-Clos a été construit dans une vallée au cours des années 1960[24]. Des zones pavillonnaires s'étendent sur les hauteurs des Bas-Clos (Coteau du Roi, Montains). La zone des Bournais concentre les principales activités industrielles, des commerces (supermarchés et distribution spécialisée) et les principaux établissements scolaires. Le centre-ville est dédié aux commerces et au tourisme ; depuis les années 1990, il fait l'objet de rénovations et d'aménagements pour augmenter l'attractivité de la ville[25].

Si Perrusson est au sud en amont de Loches, Beaulieu-lès-Loches et Ferrière-sur-Beaulieu sont sur l'autre rive de l'Indre. La forêt domaniale de Loches (3 622 ha) s'étend sur d'autres communes de la rive droite de l'Indre, en aval entre Indre et Indrois. Les futaies aménagées depuis moins de deux cents ans privilégient chênes, hêtres, charmes et pins sylvestres.

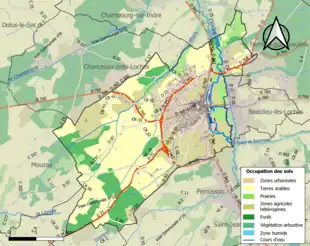

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (68,9 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (66,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (38,9 %), zones agricoles hétérogènes (22,4 %), forêts (14,7 %), zones urbanisées (14 %), prairies (7,6 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (2,3 %)[26].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[27].

Transports et voies de communications

- Réseau routier

Loches est desservie par la D 943[28] qui relie à Tours (42 km) à Châteauroux (60 km). La D 943 contourne la ville à l'ouest par une rocade, qui est reliée aux routes départementales D 31 (direction Descartes) et D 760 (direction Chinon). Paris se trouve à 270 km.

- Desserte ferroviaire - Réseau TER (Trains et Autocars)

La gare de Loches est le terminus d'une ligne TER Centre-Val de Loire non électrifiée la reliant à Tours. Une liaison routière SNCF entre cette dernière et Châteauroux dessert également Loches. La commune est desservie par la ligne TER Centre-Val de Loire : Châteauroux ↔ Tours.

- Réseau régional Rémi (Autocars)

Géré par la région Centre-Val de Loire et exploité par Keolis Touraine, le réseau Rémi[29] permet de relier Loches à de multiples communes avec les lignes TC et LMC.

2 services Rémi + à la demande[30] sont également proposés sur la commune :

Une relation Montrésor - Loches et une seconde relation des communes de Abilly, la Celle-Guénand, Descartes, Saint-Flovier, Loches, Grand Pressigny, Preuilly-sur-Claise, vers Descartes et Loches.

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Loches est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité faible)[31]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[32].

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment l'Indre. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983, 1985, 1997, 1999 et 2016[33] - [31].

Pour anticiper une remontée des risques de feux de forêt et de végétation vers le nord de la France en lien avec le dérèglement climatique, les services de l’État en région Centre-Val de Loire (DREAL, DRAAF, DDT) avec les SDIS ont réalisé en 2021 un atlas régional du risque de feux de forêt, permettant d’améliorer la connaissance sur les massifs les plus exposés. La commune, étant pour partie dans les massifs de Loches et de Manthelan- Chambourg, est classée au niveau de risque 1, sur une échelle qui en comporte quatre (1 étant le niveau maximal)[34].

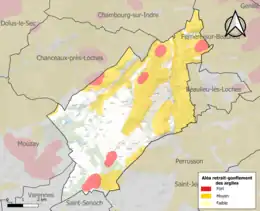

La commune est vulnérable au risque de mouvements de terrains constitué principalement du retrait-gonflement des sols argileux[35]. Cet aléa est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 49,1 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (90,2 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 2 608 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 1425 sont en en aléa moyen ou fort, soit 55 %, à comparer aux 91 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[36] - [37].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 1990, 2003, 2005, 2011 et 2018, par des mouvements de terrain en 1994, 1999 et 2012 et par des glissements et éboulements rocheux en 1996[31].

Toponymie

Depuis le VIe siècle, plusieurs formes du nom de la ville se sont succédé :

- - VIe : «Lucca», «vicus Loccae»; VIIe-VIIIe : «Lucas castrum» ; Xe : «ecclesia Leucharum» ;

- - XIe : «Locos, Leucas»; XIIe : «castrum de Lochiis» ; XIIIe : «Loiches»; et enfin «Loches» depuis le XVe[38] - [39].

Cette suite est attestée et admise par les historiens. Mais il n’en va pas de même en ce qui concerne l’origine étymologique de l’actuel toponyme, Loches. En effet, des auteurs spécialisés dans différents domaines ont émis des hypothèses contradictoires, exprimant parfois leurs désaccords en termes parfois vifs.

Ainsi, quand le géographe poitevin M. Baratault fait remarquer dans un article publié en 1952 que :

« le nom de Loches ne se trouve étudié dans aucun des ouvrages modernes de toponymie, Dauzat, Vincent, etc. »

et émet l’hypothèse d’un possible rattachement à la racine celtique Lug, au même titre que les noms Luc, Luçon Luçay, Lucenay ou encore la Lucanie italienne[38], un des deux auteurs mentionnés, le linguiste Albert Dauzat (lequel a publié en 1939, soit treize ans plus tôt, un ouvrage intitulé La Toponymie française) réplique, sans doute piqué au vif :

« Les rapprochements incohérents faits par M.B montrent, une fois de plus, que les géographes feraient sagement de laisser la toponymie aux linguistes (ou de leur soumettre les parties toponymiques de leurs travaux avant de les publier), car ils prouvent l’absence de méthode et l’ignorance totale de la phonétique. Est-il besoin de rappeler que les Luc du Midi et du Poitou représentent le latin lucus , que Luçon, Luçay, Lucenay sont des formations dérivées d’un nom d’homme gallo-romain et que la Lucanie n’a rien à voir ici.

La forme la plus ancienne de Loches, vicus Loccae, ramène, comme l’a indiqué M. Gamillsched (Germanische Siedlung…, p. 131, n.2)[40] à un gaulois Löcca, enregistré par Holder (II, 297) et dont le sens est obscur, de l’avis des toponymistes et des celtisants[41]. »

Plus récemment, Stéphane Gendron, membre de la Société française d’onomastique, a publié L'Origine des noms de lieux de l'Indre-et-Loire, 2012. En ce qui concerne Loches, il écrit :

« Nom obscur, aucune des hypothèses (celles mentionnées ci-dessus) n’a réussi à convaincre tout à fait[42] - [43]. »

Selon lui, les noms gaulois Löcca ou romain Luccus , parmi d’autres hypothèses, ne sont pas à l’origine de l’appellation Loches attestée depuis le XVe siècle; il s'agirait en fait d'un « calembour héraldique »[Note 7].

Histoire

Loches est un petit bourg relais de la vallée de l'Indre sur le vieux chemin marchand d'Amboise à Poitiers qui a longtemps concurrencé la voie commerciale d'Aquitaine partant de Tours ou de Langeais. Très tôt, ce relais semble avoir été fortifié. Un important chemin Saint-Jacques emprunte cette voie commerciale au XIIe siècle. Loches devient une petite ville médiévale surmontée d'un des plus anciens donjons d'Europe, construit vers l'an mil par Foulques III Nerra à l'instar des donjons de Langeais et de Montbazon, autres villes de Touraine.

Le déclin de cette route du sud révèle la voie de passage la plus antique qui emprunte simplement, par l'eau et la terre, la vallée de l'Indre.

Antiquité

La bourgade primitive de Loches est citée par Grégoire de Tours sous le nom de Lucca ou vicus Loccae. Le site sous la dénomination érudite de castrum luceae est déjà occupé par les Romains qui ont placé la petite cité à la frontière de la province d'Aquitaine. Quelques traces de cette époque subsistent : on a retrouvé au lieu-dit Cornillé (Corniliacus ou villa de Cornelius) des pièces d'or de l'époque romaine ; l'aqueduc de Contray, dont des piliers sont encore debout, témoignent d'une exploitation agricole antique ; enfin le bénitier de l'église Saint-Ours provient d'une colonne gallo-romaine dédiée aux dieux de l'Olympe.

La christianisation est marquée par l'établissement au Ve siècle, d'une église dédiée à sainte Marie-Madeleine, par saint Eustache, évêque de Tours. En 491, Ursus de Cahors connu sous le nom de saint Ours, implante un monastère dans la partie nord de l'actuelle cité médiévale et construit un moulin sur l'Indre pour les moines. À sa mort en 508, Senoch lui succède à la tête du monastère, il a donné son nom à un village voisin : Saint-Senoch.

Période médiévale

Dès l'époque mérovingienne, le toponyme se simplifie en Lochiae ou lociae, qui engendre la forme tardive Loches. La bourgade est un centre religieux qui bénéficie d'immunités régaliennes. Elle semble ainsi disposer très tôt d'un atelier monétaire.

En 742, les maires du palais, Carloman (fils de Charles Martel) et Pépin le Bref, qui devient roi des Francs de 751 à 768, livrent bataille contre Hunald, duc des Gascons et des Aquitains et s'emparent de Loches. En 840, Charles le Chauve nomme Alalande, un de ses lieutenants, gouverneur de Loches. Sa petite-fille Roscille se marie avec Foulque Ier d'Anjou, apportant notamment Loches en dot au comté d'Anjou (887).

Maison d'Anjou

Au Xe siècle, les querelles incessantes qui opposent les comtes de Blois aux comtes d'Anjou sont à l'origine de l'essor du château de Loches, qui joue désormais un rôle prépondérant dans cette lutte de pouvoir. Le comte angevin Geoffroi Grisegonelle s'établit à Loches et fait reconstruire l'église collégiale de Saint-Ours. D'abord conçue dans un plan romano-byzantin, elle adopte des caractères romans au fil des deux siècles de construction.

Son fils Foulques Nerra fait construire un énorme dominium attestant sa puissance sous la forme d'une grande tour carrée. Ce donjon quadrangulaire est toujours visible de nos jours. Loches faisait partie d'un dispositif militaire angevin de fortifications encerclant la ville de Tours, objet de ses convoitises. C'est son fils, Geoffroy II Martel, qui mène à terme la construction de cet imposant édifice.

Après la mort d'Henri II Plantagenêt (1133-1189), seigneur d'Anjou et roi d'Angleterre et profitant que Richard Cœur de Lion soit retenu prisonnier par l'empereur germanique Henri VI capturé lors de son retour de la troisième croisade, Philippe Auguste intrigue avec Jean sans Terre, le frère de Richard Cœur de Lion et se fait donner Loches[44]. Dès qu'il est libéré, l'impétueux Cœur de Lion accourt et reprend le [45] le château de Loches. Dix ans après, en 1205, Philippe Auguste prend sa revanche. Le siège dure un an. Loches est désormais une place-forte royale qui peut servir de prison et les rois capétiens qui la confient à son connétable Dreux IV de Mello, qui s'efforce de la rendre inexpugnable.

Rattachement au domaine royal français

En 1249, la seigneurie de Loches passe définitivement au domaine royal français après que Saint Louis l'achète avec celle de Châtillon-sur-Indre pour 600 livres. Jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, les rois de France ont donné le titre de lieutenants du roi aux gouverneurs de la place forte de Loches, et notamment la dynastie des Baraudin, qui se sont succédé tout au long du XVIIIe siècle.

Les villes de Loches et de Beaulieu, séparées sur leurs rives respectives gauche et droite, par de nombreux bras de l'Indre formant une vaste zone humide, cultivent une féroce rivalité économique.

Fin , après sa victoire à Orléans, Jeanne d'Arc vient rencontrer Charles VII pour le convaincre de se faire couronner : « Noble Dauphin, ne tenez pas davantage tous ces conseils, si nombreux et si longs, venez donc au plus vite à Reims prendre la couronne à laquelle vous avez droit »[46].

Au XVe siècle, Agnès Sorel, favorite de Charles VII, habite souvent dans les châteaux aménagés de Loches et de Beaulieu de 1444 à 1449. Elle abandonne la cour de Chinon, où le Dauphin (futur Louis XI) lui a créé bien des difficultés. En effet, ce dernier ne supporte pas la relation d’Agnès avec son père le roi Charles VII. Il estime que sa mère est bafouée et a de plus en plus de mal à l'accepter. Un jour il laisse éclater sa rancœur et poursuit, l’épée à la main, l’infortunée Agnès dans les pièces de la maison royale. Agnès Sorel se réfugie à Loches et Charles VII, courroucé par tant d’impertinence, chasse son fils de la cour et l’envoie gouverner le Dauphiné.

Après avoir servi de résidence royale, le château de Loches devient une prison d'État sous Louis XI. Le clergé séculier, du diocèse de Tours, fonde à Loches, un collège en 1576. Vers 1640, ce collège est repris par les Barnabites.

Période moderne

La ville de Loches connaît son âge d'or au XVIe siècle, la chancellerie finie en 1551 et l'hôtel de ville bâti par les bourgeois de la ville avec l'accord de François Ier en témoignent. À cette époque de la Renaissance, Loches est « égale en dignité à Tours et à Chinon[47] ». Toutefois il faut attendre quelque temps avant la naissance d'une première vie communale. Charles IX émancipe les bourgeois et habitants de la tutelle directrice des chanoines de Loches et accorde à la ville un statut de municipalité désormais dirigée par un maire et trois échevins.

À la veille de la Révolution française, Loches est en déclin, en partie à cause du Pont royal de Tours qui a détourné le trafic vers Tours. La population chute en deçà de 4 000 habitants. En 1789, la prison royale de Loches ne compte plus que trois prisonniers. Le mouvement révolutionnaire est suivi par la bourgeoisie et le clergé local. En 1791, le chanoine Pothier fait brûler la sinistre cage de Jean de la Balue. L'année suivante, la commune élit son premier maire, le citoyen Picard-Ouvrard. Sous la Convention, la prison lochoise, considérée comme la plus sûre du département d'Indre-et-Loire, connaît un regain d'activité : on doit réquisitionner le Logis royal et les maisons des chanoines, en plus des cachots du donjon, pour loger tous les détenus.

Révolution industrielle

Sous le Consulat, Chinon et Loches sont désignées sous-préfectures du département d'Indre-et-Loire, préservant ainsi une certaine autonomie administrative et culturelle face à la ville de Tours.

Sous la Restauration puis la Monarchie de Juillet, les routes sont refaites et rectifiées. Loches ville bâtie en amphithéâtre sous les restes d'un ancien château n'est plus qu'à 41 km de Tours. Elle possède un tribunal de première instance et un collège. Papeteries et tanneries sont actives au milieu du siècle lorsque le chef-lieu d'arrondissement obtient une station de chemin de fer sur la ligne de Tours à Montluçon.

Le Lochois est un pays longtemps caractérisé par une forte paysannerie, fière de ses traditions de Touraine qui furent parmi les mieux et les plus longtemps préservées. Loches est d'abord une ville de marché, notamment chaque premier mercredi du mois quand affluent autour de la place du Marché au Blé les foules des contrées rurales environnantes. On y vend selon les saisons bétail et grains, vins et bois, laines, toiles et grosses draperies, légumes et fruits, mais aussi gibier, cèpes et giroles de la forêt.

Le textile, sous forme de filature de laine, linges et broderies de Touraine cède en chiffre d'affaires la place à des activités de constructions mécaniques et de services agricoles ou forestières, en particulier minoteries, scieries, commerce de grains, de bois et de vins, articles de chasse.

Seconde Guerre mondiale

De 1940 à 1942, le 32e régiment d’infanterie, régiment de Touraine, est cantonné à Loches[48].

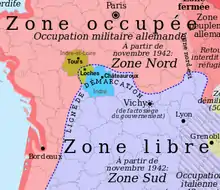

Située à proximité de la ligne de démarcation instaurée par l'occupant allemand, entre et , et devenue l'un des passages obligés entre la zone occupée et la zone libre, Loches au milieu d'une campagne nourricière voit le nombre de ses habitants dépasser les dix mille[49]. La surveillance de cette portion de la ligne de démarcation est assurée par le 32e régiment d'infanterie qui, après la dissolution de l'armée d'Armistice, formera sur place le maquis Épernon. Avec d'autres maquis (Césario, Carol, Conty-Freslon, Deroche et celui de l'assassin, ancien agent double et ancien collaborateur Le Coz), ce réseau alimentera la résistance combattante lochoise, tout comme le maquis des FTP-F (Francs Tireurs et Partisans - Français) constitué avec retard[50] - [51].

Le jeudi eut lieu la rafle de Loches. La Gestapo aidée par la milice de Tours boucle la ville, plus de deux cents personnes seront arrêtées et questionnées une partie de la journée dans les locaux de l'école des filles Alfred-de-Vigny. Cinquante-huit hommes et six femmes seront dirigés vers la prison de Tours, puis vers les camps de déportation[52]. Quarante-huit personnes ne reviendront pas des camps. Outre les civils, gendarmes et policiers furent également arrêtés, ainsi que le sous-préfet. Raymond Mallet, membre des FFI, maire de Loches, parvint à s'enfuir. Non élu, il s'était installé de lui-même vers les mois de -. Sa femme fut arrêtée. Elle mourut en déportation. En 1980 une des victimes revenue de déportation témoigne : « Je croyais que les gendarmes avaient été tués car ils étaient immobiles, allongés la face contre terre. Je suis séparée de mon mari et placée face au mur les bras en l'air en compagnie de cinq autres femmes. Déjà plusieurs de mes camarades étaient couvertes de sang pour avoir été battues par des miliciens. De 9 h à 15 h nous sommes obligées de garder les bras en l'air, sous le soleil ardent et sans manger »[53]. Dans la cour de l'établissement scolaire une plaque rappelle les faits de cette triste journée, c'est un des lieux de mémoire et de recueillement lors de la Journée nationale de la déportation.

Le se déroula la bataille de Loches entre deux divisions de l'armée allemande (environ 20 000 hommes) et la résistance. Les Allemands l'emportèrent. Le soir, pourparlers entre l'état-major et les notables de la ville de Loches. Aucunes représailles grâce au docteur Martinet, chirurgien, qui accepta de soigner aussi bien les blessés allemands que les blessés français. Le lundi , quatre résistants furent repérés, dans la Prairie du roi, du côté de Corbery. Les Allemands les visèrent, à distance (700 m environ). On ne retrouva que trois corps (dont celui de Philippe Lablancherie). Des convois allemands continuèrent de passer jusqu'au inclus.

La ville a été libérée le .

Un chef de maquis, le pseudo « capitaine » Le Coz (Georges Dubosq, faux capitaine mais véritable bandit assassin), est arrêté après la Libération, le par le commissaire de police de l'époque, Langouët. Transporté à Tours en voiture cellulaire, il est traduit devant la cour d'assises d'Angers et dirigé vers la prison de cette ville. Jugé en , à 42 ans, dans la position allongée (il était semble-t-il atteint de tuberculose osseuse), il fut condamné à mort, puis exécuté le , debout, attaché à sa civière[54].

De nos jours

Recensée comme Ville d'Art et d'Histoire, Ville fleurie et parmi les Plus beaux détours de France (label créé à l’initiative de Jean-Jacques Descamps, ancien secrétaire d’État chargé au Tourisme et ancien maire de la ville), elle est aujourd'hui très populaire chez les Britanniques qui s'installent nombreux dans cette partie de la Touraine, renouant par là avec leurs ancêtres Plantagenêt.

Politique et administration

Liste des maires

Politique environnementale

Dans son palmarès 2016, le Conseil National des Villes et Villages Fleuris de France a attribué trois fleurs à la commune au Concours des villes et villages fleuris[58].

Jumelages

- Wermelskirchen (Allemagne) depuis 1974.

- Saint Andrews (Écosse). La capitale historique du golf n'est jumelée avec aucune autre ville au monde. Il se traduit par des échanges culturels, sportifs et touristiques[59].

- En , un accord a été signé avec la ville de Souzdal (Russie) prévoyant des échanges avec cette ville touristique de la banlieue de Moscou.

Population et société

Démographie

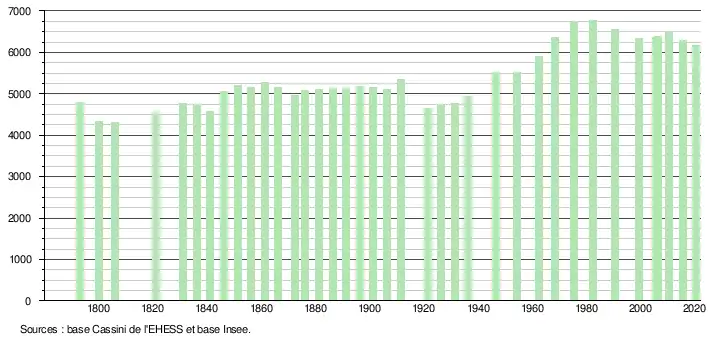

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[60]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[61].

En 2020, la commune comptait 6 165 habitants[Note 8], en diminution de 2,47 % par rapport à 2014 (Indre-et-Loire : +1,36 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

Loches se situe dans l'Académie d'Orléans-Tours (Zone B) et dans la circonscription de Loches.

La commune compte cinq établissements scolaires :

- L'école maternelle Alban-Sarraute ;

- L'école maternelle Mariaude ;

- L'école élémentaire Alfred-de-Vigny ;

- L'école élémentaire Lamblardie ;

- L'école primaire privée Saint-Martin.

Économie

L'économie de la ville est en partie orientée vers le tourisme, cela se voit notamment par la construction de la résidence Pierre & Vacances des Cordeliers (sur le site de l'ancienne minoterie), et de grands travaux dans le centre-ville menés par la municipalité. La zone industrielle de Vauzelles concentre quelques industries, travaillant pour la plupart dans l'électronique de puissance et la mécanique de précision. Dans le passé, la principale industrie était la culture en cave des champignons de Paris, qui employait 600 personnes à son apogée. Ces différentes entreprises se sont délocalisées en 1994. La communauté de communes s'efforce d'attirer des entreprises à Loches, quelques-unes sont venues s'installer au lieu-dit Corbery dans l'ancienne conserverie à champignons.

Loches, la plus grande ville du sud-est du département d'Indre-et-Loire, est un pôle attracteur qui possède le seul lycée du sud Touraine.

La commune se trouve dans l'aire géographique et dans la zone de production du lait, de fabrication et d'affinage du fromage Valençay[64].

Lieux et monuments

Donjon

Le donjon roman, remarquable par ses dimensions (36 mètres de hauteur) et son excellent état de conservation, est le dernier des donjons érigés par Foulques Nerra, comte d’Anjou, autour de l’an mil (1013-1035)[65]. Parfait exemple de l’architecture militaire réalisée en Occident, la forteresse, du XIe siècle, est transformée en prison royale au XVe siècle par Louis XI qui y avait résidé entre sa 3e et sa 10e année[66]. Elle abrite les cachots de Philippe de Commynes (reconstitution de la cage de bois bardée de fer), du cardinal de la Balue et du duc de Milan Ludovic Sforza, qui exécuta des peintures murales pendant sa détention. En 1801, Bonaparte transforme la prison royale en prison départementale. En 1926, le donjon a enfin cessé d'être une prison. Le donjon est flanqué d'une autre tour nommée tour Louis-XI, édifiée pendant la Renaissance. De vocation purement militaire, elle était conçue pour permettre le tir au canon du haut de sa terrasse.

Logis royal

Le Logis Royal, bâti sur la pointe de l’éperon rocheux dominant la vallée de l’Indre, est l’une des résidences favorites des Valois pendant la guerre de Cent Ans. Charles VII érige un premier corps de logis inspiré de l’architecture militaire, à la fin du XIVe siècle. Ses successeurs le prolongent d’un deuxième bâtiment dont la façade reçoit un décor de style gothique flamboyant. Trois femmes illustres ont marqué l’histoire du Logis royal : Jeanne d’Arc, Agnès Sorel, favorite de Charles VII et Anne de Bretagne.

Porte royale

Seul accès à la citadelle, la Porte royale, élevée aux XIIe et XIIIe siècles, a été complétée au XVe siècle par un corps de bâtiment central et une plate-forme d'artillerie. La Porte royale mène à la cité Royale pour la visite du donjon, du Logis royal, de la collégiale Saint-Ours et de la Maison Lansyer. On peut faire le tour des remparts par le boulevard Philippe-Auguste ou accéder au sommet de la Porte royale par le jardin de la Maison Lansyer, d’où la vue sur la ville est imprenable.

Église Saint-Ours

L'église Saint-Ours est un édifice roman et gothique construit aux XIe et XIIe siècles, dont le style mixte est dû à une longue construction sur deux périodes différentes. Elle présente aussi deux étranges pyramides creuses à huit faces, les « dubes », élevées vers 1165. elle abrite aussi le tombeau de marbre d'Agnès Sorel.

Tour Saint-Antoine

La tour Saint-Antoine est l'ancien clocher de la chapelle Saint-Antoine, maintenant disparue (bien que classée monument historique en 1846)[67], elle fait aussi office de beffroi de la ville. Elle culmine à 52 mètres et offre une bonne vue des environs de Loches. Construite entre 1529 et 1575, elle est le seul beffroi Renaissance de Touraine. Elle n'est ouverte au public qu'à l'occasion des Journées du Patrimoine.

Autres monuments

- Un jardin médiéval, de forme rectangulaire et centré par un bassin, est planté dans des carrés bordés de claies de châtaigniers, de plantes médicinales, aromatiques et potagères. Les murs accueillent des arbres fruitiers palissés et des bordures fleuries[68] ;

- Le musée Lansyer : ancien domicile du peintre Emmanuel Lansyer , où sont exposées certaines de ses œuvres, des objets de collection lui ayant appartenu ainsi et d'autres relatifs à l'histoire de Loches ;

- La Chancellerie (bâtiment Renaissance ouvert au public qui abrite une exposition sur l'histoire de la ville de Loches, Ville d'Art et d'Histoire et des expositions temporaires) et la Maison du Centaure (habitation voisine dont la façade est ornée d'un relief représentant Hercule et un Centaure) ;

- La Porte des Cordeliers : ouverte au XVe siècle dans la troisième ceinture de remparts de la ville, la Porte des Cordeliers était munie de deux ponts-levis franchissant le bief de l'Indre. Elle laissait entrer les voyageurs venus par la route d’Espagne. Son nom lui vient de la proximité du couvent des Cordeliers (Franciscains) ;

- Château de Sansac : petit château Renaissance construit par Louis Prévost de Sansac dont la particularité est une façade asymétrique. C'est ici que François Ier rencontra pour la première fois Charles Quint. Le château est privé ;

- Statue de bronze d'Alfred de Vigny, réalisée en 1909 par François Sicard, se trouve sur la Place de la Marne, elle était auparavant située place de Verdun[69] ;

- L'église paroissiale Saint-Antoine, construite en 1812, a été rénovée en 2011. Sur le flanc, un espace d'exposition a été aménagé pour les deux Caravage de Philippe de Béthune. Un calvaire est exposé devant l'église, cette croix se trouvait dans le cimetière du couvent des Ursulines, qui occupait autrefois la Place de Verdun ;

- Le Palais de Justice a été édifié en 1866. Il abritait un tribunal d'instance, jusqu'à sa fusion avec le tribunal d'instance de Tours en 2010[70] ;

- La chapelle de Vignemont, du XIIe siècle, est la chapelle de l'ancien cimetière de Vignemont, au sud de la cité médiévale. Elle est inscrite comme monument historique depuis 1989 ;

- Le prieuré Saint-Ours inscrit aux Monuments historiques en 1939[71].

Personnalités liées à la commune

Moyen Âge

- Foulques Nerra (vers 965/970-1040), dont le tombeau se trouve à Beaulieu-lès-Loches.

- Geoffrey II Martel (1006-1060), comte de Vendôme, comte de Tours et comte d'Anjou.

- Agnès Sorel (vers 1420-1450), maitresse de Charles VII, repose désormais à la collégiale Saint-Ours depuis son transfert du Logis royal en 2005.

- Ludovic Sforza (1452-1508), duc de Milan, prisonnier de guerre, mort en « captivité » à Loches en 1508.

- Jean de la Balue (1421-1491), cardinal, qui selon la tradition, a été emprisonné à Loches de 1469 à 1480.

- Philippe de Commynes (1445 ou 1447-1511), chroniqueur sous Louis XI, emprisonné à Loches entre 1487 et 1489.

- Jean de Poitiers ( ?-1539), père de Diane de Poitiers, accusé de complicité en 1524 lors de la rébellion de Charles III de Bourbon passe ses dernières années emprisonné à Loches

Temps modernes

- Philippe Gaultier de La Ferrière (1688-1760), religieux

- Jacques-Élie Lamblardie (1747-1797), ingénieur, fondateur de l'École polytechnique

Révolution et XIXe siècle

- Alfred de Vigny (1797-1863), écrivain dont la maison natale est située 27, rue des Jeux

- Louis Delaporte (1842-1925), marin, explorateur et collectionneur

- Gilbert du Motier de La Fayette (1757-1834), le marquis de La Fayette, qui acquit un domaine considérable allant de Reignac-sur-Indre à Saint-Hippolyte par son union avec Marie de Noailles. Avec son cousin, le marquis de Lusignan, il possédait cinq demeures autour de Loches : le château d'Azay-sur-Indre et le château de la Follaine à Azay-sur-Indre, le château de Reignac-sur-Indre et le château de Vitray, ancienne paroisse aujourd'hui rattachée à Saint-Hippolyte et le château de l'Epinay à Dolus-le-Sec.

- Emmanuel Lansyer (1835-1893), peintre

- Lucien Gaultier de La Ferrière (1838-1912), homme politique

XXe et XXIe siècles

- Edmond Gautier (1835-1895), historien de la ville et du château de Loches.

- Daniel Wilson (1840-1919), député de Loches à partir de 1876, gendre du président de la République Jules Grévy, impliqué dans le scandale des décorations, mort à Loches en 1919.

- Jacques-Marie Rougé (1873-1956), folkloriste, écrivain, conservateur du musée du Terroir de Loches (fermé).

- Marcel Degliame (1912-1989), ouvrier, syndicaliste, résistant, administrateur de théâtre, producteur de films, ami de Boris Vian, mort à Loches.

- Anne-Marie Bigot, Juste parmi les nations, est née à Loches.

- Pierre-Laurent Brenot (1913-1998), styliste, affichiste et artiste peintre, mort à Loches.

- Pierre Bourgeade (1927-2009), écrivain et dramaturge, mort à Loches.

- Jean-François Guérin, prêtre (1929-2005), fondateur d'une société de prêtres, la communauté Saint-Martin, est né à Loches.

- Jean-Jacques Descamps (né en 1935), maire de Loches de 1995 à 2014, ancien député, ancien secrétaire d'État chargé du tourisme (1986-1988).

- Mikhaïl Chemiakine (1943-) peintre, sculpteur, collectionneur, éditeur.

- Gonzague Saint Bris (1948-2017), né à Loches, écrivain, a été conseiller municipal.

- Jean-Paul Penin (1949-), chef d'orchestre (Philharmonie Nationale de Cracovie), recréateur en France pour France Télévision de la Messe solennelle de Hector Berlioz, premier enregistrement mondial. A passé à Loches, dans sa famille, de nombreux moments de sa jeunesse.

- Jacques Villeret (1951-2005), acteur né à Tours a vécu à Loches dans sa jeunesse.

- Michaël Milon (1972-2002), karatéka et acteur.

Héraldique

|

Les armes de Loches se blasonnent ainsi : D'argent à six loches de sable 3-2-1, au chef d'azur chargé de trois fleurs de lys d'or[72]. |

|---|

Le blason de la ville n'apparaît qu'au XVe siècle et les loches (poissons) qui y figurent ne sont qu'un « jeu de mots » pour faire référence au nom de la ville (ce n'est pas parce qu'il y a des poissons sur le blason que la ville s'appelle Loches mais c'est parce que la ville s'appelle Loches qu'on a mis des poissons sur le blason). Des érudits ont proposé un hypothétique étymon celtique louch, signifiant « étendue d'eau » ou « marais », basée sur un rapprochement avec le loch écossais.

Notes et références

Notes

- Une inondation de plaine se produit lorsque le niveau d'un cours d'eau, généralement à la suite de fortes précipitations, monte progressivement jusqu'à l'envahissement du lit moyen, voire du lit majeur, pendant une période plus ou moins longue[5].

- Le classement en liste 1 est réservé aux cours d'eau qui sont en très bon état écologique, ou identifiés par les SDAGE des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant, ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs est nécessaire.

- Ce classement est attribué aux parties de cours d'eau ou canaux sur lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.

- D’après l’article L. 211-1 du Code de l’environnement, « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Voir détails section « Héraldique » de cet article.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « interieur.gouv.fr/sections/a_l… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- « Fiche SIGES de la commune », sur le site du Système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Centre-Val de Loire (consulté le ).

- « Carte hydrologique de Loches », sur https://www.geoportail.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Fiche Sandre - l'Indre », sur le portail national d'accès aux référentiels sur l'eau (consulté le ).

- « Les inondations lentes », sur Observatoire régional de Risques majeurs en Provence-Alpes Côte d'Azur (consulté le ).

- Règlement SPC Loire-Cher-Indre, 23 décembre 2013, actualisé août 2015 (lire en ligne), p. 19.

- Règlement SPC Loire-Cher-Indre, 23 décembre 2013, actualisé août 2015 (lire en ligne), p. 62.

- « Arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 1 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-Bretagne », sur http://www.legifrance.gouv.fr (consulté le ).

- « Arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 2 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-Bretagne », sur http://www.legifrance.gouv.fr (consulté le ).

- (id) « Décret n°58-873 du 16 septembre 1958 déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories », sur https://www.legifrance.gouv.fr/ (consulté le ).

- Direction Départementale des Territoires d'Indre-et-Loire-37, « Liste des Zones humides d'Indre-et-Loire-37 », sur http://terresdeloire.net/ (consulté le ).

- « L'inventaire départemental des zones humides », sur http://www.indre-et-loire.gouv.fr/, (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Loches », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- Loches et la Touraine du Sud, Bernard Briais, page 88, CLD

- Base Mérimée : Porte des Cordeliers

- Base Mérimée : Vestiges de la porte Poitevine et la tour d'enceinte, ou Maillet

- L'avenue des Bas-Clos fut ouverte eu 1969, cf Jean-Marie Couderc, Dictionnaire des communes de Touraine, page 486, CLD

- Saskia Cousin, La politique touristique contre les habitants ? Le cas de Loches en Touraine, in Les constructions locales du politique, Presses universitaires François-Rabelais, 2008

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Ancienne Route nationale 143

- « Réseau de Mobilité Interurbaine - Rémi - Région Centre-Val de Loire », sur Rémi - Région Centre-Val de Loire (consulté le ).

- « Le transport à la demande, simple et adaptable - Horaires et itinéraires - Rémi - Région Centre-Val de Loire », sur Rémi - Région Centre-Val de Loire, (consulté le ).

- « Les risques près de chez moi - commune de Loches », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs en Indre-et-Loire », sur www.indre-et-loire.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Atlas du risque de feux de forêt en Centre – Val de Loire », sur www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr, (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs en Indre-et-Loire », sur www.indre-et-loire.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- M.Baratault 1952, p. 1-10.

- Carte Cassini : Loches au XVIIIe siècle « Géoportail », sur geoportail.gouv.fr (consulté le ).

- Ernst Gamillscheg 1938, volume 2, p.131.

- Albert Dauzat 1953, p. 128.

- Stéphane Gendron 2012.

- Stéphane Gendron, L'Origine des noms de lieux de l'Indre-et-Loire, 2012, cité dans La Nouvelle République, article du 30 mars 2013 (mis à jour le 1er juin 2017), lire en ligne : . Consulté le .

- Stéphane William Gondoin, « Richard Cœur de Lion : « Le diable est déchaîné » », Patrimoine normand, no 119, octobre-novembre-décembre 2021, p. 62 (ISSN 1271-6006).

- William Gondoin 2021, p. 63.

- Joseph Fabre, Jeanne d'Arc.

- B. Chevalier, professeur à l'université de Tours, Loches au XVIe siècle.

- Roger Picard, La Vienne dans la guerre 1939/1945 : la vie quotidienne sous l’Occupation, Lyon : Horvath, 1993. 264 pages. (ISBN 2-7171-0838-6), p. 41.

- Il s'agit d'estimation réalisée sur la fin de l'année 1941 à début 1942. Loches est aussi un lieu de passage des clandestins et de tous les trafics possibles. On consultera sur ce dernier point : Éric Alary, La ligne de démarcation, Collection tempus, Perrin, 2010, 556 pages.

- Libération de Loches.

- Le maquis FTP-F de Loches.

- « La rafle de Loches4 », sur memoiredeguerre.free.fr (consulté le ).

- Bernard Briais, Une ville de province dans la guerre : Loches en Touraine 1939-1945, Alan Sutton Eds, juin 2001 128 pages

- Le maquis Le Coz.

- Raymond Mallet devient président du comité de Libération.

- Marc Angenault, « Qui est Marc Angenault ? », sur Blog.com, Loches pour vous, (consulté le ).

- Marc Angenault claque la porte des Républicains https://www.francebleu.fr/infos/politique/marc-angenault-maire-de-loches-claque-la-porte-des-republicains-1497271464

- Site des villes et villages fleuris, consulté le 22 décembre 2016.

- « Saint Andrews et Loches : une nouvelle alliance au doigt », sur La Nouvelle République du Centre-Ouest (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Site de l'Institut national de l'origine et de la qualité : Valençay, consulté le 15 août 2014.

- Christian Dormoy, L'expertise dendrochronologique du donjon de Loches : des données fondamentales pour sa datation, Archéologie médiévale, XXVII, 1997, p. 73-91.

- Paul Murray Kendall, Louis XI, Fayard, 1974

- Jean-Marie Couderc, Dictionnaire des communes de Touraine, page 486, CLD

- jardins médiévaux, Mic Chamblas-Ploton, la maison rustique, flammarion, (ISBN 2-7066-1749-7).

- Jean-Marie Couderc, Dictionnaire des communes de Touraine, CLD

- Ministère de la Justice, juridictions en Indre-et-Loire

- Notice no PA00097831, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Jacques-Xavier Carré de Busserolle, Dictionnaire géographique, historique et biographique d'Indre-et-Loire et de l'ancienne province de Touraine, t. IV, Société archéologique de Touraine, , 430 p. (lire en ligne), p. 102.

Annexes

Bibliographie

- M.Baratault, « Ville de Loches », Bulletin du Groupe poitevin d’études géographiques. Faculté des lettres de Poitiers, vol. 5, no 3, p.1-10, , sur Persée.fr , présentation en ligne : Fénelon Paul. Bulletin du Groupe Poitevin Géographique : 1951, 1952. In: L'information géographique, volume 17, n°2, 1953. pp. 79-81.. Il est question de M. Baratault p.80. Consulté le .

- Comte Boulay de la Meurthe, « Histoire des guerres de religion à Loches et en Touraine », Bulletin et mémoires de la Société archéologique de Touraine, 1906, t. 45 (lire en ligne)

- Albert Dauzat, « Loches », Revue internationale d’onomastique, Persée - Portail des revues scientifiques en SHS, vol. 5, no 2, , p. 128 (DOI 10.3406/rio.1953.1331, lire en ligne, consulté le )

- Jean-Jacques Descamps, Loches passionnément, Mémoires d'un Maire, éditions Hugues de Chivré, 2013

- (de) Ernst Gamillscheg (de), Germanische Siedlung in Belgien und Nordfrankreich, 3 volumes, Berlin, Éditions de Gruyter, 1938.

- Stéphane Gendron, L'Origine des noms de lieux de l'Indre-et-Loire, Chemillé-sur-Indrois (37460), Éditions Hugues de Chivré, , 304 p. (ISBN 978-2-916043-45-6), présentation en ligne : Persée.fr, compte-rendu de Jean-Claude Bouvier, Nouvelle revue d'onomastique, no 54, 2012, p. 301-303 « Gendron Stéphane. 2012. L’origine des noms de lieux de l’Indre-et-Loire - Communes et anciennes paroisses. », sur persee.fr (consulté le ).

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à la santé :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) Grove Art Online

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Site officiel de l'Office de Tourisme de Loches