Hygrophyte

En botanique, une hygrophyte (du grec hygros, « humide » phyton, « plante ») ou plante hygrophile (du grec phileïn « aimer » pour la seconde partie du mot) est une plante qui préfère ou exige des milieux humides ou aquatiques. Elle s'oppose en cela aux xérophytes (plantes de milieux arides) et aux mésophytes (plantes de milieux intermédiaires).

Une espèce hygrocline (du grec klineïn « pencher » pour la seconde partie du mot) préfère les milieux assez humides.

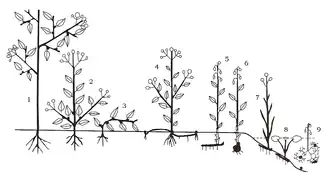

L'observation de ces végétaux met en évidence une répartition de stratégies liées à l'immersion ou l'émersion. Cette répartition permet de classer les végétaux en différentes catégories basées sur la classification de Raunkier[2] :

- Hydrophytes (plantes aquatiques), dont tout l'appareil végétatif est immergé ou affleurant à la surface de l'eau, leurs tissus de soutien étant insuffisants pour permettre leur développement hors de l’eau. Si elles possèdent un système racinaire souterrain développé, leur permettant d'être fixées à un substrat subaquatique, elles sont dites enracinées. Si elles sont libres, non fixées à un substrat (pouvant posséder un système racinaire réduit), elle sont dites flottantes ou nageantes (Nénuphars, Lentilles d'eau).

- Amphiphytes (plantes amphibies qui se développent aussi bien sur la terre que dans l'eau) .

- Hélophytes : plantes de marais, de zones humides tolérant l'inondation, vivant dans des substrats gorgés d'eau (vase, limon, tourbe), dont les bases des tiges sont le plus souvent émergées (Laîche des rives, Iris d'eau) ;

- Hydro-hélophytes, ou semi-aquatiques, dont les bases des tiges sont immergées mais dont les tiges feuillées et les fleurs sont émergées (Joncs, Roseaux, Laîche de Michel, Massette, Jussie des marais).

- Phanérophytes hygrophiles (Saules, Aulnes, Peupliers).

Les adaptations développées par les plantes des milieux humides leur confèrent un statut de bioindicateur d'hydromorphie et de variation de niveaux et de composition de l'eau[3].

Adaptations des végétaux aux milieux humides et aquatiques

Les plantes inféodées aux milieux humides ou aquatiques sont soumises à différents stress abiotiques (submersion ou engorgement prolongés, absence durable d’oxygène, diminution de l’énergie lumineuse en fonction de la profondeur et de la turbidité de l’eau, exondations et assèchements superficiels fréquents, fortes concentrations en sels, présence d’éléments toxiques…). Elles ont développé plusieurs adaptations aux stress : adaptations morphologiques, anatomiques et physiologiques pour assurer leur photosynthèse et leur respiration, utiliser les nutriments disponibles, se protéger contre les sels ou les éléments toxiques, et plusieurs adaptations stratégiques comportementales pour assurer leur cycle de vie et leur reproduction.

- Adaptations morphologique et anatomiques :

- Élongation des tiges (roseaux, joncs)

- Polymorphisme foliaire développé notamment chez les Alismatacées (Flûteau nageant, Sagittaire à feuilles en flèche) qui possèdent des feuilles immergées, flottantes et aériennes de formes différentes.

- Formations d'aérenchymes (lacunes gazeuses dans le cortex des tissus formant une réserve d'oxygène) chez de nombreuses espèces herbacées[4] - [5] - [6] mais aussi chez des arbres (mangrove, saule)[7].

- Développement d'un tronc élargi ou cannelé, dont le rôle est probablement d'augmenter l'ancrage au sol instable[8].

- Formation de tiges creuses (carex, joncs et graminées) qui favorisent l'aération racinaire et l'accumulation du CO2 (issu de la respiration racinaire) alors disponible pour la photosynthèse[8].

- Développement d'un système racinaire peu profond et de racines adventives chez les plantes herbacées ou ligneuses (racines sur le tronc des arbres[9]), bien au-dessus du collet et au-dessus du niveau des sédiments. Cette adaptation favorise les échanges gazeux avec l’atmosphère où l'oxygène est plus disponible. Des symbioses avec des bactéries ou champignons aquatiques peuvent remplacer les mycorhizations observées dans les sols aérés et non saturés en eau, notamment chez le saule, l'aulne et le peuplier dans l'hémisphère nord[10].

- Production de lenticelles hypertrophiées qui permettent les échanges gazeux entre l'atmosphère et les tissus internes des végétaux (facile à observer sur une bouture de ficus dans de l'eau). Ces lenticelles peuvent absorber des gaz, (CO2 ou oxygène) et participer à des phénomènes de détoxication de l'arbre en situation d'anoxie racinaire[11] - [12] - [13] - [14] - [15].

Notes et références

- François Couplan, Les plantes et leurs noms. Histoires insolites, Quae, , p. 84.

- Claude Faurie, Écologie. Approche scientifique et pratique, Lavoisier, (lire en ligne), p. 219.

- Geneviève Barnaud, Eliane Fustec, Conserver les milieux humides : pourquoi ? comment ?, Educagri Editions, , p. 145.

- Jackson, M. B., & Armstrong, W. (1999). Formation of aerenchyma and the processes of plant ventilation in relation to soil flooding and submergence. Plant Biology, 1(3), 274-287 (résumé).

- Drew M, He C, Morgan P. 2000. Programmed cell death and aerenchyma formation in roots. Trends in Plant Science. 5 , 123-127.

- Jackson M & Ricard B 2002 Physiology, biochemistry and molecular biology of plant root systems subjected to flooding of the soil. Ecological Studies. 168 , 193-213.

- Michael B. Jackson & Paul A. Attwood 1996 Roots of willow (Salix viminalis L.) show marked tolerance to oxygen shortage in flooded soils and in solution culture. Plant and Soil 187, 37–45

- Adeline Bazoge, Daniel Lachance, Cédric Villeneuve, Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, , p. 15.

- Fréquent chez les saules en Europe.

- Lodge, D. J. (1989). The influence of soil moisture and flooding on formation of VA-endo-and ectomycorrhizae in Populus and Salix. Plant and Soil, 117(2), 243-253 (résumé)

- Parent C. (2008) Étude de la réponse à l’ennoyage chez le chêne sessile (Quercus petraea) et le chêne pédonculé (Quercus robur) : Implication de l’hémoglobine non-symbiotique (An Overview of Plant Responses to Soil Waterlogging ) ; Thèse de doctorat, Université de Franche-compté ; Spécialité : Sciences de la vie ; École doctorale : Homme, Environnement, Santé ; soutenue le 05 décembre 2008, PDF, 179 pages

- Groh B, Hubner C, Lendzian KJ (2002) Water and oxygen permeanceof phellems isolated from trees: The role of waxes and lenticels ; Planta 215, 794-801

- Vartapetian BB, Jackson M (1997) Plant adaptations to anaerobic stress. Annals of Botany 79 , 3-20

- Jackson MB, Colmer TD. 2005. Response and adaptation by plants to flooding stress. Annals of Botany 96, 501-505

- Folzer H, Dat J, Capelli N, Rieffel D, Badot P-M. (2006) Response to flooding of sessile oak: An integrative study. Tree Physiology 26, 759–766

Voir aussi

Bibliographie

- Beat Oertli et Pierre-André Frossard. Mares et étangs: Écologie, conservation, gestion, valorisation. Gérer l'environnement. Éditeur PPUR Presses polytechniques, 2013. 512 pages. (ISBN 2880749638 et 9782880749637).