Ballon-sonde

Un ballon-sonde est un ballon à gaz utilisé dans les domaines de la météorologie et de l'astronautique. Il s'agit d'un ballon libre non habité, utilisé pour faire des mesures locales dans l'atmosphère grâce à un certain nombre d'instruments mis à bord dans une nacelle appelée radiosonde, ainsi que d'un réflecteur radar ou d'un système de radiolocalisation pour le suivre et donc déterminer la vitesse des vents[1] - [2]. Le ballon-sonde a été inventé par Gustave Hermite en 1892[3].

Son principal intérêt est de pouvoir atteindre des altitudes d'au moins 35 km, le record étant de 53 km[4], difficile à obtenir avec des moyens plus conventionnels tels que les avions, et à un coût bien inférieur à une fusée-sonde ou un satellite.

Histoire

Le développement des connaissances en météorologie nécessite de connaître les variables de vent, température, pression et humidité tant au sol qu’en altitude. À la fin du XIXe siècle, les chercheurs et météorologues ne disposent que de données très éparses en surface. Gustave Hermite, un inventeur français, a l’idée de relâcher un ballon auquel il attacherait des instruments. Cependant, la radio n’étant pas encore inventée, il doit récupérer ces instruments en recherchant le point de chute après l'explosion du ballon. Le , Hermite lâche son premier ballon-sonde fait en papier enduit de pétrole. Il mesurait quatre mètres de diamètre et transportait un baromètre à mercure de 1,2 kg[3].

Son idée se répand d’abord lentement mais des chercheurs, comme Léon Teisserenc de Bort et Richard Aßmann, découvriront grâce à ce système la tropopause, la stratosphère et les autres couches de l’atmosphère. Après quelques essais à partir de 1927, Pierre Idrac et Robert Bureau associent aux capteurs un petit émetteur radio à lampe qui retransmet au sol en temps réel les valeurs mesurées[2]. Le premier vol d’un ballon-sonde retransmettant par radio la mesure de la température est effectué le à Trappes[2] - [5]. La récupération des données n’est plus tributaire d’une aléatoire récupération de l’épave du ballon, c’est la naissance du radiosondage moderne.

En 1940, les radiosondes ont complètement remplacé les météographes d’avion pour des sondages quotidiens. À partir de là, les météorologues utiliseront les informations recueillies pour développer un modèle conceptuel de la circulation atmosphérique et les intégreront dans la prévision météorologique.

Types

Il existe plusieurs types de ballons-sondes :

- Les ballons-sondes standard sont gonflés en général à l'hélium et emportent des charges importantes en haute altitude. On utilise l’hydrogène dans les postes éloignés, comme dans l'Arctique canadien, car il est facile et peu coûteux à produire par hydrolyse, ce qui évite le transport coûteux d'hélium, mais sa manipulation est plus risquée. Le ballon est gonflé de façon à avoir une vitesse ascensionnelle d'environ 5 m/s. Il est fermé et en composés élastiques (latex, néoprène ou de polyéthylène[6]) ce qui implique qu'il éclate à des altitudes généralement comprises entre 10 et 35 km. À cause de la pression très faible qui règne à ces altitudes, l'enveloppe se distend jusqu'à la rupture, son diamètre pouvant augmenter de 400 % ;

- Les ballons ouverts (ou à volume constant[7]) : constitués d'une enveloppe légère. Ils sont ouverts par le bas et permettent ainsi à l'hélium de sortir au fur et à mesure de la montée, ce qui évite l'explosion du ballon avec la chute de la pression environnante et permet de les concevoir dans des matériaux moins résistants et peu coûteux à produire. Ils peuvent atteindre jusqu'à 45 km d'altitude et y rester jusqu'à 4 jours. Ce type de ballon-sonde représente la majorité des ballons lancés dans un cadre scientifique ;

- Les ballons pressurisés gonflés à l'hélium (ou à niveau constant[8]) : Ceux-ci sont constitués d'une enveloppe rigide les empêchant d'éclater. Ils peuvent ainsi rester des semaines dans l'atmosphère — entre 10 et 20 km — et permettent de réaliser des expériences de longue durée, pouvant survoler des terrains différents ;

- Les ballons infrarouges : l'enveloppe est souvent aluminisée et permet l'entrée des rayons infrarouges du Soleil, ce qui permet de chauffer l'air contenu dans le ballon de manière continue et ce même à haute altitude. Le jour, le ballon monte à environ 28 km et descend la nuit vers 20 km. Le grand intérêt de ce type de ballon est leur très longue durée de vie ; des vols de plusieurs mois ont ainsi déjà été réalisés et permettent de faire plusieurs fois le tour du monde ;

- Les ballons captifs[9] : ballons retenus au sol emportant des instruments pour déterminer les valeurs d'un ou de plusieurs éléments météorologiques en altitude. Il est particulièrement utilisé pour les études de micro- et de mésométéorologie ;

- Les ballons cerfs-volants[10] : ballons captifs de forme spéciale utilisé pour maintenir des instruments météorologiques à une hauteur approximativement constante dans l'atmosphère;

- Les ballons tétraédriques[11] : ballons à volume constant de forme tétraédrique mieux adapté pour maintenir à haute altitude des appareils car leurs coutures sont plus solides que celles des ballons ronds. Ils sont utilisés pour suivre les mouvements des masses d'air à niveau constant[12] ;

- Les ballons dirigeables[13] : ballons dirigeables équipés d'instruments pour la mesure d'éléments météorologiques en altitude ;

- Les ballons-fusées[14] : système de mesure à haute altitude utilisant une fusée de sondage emportée par un grand ballon et mise à feu près de l'altitude maximale que peut atteindre le ballon.

Éléments constitutifs

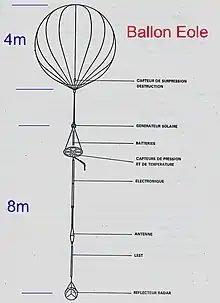

Un ballon-sonde est constitué d'une chaîne de vol, composée par :

- Le ballon lui-même, tirant le reste de la chaîne ;

- Un parachute dans la plupart des cas, afin de permettre une descente en douceur ;

- Un transpondeur permettant aux contrôleurs aériens de connaître sa position — ou un réflecteur radar pour les ballons les plus simples ;

- Une ou plusieurs nacelles, pouvant souvent se détacher à des phases différentes du vol, si nécessaire chacune avec son parachute et/ou son propre transpondeur. C'est la nacelle (le panier en osier est moins utilisé que la simple boîte) qui contient les expériences.

Utilisations

Il existe trois catégories d'utilisation des ballons-sondes :

- les ballons-sondes scientifiques et météorologiques classiques ;

- les ballons pour les écoles, comme le programme Planète-Sciences en France ;

- les ballons amateurs avec les associations de radioamateurs, comme Ballons Haute Altitude France (BHAF) qui aide les projets amateurs français non publicitaires.

Utilisation classique

La plupart des ballons expérimentaux ont un but d’étude de l’atmosphère (par exemple : la couche d’ozone) et sont mis en œuvre par des professionnels tels que le CNES ou des universités.

Il existe aussi des ballons météorologiques dont le but est de relever la température, l’humidité, la vitesse et la force des vents qui aident à l’élaboration de prévisions météorologiques : il s’agit des radiosondages. Les lâchers de ces ballons s’effectuent deux fois par jour, à 0 h TU et 12 h TU, selon une convention de l’Organisation météorologique mondiale[2]. Tous les pays du monde participent à ces lâchers et la répartition des sites fait l’objet d'ententes. En France, par exemple, il existe sept stations de radiosondage[2].

Utilisation amateur

Les ballons-sondes sont lancés depuis longtemps par les radioamateurs. Dans les années 1970, il y avait par exemple en France les "sondes ANJOU" qui emportaient dans l'atmosphère un relais radioamateur à large bande pour permettre des liaisons radio à grande distance. Comme l'horizon vu du ballon est donné par la relation où h est l'altitude du ballon, un ballon à l'altitude de 35 000 mètres a son horizon à 767 km et la liaison radio en vue directe est possible alors que l'atténuation du signal émis par l'émetteur du ballon est très faible. Ce qui explique que le signal reçu au sol pour un émetteur de très faible puissance de 100 à 500 milliwatts est excellent. D'où l'intérêt pour l'expérimentation radio et météo par les radioamateurs.

Un ballon pouvant emporter plusieurs nacelles, un système de caméra de télévision ATV directe en couleur peut même être embarqué dans l'une d'elles. Par exemple une nacelle radioamateur, suivie d’une nacelle école et d’une nacelle télévision peuvent constituer la charge d'un ballon. Les nacelles peuvent être séparées ou réunies pour former un bloc compact d’environ 30 cm de côté. La masse totale de l’ensemble ballon, nacelle et accessoires ne doit pas dépasser 4 kg. Les ballons amateurs sont lâchés par des associations de radioamateurs quand il y a des émetteurs à bord. Il ne peut pas y avoir de ballons lancés par des personnes isolées, non déclarées et non autorisées à émettre dans l'espace. Les élèves, les enseignants, les amateurs et les radioamateurs peuvent être impliqués dans le même projet et travailler en équipe, pour mener à bien un projet et le déclarer à l'aviation civile.

D'autres associations de radioamateurs n'ont pas obligatoirement de projet avec les écoles mais un nombreux public est présent dans toutes les phases de leurs démarches dont des jeunes (ex. ballons BOUFIGO dans la région de Marseille). Ils travaillent souvent de concert avec d'autres organismes comme la sécurité civile. La nacelle principale est munie d'un émetteur VHF ou UHF. En France la fréquence réservée est 144,650 MHz par conventions internationales IARU. Les fréquences autour de 434.650 MHz sont très utilisées dans le monde. Les transmissions durant la voie montante du vol peuvent servir à des actions sur les expériences à bord avec des composants de puissance comme des relais, des servomoteurs ou d'autres systèmes interactifs. Les radioamateurs peuvent expérimenter et innover avec des ballons hélium ou solaires en contrôlant l'altitude du ballon au moyen d'une soupape. Ils peuvent également exécuter le largage ou l’éclatement de l'enveloppe à un moment et pour une altitude très précise. Il est enfin possible de modifier la trajectoire d'un ballon à distance au moyen de la voie montante UHF ou VHF qui transmet des données codées vers le ballon. Les utilisateurs peuvent suivre le déplacement du ballon sur un fond de carte grâce à un logiciel approprié car un module GPS associé à un émetteur et à une interface APRS permet une localisation précise en temps réel de la nacelle pendant presque tout le vol depuis 1996 en France. Le taux de récupération peut alors atteindre 100 % grâce aux prévisions de trajectoire utilisant les prévisions sur les vents de plus en plus fiables et disponibles sur Internet. Le point de chute peut parfois être obtenu avec une précision de l'ordre de 250 à 500 mètres grâce à ces prévisions et aux données GPS lors du vol. Les équipes de récupération radioamateurs sont souvent sur le lieu de la chute avant l'arrivée du ballon pour assurer la récupération du matériel de la nacelle. Les radio-amateurs de la sécurité civile participent souvent pour pratiquer un entraînement de recherches dans la nature. Voir FNRASEC.

Les ballons-sondes sont de formidables vecteurs pour les expériences. C'est pour cela que par exemple en France le CNES, en partenariat avec l’association Planète Sciences, permet aux jeunes de créer eux-mêmes leur(s) expérience(s) dans le cadre du programme « Un ballon pour l'école ». Celles-ci seront alors accrochées à une nacelle sous un ballon en latex qui peut atteindre 25 à 30 km d'altitude[15]. Ces expériences menées déjà dans de nombreuses écoles (~150 par an) permettent aux élèves d'étudier l'atmosphère, la pollution, de prendre des photos ou des films à des altitudes diverses. Ces projets doivent commencer en début d'année scolaire et le lâcher se fait de mars à mai. Statistiquement et grâce à l’autocollant posé sur la nacelle, on récupère 2 ballons sur 3. La recherche au sol s'effectue par radiogoniométrie classique pratiquée par des radioamateurs qui organisent la récupération à la demande des écoles. Le taux de récupération des nacelles peut également atteindre 100 % dans ce cas.

Depuis l'avènement des caméras d'actions, des amateurs[16] ou des entreprises spécialisées[17] ont détourné l'usage des ballons-sondes pour atteindre la stratosphère et y réaliser des images spectaculaires d'objets, marques ou logos.

Notes et références

- Droit français : arrêté du relatif à la terminologie des sciences et techniques spatiales.

- Organisation météorologique mondiale, « Ballon-sonde », Glossaire de la météorologie, Eumetcal (consulté le )

- « La conquête de la troisième dimension : Le radiosondage », Mesurer l'atmosphère, Météo-France (consulté le )

- « La conquête de la troisième dimension : Les ballons-sondes », Mesurer l'atmosphère, Météo-France (consulté le )

- (en) « Research on Balloon to Float over 50km Altitude », Institute of Space and Astronautical Science, JAXA (consulté le ).

- « Bureau (Robert) », Météo-France (version du 29 octobre 2007 sur Internet Archive)

- Organisation météorologique mondiale, « Ballon météorologique », sur Eumetcal (consulté le )

- Organisation météorologique mondiale, « Ballon à volume constant », sur Eumetcal (consulté le )

- Organisation météorologique mondiale, « Ballon à niveau constant », sur Eumetcal (consulté le )

- Organisation météorologique mondiale, « Sondage par ballon captif », sur Eumetcal (consulté le )

- Organisation météorologique mondiale, « Ballon cerf-volant », sur Eumetcal (consulté le )

- Organisation météorologique mondiale, « Ballon tétraédrique », sur Eumetcal (consulté le )

- (en) J. K. Angell et D. H. Pack, « Analysis of low-level Constant Volume Ballon (Tetroon) Flights from Wallops Island », Journal of Atmospheric Sciences, AMS, vol. 19, no 1, (ISSN 1520-0469, résumé, lire en ligne [PDF], consulté le )

- Organisation météorologique mondiale, « Sondage par ballon dirigeable », sur Eumetcal (consulté le )

- Organisation météorologique mondiale, « Sondage par ballon-fusée », sur Eumetcal (consulté le )

- « Un Ballon Pour l’École (UBPE) », Planète sciences (consulté le )

- Méprises Du Ciel, « Vidéo amateur avec un Lego », sur youtube.com,

- « Entreprise offrant le lancement de marques dans la stratosphère », sur publicom.space (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- http://www.radioamateurs-france.fr/

- https://ballonssondes.wordpress.com/

- https://ukhas.org.uk/ UKHAS pour nos voisins anglais.

- http://www.swiss-strato.com/ Association Swiss Strato

- (en) « SQ6KXY Radiosonde Tracker Database », agrégateur de suivi de ballons-sondes par des amateurs.