Radioamateur

Les radioamateurs sont des personnes qui pratiquent, sans intérêt pécuniaire, un loisir technique permettant d'expérimenter les techniques de transmission et par conséquent d'établir des liaisons radio avec d'autres radioamateurs du monde entier. Beaucoup d'avancées technologiques sont dues aux radioamateurs, c'est par exemple grâce à eux que les fréquences au-dessus de 30 MHz sont aujourd'hui utilisées. L'activité radioamateur permet d'acquérir ainsi des connaissances techniques dans les domaines de la radio et de l'électronique et de développer des liens d'amitié entre amateurs de différents pays.

Définitions de l'Union internationale des télécommunications

Chargée de la réglementation et de la planification des télécommunications dans le monde, l'Union internationale des télécommunications donne les définitions concernant la radio d'amateur.

Service d'amateur

« Service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs, c'est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire »[1].

Service d'amateur par satellite

« Service de radiocommunication faisant usage de stations spatiales situées sur des satellites de la Terre pour les mêmes fins que le service d'amateur. »[2]

Radioamateur

« Opérateur possédant certaines qualifications techniques et opérationnelles minimales pour assurer l’exploitation correcte d’une station d’amateur ou d’amateur par satellite »

Amateur

Dans l'expression radioamateur, le mot amateur doit être compris dans son sens premier « Celui qui a un goût vif pour une chose »[3]. Le qualificatif amateur n'est pas une appréciation péjorative de la qualité des opérateurs qui ont souvent un niveau de technicité et de savoir-faire très élevé. D'autre part il sous-entend que les communications se font à titre privé et ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une quelconque rémunération[4].

Qualifications techniques et théoriques

L'Union internationale des télécommunications recommande :

- que les administrations prennent les mesures qu'elles estiment nécessaires pour vérifier les qualifications techniques et opérationnelles des personnes qui souhaitent exploiter une station d’amateur ;

- que toute personne souhaitant obtenir une licence d’exploitation d’une station d’amateur fasse la démonstration de ses connaissances théoriques.

Ces règles et recommandations sont appliquées dans la plupart des pays dans les mêmes termes.

Limites, SWL et CB

Les radioamateurs peuvent discuter de technique radio, mais on voit également apparaître dans les conversations d'autres sujets scientifiques connexes comme la météorologie, l'informatique, l'astronomie, etc. Aujourd'hui, l'usage admet qu'on aborde également ce qui concerne la vie associative pour autant que chaque opérateur discute en son nom propre et non pas au nom de tierces personnes. Les radioamateurs ont un devoir de réserve et s'interdisent d'aborder les thèmes politiques et religieux. Pour clarifier une confusion fréquente, les radioamateurs, radioécouteurs (SWL) et cibistes partagent tous la passion pour la radio de loisir. Il s'agit cependant de pratiques différentes qui correspondent chacune à une législation spécifique. Il n'est pas rare de voir un amateur passer d’une activité à l’autre. La licence radioamateur, grâce aux diverses bandes et à la puissance supérieure qu’elle autorise, donne plus de possibilités que la CB (Citizen-band), qui reste limitée à la bande des 27 MHz Quant aux radioécouteurs, encore appelés SWL, abréviation de Short Wave Listener (écouteurs sur ondes courtes), ce sont les passionnés de l'écoute des communications radio. Les personnes qui écoutent les stations de radiodiffusion sont parfois appelées BCL pour Broadcast Listener.

Radioamateurs dans le monde

Le nombre total de radioamateurs licenciés dans le monde est proche de trois millions, avec une population très inégale selon les pays. Environ 15 % des radioamateurs sont des femmes (« YL », pour Young Lady). En France elles sont 2,31 % soit 344 YL en 2011.

Les pays les plus représentés sont les suivants :

| Pays | Nombre de radioamateurs |

Année des données |

Source |

|---|---|---|---|

| États-Unis | 822 940 | 2019 | [5] |

| Japon | 453 581 | 2015 | [6] |

| Thaïlande | 141 241 | 1999 | [7] |

| Corée du Sud | 141 000 | 2000 | [7] |

| Allemagne | 75 262 | 2007 | [8] |

| Royaume-Uni | 71 250 | 2009 | [7] |

| Taïwan | 68 692 | 1999 | [7] |

| Canada | 81 245 | 2019 | [5] |

| Espagne | 58 700 | 1999 | [7] |

| Russie | 38 000 | 1993 | [7] |

| Brésil | 32 053 | 1997 | [7] |

| Italie | 30 000 | 1993 | [7] |

| Indonésie | 27 815 | 1997 | [7] |

| Chine | 20 000 | 2008 | [9] |

| Ukraine | 17 265 | 2000 | [7] |

| Argentine | 16 889 | 1999 | [7] |

| France | 13 956 | 2020 | [10] |

| Inde | 10 679 | 2000 | [7] |

| Afrique du Sud | 6 000 | 1994 | [7] |

| Belgique | 5 423 | 2018 | [11] |

| Norvège | 5 302 | 2000 | [7] |

| Suisse | 4 662 | 2010 | [13] |

À l'opposé, des pays comme la Tunisie, Vanuatu ou le Laos, ne comptent que deux ou trois licenciés.

Seuls la Corée du Nord et le Yémen n'autorisent pas le radioamateurisme.

Histoire

Chronologie

- Dès le début du XXe siècle. En France, la demande pour une station privée de télégraphie sans fil (TSF) est faite au directeur des postes, télégraphes et téléphones (PTT) du département où habite l'amateur de TSF[14] - [15].

- Le parait le décret qui classe les stations radiotélégraphiques en catégories et prévoit que l'administration des PTT doit accorder des autorisations pour l'installation des stations privées et des stations temporaires.

- 1908 : l'Union des Sociétés de TSF de France est fondée.

- 1914 : en France, quelques amateurs de TSF (radioamateurs) de la Société de TSF française à Juvisy-sur-Orge éditent la revue « TSF » le . Quatre mois après, quelques dizaines d'amateurs de TSF étaient membres de la Société de TSF.

- En 1914 on compte 23 postes privés expérimentaux autorisés à transmettre entre des heures définies : de 2 heures à 7 heures, de 9 heures à 10 h 45, de 17 heures à 19 heures.

- 1917 : en France, l’autorisation d’établir des postes radiotélégraphiques de transmission n’est accordée aux particuliers qu'au tant qu'il ne peut en résulter aucun inconvénient pour le fonctionnement des postes d'intérêt public. Les postes de réception sont autorisés dans les mêmes conditions que les postes de transmission. La concession est sollicitée par des citoyens français qui sont autorisés par le chef du service local des PTT sur demande de l'intéressé. En temps de guerre, tous les postes privés radioélectriques, sauf ceux utilisés par, ou pour, le compte des autorités militaires, doivent être supprimés[16].

- 1921 : Attribution d'une bande de longueur d'onde inférieures à 200 mètres aux amateurs de TSF[17].

En France, la première bande d'amateurs de télégraphie sans fil est de 175 m à 150 m (1,72 MHz à 2 MHz). - 1923 : le , la première liaison transatlantique bilatérale sur ondes moyennes est réalisée sur 2,72 MHz (110 m) entre un radioamateur américain, Fred Schnell, 1MO, et le radioamateur français Léon Deloy, 8AB, à Nice.

En France, le service amateur est clarifié[18].

- Puissance et longueurs d’onde déterminées dans chaque cas, suivant le but recherché ( spécifier la nature des essais entrepris). Heures autorisées : 24 à 10 h. et 15h à 16h. des restrictions sont faites pour les longueurs d’onde suivantes 9, 15, 25, 45, 109, 115, à 125 mètres[19].

- 1925 Création de l'Union Internationale des Amateurs de TSF à Paris ainsi que le Réseau des émetteurs français, l'association nationale des radioamateurs.

- 1929 Création des bandes d'amateurs de T.S.F. de 80 mètres, 40 mètres, 20 mètres, 10 mètres, 5 mètres par la Conférence de Washington de 1927.

- 1961 : lancement du premier satellite radioamateur (seulement quatre ans après Spoutnik 1). Depuis lors, une quarantaine de satellites de fabrication radioamateur ont été lancés.

- 2003 : environ 2 500 000 radioamateurs dans le monde expérimentent et communiquent en différents modes de modulation et sur des fréquences s'étendant des LF (135,7 kHz) aux ondes millimétriques (250 GHz).

- 2006 : le nombre de radioamateurs en France est de 15 706 opérateurs (-2,7 % par rapport à 2005) selon l'ANFR. En Belgique, on compte de l'ordre de 6 000 radioamateurs.

- 2012 :Une évolution majeure de la prise en compte de l’article L33-2 par l’administration, tel que cela apparaît dans le compte rendu de la réunion du avec l’ARCEP, la DGCIS et l’ANFR : l’article 5 de la réglementation précédente concernant l’interdiction explicite de toute connexion à un réseau ouvert au public est maintenant abrogée :Les réseaux indépendants définis aux 1o et 3o de l’article L. 33-3 peuvent être librement connectés aux réseaux ouverts au public à condition de ne pas permettre l’échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l’usage du réseau indépendant est réservé.

- 2015 : 13 752 opérateurs en France soit une baisse de −23,58 % ces dix dernières années. Le renouvellement de la population radioamateur n’est plus assuré depuis de nombreuses années, comme le soulignait déjà l’ANFR dans son rapport d’activité en 2007. Le nombre de nouveaux licenciés n’arrive plus à combler la baisse des licenciés annuels comme l'explique le blog Passion Radio[10].

- 2018 : 13 026 radioamateurs en France (source ANFR).

Évolution en Europe

Après la guerre, les magasins de « surplus » militaires permettent de trouver des émetteurs et récepteurs à bas prix, comme les command set américains ou les FuG allemands, modifiables pour les bandes amateurs, ainsi que des composants spéciaux en abondance comme les « quartz » FT243. Les récepteurs HF les plus recherchés sont le BC342 des surplus, ou le « HRO » américain.

Dans les années 1960, des fournisseurs américains proposent des équipements spéciaux pour radioamateurs, comme Hallicrafters et Hammarlund. En Europe, l'italien Geloso propose récepteurs, émetteurs ou modules. Les kits adaptés aux passionnés comme ceux de Heathkit apparaissent. Mais les amateurs construisent toujours leur matériel, en télégraphie ou téléphonie, ou modifient les équipements aéronautiques déclassés pour démarrer en 144 MHz. La modulation BLU, plus performante, apparaît en HF et supplante progressivement l'AM (modulation d'amplitude).

Les années 1970 voient la généralisation des émetteurs-récepteurs BLU . Les amateurs les plus favorisés peuvent acheter la Collins S-line (la « Rolls Royce » des amateurs), les débutants se contentent des kits monobande HW32 de Heathkit. La yagi tribande en HF fait son apparition sur les toits, signalant les amateurs sans ambiguïté.

Ces marques historiques, presque mythiques, des années 1960-70, comme Collins, Swan, Drake, Heathkit, laissent progressivement la place aux trois fournisseurs asiatiques Icom, Kenwood et Yaesu.

À partir des années 1995, le radioamateurisme connaît un déclin en Europe de l'Ouest, alors qu'il explose en Europe de l'Est après la libéralisation des régimes. Les amateurs construisent de moins en moins leur matériel HF ou VHF, mais les expérimentateurs et techniciens s'orientent vers les micro-ondes, le « packet-radio », les relais, la télévision amateur... Certains pays d'Europe ont comme au Royaume Uni des Foundations licences ou en Belgique la licence de base avec des examens très simple. La France avait les classes 3 novices FØ, mais il ne reste que l'examen classe 2 F4 avec un niveau technique très élevé. Beaucoup de gens qui grâce à des examens simples seraient devenu radioamateurs préfèrent étre pirates sur 11 mètres, 45 mètres, PMR446. Il existe aussi le radioamateurisme virtuel par internet, comme avec HamSphere ou QsoNet.

Bande dessinée et cinématographie

- Dans la littérature de bande dessinée, André Franquin, dans une aventure de Spirou et Fantasio, a imaginé un roi victime d'un coup d’État et demandant assistance sur les ondes amateur : QRN sur Bretzelburg[20]. Les experts remarqueront que l'utilisation du code QRM — se rapportant à des brouillages provenant d'autres stations émettrices — aurait dû être préféré à QRN plus volontiers utilisé pour des parasites météorologiques ou atmosphériques. QRM figurait d'ailleurs dans le titre original. Ce sont des lecteurs du journal qui avaient suggéré cette modification, qui fut acceptée, arguant du fait qu'il ne s'agit pas de parasites provenant d'une station émettrice mais d'un simple poste à transistor. L'idée de ce parasitage est venue de Greg, appelé à la rescousse pour le scénario[21].

- Greg met en scène Achille Talon faisant de la radioamateur dans son album Mon fils à moi ! en 1971.

- Dans l'album des aventures de Tintin (bande dessinée) « Le Lotus bleu », Tintin écoute à deux reprises (pages 1 et 19) des émissions en Morse sur « ondes courtes ». Ces écoutes sont essentielles à l'intrigue puisqu'elles permettent de trouver la fumerie d'opium portant le nom de l'album.

- Dans l'album de bande dessinée Métro Châtelet direction Cassiopée des aventures de Valérian et Laureline, Monsieur Albert montre à Valérian son "cagibi de radio amateur" qui le "met en contact avec des correspondants du monde entier"[22]. La pièce sert également de refuge à ses chats.

- Le film Si tous les gars du monde de Christian-Jaque (1956) était entièrement consacré aux secours à un chalutier en urgence médicale, par une chaîne internationale de radioamateurs.

- Dans le film Contact de Robert Zemeckis (1997) adapté du roman de Carl Sagan, l'héroïne Ellie Arroway jouée par Jodie Foster est radioamateur depuis son enfance.

- Le film Sergio & Sergueï (2017) du réalisateur Ernesto Daranas, raconte une histoire d’amitié dans les années 1990, entre Sergio un radioamateur cubain et Sergueï un cosmonaute soviétique.

Radioamateurs célèbres

- Juan Carlos, ancien roi d'Espagne, a été actif avec l'indicatif : EA0JC.

- Rajiv Gandhi, ancien Premier ministre de l'Inde (décédé en 1991), était actif avec l'indicatif : VU2RG, son épouse Sonia est titulaire de l'indicatif : VU2SON.

- Marlon Brando, depuis sa retraite à Tetiaroa (Polynésie française), a opéré longtemps une station radioamateur sous le nom de Martin Brandeaux avec l'indicatif : FO5GJ.

- Hussein de Jordanie, l'ancien roi était actif avec l'indicatif : JY1, son épouse la reine Noor de Jordanie a l'indicatif : JY1NH.

- Hassan ben Talal (le prince), frère du roi Hussein de Jordanie, a l'indicatif : JY2HT.

- Elder Apollo, moine du monastère de Docheiariou, République monastique du Mont Athos. Seul radioamateur autorisé du Mont Athos avec l'indicatif : SV2ASP.

- Albert II de Monaco a eu à titre honorifique, en tant que Président d'Honneur de l'Association des Radioamateurs de Monaco, l'indicatif d'appel : 3A0AG, qu'il n'a jamais utilisé ni autorisé un autre radioamateur licencié à utiliser. Cet indicatif ne figure d'ailleurs pas dans la liste officielle des radioamateurs de Monaco[23] bien que figurant sur divers sites[24].

- Bhumibol Adulyadej, le roi de Thaïlande est mentionné sous l'indicatif : HS1A. Il est SK depuis le .

- Hassan II, roi du Maroc, avait comme indicatif : CN8MH.

- Émile Lahoud, président de la République du Liban de 1998 à 2007, a pour indicatif : OD5LE.

- Adrien Lamy, acteur et chanteur français (décédé en juin 1940), avec comme indicatif F8IL.

- Carlos Menem, ancien président argentin, a pour indicatif : LU1SM.

- Augusto Pinochet, avait pour indicatif : CE3GP.

- Francesco Cossiga, ex-président de la République italienne, avait pour indicatif : I0FCG.

- Qabus ibn Saïd, le sultan d'Oman a pour indicatif : A41AA.

- Al-Walid ben Talal ben Abdelaziz Al Saoud, le prince a l'indicatif : HZ1TC.

- Fernando Belaúnde Terry, ex-président du Pérou, avait l'indicatif : OA4FB.

- Akio Morita et Masaru Ibuka, les deux cofondateurs de la société multinationale japonaise Sony, ont été radioamateurs sous les indicatifs respectivement : JP1DPJ et J3BB.

De nombreuses célébrités américaines ont été radioamateurs.

- Walter Cronkite, le journaliste possède l'indicatif : KB2GSD.

- Barry Goldwater, le sénateur possède l'indicatif : K7UGA.

- Robert Moog, le créateur des synthétiseurs Moog, avait l'indicatif : K2AMH.

- Steve Wozniak, cofondateur d'Apple, avec l'indicatif : WA6BND.

- Joe Walsh, ex-guitariste des Eagles, indicatif : WB6ACU.

- Greg Ginn, fondateur du groupe punk hardcore « Black Flag » et producteur de disques, était radioamateur avec l'indicatif : WB6ZNM.

- Feargal Sharkey, cofondateur du groupe punk rock « The Undertones », est radioamateur avec l'indicatif : G0OAN.

- Chet Atkins, guitariste, a eu deux indicatifs : WA4CZD, puis en 1998, W4CGP.

- Joe Taylor, astrophysicien américain, prix Nobel de physique de 1993, a comme indicatif : K1JT.

De nombreux astronautes, cosmonautes ou spationautes ont été radioamateurs.

- Youri Gagarine, premier homme dans l'espace, avait comme indicatif : UA1LO.

- Roberto Vittori, cosmonaute italien, a comme indicatif : IZ6ERU.

- Dirk Frimout, premier astronaute belge, a pour indicatif : ON1AFD.

- Frank De Winne, deuxième Belge dans l'espace et premier commandant européen de l'ISS, a pour indicatif : ON1DWN.

- Claude Nicollier, spationaute suisse, a comme indicatif : HB9CN.

- Sylvain Anichini, ex-directeur général adjoint de Radio France et responsable technique dans de nombreux médias, chevalier de la légion d'honneur, a comme indicatif : F1EYG.

- Ulrich Rohde (de) (Dr), fils du cofondateur de Rohde & Schwarz (en), inventeur, a comme indicatifs : N1UL et DJ2LR.

- Christophe Fourtet, cofondateur de Sigfox, a comme indicatif : F1RHR.

- Thomas Pesquet, spationaute français, avec comme indicatif : FX0ISS[25] à bord de la Station spatiale internationale ou KG5FYG sur Terre.

- Gaël Musquet, hacker français, avec comme indicatif : F4HXS[26], cofondateur de l'association OpenStreetMap France et Hand[27], chevalier de l'ordre national du mérite en 2018[28].

Législation

Règles internationales

Le spectre hertzien est une ressource naturelle. Son utilisation est réglementée par l'Union internationale des télécommunications (IUT) et l'Union internationale des radioamateurs (IARU) au sein de l'ONU[29], chargée de définir la répartition et les modalités d'utilisation des fréquences hertziennes.

Le Règlement des radiocommunications (RR) comprend les règles liées au service radioamateur. Il est révisé tous les trois ans lors de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR). La refonte de l'article 25 du Règlement des radiocommunications lors de la Conférence de 2003 a, en particulier, supprimé l’obligation de la connaissance du code Morse[30] pour utiliser les fréquences au-dessous de 29,7 MHz. Ceci tend à se généraliser, mais certains pays, dont la Russie, continuent (en 2008) de l'exiger.

L'activité radioamateur est accessible à tous, quel que soit le niveau d'instruction, y compris aux enfants, bien que certains pays imposent un âge minimum de 13 ans.

Réglementation européenne

La Conférence Européenne des administrations des Postes et Télécommunications (CEPT) régule et réglemente l’utilisation des radiocommunications au niveau européen. Elle émet des avis, des recommandations et des décisions en se basant sur le Règlement des radiocommunications. Elle est composée de 44 membres (Union Européenne et pays d’Europe centrale et orientale).

Les recommandations significatives :

- T/R 61-1 : libre circulation des radioamateurs dans les pays membres de la CEPT, et suppression de référence à l'examen de morse pour obtenir un certificat d'opérateur du service amateur

- T/R 61-2 : harmonisation des réglementations nationales (certificat d'opérateur, programme de l'examen)[31].

Les radioamateurs européens sont autorisés à émettre sous la double condition d'avoir subi avec succès l'examen permettant la délivrance du « certificat d'opérateur des services d'amateur » après quoi, sous réserve de paiement d'une taxe spéciale annuelle, leur est délivrée l'autorisation administrative accompagnée de l'indicatif d'appel.

En France, c’est l'Agence nationale des fréquences (ANFR) qui assure la gestion des indicatifs et des fréquences et organise le passage des examens, sous contrôle de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).

En Belgique, l'autorité de régulation est l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT).

En Suisse, le radioamateurisme est supervisé par l'Office fédéral de la communication (OFCOM), dans le cadre des lois régissant les télécommunications.

Examen et licence

Les radioamateurs sont les seuls opérateurs de service radio ayant le droit de réaliser leur propre équipement sans homologation technique. Ceci impose néanmoins un examen de niveau technique dans la plupart des pays, pour éviter les gênes ou brouillages aux autres services, ainsi que les risques induits par certaines ondes non ionisantes pour la santé et l'environnement (via le respect des normes et recommandations relatives à ces sujets[32]).

La connaissance obligatoire du code Morse a cependant été supprimée depuis 2012[33], sauf dans de rares pays (Russie par exemple).

L'âge moyen des radioamateurs est proche de 60 ans, beaucoup d'amateurs obtenant leur licence entre 40 et 50 ans. Pour lutter contre ce vieillissement, un assouplissement de la licence permettant d'opérer en novice avec un examen plus simple et des limites de puissance et de bandes plus réduites a vu le jour dans la plupart des pays pour encourager et rajeunir le radio amateurisme. En France moins de 1 % des radioamateurs ont moins de 25 ans !

En France, depuis 2012 entre en vigueur une licence de classe unique radioamateur avec un unique certificat d’opérateur de la classe 2 CEPT[34].

Les titulaires des différents certificats d’opérateur des services d’amateur délivrés antérieurement à 2012 conservent les bénéfices de leur classe et de leur indicatif d’appel personnel (donc l'ex classe 1 dite « radiotélégraphiste » et l'ex classe 3 dite « novice »).

Une précision toutefois, ne pas confondre Certificat d'opérateur du service amateur et licence d'émission.

Le Certificat d'opérateur du service amateur s'obtient en réussissant l'examen technique et de législation[33], mais ne donne pas pour autant le droit d'émettre. Après et seulement après cette obtention on peut demander à l'administration le droit d'émettre, et seulement là, l'administration délivre un indicatif officiel[33] et donc le droit d'émettre matérialisé par une licence d'émission. Cette licence est renouvelée tous les ans par le payement d'une redevance versée au centre des impôts adéquat, qui s'élève à 46 € annuel (montant 2017)[35] - [36]. Cette taxe a été supprimée le [37]. Par mesure disciplinaire la licence d'émission peut-être supprimée ou suspendue, alors que le certificat d'opérateur est à vie.

Indicatif radioamateur

L'indicatif, délivré par l'administration, est l'identifiant de la station d'amateur — une sorte de numéro d'immatriculation — et l'opérateur certifié, responsable de l'utilisation qui est faite de sa station, utilisera cet indicatif pour transmettre. L'indicatif étant attaché à la station d'amateur, si un opérateur autre (dit « occasionnel ») souhaite utiliser la station, il devra obtenir l'autorisation de l'opérateur titulaire, puis, dans son trafic, utiliser l'indicatif de la station qu'il opère, suivi de son indicatif propre. C'est le cas lors de l'utilisation d'une station d'amateur de radio-club par exemple. Chaque opérateur doit respecter les prérogatives (bandes de fréquence, puissance, type de transmission) de son certificat personnel lorsqu'il opère sur une station d'amateur. Il utilisera l'indicatif du radio-club suivi de son propre indicatif lors des transmissions.

En jargon radioamateur on utilise le terme de « pirate » pour désigner toute émission hors des réglementations : puissance, limites de bande, usurpation d’indicatif ou trafic sans licence ou autorisation. Ces infractions peuvent être poursuivies et sévèrement sanctionnées, surtout en cas de brouillage d'autres services.

Histoire des indicatifs

L'histoire des indicatifs se confond avec l'histoire du radioamateurisme.

| Préfixes des pays (1920) |

0 : Pays-Bas |

Au tout début de l'émission d'amateur, vers les années 1906–1907, chaque radioamateur choisissait son indicatif comme il le souhaitait. Dès 1912, la conférence Radiotélégraphique Internationale demande d'établir une liste qui permettra d'identifier tous les opérateurs utilisant le spectre radioélectrique. 1920 pour les radioamateurs, l'indicatif serait composé d'un chiffre indiquant le pays d'origine (voir tableau ci-contre) suivi de deux ou trois lettres.

En 1921, un réseau d'émission d'amateur fonctionne dans la région de Marseille et chacun s'identifie avec un indicatif personnel de son choix : presque tous les nouveaux amateurs utilisent 8AAA, signe de l'influence des anciens du 8e Génie. Sous la pression des amateurs, l’administration des PTT délivre le la première autorisation d'émission d'amateur sous l'indicatif « 8AA » à André Riss de Boulogne-sur-Mer. Ce furent ensuite 8AB (Léon Deloy), 8BF (Pierre Louis), 8CA (Réginald Gouraud), 8GL (Jack Lefebvre)… Les indicatifs étaient réattribués au fur et à mesure qu'ils n'étaient plus utilisés. Étant donné que les liaisons transatlantiques ne s'envisageaient pas à ce moment, radioamateurs des États-Unis ont pris le chiffre « 1-9 » ; les risques de confusions avec l'Europe n'existaient pas encore.

Ce système a été conservé jusqu'en 1923 où la première liaison transatlantique (8AB, Léon Deloy et 1MO, Fred Schnell) a nécessité d'augmenter le nombre de préfixes nationaux en raison du grand nombre de pays pouvant potentiellement être en contact. Pour cela, on a adjoint une lettre en tête de l'indicatif, qui, au départ, était l'initiale du pays. Mais le nombre de pays devenant de plus en plus grand, il a fallu ajouter une deuxième lettre pour certains pays jusqu'à arriver au système actuel. L'ajout des préfixes de nationalité sous forme de lettres a permis d'utiliser le chiffre pour créer des catégories internes à chaque pays ; différenciation chronologique et, plus tard, de la classe de licence[38].

Format actuel de l'indicatif radioamateur

Cet indicatif obéit à un format standard de la forme PPxSSSS défini par le Règlement des radiocommunications :

- PP préfixe permettant d'identifier le pays, parfois en rapport avec son nom :

Parfois non :

- – ON à OT pour la Belgique,

- – VE, VA, V0 et VY pour le Canada, VE2 et VA2 pour le Québec. Par contre il faut remarquer que l'indicatif de presque tous les anciens dominions de la couronne britannique commence par un V lettre attribuée à l'origine au Royaume Uni : Canada VE, Inde VU, Australie VK, les T.O.M. britanniques VP.

Ces préfixes sont identiques à ceux utilisés pour identifier les aéronefs ou les bateaux, ou des stations radio autres qu'amateurs ;

- X un chiffre qualifiant la classe de licence ou la zone géographique ; quelquefois il peut y avoir plusieurs chiffres par exemple pour célébrer un événement spécial ;

- SSSS le suffixe personnel attribué au titulaire constitué généralement de 1 à 3 caractères, mais pouvant aller jusqu'à 4 caractères compte tenu de l'augmentation du nombre de radioamateurs et du fait que, dans la mesure du possible, les anciens indicatifs ne sont pas réutilisés.

- Ce groupe de caractères est complété par le suffixe :

- – /P pour les activités portables: station radio démontable utilisée pendant des haltes (ou en des points déterminés) à l'intérieur des limites géographiques d'un pays ou d'un continent.

- – /M pour les activités mobiles: station radio utilisée en mouvement (ou pendant des haltes en des points non déterminés) à l'intérieur des limites géographiques d'un pays ou d'un continent.

- – /MM pour les activités maritimes mobiles: station radio utilisée à bord d'un navire en mer, et qui n'est pas amarré en permanence.

- - /AM pour les activités aviations mobiles: station radio utilisée à bord d'un aéronef aux États-Unis ou d'un véhicule aérospatial. En France, l'utilisation d'une station radioamateur à bord d'un aéronef est possible[39]. Dispositions relatives à l’utilisation de stations radioélectriques du service d’amateur à bord d’un aéronef (notamment avion, ballon sonde...)

Les relais et balises françaises ont un indicatif commençant par F1Z ou F5Z. Exemple la balise de Beaune : F1ZAW.

Exemples : F5ABC est une station radioamateur française fixe disposant de tous les privilèges ; ON3ABC est une station radioamateur belge utilisée par un amateur disposant d'une licence de base (novice) ; VE2AAA est une station radioamateur canadienne située au Québec.

Dans certains pays, par exemple au Canada, le préfixe associé à un chiffre est déterminé par la région où se trouve la station. En Russie, les chiffres dépendent de l'oblast (région) dans laquelle réside l'amateur.

Le détail des indicatifs selon les pays et provinces peut être obtenu sur les sites radioamateur, comme l'ARRL[40] - [41].

Indicatifs spéciaux

Si on suit cette nomenclature, il peut exister des indicatifs de trois signes du genre « PnS » tel que l'indicatif « C3W » attribué à une station de Chypre (5B). Il s'agit d'un indicatif spécial.

Aux États-Unis on les appelle les indicatifs « 1×1 » et sont réservés à la commémoration d'événements spéciaux.

Des indicatifs plus longs sont autorisés, en respect de la législation. La plupart des pays utilisent ce format raccourci à 3 ou 4 caractères car, d'une part il permet d'identifier rapidement la station célébrant un événement, ce qui attire les amateurs, et d'autre part, accélère les contacts (QSO).

En parallèle, les administrations nationales peuvent distribuer des indicatifs particuliers (que certains logiciels radioamateurs, et parfois les radioamateurs eux-mêmes, ne reconnaissent pas comme étant valides) tel que « Z3100A » qui célèbre le centième anniversaire d'une institution. En 2005, l'indicatif HE1TELE[42] est attribué aux radioamateurs valaisans[43] de Suisse (HB), pour le Téléthon.

Indicatifs personnalisés

En général, c'est l'administration de tutelle qui délivre l'indicatif au radioamateur en fonction de sa classe de licence ou de son lieu de résidence selon le cas.

Certaines administrations autorisent l'utilisateur à choisir lui-même le suffixe et parfois le chiffre qu'il souhaite utiliser dans son indicatif, mais ce n'est pas le cas en France où le chiffre correspond à la classe d'indicatif.

Certaines opératrices (appelées « YL » pour Young Lady dans le jargon radioamateur) peuvent — compte tenu de leur petit nombre — obtenir parfois un indicatif se terminant par YL (exemple : F4XYL ou HB9XYL). De la même façon, des radioamateurs régulièrement en voyage à l'étranger demandent parfois « X » après le chiffre, tel « 5U7X ».

Techniques de transmission

Modes d'émission

Les radioamateurs utilisent différents modes de transmission pour communiquer. Les communications en téléphonie (transmission de la voix) sont les plus courantes. Elles peuvent être réalisées, par exemple, en modulation de fréquence (FM) pour une bonne qualité de son ou encore en bande latérale unique (BLU) qui permet une bonne efficacité avec une qualité du son et une bande passante réduites.

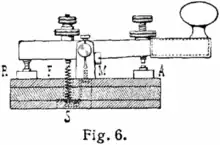

La radiotélégraphie (CW, abréviation de Continuous Wave) qui utilise le code Morse est une activité qui date des tout premiers temps de la radio. Aujourd'hui la technologie a fait disparaître le code Morse de presque toutes les communications et son apprentissage n'est plus obligatoire pour la licence de radioamateur dans la plupart des pays. Cependant beaucoup de radioamateurs continuent d'utiliser le code Morse, en particulier sur

les bandes décamétriques, ou pour des expérimentations comme la réflexion sur la Lune (Moon Bounce) en raison de son efficacité. De plus, un code international autorise des contacts avec le monde entier en s'affranchissant de la barrière linguistique. Dans chaque bande radioamateur des plages de fréquences sont réservées par l'IARU à ce type de transmission.

L'apparition des ordinateurs personnels a permis de développer les modes de transmission numériques comme le radiotélétype (RTTY) qui autrefois demandait la mise en œuvre d'un équipement mécanique lourd. Les radioamateurs ont conduit le développement du packet radio qui a utilisé des protocoles comme TCP/IP dès les années 1970. Des modes numériques spécifiques comme le PSK31 permettent des communications en temps réel, à faible puissance, sur les ondes décamétriques.

Les modes couramment utilisés :

- téléphonie : BLU, AM, FM,

- transmission de texte : radiotélétype (RTTY, téléscripteur), AMTOR, PSK31,

- transmission d'image : ATV ou télévision amateur, transmission d'image à balayage lent (télévision à balayage lent (SSTV), fac-similé (fax)),

- transmissions numériques : réseau de communications numériques packet radio, APRS, DMR, D-STAR, M17, P25 et C4FM.

Fréquences

Les radioamateurs peuvent émettre sur une vingtaine de bandes réparties régulièrement sur tout le spectre radioélectrique. Ces bandes sont globalement les mêmes dans le monde entier. Cependant, certaines ne sont allouées aux radioamateurs que dans certaines régions UIT, d'autres voient leurs limites modifiées selon la région. De plus, les législations nationales peuvent induire quelques différences entre pays.

Les règlements de l'UIT définissent trois régions :

- Europe, Afrique, l'ouest du Moyen-Orient, le nord de l'Asie (UIT région 1).

- Amérique et Groenland, (UIT région 2).

- Océanie et Asie, (UIT région 3).

Le tableau suivant donne une liste de toutes les bandes autorisées dans le monde[44] - [45]. Les limites indiquées correspondent aux maxima constatés ; bien souvent, les législations locales des pays imposent des limites plus restreintes[46].

| Appellation | Limite inférieure | Limite supérieure | Notes |

|---|---|---|---|

| Bandes BF MF HF (ondes longues, moyennes et courtes) | |||

| Bande des 2 km | 135,7 kHz | 137,8 kHz | Bande limitée aux modes numériques (Morse inclus) avec 1 W PIRE, autorisée depuis la CAMR de 2007. |

| Bande des 630 mètres | 472 kHz | 479 kHz | Sans gêner les pays où la bande 415 kHz à 526,5 kHz est exclusive aux services maritime et aéronautique[47]. Autorisé en France depuis [48]. |

| Bande des 160 mètres | 1 800 kHz | 2 000 kHz | Limite supérieure variable selon les pays. |

| Bande des 80 mètres | 3 500 kHz | 4 000 kHz | Bande partagée avec d'autres services, limites variables selon les pays. |

| Bande des 60 mètres | 5 200 kHz | 5 405 kHz | Utilisée avec des canaux dans la bande aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Norvège, en Finlande et en Islande. |

| Bande des 40 mètres | 7 000 kHz | 7 300 kHz | Limite supérieure variable selon les pays. 7 100 kHz à 7 200 kHz en région 1 et 3. |

| Bande des 30 mètres | 10 100 kHz | 10 150 kHz | |

| Bande des 20 mètres | 14 000 kHz | 14 350 kHz | |

| Bande des 17 mètres | 18 068 kHz | 18 168 kHz | |

| Bande des 15 mètres | 21 000 kHz | 21 450 kHz | |

| Bande des 12 mètres | 24 890 kHz | 24 990 kHz | |

| Bande des 10 mètres | 28 000 kHz | 29 700 kHz | |

| Bandes VHF/UHF | |||

| Bande des 8 mètres | 40,66 MHz | 40,70 MHz | Afrique du Sud[49]et Slovénie[50]. Danemark et Royaume-Uni balises. |

| Bande des 6 mètres | 50 MHz | 54 MHz | Limites et restrictions variables selon les pays. Bande 50,000 MHz à 52,000 MHz en région 1. |

| Bande des 4 mètres | 70 MHz | 70 MHz | Dans certains pays uniquement. |

| Bande des 2 mètres | 144 MHz | 148 MHz | Restreinte de 144 MHz à 146 MHz en région 1 |

| Bande des 1,25 mètre | 219 MHz | 225 MHz | Uniquement en région 2. |

| Bande des 70 cm | 420 MHz | 450 MHz | Restreinte de 430 MHz à 440 MHz en région 1 et de 430 MHz à 450 MHz en région 2. |

| Bande des 33 cm | 902 MHz | 928 MHz | Uniquement en région 2. |

| Bande des 23 cm | 1 240 MHz | 1 325 MHz | Limite supérieure variable selon les pays. |

| Bande des 13 cm | 2 300 MHz | 2 450 MHz | Limites variables selon les pays. Sur la fréquence 2 400 MHz les radioamateurs sont prioritaires et ont des puissances d'émission notables si bien que les installations domestiques Wi-Fi et de très petites puissances risquent d'être perturbées. |

| Bandes hyperfréquences | |||

| Bande des 9 cm | 3,40 GHz | 3,50 GHz | Dans certains pays uniquement, limites variables. |

| Bande des 6 cm | 5,650 GHz | 5,925 GHz | Limites variables selon les pays. |

| Bande des 3 cm | 10,00 GHz | 10,50 GHz | |

| Bande des 12 mm | 24,00 GHz | 24,25 GHz | |

| Bande des 6 mm | 47,00 GHz | 47,20 GHz | |

| Bande des 4 mm | 75,50 GHz | 81,00 GHz | |

| Bande des 2,5 mm | 122,25 GHz | 123,00 GHz | Dans certains pays uniquement. |

| Bande des 2 mm | 134,00 GHz | 149,00 GHz | Limites variables selon les pays. |

| Bande des 1 mm | 241,00 GHz | 250,00 GHz | |

Les bandes des 10 MHz, 18 MHz et 24 MHz sont parfois appelées « bandes WARC » par les radioamateurs car elles leur ont été affectées relativement récemment par une conférence du WARC (world administration radio conference devenue World Radio Conference).

Propagation

Les ondes décamétriques (HF entre 1,8 MHz et 29,7 MHz) en particulier les bandes historiques des 80 m, 40 m, 20 m, 15 m et 10 m, permettent des liaisons lointaines par réflexion ionosphérique, selon la densité des couches réflectrices, liée elle-même au cycle solaire d'environ 11 ans. Il y a donc des pics de propagation et des creux, tous les onze ans, plus ou moins prévisibles.

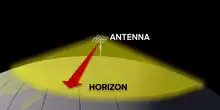

Les bandes au-dessus de 30 MHz permettent surtout des liaisons à vue optique, avec cependant de nombreuses propagations exceptionnelles, par exemple sur la couche E sporadique, ou sur les essaims de météorites. La plus utilisée est la bande 144 MHz–146 MHz (bande des deux mètres), où de nombreux répéteurs (relais) amateurs permettent d'effectuer des liaisons lointaines avec un matériel économique.

Les bandes situées au-dessus de 2 300 MHz sont très favorables à l'expérimentation, tant pour la réalisation du matériel que pour les communications entre points hauts à — relativement — grandes distances.

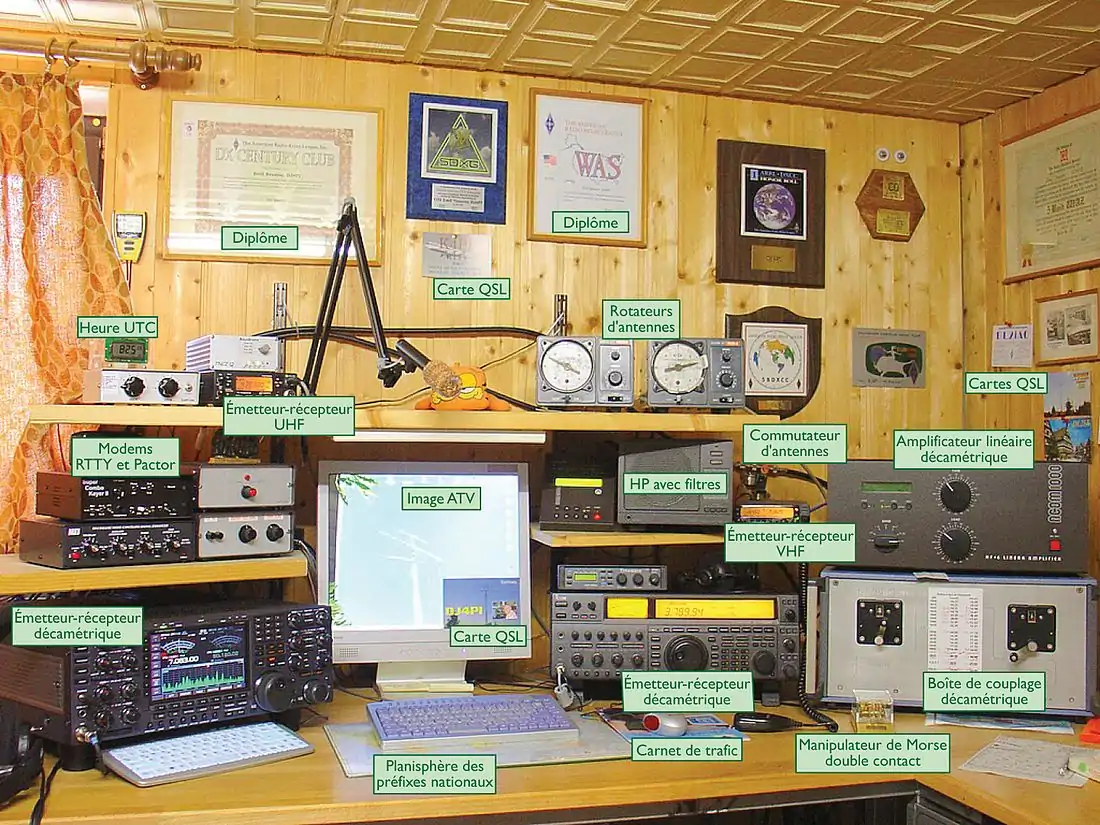

Station radioamateur

L'équipement d'une station est très variable, selon le budget, la passion, et les possibilités du terrain ou de l'environnement. Un débutant peut démarrer avec un dipôle et un émetteur-récepteur d'occasion, alors qu'une grosse station de club peut représenter un capital et un volume considérables.

Matériel radio

Les premiers amateurs devaient construire leur équipement entièrement, mais leur nombre croissant a amené des constructeurs à proposer les matériels de base pour HF et VHF. De plus l'évolution vers des modes de transmissions plus complexes, bande latérale unique (BLU), RTTY, Packet, où les précisions de fréquence et les filtrages demandent des techniques complexes, a fait que la majorité des amateurs utilisent du matériel commercial. Les mordus des fréquences hautes, au-dessus de 2 300 MHz, doivent au contraire réaliser en grande partie leur équipement, parfois à partir de récupération.

Le matériel de base est aujourd'hui un transceiver combinant émetteur et récepteur, en bandes HF ou VHF, avec une puissance de 100 W environ. En HF, il est parfois complété par un amplificateur linéaire de 500 W ou 1 000 W.

Antennes

Les antennes sont encore le domaine le plus ouvert aux réalisations personnelles, quoique beaucoup utilisent des antennes commerciales. Sur les bandes décamétriques on trouve, par exemple, la classique antenne Yagi tribande à 3 éléments sur les bandes 20 m, 15 m, 10 m. En fréquences basses (160 m, 80 m, 40 m), les dipôles filaires sont largement utilisés, alors qu'en VHF, c'est l'antenne Yagi éventuellement en plusieurs nappes (stacking) qui équipe la plupart des stations.

« Shack »

Le shack, ou local du radioamateur, peut être un simple placard, mais la station d'un radioamateur bien équipé en trafic « classique », comme la photo ci-dessous en exemple, est assez volumineuse :

« Antenna farm »

L'ensemble des antennes — leur hauteur et leur gain — est plus important pour optimiser les contacts que les équipements radio proprement dits. Un exemple extrême est donné ci-contre.

Les antennes décamétriques de la station finlandaise OH1AF que l'on voit sur la photo à droite comportent, sur un pylône rotatif de 40 m :

- bande 7 MHz : une yagi de 2 éléments et 3 éléments en parallèle, chaque élément mesure 17 m environ ;

- bande 14 MHz : deux yagis de 4 éléments en parallèle, chaque élément mesure 9 m environ ;

- bande 21 MHz : une yagi de 4 éléments.

Elles sont complétées par des yagis VHF et UHF de 15 éléments au sommet et une antenne filaire 3,5 MHz à la base.

Trafic radioamateur

Les radioamateurs utilisent leur station, soit pour faire des contacts individuels au hasard d’un « appel à tous » (CQ[51]), ou en réponse à un appel, ou sur rendez-vous à une heure et fréquence précises (schedule), soit à plusieurs sous forme de tables rondes par radio. Certains se joignent à des heures régulières et sur des fréquences connues pour constituer ainsi un réseau (ou net) dirigé par une station que l'on appelle « Net Control ». Ces nets peuvent être informels ou, au contraire, orientés sur des activités spécifiques comme l'aide d'urgence.

| Quelques possibilités de l'activité radioamateur |

|

Plus que le message lui-même, c'est la façon d'établir le contact qui passionne le radioamateur. Les communications radioamateurs ne doivent pas être comparées aux communications de type Internet ou téléphones portables. Les radioamateurs échangent évidemment des informations et des nouvelles sur les ondes, mais le but reste toujours celui de la radio en elle-même : tout mettre en œuvre pour réussir un contact en utilisant les ondes radio et les phénomènes naturels par le biais desquels elles peuvent se propager. Dans certains cas un contact peut être un véritable exploit personnel.

Procédures

La plupart des contacts se font en alternat, c'est-à-dire en utilisant la même fréquence en émission et réception. La procédure ressemble donc à la procédure professionnelle de radiocommunication, avec quelques simplifications.

Entre deux stations qui ne se connaissent pas, les règles sont assez strictes :

- l'indicatif est donné en début et fin de transmission,

- on échange le report (qualité de réception), le prénom et le lieu ainsi que les informations concernant la carte de confirmation (QSL),

- chaque transmission se termine par un code d'alternat (par exemple « PSE K » en télégraphie ou « à vous » en téléphonie).

- On peut aussi ajouter des informations sur le temps (WX) la station (Rig) l'antenne, etc.

Entre stations qui se connaissent, ou qui conversent à plusieurs, l'usage est de simplifier un peu la procédure, le code d'alternat est inutile, l'habitude suffit pour s'insérer entre deux mots grâce à la commutation automatique des émetteurs modernes (VOX).

En cas de pile-up sur une station rare (DX), les fréquences d'émission et réception peuvent être décalées pour éviter le brouillage (split), et la procédure est très simplifiée pour faire passer le maximum d'amateurs. En concours (contest ou TEST en télégraphie) c'est encore plus succinct, un simple échange avec trois mots suffit.

Les modes numériques modernes comme le packet utilisent un protocole automatique, qui fait ressembler le contact à un échange de mails, sur un logiciel comme Airmail[52] ressemblant à un logiciel de messagerie Internet.

Les liaisons par satellites amateurs utilisent le full duplex[53], avec émission et réception sur deux bandes VHF ou UHF différentes, ou en cross-band, c'est-à-dire une voie sur une bande et l'autre voie sur l'autre.

Codes et abréviations

Pour faciliter les communications qui peuvent s'étendre à l'ensemble des pays du monde, les radioamateurs communiquent majoritairement en anglais (avec un vocabulaire souvent restreint) en utilisant le code Q et des abréviations internationales admises par tous. Exemple de quelques abréviations courantes utilisées en télégraphie et en téléphonie :

- OM (Old Man) : un (homme) radioamateur,

- YL (Young Lady) : une (femme) radioamateur,

- XYL : l'épouse d'un radioamateur (il n'existe pas d'abréviation pour l'époux d'une YL),

- CQ de l'anglais seek you pour les anglophones) : appel général (s'adresse à toutes les stations),

- rig : ensemble du matériel émission réception utilisé (l'émetteur, le récepteur ou l'émetteur-récepteur),abréviation de "running"

- shack : local où est installée la station,

- contest : concours radioamateur,

- net : réseau organisé sur une fréquence,

- pile-up : accumulation d'appels vers une seule station,

- DX : contact lointain (continents différents),

- 73 : « je vous envoie mes amitiés »,

- 88 : « je vous embrasse ».

Code « Q »

Les radioamateurs utilisent le code Q universel en attribuant à certains codes une signification adaptée à leur pratique. On rencontre fréquemment les exemples ci-dessous :

- QRA : Nom de la station Radio Amateur. Utilisation déformée pour la CB: local où est située la station d'émission-réception,

- QRM : brouillage autre qu'atmosphérique (par exemple : parasites industriels ou dus à une autre station de radio),

- QRN : parasites atmosphériques,

- QRP : émission avec une puissance égale ou inférieure à 5 watts HF,

- QRO : émission avec une puissance supérieure à 5 watts HF,

- QRT : terminer ses émissions,

- QRX : interrompre ses émissions pour un court instant,

- QRZ ? : pour demander « qui m'appelle ? »,

- QSL : accusé de réception, carte qui confirme le contact,

- QSO : communication radio bilatérale,

Ces codes et abréviations, initialement prévus pour simplifier la transmission de messages en télégraphie, sont aussi utilisés en téléphonie. L'usage de ces codes en télégraphie dispense (dans une certaine mesure) de connaître l'anglais ou la langue du correspondant.

Maritime mobile

De nombreux plaisanciers navigateurs sont également des radioamateurs. En mer, ils utilisent leur indicatif suivi du suffixe /MM « maritime mobile ». Outre le plaisir des contacts, ils peuvent ainsi se signaler à leurs proches et obtenir un support technique ou météo, parfois même du secours. Selon les pays, les échanges personnels doivent être limités aux appels de détresse ou de simple position. Pour permettre ces contacts, des stations terrestres s'organisent en « réseaux » avec des fréquences et des horaires connus[54].

Une émission Thalassa a été consacrée à « Herb » un amateur canadien qui fournissait en permanence la météo et des conseils de route aux plaisanciers en traversée atlantique.

Le service maritime mobile utilise les fréquences de trafic maritime « navire à navire »[55] - [56], ou encore des fréquences commodes proches des bandes amateurs.

Télévision amateur

Le trafic en télévision amateur (TVA) consiste à transmettre des images de télévision en temps réel, le plus souvent une simple mire comportant son indicatif et sa position, ou encore des images de sa station ou de soi-même. Aux États-Unis des relais retransmettent régulièrement les émissions de télévision de la NASA. La télévision d'amateur, en raison de son importante bande passante et de la stabilité nécessaire du signal, utilise les bandes à partir de 435 MHz jusqu'à 10 GHz et même au-delà. Les portées obtenues généralement sont de l'ordre de 50 à 100 km, cependant la distance record est de 1 564 km (en un « bond », en direct) sur la bande des 10 GHz, réalisée en 2004 par une équipe franco–suisse[57]. Des relais en réseau permettent d'obtenir des transmissions sur plusieurs centaines de kilomètres.

Trafic non classique

- Les radioamateurs utilisent aussi des satellites de fabrication amateur. On peut contacter la station spatiale internationale ISS lors de son passage car de nombreux astronautes et cosmonautes sont des radioamateurs licenciés.

- Les radioamateurs savent aussi utiliser les phénomènes naturels comme les réflexions sur la Lune (Moon bounce ou EME pour Earth-Moon-Earth), sur les traînées météoritiques (meteor scatter), sur les nuages de pluie ou encore sur les aurores polaires. Pour pouvoir exploiter de tels modes de propagation non conventionnels il faut des équipements importants, en particulier pour les antennes, et il est nécessaire de surveiller les indices géomagnétiques, l'activité solaire, les éphémérides, etc. C'est bien dans ces domaines « exotiques » qu'on peut appréhender la passion qui anime les radioamateurs.

- Certains préfèrent émettre avec de faibles puissances (inférieures à 5 watts et même souvent quelques milliwatts seulement), pratiquant un type de trafic appelé « QRP ». Ce trafic met en valeur tout le soin avec lequel le radioamateur a conçu sa station. L'utilisation de petites puissances implique de pouvoir recevoir et comprendre des signaux extrêmement faibles.

Compétition

L'activité presque sportive de la chasse aux contacts rares, aux concours, aux diplômes comporte plusieurs facettes :

Concours

Les associations nationales ou les revues internationales, comme CQ Magazine (en), organisent annuellement des concours radioamateurs. Pendant ces compétitions amicales mais parfois intenses qui durent un ou plusieurs jours, les participants essaient d'accumuler un maximum de contacts. Finalement, un décompte de points dont les règles dépendent du règlement du concours définit un classement. Aucun prix n'est à la clé, simplement un diplôme en papier, et la fierté de son score.

Par exemple le CQ-WW[58] dure deux jours, en téléphonie et en télégraphie. Pendant ce concours, considéré comme une sorte de championnat du monde des radioamateurs, les mieux placés accumulent plusieurs milliers de contacts avec des centaines de pays différents.

Certains participants installent temporairement des stations très performantes sur des points hauts ou des îles bien placées, pour bénéficier d'une propagation idéale et de l'intérêt des autres participants.

En France, la coupe du REF[59] est organisée par l'association nationale des radioamateurs, le Réseau des émetteurs français (REF).

Expéditions

La recherche de liaisons lointaines ou rares donc difficiles — les « DX » — est une des facettes de l'activité radioamateur. Elle peut parfois ressembler à un sport, voire une compétition, par la lutte qui en résulte.

Les radioamateurs les plus mordus de trafic organisent des expéditions vers des points isolés pour ajouter temporairement dans la liste internationale un pays DX actif au monde radioamateur et, du coup, bénéficier d'un intérêt accru pendant cette période. Ainsi plusieurs radioamateurs américains dans les années 60 ont fait le tour du monde en bateau, allant d'île en île, pour apporter de nouveaux contacts possibles à la communauté. Des radioamateurs français ont organisé une expédition vers l'îlot isolé et inhabité de Clipperton uniquement dans ce but[60].

Des expéditions scientifiques récentes ont également emporté une station radioamateur pour augmenter leur sécurité en cas de panne des autres moyens de communication, ainsi que pour l'aspect éducatif, par exemple celle de Jean-Louis Étienne.

QSL et diplômes

Les contacts rares concrétisés par une « carte QSL » de confirmation font la fierté du shack et permettent d'accéder à des diplômes. Les diplômes sont de toutes sortes selon la fréquence, le mode utilisé, et son règlement, allant du diplôme amical d'une ville, jusqu'au classement mondial des chasseurs de DX, le DXCC.

Quelques diplômes connus :

- le WAZ (work all zones) et Le WAC (work all continents), aisés à obtenir sans restriction sur la fréquence utilisée, mais très difficile sur les cinq bandes décamétriques simultanément, le VUCC, le IOTA (diplôme des îles), le SOTA (diplôme des montagnes), etc. ;

- chaque pays possède un ou plusieurs diplômes locaux, comme le Réseau des émetteurs français pour les départements français, l'ARI des provinces italiennes, le USKA des 26 cantons suisses, etc. ;

- le DXCC donné par l'ARRL[41]. Il est très réputé et très convoité. Les mieux classés dans le classement du DXCC ont à leur actif jusqu'à 338 pays contactés[40], sans doute plus aujourd'hui. Le nombre maximum de pays possibles est évolutif dans le temps selon la situation géopolitique mondiale. Selon les conventions du DXCC, une île lointaine d'un pays compte comme un « pays » différent, ce qui explique ce chiffre important.

Les SWL (écouteurs) peuvent également participer aux diplômes en envoyant une carte spéciale (QSL) aux stations qu'ils ont entendues. Ils permettent ainsi aux stations émettrices de savoir jusqu'où elles ont été captées, et, à leur tour, ces stations émettrices enverront aux SWL leur carte, en remerciement. Ce sont ces cartes QSL reçues en retour qui permettront à l'écouteur de participer aux concours.

Pour faciliter les échanges internationaux urgents par courrier postal le coupon-réponse international permet à l'expéditeur de recevoir une réponse plus rapide lorsque le destinataire est à l'étranger en lui fournissant le timbre du retour.

Activités associatives

Le monde radioamateur est un monde associatif sur les plans international, national et local. De nombreuses associations ont pour vocation de fédérer les radioamateurs autour de projets et d'activités diverses, dont :

- la sécurité civile,

- l'aérospatial (ballons et satellites),

- la télévision amateur,

- l'aide aux radioamateurs handicapés,

- la construction et la maintenance d'un relais,

- la radioastronomie amateur.

Radio-clubs

Les Radio-clubs sont des associations locales regroupant les radioamateurs d'une ville ou d'une région. Le club permet aux radioamateurs de se regrouper et de partager leur passion. C'est un excellent endroit pour avoir un premier contact avec le monde de l'émission d'amateur. C'est aussi un lieu d'échange, de formation, d'activités autour de projets.

Radioamateurs et éducation

Les radioamateurs œuvrent également à l'éveil des jeunes dans le domaine de la technique. Certains groupes de radioamateurs viennent animer des ateliers dans les classes où les enfants réalisent des petits montages électroniques.

Sur un plan plus spectaculaire, des radioamateurs ont permis à des élèves de réaliser des contacts avec les astronautes de la station spatiale internationale (ISS). Ces contacts se font dans le cadre du projet ARISS. Les questions posées aux astronautes sont préparées par les enfants et les instituteurs. Lors du contact, les radioamateurs entrent en liaison radio avec l'astronaute à bord, lisent les questions et les enfants peuvent alors entendre les réponses. Le passage ne dure que 10 minutes, mais chacun gardera bien longtemps le très bon souvenir de ce moment exceptionnel.

Satellites radioamateurs

Dès 1961, les radioamateurs ont construit des satellites pour leur usage propre. Pour trafiquer à l'aide de ces satellites les techniques mises en œuvre sont assez sophistiquées aussi bien dans la prévision des passages que dans la poursuite des satellites avec les antennes.

La réalisation de chaque satellite amateur est gérée par un club généralement issu des universités, écoles d’ingénieurs ou de l’industrie aérospatiale, et leur lancement effectué bénévolement par les agences spatiales. Leur usage en relais est ouvert à tous les amateurs disposant du matériel adéquat.

Depuis 1996, l'AMSAT-France a pour mission de faciliter l'accès aux communications par satellite pour les radioamateurs.

Le a été lancé Oufti1, satellite belge construit par des universitaires et à usage des radio-amateurs[61].

Relais terrestres

Ces relais, ou répéteurs, utilisés aussi bien pour la phonie, la TV ou tout autre mode de transmission utilisent des bandes de fréquences à partir de la VHF et au-delà. Ils sont situés d'ordinaire sur des points hauts (montagnes, collines, immeubles de grande hauteur) et permettent à des opérateurs de communiquer sur des centaines de kilomètres carrés avec une simple station portable de faible puissance. Les relais peuvent également être liés entre eux en réseau. Ils sont, en particulier, beaucoup utilisés par les radioamateurs trafiquant depuis leur véhicule. Ces relais sont installés et entretenus par les radio-clubs régionaux.

Balises

Les associations radioamateurs fabriquent, installent et entretiennent des balises qui leur permettent d'étudier la propagation des ondes, et cela sur toutes les fréquences disponibles. Il s'agit d'émetteurs automatiques émettant en continu. D'ordinaire, les balises diffusent l'indicatif qui leur est attribué par l'Administration, leur position et un signal continu, plus ou moins long, qui permet d'effectuer des mesures. Une carte des balises est tenue à jour par les associations locales et nationales et est disponible sur l'Internet. Elles sont coordonnées par le coordinateur d'une des trois régions I.A.R.U. (International Amateur Radio Union). Tous les radioamateurs et écouteurs peuvent ainsi se mettre à l'écoute des balises et tenir un journal de leur réception (jour, heure, réception ou pas et force du signal reçu).

Radioamateurs et catastrophe

Pour assurer des opérations de secours, ou de support aux plaisanciers, les radioamateurs s’organisent en réseau. Hiram Percy Maxim, cofondateur de l'ARRL[41] (American Radio Relay League, l'association radioamateur américaine) attribua aux activités radioamateurs pour la première fois en 1914 une fonction de service à la population en répartissant des stations radio relais le long des six principales routes qui traversaient les États-Unis. Aujourd'hui, les réseaux MARS et ARES assurent ce service en collaboration avec la protection civile et l'armée qui interviennent chaque fois qu'un désastre est annoncé.

Utilisation du service radioamateur

Les bandes du service radioamateurs sont bien adaptées à une utilisation à bref délai dans les cas d'urgence.

Les secours sont en droit d'établir des contacts radios par le truchement d'une station de radioamateur, dans le cas de catastrophe[62] - [63].

Depuis la zone de catastrophe l'organisation intervenante sur dans la zone demande à l'opérateur radioamateur d'appeler n'importe quelle autre station de radioamateur[64], si possible située dans le pays à contacter, pour établir un contact direct et immédiat par téléphone avec le secrétariat de l'organisation ou avec la station de radio de l'organisation.

Radioamateurs et sécurité civile

L'Angleterre a mis en place le réseau RAYNET.

En Belgique, la Croix-Rouge de Belgique travaille en collaboration depuis 1962 avec les radioamateurs sur un réseau appelé: "Réseau d'Urgence Radio". Depuis 2009, avec les changements de loi, le RU a été remplacé par B-EARS (Belgian Emergency Amateur Radio Service), un réseau qui se déploient sur demande pour palier au reseau ASTRID.

Il existe en France la « Fédération nationale des radioamateurs au service de la sécurité civile » (FNRASEC). Le mot « radiotransmetteurs » a remplacé « radioamateurs » en 2001 puis est redevenu « Radioamateurs » en 2009. Ses membres sont susceptibles d'assurer deux types de mission de soutien aux pouvoirs publics :

- assurer des communications radio en cas de catastrophe naturelle : plan Orsec, plan rouge ;

- participer aux recherches de balises de détresse en cas d'accident (crash) d'avion (plan de sauvetage aéroterrestre dit « SATER »).

La FNRASEC regroupe des « Associations départementales des radioamateurs au service de la Sécurité civile » (ADRASEC). La FNRASEC est affiliée à la « Fédération nationale de protection civile » (FNPC), une association de secouristes bénévoles. Il existe aussi des associations départementales indépendantes de la FNRASEC.

Expérimentation technique

Le radioamateurisme est un vaste terrain fertile pour l'expérimentation technique.

Même s'il existe un choix important de matériel commercial pour le trafic en HF ou en VHF dans les modes usuels, on trouve encore de nombreux radioamateurs qui prennent plaisir à construire eux-mêmes leur propres antennes et équipements.

L'apport technique et scientifique des radioamateurs est bien réel dans le développement des techniques de transmission ainsi que dans l'étude des différents modes de propagation. Sans doute aujourd'hui cela est-il moins vrai en raison de la rapidité du progrès dans les domaines des télécommunications, et surtout de la nécessité croissante de matériel de mesure et de composants extrêmement sophistiqués et coûteux. Mais ce manque de moyens est en partie compensé par le nombre important de radioamateurs qui expérimentent sans compter leur temps. Le radioamateurisme reste par essence une activité favorisant l'instruction individuelle et le partage de la connaissance pour les sciences et les techniques. De façon générale, la pratique du radioamateurisme peut être la base d'une solide formation technique et représente ainsi une chance de pouvoir aborder le côté « pratique » d'un savoir théorique.

Parmi les domaines les plus ouverts aux recherches et réalisations personnelles, on peut citer :

- Fréquences élevées

On entend par là des fréquences de plusieurs dizaines de gigahertz — c'est-à-dire de longueurs d'onde centimétriques — dans un domaine où l'expérimentation est de mise et les réalisations personnelles obligatoires.

- Communications optiques

Aujourd'hui, des radioamateurs construisent des émetteurs-récepteurs utilisant les fréquences optiques (100 µm > λ > 100 nm). De nombreux modes opératoires sont possibles grâce aux LED classiques ou laser que l'on peut moduler comme on le souhaite.

- Les fréquences très basses

L’écoute et même l’émission dans les bandes LF et au-dessous ne peuvent s’effectuer que par des montages personnels. Par exemple, l'expérimentation sur 137 kHz demande la création d'antennes spéciales, et l'écoute des bandes ELF s'effectue avec des logiciels d'analyse du signal sur ordinateur[65].

Apprentissage de la télégraphie

Les radioamateurs utilisent la « lecture au son », c'est-à-dire que le message est compris par l'écoute du signal du correspondant. Pour être capable de soutenir un trafic à des vitesses suffisamment élevées (de 10 à 35 groupes de cinq signes à la minute selon l'adresse des opérateurs) il faut évidemment envisager un apprentissage et un entraînement sérieux. Comme aide, on peut utiliser un ordinateur qui générera et corrigera des messages en code morse, on peut aussi écouter sur les fréquences amateurs des stations qui émettent à heures fixes à des vitesses accessibles aux débutants et leur permettent ainsi d'acquérir petit à petit des vitesses supérieures. Il est possible de s'entraîner à la pratique du code Morse soit seul, soit en communauté dans un radio-club. Cette dernière solution est vivement recommandée pour une plus grande efficacité.

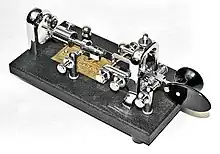

L'apprentissage de la manipulation est en général plus rapide que la lecture au son, la vitesse imposée par l'examen étant modeste. L'ancienne « pioche », encore utilisée par les passionnés, ou les manipulateurs semi-automatiques mécaniques de type « Vibroplex[66] » qui ont toujours leurs partisans, ont laissé place aux manipulateurs électroniques calibrant traits et points et réduisant la fatigue de l'opérateur[67].

Notes et références

- Règlement des radiocommunications 1.56.

- Règlement des radiocommunications 1.57.

- Littré, Dictionnaire de la langue française.

- Littré précise par ailleurs : [...] sans en faire sa profession.

- Hamdata.com, « Hamdata Database Presentation of FCC license data » (consulté le ).

- (en) « JARL News. Amateur radio stations. 2015 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le )

- Union internationale des radioamateurs (IARU.org), « Status Summary of Radio Amateurs & Amateur Stations of the World » (consulté le ).

- Bundesnetzagentur, cited by DARC.de, « Licencestatistic for DL » (consulté le ).

- CRSA.org.cn, « A Brief Introduction to CRSA and Amateur Radio in the Mainland of China »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le ).

- « Statistiques radioamateur en France de 1997 à 2018 ». RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 ANFR

- IBPT : [xls] Indicatifs attribués, publié le 6 mars 2018 sur le site de l'IBPT (consulté le 12 octobre 2018)

- hb9dvd, « Office Fédéral de la Communication » (consulté le ).

- 4353 CEPT1-2 et 309 HB3[12].

- Les installations radiotélégraphiques privées en France sont prévues par le règlement administratif du .

- Les postes radioélectriques privés d'émission sont prévus par l'article 3 de la loi du sur la correspondance télégraphique privée.

- Le décret-loi du .

- Tableau d’attribution des bandes de fréquences de la conférence internationale radiotélégraphique à Londres 1912.

- En France, clarifié par le décret du concernant la réception, articles 1 à 7 et, concernant l'émission, articles 1 et 8 à 23, l’arrêté du 12 décembre 1923 concernant la délivrance des certificats d'opérateur radiotélégraphiste et radiotéléphoniste et l’arrêté du concernant les redevances.

- La Revue des Radioamateurs français Histoire page 26. Semaine 29 - Juillet 2016

- André Franquin, QRN sur Bretzelburg, éditions Dupuis, 1966. (ISBN 2-8001-0020-6).

- www.franquin.com/actualite/file.php/actualite-993520081024/

- Album Métro Châtelet direction Cassiopée par Mézières et Christin, planche 37A

- Liste des radioamateurs de Monaco, sur le site de l'association (consulté le ).

- (en) HamCall Query Results: 3A0AG, sur le site hamcall.net (consulté le ).

- « Thomas Pesquet sera FX0ISS », Ariss francophone, (lire en ligne, consulté le ).

- « Et l’indicatif radioamateur du hacker citoyen Gaël Musquet est… ».

- HAND, hackers against natural disaster (consulté le ).

- « Un développeur du logiciel VLC et un hacker français nommés chevaliers de l'Ordre du Mérite », sur Le Figaro, (consulté le ).

- Organisation des Nations unies.

- Recommandation UIT-R M.1677-1 (10/2009) Code Morse international

- http://www.ero.dk/doc98/official/word/tr6102f.doc Document Word en français « Certificats harmonisés de radioamateur ».

- FCC (1997) Evaluating Compliance with FCC Guidelines for Human Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields ; Additional Information for Amateur Radio Stations ; supplément B édition 97-01 to OET Bulletin 65 Edition 97-01 novembre

- Les certificats, publié sur le site de l'ANFR (consulté le 12 janvier 2018)

- JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (France) Arrêté du 23 avril 2012..

- Les taxes dues par les radioamateurs, publié sur le site de l'Arcep (consulté le 12 janvier 2018)

- Article 45 (IV. B.) de la loi no 86-1317, publié sur le site de Legifrance (consulté le 12 janvier 2018)

- « Suppression de la taxe annuelle pour la licence radioamateur », sur www.anfr.fr, (consulté le )

- D'après l'étude de ON4LEN et la liste des anciennes stations du service historique du REF.

- l'utilisation d'une station radioamateur à bord d'un aéronef est possible depuis la décision n° 2012-1241 du 2 octobre 2012 parue au JORF du 07 mars 2013. L’utilisation d’équipements radioélectriques à bord d’un aéronef peut être soumise à des conditions particulières par les autorités chargées de la réglementation aérienne. A cet effet, l’Autorité rappelle qu’en application de la directive 1999/5/CE le fabricant ou la personne responsable de la mise sur le marché doit indiquer les limitations éventuelles applicables à l’utilisation des équipements radioélectriques qu’il met sur le marché. La présente décision ne dispense pas de l’obtention préalable de toutes les autorisations nécessaires en matière d’aviation civile, notamment de sécurité aérienne, auprès des autorités nationales d’immatriculation des aéronefs.

- (en) Liste des préfixes des pays « DXCC » établie par l'ARRL.

- ARRL (en) – Article sur l'ARRL (American Radio Relay League) de la Wikipedia en langue anglaise.

- Site de l'évènement HE1TELE.

- Site du Valais HB9Y.

- RSGB Bandplan (2007).

- Region 3 bandplan.

- Décision n⁰ 2012-1241 du 2 octobre 2012 fixant les conditions d’utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite.

- Pour la bande de 472 kHz à 479 kHz, le service radioamateur ne doit pas être utilisé dans ces pays : Algérie, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bahreïn, Biélorussie, Chine, Comores, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Russie, Irak, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Liban, Libye, Mauritanie, Oman, Ouzbékistan, Qatar, Syrie, Kirghizistan, Somalie, Soudan, Tunisie et Yémen car l'utilisation de la bande comprise de 415 kHz à 526,5 kHz est exclusive aux services maritime et aéronautique. Les émissions du service radioamateur ne doivent pas être reçu dans ces pays, et ceci doit être pris en considération par les pays autorisant l'utilisation du service radioamateur.

- Décision no 2013-1515 du 17 décembre 2013.

- Government Gazette Staatskoerant.

- Splošni akt.

- CQ est l'abréviation télégraphique de l'anglais seek you (je vous cherche).

- (en) Airmail est un programme informatique de messagerie par radio.

- En mode Full duplex on émet et on reçoit en même temps, ce qui rend les échanges très fluides et permet même de s'entendre soi-même pour juger ainsi de la qualité de sa propre émission.

- IUT États signalétiques des stations côtières assurant un service de correspondance publique 2010 « Nomenclature des stations côtières »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Les articles de référence des canaux et utilisations: Manuel à l’usage des services mobile maritime .

- Répertoire des RADIOSIGNAUX : Service Hydrographique et Océanographique de la Marine.

- « SKED166 corrige_dd.doc », sur http://old.hb9mm.com, (consulté le ), p. 3, 9 - 10

- CQ Contests and Awards.

- REF, commission des concours.

- Clipperton dx-club - Histoire de l'île de Clipperton.

- Site dédié.

- [PDF] Résolution 646 (Rev. WRC-2003) Protection du public et secours en cas de catastrophe.

- ACTES FINALS DE LA CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS (GENÈVE, 1979) RÉSOLUTION no 640 page 837.

- DV05 C4 Rec 03.

- http://spaceweather.com/glossary/inspire.html.

- Vibroplex est la marque d'un manipulateur de code Morse international semi–automatique à double contacts inventé en 1904 par Horace Martin de New York et commercialisé par Vibroplex en 1905.

- Site de l'UFT (Union française des télégraphistes).

Voir aussi

Bibliographie

- Joseph Carr, Réception des hautes fréquences, 2 volumes, Éditions Publitronic Elektor, Paris, 1997

- André Ducros, Les Antennes, Éditions Publitronic Elektor, Paris, 2009

- Olivier Pilloud, Le Radio-amateur, Éditions Technip, 2007

- Pierre Pasteur, VHF-UHF, Procédure et technique de trafic, Radio Publications, Duebendorf, 1991

- Roger Raffin (F3AV), L'Émission et la réception d'amateur, Éditions ETSF, 1993

- (en) ARRL, The Handbook for Radio amateurs, ARRL Inc., Newington, 2008

Articles connexes

- Alphabet radio : les analogies alphabétiques destinées à la téléphonie

- Antenne radioélectrique

- Computer Aided Transceiver (CAT) : dispositif permettant de commander un émetteur-récepteur radio à l'aide d'un ordinateur

- Code Q

- Dipmètre

- Émetteur d'ondes radioélectriques : la technique générale des émetteurs radio

- Énumération radio : les analogies numériques destinées à la téléphonie

- Harec

- Indicatif radio

- Manipulateur morse

- Microphone

- Propagation ionosphérique

- Propagation sporadique E

- Push to talk (PTT) : système de commutation émission/réception manuel

- Radiogoniométrie sportive

- Radiogoniométrie de radiosondes

- Radiotélégraphiste

- Réception des ondes radioélectriques : la technique générale des récepteurs radio

- S-mètre

- Trafic QRP : le trafic à très faible puissance d'émission

- Union internationale des télécommunications