EOLE (satellite)

EOLE était un programme coopératif de satellites scientifiques et ballon-sondes entre le CNES et la NASA, avec la participation de l'Argentine (CNIE). EOLE-Cas A était ainsi un système qui a associé un satellite météorologique à une flottille de ballon-sondes dérivants dans le courant-jet de l'hémisphère sud (500 ballons - 12 000 mètres) de à . Il est à l'origine du système de localisation et collecte de données Argos.

Objectifs scientifiques

Dans les années 1960 apparaissent les premiers satellites météorologiques américains avec la famille des TIROS. Ces satellites circulant sur une orbite polaire complètent les informations recueillies par les moyens traditionnels servant aux études et à la prévision météorologique. Avec les progrès de l'informatique, ils ouvrent la voie à la création de modèles mathématiques élaborés. Les chercheurs sont toutefois partagés sur l'importance relative de la télédétection par satellite et des mesures directes (in situ) dans l'atmosphère pour réaliser un modèle fiable. Ce débat débouche sur des propositions de systèmes utilisant des ballons-sondes dérivants dans l'atmosphère pendant des mois à différentes altitudes pour compléter les mesures des satellites à défilement.

Le projet Eole est issu de cette préoccupation scientifique des météorologues américains et français. Le projet associe une flottille de 500 ballons-sondes dérivant à 12 000 mètres d'altitude dans l'hémisphère sud à un satellite chargé de les localiser et de recueillir leurs informations météorologiques (pression et température) transmises par un émetteur radio. Des stations au sol complètent ce dispositif en collectant les données renvoyées par le satellite qui sont ensuite transmises à un centre de traitement.

Déroulement du projet

Un premier satellite PEOLE destiné à valider les techniques utilisées est développé par le CNES et lancé le par une fusée Diamant depuis la base de Kourou. Le satellite opérationnel EOLE est développé par l'agence spatiale française et lancé avec succès depuis Wallops Island le par une fusée Scout de la NASA . Fin août, les ballons et leurs nacelles sont lâchés à raison d'une dizaine par jour depuis 3 sites en Argentine (Mendoza, Neuquén et Ushuaïa) spécialement équipés. Ces lancements s'achèvent en novembre. Les ballons étanches volent d'ouest en est à 200 hPa (12 000 mètres) et font le tour de la Terre en 8 jours seulement. Près de 500 ballons contribuent au programme scientifique et 300 ont des durées de vol supérieures à 200 jours. Le record de bon fonctionnement dépasse largement un an pour une douzaine de ballons.

Une fois l'expérience avec les ballons météorologiques achevée, le satellite est utilisé jusqu'en 1973 pour une série de tests sur des balises préparant le futur programme opérationnel Argos. C'est notamment la localisation de voiliers (Pen Duick IV), de navires (Le France), de véhicules sur route, de bouées dérivantes, d'icebergs, etc.

Initialement prévu pour un fonctionnement de six mois, EOLE assure un service continu pendant plus de trois ans, jusqu'au , jour de sa fin d'activité[1].

Description technique

Sous de nombreux aspects technologiques le projet est novateur. Il montre la faisabilité et l'intérêt des systèmes de localisation des mobiles et de collecte de données à partir de balises.

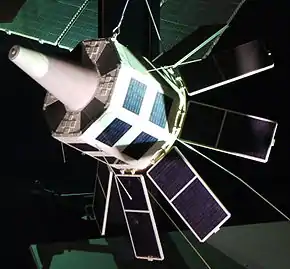

Caractéristiques du satellite

Le satellite EOLE d'une masse de 83 kg circule sur une orbite basse de 903 x 878 km avec une inclinaison de 50°. Son antenne est orientée vers la Terre par une stabilisation à gradient de gravité. L'équipement original est le dispositif de localisation des balises. Il est basé sur la variation de fréquence Doppler d'un signal d'oscillateur ultra-stable qui est émis par le satellite et renvoyé par la balise en cohérence de phase. Cette méthode Interrogation- Réponse permet d'envoyer des ordres à la balise. Avec six ou sept points de mesures successifs, quand le satellite passe en visibilité de la balise, la localisation est obtenue à quelques centaines de mètres près. Le satellite a été lancé de la Base de Wallops Island par une fusée Scout de la NASA.

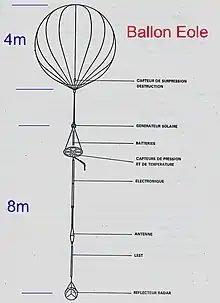

Les ballons-sondes

Chaque ballon-sonde comporte une sphère étanche de 3,7 m de diamètre fait d'un matériau résistant et peu extensible (Terphane). Le ballon est gonflé à l’hélium en légère surpression. Il emporte une balise dont le poids est calculé pour qu'il plafonne à l'altitude souhaitée (200 hPa - 12 000 m). Les causes de destruction sont les fuites courantes dans ce matériau très fin et le givrage dans l'atmosphère.

- Caractéristiques de la balise

Elle est formée d'une traîne de 3 kg comprenant l'antenne, l'émetteur-récepteur (402 - 465 MHz), un générateur solaire photovoltaïque, une batterie souple et un réflecteur radar. Conçues pour la liaison avec le satellite, les balises ont été adaptées aux exigences propres du vol à haute altitude (température, turbulences et humidité) et aux contraintes de sécurité aérienne. Il faut en effet qu'une collision avec un avion ne provoque aucun dégât catastrophique.

La traîne sous le ballon mesure 8 mètres de long pour répartir les masses et un dispositif de destruction permet au satellite de détruire le ballon par télécommande. (Ce dispositif est à l'origine d'une destruction intempestive de plusieurs dizaines de ballons à la suite d'une erreur de télécommande d'une station de contrôle).

- Bases de lancement de ballons

Pour les ballons de grande dimension, c'est au lancement que les risques de détérioration de l'enveloppe et de la nacelle sont les plus importants. Pour lancer 500 ballons, des dispositifs spéciaux ont été étudiés en soufflerie et construits en Argentine sur trois bases de lancement permettant des lâchers entre 30° et 55° de latitude sud.

Résultats scientifiques et techniques

Ce projet en coopération entre la NASA et le CNES a été l'occasion d'échanges fructueux entre les scientifiques et de collaboration efficace entre les ingénieurs de chaque pays. Les résultats scientifiques (Laboratoire de Météorologie Dynamique) ont permis de mieux comprendre la circulation atmosphérique, la dispersion de l'énergie dans l'atmosphère et de raccorder les mesures de température à celles faites par les satellites TIROS.

Eole s'est inscrit dans la veille météorologique mondiale. Les résultats techniques sont au moins aussi probants. L'intérêt et les performances de la localisation ont été confirmés par des résultats supérieurs aux prévisions. De grands progrès ont été réalisés dans la fabrication des ballons pressurisés et dans la technologie des balises. Comme pour tous les projets novateurs, on retrouve des retombées d’Eole dans de nombreuses réalisations qui ont suivi en matière de localisation-collecte et de ballon longue durée.

Participations industrielles

La maîtrise d'œuvre d'ensemble a été assurée par le CNES, mais avec une large délégation industrielle sur les sous-ensembles. Quatre maîtres d'œuvre délégués ont développé les éléments du satellite:

- Société nationale industrielle aérospatiale (SNIAS), dans l'établissement de Cannes

- Thomson-CSF

- LCT (Laboratoire central de télécommunications)

- EMD (Électronique Marcel Dassault)

avec la contribution d'équipementiers ayant créé une branche spatiale (Matra, RTC, Starec, Intertechnique, CIT-Alcatel).

Pour le ballon, la fabrication fut confiée à la société ZODIAC et la nacelle a été réalisée par EMD avec Saft (batteries), Crouzet, Sintra, ATS, etc. Les essais de sécurité aérienne ont été faits par Sopéméa, avec le CEAT (Toulouse) , et le CEL (Cazaux). .

Les stations d'Argentine de conception originale ont été étudiées dans les Laboratoires universitaires de Mécanique des fluides (Lille, Marseille) et construites et installées par Eiffel, Sodeteg et Thomson-TEC.

Notes et références

- Le Monde du .

Voir aussi

Bibliographie

- Les trente premières années du CNES, Carlier et Gilli.

- Rapports d'Activité du CNES (1963 à 1982)