Histoire de l'Empire byzantin

L’histoire de l’Empire byzantin s’étend du IVe siècle à 1453. En tant qu’héritier de l’Empire romain, l’Empire romain d’Orient, nommé « Empire byzantin » par Jérôme Wolf en 1557[1] - [2], puise ses origines dans la fondation même de Rome. Dès lors, le caractère prédominant de l’histoire byzantine est l’exceptionnelle longévité de cet empire pourtant confronté à d’innombrables défis tout au long de son existence, comme en témoigne le grand nombre de sièges que dut subir sa capitale, Constantinople. La création de cette dernière par Constantin en 330 peut constituer un deuxième point de départ à l’histoire de l’Empire byzantin avec la division définitive de l’Empire romain en 395. En effet, l'emplacement de Constantinople au carrefour entre l'Orient et l'Occident contribua grandement à l'immense richesse de l'Empire byzantin. Cette richesse couplée à son très grand prestige firent de lui un empire respecté mais aussi très convoité. En outre, la richesse des sources historiques byzantines permet d'avoir un aperçu complet et détaillé de l'histoire byzantine, bien que l’impartialité des historiens, souvent proches du pouvoir, soit parfois contestable.

Héritier de la Rome antique, l’Empire byzantin développa rapidement des caractéristiques qui lui furent propres. Georg Ostrogorsky décrit l'Empire byzantin comme « la synthèse de la culture hellénistique et de la religion chrétienne avec la forme romaine de l'État ». Cette évolution progressive d’un Empire romain à un empire plus spécifique se fit au cours du VIIe siècle après que l’empire eut avec des fortunes diverses essayé de restaurer l'universalité de l'Empire romain, à l'image de l’œuvre de Justinien Ier.

Les conquêtes arabes de la Syrie, de l'Égypte et de l'Afrique du Nord associées aux pénétrations bulgares dans les Balkans et lombardes en Italie contraignirent l'Empire byzantin à se refonder sur de nouvelles bases. L'historiographie moderne retient parfois cette transition comme le passage de la forme protobyzantine (ou paléobyzantine) de l'empire à sa forme mésobyzantine. Cette dernière se prolongea jusqu'en 1204 et fut caractérisée dans un premier temps par la période iconoclaste qui vit s'affronter partisans et adversaires des images jusqu'au milieu du IXe siècle. Ce conflit interne empêcha l'empire de mener une politique extérieure offensive mais les empereurs parvinrent tout de même à défendre Constantinople contre les périls extérieurs, notamment arabes.

Le succès des iconodoules et l'établissement de la dynastie macédonienne en 867 firent entrer l'Empire byzantin dans sa période glorieuse, tant sur le plan culturel que territorial. Cette œuvre fut à son apogée lorsque Basile II vainquit les Bulgares et laissa l'empire plus étendu qu'il ne l'avait jamais été depuis Héraclius. Toutefois, après sa mort en 1025, les conflits entre les noblesses civiles et militaires couplés à l'apparition de nouvelles menaces conduisirent l'empire au bord de la ruine. La défaite de Mantzikert contre les Seldjoukides en 1071 eut pour conséquence la perte de l'Asie mineure et l'arrivée au pouvoir des Comnène en 1081. Ces derniers réussirent à rétablir la puissance byzantine sans pour autant récupérer l'ensemble des territoires perdus, tandis que l'animosité entre les Byzantins et les Latins s'accrut progressivement avec l'apparition du phénomène des Croisades. Ces tensions aboutirent à la prise de Constantinople lors de la quatrième croisade en 1204 et à la division de l'empire entre territoires latins et grecs.

Si l'empire de Nicée parvint à reprendre Constantinople en 1261 et à rétablir l'Empire byzantin, les Paléologues ne purent faire face aux nombreux défis qu'ils rencontrèrent. Ruiné économiquement par les républiques italiennes, affaibli intérieurement par une aristocratie toute puissante et incapable de s'opposer à la pression ottomane, l'Empire byzantin finit par tomber en 1453 après un siècle et demi d'une lente agonie. Toutefois, ce déclin fut marqué par un profond renouveau culturel qui permit à l'influence byzantine de rayonner partout en Europe alors même que son territoire s'amenuisait irrémédiablement.

La naissance d'un empire

Rome fut d'abord gouvernée par des rois étrusques qui dominèrent l'Italie centrale avant l'instauration de la République romaine en . À cette période de domination étrusque succéda une époque pendant laquelle une douzaine de communautés urbaines du Latium vécurent de nombreuses années sur un pied d'égalité. Après une guerre indécise entre Rome et la Ligue latine (une coalition de ces communautés urbaines), cette égalité fut reconnue par le traité conclu entre Rome et ses voisins aux environs de Ce traité conférait toutefois implicitement un statut privilégié à Rome dont le port, Ostie, commença à jouer le rôle de base navale et commerciale au IIIe, puis au IIe siècle av. J.-C. L'expansion de l'influence romaine à l'Italie centrale et méridionale allait bientôt créer des heurts avec les colonies grecques établies dans le sud de l'Italie et avec Carthage, déjà installée en Sicile[3]. L'annexion de la Sicile au début du IIe et l'obligation faite à celle-ci d'envoyer des céréales à Rome devait marquer la naissance d'une politique colonisatrice permettant à l'Empire romain de profiter de la richesse de ses conquêtes. Ce fut en même temps le début des guerres avec Carthage qui devaient se terminer par l'établissement de Rome en Afrique (victoire de Zama en [4]) et la destruction de Carthage en

La deuxième guerre punique terminée, Rome déclara la guerre à la Macédoine, alliée de Carthage. C'est ainsi que Titus Flamininus devint le premier général à mener des armées romaines en Grèce et à y créer une sorte de protectorat ()[5]. Au nord de l'Italie, la pax romana s'étendit bientôt au sud de la Gaule constituée en province en , puis à la région du Pont en Asie mineure où le général Pompée vainquit le roi Mithridate VI ( / ), qui avait tenté d'envahir la Grèce et la Macédoine. De là, Pompée annexa ce qui restait de l'Empire séleucide en Syrie[6] ainsi que la côte est de la Méditerranée. Si Jules César s'intéressa à la Méditerranée après avoir vaincu les Gaulois, ce fut essentiellement en raison des difficultés qui l'opposèrent à Pompée et à la nécessité d'assurer le ravitaillement en blé de Rome. Son successeur, Octave, mieux connu sous le nom de César Auguste, compléta l'œuvre de son père adoptif et transforma la Méditerranée en un véritable « lac romain ». Ses armées conquirent, à l'ouest la péninsule Ibérique, au nord la Suisse, la Bavière, l'Autriche et la Slovénie d'aujourd'hui, à l'est l'Albanie, la Croatie, la Hongrie et la Serbie, et étendirent au sud les frontières de la province d'Afrique. En , l'Anatolie fut transformée en province romaine, alors qu'à la mort du roi Hérode le Grand en l'an , la Judée fut annexée à la province de Syrie. Par la suite, Trajan, le premier empereur à ne pas être né en Italie, étendit ces frontières au-delà de la Méditerranée, vers l'Europe de l'Est et la Mésopotamie, ouvrant ainsi l'accès aux ports de la mer Noire[7].

Peu à peu cependant, les conséquences de cet élargissement se firent sentir. Sous Marc Aurèle, les Marcomans vivant près du Danube se mirent à traverser la frontière (vers 166-167) sous la pression d'autres populations venant de l'Est[8]. Avec les années, cette pression ne fit que s'accroître. De plus, la plupart des empereurs qui se succédèrent aux IIe et IIIe siècles naquirent loin de Rome ; plusieurs d'entre eux, comme Decius (249-251) en Illyrie et en Pannonie, alors que Valérien (253-260) s'installa à Antioche[9]. Rome ayant peu à peu perdu son caractère de métropole politique, militaire et économique, le besoin d'une nouvelle capitale commença à se faire sentir.

L’édit de Caracalla en 212 fit de tous les hommes libres de l’Empire romain des citoyens romains, sans distinction d’ordre ou d’appartenance géographique[10]. Jusque-là, seuls les habitants du Latium et plus tard de l’Italie pouvaient prétendre à la citoyenneté sans condition. À cette date cependant, certaines provinces, comme la Grèce ou l’Afrique proconsulaire, étaient plus avancées que d’autres (telles l’Égypte, la Bretagne ou la Palestine, plus pauvres et plus éloignées de Rome) dans le processus, déjà largement commencé, de diffusion de la citoyenneté romaine à l’ensemble de l’Empire.

L’Empire romain d’Orient (fin du IIIe siècle-518)

Origine

La division de l’Empire commença avec l’instauration de la tétrarchie (en latin : quadrumvirate), dès la fin du IIIe siècle, par l’empereur Dioclétien et ce afin de contrôler plus efficacement le vaste empire romain. Ce dernier divisa l’Empire en deux, avec deux empereurs (les Augusti) régnant depuis l’Italie et la Grèce, chacun ayant comme coempereur un collègue plus jeune (un Caesar), destiné à lui succéder[11]. Après le volontaire renoncement au trône de Dioclétien, le système tétrarchique commença bientôt à s’enliser ; les rivalités s’installèrent entre Augustes et Césars et la répartition théorique des dignités continua d’exister jusqu’en 324, date à laquelle Constantin le Grand tua son dernier rival et resta seul empereur[12]. Comme pour l’Empire Romain, le manque de règles de succession claires et respectées resta une donnée constante de l’empire byzantin.

Constantin prit alors la décision essentielle — une des deux décisions essentielles de son règne, l’autre étant l’acceptation du christianisme — de fonder une nouvelle capitale ; il choisit Byzance[13]. Rome avait depuis longtemps cessé d’être la capitale politique effective de l’Empire : trop éloignée des frontières septentrionales en danger et des riches provinces orientales, elle n’avait plus eu d’empereur à demeure depuis le milieu du IIIe siècle. Byzance était quant à elle bien placée : à la croisée de deux continents et de deux mers, à l'une des extrémités occidentales de la Route de la soie, ouverte aussi sur la Route des Épices menant à l'Afrique et aux Indes, c’était une très bonne base pour garder la frontière danubienne absolument cruciale, et elle était raisonnablement proche des frontières orientales. Byzance éprouva sa valeur en tant que forteresse en 324 pendant la bataille d'Andrinople, quand elle fut le centre de la dernière poche de résistance dans la guerre menée par l'empereur Licinius contre Constantin et qu’elle résista.

En 330, la Nova Roma fut officiellement fondée sur l’emplacement de Byzance. Cependant, la population appela communément la ville Constantinople (en grec : Κωνσταντινούπολις, Constantinoúpolis, signifiant « la cité de Constantin »). La nouvelle capitale devint le centre de la nouvelle administration réformée par Constantin. Ce dernier retira les fonctions civiles du préfet du prétoire pour les mettre entre les mains de préfets régionaux[14]. Au IVe siècle, quatre grandes préfectures régionales furent ainsi créées. Constantin est généralement considéré comme le premier empereur chrétien[15] et, bien que l’Empire ne puisse pas encore être qualifié de « byzantin », le christianisme devint une caractéristique essentielle de l’Empire byzantin, contrairement à l’Empire romain classique, à l'origine polythéiste. L'empereur Constantin entreprit la construction de grands murs fortifiés qui sont sans doute l’ouvrage le plus saisissant de la ville. Ces murs, qui furent étendus et reconstruits, combinés avec un port fortifié et une flotte, firent de Constantinople une place forte virtuellement imprenable et certainement la plus importante du haut Moyen Âge[16]. Constantin introduisit aussi une monnaie d’or stable, le solidus, qui devint la monnaie standard pour des siècles, et fut utilisé bien au-delà des frontières de l'empire[17].

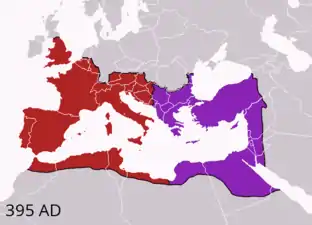

Un autre événement essentiel dans l’histoire de l’empire romain et byzantin fut la bataille d’Andrinople en 378, dans laquelle l’empereur Valens fut tué et les meilleures des légions romaines furent vaincues par les Wisigoths[18]. L’Empire romain fut à nouveau divisé par le successeur de Valens, Théodose Ier (surnommé « le Grand ») qui régna sur les deux parties depuis 392 : suivant les principes dynastiques bien établis par Constantin, en 395 Théodose donna les deux moitiés de l’Empire à ses deux fils, Arcadius et Honorius ; Arcadius devint le dirigeant de la partie orientale, avec sa capitale à Constantinople, et Honorius le dirigeant de la partie occidentale, avec Ravenne pour capitale. Théodose fut le dernier empereur dont l’autorité couvrait entièrement les étendues traditionnelles de l’Empire romain[19].

L'ère des invasions

La fin de l'Empire romain d'Occident

Les grandes invasions eurent lieu à un moment de grande faiblesse tant pour l'Empire romain d'Occident que pour l'Empire romain d'Orient. Il devait en résulter, à l'Ouest la disparition de l'Empire romain d'Occident et son remplacement par des royaumes germaniques, alors qu'à l'Est les empereurs parvinrent à acheter la paix et à assurer ainsi la survie de l'empire. Dans l'un et l'autre cas, on assista à la transformation des grandes traditions politiques, économiques et culturelles qui avaient assuré l'unité de l'empire[20].

Rome réussit tant bien que mal à faire face aux invasions de ces diverses tribus tant et aussi longtemps que celles-ci constituèrent de petits groupes isolés. Mais lorsque ceux-ci commencèrent à créer des coalitions sous la conduite de chefs puissants comme Alaric Ier, les armées romaines qui comptaient déjà nombre de barbares dans leurs rangs ne furent plus en mesure de résister[21]. C'est ainsi que les Vandales et les Alains se virent reconnaître le droit de s'installer en Afrique du Nord en 442 sous la conduite de leur chef, Genséric[22]. De la même façon, les Francs fondèrent divers petits royaumes en Gaule jusqu'à ce que l'un des leurs, Clovis, parvienne à assurer leur unité et soit reconnu par l'empereur de Constantinople comme consul et chef d'un territoire dont les limites correspondaient à peu près à la France d'aujourd'hui[23].

Or, la plupart des chefs francs, déjà convertis au christianisme, appartenaient à l'hérésie arienne[24]. Clovis, sous l'influence de sa femme, fut l'un des rares qui, lorsqu'il se convertit au christianisme, adopta sa forme catholique plutôt qu'arienne. Par ailleurs, les barbares, à tout le moins ceux de la première vague, manifestèrent un grand respect pour Rome et ses traditions. Athaulf, le beau-frère du célèbre Alaric, dit ainsi : « J'espère passer à la postérité comme le restaurateur de Rome, puisqu'il m'est impossible de la supplanter »[25]. Les Wisigoths, après avoir conquis l'Italie, maintinrent en effet l'empereur romain comme chef honoraire de l'État jusqu'à ce qu'Odoacre dépose le jeune Romulus Augustule en 476 et renvoie les insignes du pouvoir impérial à Constantinople, mettant ainsi fin au système de la double monarchie. Désireux de maintenir l'unité du moins théorique de l'empire, les empereurs affectèrent de considérer ces peuples comme des foederati ou peuples fédérés alliés de Rome et leurs chefs comme des généraux de l'empire. Odoacre lui-même fut reconnu comme patrice par l'empereur Zénon alors que Clovis fut fait consul[26]. Du reste, aussitôt que ces peuples se sédentarisèrent et durent régir leurs communautés par des lois, ils durent le faire en latin puisque leur propre langage ne connaissait pas l'écriture. Les structures qu'ils donnèrent à leur administration reprirent les structures romaines avec des titres comme questores palatii ou domestici. Leurs lois se modelèrent souvent sur les lois romaines et permirent ainsi au droit romain de survivre en Occident[27].

La survie de l'Empire romain d'Orient

À l'Est, l'Empire romain d'Orient dut également faire face aux migrations de nombreux peuples venus d'Asie et d'Europe du Nord. Toutefois, la partie orientale de l'empire n'avait pas connu l'exode qui avait dépeuplé les villes de la partie occidentale et sa prospérité économique lui permit d'acheter la paix. Théodose II (401-450) fortifia les murailles de Constantinople qui résista à tous les assauts jusqu'en 1204. Pour éviter que l'Orient ne soit envahi par les hordes d'Attila comme l'Occident, Théodose se résolut à verser un lourd tribut aux Huns et à encourager les marchands de Constantinople à commercer avec les envahisseurs. Ce commerce devait s'avérer fort lucratif et continuer après qu'Attila eut tourné ses ambitions vers l'Ouest. Bientôt, on retrouva même des groupes de Huns servant comme mercenaires dans l'armée byzantine[28].

Administrateur prudent, son successeur, Marcien (392-457), refusa de continuer à verser tribut et détourna plutôt l'attention d'Attila vers l'Ouest. Après la mort de ce dernier, les généraux de l'armée impériale réussirent à défaire les troupes de Huns qui restaient et à relocaliser certains peuples conquis par ceux-ci sur la frontière nord de l'empire[29]. Les Huns n'étaient toutefois pas les seuls sujets de préoccupation. Au Ve siècle, les Goths et les Alains s'étaient déjà établis dans l'empire, en Thrace. Leur influence était telle que l'un de leurs chefs, Aspar[30], qui avait rang de magister militium et de patricien, réussit à faire élire l'un de ses protégés, sous-officier commandant la garnison de Selymbria, comme empereur pour succéder à Marcien en 457. Léon Ier (400-474) fut le premier empereur à recevoir la couronne impériale non pas des mains des généraux mais du patriarche, coutume qui allait se perpétuer jusqu'à la fin de l'empire contribuant ainsi au caractère sacré de tout ce qui touchait l'empereur. Mais si Aspar réussit à vaincre les Huns en 468, Léon échoua dans sa tentative de reprendre l'Afrique du Nord la même année. Sans doute jaloux des succès d'Aspar, Léon le fit assassiner en 471, recevant ainsi le surnom de « boucher »[31]. Ce geste affaiblit les Alains sans mettre un terme à leur pouvoir puisqu'en 478, leur chef, Theodoric, dont le surnom était Strabo (« celui qui louche ») réussit à se faire payer la solde et les rations des 13 000 hommes de son armée.

Pour se libérer de la tutelle des Alains, Léon Ier s'était allié au commandant du régiment des Isauriens de Constantinople, Tarassis qui prit plus tard le nom de Zénon[32]. En 466, pour renforcer l'alliance avec les Isauriens, Léon donna sa fille en mariage à celui-ci. Lorsque Léon mourut en 474, Zénon (?-491) accéda au trône avec le fils de Léon, Léon II, lequel décéda la même année, laissant Zénon seul empereur régnant aussi bien en Orient qu'en Occident puisque Odoacre lui avait renvoyé les insignes impériaux après la destitution de Romulus Augustulus. Il s'allia à certains chefs barbares comme Théodoric pour tenter de reconquérir l'Italie et en combattit d'autres comme Genséric avec qui il négocia la paix en Afrique du Nord. Déposé en 475, puis revenu sur le trône vingt mois plus tard, il mourut en 491. Sa veuve, Adriadna (ou Ariane), choisit alors un modeste décurion, Anastase (430-518)[33], pour lui succéder. Après avoir réprimé l'influence des Isauriens tant à Constantinople qu'en Isaurie, Anastase dut intervenir militairement à l'Est contre les Sassanides. Face au refus d'Anastase de lui fournir une aide financière pour régler ses dettes[34], le Chah de Perse Kavadh Ier a en effet déclenché les hostilités en 502 et s'est emparé de la ville fortifiée d'Amida[35]. C'est la guerre d'Anastase (502-506), la première guerre d'une longue série de conflits destructeurs entre les deux puissances. En parallèle, Anastase dut faire face à la fois aux tentatives d'invasion des Bulgares qu'il contra par la construction de la longue muraille de Thrace (503-504) et aux prétentions de Théodoric que Zénon avait envoyé en Italie où, après avoir conquis des territoires correspondant à peu près au tiers de l'ancien empire d'Occident, il prétendait au titre d'augustus, se faisant pratiquement l'égal de l'empereur de Constantinople[36]. Excellent administrateur, Anastase réforma le système monétaire de Constantin en définissant de manière définitive le poids du follis de cuivre, la pièce utilisée pour les transactions quotidiennes. En créant la « comitiva sacri patrimonii », il transféra une partie de la propriété de l'État à son domaine privé. Mais son administration frugale permit au Trésor impérial de se reconstituer, si bien qu'à sa mort il contenait 320 000 livres d'or malgré les activités de fortification onéreuses déployées pour protéger les frontières.

Son successeur, Justin Ier (450-527)[37] naquit dans une humble famille paysanne de Bederiana en Dardanie (Macédoine). Après s'être enrôlé dans l'armée, il combattit les Isauriens et les Perses et contribua à réprimer la révolte de Vitalien. Si son prédécesseur, Anastase, avait été partisan du monophysisme, Justin revint à l'orthodoxie religieuse et fit bon accueil au pape Jean Ier qui visita Constantinople. Toutefois ses tentatives pour affirmer son autorité politique à l'Ouest conduisirent à des frictions avec le roi ostrogoth Théodoric. À l'Est, Justin chercha à maintenir des relations cordiales avec l'empire perse tout en l'encerclant d'alliés de Constantinople comme les Cartvèles, les Albains, les Arabes et les Éthiopiens. Cette politique ne fut pas toujours couronnée de succès et la guerre qu'il mena contre les Perses en 526 tourna à son désavantage[38].

L'Empire romain universel (527 - début du VIIIe siècle)

Jusqu'à l'avènement d'Héraclius en 610, l'Empire romain d'Orient est la continuation directe de l'Empire romain qu'il tente de reconstituer, guidé dans cette politique par la volonté de retrouver son imperium (« emprise, contrôle, souveraineté ») sur l’Orbis romana (« monde romain »). Toutefois, le fait que l'Empire romain d'Orient règne principalement sur des régions où c'est le grec qui sert de langue commune et qui sont profondément christianisées, en fait un État original combinant structure romaine de l'État, culture hellénique et foi chrétienne[39]. Cette évolution s'accentue après la perte des territoires orientaux (Syrie, Égypte…) conquis d'abord par les Perses, puis par les Arabes désormais musulmans à partir du milieu du VIIe siècle. Les empereurs tentent alors de refondre l'empire sur de nouvelles bases.

Le règne de Justinien

Tout comme son oncle Justin Ier, Justinien (482-565) naquit dans une famille paysanne de Bederiana. Justin l'adopta et l'associa au pouvoir dès son avènement avant d'en faire le coempereur, le [40], peu avant sa mort. De là vient peut-être que Justinien fut presque constamment en lutte contre l'aristocratie et s'entoura de personnes n'appartenant pas aux hautes classes de la société comme sa femme Théodora, ancienne actrice, les généraux Bélisaire et Narsès, ou les hauts-fonctionnaires comme Jean de Cappadoce et Tribonien[41]. Son rêve fut de recréer un empire unifié autour de la Méditerranée, doté d'un système juridique moderne et d'une foi unique[42].

L'œuvre militaire de Justinien

Justinien voulut d'abord reconquérir les anciens territoires de l'Empire d'Occident[43]. Dans ce but, il rappela à l'automne 531 le général en chef des armées d'Orient, Bélisaire, à qui il confia la tâche de reconquérir l'Afrique du Nord[44]. En moins d'une année, Bélisaire, avec une armée d'à peine 18 000 hommes, parvint à défaire Gélimer, le roi des Vandales, d'abord à la bataille de l'Ad Decimum puis de Tricaméron, et s'empara de Carthage. Il rentra ensuite à Constantinople en 534 avec les honneurs du triomphe.

L'année suivante, commença la campagne pour reconquérir l'Italie, laquelle, comme la côte dalmate, était aux mains des Ostrogoths. Après s'être rapidement emparé de la Sicile et de Naples, Bélisaire dut mettre le siège devant la ville de Rome dont le pape lui ouvrit les portes en décembre 536. Toutefois, les Goths, après avoir déposé le roi Théodat et l'avoir remplacé par le général Vitigès, se regroupèrent et parvinrent à leur tour à assiéger Rome pendant une année[45]. Grâce à des renforts conduits par le général Narsès, Bélisaire put quitter Rome et reprendre sa marche vers Milan avant de se diriger vers Ravenne, la capitale des Goths, qu'il prit en mai 540, emmenant le roi Vitigès prisonnier à Constantinople. Après le départ de Bélisaire, les Goths se regroupèrent à nouveau sous la conduite cette fois de Totila, et arrivèrent bientôt aux portes de Rome. Justinien, qui avait commencé à perdre confiance en Bélisaire, fut forcé de le renvoyer en Italie où celui-ci réussit à reprendre Rome en avril 547. Toutefois, en raison de la situation précaire à l'Est, il fut de nouveau rappelé à Constantinople. Après que Totila eut réussi une seconde fois à se rendre maître de Rome, ce ne fut pas Bélisaire mais Narsès qui fut dépêché en Italie en 551. Celui-ci, amplement pourvu en hommes et en fonds, parvint rapidement à se rendre maître de la situation grâce à la victoire décisive remportée à Busta Gallorum où Totila fut tué[46]. Narsès put alors se diriger vers le nord et s'emparer de Vérone, le dernier bastion goth, en juillet 561. Pendant ce temps, Justinien s'était tourné vers l'Espagne, toujours aux mains des Wisigoths. Saisissant l'occasion que lui offraient des guerres intestines entre familles rivales, Justinien envoya ses troupes s'emparer des territoires situés dans l'angle sud-est de la péninsule ibérique. L'Italie, la plus grande partie de l'Afrique du Nord, une partie de l'Espagne ainsi que les îles de la Méditerranée dépendaient à nouveau de l'empereur romain à Constantinople. La Méditerranée était redevenue un « lac romain »[47].

Si Justinien avait mené une politique militaire offensive à l'Ouest, il dut pendant des années mener une politique défensive à l'Est où le roi Khosro Ier (531-579) s'était déjà emparé de plusieurs villes pour étendre l'empire perse. Une première guerre, dite guerre d'Ibérie, se termina par la « paix éternelle » de 532, au terme de laquelle les Romains gardaient le contrôle de la Lazique (rive orientale de la mer Noire dans la Géorgie d'aujourd'hui), coupant ainsi l'accès des Perses à la mer Noire, mais acceptant de verser à ceux-ci la somme de 11 000 solidi d'or par an[48]. La paix devait durer huit ans, jusqu'à ce que Khosro envahisse la Mésopotamie romaine, s'empare d'Antioche et reprenne la Lazique l'année suivante. S'ensuivit une longue guerre larvée pendant laquelle Khosro s'empara de plusieurs places fortes pour les abandonner aussi rapidement après versement de tributs. Un traité fut signé en 545, d'une durée de cinq ans. Justinien s'engageait à payer un tribut de 400 solidi d'or par an[49]. En 556, un nouvel accord fut signé à Daras, cette fois pour une durée de cinquante ans ; il redonnait la Lazique à Constantinople en retour d'une somme de 30 000 solidi d'or[50].

Pendant qu'il menait la guerre contre les Perses, Justinien dut aussi protéger la frontière nord de l'empire contre les Bulgares de la mer Noire. En 514, ceux-ci, accompagnés d'Avars et de Slaves, franchirent le limes du Danube et pillèrent les Balkans, atteignant l'isthme de Corinthe, pendant qu'une deuxième menaçait la péninsule de Gallipoli et qu'une troisième marchait sur Constantinople même[51]. À peine celle-ci s'était-elle retirée qu'une nouvelle invasion slave conduite par les Bulgares permit à ceux-ci de s'avancer jusqu'à une quarantaine de kilomètres de Constantinople. Mais, incapables de franchir les murailles édifiées par Anastase, ils se tournèrent vers Rhodope à l'ouest, brûlant et détruisant tout sur leur passage. Une autre colonne slave se dirigea vers Naissos mais fut arrêtée par Germanus en route pour l'Italie. En 551, ce fut au tour des Koutrigoures, un peuple turcophone proche des Avars et des Bulgares, de passer le Danube près de Belgrade et d'avancer jusqu'à Philippopolis en Thrace. Incapable de faire revenir ses meilleures troupes d'Italie, Justinien dépêcha une ambassade aux Outrigoures, autres turcophones installés entre le Don et la Volga, et moyennant finances, les invita à attaquer les Koutrigoures, lesquels durent repasser le limes. Les deux tribus continuèrent à se harceler jusqu'à ce qu'elles fassent la paix et décident d'un commun accord en 559 d'envahir la Thrace. Une colonne parvint même à la rivière Athyras à une vingtaine de kilomètres de Constantinople. Justinien dut faire appel une nouvelle fois à Bélisaire qui parvint à attirer le chef des Koutrigoures, Zabergan, dans une embuscade et à le battre lors de la bataille de Mélantias[52]. Les Koutrigoures durent demander la paix et, moyennant la promesse de subsides, retournèrent dans leurs foyers.

L'œuvre juridique de Justinien

Comme il s'était appuyé sur les brillants généraux Bélisaire et Narsès dans la conduite de ses guerres, Justinien s'appuya sur un juriste de génie, Tribonien[53], dans ce qui reste l'une des œuvres majeures de son temps, la réforme du droit. Cette réforme était contenue dans quatre ouvrages principaux, le Codex Justinianus, les Digestes, les Institutes et les Novelles, rassemblés dans le Corpus juris civilis[54].

Le Codex fut achevé en moins d'une année (du au ). Il ne s'agissait pas d'une simple compilation des constitutions impériales en vigueur depuis le temps d'Hadrien. Les répétitions et contradictions étaient retirées ; divers décrets touchant un même sujet furent réunis en un seul ; certains décrets furent abrogés, d'autres explicités ; le langage fut simplifié. À partir de ce jour, seules demeuraient valides les promulgations impériales contenues dans ce codex. L'année suivante (en 530), les rédacteurs s'attaquèrent aux Digestes qui résumaient quelque deux mille livres écrits par vingt-neuf auteurs à qui les empereurs des siècles passés avaient demandé d'interpréter le droit. Le , on présenta le nouveau recueil qui condensait en cent-cinquante lignes quelque trois millions de lignes écrites au cours des siècles. La tâche suivante était de s'assurer que les juristes puissent utiliser ces nouveaux instruments. Ce nouveau manuel, les Institutes, fut publié presque en même temps que les Digestes, en novembre 533 ; il devait demeurer en vigueur dans plusieurs pays européens jusqu'au vingtième siècle[55]. Si les trois premiers recueils furent publiés en latin, les Novelles, où furent rassemblées les ordonnances promulguées après la parution du Codex, le furent en grec.

À plusieurs égards, il s'agissait d'une œuvre novatrice, réglant la vie de l'État, celle de ses citoyens, de leurs familles et les relations entre les citoyens eux-mêmes. L'ancien droit romain fut mis en accord avec les principes de la morale chrétienne et du droit coutumier de l'Orient hellénisé. De plus, les canons ou lois des cinq premiers conciles de l'Église recevaient force de loi[56].

L'œuvre religieuse de Justinien

Pas plus que les hommes de son temps, Justinien ne pouvait concevoir de séparation entre l'Église et l'État. Il gouverna donc aussi bien l'une que l'autre à une époque où questions politiques et théologiques ne pouvaient être dissociées.

Le monophysisme était un mouvement religieux né au début du Ve siècle en réaction au nestorianisme. Selon les tenants de cette doctrine, la nature divine du Christ prenait le pas sur sa nature humaine. Cette doctrine s'était rapidement propagée dans l'empire où l'Égypte, la Syrie et la Palestine avaient adhéré rapidement à l'hérésie. L'Égypte occupait une position économique importante mais non stratégique dans l'empire. Pourvu qu'elle fournisse le blé dont avait besoin la capitale, les croyances religieuses de ses habitants importaient peu. Il n'en allait pas de même de la Syrie, laquelle longeant la frontière avec la Perse, occupait une position stratégique importante. À l'Ouest, le monde romain (où la papauté jouait un rôle de plus en plus important face aux conquérants barbares en majorité ariens) était partisan du concile de Chalcédoine qui avait promulgué la doctrine de la séparation des deux natures en Jésus-Christ. Tenter de plaire à l'un équivalait automatiquement à s’aliéner l'autre[57].

Dans les premières années de son règne, Justinien adopta une politique strictement orthodoxe alors que son épouse, Théodora, ne cachait pas ses sympathies pour le monophysisme[58]. Or, celui-ci gagnait en importance à l'Est alors même que les armées impériales étaient en mauvaise posture en Italie. Le dilemme qui se posait donc à Justinien au début des années 540 était de savoir comment se réconcilier les monophysites à l'Est sans s'aliéner les chalcédoniens à l'Ouest. Il tenta d'abord de se faire un allié du pape Vigile dans sa lutte contre Totila, puis décida de faire arrêter le pape et de le mener en captivité, en Sicile d'abord, puis à Constantinople ensuite pour obtenir de lui une condamnation des Trois Chapitres (les écrits de trois théologiens suspects de tendances nestoriennes). Pendant plusieurs années, le pape et l'empereur jouèrent au chat et à la souris jusqu'à ce que Justinien publie lui-même un traité théologique sous forme d'édit impérial condamnant les Trois chapitres. Cette intervention eut pour effet de donner l'avantage à Totila, la population italienne voyant de plus grandes chances d'indépendance sous les Goths que sous la tutelle de Constantinople. La querelle entre le pape et l'empereur s'envenima jusqu'à ce que ce dernier envoie Bélisaire arrêter le pape dans l'église où il s'était réfugié. Après une période d'accalmie, Justinien décida en 553 de convoquer un concile, le cinquième de l'Église, pour régler la question. À ce moment, Narsès s'était assuré de la victoire en Italie et le royaume des Goths était pratiquement annihilé. Justinien utilisa tout son pouvoir pour faire céder les évêques réunis et, finalement, le pape lui-même capitula puis, en février 555, il condamna formellement les Trois chapitres. La partie n'était toutefois pas gagnée puisque, à l'Est, les monophysites d'Égypte et de Syrie se sentirent encore plus isolés ce qui fragilisa sensiblement l'empire[59].

Justinien le bâtisseur

Les guerres à l'Ouest et les paiements annuels servant à assurer la paix à l'Est vinrent rapidement à bout des réserves accumulées par Anastase. D'autant plus que Justinien, de caractère ostentatoire, voulait montrer à ses sujets que son règne inaugurait une ère nouvelle. Pour mettre un terme à l'évasion fiscale d'une part, pour obtenir de nouvelles sources de revenus d'autre part, Justinien nomma Jean de Cappadoce comme préfet du prétoire. Ce dernier se mit à l’œuvre avec un tel zèle qu'en quelques mois à peine, il réussit à unir la population contre lui, en particulier les deux factions qui assuraient les courses de chevaux dans l'hippodrome, les Bleus et les Verts. En janvier 532, en plein cœur de l'hiver, une manifestation à l'hippodrome dégénéra en émeute, puis en révolte ouverte. Au cri de « Nika » (« Qu'il vainque ! »), la foule prise de folie se mit à détruire les églises et à saccager les édifices publics. Justinien fut sur le point d’abandonner et de s'enfuir mais, à la suite des exhortations de son épouse Théodora, il envoya Bélisaire et Narsès étouffer la révolte qui s'acheva dans un bain de sang où périrent 30 000 personnes[60].

L'une des églises rasées était celle de la Sainte Sagesse ou « Hagia Sophia ». Érigée sous Constantin, elle était le symbole de la place de l'empire dans l'ordre divin de la création. Justinien décida qu'une nouvelle construction devait être érigée qui surpasserait tout ce que l'on avait vu jusqu'alors et proclamerait sa gloire. Plutôt que d'employer des architectes-constructeurs comme c'était la coutume, il fit appel à un ingénieur et à un mathématicien, Anthémius de Tralles et Isidore de Milet. Cette nouvelle merveille coûta plus de 23 millions de solidi et put être consacrée à la fin de l'année 537. Lors de sa dernière inspection, Justinien, après être demeuré muet plusieurs minutes, se serait exclamé : « Salomon, je t'ai surpassé ! »[61].

Justinien ne bâtit pas moins de trente églises à Constantinople, en plus des églises et des palais qu'il fit construire un peu partout dans l'empire. Pour assurer la sécurité de l'empire, Justinien fit aussi construire sur les frontières d'Europe comme d'Asie un puissant réseau de fortifications. Pour prévenir les invasions dans les Balkans, une ceinture de fortifications vint bientôt doubler celle qui s'étalait le long du Danube[47].

L'œuvre économique de Justinien

Une fois reconquise, la Méditerranée occidentale ne reprit pas l'importance économique dont elle avait joui sous les premiers empereurs. Le commerce de Constantinople était maintenant tourné vers l'Orient, notamment vers l'Inde, l'Indonésie, Ceylan et la Chine d'où Constantinople importait les épices, en particulier le poivre, nécessaires pour rehausser (ou masquer) le goût des aliments et la soie qui entrait dans la fabrication des vêtements de luxe portés par les hauts dignitaires de l'empire ou offerts aux dignitaires étrangers. Mais l'Empire perse pouvait à son gré entraver ce commerce qui transitait obligatoirement par le golfe Persique pour celui qui provenait de l'Inde et de l'Indonésie ou en traversant l'Empire perse par voie de terre pour la Chine. En temps de paix, les intermédiaires perses prenaient un pourcentage sur les marchandises ce qui en faisait monter le prix, alors qu'en temps de guerre les Sassanides bloquaient simplement les arrivages de soie, réduisant ainsi au chômage les ateliers de transformation de Beyrouth et de Tyr[62].

Justinien tenta dans un premier temps de circonvenir le problème dans le cas de la Chine en se servant d'une route détournée passant par la Crimée et le Caucase (d'où l'importance de la Lazique pour Constantinople). Une nouvelle solution se présenta en 552 lorsque des moines, probablement nestoriens, informèrent l'empereur qu'ils pourraient se procurer à Soghdhiana (Ouzbékistan) alors sous contrôle chinois, des œufs de vers à soie, permettant ainsi à l'empire de lancer sa propre industrie. L'empereur accepta de les aider et, effectivement, ceux-ci revinrent une ou deux années plus tard avec des vers à soie et une connaissance suffisante des techniques de transformation pour lancer la production. Celle-ci ne fut jamais suffisante pour remplacer les importations de Chine, mais parvint au moins à réduire le pouvoir de marchandage des Perses tout en ouvrant une nouvelle route par le nord de la mer Caspienne vers les ports byzantins de la mer Noire[63].

Les successeurs de Justinien

L'œuvre de Justinien ne survécut pas longtemps à celui-ci car il laissa un empire ruiné[64]. En outre, ses conquêtes territoriales étaient dispersées sur le pourtour méditerranéen tandis que les frontières danubiennes et orientales de l'empire furent délaissées ; c'était pourtant dans ces régions que pesaient les principales menaces sur la survie de l'empire. Peu après la mort de Justinien, les Lombards, une ancienne tribu de foederati, envahit l'Italie en 568 et conquit les deux tiers du territoire. En Espagne, les Wisigoths conquirent Cordoue, la principale cité byzantine, en 584, et bientôt toute l'Espagne fut perdue. Les premiers turcophones arrivèrent en Crimée et, en 577, une horde de 100 000 Slaves envahit la Thrace et l'Illyrie. Sirmium (actuelle Sremska Mitrovica), la cité byzantine la plus importante sur le Danube, fut perdue en 582[65].

Avec la perte des conquêtes occidentales de Justinien, le centre de gravité de l'empire revint en Orient. Rompant le traité que Justinien avait conclu avec l'empire sassanide, son neveu et successeur, Justin II (vers 520-578) refusa de payer le tribut échu[66]. Il s'ensuivit une longue guerre qui ne s'acheva que lorsque l'empereur Maurice (539-602) réussit à signer un traité (en 591) avec le jeune empereur Khosro II qui donnait à Constantinople une grande partie de l'Arménie perse où se recrutaient quantité de mercenaires de l'armée impériale. Si Maurice parvint à sauver certaines possessions occidentales en créant les exarchats de Ravenne et de Carthage, il dut faire face aux invasions des slaves dans les Balkans, lesquels ne se contentaient plus d'incursions pour piller le territoire, mais commençaient à s'installer à demeure avant de former, des décennies plus tard, leurs propres royaumes[67].

Commencée en 592, cette guerre d'usure continua jusqu'en 602, lorsque la révolte éclata dans l'armée et qu'un officier subalterne, Phocas (547-610), marcha sur Constantinople et renversa Maurice qu'il fit exécuter avec ses enfants[68]. Saisissant l'occasion, Khosro II s'empara de la province de Mésopotamie pendant que les Avars et les Slaves se répandirent dans les Balkans. Aux VIIe et IXe siècles, les Slaves ne cessèrent de multiplier les « sklavinies » (en grec : σκλαβινίαι, en latin : Sclaviniae, c'est-à-dire les « communautés rurales » slaves) entre les « valachies » des Balkans (en grec : βαλαχίαι, en latin : Valachiae, ou « communautés rurales » romanophones), au point d'y devenir finalement majoritaires, tandis que les Grecs n'occupèrent plus que les côtes de la péninsule balkanique[69].

La dynastie héraclide et la transformation de l'empire (610-711)

Confronté aux dangers perses et arabes, l'Empire byzantin fit face à la perte de nombreux territoires et dut se refonder sur de nouvelles bases. Selon Georg Ostrogorsky, le VIIe siècle correspond au point de départ de l'histoire byzantine proprement dite. Quant à Charles Diehl, il qualifie le VIIe siècle comme « l'une des périodes les plus sombres de l'histoire byzantin. C'est une époque de crise grave, un moment décisif où l'existence même de l'empire semble être en jeu »[70].

Héraclius et la survie de l'État

La terreur que faisait régner Phocas prit fin lorsque l'exarque d'Afrique, Héraclius, se rebella et mit fin aux livraisons de blé destinées à la capitale. Son fils, aussi nommé Héraclius, prit alors la tête d'une escadre qui se dirigea vers Constantinople, s'empara de la ville et fit exécuter Phocas[71].

Si Justinien avait été le dernier grand empereur de ce que les historiens modernes peuvent encore appeler l'« Empire romain », avec Héraclius (575-641) commença véritablement ce que l'historiographie moderne nomme l'« Empire byzantin ». En effet, ce fut sous son règne que le latin fut définitivement abandonné au profit du grec et que l'empereur remplaça le titre d'Augustus par celui de basileus (βασιλεύς). En faisant couronner coempereurs ses deux fils, Héraclius-Constantin et Héraclonas, Héraclius instaura le système de la corégence qui permit de constituer des dynasties et de régler, en théorie du moins, le problème de la succession[72].

Le régime des thèmes, ou organisation militaire des provinces, fut formellement l'œuvre de ses successeurs ; mais lui-même remodela l'armée en profondeur, remplaçant les mercenaires étrangers par des soldats professionnels venant principalement d'Arménie et commandés par des membres de la noblesse locale. Pour la première fois depuis Maurice, l'empereur prit lui-même le commandement des armées et sut leur insuffler un sens de la mission providentielle qui n'est pas sans anticiper la notion de croisade[73]. Commence également sous cet empereur une période où l'Église soutint l'empire aussi bien financièrement que politiquement. D'une part, celle-ci mit ses richesses à la disposition de l'empereur dans ses guerres contre les Perses ; d'autre part, lorsque celui-ci partit en guerre, ce fut au patriarche Serge qu'il confia la régence et la protection de ses enfants. Héraclius lui-même fut amené à se mêler de questions religieuses. En Arménie, l'attachement à l'hérésie « monophysite » constituait un obstacle à la loyauté à l'empire. Sous l'influence du patriarche Serge, Héraclius fit proclamer, en 638, l'Ekthésis, édit qui, en proposant une solution de compromis, le monothélisme, non seulement ne régla pas la question mais devait aussi provoquer un nouveau conflit avec Rome[74].

Sur le plan extérieur, Héraclius dut mener deux séries de guerres, la première contre les Perses, la seconde contre les Arabes, tout en faisant face aux invasions des Avars et des Slaves qui menaçaient Constantinople. Commencée en 613, la guerre contre les Perses se poursuivit jusqu'en 628 lorsque le roi Khosro II fut renversé. Son fils, Kovrad-Schiroé, conclut alors un traité de paix qui restituait à Constantinople l'Arménie, la Mésopotamie romaine, la Syrie, la Palestine et l'Égypte. Mais ces reconquêtes devaient être perdues à nouveau quelques années plus tard au profit cette fois des Arabes. Affaiblie, la Perse céda rapidement aux premiers assauts de l'Hégire. Et avec la défaite de Yarmouk en 636, alors aux mains des Arabes, Héraclius voyait détruite l'œuvre de sa vie[75]. En dix ans, la Syrie, la Palestine, l'Égypte et la Mésopotamie romaine tombèrent aux mains des Arabes. Cette invasion aussi rapide s'explique par diverses raisons. Si l'armée byzantine était souvent plus nombreuse et mieux équipée, elle était avant tout composée de mercenaires dont la motivation était faible par rapport à celle des soldats arabes motivés par le principe de la « guerre sainte ». De plus, les provinces conquises avaient été profondément fragilisées par les guerres entre empires perse et byzantin. Enfin, elles furent souvent le lieu de contestations du pouvoir impérial car les populations étaient adeptes du monophysisme et non de la doctrine chalcédonienne de Constantinople. Cette loyauté douteuse explique le fait que de nombreuses villes ouvrirent leurs portes aux Arabes en échange d'un traité relativement indulgent[76].

Sur le plan intérieur, même le principe de la corégence ne réussit qu'à moitié et ce fut un petit-fils, Constant II (630-668), alors âgé de onze ans, que les généraux choisirent comme empereur. Celui-ci héritait d'un empire réduit à l'Anatolie, l'Arménie, l'Afrique du Nord et une partie de l'Italie, tous menacés. Son règne se passa à lutter contre les Arabes et leur calife, Muʿawiya Ier (661-680). C'est sous le règne de Constant que débuta la réorganisation de l'armée suivant le système des thèmes qui devait subsister pendant trois cents ans[77]. Les armées mobiles des siècles précédents furent relocalisées dans des districts spécifiques (ou « thèmes ») commandés par un stratège. Les soldats avaient la mission de protéger et reçurent des terres qu'ils devaient cultiver lorsqu'ils n'étaient pas en campagne. Ces soldats paysans furent le symbole de l'évolution profonde de la structure de l'Empire byzantin anciennement fondé sur le modèle des cités de l'Antiquité. Dorénavant, ce furent les campagnes qui assurèrent sa survie[78]. Ce modèle des thèmes qui n'en était qu'à ses balbutiements subsista durant plusieurs siècles et devint le modèle administratif commandant l'organisation régionale de l'Empire byzantin. Du fait du cumul de l'autorité civile et militaire par le stratège, ce système dérogeait au principe romain de séparation des deux pouvoirs. Il fut l'un des meilleurs exemples des transformations profondes que connut l'empire à cette période[79].

Les premières réformes de l'empire

Dès que Muʿawiya eut réussi à restaurer la dynastie des Omeyyades, la lutte reprit, le calife concentrant ses efforts sur Constantinople. Une trêve, conclue en 659, permit à Constant II de porter son action en Occident où les querelles religieuses avaient eu des conséquences politiques désastreuses. Après avoir tenté de libérer l'Italie du Nord des Lombards, Constant se dirigea vers Rome où il se réconcilia avec le pape avant de s'installer à Syracuse, position clé entre l'Italie du Nord menacée par les Lombards et l'Afrique menacée par les Arabes[80]. C'est là qu'il fut assassiné en 668.

Tout comme son père, Constantin IV (650-685) dut lutter contre Muʿawiya qui vint mettre le siège devant Constantinople dont on avait restauré les murailles et rebâti la flotte. Ce fut sans doute au cours de ce siège, qui dura de 674 à 678, que l'on fit usage pour la première fois du « feu marin » (πύρ ύγόν) ou feu grégeois que leur avait vendu un architecte syrien, Callinicus[81]. Muʿawiya ne put s'emparer de Constantinople et dut signer un accord de paix de trente ans. Cette accalmie permit à Constantin de se tourner vers l'Italie où il signa un traité avec les Lombards. Il eut moins de succès dans les Balkans où il dut reconnaitre aux Bulgares conduits par Asparoukh le droit de s'installer au sud du Danube[82].

Constantin IV n'avait que trente-trois ans lorsqu'il mourut en 685. Son fils, Justinien II (668-711) devint empereur à l'âge de seize ans dans un empire considérablement diminué. Son rêve, comme celui de son prédécesseur du même nom, fut de redonner à l'empire le lustre qu'il avait déjà eu. En 686, il commença par réaffirmer la suzeraineté de Constantinople sur l'Arménie et l'Ibérie. Puis, il se dirigea vers les régions devenues slaves des Balkans dont il transféra près de 30 000 colons[83] vers les territoires ravagés par les Arabes. Mais ces nouvelles troupes passèrent à l'ennemi et, à la suite de la bataille de Sébastopolis, l'Arménie retourna six ans plus tard au califat. Justinien fit de même avec les citoyens de Chypre, devenu une sorte de condominium byzantino-arabe, et envoya ces marins réputés en Cyzique qui en manquait cruellement depuis les guerres navales menées par Muʿawiya contre Constantinople.

Profondément croyant, Justinien convoqua le sixième concile œcuménique ou Quinisexte qui confirma le rejet du monothélisme. Mais les conclusions du concile laissaient percevoir le fossé qui se creusait entre les Églises d'Orient et d'Occident sur diverses questions dont le mariage des prêtres. Dix ans plus tard, Justinien tenta de faire arrêter le pape comme l'avait fait Constant II. Mais la position du pape s'était affermie et les milices de Rome et de Ravenne empêchèrent le délégué impérial de mener à bien sa mission[84].

Cet échec couplé aux défaites militaires et aux violences que faisaient subir les collecteurs d'impôts à la population attisèrent la colère populaire contre Justinien. Aussi, quand il fit libérer le général Léonce qu'il avait fait emprisonner après le désastre de Sébastopolis, ce dernier prit la tête d'une sédition, renversa Justinien et se fit proclamer empereur en 695. Déchu, le nez coupé et dès lors incapable en théorie de régner, Justinien alla trouver refuge auprès du khan des Bulgares, Tervel, avec l'aide duquel il put reconquérir Constantinople en 705. Dans le même temps, Les Romains furent définitivement chassés d'Afrique avec la prise de Carthage par les Arabes en 698. En 711, Justinien II lança une expédition contre Cherson en Crimée, sans doute pour arrêter l'avancée des Khazars. Toutefois la marine impériale se révolta et vint assiéger Constantinople qui lui ouvrit ses portes. Abandonné de tous, Justinien fut une seconde fois déchu et, cette fois, assassiné par l'un de ses officiers[85]. Ainsi prenait fin la première dynastie proprement byzantine à avoir dirigé l'empire pendant une centaine d'années.

L'empire romain hellénisé (711-1204)

Cette période s’étend du début du VIIIe siècle jusqu’au sac de Constantinople par les croisés en 1204 lors de la quatrième croisade. Elle vit une succession de reculs et d’expansions de l’Empire sous cinq dynasties : les Isauriens, les Amoriens, Macédoniens, les Comnènes et les Anges. Durant cette période, seuls les hellénophones des côtes, des grandes villes, de l'Hellade et d'Asie mineure occidentale (Grecs), les romanophones des Balkans (Dalmates, Valaques) et les arménophones d'Asie mineure orientale (Arméniens) se considérèrent encore comme des Romains (en grec Ρωμαίoί ou « Romées »). L'état multinational qu'était l'Empire romain d'Orient se transforma ainsi en un empire plus homogène ethniquement tandis que les institutions subirent de profondes transformations pour faire face aux diverses menaces.

La dynastie isaurienne et l'iconoclasme (717-802)

L'assassinat de Justinien II fut suivi d'une période de flottement à la suite de laquelle un soldat, fils de paysans immigrés de Thrace[86], fut proclamé empereur sous le nom de Léon III (685-747). Il passa une partie de son règne à lutter contre les Arabes qui vinrent à nouveau assiéger Constantinople. Grâce à une alliance avec les Bulgares de Tervel, Léon parvint à faire lever le blocus en 718. De nouvelles invasions arabes en Asie mineure furent également repoussées grâce à une alliance avec les Khazars. La victoire de Léon à Amorium en 740 devait mettre fin à ces incursions en Orient, tout comme la victoire de Charles Martel à Poitiers en 732 arrêta leur avance en Occident[87]. En plus de réaménager les thèmes, Léon publia un nouveau code juridique, l’Éclogue, qui, tout en réduisant le nombre de cas punissables de la peine de mort, multipliait les châtiments inconnus du droit de Justinien comme l'amputation, l'aveuglement, etc[88].

Le règne de Léon III fut surtout marqué par le début de l'iconoclasme[89]. Objets ayant au départ valeur d'enseignement, les icônes se virent au cours des siècles attribuer des propriétés miraculeuses, voire magiques. Certaines furent même qualifiées d'« acheiropoïètes », c'est-à-dire non faites de main d'homme[90]. Léon, tout comme certains évêques de l'époque, semble avoir vu dans ces exagérations la cause de la colère divine ayant entraîné les défaites de l'empire au cours des siècles précédents, ce que confirma l'apparition d'une nouvelle île près de Santorin à la suite d'une éruption volcanique. Le premier geste public de Léon dans cette direction fut de retirer l'icône d'or du Christ qui surmontait les portes de bronze à l'entrée du Grand Palais. La réaction de la foule fut vive et plusieurs soldats, venus accomplir l'ordre de l'empereur, furent massacrés sur place. Sans consulter l'Église, Léon promulgua un édit qui faisait de l'iconoclasme la politique officielle de l'empire ce qui provoqua la démission du patriarche Germanicus et la colère du pape Grégoire II, affaiblissant du même coup l'autorité de l'empereur en Italie. Le successeur de Grégoire II, Grégoire III, convoqua un synode qui condamna l'iconoclasme en 731[91].

Son fils et successeur, Constantin V (718-775), non seulement continua la politique de son père, mais encore persécuta les iconodules ou partisans des icônes. Ses attaques contre les moines se transformèrent en attaques contre l'institution monastique elle-même. Il rejeta non seulement les icônes, mais aussi le culte des saints et la vénération des reliques[92]. Entièrement préoccupé par ses guerres contre les Arabes et les Bulgares, Constantin ne porta aucune attention à l'Italie où le pape dut se décider à chercher un autre allié contre les Lombards. En janvier 754, le pape Étienne II franchit les Alpes pour rencontrer le roi des Francs, Pépin le Bref, à Ponthion, préparant ainsi la fondation d'un État ecclésiastique romain[93]. Toutefois, les campagnes menées par Constantin V contre les Arabes furent des succès et permirent à l'Empire byzantin de consolider sa frontière orientale tout en éloignant la menace arabe[94].

Le court règne de Léon IV (750-780) marque la transition entre la détestation de Constantin V pour les icônes et l'attachement manifesté par son épouse, Irène, qui en rétablit le culte[95]. Toutefois, il mourut prématurément et laissa le trône à son fils Constantin VI (771-797) seulement âgé de dix ans. La mort de Constantin VI entraîna quasiment la fin de la dynastie isaurienne qui, malgré la naissance de controverses religieuses majeures qui menacèrent l'unité et la stabilité de l'empire, réussit le tour de force de consolider les frontières de l'empire et d'écarter les nombreuses menaces qui pesaient sur son existence plus d'un demi-siècle plus tôt. En outre, le profond mouvement de réforme de l'organisation interne de l'empire se prolongea, rendant celui-ci plus en harmonie avec le nouveau contexte intérieur et extérieur[96]. Cependant, comme souvent dans l'histoire, la période de régence fut à l'origine d'une ère d'instabilité. La mère de Constantin VI, Irène (752-803), se hâta de saisir le pouvoir à la faveur d'un coup d'État manqué et de nommer des évêques iconodoules comme le patriarche Tarasios qui présida le deuxième concile de Nicée, lequel condamna l'iconoclasme comme une hérésie et rétablit la vénération des images[97]. Toutefois, Constantin, lorsqu'il fut en âge de régner, supporta de plus en plus mal la tutelle de sa mère. Aussi, lorsque celle-ci exigea que les armées lui prêtent serment, la nommant en premier lieu et Constantin ne venant qu'au second rang en tant que coempereur, celles-ci se rebellèrent et acclamèrent Constantin comme unique souverain, en octobre 790[98]. De caractère faible, Constantin finit par s'aliéner ceux-là mêmes qui lui avaient redonné le pouvoir, lesquels finirent par se ranger du côté d'Irène. Celle-ci reprit le pouvoir, déposant son fils qui fut aveuglé par les conspirateurs et mourut peu après. Pour bien marquer qu'elle était seule maître de l'empire, Irène porta pendant cette période, le titre de basileus et non de basilissa[99].

Pendant ce temps, le pape avait couronné Charlemagne empereur en 800, alléguant qu'une femme ne pouvait remplir cette fonction. Charlemagne, quant à lui, avait reconnu Irène comme souverain de l'empire romain et, en geste d'apaisement, avait offert de l'épouser, ce qui aurait réuni à nouveau les empires romains d'Orient et d'Occident. Il semble qu'Irène eût été disposée à accepter l'offre, mais que les hauts-fonctionnaires qui pouvaient prétendre lui succéder puisqu'elle n'avait pas d'enfant ne l'entendaient pas ainsi. Pendant que les ambassadeurs de Charlemagne étaient encore à Constantinople, un complot ourdi par l'un d'eux réussit ; Irène fut déposée et le général Nicéphore fut proclamé empereur[100].

La dynastie amorienne et le retour de l'iconoclasme (820-867)

Lorsqu'Irène fut déposée, les hauts fonctionnaires proclamèrent empereur le sénateur Nicéphore Ier (760-811). Celui-ci eut à lutter contre les Bulgares dirigés par un chef audacieux et entreprenant : Kroum[101], allié de Charlemagne contre les Avars[102]. Pour avoir la paix à l'Ouest, Nicéphore se résolut à négocier un traité avec Charlemagne. Aux termes de celui-ci, Charlemagne se voyait reconnaître son titre d'empereur par Constantinople. En échange, il renonçait à ses prétentions sur les possessions byzantines d'Italie (essentiellement la province de Venise)[103] et de la côte dalmate. Tout espoir de voir réunies les deux parties de l'empire disparut à jamais.

Lors d'un engagement avec Kroum, Nicéphore fut tué et son fils, Stavrakios, grièvement blessé. Son beau-frère, Michel Rhangabé monta sur le trône[104]. Il maintint la politique de son prédécesseur à l'endroit de Charlemagne à qui il reconnut officiellement le titre de basileus tout en demandant la main d'une fille de Charlemagne pour son propre fils. Partisan de l'orthodoxie, il fit revenir les studites, adversaires du parti iconoclaste. Sur leur conseil, il reprit la guerre contre Kroum et fut défait lors de la bataille de Versinikia. L'armée se révolta et Michel fut forcé d'abdiquer en faveur du stratège du thème des Arméniaques, Léon V[105].

La mort subite de Kroum venu à nouveau assiéger Constantinople permit à Léon V (décédé en 820) de tourner son attention vers les questions religieuses, d'attribuer les défaites de Nicéphore au retour des images et de convoquer un concile (en 815) qui revint aux thèses iconoclastes mais de façon plus modérée que sous Constantin V[106]. Il fut assassiné en 820 pendant un office liturgique dans la cathédrale de Sainte-Sophie par les partisans d'un autre général, Michel[107].

Avec Michel II, commence la dynastie amorienne qui mit fin à cette succession de généraux venus des thèmes d'Asie. La révolte de Thomas le Slave qui s'était déclaré partisan des images mêla à nouveau questions politiques, sociales et religieuses[108]. Quoiqu'iconoclaste lui-même, Michel chercha un terrain d'entente avec les iconodoules et y serait sans doute parvenu sans l'opposition du pape Pascal Ier. En 827, les Arabes commencèrent à envahir systématiquement la Sicile, réduisant encore davantage l'influence byzantine dans l'Adriatique.

On assista sous son successeur, Théophile[109] (812/813-842), à la dernière persécution contre les iconodoules, d'autant plus vive qu'il s'agissait du dernier sursaut de l'iconoclasme moribond. Théophile laissa les Arabes continuer leur conquête de la Sicile et de l'Italie du Sud pour se concentrer sur l'Asie où il créa les thèmes de Paphlagonie et de Chaldée, consolidant ainsi la présence de Byzance dans le Pont et sur la mer Noire où les territoires byzantins furent regroupés dans un thème ayant comme capitale Cherson[110]. Toutefois, le sac d'Amorium, la ville d'origine de la dynastie régnante par les Arabes eut un grand retentissement au sein de l'Empire byzantin et contribua à désavouer l'iconoclasme dont la légitimité reposait en partie sur les victoires militaires[111].

Théophile mourut peu avant d'avoir atteint sa vingt-neuvième année. Son fils, Michel III (840-867) n'avait que deux ans à son avènement. La régence fut confiée à sa mère, Théodora et à son conseiller, le logothète du drome, Theoktistos[112]. Continuant celui de son père, le règne de Michel III marqua la fin du déclin de l'empire et le début du raffermissement qui devait se poursuivre sous la dynastie macédonienne[113]. En 843, Theodora et Theoktistos rétablirent l'orthodoxie à la suite d'une réunion de dignitaires civils et religieux où furent reconnues les conclusions du second concile de Nicée (787)[114]. La régence dura quatorze ans au terme desquels Michel, en âge de régner, força sa mère à se retirer dans un couvent.

C'est pendant son règne que le prince de Moravie, en butte aux attaques des Francs, demanda des missionnaires à Constantinople en 862 pour combattre l'influence des missionnaires francs. Michel y répondit obligeamment en envoyant les frères Constantin (plus tard connu sous le nom de Cyrille) et Méthode. La Moravie et, peu après, la Bulgarie devinrent ainsi un terrain de compétition tant politique que religieuse entre l'Est et l'Ouest[115]. Tournée depuis des années vers l'Asie, la politique byzantine devait dorénavant porter une plus grande attention à ce qui se passait au nord de ses frontières et commencer des relations fructueuses avec la Rus'.

Pour se défaire de sa mère, Michel s'était appuyé sur le frère de Théodora, Bardas[116]. Celui-ci réussit à s'imposer en peu de temps et à être couronné César en 862. Excellent administrateur, il contribua à la fondation de l'université de la Magnaure d'où rayonna bientôt la civilisation byzantine sous la conduite de Léon le Philosophe. Excellent soldat, on lui doit aussi la victoire de Petronas en 863, qui marqua un tournant dans la guerre avec les Arabes. De défensive qu'elle avait été jusqu'à ce moment, la guerre devint offensive et les Byzantins poussèrent leur avantage en Asie. Toutefois, un conflit ouvert devait éclater entre lui et le favori de Michel III, Basile le Macédonien. Au cours d'une expédition en Crète, Basile, avec la complicité de l'empereur, assassina Bardas et fut, en récompense, couronné coempereur. N'ayant plus besoin de Michel, Basile fit assassiner ce dernier au sortir d'un banquet en septembre 867[117].

Les premiers empereurs et les premières réussites (867–912)

Ancien garçon d'écurie, Basile (835-886) devait se révéler un excellent administrateur, un réformateur enthousiaste et un général clairvoyant[118]. Sur le plan intérieur, il dut faire face aux dissensions que traversait l'Église d'Orient au sortir de la crise iconoclaste, crise qui le fit d'abord renvoyer puis rappeler le patriarche Photius[119]. Il renforça le contrôle de l'État sur la vie économique et réforma le droit par la publication de deux recueils, le Procheiron et l'Épanagoguè. Le premier était un code à l'intention d'un large public à l'instar de l’Éclogue de Léon III. Traduit en slavon, il contribua au rayonnement de la pensée byzantine chez les Bulgares, les Serbes et les Russes. Le deuxième définissait les droits et les devoirs de l'empereur, du patriarche et des hauts fonctionnaires de l'empire, présentant l'image d'un écoumène régi conjointement par l'empereur et le patriarche, chacun d'eux agissant dans sa sphère propre, mais collaborant au bien-être de l'humanité[120].

Durant sa lutte contre les Arabes, Basile reprit le contrôle de la côte dalmate et d'une bonne partie de l'Italie méridionale ; Rome elle-même, que la fin de la dynastie carolingienne privait de ses alliés francs, dut faire appel à lui. Dans les Balkans, le prosélytisme religieux de l'Église orthodoxe doublé d'un prosélytisme diplomatique contribua plus que l'armée à augmenter le prestige de Byzance, d'autant plus que, contrairement à l'Église d'Occident, son activité se faisait toujours dans la langue du peuple concerné lui laissant une certaine autonomie dans l'organisation de son Église[121]. Ayant à choisir entre Rome et Constantinople, le tsar bulgare, Boris, après avoir tergiversé, opta en faveur de Constantinople. En 867, le patriarche Photius annonçait que les Rus' après avoir tenté d'attaquer Constantinople, acceptaient maintenant qu'on leur envoie un évêque chrétien. Quelques années plus tard, le « baptême de la Russie » signifia son entrée dans l'empire[122].

Léon VI (866-912) poursuivit la refonte du droit entreprise par son père. Les Basiliques constituent un ensemble de 60 livres divisés en six tomes. Recueil de lois canoniques aussi bien que civiles et criminelles, ce fut sans doute l'ouvrage le plus considérable de l'Empire byzantin médiéval[123]. À cela s'ajoute une collection des 113 édits de Léon lui-même lesquels, publiés sous le titre de Novelles, qui traduisaient à la fois la continuité avec le système romain, l'absolutisme impérial et la montée de la noblesse civile byzantine qui, à partir de Romain Lécapène, menaça cet absolutisme[124]. En plus d'avoir à faire face aux Arabes en Orient, Léon dut affronter le nouveau khan bulgare, Syméon, fils de Boris, qui ambitionnait de devenir lui-même basileus. Pour lutter contre lui, Léon s'allia à un nouveau peuple apparu vers 880 sur le Danube et qui allait bientôt causer de nombreux problèmes : les Magyars, dirigés par Árpád de Hongrie[125].

Romain Ier et Constantin VII : la renaissance macédonienne (912–959)

À la mort de Léon VI, le trône échut à son frère et coempereur, Alexandre (870-913) qui mourut un an plus tard. La dynastie macédonienne n'était plus représentée que par un enfant de 7 ans, Constantin VII (905-959) né du quatrième mariage de Léon VI avec Zoé Carbonopsina, mariage dont la validité n'était pas reconnue par l'Église[126]. La régence incomba d'abord au patriarche Nicolas Ier Mystikos, puis à la mère de Constantin, Zoé, laquelle dut faire face aux attaques de Syméon de Bulgarie et à celles des Arabes d'Asie et d'Afrique. Devant un désastre imminent, on fit appel en 919 au commandant de la flotte impériale, Romain Ier Lécapène (870-948). Homme d'une grande ambition, il réussit à éloigner l'impératrice mère et ses courtisans de façon à établir son pouvoir personnel. Après avoir fait épouser sa fille par Constantin VII, il reçut le titre de basiléopator[127], puis de césar avant de devenir coempereur en 920, et finalement d'empereur en titre, Constantin ne faisant plus figure que de coempereur.

Sa première tâche fut de continuer la lutte contre Syméon de Bulgarie qui n'avait pas abandonné l'idée de devenir empereur des Romains. Il parvint toutefois à neutraliser Syméon qui se tourna alors vers la Serbie et la Croatie. Après le décès de Syméon en 927, son fils Pierre épousa la petite fille de Romain ; on lui reconnut le titre de basileus des Bulgares et l'Église bulgare reçut son propre patriarche[128]. La paix avec la Bulgarie permit à Romain de concentrer ses efforts sur la lutte contre les Arabes. Deux guerres devaient s'ensuivre avec comme objectif de progresser en Cilicie et en Haute Mésopotamie avec l'appui de l'Arménie. La première dura onze ans et fut conduite par le général Jean Kourkouas ou Ioannis Kourkouas. Elle se termina en 938 par une trêve avec échange de prisonniers. La deuxième commença l'année suivante et se poursuivit jusqu'en 944, lorsque les Byzantins parvinrent à reprendre Édesse et à rapporter à Constantinople le fameux Mandylion, linge portant l'empreinte de la figure du Christ[129]. L'Empire byzantin était favorisé dans sa lutte contre les Arabes par la division de ceux-ci en plusieurs émirats indépendants. Jean Kourkouas dut également défendre Constantinople contre les forces russes du prince Igor de Kiev qui, en 941 et en 944, voulait contraindre l'empire à accorder des conditions commerciales avantageuses aux marchands russes maintenant présents dans toute la Méditerranée. Une trêve (traité de Constantinople) fut conclue donnant effectivement un statut avantageux aux marchands russes contre la promesse de ne pas attaquer Cherson et les autres villes de la Crimée[130].

Pendant son règne, Romain mena une lutte constante contre la noblesse civile qui achetait les terres des paysans pauvres ou des communautés rurales (les paroisses) sur lesquelles reposait le paiement des impôts et la prestation du service militaire. La diminution du nombre de ces petites propriétés avait pour conséquence la diminution de la richesse de l'État, car la noblesse était exempte d'impôt[131]. Déjà âgé, Romain fut victime de la soif de puissance de ses fils, qui, craignant de ne pouvoir succéder à leur père, firent arrêter celui-ci le et l'exilèrent dans l'île de Proti (aujourd'hui Kınalıada) où il devait finir ses jours quatre ans plus tard. Leurs plans échouèrent toutefois puisqu'en janvier 945, ils furent eux-mêmes arrêtés et envoyés en exil, laissant ainsi Constantin VII (905-959) seul sur le trône. Tenu depuis vingt-cinq ans à l'écart des décisions de l'empire, Constantin continua sa vie studieuse de penseur et d'historien. Son legs intellectuel fut néanmoins aussi important que l'héritage militaire ou politique de ses prédécesseurs. Non seulement il réforma l'université impériale (il en releva le statut de ses professeurs dans la société), mais il composa aussi plusieurs ouvrages comme le De ceremoniis décrivant méthodiquement le rituel de la cour byzantine ou le De administrando Imperio dans lequel il fit part à son fils de ses propres réflexions et de celles de ses prédécesseurs sur la façon d'administrer l'empire[132]. Ce fut durant cette période que se déroula le voyage que fit à Constantinople la princesse Olga de Kiev, veuve du prince Igor et régente pour son fils. Sa conversion au christianisme et sa réception par Constantin VII créèrent des liens qui se consolidèrent durant les règnes de Svyatoslav et de Basile II.

L'ère des conquêtes (959–976)

Avec Romain II (939-963) commença une période d'expansion qui devait se poursuivre pendant de nombreuses années. Son principal mérite fut de garder certains collaborateurs de son père comme le général Nicéphore II Phocas (912 -969). Nommé chef des armées en 954, il avait déjà mené de glorieuses campagnes en Syrie, en Mésopotamie et en Crète, avant de conquérir Alep, la capitale de Saïf-ad-Daoulah, ennemi juré de l'empire. Lorsque Romain mourut en 963, sa veuve, Théophano, assura la régence au nom de ses deux fils, Basile II et Constantin VIII puis elle épousa Nicéphore Phocas déjà proclamé empereur par ses troupes. Jean Tzimiscès, deuxième général en importance de l'empire, prit sa place comme commandant en chef des troupes d'Orient[133].

Venant de la noblesse foncière, Nicéphore annula certaines dispositions des lois de Romain II qui interdisaient aux puissants de s'approprier les terres des pauvres. Il dirigea plutôt ses attaques contre les monastères qui non seulement accumulaient terres et richesses, mais privaient ainsi l'armée de précieuses recrues[134]. Militaire adoré de ses soldats, Nicéphore le demeura tout au long de son règne. Il combattit d'abord les Arabes auxquels il prit Chypre, Tarse et Mopsueste en 965 ; quatre ans plus tard, Antioche tombait, suivie d'Alep. Nicéphore s'allia au prince de Kiev, Sviatoslav, contre les Bulgares. Mais il se rendit compte de son erreur lorsque Sviatoslav, après avoir agrandi son territoire du côté des bouches du Danube et fait prisonnier le tsar bulgare Boris II, se rendit maître de la Bulgarie, devenant ainsi un danger mortel pour l'empire. Nicéphore dut alors inverser ses alliances et aider les Bulgares contre Sviatoslav. Complètement pris par ses conquêtes en Asie et les problèmes des Balkans, il n'avait porté que fort peu d'attention à l'Ouest où Otton Ier, après s'être fait couronner à Rome et avoir soumis presque toute l'Italie, ressuscitait l'idée d'un empire d'Occident égal à l'empire d'Orient. Dans ce but, Otton envoya son ambassadeur, Liutprand évêque de Crémone, proposer au basileus une alliance matrimoniale entre le fils d'Otton et la sœur des deux jeunes coempereurs. Cette proposition fut considérée à Constantinople comme une offense venant d'un roi barbare qui n'était ni empereur, ni romain[135].

Pendant que Nicéphore guerroyait, son épouse Théophano s'était éprise du jeune et brillant général Jean Tzimiscès (ou Ioannis Tsimiskis, 925-976), espérant sans doute l'épouser. De concert, ils complotèrent le meurtre de Nicéphore qui fut assassiné dans son lit le 10 décembre 969. Toutefois, Tzimiscès n'avait nullement l'intention d'épouser l'impératrice. Au contraire, cédant aux pressions du patriarche Polyeucte, il exila Théophano et épousa Théodora, fille de Constantin VII et cousine des empereurs légitimes Basile II et Constantin VIII, entrant ainsi dans la famille impériale[136]. Devenant très dévot après la façon peu orthodoxe dont il avait accédé au trône, Tzimiscès révoqua les décrets antimonastiques de son prédécesseur, fut le premier empereur à faire figurer le buste du Christ sur ses monnaies et se constitua le protecteur de la Grande Laure du Mont Athos ; on considère sa chrysobulle de 970 comme l'acte constitutif de la fédération athonite[137].

Saïf-ad-Daoulah, l'émir hamdanide qui avait été le principal ennemi de Byzance pendant des décennies, mourut en 967. Toutefois, si le califat de Bagdad ne représentait plus de danger, un nouvel ennemi s'annonçait : les califes fatimides avaient reconquis l'Égypte en 969 et 970 et voulaient étendre leur puissance en Asie mineure. Tzimiscès dut reprendre la guerre en Orient. Au nord, il signa un traité d'alliance avec le roi Ashod d'Arménie, au sud l'émir hamdanide de Mossoul se reconnut son vassal. En 975, s'étant donné la Palestine comme objectif, Tzimiscès s'empara des principales villes liées à l'épopée du Christ, puis des villes de la côte comme Sidon et Beyrouth. Dans les Balkans, Sviatoslav qui avait conquis la Bulgarie, menaçait en 969 de marcher sur Constantinople. Après une première victoire du général Bardas Sklèros qui le força à se réfugier à Philippopoli (970), Tzimiscès entreprit une vaste offensive qui se termina en 971 par la déroute complète des Russes. Sviatoslav dut repasser le Danube et le Dniestr pendant que Byzance occupait la Bulgarie occidentale : le Danube redevenait ainsi la frontière de l'empire. L'année suivante, Tzimiscès conclut une alliance avec Otton Ier aux termes de laquelle ce dernier évacuait les possessions byzantines mais obtenait la main de Théophano, fille de Romain II et sœur des deux jeunes empereurs légitimes[138].

Basile II : L'apogée de l'Empire byzantin (976–1025)

Tzimiscès contracta une maladie mortelle pendant la campagne de Palestine et s'éteignit en 976 bien que la thèse d'un empoisonnement puisse aussi expliquer cette mort rapide[139]. Basile II (958-1025) et Constantin VIII (960-1028) devinrent donc empereurs en fait autant qu'en droit, mais Basile II s'imposa rapidement comme le seul empereur effectif. Pour y parvenir, il dut cependant mettre fin à la révolte de Bardas Sklèros, éparque de l'Est, et de Bardas Phocas. Ce dernier commandait l'armée qui devait capturer Bardas Skléros mais il finit par se joindre à lui[140]. Basile vint à bout de cette révolte en s'alliant avec le prince Vladimir de Kiev grâce à un marché en fonction duquel le prince épouserait la sœur du basileus en échange de la conversion de son peuple au christianisme. C'était la première fois qu'une princesse porphyrogénète était donnée en mariage à un « barbare »[141]. Cet accord permit à l'Empire byzantin d'accroître grandement son influence culturelle. La révolte de ses puissants conseillers devait marquer Basile II. L'adolescent insouciant fit place à l'autocrate austère qui décida de soumettre les grands propriétaires terriens et d'empêcher les monastères d'accroître leurs terres.

Basile est très connu pour les campagnes qu'il mena pour détruire l'Empire bulgare et qui lui valurent le titre de Bulgarochtone (ou Bulgaroktonos : « le tueur de Bulgares »). La première campagne qu'il mena dès son arrivée au pouvoir se termina par le désastre de la Porte Trajane. Puis, après une campagne contre les Fatimides en Syrie et une dans le Caucase pour régler le cas de l'Arménie et de l'Ibérie, il reprit la lutte contre le tsar Samuel en 1001. Le tournant de la guerre eut lieu 1014 lorsque l'armée de Samuel fut encerclée dans la région du fleuve Strymon. Basile y aurait fait 14 000 prisonniers qu'il fit aveugler, ne laissant qu'un œil à un homme sur cent pour guider les autres dans leur retraite. À la vue de ce qui restait de son armée, le tsar qui avait perdu pratiquement tout son empire, eut une attaque d'apoplexie et mourut le [142]. Toutefois, les études récentes nuancent cette histoire probablement romancée par les sources de l'époque[143]. En 1018, Basile acheva la conquête de la Bulgarie. Cette victoire permit à l'Empire byzantin de se libérer d'un ennemi qui avait menacé sa survie à plusieurs reprises.

Occupé par la question bulgare et celle de l'empire fatimide, Basile préféra régler les problèmes de l'Italie byzantine et de l'Adriatique par la diplomatie. À cette fin, il s'allia avec la jeune puissance maritime que devenait la République de Venise et dont il était toujours en théorie le suzerain, lui accordant divers privilèges commerciaux que les Vénitiens durent défendre par la force, notamment en Dalmatie (en 1001). En contrepartie, Venise mit une flotte au service de Byzance pour défendre Bari, la capitale du thème byzantin d'Italie contre les Sarrasins. Ce fut du reste alors qu'il préparait une offensive contre ceux-ci en Sicile qu'il mourut en décembre 1025[144]. Il laissa à ses successeurs un empire dont la superficie n'avait jamais été aussi grande depuis le temps d'Héraclius ainsi qu'un trésor impérial rempli par les gains des conquêtes. Toutefois, l'ampleur des conquêtes de Basile ont parfois été critiquées car les frontières n'en furent que plus difficiles à défendre[145].

Les prémices du délitement de l'Empire byzantin (1025–1057)

À sa mort, le trône revint à son frère Constantin VIII (960/961-1028)[146]. Mais, pendant les 32 ans qui précèdent l'avènement de la dynastie des Comnène, le pouvoir fut assumé par des princes-époux ou des princes-adoptés et le gouvernement par des intellectuels (Jean Xiphilin, Michel Psellos) ou des personnages issus de milieux modestes (comme Niképhoritzès). Paul Lemerle qualifie ainsi cette période de « gouvernement des philosophes »[147].