Garde varangienne

La garde varangienne ou garde varègue (du grec Τάγμα των Βαράγγων, Tágma tōn Varángōn) était un corps d’élite de l’armée byzantine formé de mercenaires d’abord scandinaves, puis de plus en plus anglo-saxons, dont le rôle principal était la protection rapprochée de l’empereur ; elle exista du Xe siècle au XIVe siècle.

Les Rus’ [N 1] entrèrent au service de l’Empire byzantin dès 874. La garde varègue fut fondée en 988 sous l’empereur Basile II après la conclusion d’un traité avec la Russie kiévienne de Vladimir Ier qui prévoyait l’envoi d’un contingent de 6 000 hommes. L’empereur, qui devait faire face aux rébellions de Bardas Phokas et de Bardas Sklèros, se méfiait de sa garde byzantine et préféra employer ces guerriers comme gardes du corps.

Jusqu’au XIe siècle, la garde fut principalement composée de Scandinaves venus de Suède, du Danemark, de Norvège et d’Islande. Après la conquête de l'Angleterre par les Normands, s’y ajoutèrent un nombre de plus en plus considérable d’Anglo-Saxons fuyant la domination normande. Sous Alexis Comnène, ceux-ci formaient déjà la majorité de la garde.

Outre d’assurer la protection de l’Empereur, la garde varègue fut utilisée dans nombre de guerres, notamment en Italie au XIe siècle alors que Normands et Lombards tentaient de s’emparer du sud de la péninsule. La garde en tant que telle disparaît lors de la prise de Constantinople par les Latins le .

Vers la fin du XIIIe siècle, les Varègues s’étaient pratiquement assimilés aux Grecs byzantins quoique dans les années 1400, on pouvait encore trouver des personnes s’identifiant comme « Varègues » à Constantinople.

Contexte et origine

L’armée byzantine[1]

À la mort de Basile II (r. 960-1025), l’armée byzantine était la plus puissante de la région. Depuis les réformes de Théophile Ier (r. 829-842), l’armée avait presque doublé la superficie de l’Empire et, depuis la deuxième Année des quatre empereurs en 193, n’intervenait plus directement dans le choix du basileus[2].

Comme l’empire politique, l’empire militaire était divisé en thèmes. Sous Théophile, il y avait 11 thèmes en Asie et 12 en Europe, chaque thème ayant son corps de soldats appelés stratiotai. Trois thèmes, celui de Cibirriote en Asie mineure, le thème de l’Égée (séparé du premier vers 843) et celui de Samos (séparé de ce dernier vers 882) avaient la responsabilité de la flotte maritime. Enfin, surtout dans les cols de montagnes, des forts sous contrôle militaire assuraient la protection des frontières.

Chaque thème devait fournir trois ou quatre « brigades », chacune divisée en un certain nombre de droungoi (bataillons), à leurs tours divisés en cinq banda (compagnies). Le nombre de soldats dans ces compagnies varia considérablement dans le temps allant de 200 à 400. Il est difficile d’estimer le nombre total de soldats que comptait l’armée, le chiffre le plus souvent mentionné étant de 80 000.

À côté de cette armée des thèmes existait une autre force appelée tagmata devant servir à la fois de garnison pour la capitale et d’armée de réserve lorsque le besoin s’en faisait sentir. Celle-ci consistait en quatre régiments de cavalerie : les Scholae, les Excubites, les Arithmos (ou Vigla) et les Hikanatoi.

Outre l’armée impériale, l’Empereur disposait d’un certain nombre d’unités formées d’habitants de territoires conquis ou avec lesquels l’Empire avait été en guerre : Normands, Turcs, Italiens, Français, Germains, Hongrois, peuples slaves incluant les Russes ainsi que des Scandinaves, ces deux derniers peuples étant à l’origine de la garde varègue. L’ensemble de ces unités était appelée Hetairia et était commandée par le Megas Hetairarchos qui avait rang de stratarchos et était l’un des plus hauts dignitaires de l’empire.

Premiers contacts entre Rus’ et Byzantins

Les premiers contacts entre Varègues et Byzantins furent le fait de Scandinaves (Suède, Danemark, Norvège, Islande) installés dans la Russie kiévienne et remontaient, croit-on, aux années 836-839 alors qu’une ambassade, rapportée dans les Annales de Saint-Bertin, se rendit à Constantinople probablement pour négocier un traité. Craignant de rentrer chez eux par la même route qu’à l’aller en raison des tribus hostiles de cette région, ils vinrent, accompagnés de représentants de l’empereur byzantin Théophile (813-842), à la cour de Louis le Pieux à Ingelheim, le demander libre-passage par les terres d’empire. Parmi les membres de la délégation se trouvaient des gens d’une nation appelée Rhos dont le roi portait le titre de Chacanos[3]. Rendu méfiant par les méfaits de Scandinaves à ses frontières, Louis fit faire des vérifications qui démontrèrent que ceux-ci étaient gentis Sueonum (Suédois). Vers la même époque eut lieu une expédition des Rus’ en Propontide alors qu’ils étaient en route vers la Paphlagonie. On ne peut savoir si cette ambassade eut lieu après le raid, à la suite d'une déroute de la flotte russe et si elle avait constitué une tentative de négociation d'un traité de paix, ou si au contraire le raid fut le résultat d'un échec de négociations commerciales antérieures[4].

Il y a tout lieu de croire qu’au cours des rencontres avec ces émissaires, l’empereur Théophile dont le règne connut nombre de défaites aux mains du califat de Bagdad tenta d’obtenir des mercenaires de la Rus’ kiévienne pour consolider son armée. En fait, dès le règne de son fils, Michel III (r. 842-867), des Rus’ faisaient partie de la garde impériale puisqu’en novembre 855, le logothète du drome Théoctiste fut assassiné sur ordre de l’oncle de l’empereur par un « Tauroskuthai », à l’époque synonyme de « Rus’ » [5].

Quatre ans plus tard, alors que Michel III était parti combattre les Arabes, Constantinople fut attaquée par une flotte rus’ commandée par deux chefs qui gouvernaient alors Kiev, Askold et Dir qui pillèrent les abords de la capitale, mais furent toutefois repoussés par ses habitants ralliés autour de leur patriarche, Photius. La flotte rus’ devait être en partie détruite par une tempête, en partie par les forces impériales après quoi des négociations furent entreprises et un traité fut conclu avant 866 qui stipulait que les Rus’ devaient envoyer des mercenaires se mettre au service de l’Empereur[6].

Ces mercenaires furent sans doute d’abord utilisés par Basile Ier (r. 867 à 886) pendant la période de « reconquête » qui suivit la fin de la période iconoclaste alors que la lutte reprenait contre les Arabes pour reprendre les territoires perdus de Cilicie et de Syrie, de Mésopotamie et d’Arménie[7]. La première mention dans les sources date du règne de son fils, Léon VI (r. 886 – 912) ; on lit dans le De Ceremoniis que pour une expédition navale contre la Crète, 700 Rus’ ayant participé à celle-ci furent payés 7 200 nomismata[8]. Les hostilités reprirent entre 907 et 911 alors que le prince Oleg de Kiev conduisit une expédition contre Byzance. Aux termes du traité qui suivit, les Rus’ obtinrent le droit d’entrer dans l’armée « au moment où ils choisiront de venir, et en nombre qu’il leur plaira[9]. ». Ce traité devait être renouvelé en 945 après une nouvelle attaque des Rus’ contre Constantinople sous la direction d’Igor ; dans ce nouveau traité l’Empire et la Principauté de Kiev étaient déclarés alliés à perpétuité et promettaient de se prêter main-forte contre d’éventuelles puissances ennemies[10].

En 949, Constantin VII (r. 913-959) devait diriger une expédition pour reprendre la Crète aux Arabes ; son armée comptait alors 629 Rus’[11]. Par ailleurs, des bateaux (ousiai) rus’ furent utilisés comme garde-côte la même année à Dyrrachium et le long de la côte dalmate. Des Rus’ figuraient également au nombre des troupes de Bardas Phocas lors de la campagne de Syrie de 954-955 où ils participèrent à la bataille de Hadath au cours de laquelle Bardas fut défait par Saif-ed-Dauleh (12 nov. 955) [12].

Sous le règne de Nicéphore II Phocas (r. 963 à 969), on trouve mention de Rhosi comme faisant partie des forces envoyées en Sicile en 964-965 sous le commandement de Manuel et Nicetas Phocas, neveux de l’Empereur, lesquels devaient être défaits à Rametta. Parmi les prisonniers capturés par les Arabes 300 mercenaires grecs furent envoyés avec le butin au calife Muizz de Tunis au nombre desquels, selon Schlumberger, devaient se trouver des Russes et des Arméniens[13].

Nicéphore II devait mourir assassiné en décembre 969. L’année suivante, le prince de Kiev, Svyatoslav, se croyant lésé par ses partenaires byzantins après être intervenu en Bulgarie pour obliger le tsar Siméon Ier à s’acquitter du tribut promis à Romain Ier, envahit l’Empire, s’emparant de Philippopolis en 970. Forcé d’intervenir, Jean Ier Tzimiskès (r. 969 - 976) obligea les Rus’ à demander la paix. Un nouveau traité fut conclu dont le contenu n'est pas connu, mais qui devait comme les précédents inclure un article sur l’envoi de mercenaires russes/scandinaves pour servir dans l’armée byzantine[14].

Période scandinave (980-1081)

Fondation de la garde varangienne

_es_fr.svg.png.webp)

Le successeur de Jean Ier Tzimiskès, Basile II (coempereur 960 ; empereur 976 ; décès 1025) fut celui à qui l’on doit véritablement la création de la garde varègue.

Les décennies 970 et 980 avaient été l’occasion d’une imposante immigration varègue vers Kiev alors que le prince Vladimir était en conflit avec son frère, Iaropolk, lequel avait épousé une Grecque. Vladimir utilisa ces nouveaux venus pour assurer son trône, mais ces mercenaires s’avérèrent rapidement des partenaires turbulents, réclamant pour eux la ville de Kiev qu’ils venaient de conquérir. Vladimir les fit patienter un mois mais rien ne venant, les Varègues réclamèrent bientôt la permission de partir pour la Grèce.

« "Cette ville est à nous ; nous l’avons conquise : nous voulons deux grivnas comme rançon de chaque individu"

"Attendez encore un mois, répondit Vladimir, jusqu’à ce que les martres soient revenues."

Mais les martres ne vinrent pas cette année-là.

"Tu nous as trompés, dirent les Varègues. Mais nous savons le chemin de la Grèce."

"Eh bien ! Partez", répondit Vladimir.

Cependant, il garda les meilleurs et les plus intrépides d’entre eux et les distribua dans divers quartiers de la ville; quant aux autres, ils prirent le chemin de Tzarigrad (nom slave de Constantinople). »

— Chronique de Nestor, chap. VII, « Iaropolk ».

À la même époque, Basile II qui avait envahi la Bulgarie dut lever le siège entrepris devant Serdica pour retourner à Constantinople faire face à deux rébellions simultanées, l’une conduite par Bardas Skleros, l’autre par Bardas Phocas. Il se tourna alors vers Vladimir pour lui demander de l’aide. Celui-ci ne fut que trop heureux de lui envoyer ce turbulent contingent de Varègues, fort d’environ 6 000 hommes, qui arriva à Constantinople à l’hiver 987-988[15]. En échange, Vladimir dut promettre de se convertir au christianisme avec tout son peuple, condition essentielle à son mariage avec la sœur de Basile, Anne[16] - [17].

Psellos dans sa Chronographie dit alors que « l’empereur Basile qui connaissait bien la folie des Romains et, puisqu’une force choisie de Tauro-Scythes (terme employé par Psellos pour décrire les Rus’) lui avait été envoyée récemment, il les entraina, les intégra dans une division comprenant d’autres troupes étrangères et les envoya contre les ennemis[18] ». Il n’est pas impossible que ces « autres troupes étrangères » aient été des troupes de Rus’ slaves et scandinaves déjà au service de l’Empereur[19].

L’année suivante, ces Varègues, conduits par l’Empereur en personne, débarquèrent à Chrysopolis et se portèrent au-devant de Bardas Phocas. Lors de la bataille d’Abydos, le 13 avril 989, Phocas décéda d’un arrêt cardiaque en pleine bataille et ses troupes s’enfuirent. La brutalité des Varègues fut notée dans la poursuite qui s’ensuivit au cours de laquelle ceux-ci « mirent joyeusement [les fugitifs] en pièces ». À partir de ce moment, les Varègues remplacèrent le régiment des Excubites comme garde personnelle de l’Empereur et accompagnèrent celui-ci dans toutes ses campagnes[20]. Cette garde d’élite devait être connue comme les « Varègues de la Cité » (οί εν τη πόλει Βάραγγοι) pour les distinguer des autres unités varègues dites « Varègues hors de la Cité » (οί έξω της πόλεως Βάραγγοι). Ces dernières étaient utilisées là où le besoin s’en faisait sentir (souvent comme garnison ou comme marins) à travers l’Empire, alors que la garde impériale ne quittait la capitale que lorsque l’Empereur se déplaçait[20].

Ils étaient certainement aux côtés de l’Empereur lors de sa campagne de Syrie en 999 lorsqu’il s’empara d’Émèse. Yahyā d'Antioche rapporte que les habitants se réfugièrent dans le monastère fortifié de Saint-Constantin, mais que les Rus’ (i.e. les Varègues) y mirent le feu et obligèrent ainsi les assiégés à se rendre, après quoi le monastère fut pillé[21].

L’année suivante, l’Empereur fit campagne en Arménie. Les Varègues se signalèrent lorsqu’un fantassin russe fut attaqué par un noble arménien dont le campement était près, lequel voulait lui prendre le foin destiné à son cheval. Les Russes vinrent à l’aide de leur camarade et il s’ensuivit une mêlée générale au cours de laquelle un prince et au moins trente soldats furent tués[22].

En 1021, Basile entreprit une expédition contre le roi George de Géorgie au cours de laquelle les Varègues se signalèrent à nouveau par leur férocité : « […] la bataille fit rage pendant longtemps. Les hommes du roi George et l’armée qu’il avait amenée de Géorgie furent défaits et s’enfuirent. Les unités russes de l’armée impériale commencèrent à attaquer et seul un très petit nombre des premiers attaquants réussirent à s’enfuir, car ni le roi ni le gros des troupes n’étaient arrivés. Et ce jour-là tombèrent ceux qui étaient le plus opposés à la paix[23]».

Le noyau de la garde varègue servit aussi en Italie du sud alors que Normands et Lombards tentaient de mettre un terme à la suzeraineté byzantine dans cette région. En 1018, Basile reçut une requête du catépan (gouverneur d’un territoire byzantin d’Italie), Basile Boioannes, pour que des renforts soient envoyés à Bari où les Lombards avaient fomenté une révolte. Un détachement de la garde varègue fut envoyé et remporta la victoire lors de la bataille de Cannes sur les forces de Melus de Bari[24].

Contrairement à Basile II, ses successeurs Constantin VIII (r. 1025-1028) et Romain III Argyre (r. 1028-1034) n’entreprirent aucune campagne d’envergure, de telle sorte que les sources byzantines n’offrent guère de renseignements sur l’activité de la garde jusqu’à l’arrivée d’Harald Sigurđarson en 1034, alors que les sagas nordiques prennent la relève.

Harald Sigurðarson, « la foudre du Nord »

Harald, qui devait devenir le roi Harald III (Hardrada – l’impitoyable) de Norvège, est probablement le plus connu des héros de la garde varègue. Il était le fils d’un gouverneur du royaume et le demi-frère du roi Olaf chassé par ses sujets qu’il voulait à tout prix convertir au christianisme. À l’âge de quinze ans, il combattit aux côtés de son frère qui tentait de reconquérir son trône, mais ce dernier fut tué en 1030 à la bataille de Stiklestad et Harald dut s’exiler.

Avec une escorte de 500 hommes, il partit alors pour la Rous’ kiévienne où il s’enrôla dans l’armée du prince Iaroslav avant de se rendre à Constantinople rejoindre la garde varègue de l’impératrice Zoé.

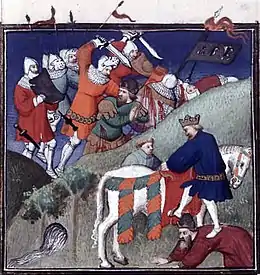

C’était l’époque où le général Georges Maniakès, aussi identifié sous le nom de Gyrgir dans les sagas scandinaves, fut chargé par l’empereur Michael IV de reprendre la Sicile alors aux mains des Arabes de Carthage. Petit à petit, Maniakès entreprit de conquérir de petites villes siciliennes jusqu’à dominer presque toute l’île, incluant Syracuse, où vivaient un grand nombre de Grecs. Les Varègues combattirent aux côtés des Normands récemment arrivés et des Lombards venant de l’Apulie byzantine. Toutefois, lorsque Maniakès s’aliéna les Lombards en humiliant publiquement leur chef, Arduin, ces derniers l’abandonnèrent, suivis des Normands et des Varègues.

Peu après, Michel Doukeianos fut nommé commandement du catépanat d'Italie regroupant l'ensemble des provinces byzantines italiennes. Celui-ci, qui avait soin d’installer une garnison dans chaque ville reconquise, installa un contingent varègue à Bari. Le 16 mars 1041, les Varègues affrontèrent les Normands près de Venosa (province de Potenza) mais durent battre en retraite. Doukeinos fut remplacé par Exaugustus Boioannes avec un petit contingent de Varègues. Mais celui-ci fut également battu par les Normands le 3 septembre 1041 et les garnisons de Sicile furent transférées en Italie continentale pour continuer le combat contre les rebelles[25].

Harald combattit neuf ans pour l’Empire aussi bien en Occident (Italie, Sicile et Afrique du Nord) qu’en Orient (Asie et Syrie) et se mérita le rang de spatharocandidatos[26], rang relativement peu élevé dans l’armée byzantine soulignant qu’il ne cherchait pas à se prévaloir de sa dignité royale. Il se gagna une réputation de grande bravoure et une fortune considérable. Les choses se gâtèrent toutefois lorsque Michel V prit le pouvoir. Harald fut accusé, probablement par l’impératrice Zoé, de s’être approprié des fonds du trésor impérial et fut jeté en prison par Constantin IX (r. 1042-1055), le dernier mari de Zoé. Relâché, il demanda son congé qui fut refusé par l’Empereur. Vers 1044, il partit en secret et retourna à Kiev où il épousa Élisabeth, la fille du roi Iaroslav.

La mort d’Édouard le Confesseur en 1066, laissait trois prétendants au trône d’Angleterre : Harald Hardrada, roi de Norvège, Guillaume duc de Normandie et Harold Godwinson, comte de Wessex. Les Anglais ayant choisi Godwinson, Harald et Guillaume firent des plans pour envahir l’Angleterre, Après avoir fait nommer son fils Magnus roi de Norvège, Harald fit voile vers l'Angleterre avec environ 300 navires et 9 000 hommes : ce fut la dernière grande expédition viking. Après des succès initiaux à Fulford et York, Harald fut surpris par Harold Godwinson au pont de Stamford le 25 septembre. Harald fut tué pendant la bataille et le carnage fut tel que 24 des 300 navires suffirent à ramener les survivants. Harold Godwinson pour sa part devait mourir à Hastings dix-neuf jours plus tard[27].

Pendant ce temps, en Italie, plusieurs catépans furent envoyés de Constantinople avec des unités varègues, mais tous ne furent pas bien reçus, ces unités s’étant taillé une réputation de grande brutalité. Ainsi, en 1047, Jean Raphaël à son arrivée avec une unité varègue se vit refuser l’entrée de Bari et dut exercer son mandat à partir d’Otrante. Vingt ans plus tard, le dernier catépan byzantin, Mabricias, arriva en 1067 dans le sud de l’Italie et réussit à reprendre Brindisi, Tarente et Castellaneta. Pendant cette période, les Varègues furent impliqués dans un combat naval au cours duquel la flotte byzantine parvint à défaire Robert Guiscard au large de Brindisi[28] ainsi que dans la tentative de reconquête des Pouilles à partir de 1067, où c'est notamment grâce à eux que Nicéphore Carantinos parvient à défendre Brindisi en 1070. Toutefois, les Normands devaient venir à bout des forces byzantines très inférieures en nombre jusqu’à ce que le dernier catépan, Étienne Pateranos, soit obligé de capituler et de livrer Brindisi et Bari en 1071, mettant ainsi fin à la présence byzantine dans le sud de l’Italie[29].

La même année 1071 devait avoir lieu le désastre de Manzikert. Romain IV (r. 1068-1071) qui avait succédé à Constantin X, désireux de porter un grand coup contre les Turcs seldjoukides du sultan Alp Arslan, s’était dirigé vers l’Asie en 1068 avec toutes les troupes dont il pouvait disposer parmi lesquelles, disent les chroniques franques, se trouvaient « des Francs et des Varègues ». La campagne s’annonçait bien, l’Empereur parvenant à capturer Hiérapolis grâce aux troupes varègues qui, sous le commandement de Pierre Libellius d’Antioche, s’emparèrent des portes de la citadelle. Toutefois, la fortune tourna rapidement et, dès 1070, Romain IV dut envoyer une partie de ses troupes en Italie dont des unités varègues pour défendre Brindisi en 1070 et Bari en 1071. Celles qui restèrent et qui constituaient la garde rapprochée de l’Empereur périrent lors de la bataille de Manzikert, le 19 août 1071[29].

Période anglo-saxonne (1081-1204)

Arrivée des Saxons

En Grande-Bretagne, la victoire du duc Guillaume de Normandie sur Harold Godwinson lors de la bataille d'Hastings le avait conduit à de très profonds changements dans la société anglaise, dont l'élite anglo-saxonne avait été remplacée par des seigneurs normands. En 1088, près de 5 000 hommes d’arme anglo-saxons émigrèrent sur 235 vaisseaux vers l’Empire byzantin. La conquête de l’Asie mineure par les Seldjoukides ayant considérablement réduit le bassin de recrutement pour l’armée, aussi Alexis Ier, arrivé au pouvoir en 1081, accueillit favorablement ces nouveaux arrivants. Un document de l’époque, le Chrysobule du monastère Saint-Jean de Patmos, indique que l’empereur avait alors à son service, outre les troupes impériales, des unités de Rus’, Varègues, Anglais, Kylfinds, Francs, Germains, Bulgares, Arabes, Alains et Ibères[30].

Anne Comnène, auteure de l’Alexiade, se référant à l’armée telle qu’elle existait en 1080 parle de ces « barbares porteurs de haches (βάρβαροι πελκοϕόροι) venant de Thulé »[31], une référence aux Îles britanniques ou à la Scandinavie. À partir de ce règne, la garde personnelle de l’Empereur fut régulièrement qualifiée d’Englinbarrangoi (Anglo-Varègues). Jean Kinnamos qui fut à la fois soldat et secrétaire de l’empereur Manuel Ier (r. 1143-1180) et dont les récits continuent l’Alexiade se réfère à ces « porteurs de haches » qui gardaient l’Empereur comme appartenant « à cette nation britannique qui avait été au service des empereurs romains depuis un long temps ». Certains de ces nouveaux-venus furent incorporés dans la garde varègue, les autres furent utilisés soit en Italie, soit en Asie mineure pour y renforcer les fortifications de la ville de Cibotos pour la défendre contre les Turcs qui s’étaient installés à Nicée[32] - [33].

Alexis Ier s’éteignit dans la nuit du 15 au 16 août 1118 après avoir remis son anneau à son fils Jean (Jean II, r. 1118-1143), le désignant ainsi comme son successeur. Il déjoua ainsi les plans de l’impératrice Irène et de sa fille Anne Comnène qui faisaient pression depuis longtemps déjà pour qu’il désigne plutôt comme successeur le mari d’Anne Comnène, Nicéphore Bryenne, même si celui-ci refusait le rôle qu’on voulait lui faire jouer. Jean réussit à se faufiler hors du palais de la Mangane et se rendit à la cathédrale Sainte-Sophie où il fut immédiatement couronné. De retour au palais, il se vit refuser l’entrée par la garde varègue. Ce n’est qu’après avoir confirmé la mort de son père et avoir montré l’anneau impérial aux gardes qu’il put entrer, prendre le contrôle de l’armée et de la marine et mettre ainsi un terme au complot de sa sœur[34].

Le nouvel Empereur dut utiliser la garde à de nombreuses reprises. Toutefois, la seule participation mentionnée dans les sources est la bataille de Béroïa en 1122, au cours de laquelle les Varègues se distinguèrent dans l’assaut donné contre les forces Petchenègues sur la frontière bulgare[35].

Règne de Manuel Ier

Manuel Ier (r. 1143-1180) qui succéda à Jean II fut également un chef militaire actif tant en Occident qu’en Orient et utilisa probablement les Varègues à la fois comme garde personnelle et comme garnison dans les postes frontières. La première mention dans les sources durant ce règne est l’expédition menée par Roger II de Sicile en Grèce alors que Manuel était occupé à surveiller les troupes de la deuxième croisade qui traversaient l’Empire en 1147. Après avoir attaqué Corfou, celui-ci se dirigea vers Thèbes qu’il pilla et occupa. Manuel envoya alors quelques unités varègues sous le commandement d’Étienne Contostephanos son beau-frère et de Jean Axuchos. Cinnamos rapporte que Contostephanos fut mortellement touché, mais qu’il donna ordre à son fils et au « commandant des porteurs de haches » de poursuivre le combat[36]. Sur le coup, les Byzantins durent battre en retraite, mais lorsque Manuel (accompagné sans doute de sa propre garde varègue) arriva, ils réussirent à forcer les Normands à céder la ville[37].

Un autre incident impliquant les Varègues durant le règne de Manuel fut la tentative de coup menée par son cousin Andronic en 1154. Lorsque ce dernier tenta de s’introduire dans la tente où dormait l’Empereur, les gardes le découvrirent et l’empêchèrent d’entrer. Revenant à la charge, Andronic envoya une troupe d’Isauriens pour assassiner l’Empereur. Mais l’impératrice Irène eut vent de la chose et envoya un certain « Isaac, homme d’origine étrangère, mais grand ami du basileus avec 300 hommes » à sa poursuite[38]. Commandant de la garde varègue, cet Isaac, devint par la suite moine sous le nom de Michel et prit part au synode des Blachernes en 1166[39].

En 1155-56, lorsque Renaud de Châtillon, prince d’Antioche, attaqua Chypre où une unité varègue était en garnison à Paphos, ce furent ces mêmes Varègues qui, après la capture de Renaud, l’amenèrent pieds et poings liés devant l’Empereur[40]. De même, ils furent placés en évidence lorsque Manuel reçut Baudouin III de Jérusalem[41] ainsi que lorsqu’il fit son entrée solennelle à Antioche après que Renaud de Châtillon eut dû se déclarer son vassal[42].

Vingt ans plus tard, en 1176, Manuel Ier conduisit une expédition contre les Turcs en Asie mineure. À la tête de l’armée et accompagné de sa garde varègue, Manuel fut défait à la bataille de Myriokephalon ; si l’Empereur blessé s’échappa de justesse, une bonne partie de sa garde varègue fut massacrée[43].

Succession de Manuel Ier et fin de la garde

La fidélité à toute épreuve de cette garde à la personne de l’Empereur était devenue légendaire. Aussi fut-il surprenant de voir qu’après la mort de Manuel Ier et l’avènement de son fils, Alexis II, alors âgé de douze ans, celle-ci se déclara en faveur d’Andronic Comnène (r. 1183-1185) qui, avec leur appui, chassa la régente, Marie d'Antioche, et le corégent Alexis. Ce changement d’attitude s’explique sans doute par le fait que les Varègues crurent que Marie d'Antioche et Alexis s’apprêtaient à éliminer le jeune Empereur et qu’Andronic constituait la meilleure défense contre cette traitrise ; c’était se tromper sur les intentions d’Andronic qui fit assassiner le jeune Alexis peu après sa prise de pouvoir. Quoique l’attitude de la garde varègue ne soit pas connue durant ce règne, il est certain qu’elle ne fit rien pour protéger l’Empereur lorsque la foule le mit en pièces après quelques mois de règne et le remplaça par Isaac II Ange (r. 1185 – 1195 et 1203 – 1204)[44].

Lorsqu’Alexis III (r. 1195-1203) monta sur le trône, il écrivit aux trois rois de Scandinavie (Sverre de Norvège, Knut Ier de Suède et Knud VI de Danemark) les priant de lui fournir de nouveaux soldats pour renforcer la garde varègue. Seule la Norvège semble avoir répondu à cet appel, envoyant, non des soldats de carrière, mais des fils de paysans et de commerçants désireux de quitter le pays. Toutefois, la garde fut assez forte pour opposer une résistance efficace aux forces des croisés jusqu’à ce que les Vénitiens du doge Dandolo réussissent à pénétrer dans la ville. Le trésorier de la ville, Constantin, se tourna alors vers les Varègues leur promettant une importante récompense s’ils sortaient l’ancien empereur Isaac II de prison et le remettaient sur le trône en compagnie de son fils, Alexis IV[45]. Les coempereurs étant dans l’incapacité de respecter leurs engagements envers les Latins, Alexis Murzuphle (Alexis V, r. avril 1204), s’assura l’allégeance des Varègues en leur faisant croire que les coempereurs s’apprêtaient à les remplacer par des Latins. Murzuphle s’empara ainsi du pouvoir avec l’aide des Varègues[46]. Pas plus que ses prédécesseurs, il ne put reprendre le contrôle de la situation et dut s’enfuir alors que Francs et Vénitiens lançaient l’assaut final sur la ville, le 12 avril 1204. Privés de leur Empereur, les Varègues n’eurent alors d’autre choix que de capituler, mettant ainsi fin à un régiment impérial qui avait servi les empereurs de diverses dynasties pendant plus de deux siècles[47].

Période de l'Empire de Nicée

Après la prise de Constantinople en 1204, Théodore Ier Lascaris (r. 1205-1221), issu d’une famille aristocratique, se replia avec son frère Constantin Lascaris à Nicée ; il y fonda l’Empire de Nicée qui se voulait le continuateur de l’Empire byzantin dont il reprit les us et coutumes. La garde impériale était divisée en cinq régiments : les Scholes, les Keltai Pelekophroi (i.e. les « porteurs de haches » ou Varègues), les Vardariotes, les Tzusi et les Korynophoroi (i.e. les « porteurs de batons »). L’unité décrite comme « Celtes porteurs de haches » était sans doute des Varègues ayant suivi Constantin Lascaris et qui s’étaient joints aux forces de Théodore après la mort de celui-ci à la bataille d’Adramyttium le 18 mars 1205[48].

Son successeur, Jean III Doukas Vatatzès (r. 1221-1254), porta un intérêt particulier au développement social, en particulier aux questions économiques. Son style frugal de gouvernement lui permit d’amasser une fortune considérable à Magnesie et les Varègues furent chargés de veiller sur le Trésor impérial[49]. Son fils, Théodore II (r. 1254-1258) devait faire de même pour le Trésor d’Astyza[50]. Pachymère mentionne également que lorsque Michel VIII Paléologue (coempereur 1259-1261 ; empereur 1261-1282) tenta de s’emparer d’une partie du trésor impérial pour devenir coempereur en 1259, les Varègues s’interposèrent[51]. Et lorsque l’archevêque Manuel de Thessalonique tenta de s’objecter au couronnement de Michel, il dut se résigner à présider la cérémonie sous la menace de la garde varègue qui se tenait à la disposition de Michel VIII et Jean IV[52]. Fidèles à leur tradition de loyauté à l’endroit du détenteur du pouvoir, les Varègues continuèrent à remplir des tâches qui auraient répugné à des Grecs : ainsi, ce furent eux qui furent chargés de surveiller le futur patriarche Jean Bekkos que Michel VIII fit emprisonner à la Tour d’Anemas[53].

Par la suite, les Varègues ne sont guère mentionnés que lors de cérémonies où ils participaient au faste en se tenant avec leur hache traditionnelle autour de l’Empereur[54]. À partir de Jean Cantacuzène, on ne trouve plus guère de référence dans les documents qui indiquerait une présence scandinave ou anglaise dans l’armée byzantine[55]. Toutefois, et jusque dans les années 1400, on pouvait encore trouver des personnes s’identifiant comme « Varègues » à Constantinople.

Fonctions

Les fonctions de la Garde varègue étaient essentiellement les mêmes que celles de la druzhina à Kiev, la hird en Norvège et les housecarls scandinaves et anglo-saxons. Les Varègues constituaient la garde personnelle de l’Empereur à qui ils prêtaient serment de loyauté. Ils étaient également utilisés lors de cérémonies officielles pour participer aux acclamations et remplissaient certaines fonctions de police que l’on aurait hésité à confier à des Grecs surtout dans les cas de trahisons et de complots. Leur officier, ayant titre d’akolouthos, était normalement un Byzantin.

Au cours de batailles, les Varègues étaient seulement utilisés dans les moments critiques ou lorsque la bataille atteignait son paroxysme[56]. Des chroniqueurs byzantins de l’époque notent avec frayeur et fascination que « les Scandinaves étaient effrayants, tant par leur apparence que par leur équipement ; ils attaquaient avec rage et ne se souciaient ni de leur sang, ni de leurs blessures[56]. Lorsqu’un Empereur mourait, ils avaient le privilège unique de pouvoir se rendre au Trésor impérial et de s’emparer d’autant d’or et de joyaux qu’ils pouvaient transporter, une coutume nordique connue sous le nom de poltasvarf (« pillage du palais ») en vieux norvégien. Ce privilège permit à nombre d’entre eux de retourner chez eux avec de grandes richesses, ce qui encouragea d’autres Scandinaves à rejoindre les rangs de la garde[56].

La loyauté des Varègues devint légendaire chez les auteurs byzantins. Témoins ces mots, peut-être apocryphes, qu’un chef varègue adressait à l’Empereur dans la Saga de Saint Olaf : « Même s’il y avait du feu devant moi, moi et mes hommes nous y jetterions volontiers si j’avais l’impression, ô roi, que je pouvais ainsi gagner votre bon plaisir[57]». Se référant à la prise du pouvoir par son père, Alexis Ier, Anne Comnène note qu’on lui recommanda de ne pas s’attaquer aux Varègues qui gardaient l’empereur Nicéphore, car les Varègues « considèrent la loyauté à l’endroit des empereurs et de leur famille comme une tradition familiale, une sorte de confiance sacrée ». Elle continue en écrivant qu’ils « préservent cette allégeance de façon inviolable et qu’ils ne se permettront de la violer en aucune façon[58]».

Attachés à l’Empereur, les Varègues ne jouèrent aucun rôle dans les multiples révolutions de palais et restèrent pratiquement toujours fidèles au monarque légitime. Toutefois, la loyauté des Varègues s’adressait à la fonction impériale et non à celui qui était sur le trône. On en vit la preuve lorsqu’en 969 la Garde, arrivée trop tard sur les lieux de l’assassinat de l’empereur Nicéphore II, se hâta de prêter allégeance à son meurtrier Jean Tzimiskès. « Vivant, ils l’auraient défendu jusqu’à leur dernier soupir. Mort, ils ne voyaient aucune raison de le venger ; ils avaient maintenant un nouveau maître[59] ».

Tel que mentionné plus haut, cette attitude devait se confirmer à deux autres occasions. En 1071, après que l’empereur Romain IV Diogène eut été capturé par le sultan Alp Arslan, un coup d’État eut lieu à Constantinople, renversant l’Empereur pour le remplacer par le césar Jean Doukas. Celui-ci utilisa la garde pour l’exécution de son coup, l’arrestation de l’impératrice Eudoxie et la proclamation du neveu de Romain, Michel VII (r. 1071-1078), comme Empereur. Dans un autre épisode, Jean Zonaras rapporte que la garde se révolta contre Nicéphore III Botaniates après l’aveuglement du général Nicéphore Bryennos en 1078, voulant assassiner l’Empereur, mais qu’elle fut défaite par les troupes loyales[60].

Notes et références

Notes

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Varangian Guard » (voir la liste des auteurs).

- Les Rus’ étaient un amalgame de colons scandinaves (principalement suédois) et de nomades slaves et finno-ougriens ; le terme est utilisé ici dans un sens géographique et inclut aussi bien des groupes d’origine slave que scandinave.

Références

- Cette section constitue un résumé de Blöndal (1978) pp. 2-24.

- Treadgold (1995) p. 39.

- Traduction du titre khagan ; voir article « Khaganat de la Rus’ ».

- Benedikz (1978), pp. 32 et 33

- Gineius, Basileion, 89.

- Chronique de Nestor, I col. 21.

- Théotokis (2012) p. 132.

- De Ceremoniis, I, 654.

- Chronique de Nestor, I, col. 33.

- Chronique de Nestor, I, col. 46-54.

- Chronique de Nestor, I, col. 44.

- Mutanabbi (1950) p. 331.

- Léon le Diacre et Ibn-el-Athir, rapportés par Blöndal (1978) p. 39.

- Blöndal (1978) p. 41.

- Cedrenus, Cedrenus Scylitzae Ope II, 444; Psellos, Chronographie, I, 9; Zonaras, Annales, III, 533.

- D’Amato (2010) p. 4

- Blöndal (1978) pp. 43-44.

- Psellos, Chronographie, I, 9.

- Blöndal (1978) p. 44.

- Blöndal (1978) p. 45

- Yahia, Histoire, II, 458.

- Asoschik, Histoire universelle, II, 165.

- Rapporté par Blöndal (1978) p. 49 .

- Rapporté par Blöndal (1978) p. 51.

- Loud (2013) p. 93.

- Obolensky (1971), p. 235

- Cette section est un résumé de Haywood (1995), p. 124-125) et de Blöndal(1978) p. 54-102.

- Kekaumenos, Strategicon, 66-67.

- Blöndal (1978) pp. 110-111

- Chrysobule du monastère Saint-Jean de Patmos, cité par Blöndal (1978) p. 123

- Alexiade, II, 73.

- Kinnamos, « Faits et gestes de Jean et Manuel Comnène », p. 16.

- Blöndal (1978) p. 147.

- Zonaras, Annales, III, 763-764.

- Blöndal(1978)p. 148.

- Kinamos, Faits et gestes..., 97-98.

- Blöndal(1978) p. 154.

- Kinnamos, Faits et gestes... 129-130.

- Kinnamos, Faits et gestes... 298.

- Kinnamos, Faits et gestes... 182-183.

- Kinnamos, Faits et gestes…. 185.

- Kinnamos, Faits et gestes.... 186.

- Kinnamos, Faits et gestes... 299 et sq.

- Blöndal (1978) p. 160.

- Nicetas, Historiae, 727.

- Nicetas, Historiae, 744-747.

- Blöndal(1978) pp. 165-166.

- Blöndal (1978) pp. 170-171.

- Pachymère, De Michaele et Andronico Paleologis, libri XIII, I,71)

- Pachymère, De Michaele et Andronico Paleologis, I, 68.

- Pachymère, De Michaele et Andronico Paleologis, I, 71 et sq.

- Pachymère, De Michaele et Andronico Paleologis, I, 103.

- Pachymère, De Michaele et Andronico Paleologis, I, 378 ; on retrouve ici le nom de Κελταί donné aux Varègues.

- Pachymère, De Michaele et Andronico Paleologis, II, 73 et sq.

- Blöndal(1978) p. 175.

- Enoksen (1998)p. 135)

- Saga of St Olaf : Flateyjarbok, ii Christina, 1862), p. 380 ; cité dans Obolensky (1971), p. 235.

- Anne Comnène, Alexiade, p. 97 de l’édition Penguin, 2003.

- Norwich (1991) p. 209.

- Buckler (1929) p. 367.

Bibliographie

Sources primaires

- Asoghik (Stepanos de Taron). L'histoire universelle, Paris, 1859.

- Georgius Cedrenus, Ioannis Scylitzae ope. Original Weber, 1838. [en ligne] https://archive.org/details/georgiuscedrenu00scylgoog.

- Constantin VII Porphyrogénète. De Ceremoniis. Ann Moffatt tr., eds. Konstantinos Porphyrogennetos: The book of ceremonies in 2 volumes. Byzantina Australiensia (Reiske ed.). Canberra: Australian Association for Byzantine Studies, 2012. (ISBN 1876503424).

- Kékauménos. Stratégicon [en ligne] http://library.princeton.edu/byzantine/authors/kekaumenos.

- John Kinnamos, « The Deeds of John and Manuel Comnenos », New York, Columbia University Press, 1976.

- Anne Comnène. L’Alexiade. [en ligne] http://remacle.org/bloodwolf/historiens/comnene/alexis10.htm.

- Chronique de Nestor (Récit des temps passés), [en ligne]http://remacle.org/bloodwolf/historiens/nestor/chronique.htm.

- Genesius. Basileion. ed. C. Lachmann, Corpus Scriptorium Historiae Byzantinae, Bonn, 1834.

- Ibn-el-Athir. Kamil fit-ta ta’rib. tr. M. Canard (dans) Vasilev, Byzance et les Arabes. pp. 160-161.

- John Kinnamos. Deeds of John and Manuel Comnenus. Columbia University Press, 1976. (ISBN 978-0-231-04080-8).

- Mutanabbi. Poem on Hadath, tr. M. Canard (dans) A.A. Vasilev, Byzance et les Arabes (867-959), Bruxelles, 1950.

- Nicetas. Historiae. [en ligne] https://openlibrary.org/books/OL19360622M/Nicetae_Choniatae_Historia.

- Ordericus Vitalis. Historia ecclesiastica, Clarendon Press, 1990. (ISBN 978-0-198-20220-2)

- Georgius Pachymeres (trad. Immanuel Bekker), De Michaele et Andronico Palaeologis libri tredecim, vol. 1 et 2, E. Weber, 1835.

- Chronicon universale anonymi Laudunensis. ebooks download. [en ligne] http://www.ebooksdownloads.xyz/search/chronicon-universale-anonymi-laudunensis.

- Játvarðar Saga. Kjöbenhavn, Trykt hos J.D. Qvist, 1852.

- Heimskringla. [en ligne] http://omacl.org/Heimskringla/.

- Laxdœla saga. [en ligne] http://omacl.org/Laxdaela/.

- Michel Psellos. Chronographie ou histoire d'un siècle de Byzance (976-1077). Paris, Les Belles Lettres, 1927 (ISBN 978-2-251-32214-8).

- Yahia d’Antioche. Histoire. texte arabe et traduction française Première partie, Patrologia Orientalis N° 18, 1924 ; Deuxième partie, Patrologia Orientalis N° 23, 1932.

- Jean Zonaras. Annales. [en ligne] https://archive.org/details/ioanniszonaraea00btgoog.

Sources secondaires

- (en) Blöndal, Sigfus. Varangians of Byzantium: An Aspect of Byzantine Military History. Trans. by Benedikt S. Benedikz. Cambridge, 1978. (ISBN 0-521-21745-8).

- (en) Buckler, Georgina. Anna Komnena: A Study. Oxford, Oxford University Press, 1929.

- (en) D'Amato, Raffaele. The Varangian Guard 988-1453. Osprey Publishing, 2010. (ISBN 1849081794).

- (en) Davidson, H.R. Ellis. The Viking Road to Byzantium. London, Rowman & Littlefield (Non NBN), 1976. (ISBN 0-04-940049-5).

- (en) Enoksen, Lars Magnar. Runor : historia, tydning, tolkning. Historiska Media, Falun, 1998. (ISBN 91-88930-32-7).

- (en) Gouma-Peterson, Thalia. Anna Komnene and Her Times. New York & London, Garland Publishing, 2000. (ISBN 978-0-815-33851-2).

- (sv) Jansson, Sven B. (1980). Runstenar. STF, Stockholm. (ISBN 91-7156-015-7).

- (en) Jakobsson, Sverrir (2008). "The Schism that never was: Old Norse views on Byzantium and Russia". Byzantinoslavica. Slovanský ústav Akademie věd ČR, v. v. i. and Euroslavica. pp. 173–88.

- (en) Loud, Graham. The Age of Robert Guiscard: Southern Italy and the Northern Conquest, New-York, Routledge, 2013 (ISBN 978-0-582-04529-3).

- (en) Merrony, Mark W. The Vikings, Conquerors, Traders and Pirates. London, 2004. (ISBN 978-1-902-69954-7).

- (en) Norwich, John. Byzantium: The Apogee, New York, Alfred A. Knopf, 1991 (ISBN 978-0-394-53779-5).

- (en) Obolensky, Dimitri. The Byzantine Commonwealth, Eastern Europe 500-1453. London, Phoenix Press, 1971. (ISBN 1-84212-019-0)).

- (fr) Schlumberger, Gustave. Un empereur byzantin au dixième siècle : Nicéphore Phocas, Paris, Firmin-Didot, 1923.

- (en) Theotokis, Georgios (2012). "Rus, Varangian and Frankish Mercenaries in the Service of the Byzantine Emperors (9th – 11th c.). Numbers, Organisation and Battle Tactics in the operational theatres of Asia Minor and the Balkans". Byzantine Symmeikta. Athens: Institute for Byzantine Research (22):, pp. 125–156. (ISSN 1105-1639).

- (en) Treadgold, Warren. Byzantium and its Army, 284-1081. Stanford (California), Stanford University Press, 1995, (ISBN 978-0-804-73163-8).

- (fr) Vasilʹev, Aleksandr Aleksandrovich. Byzance et les Arabes. Paris, Institut de philologie et d'histoire orientales, 1935.

- (en) Wortley, John, ed. John Skylitzes: A Synopsis of Byzantine History, 811-1057, Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, (ISBN 978-0-521-76705-7).

Voir aussi

Liens internes

Lien externe

- (en) Pappas, Nicholas C. J. English Refugees in the Byzantine Armed Forces: The Varangian Guard and Anglo-Saxon Ethnic Consciousness [en ligne ] De Re Militari.org URL: https://web.archive.org/web/20110605024922/http://www.deremilitari.org/resources/articles/pappas1.htm.