Abydos (Asie Mineure)

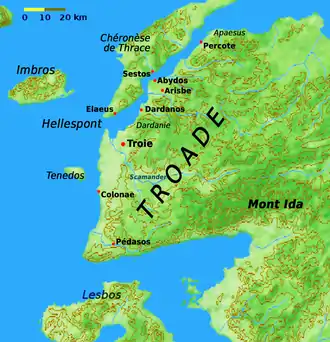

Abydos (en grec : Ἄβυδος; Ábydos) était une ancienne ville et diocèse de Mysie[1] - [2] - [3], située sur la rive asiatique de l’Hellespont (Dardanelles), dans la région du cap Nara Burnu, près de l’actuelle Çanakkale (Turquie) et faisant face à l’ancienne cité de Sestos. Sa situation géographique entre deux continents (Asie et Europe) sur un détroit qui relie la Méditerranée et la mer Noire lui donna une importance géopolitique et économique considérable faisant de la cité un objet de convoitise pour plusieurs empires. Son histoire s’étendit sur près de deux mille ans (vers 670 av. J.-C. – début du XIVe siècle) [4] - [5]. Elle perdit cette importance au XIIIe siècle lorsqu’elle fut remplacée comme point de transit par celui situé à l’entrée opposée des Dardanelles entre Lampsacus (rive sud, en Troade) et Kallipolis (aujourd’hui Gallipoli, sur la rive nord)[6]. Au début du XIVe siècle, la ville fut abandonnée [5]. Elle était bien connue dans le monde méditerranéen grâce à la légende de Héro et Léandre reproduite sur des pièces de monnaie durant la période romaine.

| Abydos (grc) Άβυδος | |||

| Localisation | |||

|---|---|---|---|

| Pays | |||

| Province | Çanakkale | ||

| Région antique | Mysie, Troade | ||

| Coordonnées | 40° 11′ 47″ nord, 26° 24′ 14″ est | ||

| Géolocalisation sur la carte : Turquie

Géolocalisation sur la carte : province de Çanakkale

| |||

De nos jours, le site a pratiquement complètement disparu. Les ruines de ses édifices furent réutilisées au cours de la longue occupation ottomane (XIVe siècle – XIXe siècle) pour d’autres constructions. L’élargissement du détroit (Stenon tes Abydou) où la ville était située a submergé l’ancien port de la cité. Dans les derniers siècles, les environs d’Abydos furent utilisés comme base militaire et navale par la Turquie et sont par conséquent interdits d’accès [7].

Période classique (vers 670 av. J.-C. / 336 av. J.-C.)

Dans l’Iliade d’Homère, Abydos était une ville alliée des Troyens contre les Grecs[8]. Plusieurs siècles plus tard, Strabon affirme qu’après la Guerre de Troie, la région fut occupée par les Bébryces de Mysie et plus tard par les Thraces[9]. À l’origine, la ville pourrait avoir été une colonie phénicienne puisqu’on y trouvait un temple d’Aphrodite Porné (Aphrodite prostituée)[10] - [11]. Elle fut peuplée par des colons venus de Milet vers 670 av. J.-C., en même temps que les villes de Priape (aujourd’hui Karabiga) et de la Proconnèse (ile de Marmara)[4]. Toujours selon Strabon, le roi Gigès de Lydie aurait donné son consentement à l’établissement des gens de Milet au milieu des Dardanelles (et au point le plus étroit) entre 680 et 650 av. J.-C. pour des raisons géostratégiques[3], y voyant la possibilité d’y établir une garnison de mercenaires pour prévenir les raids thraces en Asie mineure [12].

Pour Milet, il s’agissait plutôt d’une décision économique et la ville devint rapidement un centre d’exportation de thon, ressource halieutique particulièrement abondante dans les Dardanelles[13]. Elle couvrait une superficie imposante (environ 200-500 km2). À l’ouest, elle allait jusqu’au point séparant la vallée de la rivière Granicus des petits cours d’eau se dirigeant vers l’Hellespont. Au sud-ouest, elle s’étirait jusqu’aux mines d’or (chrysorycheia) d’Astyra qui fut intégrée dans la cité dès l’Antiquité. Ses villages (choria), petits comptoirs (emporia), ports (skalai) sont souvent mentionnés dans les sources (Hérodote, Xénophon, listes athéniennes de tributs, etc.[14].

Dans les années 520 av. J.-C., Abydos était gouvernée par un tyran, Daphnis, favorable aux Perses[15], avant d’être occupée par ces derniers en 514[8]. Darius Ier devait détruire la ville après sa campagne contre les Scythes en 512[N 1]. La ville tenta de se rebeller en participant à la Révolte de l'Ionie au début du Ve siècle av. J.-C.[16] mais revint brièvement sous contrôle perse lorsque, au cours de la Seconde guerre médique en 480, Xerxès Ier et son armée passèrent par Abydos, en route vers la Grèce, traversant les Dardanelles sur un pont flottant[8]. L’invasion perse s’étant révélée un échec, Abydos devint membre de la Ligue de Délos dirigée par Athènes[8] et fut intégrée dans le district de l’Hellespont[15]. En théorie une alliée, Abydos n’en demeura pas moins hostile durant toute cette période à Athènes à qui elle dut verser une contribution (phoros) de 4-6 talents [16] - [17]. Xénophon atteste qu'Abdydos possédait alors des mines d’or à Astyra ou à Kremaste et qu’elle continua à émettre ses pièces de monnaie[3].

Pendant la période qui suivit la campagne perse, Abydos vécut sous un régime démocratique. La chose devait changer lorsqu’elle abandonna la ligue athénienne en 411 av. J.-C, et s’unit à Sparte contre Athènes. Une expédition commandée par Dercylidas arriva à Abydos; ce dernier fut nommé harmost (commandant et gouverneur) de la ville dont le régime devint oligarchique[18] - [19]. Les efforts des Athéniens pour reprendre la ville furent vains et Dercylidas tout comme son successeur Anaxibius demeurèrent en poste jusque vers 389/388 av. J.-C. lorsque ce dernier fut tué dans une embuscade tendue par le général athénien Iphicratès [20]. À l’issue de la Guerre de Corinthe qui opposa Sparte à une coalition de quatre États alliés (Thèbes, Athènes, Corinthe, et Argos) de 395 à 387 av. J.-C. Abydos fut annexée à l’Empire perse [3] et intégrée à la satrapie de Phrygie hellespontine[21]. Durant cette période, la ville fut gouvernée par des hommes forts comme Philiscus en 368[22] - [23], Iphiadès en 360 av. J.-C. qui agirent comme « tyrans » et développèrent les relations avec les autres satrapes de la région[15].

Période hellénistique (336 av. J.-C. / 133 av. J.-C.)

Abydos devait demeurer sous contrôle perse jusqu’à sa conquête par une armée macédonienne conduite par un général de Philippe II, Parmenion, au printemps 336 av. J.-C. [24]. L’année suivante, Abydos fut assiégée par une armée perse commandée par Memnon de Rhodes pendant que Parmenion s’était rendu assiéger la ville de Pitane. Il dut abandonner ce siège et revenir à Abydos[25].

En 334 av. J.-C., Alexandre le Grand devait y rejoindre le corps expéditionnaire assemblé par son père pour la campagne contre les Achéménides. Il partit de là pour se rendre à Troie, puis à Percote[24]. Alexandre devait y rétablir un gouvernement démocratique comme il le fit dans presque toutes les cités grecques d’Asie mineure [26] ainsi qu’une frappe des monnaies [27].

À la mort d’Alexandre le Grand en 323 av. J.-C. commença une période de guerres appelées « Guerres des diadoques » qui devait durer jusqu’en 281 av. J.-C. Abydos devint partie de la Phrygie hellespontique et échut d’abord au diadoque Léonnatos, puis après la mort de celui-ci l’année suivante pendant la guerre lamiaque, à Arrhidaeus, un autre général d’Alexandre[28] - [29]. En 302, au cours de ces guerres, Lysimaque, roi de Thrace, passa en Asie mineure pour envahir le royaume d’Antigone Ier [30]. Contrairement aux villes voisines de Parium et Lampsacus qui capitulèrent, Abydos choisit de résister et fut assiégée, siège qui dut être levé après l’arrivée de troupes de renfort conduites par Démétrius, fils d’Antigone Ier[30]. Selon Polybe, au cours du IIIe siècle la ville voisine d’Arisbe fut subordonnée à Abydos[31] de même, à un moment indéterminé, que la ville de Dardanie[32]. Après avoir fait brièvement partie de l’Empire séleucide après 281 av. J.-C. [16], la ville fut conquise par Ptolémée III Evergète, en 245 av. J.-C. et devait rester sous contrôle égyptien au moins jusqu’en 241. En 200, on la retrouve intégrée au Royaume de Pergame, adversaire des Séleucides et des Antigonides, qui deviendront les alliés de Rome durant les guerres de Macédoine et la Guerre antiochique[33]. Au cours de la Deuxième guerre macédonienne (200 à 197 av. J.-C.), Abydos fut assiégée par Philippe V de Macédoine [34]. Au cours du siège, Marcus Aemilius Lepidus s’entendit avec Philippe V pour sommer la ville de se rendre au nom du Sénat de Rome; nombre de citoyens choisirent alors de se suicider plutôt que de se rendre[35] - [36]. Faute de secours, la ville dut se rendre[34]. L’occupation macédonienne devait continuer jusqu’à la fin de la guerre en 196 av. J.-C., avec la paix de Flaminus; Abydos, partiellement en ruines, était à ce moment pratiquement dépeuplée[37].

Abydos devait revenir sous contrôle séleucide au printemps 196 av. J.-C. lorsqu’Antiochos III s’empara de la ville qu’il fortifia en 192/191 av. J.-C.[38] - [20]. Cependant Antiochos se retira de la ville pendant la guerre antiochique (192-188 av. J.-C.) entre Rome et les Séleucides, donnant ainsi aux Romains la possibilité de transporter leurs troupes en Asie mineure en octobre 190 av. J.-C.[39]. Dardanie s’affranchit alors d’Abydos[32] et par la Paix d'Apamée (188 av. J.-C.), Abydos fut rendue au Royaume de Pergame[39].

Périodes romaine et byzantine (133 av. J.-C. / 1304)

En 133, Attale III, dernier roi de Pergame, légua son royaume aux Romains; Abydos devint alors partie intégrante de la province d’Asie[40]. Elle était une des telonia (centre de perception) de la province et appartenait au district judiciaire et fiscal connu sous le nom de « conventus iuridicus Adramytteum » [41]. Elle était administrée par un komes ton stenon (comte des détroits) et ses subalternes (klassikoi) entre les IIIe siècle et Ve siècle et par un comes Abydou à partir de Justinien Ier (r. 527-565). Comme par le passé, on continua à y frapper diverses pièces de monnaie de façon intermittente jusqu’à la moitié du IIIe siècle ap. J.-C. : d’or (spécialement après 411 av. J.-C.), d’argent (période miletène à partir de la fin du VIe siècle av. J.-C. jusqu’en 460 av. J.-C.; perse entre 480 et 450 av. J.-C.) et de bronze (médailles civiques et numéraire sous Alexandre le Grand) de même que diverses pièces romaines (staters, sigloi, tetradrachmes, drachmes, …)[41]. La frappe était rendue possible à la fois par l’exploitation de mines d’or (Astyra, Kremaste, etc.) et par les revenus provenant des taxes sur les marchandises transitant par le port[42] - [N 2]. À la suite de l’épuisement de ces mines, les activités de frappe prirent fin vers le milieu du IIIe siècle[41]. Toutefois, la cité continua son rôle dans la perception des taxes de douane à l’entrée sud de la mer de Marmara [43].

En 653, le pape Martin Ier fit halte à Abydos alors qu’il se rendait à Constantinople [44]. À la suite des réformes administratives qui eurent lieu au VIIe siècle, Abydos fut inclus dans le thème de l’Opsikion[45]. La fonction de kommerkiarios d’Abydos est attestée pour la première fois dans les sources au milieu du VIIe siècle, quelques fois combinée à celle de paraphylax ou gouverneur militaire du fort, position créée au VIIIe siècle après quoi la fonction de komes ton stenon n’est plus mentionnée [46].

Abydos devait devenir un port de mer important à partir du VIIe siècle[47] Durant sa campagne contre Constantinople, Malama ibn Abd al-Malik devait partir de là pour envahir la Thrace en juillet 717[48]. La fonction d’ « archonte » fut restaurée à la fin du VIIIe siècle et se perpétua jusqu’au début du IXe siècle[49]. En 801, l’impératrice Irène réduisit les tarifs que l’on y percevait[43]. Son successeur, l’empereur Nicéphore Ier (r. 802-811) devait imposer une nouvelle taxe sur les esclaves achetés hors de la cité[50]. Les marchands vénitiens y reçurent des privilèges commerciaux et douaniers et 992 et 1081[49]. En 843, Abydos fut intégrée dans le nouveau thème de la mer Égée , un des trois thèmes navals de l'Empire servant principalement à fournir des navires et des troupes pour la marine byzantine [46].

L’importance stratégique d’Abydos devait croitre à partir du Xe siècle en raison de la fréquence des révoltes et invasions étrangères. Au début du XIe siècle, Abydos devint le siège d’un commandement distinct sous la direction d’un strategos (gouverneur civil et militaire), mentionné pour la première fois en 1004, et dont l’autorité s’étendait également sur la côte nord de l’Hellespont et sur les iles de la mer de Marmara [46]. La ville elle-même fut ravagée en 904 par un flotte arabe commandée par Léon de Tripoli qui se dirigeait vers Constantinople[51]. C’est également à Abydos que l’empereur Basile II (r. 976 – 1025) défit Bardas Phokas en 989[52]. En 1024, les Rus’ commandés par un certain Crysocheir réussirent à défaire le commandant local d’Abydos lors d’un raid vers Constantinople et purent continuer leur route par l’Hellespont[53]. Abydos fut perdue aux mains des Turcs lors de la bataille de Manzikert (1071), mais fut reprise en 1086 [54]; la même année, Léon Kephalas devait être nommé katepano d’Abydos[55]. À cette époque, la population de la ville devait s’accroître considérablement dû à l’arrivée de réfugiés fuyant l’avance des Turcs en Anatolie[5]. La ville fut de nouveau attaquée par un pirate turc du nom de Tzachas en 1092/1093[56] L’empereur Manuel Ier Comnène (r. 1143 – 1180) devait réparer les fortifications de la ville vers la fin du XIIe siècle[46].

Au XIIIe siècle, la traversée de l’Hellespont entre Lampsacus et Kallipolis était bien établie et avait fini par remplacer celle entre Abydos et Sestos[6]. La ville fut prise par les Vénitiens lors de la Quatrième Croisade en 1204[43] et après le sac de Constantinople et la mise en place d’un Empire latin la même année, l’empereur Baudouin (r. 1100 – 1118), concédera le territoire compris entre Abydos et Adramyttium à son frère, Henri de Flandres[57]. Elle fut ensuite prise par l'Empire de Nicée qui se posait comme successeur de l’Empire byzantin lors d’une offensive en 1206-1207, mais fut reprise par l’Empire latin en 1212-1213[58]. Elle devait redevenir byzantine sous l’empereur Jean III Vatatzès (r. 1221 – 1254)[43]. Toutefois, la ville avait perdu son importance stratégique et économique; en plein déclin au XIIIe siècle, elle finit par être abandonnée entre 1304 et 1310/1318 en raison de la menace que faisaient toujours planer les tribus turques de la région et la désintégration de l'autorité impériale en Asie[5].

Par la suite

Après son abandon, les édifices de la ville furent régulièrement démolis et leurs matériaux de construction employés de nouveau ailleurs du XIVe siècle au XIXe siècle de telle sorte qu’il ne reste pratiquement rien de la ville originale [59].

En 1675, on identifia le site d’Abydos qui fut par la suite visité par de nombreux voyageurs et amateurs d’histoire dont Robert Wood, Richard Chandler et Lord Byron. En 1810, ce dernier traversa en 1h10 le détroit à la nage en partant d’Abydos à l’imitation de Léandre. Il devait par la suite écrire un poème intitulé The bride of Abydos dont les protagonistes s’appellent Selim et Zuleika[60] Ce poème devait inspirer Eugène Delacroix qui en fit un tableau conservé au Musée du Louvre portant le titre de La fiancée d’Abydos ou de Selim et Zuleika.

L’élargissement du détroit à l’endroit où était Abydos eut comme résultat de submerger partiellement le port de la ville [59]. L’acropole de la ville est encore connue en turc sous le nom de « Mal Tepe » [3].

Dans les derniers siècles, la région d’Abydos fut utilisée comme base militaire et navale, rendant impossible toute fouille archéologique[61] - [59].

Histoire ecclésiastique

Le diocèse d’Abydos (episkopi Abydou) apparait dans les sources en 451 et son titulaire est alors suffragant du métropolite de Cyzique[62] et apparait dans toutes les Notitiae Episcopatuum du Patriarcat de Constantinople du milieu du VIIe siècle jusqu’à Andronic III Paléologue (r. 1328-1341). Le premier évêque dont on connait le nom est Marcien qui, en 458, signa en compagnie des autres évêques de l’Hellespont une lettre à Léon Ier protestant contre le meurtre de Protérius, patriarche d’Alexandrie assassiné par la foule lors du schisme entre les Églises coptes et orthodoxes d’Alexandrie[63]. Une lettre de Pierre le Foulon, premier patriarche miaphysite d'Antioche, mentionne un évêque d’Abydos du nom de Pamphilus. Puis, divers évêques d’Abydos apposèrent leur signature au Concile de Constantinople (518), au Troisième Concile œcuménique (680-681), au Concile in Trullo (692) et au Second Concile de Nicée (787). Un évêque d’Abydos dont on ignore le nom, servit de conseiller à l’empereur Nicéphore II en 969 [64] - [65]. À partir d’Alexis Ier Comnène en 1084 il devient un siège métropolitain sans suffragant. Abydos demeura un archevêché dirigée par un métropolite jusqu’à la chute de la cité aux mains des Turcs au XIVe siècle[46].

De nos jours, dans l’Église orthodoxe, Abydos un siège titulaire du Patriarcat de Constantinople dont le titulaire est S.Em. Kyrillos Katerelos, professeur de théologie à l’Université d’Athènes[66]. Dans l’Église catholique romaine, les diocèses d’Abydos et de Madytos furent réunis en 1222 pendant l’occupation latine et placés directement sous l’autorité du pape[5]. Il apparait parmi les sièges titulaires.

En littérature

Dans la mythologie grecque, Abydos était le lieu de résidence de Léandre, l’un des deux héros de la légende « Héro et Léandre », repris par Ovide dans les Héroides. Le jeune homme habite Abydos, sur la rive asiatique, alors que Héro, prêtresse d'Aphrodite, habite à Sestos sur la rive européenne. Toutes les nuits, Léandre traverse le détroit à la nage guidé par une lampe qu'Héro allume en haut de la tour où elle vit. Mais lors d'un orage, la lampe s'éteint et Léandre s'égare dans les ténèbres. Lorsque la mer rejette son corps le lendemain, Héro se suicide en se jetant du haut de sa tour [67].

Abydos est également mentionnée dans Rodanthe et Dosikles, un roman écrit par Théodore Prodrome au XIIe siècle dans lequel Dosikles enlève Rodanthe à Abydos[68].

Notes et références

Notes

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Abydos (Hellespont) » (voir la liste des auteurs).

- Leveniotis met en doute cette affirmation en voulant comme preuve que la ville participa quelques années plus tard à la révolte de l’Ionie et continua à battre sa monnaie (Leveniotis 2017, Résumé, p. 6.)

- La taxe connue sous le nom de « kommerkion » ou « dekaton » s’élevait à 10% de la valeur des marchandises

Références

- Granger (1997) p. 675

- Allan & Neil (2003) p. 189

- Bean (1976) p. 5

- Hansen & Nielsen (2004), p. 993)

- Leveniotis 2017, p. 13-14.

- Kazhdan (1991) « Kallipolis », vol. 2, pp. 1094-1095

- Leveniotis 2017, p. 13.

- Mitchell (2005) « Abydos »

- Leveniotis 2017, p. 14.

- Miller (2014) p. 20

- Gorman (2001) p. 243

- Fine (1980) p. 80

- Roesti (1966) p. 82

- Leveniotis 2017, Résumé, p. 4-5.

- Hansen & Nielsen (2004) p. 1003

- « Abydus » (dans) Brill Reference on line. [en ligne] https://referenceworks.brillonline.com/entries/brill-s-new-pauly/abydus-e101490.

- Leveniotis 2017, Résumé, p. 6.

- Kagan (2013) p. 102

- Hodkinson (2005) « Dercylidas »

- Phang et al. (2016) p. 57

- Jacob (2011) « Achamenid satrapies »

- Fine (1983) p. 584

- Maffre (2007) p. 129

- Ashley (2004) p. 187

- Freely (2010) pp. 55-56

- Leveniotis 2017, Résumé, p. 7.

- Dmitriev (2011) p. 429

- Robert, « Leonnateus », 2007

- Roisman (2012) p. 174

- Magie (2015) p. 89

- Spawforth, (2015) « Arisbe »

- Mackay (1976) p. 258

- “Pergamum”, (in) Brill’s New Pauly, Antiquity volumes. Recherche 2021.07.26. [en ligne)<http://dx.doi.org/10.1163/1574-9347_bnp_e913440>

- Jacques (2007) p. 4

- Maggie (2015) pp. 15-16

- Briscoe (2015) "Aemilius Lepidus, Marcus (1), Roman consul, pontifex maximus, censor, 179 BCE"

- Grainger (2002) p. 70

- Magie (2015) p. 17

- Errington 1989, p. 287-288.

- Dmitriev (2005) p. 7

- Leveniotis 2017, Résumé, p. 8.

- Leveniotis 2017, Résumé, p. 9.

- Kazhdan (1991) « Abydos » vol. 1, pp. 8-9

- McCormick (2001) pp. 485-486

- Lampakis (2008) « Theme of Opsikion »

- Nesbitt & Oikonomides 1996) pp. 73-74

- Kazhdan, «Ports », vol. 3, 1991 pp. 1706-1707.

- Venning & Harris (2006) p. 196

- Leveniotis 2017, Résumé, p. 12.

- Kazhdan, 1991, « Nicephoros I », vol. 3, pp. 1476-1477

- Kazhdan (1991) « Leo of Tripoli », vol. 2, p. 1216

- Evans & Wixom (1997) p. 19

- Wortley (2010) p. 347

- Haldon & Davis (2002) p. 95

- Kazhdan (1991) « Kephalas », vol. 2, p. 1121

- Kazhdan (1991) « Tzachas », vol. 3, p. 2134.

- Van Tricht (2011), p. 106

- Van Tricht (2011) pp. 109-110

- Leveniotis 2017, Résumé, p. 3.

- Byron (1831) [en ligne] https://books.google.fr/books?id=X4QVAAAAYAAJ&pg=PA199#v=onepage&q&f=false.

- Gunter (2015) p. 1

- Leveniotis 2017, Résumé, p. 13.

- Evagre le Scholastique, Histoire ecclesiastique , Livre II, 8

- Michel Lequien. Oriens christianus in quatuor Patriarchatus digestus. Paris. 1740, Vol. I, coll. 773-776,

- Pétridès. « Abydus », (1909) coll. 209-210.

- Rimestad (2014) pp. 299 et 309

- Hopkinson (2012) « Hero and Leander »

- Kazhdan & Wharton (1985) p. 202

Annexes

Bibliographie

- (en) Allen, Pauline. Maximus the Confessor and his Companions: Documents from Exile. Oxford University Press, 2003. (ISBN 978-0-198-29991-2).

- (en) Ashley, James R. The Macedonian Empire: The Era of Warfare Under Philip II and Alexander the Great, 359-323 B.C. McFarland, 2004. (ISBN 978-0-786-41918-0).

- (en) Bean, G. E. The Princeton Encyclopedia of Classical Sites, ed. Richard Stillwell. Princeton University Press, 1976. (ISBN 978-0-691-61710-7).

- (en) Briscoe, John. "Aemilius Lepidus, Marcus (1), Roman consul, pontifex maximus, censor, 179 BCE". The Oxford Classical Dictionary. Oxford University Press, 2015. (ISBN 978-0-199-54556-8).

- (en) Dmitriev, Sviatoslav. City Government in Hellenistic and Roman Asia Minor. Oxford University Press, 2005. (ISBN 978-0-195-17042-9).

- (en) Dmitriev, Sviatoslav. The Greek Slogan of Freedom and Early Roman Politics in Greece. Oxford University Press, 2011. (ISBN 978-0-195-37518-3).

- (en) R. M. Errington, « Rome against Philip and Antiochus », dans A. E. Astin , F. W. Walbank , M. W. Frederiksen , R. M. Ogilvie, The Cambridge Ancient History, Rome and the Mediterranean to 133 BC, vol. 8, Cambridge University Press, , 2e éd..

- (en) Evans, Helen C.; Wixom, William D. The Glory of Byzantium: Art and Culture of the Middle Byzantine Era, A.D. 843-1261. Metropolitan Museum of Art, 1997. (ISBN 978-0-870-99777-8).

- (en) Fine, John Van Antwerp. The Ancient Greeks: A Critical History. Harvard University Press, 1983. (ISBN 978-0-674-03314-6).

- (en) Freely, John. Children of Achilles: The Greeks in Asia Minor Since the Days of Troy. I.B.Tauris, 2010. (ISBN 978-1-845-11941-6).

- (en) Gorman, Vanessa B. Miletos, the Ornament of Ionia: A History of the City to 400 B.C.E. University of Michigan Press, 2001. ASIN : B085DPVM9N

- (en) Grainger, John D. A Seleukid Prosopography and Gazetteer. BRILL, 1997. (ISBN 978-9-004-10799-1).

- (en) Grainger, John D. The Roman War of Antiochos the Great, 2002. BRILL. (ISBN 978-9-004-12840-8).

- (en) Gunter, Ann C. (2015). Encyclopedia of the History of Classical Archaeology, ed. Nancy Thomson de Grummond. Routledge, 2015. ASIN : B00XI14B62

- (en) Haldon, John; Davis, Shelby Cullom. Warfare, State And Society In The Byzantine World 560-1204. Routledge, 2002. (ISBN 978-1-135-36437-3).

- (en) Hansen, Mogens Herman; Nielsen, Thomas Heine. An Inventory of Archaic and Classical Poleis. Oxford University Press, 2004. (ISBN 978-0-198-14099-3).

- (en) Hodkinson, Stephen J. "Dercylidas". The Oxford Classical Dictionary. Oxford University Press, 2005. (ISBN 978-0-199-54556-8).

- (en) Hopkinson, Neil. "Hero and Leander". The Oxford Classical Dictionary. Oxford University Press, 2012. (ISBN 978-0-199-54556-8).

- (en) Jacobs, Bruno. "ACHAEMENID SATRAPIES". Encyclopaedia Iranica, 2011.

- (en) Jaques, Tony. Dictionary of Battles and Sieges. A-E. Greenwood Publishing Group, 2007. (ISBN 978-0-313-33537-2).

- (en) Kagan, Donald (2013). The Fall of the Athenian Empire. Cornell University Press, 2013. (ISBN 978-0-801-46727-1).

- (en) Kazhdan, Aleksandr; Wharton, Annabel Jane (1985). Change in Byzantine Culture in the Eleventh and Twelfth Centuries. University of California Press, 1985. ASIN : B01FGLZS2M.

- (en) Kazhdan, Alexander, ed. The Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford and New York: Oxford University Press, 1991. (ISBN 0-19-504652-8).

- (en) Korobeinikov, Dimitri. Byzantium and the Turks in the Thirteenth Century. Oxford University Press, 2014. (ISBN 978-0-191-01794-0).

- (en) Lampakis, Stylianos. "Theme of Opsikion". Encyclopaedia of the Hellenic World, Asia Minor, 2008.

- (en) Leslie, D. D.; Gardiner, K. J. H. "All Roads Lead to Rome: Chinese Knowledge of the Roman Empire". Journal of Asian History. Harrassowitz Verlag. 29 (1), 1995, pp. 61–81.

- (en) Georgios A. Leveniotis, Abydos of Hellespont and its Region, Vanias, (ISBN 978-960-288-342-6). - (Les références du texte marquées « résumé » se rapportent au résumé du livre en ligne: https://www.academia.edu/37276415. )

- (en) Mackay, T. S. "Dardanos". The Princeton Encyclopedia of Classical Sites, ed. Richard Stillwell. Princeton University Press, 1976. (ISBN 978-0-691-61710-7).

- (en) Maffre, Frédéric (2007). "Indigenous aristocracies in Hellespontine Phrygia. Persian Responses: Political and Cultural Interaction with" (in) The Achaemenid Empire, ed. Christopher Tuplin, 2007.

- (en) Magie, David. Roman Rule in Asia Minor, Volume 1: To the End of the Third Century After Christ. Princeton University Press, 2015. (ISBN 978-1-400-84979-6).

- (en) Magie, David. Roman Rule in Asia Minor, Volume 2: To the End of the Third Century After Christ. Princeton University Press, 2017. (ISBN 978-1-400-88774-3).

- (en) McCormick, Michael. Origins of the European Economy: Communications and Commerce AD 300-900. Cambridge University Press, 2001. (ISBN 978-0-521-66102-7).

- (en) Miller, Dean. Beliefs, Rituals, and Symbols of Ancient Greece and Rome. Cavendish Square Publishing, 2014.

- (en) Mitchell, Stephen. "Abydos". The Oxford Classical Dictionary. Oxford University Press, 2005. (ISBN 978-0-199-54556-8).

- (en) Nesbitt, John W.; Oikonomidès, Nicolas. Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art: West, Northwest, and Central Asia Minor and the Orient. Dumbarton Oaks. 1996. (ISBN 978-0-884-02250-3).

- (fr) Pétridès, Sophrone. « Abydus », (in) Dictionnaire d'Histoire et de Géographie ecclésiastiques, vol. I. Paris. 1909. coll. 209-210.

- (en) Phang, Sara E.; Spence, Iain; Kelly, Douglas; Londey, Peter. Conflict in Ancient Greece and Rome: The Definitive Political, Social, and Military Encyclopedia. ABC-CLIO, 2016. (ISBN 978-1-610-69020-1).

- (en) Rimestad, Sebastian."Orthodox churches in Estonia". Eastern Christianity and Politics in the Twenty-First Century, ed. Lucian N. Leustean. Routledge, 2014. (ISBN 978-0-415-68490-3).

- (en) Roberts, John. "Leonnatus". Oxford Dictionary of the Classical World. Oxford University Press, 2007. (ISBN 978-0-192-80146-3).

- (en) Roesti, Robert M. "The Declining Economic Role of the Mediterranean Tuna Fishery". The American Journal of Economics and Sociology. 25 (1), 1966. pp. 77–90.

- (en) Roisman, Joseph. Alexander's Veterans and the Early Wars of the Successors. University of Texas Press, 2012. (ISBN 978-0-292-73596-5).

- (en) Spawforth, Antony. "Arisbe". The Oxford Classical Dictionary. Oxford University Press, 2015. (ISBN 978-0-198-60641-3).

- (en) Van Tricht, Filip. The Latin Renovatio of Byzantium: The Empire of Constantinople (1204–1228). Leiden: Brill. (ISBN 978-90-04-20323-5).

- (en) Venning, T.; Harris, J. Chronology of the Byzantine Empire, Springer, 2006. (ISBN 978-0-230-50586-5).

- (en) Westlake, H. D. "Abydos and Byzantium: The Sources for Two Episodes in the Ionian War". Museum Helveticum. Schwabe AG Verlag, 1985. 42 (4), pp. 313–327.

- (en) Wortley, John, ed. John Skylitzes: A Synopsis of Byzantine History, 811–1057. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. (ISBN 978-0-521-76705-7).

- (en) Wright, Edmund (2006). "Abydos". A Dictionary of World History. Oxford University Press, 2006. (ISBN 978-0-192-80700-7).

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la géographie :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :