Philippe II (roi de Macédoine)

Philippe II (en grec ancien : Φίλιππος / Phílippos), né en , mort assassiné en , est un roi de Macédoine de la dynastie des Argéades qui règne entre et 336. Il est le père d'Alexandre le Grand. Promoteur de profondes réformes politiques et militaires qui ont permis l'émergence de la Macédoine, il soumet les cités grecques, dont Athènes et Thèbes, et prépare l'expédition contre les Perses qu'Alexandre dirige après sa mort.

| Philippe II Φίλιππος | |

Buste de Philippe II datant de l'époque hellénistique. | |

| Titre | |

|---|---|

| Roi de Macédoine | |

| – | |

| Prédécesseur | Perdiccas III |

| Successeur | Alexandre III |

| Biographie | |

| Dynastie | Argéades |

| Date de naissance | |

| Lieu de naissance | Pella |

| Date de décès | (environ 46 ans) |

| Lieu de décès | Aigai |

| Nature du décès | Assassinat |

| Père | Amyntas III |

| Mère | Eurydice |

| Fratrie | Alexandre II Perdiccas III Euryone |

| Conjoint | Phila Audata Philinna Olympias Nicesipolis Meda (en) Cléopâtre |

| Enfants | avec Phila : Caranos avec Audata : Cynané avec Phillina : Philippe III avec Olympias : Alexandre le Grand Cléopâtre avec Nicesipolis : Thessaloniké avec Cléopâtre : Europa |

| Religion | Religion grecque antique |

| Résidence | Pella |

Philippe succède à son frère aîné Perdiccas III en , d'abord en tant que régent de son neveu Amyntas IV qu'il évince rapidement du pouvoir en se faisant proclamer roi vers . Durant les premières années de son règne, il lutte victorieusement contre les Illyriens, élimine des prétendants soutenus par Athènes et annexe les principautés de Haute-Macédoine. Il se lance ensuite dans une politique de conquête avec notamment la prise d'Amphipolis qui éloigne les Athéniens des côtes de la Macédoine. Vainqueur des Phocidiens durant la troisième guerre sacrée en , il devient magistrat suprême de la Ligue thessalienne et prend la place des Phocidiens à l'amphictyonie de Delphes. En -, il défait la Ligue chalcidienne, son dernier rival au nord de la Grèce. Ayant pour ambition de libérer les cités grecques d'Asie Mineure de la domination perse, Philippe consolide sa frontière septentrionale par la conquête de la Thrace jusqu'au Danube. Cette politique expansionniste suscite l'hostilité grandissante des Athéniens sous la conduite de Démosthène, rédacteur des Philippiques dans lesquelles il exhorte ses compatriotes à lutter contre les Macédoniens. La quatrième guerre sacrée qui éclate en voit la victoire de Philippe à la bataille de Chéronée sur une coalition réunissant les Athéniens et les Thébains. Il profite de cette victoire éclatante pour fonder la Ligue de Corinthe afin de réaliser l'unité des Grecs face aux Perses. En , alors qu'il s'apprête à rejoindre le corps expéditionnaire installé en Asie Mineure, il est assassiné à Aigai par son propre garde du corps dans des conditions non élucidées.

Sous le règne de Philippe, le royaume de Macédoine triple sa superficie et connaît une réforme de ses institutions, avec la création de quatre grandes régions administratives, et de son armée, avec la création de la phalange de porteurs de sarisses. Le royaume connaît par ailleurs un formidable développement artistique comme en témoignent les tombes royales d'Aigai, dont celle de Philippe. Il est considéré comme le fondateur de la puissance macédonienne qui perdure jusqu'au début du IIe siècle av. J.-C.

Règne

Naissance et jeunesse

Philippe est l'un des trois fils du roi Amyntas III et d'Eurydice. Devenue veuve, cette dernière cherche à l'exclure du pouvoir[1]. Par son ancêtre légendaire Caranos, fondateur de la dynastie argéade, il prétend descendre d'Héraclès[2]. Cette tradition est notamment rapportée par Isocrate dans son Discours à Philippe, ou de façon postérieure par Plutarque dans la Vie d'Alexandre.

À la mort de son père vers 370-369 av. J.-C., c'est son frère aîné Alexandre II qui est proclamé roi de Macédoine. Menacé par les Illyriens, il finit par les vaincre grâce à l'aide des Athéniens. Mais il intervient ensuite dans un conflit en Thessalie, ce qui provoque une réaction hostile des Thébains, qui le contraint à abandonner l'alliance athénienne à leur profit. Cette alliance est scellée par l'envoi de plusieurs otages : en 369-368, alors est âgé de 14 ans, Philippe est envoyé en otage à Thèbes sous la conduite de Pélopidas[1]. Bien traité par son hôte, Pamménès, il y aurait appris l'art de la guerre en observant Épaminondas[3], le vainqueur des batailles de Leuctres et de Mantinée. Il y reste pendant trois années, ou jusqu'à la troisième année selon la traduction faite du terme trienno utilisé par Justin, soit jusqu'en 367, 366 ou 365. Il rentre en Macédoine après la mort de son frère Alexandre II, assassiné par leur beau-frère, Ptolémée. Perdiccas III succède à Alexandre II mais ne récupère complètement la couronne qu'après la mort de Ptolémée qu'il fait vraisemblablement assassiner en 366 ou 365.

Prise du pouvoir

En [Note 1], Perdiccas III trouve la mort en combattant les Illyriens. Philippe est alors proclamé par l'Assemblée des Macédoniens régent et tuteur de son jeune neveu, Amyntas IV[3]. Il épouse la veuve de Perdiccas, Phila d'Élimée, conformément à la coutume.

Philippe doit affronter une situation difficile puisque la survie du royaume de Macédoine est directement menacée par les Illyriens[3]. En outre, les Péoniens et les Odryses de Thrace, profitant de l'anéantissement de l'armée macédonienne, envahissent les régions orientales de la Macédoine. Enfin, les Athéniens soutiennent le prétendant Argaios II, qui a déjà tenté de prendre le pouvoir au cours du règne de Perdicas III, et débarquent à Méthone en Piérie. Usant de diplomatie, Philippe repousse la menace des Péoniens et des Thraces en leur promettant de payer un tribut. Puis, il défait les 3 000 hoplites athéniens qui ont rejoint l'armée d'Argaios qui est exécuté après la bataille[4]. Philippe doit néanmoins se résoudre à épouser Audata la fille de Bardylis, le roi des Illyriens. Il conclut également un traité de paix avec Athènes, à qui il restitue Amphipolis qu'il a conquise. Puis à l'été 358, il se tourne contre les Péoniens et les Illyriens forçant ces derniers à évacuer la Lyncestide et à conclure la paix après avoir remporté une grande victoire dans la vallée de l’Érigon, Bardylis trouvant la mort dans les combats. La frontière avec l'Illyrie est alors repoussée au-delà du lac Lychnidos.

Peu de temps après cette victoire, Philippe renforce l'alliance avec les Épirotes en épousant Olympias, la fille de Néoptolème et future mère d'Alexandre le Grand. C'est probablement à la suite de ce mariage que l'Assemblée des Macédoniens le reconnaît comme roi en 357, alors qu'Amyntas IV est écarté du pouvoir[4].

Réformes militaires

Philippe hérite en d'un royaume affaibli, du fait principalement de l'absence d'unité entre ses principales composantes : le cœur historique du royaume, les territoires situés le long de l'Axios conquis par Alexandre Ier et les principautés de Haute-Macédoine (Élimée, Lyncestide, Orestide, Tymphée, etc.). La fragilité du royaume s’explique aussi par les querelles dynastiques et par la volonté de certaines des cités de s'affranchir du pouvoir central. Pendant les vingt-quatre ans de son règne, Philippe assoit la puissance de la Macédoine grâce à un pouvoir central renforcé, soutenu par une armée qu'il a profondément réformée[5].

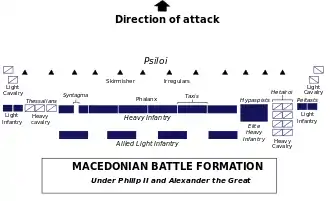

Lorsqu'il arrive au pouvoir, l'armée est anéantie à la suite des affrontements avec les Illyriens. Il entreprend alors de vastes réformes militaires. Inspiré par le modèle Thèbes forgé par Épaminondas, il commence par professionnaliser l'armée. La formation d'une armée permanente s’inspire du bataillon sacré thébain, seule unité véritablement professionnelle de l’armée civique thébaine qui a démontré sa supériorité lors de la bataille de Leuctres en face aux Spartiates. Les réformes concernant l’infanterie se situent dans la composition de l'équipement mais également dans les tactiques de combats utilisées. Le soldat macédonien se voit doter d'un armement défensif plus léger que l'hoplite. Ces changements se traduisent par un abandon de la cuirasse en bronze (dorénavant réservée aux officiers) au profit d’un linothorax (cuirasse en lin). Le bouclier rétrécit, passant de 90 cm de diamètre à 60 cm permettant de rendre les formations plus compactes. On constate également un abandon du casque corinthien pour un modèle plus léger basé sur le casque phrygien, seules subsistent les jambières (cnémides). Pour ce qui est de l’armement offensif, véritable enjeu de la réforme, les phalanges macédoniennes se voient dotées d’une sarisse, une lance dont la longueur varie à l'époque entre 4,50 m et 5,50 m[6]. La phalange macédonienne, par la légèreté de son équipement en comparaison des phalanges hoplitiques (dont la panoplie pèse 35 kg) peut se déplacer plus rapidement et avec plus de fluidité, ce qui apportait un avantage tactique décisif lors des affrontements. D’après Polybe[A 1], la phalange macédonienne se forme sur 16 rangs contre 8 pour les phalanges hoplitiques, sur les 16 rangs seuls les 5 premiers abaissent leurs sarisses. Enfin Philippe II s’inspire encore des Thébains en reprenant l'ordre oblique mise au point par Épaminondas[7]. Les effectifs de l’infanterie de l’armée de Philippe augmentent grandement au cours de son règne, passant de 10 000 hommes en 359 à presque 30 000 lors de la bataille de Chéronée en .

La cavalerie connaît elle aussi un profond remaniement. Philippe augmente les effectifs des Compagnons (ou hétaires), des cavaliers lourds généralement issus de l'aristocratie, qui passent de 300 en 359 à près de 3 000 en 338. Il apporte par ailleurs quelques nouveautés dans l'armement offensif, notamment une lance mesurant 4 m environ, le xyston, qui améliore la puissance de choc[8]. Il introduit enfin dans les tétrarchies (une unité de 60 cavaliers) la formation en pointe ou en coin qui présente l'avantage de garder une cohésion d'ensemble lors des manœuvres.

Un dernier élément est introduit dans l'art de la guerre par la mise en place d'une réserve, consistant à ne pas déployer d'entrée l'ensemble des troupes disponibles mais à en économiser une partie pour qu'elle soit utilisée pour l'attaque décisive. Philippe augmente également la vitesse de déplacement de son armée à environ 55 km par jour, en s'affranchissant du transport du ravitaillement et en excluant les serviteurs. Il entretient une armée dont les effectifs ont pu atteindre jusqu'à 30 000 hommes sur le terrain. L'armée macédonienne compte ainsi plus de soldats que n'importe lequel de ses adversaires en Grèce. Ce noyau macédonien est soutenu par une cavalerie légère originaire de Thrace, des frondeurs professionnels, de l'infanterie légère, des archers et des lanceurs de javelot. Philippe dispose également d'un impressionnant train de siège et est capable de capturer des villes beaucoup plus rapidement qu'auparavant dans l'histoire grecque.

Ces réformes, qui s'opèrent progressivement, sont à l'origine des succès de l'armée macédonienne durant l'expédition d'Alexandre le Grand[9].

Réformes politiques

Les réformes militaires opérées par Philippe ont des retombées politiques majeures avec l'élargissement d'une forme d'aristocratie, plus directement dépendante de Philippe. L'augmentation des effectifs des Compagnons à cheval (hétaires) lui permet de réduire les ambitions des vieilles familles aristocratiques. Pour se prémunir de la menace que pourrait représenter ce corps élargi, il permet au peuple de participer à la vie militaire et politique du royaume : il met en place une assemblée du peuple, qui se réunit au moins deux fois par an et offre ainsi un contrepoids aux Compagnons qui auraient la tentation d'outrepasser leur rôle. Cette évolution des organes politiques centraux s'appuie sur des réformes à l'échelon locale, nécessaires pour créer un État homogène. Il concentre son action sur un territoire susceptible d'atteindre cette homogénéité et maintient à l'état de colonies les possessions macédoniennes qui dépassent ces frontières. Justin décrit la méthode retenue pour créer cette homogénéité : il utilise les déplacements de population qui se retrouvent ainsi mélangées, aucune n'étant attachée à une terre ; les différentes populations peuplant les cités du royaume bénéficient des mêmes droits civiques.

Il est probable que la création des quatre districts ou mérides de Macédoine soit l'œuvre de Philippe[10]. Chaque district (Haute-Macédoine, Bottiée, Amphaxitide et vallée du Strymon) fonctionne sur le même modèle que le royaume avec un chef et une assemblée. La création des Mérides vise à renforcer le contrôle par le pouvoir central d'un royaume qui s'est considérablement agrandi.

Au début de son règne, Philippe s'assure la mainmise sur les mines du Pangée qui lui permettent d'émettre de nombreuses émissions monétaires en argent sur l'étalon thraco-macédonien. Les monnayages d'or (sur l'étalon attique) semblent plus rares et il est probable que la plupart des « philippes » d'or aient été frappés après son règne[11]. Philippe bénéficie également des richesses obtenues par les conquêtes, alors qu'auparavant les rentrées d'argent sont limitées aux droits de douane et à l'exploitation des terres royales. Philippe dote la capitale, Pella, d'un port, et, reprenant à son compte la politique d'Archélaos, il développe les routes et fortifie les villes[11]. Les cités grecques conquises conservent une certaine d'autonomie, comme ça sera plus tard le cas avec les souverains de l'époque hellénistique[11].

Enfin, Philippe fonde sur le modèle achéménide le corps des pages royaux (basilikoi paides) afin d'assister le roi. Ils sont recrutés à l'âge de 14 ans parmi l'aristocratie et sont formés jusqu'à l'âge de 18 ans. Outre l'apprentissage militaire, ils reçoivent un enseignement philosophique dispensé par Callisthène. Ils veillent sur le roi et le servent à table, ils s'occupent de ses chevaux et l'accompagnent à la chasse. La plupart des pages, qui de par leur présence auprès du roi garantissent la loyauté de leurs parents, sont destinés à devenir des Compagnons ou pour les plus méritants des sômatophylaques (gardes du corps)[12].

Expansion en Thrace

Philippe cherche à donner à la Macédoine une ouverture vers la mer Égée, ce qui le fait entrer en opposition avec Athènes[11]. Au printemps , nouvellement proclamé roi, il entreprend le siège d'Amphipolis contrairement aux engagements pris avec les Athéniens qui ne sont alors pas en mesure de s'opposer aux Macédoniens. Il s'empare de la cité et proclame son indépendance. Il s'engage plus encore contre les Athéniens en s'alliant avec la Ligue chalcidienne et en lui restituant Potidée en 356. En 355, il avance ses pions en Thrace, profitant de la défaite des Péoniens et des Illyriens deux auparavant : il prend Abdère, Maronée puis, malgré l'intervention athénienne, Méthone[4], où il perd un œil au combat.

Intervention en Thessalie

Après avoir assuré sa domination sur la Thrace, Philippe tourne ses ambitions vers la Grèce proprement dite. Les historiens s'interrogent sur le fait de savoir s'il entend déjà à cette époque marquer son hégémonie en Grèce ou s'il cherche seulement à s'immiscer dans les affaires de Thessalie, déchirée par des querelles politiques depuis la mort du tyran Alexandre de Phères[11]. Déjà en -, Philippe est intervenu en Thessalie à l'appel des Aleuades de Larissa mais il a finalement renoncé, appelé par des affaires plus urgentes en Thrace[11].

La troisième guerre sacrée qui débute en 356 offre à Philippe une occasion de se tourner vers la Grèce[11]. Il est en effet appelé par les Thébains et la Ligue thessalienne afin de combattre les Phocidiens, accusés de sacrilège et qui se sont emparés du sanctuaire de Delphes[11]. Les Phocidiens reçoivent le soutien d'Athènes et de Sparte qui cherchent à réduire l'influence de Thèbes. Onomarchos, nouveau stratège des Phocidiens, refonde son armée avec l'aide des trésors delphiques et forme une puissante armée de mercenaires. Il se tourne vers la Thessalie, tentant de la désorganiser en soutenant les tyrans de Phères et de Crannon contre les Larissiens[13]. Ceux-ci appellent alors Philippe à l'aide, provoquant l'intervention des Macédoniens dans la région en . Philippe est battu à deux reprises par les Phocidiens et doit battre en retraite, bien décidé cependant à revenir. En 353-352, il assiège à nouveau Phères tandis qu'Onomarchos marche contre lui à la tête de 20 000 hommes. Les Phocidiens sont finalement battus à la bataille du Champ de Crocus, avant que les Athéniens n'aient pu débarquer. Philippe fait crucifier le cadavre du stratège vaincu et aurait fait jeter à la mer plus de 3 000 prisonniers phocidiens, châtiment réservé aux sacrilèges[14]. Dans la foulée, il s'empare de Phères, qui dispose d'une certaine puissance maritime, et se fait élire à la tête de la Ligue thessalienne. Il en profite pour intégrer à son armée la réputée cavalerie thessalienne[15]. Alors qu'il poursuit les Phocidiens, il parvient dans le défilé des Thermopyles, ce qui provoque une vive inquiète en Grèce. Une coalition réunissant les Athéniens, les Spartiates et les Achéens entreprend un vigoureux effort militaire pour empêcher Philippe d'avancer plus loin et celui-ci préfère se retirer[13]. Malgré cet échec, Philippe a marqué les cités grecques par sa puissance.

À partir de 352, Philippe reprend la politique d'expansion de son royaume vers le nord-est et se tourne vers la Thrace, divisée en trois royaumes depuis la mort de Cotys, roi des Odryses. À l'appel de l'un des rois, il assiège la forteresse d'Héraion Teichos, au bord de la Propontide. Ce mouvement menace directement les intérêts athéniens, à la fois à cause de leurs clérouquies de Chersonèse, mais aussi à cause de leur approvisionnement en blé. Athènes vote d'abord l'envoi d'un contingent massif, mais la nouvelle exagérée d'une maladie de Philippe les dissuade de l'envoyer effectivement, à tort : Philippe prend Héraion Teichos et livre la forteresse à la cité de Périnthe, qui a également fait appel à lui[13].

Alors que les cités grecques ont tenu Philippe jusque-là pour quantité négligeable, elles le craignent désormais. C'est à ce moment que Démosthène compose la première de ses Philippiques dans laquelle il présente Philippe comme un ennemi d'Athènes et considère ses soutiens (comme Démade et Eubule) comme des ennemis de la démocratie[16].

Annexion de la Chalcidique

Après sa victoire durant la troisième guerre sacrée Philippe consolide ses positions dans le nord de la mer Égée : en , il dirige une expédition contre les Illyriens et assure de bonnes relations avec l'Épire en ramenant auprès de lui Alexandre le Molosse, futur héritier du trône[16]. Il s'attire les bonnes grâces du roi perse Artaxerxès III en organisant le retour d'Artabaze et de Memnon de Rhodes qui se sont réfugiés à la cour de Pella. À cette époque Philippe dote la Macédoine d'une importante flotte de guerre, ce qui lui permet de menacer les navires athéniens[16].

À partir de , Philippe passe à l'offensive contre la puissante Ligue chalcidienne dominée par Olynthe. La Ligue chalcidienne s'est opposée à lui en recueillant deux demi-frères coupables d'une tentative d'usurpation. Elle refuse l'ultimatum lancé par Philippe et demande l'aide d'Athènes[16]. À l'été 349, Démosthène prononce la première de ses Olynthiennes afin d'encourager les Athéniens à soutenir militairement la Ligue chalcidienne. Philippe pousse l'Eubée à se révolter contre Athènes avec pour objectif d'empêcher les Athéniens d'aider Olynthe. Il s'empare facilement de la Chalcidique en malgré l'envoi d'un corps expéditionnaire par Athènes. Olynthe et Stagire (la cité natale d'Aristote) sont entièrement rasées et leurs habitants vendus comme esclaves ; la Chalcidique est annexée au royaume de Macédoine[17].

Jusque-là, que ce soit par l'intermédiaire d'Olynthe ou de l'Eubée, l'affrontement entre Athènes et la Macédoine a surtout eu lieu par alliés interposés. En , Eubule, dirigeant athénien pro-macédonien, envoie à Pella une ambassade (composée entre autres de Philocrate, d'Eschine et de Démosthène) afin de négocier une trêve, sachant que Philippe cherche à avoir les mains libres pour intervenir dans la guerre sacrée qui oppose encore Béotiens et Phocidiens[18]. Ce traité, dit « paix de Philocrate », est largement favorable à Philippe qui a profité de la lenteur des négociations pour renforcer ses positions en Thrace et battre les Phocidiens : Athènes reconnaît la domination macédonienne en Chalcidique et abandonne l'alliance avec les Phocidiens ; les Macédoniens récupèrent la place des Phocidiens à l'amphictyonie de Delphes ; en échange Philippe propose une alliance aux Athéniens et s'engage à ne pas s'attaquer à la Chersonèse de Thrace[19]. Le rhéteur athénien Isocrate accueille favorablement cette paix en écrivant son discours politique, Philippe, dans lequel il s'adresse directement au roi de Macédoine, l'invitant à réaliser l'union des cités grecques et à faire la guerre aux Perses, concrétisant ainsi l'idéal panhellénique. Eubule et Isocrate incarnent donc l'existence d'un courant pro-macédonien actif au sein de l'élite athénienne.

Nouvel affrontement avec Athènes

Malgré la conclusion d'un traité de paix, les heurts sont nombreux entre Philippe et les Athéniens de à , chacun des protagonistes cherchant à consolider ses positions. La vie politique à Athènes est alors marquée par l'opposition entre Démosthène et Eschine, tandis que Philocrate, accusé de trahison, est condamné à mort par contumace[17]. Les Athéniens profitent de cette période pour reconstituer leurs forces militaires et envoyer des clérouques en Chersonèse de Thrace[17]. De son côté, Philippe renforce ses positions aux frontières de son royaume : en , il lance une expédition contre les Dardaniens puis contre les Illyriens. En , il intervient en Thessalie pour en chasser les derniers tyrans et se fait déclarer archonte à vie de la Ligue thessalienne[17]. Dans le même temps, il intervient en Épire au profit de son beau-frère Alexandre le Molosse qu'il place sur le trône. Cette campagne inquiète Leucade et Ambracie qui appellent à l'aide Corinthe, leur métropole, qui elle-même demande l'aide à Athènes. Cette dernière envoie un corps expéditionnaire à Ambracie et Philippe préfère se retirer du golfe Ambracique. Cette campagne en Épire provoque un retournement d'alliance dont Démosthène est à l'origine : Corinthe et ses colonies, la Ligue achéenne, Argos, l'Arcadie et la Messénie rejoignent le parti athénien[17].

Sa proposition de négociation étant rejetée par les Athéniens, Philippe se tourne alors en contre la région des Détroits, vitale pour l'approvisionnement en blé d'Athènes. Il est probable que Philippe cherche aussi à se prémunir des Perses qui viennent de reprendre pied en Troade après l'éviction d'Hermias, tyran d'Atarnée rallié à Philippe[20]. Philippe décide d'envahir la Thrace et annexe le royaume des Odryses, tout en traitant avec les Gètes et avec les cités grecques du Pont-Euxin. Cette menace envers les clérouquies athéniennes de Chersonèse entraine la réaction des Athéniens qui dépêchent en Thrace le stratège Diopeithès qui se livre à la piraterie pour payer ses mercenaires et s'attaque à Cardia, alliée de Philippe[20]. En mai , Démosthène prononce sa troisième Philippique pour convaincre les Athéniens de la nécessité d'entrer en guerre contre lui au nom de la « liberté des Grecs ». Dès lors, l'affrontement direct entre la Macédoine et Athènes paraît inévitable.

En mars un congrès réunissant Athènes et ses alliés prépare la guerre contre Philippe. La paix est officiellement rompue à l'été 340 quand Philippe conduit une flotte dans les Détroits et commence le siège de Périnthe qui reçoit des renforts des Perses et de Byzance ; cette dernière est donc elle aussi attaquée. Philippe envoie à Athènes une lettre qui dénonce les actes de Diopeithès, entérinant la rupture de la paix de Philocrate[21].

Victoire contre les Grecs coalisés

Les hostilités entre Macédoniens et Athéniens démarrent par l'attaque dans les Détroits d'un convoi de commerce sous protection athénienne. Philippe échoue à prendre Byzance, bien aidée par des renforts provenant de ses alliés ; il préfère abandonner le siège et conclut la paix avec Périnthe et Byzance au cours de l'hiver [22].

À son retour en Macédoine, Philippe parvient à exploiter habilement le conflit qui aboutit à une quatrième guerre sacrée. En , l'amphictyonie de Delphes, à l'initiative d'Eschine, décide d'entrer en guerre contre une cité de Locride, Amphissa, accusée d'avoir cultivé une terre sacrée[22]. Philippe y voit l'occasion de pousser son influence en Grèce. Il se fait accorder le commandement de l'expédition et progresse en Phocide, où il s'empare d'Élatée. Les Béotiens, qui sont censés être alliés des Macédoniens, s'inquiètent de l'expansion macédonienne dans la région et décident de rejoindre l'alliance athénienne (en compagnie notamment de Byzance, Abydos, Chios et Rhodes) après qu'une ambassade a été conduite par Démosthène à Thèbes[22]. Athènes envoie en Phocide 10 000 mercenaires commandés par Charès tandis que les propositions de paix de Philippe sont rejetées au printemps 338.

Philippe passe alors à l'offensive : il s'empare d'Amphissa, détruit le corps de mercenaires de Charès et pénètre en Béotie, ravageant la région. De nouvelles propositions de paix sont envoyées aux Athéniens mais ceux-ci refusent sur avis de Démosthène. En août 338, l'armée macédonienne (dont la cavalerie est commandée par Alexandre le Grand) défait sévèrement les troupes grecques coalisées à la bataille de Chéronée : le bataillon sacré thébain est massacré, les Athéniens perdent 1 000 hommes et 2 000 prisonniers[22].

Création de la Ligue de Corinthe

Après sa victoire à la bataille de Chéronée, Philippe impose ses conditions aux vaincus. Athènes est contrainte de signer la paix dite « de Démade » (alors prisonnier des Macédoniens) : Philippe renonce à occuper l'Attique ; les prisonniers athéniens sont libérés sans rançon, Athènes peut conserver certaines de ses clérouquies ; la citoyenneté athénienne est accordée à Philippe et à son fils Alexandre ; Athènes peut conserver sa flotte car il est probable que Philippe songe à l'utiliser contre les Perses. Thèbes est plus sévèrement punie : la cité est occupée par une garnison macédonienne, un gouvernement oligarchique est installé, la Ligue de Béotie est dissoute[23]. Philippe montre une certaine mansuétude à l'égard d'Amphissa dont il s'est emparée pendant la quatrième guerre sacrée et fait réduire l'amende à payer par les Phocidiens. Puis il se rend dans le Péloponnèse où il est accueilli favorablement par les Achéens Corinthiens qui signent des traités de paix. Il ne rencontre de résistance qu'à Sparte ; mais profitant de la campagne d'Archidamos III à Tarente, il marche sur la Laconie et ampute Sparte de régions frontalières[24]. Il retourne ensuite en Macédoine en laissant des garnisons à Corinthe, Chalcis et Ambracie, points de défense stratégiques[23].

Philippe entend réorganiser à son avantage le monde grec et assoir l'hégémonie macédonienne. Au printemps , il réunit sous sa présidence des représentants des cités grecques au congrès de Corinthe[25]. Les États réunis concluent une paix commune et font serment de ne jamais nuire à Philippe qui est désigné hègémon de la Ligue de Corinthe. Les cités doivent respecter l'autonomie et les institutions de chacune d'entre elles. L'organe chargé de veiller au respect de ces dispositions est le « conseil des Hellènes » qui devient dès lors l'organe principal d'une alliance hellénique sous direction macédonienne dont le but clairement établi est de lutter contre l'Empire perse[25]. Sparte, la Crète et les cités de Grande-Grèce, restées neutres, n'y adhérent pas. Ayant mis fin aux différends qui opposent les cités entre elles, Philippe aurait déclaré : « J'ai fait le bornage de la terre de Pélops »[Note 2].

Guerre contre les Perses

La Ligue de Corinthe, fondée en , institue une alliance militaire (symmachie) contre l'Empire perse, l'« ennemi commun » des Grecs[24]. Le prétexte fourni par Philippe est de venger la profanation des sanctuaires grecs lors de la deuxième guerre médique et de « libérer » les cités grecques d'Ionie et de Lydie[26]. Philippe suit donc les recommandations faites par Isocrate qui fait du roi de Macédoine le champion du panhellénisme et le chef de la guerre contre les Perses[A 2]. Dans son œuvre Philippe, Isocrate propose des solutions afin de faire face à la désorganisation du territoire macédonien. Pour ce faire Philippe II doit rassembler les « peuples errant » qui sont pour la plupart des mercenaires, pour constituer des communautés qui formeront par la suite des cités[A 3]. Ce regroupement de population est inspiré du modèle grec. Les institutions macédoniennes identifiées par l'examen de textes paléographiques démontrent d'ailleurs bien cette influence grecque[27]. Tout cela justifie aux yeux d'Isocrate une « expédition contre les Barbares »[A 4]. Enfin, Philippe aurait peut-être cherché à constituer un empire macédonien en Anatolie jusqu’aux rives de l’Halys[28].

Profitant du désordre qui fait suite à l'assassinat d'Artaxerxès IV[24], Philippe fait appel au début de l'année à ses deux généraux de confiance, Parménion et Attale, pour diriger un corps expéditionnaire. À la tête de 10 000 hommes et aidé par les cités d'Éphèse et Cyzique, Parménion remporte plusieurs victoires, comme à Magnésie du Méandre. Il s'empare de Grynéion, près de Pergame, pour ensuite se diriger vers Pitané où Memnon de Rhodes, alors à Cyzique pour réprimer la cité, revient pour en assurer la défense. Mais le siège de Pitané échoue, malgré l’arrivée de renforts, et il doit se replier en Troade, puis à Abydos. Cette première campagne n’est pas couronnée de succès, et rares sont les cités grecques qui se déclarent en faveur des Macédoniens.

Assassinat de Philippe II

En , Philippe épouse Cléopâtre grâce à l'entremise d'un de ses principaux conseillers et oncle de la jeune femme, Attale. Père de deux garçons (Arridhée, qui souffre d'une déficience mentale, et Alexandre), Philippe souhaite probablement voir naître un autre fils pour sécuriser sa succession. Attale affirme publiquement que les enfants de Philippe et de Cléopâtre seront les seuls légitimes. Alexandre et sa mère Olympias, qui se sont indignés de ce mariage, sont temporairement exilés, respectivement en Illyrie et en Épire.

À l'été , Philippe organise à Aigai, l'ancienne capitale des Argéades, des fêtes somptueuses en l'honneur de son prochain départ en Asie et du mariage de sa fille Cléopâtre avec le roi d'Épire, Alexandre le Molosse, frère d'Olympias. Au moment où il arrive dans le théâtre d'Aigai, tout vêtu de blanc, et après avoir écarté ses gardes pour montrer sa confiance envers les représentants des cités grecques, il est mortellement poignardé dans le dos[24]. L'assassin est un jeune garde du corps (sômatophylaque), Pausanias d'Orestide, qui éprouve une rancune envers le roi après avoir subi un viol impliquant Attale[29].

Certains auteurs antiques avancent que le meurtre de Philippe est une machination impliquant Olympias, et peut-être Alexandre ; mais d'autres auteurs[A 5] penchent pour un mobile personnel[30]. Peu d'historiens contemporains[31] considèrent qu'Alexandre est impliqué dans le meurtre de son père alors que toute la conduite de Philippe montre qu'il entend en faire son successeur[32]. Une autre hypothèse met en cause Darius III, le nouveau roi perse. Arrien mentionne ainsi une lettre d'Alexandre adressée à Darius après la bataille d'Issos qui le blâme pour le meurtre de son père[A 6]'[Note 3].

Après l'assassinat de Philippe, l'Assemblée des Macédoniens proclame, avec le concours d'Antipater, Alexandre nouveau roi des Macédoniens[33]. La mort de Philippe ne change rien aux plans d'invasion : Parménion fait allégeance à Alexandre qui rejoint le corps expéditionnaire en , marquant le début de la conquête de l'Empire perse.

Bilan du règne

Philippe a posé les bases de la puissance du royaume de Macédoine, qu'il a unifié et agrandi, tout en imposant l'hégémonie macédonienne sur la Grèce continentale. Il triple la surface de son royaume en annexant la Haute-Macédoine (dont la Lyncestide et l'Orestide), les territoires situés à l'est de l'Axios (dont la Thrace) et la Chalcidique[34]. Il entreprend de profondes réformes administratives en mêlant les institutions traditionnelles macédoniennes et celles de la Ligue chalcidienne : la Macédoine est divisée en quatre districts régionaux (ou mérides) autour de communautés civiques (cités ou ethné)[34]. L'équipement et la tactique de l'armée macédonienne connaissent par ailleurs des améliorations décisives qui servent la domination militaire mais aussi de levier social pour les couches « moyennes »[34]. Les arts connaissent enfin un formidable essor comme en témoignent les tombes royales d'Aigai (actuelle Vergina). Il montre aussi son attachement à la « sagesse grecque » en accueillant Aristote à la cour de Pella. Finalement, il a forgé l'outil politique et militaire qui permet à Alexandre le Grand de conquérir l'immense Empire perse.

La vision de Philippe chez les auteurs de son temps est très contrastée. Démosthène s'oppose violemment à lui à travers les Philippiques en le décrivant comme un barbare et un ivrogne qui cherche à soumettre la Grèce. Cette image de propagande est jusqu'au XIXe siècle prise pour une réalité et présente la Grèce du nord comme un pays sans culture digne de ce nom[35]. Mais les orateurs Eschine et Isocrate font de lui un « vrai Grec » soucieux de mettre fin aux querelles entre les cités et un admirateur sincère d'Athènes, à l'égard de laquelle il montre en effet une grande mansuétude. Enfin, le philosophe péripatéticien Théophraste le considère comme le plus grand des rois de Macédoine, non seulement par sa fortune, mais encore par sa sagesse et sa modération.

Aux yeux des modernes, Philippe apparait comme un brillant chef de guerre et un diplomate avisé dont le génie a durablement transformé la Grèce. Grand stratège inspiré par la tactique nouvelle établie par les Thébains, réformateur d'une armée macédonienne devenue quasi invincible, il montre également un grand courage physique en combattant à la tête de ses hommes comme en témoignent ses nombreuses blessures (il a perdu un œil durant le siège de Méthone)[24]. Il sait également faire preuve de ruse et de diplomatie en utilisant des agents acquis à sa cause et en se servant des faiblesses intrinsèques des cités. Il promeut la « liberté des Grecs » au gré de ses intérêts et garantit notamment le régime démocratique à Athènes après sa victoire à Chéronée. Il parvient à se faire appeler à l'aide par les Grecs eux-mêmes pour régler leur différends, comme lors des guerres sacrées, et se pose en défenseur de la religion grecque en appelant à venger la destruction des sanctuaires par les Perses[24]. Pour autant l'historien moderne reste confronté à des sources partiales[36], alors que sa mort prématurée empêche de comprendre ses véritables desseins en Asie[37].

Nécropole

Les historiens et archéologues estiment que le corps de Philippe a été placé dans la nécropole royale de Vergina, site correspondant à celui de l'antique Aigai, première capitale du royaume de Macédoine, la tombe exacte faisant encore l'objet de discussions entre spécialistes[38]. La nécropole contient onze tombes. La tombe II a longtemps été considérée comme étant celle de Philippe, après analyse des ossements. Une équipe de chercheurs espagnols a cependant conclu à la suite d'une nouvelle étude que la tombe de Philippe est la tombe I. Elle se base surtout sur les lésions osseuses du genou gauche caractéristique d'une blessure reçue par Philippe trois ans avant sa mort et qui l'a laissé estropié.

Après la bataille de Chéronée, il fait ériger à Olympie, le Philippeion en l'honneur de son père Amyntas III, de sa mère Eurydice, de son épouse Olympias et de son fils Alexandre.

Épouses et descendance

Roi polygame, comme telle est la coutume en Macédoine, Philippe aurait eu au moins de sept épouses d'après un fragment de son biographe Satyros de Callatis préservé par Athénée[A 7]. Il s'agit dans l'ordre chronologique de :

- Phila, macédonienne d'Élimée, épousée vers -, et morte presque aussitôt. Il s'agit probablement de la veuve de son frère Perdiccas III et de la mère d'Amyntas IV, fils de Perdiccas III. Selon Paul Faure, elle serait également la mère de Caranos, mort jeune selon le Roman d'Alexandre du pseudo-Callisthène ;

- Audata, d'Illyrie, fille du roi Bardylis, épousée vers 359-358, qui lui donne une fille, Cynané, peut-être en 357, épouse d'Amyntas IV ;

- Philinna, de Larissa en Thessalie, épousée en 358, mère de Philippe III (né vers 357) ;

- Olympias, princesse molosse d'Épire, rencontrée à Samothrace et épousée en 357, mère d'Alexandre le Grand (né en 356) et de Cléopâtre (née en 355) ;

- Nicésipolis de Phères en Thessalie, épousée vers 352, mère de Thessaloniké (née en 351), et peut-être morte en couches à cette occasion ;

- Meda de Thrace (en), épousée vers 343 ;

- Cléopâtre, épousée en 337, mère d'Europa (née en 336).

Certaines sources, comme Pausanias[A 8], le considèrent comme le père de Ptolémée Ier, fondateur de la dynastie lagide.

Évocation artistique

Philippe a été incarné au cinéma par les acteurs suivants :

- Fredric March dans Alexandre le Grand de Robert Rossen (1956).

- Val Kilmer dans Alexandre d'Oliver Stone (2004).

Notes et références

Notes

- La date de est aussi avancée.

- Cette phrase est rapportée par la Vita Marciana : Jean Aubonnet, introduction à la Politique Politique d'Aristote, Belles Lettres, 1968, p. LXI.

- Alexandre aurait demandé à l'oracle d'Amon à Siwa s'il a bien puni tous les assassins de son père : Plutarque, Alexandre, 38.

Références antiques

- Polybe, Histoires [détail des éditions] [lire en ligne], XVIII, 30.

- Isocrate, Philippe, 120.

- Isocrate, Philippe, 122.

- Isocrate, Philippe 56.

- Diodore de Sicile, Bibliothèque historique [détail des éditions] [lire en ligne], XVI, 94, 4.

- Arrien, Anabase [lire en ligne], II, 6.

- Athénée, Deipnosophistes [détail des éditions] (lire en ligne), XIII, 5.

- Pausanias, Description de la Grèce [détail des éditions] [lire en ligne], I, 6, 2.

Références bibliographiques

- Alexandre Casanova, « Philippe II », dans Battistini et Charvet 2004, p. 881.

- Mossé 1993, p. 43.

- Mossé 1993, p. 44.

- Mossé 1993, p. 45.

- Olivier Battistini, « Armée macédonienne », dans Battistini et Charvet 2004, p. 559.

- Olivier Battistini, « Sarisse», dans Battistini et Charvet 2004, p. 944.

- Olivier Battistini, « Phalange », dans Battistini et Charvet 2004, p. 879.

- Olivier Battistini, « Hétaires », dans Battistini et Charvet 2004, p. 730-731.

- Paul Goukowsky, Le monde grec et l'Orient : Alexandre et la conquête de l'Orient, t. 2, PUF, coll. « Peuples et Civilisations », (1re éd. 1975), p. 326.

- Pierrick Parisot, Le contrôle de l’espace européen par les rois de Macédoine, des origines à la fin de la monarchie (VIe siècle av. J.-C. – 168 av. J.-C.), vol. 1, Université de Lorraine, (lire en ligne), p. 158.

- Mossé 1993, p. 46.

- Olivier Battistini, « Pages », dans Battistini et Charvet 2004, p. 844.

- Mossé 1993, p. 48.

- Bernard Eck, « Philippe de Macédoine a-t-il jeté à la mer trois mille prisonniers de l’armée phocidienne ? : Remarques sur l’historiographie de la bataille du Champ de Crocus (353) », Erga Logoi, no 5, , p. 7-27.

- Alexandre Casanova, « Philippe II », dans Battistini et Charvet 2004, p. 883.

- Mossé 1993, p. 50.

- Mossé 1993, p. 51.

- Mossé 1993, p. 52.

- Mossé 1993, p. 53.

- Mossé 1993, p. 57.

- Mossé 1993, p. 58.

- Mossé 1933, p. 59.

- Mossé 1993, p. 60.

- Alexandre Casanova, « Philippe II », dans Battistini et Charvet 2004, p. 885.

- Mossé 1993, p. 61.

- Mossé 1993, p. 62.

- Jean-Nicolas Corvisier, Philippe II de Macédoine, Fayard, 2002, 396 p.

- Paul Goukowsky, Le monde grec et l'Orient : Alexandre et la conquête de l'Orient, t. 2, PUF, coll. « Peuples et Civilisations », , p. 260.

- (en) Paul Doherty, Alexander the Great : The Death of a God, Hachette UK, , 223 p. (lire en ligne).

- J.B. Fears, Pausanias, the assassin of Philipp II, Athenaeum, 1975, LXIII, p. 111-135.

- À l'exception notable d'E. Badian (The death of Philipp II, Phœnix, 1963).

- Pierre Briant, Alexandre le Grand, PUF, coll. « Que sais-je ? », , p. 7.

- Paul Goukowsky, Le monde grec et l'Orient : Alexandre et la conquête de l'Orient, t. 2, PUF, coll. « Peuples et Civilisations », (1re éd. 1975), p. 252.

- Miltiade Hatzopoulos, « Philippe II de Macédoine », dans Jean Leclant, Dictionnaire de l'Antiquité, PUF, coll. « Quadrige », , 2464 p., p. 1718.

- Grande Galerie - Le Journal du Louvre, no 17, sept./oct./nov. 2011.

- Mossé 1993, p. 63.

- Mossé 1993, p. 64.

- « A-t-on retrouvé les restes de Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand ? » « Copie archivée » (version du 8 septembre 2016 sur Internet Archive), sciencesetavenir.fr, 21 juillet 2015.

Annexes

Sources antiques

- Plutarque, Vies parallèles [détail des éditions] [lire en ligne], Démosthène.

- Diodore de Sicile, Bibliothèque historique [détail des éditions] [lire en ligne], XVI.

- Justin, Abrégé des Histoires philippiques de Trogue Pompée [détail des éditions] [lire en ligne], XIV, XV.

Bibliographie

- Articles thématiques

- Miltiade Hatzopoulos, « Philippe II fondateur de la Macédoine nouvelle », Revue des Études Grecques, t. 125, , p. 37-53.

- Aliénor Rufin Solas, « Philippe II de Macédoine, l’argent et la guerre : les recrutements de guerriers thraces », Revue des Études Grecques, t. 127, , p. 75-96.

- André Aymard, « Philippe de Macédoine otage à Thèbes », Revue des Études Anciennes, t. 56, nos 1-2, , p. 15-36.

- Monographie

- Paul Cloché, Un fondateur d'Empire : Philippe II de Macédoine 383-336 av. J.-C., Dumas, , 295 p.

- Jean-Nicolas Corvisier, Philippe II de Macédoine, Fayard, , 398 p.

- Louïza D. Loukopoúlou, George Cawkwell, Miltiade Hatzopoulos et Manolis Andronikos, Philippe de Macédoine, Bibliothèque des Arts, , 255 p.

- Arnaldo Momigliano, Philippe de Macédoine : Essai sur l'histoire grecque au IVe siècle, Éclat, coll. « Polemos », , 256 p.

- Ouvrages généraux

- André Aymard, Le monde Grec au temps de Philippe II de Macédoine et d'Alexandre le Grand, Centre de Documentation Universitaire, .

- Olivier Battistini (dir.) et Pascal Charvet (dir.), Alexandre le Grand, histoire et dictionnaire, Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 1090 p. (ISBN 978-2-221-09784-7).

- Pierre Carlier, Le IVe siècle grec jusqu’à la mort d’Alexandre, Seuil, coll. « Points Histoire », , 368 p.

- Paul Cloché, Histoire de la Macédoine jusqu'à l'avènement d'Alexandre le Grand, Payot, , 269 p.

- Victor Davis Hanson, Les Guerres grecques 1400-146 av. J.-C., Autrement, .

- Claude Mossé, Le monde grec et l'Orient : Le IVe siècle, t. 2, PUF, coll. « Peuples et Civilisations », (1re éd. 1975), 702 p. (ISBN 2-13-045482-8).

- Francis Prost, Armées et sociétés de la Grèce classique : Aspect sociaux et politiques de la guerre aux Ve et IVe siècles av. J.-C., Errance, coll. « Errance archéologie », .

- (en) Lindsay Adams et Eugene N. Borza, Philip II, Alexander the Great, and the Macedonian heritage, University Press of America, , 318 p.

- (en) James R. Ashley, The Macedonian Empire : The Era of Warfare Under Philip II and Alexander the Great, 359-323 B.C., McFarland, , 496 p. (ISBN 978-0-7864-1918-0, présentation en ligne).

- (en) Richard A. Billows, Kings and colonists : Aspects of Macedonian imperialism, E. J. Brill, , 240 p.

- (en) Eugene N. Borza, Before Alexander : Constructing early Macedonia, Regina Books, .

Articles connexes

- Aigai

- Alexandre le Grand

- Armée macédonienne

- Bataille de Chéronée

- Démosthène

- Émergence de la Macédoine

- Royaume de Macédoine

- Tombe de Philippe II (nécropole royale de Vergina)

- Philippiques

Liens externes

- Philippe II sur antikforever.com

- (en) Philippe II sur history-of-macedonia.com

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- (en) British Museum

- (en) Grove Art Online

- (de + en + la) Sandrart.net

- (en) Union List of Artist Names

- Ressource relative à la bande dessinée :

- (en) Comic Vine

- Ressource relative au sport :

- (en) Olympedia