Bataille de Leuctres

La bataille de Leuctres (un lieu-dit de Béotie, situé au sud-ouest de Thèbes, non loin de Thespies) a lieu le 6 juillet 371 av. J.-C. et voit la victoire des Thébains, conduits par le béotarque Épaminondas, qui infligent une sévère défaite aux Spartiates du roi Cléombrote II.

| Date | 6 juillet 371 av. J.-C. |

|---|---|

| Lieu | Leuctres, Béotie |

| Issue | Victoire thébaine décisive |

| Épaminondas | Cléombrote II † |

| 6 000 à 7 000 hoplites 1 500 cavaliers | 10 000 à 11 000 hoplites 1 000 cavaliers |

| Environ 300 morts | Plus de 1 000 morts |

| Coordonnées | 38° 15′ 53″ nord, 23° 10′ 27″ est | |

|---|---|---|

|

Considérée comme une révolution tactique pour l'emploi de l'ordre oblique, la bataille de Leuctres marque un tournant dans les rapports entre cités grecques. L'hégémonie spartiate est mise à mal et la cité ne s'en relèvera pas. Thèbes au contraire commence une hégémonie qui dura 10 ans jusqu'à la mort d'Épaminondas, tué lors de la bataille de Mantinée en 362.

Contexte historique

Montée des tensions entre Sparte et Thèbes

Loin d'être un événement imprévu, la bataille de Leuctres est un des résultats de l'instabilité politique qui a fait suite à la guerre du Péloponnèse. En effet, après sa victoire sur Athènes en 404 av. J.-C., Sparte va imposer à travers toute la Grèce de multiples régimes hostiles à la démocratie athénienne. Cette politique effraye les autres grandes cités grecques, inquiètes à l'idée que Sparte puisse imposer son hégémonie. Un fort sentiment anti-spartiate se répand en Grèce, alors même que Sparte n'a pas les moyens de sa politique en raison des bouleversements sociaux et politiques dont elle est victime.

Une coalition est finalement formée par Athènes, Corinthe, Thèbes et Argos en 395 pour s'opposer à Sparte dans ce qui sera connu comme la guerre de Corinthe. Thèbes est la cité la plus importante de la coalition, et elle va de ce fait être la cible de plusieurs campagnes militaires spartiates. Le roi Agésilas II, toujours roi en 371, mène plusieurs expéditions en Béotie à partir de 394. Lorsque la guerre de Corinthe s'achève en 386, la querelle entre les deux cités semble loin d'être enterrée. Sparte n'est pas parvenu à écraser militairement Thèbes mais parvient cependant à lui imposer de renoncer à ses projets de domination de la Béotie, région de la Grèce centrale sur laquelle les Thébains souhaiteraient asseoir leur hégémonie.

Sparte semble finalement triompher de Thèbes en 382, lorsque les Spartiates profitent d'une expédition contre la cité d'Olynthe pour s'emparer de Thèbes et renverser le pouvoir en place. De nombreux chefs thébains sont alors exilés. Cette occupation spartiate de Thèbes vaut cependant à Sparte d'être condamnée par les autres grandes cités grecques et par une partie de l'opinion spartiate, dont le roi Cléombrote. Cette domination spartiate sur Thèbes ne dure toutefois qu'un temps. En 379, des exilés thébains parviennent à libérer la cité avec l'aide d'Athènes et massacrent la garnison spartiate. Ne pouvant tolérer cela, Sparte prend l'initiative d'organiser plusieurs campagnes contre Thèbes, menées par Cléombrote, le second roi de Sparte, qui s'était pourtant opposé à l'occupation de Thèbes.

La première campagne a lieu en 379, mais le roi spartiate refuse alors d'attaquer en territoire thébain et de dépasser les Cynocéphales, deux montagnes de la Béotie situées entre Pharsale et Larissa. Cette répugnance de Cléombrote à attaquer Thèbes ne fait qu'encourager cette dernière à accroître sa puissance, notamment par la formation d'une puissante armée. Craignant que les Thébains ne prennent le contrôle de toute la Béotie, Sparte organise donc une seconde expédition en 376. Encore une fois, Cléombrote en prend le commandement. Cependant, la campagne tourne court car, comme le mentionne Xénophon, les Spartiates sont repoussés devant le mont Cithéron, point d'accès à la Béotie que les Thébains occupent. La lutte se poursuit cependant entre les deux cités. Elle prend un nouveau tournant en 373, lorsque Thèbes rétablit la Confédération béotienne. Athènes craint alors une hégémonie thébaine et décide d'entamer des négociations de paix avec Sparte. Thèbes, invitée à se joindre aux négociations, exige alors la reconnaissance de son hégémonie en Béotie. Jugeant ses conditions inacceptables, les Spartiates montent une nouvelle expédition contre Thèbes, dont Cléombrote prend la tête. L'armée spartiate compte 700 égaux (l'élite spartiate) un millier de cavaliers, environ 7500 alliés ainsi que 1600 néodamodes, anciens esclaves qui ne jouissent pas tout à fait du statut de citoyen[1]. Les armées spartiate et thébaine convergent alors l'une vers l'autre dans l'espoir de s'affronter.

Motivations spartiates

Ayant reçu l'ordre de marcher avec son armée, auparavant chargée de la défense de la Phocide, Cléombrote va s'avancer loin en Béotie avant d'être arrêté par les Thébains devant la bourgade de Leuctres, située sur le territoire de la cité de Thespies. Les commandants des deux armées, héritiers de 20 ans de lutte, ont alors de multiples raisons qui les poussent à engager le combat.

Pour les Spartiates, affronter et vaincre les Thébains est une question de prestige. Les chefs spartiates en sont bien conscients, et ils vont tout faire pour convaincre Cléombrote d'engager le combat, alors même que ce dernier est toujours hésitant. L'échec des campagnes précédentes menées par Sparte contre Thèbes a en effet porté un coup au prestige spartiate en Grèce. Loin de se rapporter aux victoires éclatantes d'Agésilas II, les expéditions de Cléombrote ont surtout été marquées par leur pusillanimité et la réputation militaire des Spartiates a été gravement battue en brèche. En plus de ces arguments, les chefs spartiates n'hésitent pas à menacer leur roi d'exil, l'incitant à combattre dans « son propre intérêt » s'il souhaite « revoir sa patrie ». À cela s'ajoutent les critiques des adversaires de Cléombrote, accusant le roi spartiate d'être trop indulgent envers les Thébains, critiques qui ne peuvent que pousser le roi spartiate au combat. Cléombrote est donc contraint d'accepter la bataille. On peut très certainement considérer cela comme un désavantage important pour les Spartiates, dotés visiblement d'un commandement divisé et d'un chef peu enthousiaste à l'idée de combattre. Ces problèmes de commandements sont encore aggravés par l'état des chefs spartiates qui ont abusé du vin avant la bataille et sont donc « quelque peu excités », selon Xénophon, ce qui ne peut que nuire à leur efficacité sur le champ de bataille. Cela étant, les Spartiates disposent de plusieurs avantages qui les inclinent naturellement à engager le combat. Ils disposent notamment de la supériorité numérique. Sparte aligne en effet 10 à 11 000 hommes contre à peine 6 000 Thébains, et rassemble notamment plusieurs contingents des cités alliées que sont les Phocidiens, Héraclée et Phlious. De plus, la présence des alliés susmentionnés ne peut que renforcer la détermination des Spartiates, qui risqueraient de perdre leur soutien en cas de défaite. Ceux-ci sont d'ailleurs bien peu enthousiastes, comme le relève Xénophon lorsqu'il rappelle que « chez les alliés, personne n'avait le cœur à combattre ». Pour maintenir la puissance politique de Sparte, Cléombrote doit donc accepter la bataille.

Motivations thébaines

Les Thébains sont également enclins à la bataille, et ce malgré leur infériorité numérique. Cela est également dû à des considérations politiques. Tout d'abord, il s'agit pour Thèbes d'asseoir son influence dans la région. Comme Xénophon le rapporte, les chefs thébains ont en effet la crainte que s'ils se retiraient, « les villes d'alentour feraient défection » et se joindraient à Sparte. Or, une telle chose serait désastreuse. D'une part, les cités de la région fourniraient aux Spartiates de nouvelles troupes, et ce avec d'autant plus de joie que l'implantation thébaine dans la région ne s'est faite que récemment et de façon violente. D'autre part, une défection nuirait aux projets politiques de Thèbes en mettant à mal ses prétentions hégémoniques sur l'ensemble de la Béotie. À cela s'ajoute une crainte plus personnelle des chefs thébains qui craignent pour leurs intérêts. Car comme le note Xénophon, s'ils se replient sans combattre ils risquent d'être jugés et condamnés à l'exil par leurs propres concitoyens, une situation peu enviable et que ces chefs thébains sont d'autant moins enclins à accepter qu'ils y ont déjà goûté lors de l'occupation de Thèbes par les Spartiates.

Cependant, les Thébains sont aussi poussés au combat par plusieurs éléments leur conférant un avantage militaire et moral. Ils bénéficient en effet du soutien d'un exilé spartiate, Léandrias, qui est évoqué par Diodore de Sicile. La présence d'un homme qui a sans doute eu l'occasion de côtoyer au plus près les hoplites spartiates ne peut qu'être bénéfique aux Thébains, qui peuvent ainsi connaître avec plus de précision la tactique spartiate. En outre, l'exilé spartiate aurait rappelé une ancienne prophétie assurant la victoire des Thébains, ce qui nous est également mentionné par Diodore. Le site de Leuctres apporte ainsi un puissant appui moral aux Thébains: Xénophon et Diodore s'accordent pour dire que plusieurs prophètes locaux, ou un oracle, auraient affirmé que la victoire thébaine était certaine. Ces dires s'appuient sur une légende, racontée dans les détails par les deux auteurs, selon laquelle des Spartiates auraient violé à Leuctres des filles qui les auraient maudits avant de se donner la mort. Les Spartiates ne pouvaient être que vaincus sur le lieu d'une telle infamie. L'avantage moral conféré par cette histoire est d'ailleurs renforcé par d'autres rumeurs circulant à propos d'actes miraculeux prouvant le soutien des Dieux aux Thébains. Si Xénophon met en doute la véracité de ces rumeurs, il n'en sous-estime pas l'influence. Contraints politiquement à la bataille, les Thébains détiennent donc un avantage moral qui va s'ajouter aux innovations tactiques qui vont leur donner la victoire.

Déroulement

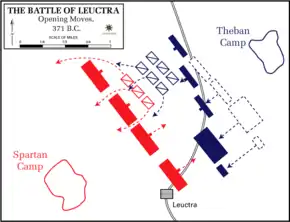

Charge de la cavalerie thébaine

Le combat s'ouvre lorsque les Spartiates testent le dispositif thébain en envoyant leurs peltastes attaquer au javelot l'infanterie légère thébaine. Après s'être déployées devant leurs phalanges respectives les cavaleries thébaine et lacédémonienne se chargent, fait assez rare pour être souligné car les cavaliers s'affrontent très rarement lors des batailles hoplitiques. Les cavaliers spartiates qui tentent d'intervenir sont dispersés par la cavalerie thébaine[1].

Les Thébains montrent toute leur supériorité, défaisant rapidement leurs adversaires. Cet affrontement préalable est décisif pour la suite des événements. Vaincus, les cavaliers spartiates s'enfuient en traversant les lignes de leur propre phalange, gênant sa cohésion, déjà mise à mal par le fait que certains hoplites sont ivres. Quant à la cavalerie thébaine, elle reprend position en avant de la phalange thébaine. Selon Sylvie le Bohec, ceci eut pour effet de dissimuler aux Spartiates le dispositif thébain, et donc de cacher le renfort de son aile gauche.

Révolution tactique d'Épaminondas

En effet, Épaminondas, ayant décidé de contrevenir à la tactique traditionnelle qui veut que les troupes d'élite soient placées à l'aile droite, décide de déployer ses meilleures troupes sur son aile gauche, faisant ainsi face à l'élite de la phalange spartiate, les Égaux. Ainsi, comme le fait remarquer Diodore de Sicile, « l'aile où se trouvaient les troupes d'élite déciderait du sort de la bataille ». Cette disposition des meilleures troupes sur l'aile gauche semble être un exemple sans précédent, et constitue un bouleversement. Les raisons ayant poussé Épaminondas à faire ce choix prêtent cependant à débat. Conscient de son infériorité numérique, il semble que le stratège thébain ait décidé de tenter de vaincre l'élite spartiate par une tactique audacieuse. L'aile droite spartiate défaite, le reste de la phalange ne manquerait pas de se disperser et de s'enfuir car, pour citer Xénophon, une fois qu'ils auraient « défait l'aile qui était avec le roi, ils seraient aisément maîtres de tout le reste ». Certains auteurs ajoutent cependant d'autres explications à ce changement tactique. Pour Victor Davis Hanson, il y aurait eu une volonté d'Épaminondas de préserver ses alliés, peu enthousiastes à combattre, et qui auraient sans doute exprimé du ressentiment si on les avait fait affronter l'élite spartiate. Pierre Vidal-Naquet va même encore plus loin en avançant une raison philosophique à ce déploiement sur la gauche. Il estime en effet que cette décision pourrait être liée à une éventuelle influence des théories pythagoriciennes d'une symétrie du monde. Toujours est-il que ce déploiement de l'élite thébaine sur la gauche constitue un changement radical.

Épaminondas va introduire un second changement qui s’avère tout aussi déterminant. Il va prendre la décision de renforcer démesurément son aile gauche, celle regroupant l'élite donc, afin d'accroître l'efficacité de son attaque. Xénophon le souligne lorsqu'il affirme que « les Thébains au contraire avaient une formation serrée d'au moins cinquante boucliers en profondeur ». Épaminondas dispose ainsi sur sa gauche d'une phalange colossale. Celle-ci regroupe environ 2 000 hommes alignés sur 50 rangs, ce qui constitue, de ce qu'il nous en est connu, un record absolu et rarement approché. Généralement, la phalange hoplitique ne dépasse jamais les 12 boucliers de profondeur, ce qui est d'ailleurs le dispositif adopté par les Spartiates à Leuctres. Thèbes n'en était cependant pas à sa première expérimentation dans ce domaine. Déjà à la bataille de Délion elle avait opposé une phalange de 25 rangs face aux Athéniens. Toujours est-il que cette grande phalange déployée sur 50 rangs forme une masse compacte, qui s'est encore vu renforcée après que les alliés de Sparte aient harcelé les non-combattants thébains, comme le mentionne Xénophon. Par sa profondeur, cette masse compacte voit son énergie renforcée, de même que la puissance de sa poussée qui vise à disloquer les Spartiates et compenser le manque d'entraînement des Thébains. À cela s'ajoute également la décision d'Épaminondas de privilégier un front étroit. Il s'agit de percer le centre des Égaux spartiates. Or, les 2 000 Thébains couvrent un front réduit de 40 hommes, tandis que les 700 Spartiates opposent un front de 60 hommes. En accentuant leur pression au centre, les Thébains accroissent d'autant plus leurs chances de percer.

Dernier changement important d'Épaminondas dans la tactique hoplitique, sa décision de dégarnir son flanc droit afin de renforcer sa grande phalange sur son flanc gauche. Par cette décision, la phalange thébaine se trouve alors avec un flanc droit très faible et que les Spartiates pourraient aisément percer. C'est pourquoi, comme le fait remarquer Diodore de Sicile, Épaminondas ordonne à son aile droite de ne pas engager le combat et même d'effectuer un « lent mouvement de recul » à l'approche des Spartiates. Épaminondas dispose ainsi d'un flanc gauche d'une puissance colossale qui doit percer, et d'un flanc droit faible qui doit contenir les Spartiates lui faisant face. Ainsi, « les Béotiens avaient une aile qui reculait, tandis que l'autre montait à l'assaut au pas de course ». Les Thébains ont donc ce que Diodore appelle une « phalange oblique ». L'ordre oblique est né.

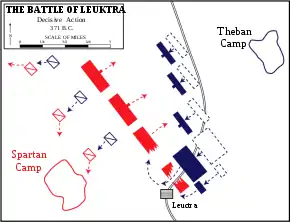

Succès de la phalange thébaine

À la suite du succès de sa cavalerie, la grande phalange thébaine s'avance donc à l'assaut de l'aile droite spartiate et l'engage. Dans le combat qui s'ensuit, les qualités de l'hoplite spartiate transparaissent nettement. Les Égaux sont alors enivrés et manquent de cohésion, car le roi Cléombrote se serait avancé à la rencontre de l'ennemi de façon précipitée, avant même « que ses troupes ne se fussent aperçues qu'il avait pris le commandement », selon Xénophon. Pourtant, les Lacédémoniens vont résister longuement à la pression des Thébains. Xénophon et Diodore vantent en effet la valeur des Spartiates, qui semblent un moment victorieux selon le premier, et qui « luttaient avec tant d'ardeur que la bataille resta d'abord indécise ». La révolution tactique que constitue l'ordre oblique ne permet donc pas pour autant aux Thébains de remporter immédiatement le combat. L'effondrement spartiate survient finalement avec la mort de Cléombrote, suivie presque immédiatement par celle des autres chefs spartiates qui l'entouraient tel le polémarque Deinon[2], comme le rapporte Xénophon. La mort quasi simultanée de tous les commandants spartiates, côtoyés par leurs hommes depuis des années, aurait selon Victor Davis Hanson constitué un choc émotionnel terrible pour l'aile, qui se serait disloquée ou aurait préféré se faire massacrer sur place, comme semble le rapporter Diodore lorsqu'il affirme que « les cadavres s'amoncelèrent autour [du roi] ». Les Spartiates, selon les deux auteurs, auraient même repoussé les Thébains pendant un instant, parvenant ainsi à ramasser le corps de leur roi, avant de se disloquer et de fuir. La mort de Cléombrote, suivie de la dislocation de l'aile droite spartiate, scelle le sort de la bataille. « L'aile gauche des Lacédémoniens, en voyant l'aile droite reculer, céda », selon Xénophon. L'ordre oblique avait triomphé de la tradition spartiate et de la conception traditionnelle de la bataille hoplitique.

Pertes

De prime abord, la bataille semble pourtant avoir abouti à un résultat tactique assez commun, les pertes spartiates ayant apparemment été relativement faibles. La plupart des sources, s'appuyant sur Xénophon, s'accordent sur la perte de 1 000 hommes pour les Spartiates et de 300 pour les Thébains. De tels chiffres n'ont rien d'exceptionnel et avoisinent les pourcentages de pertes généralement admis pour une bataille hoplitique, à savoir 15% de pertes pour le vaincu et 5% pour le vainqueur. L'armée spartiate est alors loin d'être anéantie, et parvient même à se replier en bon ordre dans son camp que les Thébains rechignent à attaquer. Xénophon nous fournit d'ailleurs la preuve que les Spartiates sont encore en état de lutter, lorsqu'il évoque que certains envisagent même une reprise immédiate des hostilités, avant d'en être découragés par la pusillanimité de leurs alliés et l'ampleur des pertes au sein des Égaux. Car si une évaluation rapide des pertes des deux armées laisse croire que Leuctres est une bataille classique, un examen plus précis remet en cause cette conclusion. En effet, comme le précise Xénophon, parmi les 1 000 Spartiates tués au combat se trouvent 400 des 700 Égaux présents. D'une part ces pertes sont une catastrophe pour la démographie spartiate. Son élite politique et militaire est décimée en l'espace d'une journée, perdant un tiers de sa population. Mais d'autre part, ces pertes colossales révèlent également un acharnement tout particulier, l'aile droite spartiate ayant donc perdu plus de la moitié des siens face à la grande phalange thébaine. On est très au-delà des traditionnels 15% de pertes pour le vaincu. C'est ici un élément révélateur des modifications qui touchent alors la guerre grecque, qui ne se fait plus entre cités agricoles voisines, mais entre puissances régionales s'affrontant pour l'hégémonie.

Considérations tactiques

Les historiens ont longtemps célébré, et depuis l'Antiquité, la « révolution tactique » que représentait à leurs yeux l'emploi des troupes par Épaminondas. L'historien Victor Davis Hanson a tenté de relativiser cette opinion, insistant sur le fait que cette tactique longtemps attribuée au seul génie d'Épaminondas fut pratiquée dès la fin du Ve siècle av. J.-C., et que Leuctres ne serait en fait que le résultat d'une évolution stratégique. Il tendrait aussi à relativiser le rôle du plus connu des généraux thébains : Épaminondas. Il peut s'appuyer en cela sur Xénophon, seule source historique contemporaine des événements, qui ne mentionne même pas son nom. La gloire d'Épaminondas nous viendrait d'une longue tradition historiographique antique qui commence avec Éphore de Cumes et Diodore de Sicile[3] et qui se poursuit jusqu'à nos jours[4].

Conséquences

Cette défaite spartiate ne scelle pas pour autant la victoire définitive de Thèbes sur sa rivale spartiate. Comme déjà mentionné, certains Spartiates songent même pour un temps à lancer une nouvelle attaque contre l'armée thébaine, avant d'être freinés par leurs alliés, mais également par leur prise de conscience de l'hécatombe frappant les Égaux. Il est finalement décidé d'accepter la trêve traditionnelle entre les deux armées, après quoi les Spartiates se retranchent provisoirement dans leur camp. Thèbes, bien que victorieuse et bénéficiant de l'avantage moral, ne peut alors pousser son avantage.

En effet, peu après la bataille, les Thébains sont rejoints par Jason de Phères, tyran régnant sur la cité thessalienne de Phères et ayant accouru avec des renforts après avoir pillé la Phocidie sur leur chemin. Avec ce renfort, les Thébains espèrent pouvoir enfin attaquer le camp spartiate. Mais le tyran a d'autres projets en tête et va freiner les ardeurs de ses alliés, dont il est possible qu'il craigne la montée en puissance qui ne peut que s'accélérer après leur victoire de Leuctres. S'il ne parvient pas à obtenir une trêve, son action est cependant révélatrice de l'absence d'impact décisif de la victoire des Thébains. Ces derniers doivent toujours composer avec leurs alliés, et ne peuvent finalement se permettre de poursuivre les Spartiates vaincus lorsque ceux-ci entament leur retraite en direction du Péloponnèse.

Cette occasion manquée d'achever l'armée vaincue de Cléombrote, les Thébains la doivent également à la réaction rapide de Sparte, qui va ajouter d'autres soucis aux problèmes internes aux Béotiens. En effet, dès que la nouvelle de la défaite de Leuctres arrive à Sparte, il est décidé de rassembler une deuxième armée, regroupant tous les hommes mobilisables de moins de 60 ans. C'est cette force que Diodore mentionne lorsqu'il évoque par erreur « une autre armée » que Cléombrote aurait rencontrée avant la bataille de Leuctres. En réalité, celle-ci n'a été formée qu'en réponse à la défaite spartiate, et placée alors sous le commandement d'Archidamos, le fils du roi Agésilas que Diodore présente à tort comme ayant participé à Leuctres. Cette seconde armée envoyée en renfort va finalement rejoindre les troupes de Cléombrote en pleine retraite, avant de se replier avec elles dans le Péloponnèse, mettant ainsi un terme à la campagne de 371. Cette mobilisation rapide d'une seconde armée spartiate est en tout cas la preuve que Sparte n'est pas abattue et détient encore d'importants moyens militaires.

Leuctres, bien que marquant un tournant par la victoire tactique de Thèbes, ne peut donc se transformer immédiatement en un succès stratégique. Il faudra attendre une nouvelle campagne thébaine en 370 pour que Thèbes impose enfin sa volonté à Sparte. La lutte va toutefois se poursuivre entre les deux cités jusqu'à la victoire finale de Thèbes à Mantinée, en 362. Un succès éphémère, car la cité perdra dans la bataille le brillant Épaminondas et ne sera pas en mesure d'imposer son hégémonie dans une Grèce qui restera profondément divisée jusqu'à ce qu'elle tombe sous le joug macédonien.

Notes et références

- Éric Tréguier, « Leuctres ou le triomphe de la géométrie sur le nombre », Guerres et Histoire, numéro 1, avril 2011, pages 58–62

- Xénophon, Helléniques, Livre V

- Plutarque, Cornélius Népos lui ont dédié une de leurs biographies.

- Article de V. Hanson, dans La Guerre en Grèce à l'époque classique, Rennes, 1999.

Bibliographie

- John Kinloch Anderson, Military Theory and Practice in the Age of Xenophon, Los Angeles, University of California Press, 1970.

- Jacqueline Christien, Françoise Ruzé, Sparte, Paris, Armand Colin, 2007.

- Marie-Hélène Delavaud-Roux, Pierre Gontier, Anne-Marie Liesenfelt (dir.), Guerres et sociétés, Mondes grecs Ve – IVe siècles, Paris, Atlande, 2000.

- Pierre Ducrey, Guerre et guerriers dans la Grèce antique, Paris, Hachette, 1999.

- Victor Davis Hanson, La Guerre du Péloponnèse, Paris, Flammarion, 2010.

- Victor Davis Hanson, Le modèle occidental de la guerre, Paris, Tallandier, 2007.

- Victor Davis Hanson, Les guerres grecques, 1400 - 146 av. J.-C.., Paris, Éditions Autrement, 1999.

- Edmond Lévy, Sparte, Paris, Éditions du Seuil, 2003.

- Basil Liddell Hart, Stratégie, Paris, Perrin, 1998.

- Pausanias, Description de la Grèce, IX, 13.

- Plutarque, Vie de Pélopidas, 22-24.

- William Kendrick Pritchett, Studies in ancient Greek topography, Los Angeles, University of California Press, 1991.

- Francis Prost, (dir.), Armées et sociétés de la Grèce classique, Paris, Éditions errance, 1999.

- Éric Tréguier, « Leuctres ou le triomphe de la géométrie sur le nombre », Guerres et Histoire, numéro 1, avril 2011, pages 58–62.

- Pierre Vidal-Naquet, Le chasseur noir, Paris, Éditions La Découverte, 1991.

.jpg.webp)