Varègues

Varègues ou Varanges (vieux norrois : væringjar ; grec : Βάραγγοι, Βαριάγοι) est le nom donné dans l'Empire byzantin et par les Slaves orientaux aux Vikings de Suède (ou d’autres pays scandinaves qui empruntaient la route de l’Est ou austrvegr) qui, entre le IXe et le XIe siècle, ont fondé et gouverné l’État médiéval de la Rus' de Kiev[1] et qui, par la suite, formèrent la garde varangienne (garde varègue) des empereurs byzantins.

| Varègues | |

Reconstitution d'un duel entre guerriers varègues dans les Beskides en 2013. | |

| Période | IXe siècle-XVe siècle |

|---|---|

| Ethnie | Germains ; Scandinaves |

| Langue(s) | Norrois ; certains adoptèrent le vieux Slave lors de leurs implantations en Russie et le grec pour ceux servant le basileus. |

| Religion | Paganisme nordique Christianisme (à partir du Xe siècle) |

| Région d'origine | Rus' de Kiev et auparavant Scandinavie ; Constantinople pour la garde varègue. |

| Région actuelle | Scandinavie, Europe orientale |

Selon la Chronique des temps passés[2], un groupe de Varègues fonda Novgorod en 862 sous la direction de Riourik. Marchands, mercenaires et pirates à l’occasion, ils menèrent des expéditions d’abord chez les Perses et les Arabes en empruntant la route de la Volga et la Caspienne, puis par les « routes menant chez les Grecs », soit le Don, le Dniepr ou le Dniestr, à Constantinople. Ils attaquèrent à plusieurs reprises les villes byzantines de la mer Noire et la capitale impériale elle-même, attaques qui, même repoussées, se soldèrent par des traités de paix leur concédant divers avantages commerciaux. À la même époque, les Varègues commencèrent à servir dans les armées impériales où leur valeur, leur loyauté à la personne de l’empereur et leur manque d’intérêt pour les intrigues de palais leur valurent de former la garde personnelle de l’empereur. Aux Varègues suédois des premiers temps s’ajoutent bientôt des Varègues danois et norvégiens dont le plus célèbre est Harald Sigurdarson. La conquête normande de l'Angleterre causa l’émigration de guerriers anglo-saxons et danois, dont quelques-uns s’enrôlèrent à leur tour et formèrent au XIIe siècle une partie de la garde impériale byzantine jusqu’à la chute de Constantinople aux mains des troupes ottomanes en 1453.

Parmi les monarques ayant régné sur le peuple des Varègues, les plus connus sont Riourik et Harald III de Norvège.

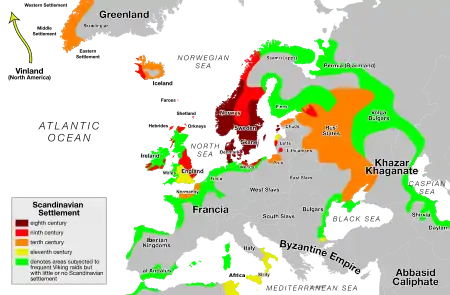

Au sens large, le terme Viking désigne l’ensemble des Scandinaves de la période caractérisée par le phénomène viking.

Le terme de « Vikings » désignerait les Scandinaves, originaires des actuels Danemark et Norvège, et du Götaland (Suède du sud-ouest : Dalie, Bohuslän, Halland, Scanie), actifs essentiellement en Mer du Nord et dans l'Océan Atlantique.

Le terme de « Varègues » désignerait les Vikings (au sens de Scandinaves) de Suède, actifs surtout en Mer Baltique et en Europe de l'Est, dont la Rus' de Kiev, et opérant la route commerciale de la Volga et la route commerciale des Varègues aux Grecs.

Ethnogenèse : Rus’ et Varègues

Le terme grec Βάραγγος [Várangos] transcrit le slavon varęgŭ, dérivé du vieux norrois væringi, mot composé à l’origine de vár (pl. várar) signifiant « promesse, serment de fidélité » et gengi « compagnon », signifiant « un ami juré, un fédéré ». Selon le professeur Adolf Stender-Petersen, le terme Vaeringjar qui donna naissance au terme Varègues devrait être compris comme « des hommes qui pactisent dans une relation de responsabilité mutuelle » pour engager les biens, armes et navires en leur possession, ainsi que leurs propres vies, afin d’en tirer un profit à partager. Ces marchands guerriers devaient par conséquent être bien armés et voyager en groupe[3] - [4] - [5] - [6].

Dès le Xe siècle, les sources étrangères (papales, germaniques) désignèrent la principauté de Kiev sous le terme de Rossia, alors que les sources slaves utilisaient le mot Rous’, transcrit en grec médiéval Rhos et en arabe Rûs[7] - [6]. Ce nom vient du vieux norrois[N 1] róthr « ramer », roor « rameurs » et róðslágen « pays du gouvernail »[8] - [1]. En finnois actuel, la Suède est nommée Ruotsi tandis que la Russie est désignée comme Venäjä qui rappelle le mot « Wendes » (Venedi ou Veneti en latin), nom donné par les Germains aux Slaves orientaux.

Toutefois, le terme Rous’ peut porter à confusion, étant utilisé selon les auteurs dans trois sens différents, pour désigner :

- les Vikings suédois ou Varègues passant la Volga, le Dniepr ou le Dniestr et prenant progressivement le contrôle des routes fluviales entre la Baltique et la mer Noire ;

- à la fois aux Varègues et à leurs sujets ou alliés slaves orientaux ;

- en cartographie moderne, l’ensemble des territoires concernés, qui forment aujourd’hui les pays baltes, la Russie européenne, la Biélorussie, l’Ukraine et la Moldavie, ainsi que les marges orientales de la Pologne[9], qui, dans les atlas historiques soviétiques et russes, forment la large étendue donnée à la notion de Rous’, apparaissant comme une assise historique ancienne à l’extension territoriale récente de l’Empire russe, de l’URSS et de la CEI, « légitimée » de la sorte aux yeux des lecteurs[9].

Quoi qu’il en soit, les Varègues constituent la branche suédoise des Vikings scandinaves, qui se dirigèrent vers l’Est (Russie, Khaganat khazar), alors que les Danois et les Norrois se dirigèrent vers l’ouest (Angleterre, Écosse, Irlande et Islande) et vers le sud (France)[10].

Les Varègues et la Russie kiévienne

Vers le milieu du VIIIe siècle, les Varègues étaient devenus familiers du golfe de Finlande et du fleuve Neva à l’embouchure duquel sera édifiée Saint-Pétersbourg 950 ans plus tard. Ils remontèrent le fleuve, le long duquel vivaient des populations finnoises et slaves, jusqu’au lac Ladoga[11]. Leurs expéditions commerciales incluant souvent piraterie et prise d’esclaves, les Varègues eurent besoin d’édifier des comptoirs fortifiés (en russe goroda) autour desquels les habitants slaves, baltes et finnois se regroupèrent et en vinrent à former des amorces de petits États (volosti). C’est à cette époque que les protochronistes situent le « khaganat de la Rus' », entité politique que l’on suppose avoir existé au cours d’une période se situant entre la fin du VIIIe siècle et le début ou le milieu du IXe siècle[N 2]. La seule certitude scientifiquement établie[N 3] est que l’un des tout premiers centres commerciaux fut Staraïa Ladoga (en russe, Ста́рая Ла́дога, en finnois, Vanha Laatokka, en vieux norrois Aldeigjuborg et en français Vieux Ladoga) dont la fondation remonte à 753[12].

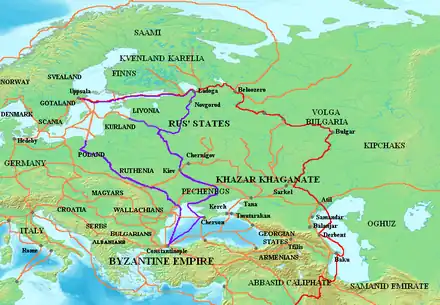

Au cours du VIIIe siècle, les Vikings utilisèrent pour leurs expéditions commerciales la route commerciale de la Volga qui reliait le nord de la Russie (en vieux norrois Garðariki) avec le Moyen-Orient (Sekland) via la mer Caspienne. Remontant la rivière Volkhov jusqu’à Novgorod, les Vikings rejoignaient la rivière Lovat par le lac Ilmen. Après un portage, ils atteignaient la source de la Volga. Ils continuaient ainsi leur route jusqu’au khaganat des Khazars dont la capitale, Atil, était un port florissant sur la mer Caspienne. Puis, par la mer, ils se rendaient jusqu’à Baghdâd par la route des caravanes. Ils apportaient avec eux des fourrures, du miel et des esclaves. On a trouvé des pièces de monnaie arabes tout le long de la Volga et à Petergof, près de Saint-Pétersbourg, un ensemble de vingt pièces comprenant des monnaies sassanides, arabes, khazares, grecques et vieux norrois[13]. Cette route perdit son importance vers le XIe siècle, probablement en raison du déclin de la production d’argent dans le califat abbasside[14].

Cette route fut progressivement remplacée par la route commerciale des Varègues aux Grecs, passant de la mer Baltique, à la Neva, puis au lac Ladoga, à la rivière Volkhov, puis, par le Dniepr jusqu'à la mer Noire et à Constantinople[N 4].

C’est pendant cette dernière période (860) que fut fondée Novgorod et que les Varègues firent leur apparition dans l’histoire écrite grâce à la Chronique des temps passés. Selon cette chronique, les populations finnoises et slaves qui peuplaient cette région se rebellèrent contre les Varègues et refusèrent de leur payer tribut. Elles chassèrent les Varègues de leur région et les obligèrent à retourner en Scandinavie. Bientôt toutefois, l’anarchie régna dans la région.

« Durant les années 63, 68, 69 et 70 (de 860 à 862), les Varègues traversèrent encore la mer ; cette fois-ci, les peuples qu’ils avaient soumis refusèrent de leur payer tribut et voulurent se gouverner eux-mêmes; mais il n’y avait entre eux ombre de justice : une famille s’élevait contre une autre et cette mésentente occasionnait de fréquentes rixes. Ils se déchirèrent entre eux, si bien qu’ils se dirent enfin : « Cherchons un prince qui nous gouverne et nous parle selon la justice. » Pour le trouver les Slaves traversèrent la mer et se rendirent chez les Varègues, qu’on nommait Varègues-Russes, comme d’autres se nomment Varègues-Suédois, « Urmaniens » (Normands), Ingliens et d’autres Goths.

La Chronique de Nestor selon le Manuscrit de Königsberg, vol. I, chap. II « Riourik », p. 19-20. »

Conduits par Riourik et ses frères Sinéous et Trouvor, les Varègues (appelés fréquemment « Rous’ » dans la chronique) vinrent s’établir là où se trouvait un poste commercial, Holmgård, et y fondèrent Novgorod.

« Le second, Sinéous, s’établit chez nous, aux environs du lac Blanc. Le troisième, Trouvor, à Isbork. Cette partie de la Rous’ reçut plus tard des Varègues le nom de Novgorod; mais les habitants de cette contrée, avant l’arrivée de Riourik, n’étaient connus que sous le nom de Slaves.

La Chronique de Nestor selon le Manuscrit de Königsberg, vol. I, chap. II « Riourik », p. 19-20. »

À deux reprises, la Chronique de Nestor mentionne les Rous’ comme faisant partie des Varègues, alors qu’en d’autres endroits elle fait la distinction :

« [Ils] se rendirent chez les Varègues, qu’on nommait Varègues-Rous’, comme d’autres se nomment Suédois, Normands (probablement des Vikings danois), Urmaniens, Ingliens (probablement des Vikings norvégiens) et d’autres Goths.

La Chronique de Nestor selon le Manuscrit de Königsberg, vol. I, chap. II « Riourik », p. 19-20. »

Les Varègues et Byzance

.jpg.webp)

Les premiers contacts entre ces Varègues-Rous’ et l’empire byzantin remonteraient aux années 836-839 alors qu’une ambassade, rapportée dans les Annales de Saint-Bertin, se rendit à Constantinople probablement pour négocier un traité. Craignant de rentrer chez eux par le même fleuve qu’à l’aller en raison de l’hostilité des riverains, ils vinrent, accompagnés de représentants de l’empereur byzantin Théophile (813-842), à la cour de Louis le Pieux à Ingelheim, le demander libre-passage par les terres d’empire. Rendu méfiant par les méfaits de Scandinaves à ses frontières, Louis fit faire des vérifications qui démontrèrent que ceux-ci étaient gentis Sueonum (Suédois). Vers la même époque eut lieu une expédition des Rous’ en Propontide alors qu’ils étaient en route vers la Paphlagonie. On ne peut savoir si cette ambassade eut lieu après le raid, à la suite d'une déroute de la flotte russe et aurait constitué une tentative de négociation d'un traité de paix, ou si au contraire le raid fut le résultat d'un échec de négociations commerciales antérieures[15].

Pendant que Riourik régnait à Novgorod, deux chefs de bande, Askold et Dir, allèrent s’établir à Kiev (863-866)[2]. Ces deux personnages dont les noms seraient la corruption des noms scandinaves Höskuldr et Dýri, avaient écumé différents districts du Bosphore mais avaient été repoussés en 860 par les citoyens de Constantinople sous la conduite du patriarche Photius alors que l’empereur Michel III était absent de la ville, combattant les Arabes en Anatolie. L’invasion se poursuivit jusqu’au mois d’aout, alors que les « Rous’ » pour des raisons mystérieuses se retirèrent. Michel III, revenant en hâte d’Orient put défaire la flotte russe dont la plus grande partie venait d’être détruite par une tempête. Ce qui restait de la flotte put rentrer au pays après quoi des émissaires furent envoyés à l’empereur pour demander la paix. Un nouveau traité fut signé au terme duquel les Rous’ s’engageaient à envoyer des troupes pour servir dans les armées impériales[16].

Dès le début du Xe siècle des Rous’ avaient commencé à servir dans les armées byzantines, car une note dans le De Ceremoniis de Constantin VII se réfère aux quelque 700 Rhosi (terme grec pour Rous’) qui reçurent un paiement global de 7 200 nomismata lors de la préparation d’une expédition navale en Crète[17].

Le successeur de Riourik, Oleg, s’empara de Kiev dont il fit sa capitale, permettant aux Varègues de lever tribut sur les Novogordiens[18], puis attiré par les richesses de Constantinople et du monde arabe, il continua à travers le pays des Khazars vers Byzance. Il devait en résulter une série de guerres avec l’empire (907, 941, 968-971, 1024, 1043) se terminant par des traités commerciaux fort avantageux pour les Varègues.

Le traité de paix de 911 fixait les conditions permettant aux Rous’ de vivre à Constantinople et d’être incorporés dans l’armée impériale[19]. Les noms des Rous’ figurant au bas du traité sont tous d’origine scandinave : Karl, Inegeld (Ingjaldr), Pharloph (Farleifr), Veremond (Vermóðr), Rulaw (Hralleifr), Gudi (Gyði), Ruald (Hróaldr), Kar (Kάri), Phrelaw (Fréleifr) et Rual (Hróarr).

Une nouvelle expédition contre Byzance fut lancée en 941 sous le règne d’Igor (Ingvar), successeur d’Oleg. La raison en était probablement que le coempereur de Constantin VII, Romain Ier, avait cessé de payer le tribut annuel stipulé dans le traité précédent. Cette expédition ne fut guère fructueuse, la flotte impériale ayant pu mettre la flotte rous’ en déroute grâce au feu grégeois. Le traité qui s’ensuivit en 945 reprenait les termes du précédent, mais était un peu moins favorable aux Rous’[20] - [21].

Par la suite, 629 Rous’ prirent part à l’expédition infructueuse lancée par Constantin contre la Crète et, lors de la visite de la princesse Olga à Constantinople, l’empereur Constantin se plaint de ce que les Rous’ n’aient pas respecté leurs engagements quant au nombre d’hommes qu’ils auraient dû mettre à la disposition de Byzance[22].

Au cours de la même période, les descendants de Riourik étendirent leur emprise sur la Rous’ kiévienne et unifièrent les tribus locales, grâce entre autres à une imposante immigration varègue dans les années 970 et 980. Vladimir utilisa ces nouveaux venus pour assurer son trône contre son propre frère Iaropolk, lequel avait épousé une Grecque. Ces mercenaires s’avérèrent cependant rapidement des partenaires turbulents, réclamant pour eux la ville de Kiev qu’ils venaient de conquérir. Vladimir les fit patienter un mois mais rien ne venant, les Varègues réclamèrent bientôt la permission de partir pour la Grèce.

« Cette ville est à nous ; nous l’avons conquise : nous voulons deux grivnas comme rançon de chaque individu » --- « Attendez encore un mois, répondit Vladimir, jusqu’à ce que les martres soient revenues. » Mais les martres ne vinrent pas cette année-là. « Tu nous as trompés, dirent les Varègues. Mais nous savons le chemin de la Grèce. » -- « Eh bien ! Partez, répondit Vladimir. Cependant, il garda les meilleurs et les plus intrépides d’entre eux et les distribua dans divers quartiers de la ville; quant aux autres, ils prirent le chemin de Tzarigrad (nom slave de Constantinople).

Chronique de Nestor, chap. VII, « Iaropolk ». »

À leur départ, Vladimir prévint l’empereur dans un message :

« Méfiez-vous; les Varègues sont en route vers votre cité. Ne les y gardez pas ou ils seront pour vous une source de problèmes comme ils l’ont été ici. Dispersez-les plutôt en différents endroits et ne laissez pas un seul d’entre eux revenir ici. »

Chronique des temps passés, citée par Obolensky [23]

Tout comme la culture des Vikings danois et norvégiens se fondit dans celle des autochtones en Normandie et dans les îles britanniques, la culture varègue se fondit rapidement dans celle des slaves en Russie. À la fin du XIe siècle, les classes dirigeantes des deux principales villes-États, Novgorod et Kiev, étaient déjà acculturées à la population slave[24]. Si, dans le traité conclu en 911 entre Oleg le Sage de la Rous’ et Léon VI le Sage de l’Empire byzantin, tous les signataires Rous’ portent des noms scandinaves, dans le traité de 944 entre Igor de Kiev et Constantin VII Porphyrogénète, nombre d’entre eux portent déjà des noms slaves. Igor, qui est la forme slavisée d’Ingvarr, est le dernier prince varègue à porter un nom nordique. Il prénomme son fils Sviatoslav. Avec la christianisation en 988 sous Vladimir, la ville de Kiev est le centre d’influence le plus important pour le développement de la Rous’, qui, sous Iaroslav le Sage (1019-1054), devient le plus puissant des États dits « grecs » après l’Empire byzantin : les descendants des Varègues sont, à ce moment, totalement acculturés aux Slaves[25].

Si la plupart des historiens s’entendent pour dire, comme le décrit la Chronique des temps passés, que les Varègues sont à l’origine de l’entité politique qui devint la Rous’ kiévienne dans les années 880, les contradictions dans les sources au sujet de l’« appel aux Varègues » ont donné naissance à deux théories sur les origines ethniques de ces mêmes Varègues. Les « normanistes », en grande partie chercheurs allemands du XVIIIe siècle et certains historiens russes du XIXe siècle, maintiennent que ces Vikings étaient d’origine scandinave (ou « normande », d’où le nom de l’école). Les « anti-normanistes », en particulier les historiens russes de l’époque soviétique, affirment plutôt qu’ils étaient d’origine slave. Cette controverse continue à diviser les spécialistes aussi bien dans les pays concernés que sur le plan international. Les recherches des dernières années tendent cependant à réconcilier les deux thèses. Il existait dès avant l’arrivée des Varègues une vie politique dans les communautés slaves centrée sur les villes princières de Kiev, Staraia Ladoga et Novgorod. L’arrivée des Varègues n’a pas eu d’influence profonde sur celle-ci, mais a surtout permis de développer la vie économique entre autres grâce aux connaissances maritimes et à la valeur militaire des Varègues qui assurèrent la continuité du commerce sur le Dniepr et le développement de liens entre l’État kiévien et Byzance[26] - [27] - [28].

La garde varègue

La garde varègue (en grec : Τάγμα των Βαράγγων) formait un corps de l’armée byzantine, surtout connu comme garde du corps de l’empereur du IXe au XIIIe siècle, mais servant quelquefois en détachements spéciaux au sein des armées impériales[N 5]. C’est ainsi que dans la première moitié du Xe siècle, on les retrouve en Syrie, en Arménie, en Bulgarie, en Apulie et en Sicile[23]. À l’origine, la garde était composée de Varègues venant de la Rous’ kiévienne.

Cette garde fut créée sous l’empereur Basile II. À la suite de la christianisation de la Russie kiévienne, Vladimir Ier (règne 980-1015) avait envoyé 6 000 mercenaires à Basile selon les clauses du traité de 971. Arrivé à Constantinople au printemps 988, ce détachement permit à Basile II de battre son rival Bardas Phokas lors des batailles de Chrysopolis (988) et d’Abydos (989)[30].

Attachés à la personne de l’empereur, les Varègues ne jouèrent aucun rôle dans les multiples révolutions de palais et restèrent pratiquement toujours fidèles au monarque légitime. Trop éloignés par leur tempérament et leurs habitudes des subtilités politiques, les Varègues ne s’intéressaient guère à la politique interne de l’empire, alors que leur aspect physique, leurs armes dont la hache[N 6] et l’épée à deux tranchants impressionnaient les opposants éventuels[31].

Varègues et Byzantins semblent ainsi, en dépit de leur différence de caractère, en être venus à s’apprécier mutuellement. Les empereurs n’avaient qu’à se féliciter de la loyauté de leur garde, alors que les Varègues semblaient véritablement fiers de servir l’empereur de Mikligard ou « La grande cité » comme ils l’appelaient. Témoins ces mots, peut-être apocryphes, qu’un chef varègue adresse à l’empereur dans la Saga de Saint Olaf : « Même s’il y avait du feu devant moi, moi et mes hommes nous y jetterions volontiers si j’avais l’impression, ô roi, que je pouvais ainsi gagner votre bon plaisir »[32] - [33]. Et Haraldr Sigurðarson, demi-frère du roi Olaf II et futur roi Harald III (Hardrada) de Norvège sera fier de servir dans cette garde[34].

Comme le montre l’exemple de Haraldr Sigurðarson (voir ci-après), Danois et Norvégiens se joignirent bientôt aux Suédois, de telle sorte que la garde varègue devint rapidement une garde scandinave. En fait, les gens de ces trois pays s’enrôlèrent en tel nombre qu’une loi du Västergötland (Suède) fut adoptée, spécifiant que ses citoyens ne pourraient hériter « alors qu’il résidaient chez les Grecs »[35]. Par ailleurs, une chrysobulle d’Alexis Ier datant de 1088 mentionne qu'outre les soldats de l’empire, l’empereur a à son service « des Athanates, des Russes, des Varègues, des Anglais, des Kylfings, des Francs, des Allemands, des Bulgares, des Arabes, des Alains et des Ibères », preuve que des unités slaves distinctes des scandinaves avaient été constituées dans l’armée[36].

Les croisades furent aussi l’occasion d’accroître le nombre de Varègues danois et norvégiens au service de l’empereur. Divers Scandinaves qui avaient pris la croix décidèrent de s’installer dans l’empire ou permirent à leurs troupes d’entrer au service de l’empereur. La Gesta Danorum nous apprend ainsi que lors du voyage du roi Éric Ier du Danemark, ce dernier aurait permis à nombre de ses hommes de rejoindre les rangs de leurs compatriotes déjà au service de l’empereur[37]. De même lors de la visite du roi Sigurður de Norvège vers 1108 : le roi était venu par mer, mais retourna par voie de terre via la Rous’, laissant derrière lui bon nombre de ses hommes qui s’enrôlèrent dans la garde varègue. Selon Benedikz, le contingent scandinave se serait accru de 4 000 - 5 000 hommes à la suite de la visite des deux rois[38].

À partir de 1066 et de la conquête de l’Angleterre, la garde varègue accueillit un nombre considérable d’Anglo-saxons dont les terres avaient été saisies par les Normands et qui se refusaient à reconnaitre la souveraineté de Guillaume Ier[N 7]. Selon la Chronicon universale anonymi Laudunensis, un groupe de notables anglais s’embarquèrent sur 235 bateaux en 1075 à destination de Constantinople. Quelque 4350 réfugiés s’y engagèrent au service de l’empereur alors que le reste du groupe continuait jusqu’à une ville appelée Domapia qu’ils conquirent et renommèrent Nova Anglia[41].

De nombreux chercheurs croient que l’une des premières opérations auxquelles les anglo-saxons de la garde varègue prirent part fut la campagne des Balkans menée contre les troupes italo-normandes de Robert Guiscard. Anne Comnène mentionne leur participation dans l’Alexiade et note ailleurs que ces troupes venaient de « Thule »[42] - [43]. Le cas échéant, un sentiment de revanche pourrait expliquer l’action des Varègues contre les Normands[44].

De la fin du XIe siècle au XIIIe siècle, les Anglo-Saxons et les Danois formèrent probablement la majeure partie de la garde varègue. Le Livre des Offices de Georges Kodinos (le Pseudo-Kodinos) mentionne au sujet de Noël que « les Varègues viennent présenter leurs vœux à l’empereur dans leur langue, c’est-à-dire l’anglais, frappant de leur hache de guerre avec grand bruit »[39].

Lorsqu’Alexis mourut, le 16 aout 1118, ce furent les Varègues qui, après avoir dans un premier temps refusé l’accès de Sainte-Sophie à son successeur Jean II pourchassé par l’impératrice Irène et sa fille Anne, lui permirent d’entrer à la vue de la bague de son père, d’être couronné par le patriarche et de prendre le contrôle de l’armée et de la marine, mettant fin à la révolte de palais, un des rares exemples où ils intervinrent dans la politique intérieure de l’empire[45]. Jean II devait par la suite utiliser sa troupe varègue « de 450 hommes » lors de la bataille de Beroia (1122) qui nous est rapportée à la fois par des sources grecques et scandinaves[46].

Les Varègues demeurent mentionnés dans les sources à diverses occasions pendant les règnes de Manuel Ier (1119-1180)[N 8]. Elles demeurent silencieuses toutefois sur l’activité des Varègues sous la dynastie des Anges. On sait cependant que lors de son avènement, Alexis III (règne 1195-1203) écrivit aux trois rois de Scandinavie (Sverre de Norvège, Knud Karlsson de Suède et Knud VI de Danemark) pour leur demander de renforcer la garde varègue et de sauver son trône. S’ils ne sont plus utilisés dans les expéditions, les Varègues demeurent précieux à Constantinople même où des insurrections se déclarent régulièrement dans ces années de décomposition de l’empire[47].

Lors de la chute de Constantinople aux mains des croisés, les Varègues défendirent la ville lors de l’attaque du , puis donnèrent leur soutien à Alexis V Murzuphlus qui leur fit croire qu’en cas d’échec ils seraient remplacés par des Latins. Lorsque ce dernier s’enfuit et que les Latins entrèrent dans Constantinople, il ne resta plus aux derniers Varègues qu’à se rendre au conquérant, terminant ainsi sans gloire l’histoire de ces troupes d’élite[48].

Les sources font quelquefois allusion à des Varègues, soit dans l’armée de l’Empire de Nicée, soit dans l’Empire byzantin reconstitué des Paléologues, mais ces passages sont trop peu nombreux et non suffisamment détaillés pour permettre de tracer un tableau d’ensemble de la situation.

Harald Sigurðarson, « la foudre du Nord »

Harald, qui devait devenir le roi Harald III (Hardrada – l’impitoyable) de Norvège, est probablement le plus connu des héros de la garde varègue. Il était le fils d’un gouverneur du royaume et le demi-frère du roi Olaf qui fut chassé par ses sujets qu’il voulait à tout prix convertir au christianisme. À l’âge de quinze ans, il combattit aux côtés de son frère qui tentait de reconquérir son trône, mais ce dernier fut tué en 1030 à la bataille de Stiklestad et Harald dut s’exiler.

Avec une escorte de 500 hommes, il partit alors pour la Rous’ où il s’enrôla dans l’armée du prince Iaroslav à Kiev avant de se rendre à Constantinople rejoindre la garde varègue de l’impératrice Zoé. Il combattit neuf ans pour l’empire aussi bien en Occident (Italie, Sicile et Afrique du Nord) qu’en Orient (Asie et Syrie) et il mérita le rang de spatharocandidatos[N 9] - [33]. Il se gagna une réputation de grande bravoure et une fortune considérable. Les choses se gâtèrent toutefois lorsque Michel V prit le pouvoir. Harald fut accusé, probablement par l’impératrice Zoé, de s’être approprié des fonds du trésor impérial et fut jeté en prison par Constantin IX, le dernier mari de Zoé. Relâché, il demanda son congé, qui fut refusé par l’empereur. Vers 1044, il partit en secret et retourna à Kiev où il épousa Élisabeth, la fille du roi Iaroslav.

L’année suivante il envahit le Danemark où le roi Magnus, souverain du Danemark et de la Norvège, dut accepter de partager le pouvoir avec lui et tous deux régnèrent conjointement sur la Norvège. À la mort de Magnus l’année suivante, Harald devint seul souverain. Pour peu de temps cependant, car son neveu, Sven Estrithson lui disputa le Danemark. S’ensuivit une longue guerre durant laquelle il pilla le Danemark, sans succès toutefois car il dut finir par reconnaitre Sven II comme roi du Danemark en 1064.

La mort d’Édouard le Confesseur en 1066, laissait trois prétendants au trône d’Angleterre : Harald Hardrada, Guillaume duc de Normandie et Harold Godwinson, comte de Wessex. Les Anglais ayant choisi Godwinson, Harald et Guillaume firent des plans pour envahir l’Angleterre, Après avoir fait nommer son fils Magnus roi de Norvège et s’être allié avec Tostig, frère cadet d’Harold, Harald fit voile vers l'Angleterre avec environ 300 navires et 9 000 hommes : ce fut la dernière grande expédition viking. Après des succès initiaux à Fulford et York, Harald fut surpris par Harold Godwinson au pont de Stamford le . Harald fut tué pendant la bataille et le carnage fut tel que 24 des 300 navires suffirent à ramener les survivants. Harold Godwinson pour sa part devait mourir à Hastings dix-neuf jours plus tard.[N 10]

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Varangians » (voir la liste des auteurs).

Notes

- Le vieux norrois est une langue scandinave médiévale qui, dans sa variante occidentale, était parlée en Norvège et dans ses anciennes colonies d’outremer : Islande, îles Féroé, îles Shetland, îles Orcades, île de Man, certaines parties de l’Écosse, de la Normandie, du Groenland, ainsi que dans les quelques comptoirs vikings d’Irlande.

- La théorie du « khaganat de la Rus' s'appuie sur un passage des Annales de Saint-Bertin mentionnant une nation appelée Rhos avec un roi nommé Chacanos, ce qui fut rapproché du titre de khagan signifiant Khan des khans, c'est-à-dire empereur dans les langues mongoles, toungouse et turques.

- La dendrochronologie est une méthode scientifique permettant d'obtenir des datations de pièces de bois à l’année près, en comptant et en analysant la morphologie des anneaux de croissance (ou cernes) des arbres constituant les poutres des fortins varègues.

- La vaste majorité (40 000) des pièces de monnaie arabes datant de la période des Vikings trouvée en Scandinavie vient du Gotland. À Skåne, Öland et Uppland on en a trouvé 12 000 alors que l’on en a découvert que 1 000 au Danemark et 500 en Norvège. Outre les pièces d’origine arabe, on a également identifié 400 pièces byzantines à Gotland. Voir Arkeologi i Norden 2. Författarna och Bokförlaget Natur & kultur. Stockholm 1999. Voir aussi Gardell, Carl Johan. Gotlands historia i fickformat, 1987 (ISBN 91-7810-885-3).

- Par exemple en 1045 lorsque Constantin envoya une force de 3000 Varègues à l’aide du roi Liparit dans sa révolte contre Bagrat IV de Carthélie ou en 1066 lorsque Constantin envoya une armée composée en grande partie de Varègues à Bari où il capturèrent Brindisi, Tarente et Castellaneta[29].

- D’où le surnom de leur régiment : Keltai Pelekophoroi.

- Voir à ce sujet Pappas (2004)[39]. La chrysobulle de Nicéphore III en date de janvier 1080 se réfère ainsi aux Inglinoi aux côtés des Rhos et des Varangoi[40].

- Assaut contre Thèbes durant l’invasion de Roger II de Sicile en 1147, tentative d’assassinat contre l’empereur par son cousin Andronic, expédition contre les Turcs en 1176, Alexis II (1169-1183) et Andronic Ier.

- Rang relativement peu élevé dans l’armée byzantine soulignant qu’il ne cherchait pas à se prévaloir de sa dignité royale.

- Ce chapitre est un résumé des livres de Haywood[49] et de Blöndal[50].

Références

- Boyer 2008.

- Chronique de Nestor, chap. II, « Riourik ».

- "Varangian", Online Etymology Dictionary.

- H.S. Falk & A. Torp, Norwegisch-Dänisches Etymologisches Wörterbuch, (1911), p. 1403–4.

- J. de Vries, Altnordisches Etymologisches Wörterbuch, (1962), p. 671–2.

- Blöndal & Benedikz (2007), p. 1.

- Kondratieva 1996, p. 8.

- Oliver 2012, p. 171.

- Obolensky 1971, p. 180-181.

- Oliver 2012, p. 157.

- Oliver 2012, p. 259.

- Oliver 2012, p. 159.

- Noonan 1992, p. 213-219.

- Brøndsted 1965, p. 64-65.

- Blöndal & Benedikz (1978), p. 32-33.

- Blöndal & Benedikz (1978), p. 33.

- Blöndal & Benedikz (1978), p. 27.

- Chronique de Nestor, chap. III, « Oleg », p. 30.

- Chronique de Nestor, chap. III, « Oleg », année 912.

- Blöndal & Benedikz (1978), p. 36-37.

- Chronique de Nestor, chap. IV, « Igor », année 945.

- Blöndal & Benedikz (1978), p. 37.

- Obolensky 1971, p. 233.

- Encyclopædia Britannica. "Viking". Retrieved 19 August 2011.

- Haywood 1995, p. 108.

- Kondratieva 1996, p. 22-24.

- Tolochko 2008.

- Berelowitch 2003.

- Blöndal & Benedikz (1981), p. 105 et 110.

- Obolensky 1971, p. 195.

- Obolensky 1971, p. 234.

- Saga of St Olaf : Flateyjarbok, II (Christina, 1862), p. 380.

- Obolensky 1971, p. 235.

- Blöndal & Benedikz (1981), chap. 4 « Harald Sigurðarson and his period as a Varangian in Constantinople, 1034-1043 », p. 54-102.

- Jansson 1980, p. 22.

- Blöndal & Benedikz (1981), p. 123.

- Blöndal & Benedikz (1981), p. 130-136.

- Blöndal & Benedikz (1981), p. 140.

- (en) Nicholas C.J. Pappas, « English Refugees in the Byzantine Armed Forces: The Varangian Guard and Anglo-Saxon Ethnic Consciousness (2004) », sur De Militari.org, , para 24.

- Blöndal & Benedikz (1981), p. 141.

- Cigaar (1974), p. 323, 337-338.

- Anna Comnena, The Alexiad, E. R. A. Sewter, tr. Baltimore: Penguin Books, 1969, p. 95-96, 100-101, 124, 144, 206, 224, 392, 447.

- Blöndal & Benedikz (1981), p. 125-127.

- Shepard (1973), p. 72-76.

- Blöndal & Benedikz (1978), p. 147-148.

- Snorri Sturluson (1179-1241), homme politique, diplomate, historien et poète islandais pour les scandinaves, Jean Cinnamus (actif 1143/1203?), historien byzantin et secrétaire de l’empereur Manuel Ier pour les Grecs.

- Blöndal & Benedikz (1978), p. 161-162.

- Blöndal & Benedikz (1978), p. 165-166.

- Haywood 1995, p. 124-125.

- Blöndal & Benedikz (1978), p. 54-102.

Bibliographie

Sources primaires

- Chronique de Nestor (trad. Kœnigsberg), (lire en ligne).

- Anonyme, Játvarðar Saga, J. Sigurðsson, Copenhague, 1852.

- Choniatès, Nicetas, Historia, Jan Louis van Dieten, Berlin (CFHB #11), 1975 (ISBN 3110045281).

- (la + el) Anne Comnène, Alexias [« Alexiade »], Jean-Paul Migne, (lire en ligne).

- (la) Constantin VII (trad. Ioannes Meursius), De Administrando Imperio, (lire en ligne).

- Kékauménos, Strategicon, B. Wassiliewsky & V. Jernsted, Saint-Petersbourg, 1896, reproduit Amsterdam 1965.

- Psellos, Chronographie, Paris, Les Belles Lettres, 1967, 2 volumes.

- Saxo, Gesta Danorum, J. Olrik, H. Reader et F. Blatt, Copenhague, 1931-1957.

- (en) Richard Tata, John Zonaras' Account of the Reign of Alexius I Comnenus (1081-1118) : translation and Commentary, Université de Washington, , 134 p..

Sources secondaires

- Wladimir Berelowitch, « Les origines de la Russie dans l'historiographie russe au XVIIIe siècle », Annales. Histoire, Sciences Sociales, no 1, , p. 63-84 (lire en ligne).

- Sigfús Blöndal (trad. Benedikt Benedikz), The Varangians of Byzantium, Cambridge, Cambridge University Press, (réimpr. 1981, 2007) (ISBN 0-521-03552-X)

- Régis Boyer, Vikings et Varègues : Histoire, mythes, dictionnaire, Paris, Éditions Robert Laffont, , 912 p. (ISBN 978-2-221-10631-0).

- (en) Johannes Brøndsted, The Vikings, London, Penguin Books, .

- Ciggaar, Krijnie. « L’émigration anglaise à Byzance après 1066 » dans Revue des Études byzantines 32 (1974).

- Davidson, H.R. Ellis. The Viking Road to Byzantium, London, 1976. (ISBN 0-04-940049-5).

- (en) John Haywood, The Penguin Historical Atlas of the Vikings, Londres, Penguin Books, (ISBN 978-0-140-51328-8). (Très utile par les cartes qu’il contient).

- Sven B. Jansson, Runstenar, Stockholm, STF, (ISBN 91-7156-015-7).

- Tamara Kondratieva, La Russie ancienne, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », (ISBN 2-13-047722-4).

- (en) George P. Majeska, Russian Travelers to Constantinople in the Fourteenth and Fifteenth Centuries, Dumbarton Oaks studies 19, (lire en ligne).

- (en) Thomas Schaub Noonan, « When did Rus’ Merchants First Visit Khazaria and Baghdad? », Archivum Eurasiae Medii Aevi, vol. 7, .

- (en) Dimitri Obolensky, The Byzantine Commonwealth, Eastern Europe 500-1453, London, Phoenix Press, (ISBN 1-84212-019-0).

- (en) Neil Oliver, Vikings, a History, London, Phoenix paperback, (ISBN 978-1-7802-2282-0).

- Shepard, Jonathan. “The English and Byzantium: a Study of their Role in the Byzantine Army in the Later Eleventh Century”, Traditio 29 (1973).

- (en) Oleksiy Tolochko, « The Primary Chronicle’s Ethnography revisited: Slavs and Varangians in the Middle Dnieper Region of the Rus’ State », Cursor Mundi, vol. 5 « Franks, Northmen, and Slavs: Identities and State Formation in Early Medieval Europe », (lire en ligne).

Voir aussi

Articles connexes

- Riourik, Liste des monarques de Russie

- Roslagen, Svealand

- Gotland (île de) Suède et trésor de Spillings

- Le moine Nestor, rédacteur de la Chronique des temps passés.

- Rus' de Kiev

- Guerres russo-byzantines

- Normands (normannisme, antinormannisme)

- Vikings, Âge des Vikings

- Khazars

- Route commerciale des Varègues aux Grecs

- Route commerciale de la Volga

- Varangue

- Varyag

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (en) Who were the Varangians (Qui étaient les Varègues)