Isidore de Milet

Isidore de Milet (en grec Ἰσίδωρος ὁ Μιλήσιος) est un mathématicien et géomètre qui vécut au VIe siècle à Constantinople et qui, avec Anthémius de Tralles, fut chargé par l’empereur Justinien de construire la cathédrale Sainte-Sophie (Hagia Sophia) en 532.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Activités |

Sa vie

Isidore naquit à Milet, ancienne cité grecque d'Ionie, aujourd’hui en Turquie, probablement vers 475[1] ; il était vraisemblablement déjà mort en 558, lorsque le dôme de Sainte-Sophie s'écroula pour la première fois.

Il se tailla une réputation enviable de « mechanicos (μηχανικός) », terme qui, en l’absence de la profession d’architecte telle qu’on la connait aujourd’hui, désignait « un homme entrainé depuis son jeune âge dans les sciences déjà mentionnées [géométrie, mathématiques, astronomie] et qui avait déjà pratiqué les arts également mentionnés [art de travailler le bois et les métaux, peinture] et qui possède de plus une esprit agile, propre à découvrir, dit-on, les meilleurs moyens pour faire des constructions[2] ». En plus de pratiquer la profession d’architecte, il enseigna la géométrie dans l’espace et la physique à partir des travaux d’Archimède et d’Euclide[3], d’abord à Alexandrie, puis à Constantinople, probablement entre les travaux qui lui étaient confiés.

On sait qu’il écrivit des commentaires sur un traité déjà existant de Héron d'Alexandrie, ingénieur, mécanicien et mathématicien grec du Ier siècle apr. J.-C., concernant les voutes en architecture [4]. On lui attribue une première compilation des travaux d’Archimède[N 1]; dans ses Commentaires sur Archimède, le géomètre Eutocios d'Ascalon dit qu'il s’est servi de l'édition revue par l’ingénieur Isidore de Milet, son maitre[5]. Celui-ci crédite également Isidore de Milet pour l’invention d’un compas servant à dessiner les paraboles[6].

Selon la légende, Isidore s'était vu confier par Justinien la tâche de construire la basilique de la Panaghia Katapoliani sur l'île de Paros, mais il avait plutôt envoyé son assistant Ignatius. Lorsque le dôme fut terminé, Isidore qui en faisait l'inspection, aurait été tellement jaloux de la beauté du travail qu'il aurait poussé son élève du haut du balcon supérieur, mais celui-ci se serait accroché à son pied de sorte que tous deux ont trouvé la mort dans leur chute[7]. L'événement est illustré dans une sculpture montrant les deux hommes sur le portail gauche du sanctuaire[8].

Hagia Sophia

On doit à l’empereur Constantin ou plus probablement à son fils Constantin II (r. 337-340) la construction de la première église consacrée à la « Sagesse Divine » (Ἁγία Σοφία / Hagía Sophía) que l’on appelle aujourd’hui Sainte-Sophie, probablement sur les ruines d’un ancien temple d’Apollon près de la mer de Marmara. Construite avec un toit de bois, elle fut incendiée lors d'une émeute en 404 et reconstruite en 415 par l'empereur Théodose II (r. 408-450)[9]. Elle fut à nouveau incendiée le , au cours de l’émeute dite de Nika dirigée contre l’empereur Justinien (r. 527-565), le . Au cours de cette révolte de nombreux édifices publics et privés furent également incendiés[10].

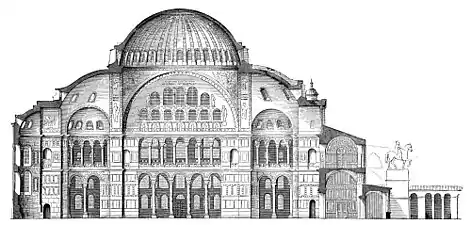

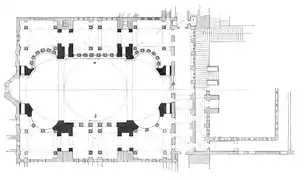

À peine quelques jours plus tard, l'empereur Justinien prit la décision de reconstruire cette église avec des matériaux résistants au feu et de faire de cette église la plus grande cathédrale du monde chrétien de l’époque ; il posa lui-même la première pierre le . Pour en tracer les plans, il fit appel à deux mathématiciens et ingénieurs jouissant déjà d’une grande renommée, Anthémius de Tralles et Isidore de Milet. Procope de Césarée raconte dans son « De aedificiis » les étapes de la construction du nouvel édifice et les difficultés auxquelles durent faire face les deux architectes[11]. Il s’agissait d’une basilique de forme presque carrée (78 m sur 72 m en excluant les deux narthex) ayant un dôme de 31 m de diamètre et deux semi-dômes. L’édifice était divisé en trois nefs par des rangées de colonnes avec des galeries au-dessus des nefs latérales et du narthex. La structure imaginée par Anthémius et Isidore différait sous certains aspects de la forme que l’on connait aujourd’hui. Le dôme, plus bas et continuant vraisemblablement la courbature des pendentifs, donnait un caractère massif que ne présente plus le présent dôme plus élevé[12]. Cinq ans et demi plus tard, le , l’édifice était officiellement consacré.

Le concept des deux « architectes » était unique, combinant la structure longitudinale d’une basilique romaine et le plan circulaire d’un temple surmonté d’un dôme ; il ne devait être imité qu’au XVIe siècle dans la construction de mosquées ottomanes[13]. Le principal problème résidait dans sa superficie. Certes de nombreux édifices avec dômes avaient été construits à Rome et à Constantinople, mais un dôme de 31 m qui ne reposait directement sur aucun mur solide, semblant plutôt « flotter dans les airs », constituait un exploit unique et aucun architecte de l’époque ne pouvait calculer la charge qu'il représenterait sur les parois extérieures. De fait, en dépit de la précision qu’apportèrent les deux architectes à la construction des murs de soutien, ceux-ci commencèrent à pencher vers l’extérieur et à deux reprises, les architectes durent aller trouver l’empereur pour lui faire part de leurs inquiétudes ; mais chaque fois celui-ci ordonna de poursuivre les travaux. Et de fait lorsque vint le moment de placer le dôme, l’espace à couvrir était plus important que la dimension prévue pour celui-ci et formait une ellipse, la partie nord-sud étant d’environ deux mètres plus large que la partie est-ouest[14].

Isidore le Jeune

Ce premier dôme, conçu par Anthémius, ne dura que vingt ans. Ébranlé par une série de tremblements de terre qui secouèrent Constantinople entre 553 et 557, il s’écroula en 558, détruisant l'ambon, l'autel et le ciborium qui se trouvaient dessous.

Une commission d’experts fut alors assemblée, présidée par Isidore le Jeune, neveu d’Isidore de Milet. On sait qu’Anthémius mourut peu après le début des travaux de construction et Isidore de Milet était certainement mort aussi, sinon il eût presque certainement été nommé responsable de la reconstruction. Sur leur recommandation, les arches nord et sud furent progressivement élargies à l’intérieur, de la base jusqu’à la couronne, formant ainsi un espace central presque carré sur lequel fut construit un dôme plus élevé de 6 m que l’original. Bien que certaines parties s’écroulent en 989 et en 1346, l’aspect demeure de nos jours essentiellement le même que ce qu’avait imaginé Isidore de Milet[15] - [16].

Bibliographie

Sources primaires

- (la) Agathias, Historiarum librum quinque. Berlin, ed. Keydell, 1967.

- Paul le Silentiaire, Description de Sainte-Sophie de Constantinople. Éditions A. Dié, 1998. (ISBN 978-2-908-73017-3).

- Procope de Césarée. De aedificiis. [en ligne] http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Procopius/Buildings/home.html.

- (en) Procope de Césarée. The Secret History with Related Texts. Anthony Kaldellis (ed). Indianapolis, Hackett Publishing, 2010. (ISBN 978-1-60384-180-1).

Sources secondaires

- (en) ~~ . Greatest Greeks. “Isidore of Miletus & Anthemius of Tralles” [en ligne] https://greatestgreeks.wordpress.com/2016/06/29/isidore-of-miletus-anthemius-of-tralles/. Recherche 2019.01.15.

- (en) Patrick Balfour Baron Kinross, Hagia Sophia, New York, Newsweek edition, 1972.

- (en) Cakmak, AS; Taylor, RM; Durukal, E. "The Structural Configuration of the First Dome of Justinian's Hagia Sophia (AD 537-558): An Investigation Based on Structural and Literary Analysis". Soil Dynamics and Earthquake Engineering. 29 (4), 2009.

- (en) Cameron, Alan. "Isidore of Miletus and Hypatia: On the Editing of Mathematical Texts". 1990, [en ligne] https://grbs.library.duke.edu/article/viewFile/4171/5587.

- (en) Downey, John. « Byzantine Architects » (dans) Byzantion 18 (1946-1948) p. 112 et sq.

- (en) Kazhdan, Alexander (ed). The Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford & New York, Oxford University Press, 1991. (ISBN 0-19-504652-8).

- (en) Krautheimer, Richard . Early Christian and Byzantine Architecture. Baltimore, Penguin Books, 1965. (ISBN 978-0-300-05294-7).

- (en) Mango, Cyril. Byzantine Architecture. Milano, Electa, 1978. (ISBN 0-8478-0615-4).

- (en) Mango, Cyril A. The Art of the Byzantine Empire, 312-1453: Sources and Documents. Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall, 1972. (ISBN 0-8020-6627-5).

- (en) Maranci, Christina. "The Architect Trdat: Building Practices and Cross-Cultural Exchange in Byzantium and Armenia". The Journal of the Society of Architectural Historians. 62 (3), 2003. pp. 294–305.

- (en) Warren, J. Greek Mathematics and Architects to Justinian. Horsham, Coach Publishing House, 1976. (ISBN 978-0-902-60802-3).

- (en) Watkin, David (1986). A History of Western Architecture. New York, Thames and Hudson, 1986. (ISBN 978-1-85669-459-9).

Notes et références

Note

- Théorie mise en doute par Cameron; voir Cameron (1990) pp. 119-120

Références

- Cameron (1990) p. 106

- Drowney (1946-1948) pp. 99-118

- Cameron (1990) p. 119

- Krautheimer, (1965) p. 215

- Cameron (1990) p. 103

- Cameron (1990) p. 121

- Frewin Poffley, Greek Island Hopping 2001, Thomas Cook Publishing, p. 164.

- Fodor's Essential Greece: with the Best Islands

- Balfour (1972) p. 24

- Procope de Césarée rapporté par Kaldellis (2010) p. 138

- Procope, De aedificiis, 1.1.21-78

- Kazhdan (1991) « Hagia Sophia », vol. 2, pp. 892-893

- Mango (1978) p. 65

- Mango (1972) pp. 63-64

- Mango (1972) p. 64

- Kazhdan (1991) « Isidore the Younger », vol. 2, p. 1017

Voir aussi

Liens externes

- Ressource relative aux beaux-arts :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :