Troisième Rome (Moscou)

L’expression « Moscou, troisième Rome » (en russe : Москва—третий Рим) résume une théorie politique postulant que Moscou, devenue capitale du plus puissant État indépendant orthodoxe, aurait hérité, après la chute de Constantinople (« deuxième Rome ») en 1453, de la mission de protéger les traditions de la Rome impériale (« première Rome ») et la foi orthodoxe.

Cette théorie justifiait d’une part le pouvoir absolu du souverain, et d’autre part le rôle de gardiens de la foi orthodoxe des Patriarches russes, sur le modèle byzantin dont Moscou adopta l’emblème (aigle bicéphale), le titre de « tsar » (dérivé du titre romain de « César » dont dérive aussi le titre germanique de « Kaiser ») et les rites du couronnement. Cette théorie commença à circuler dès le milieu du XVe siècle, mais trouva son expression définitive au siècle suivant dans trois lettres écrites par le moine Philothée (Filofeï) de Pskov au grand prince de Moscou, Ivan III, à son successeur, Vassili III (1505-1533), et au nouveau gouverneur de Pskov, M. G. Misiour-Mounekhine.

Ses défenseurs la légitimaient par le mariage d’Ivan III avec la princesse Zoé Paléologue, nièce du dernier empereur romain d’Orient mort en défendant Constantinople : Constantin XI Dragasès. Élaborée et entretenue dans les milieux ecclésiastiques, cette théorie ne reçut que peu d’attention des cercles politiques sinon pour justifier le pouvoir absolu des souverains et, sur le plan de la politique intérieure russe, finit par se voir vidée de sens lorsque Pierre Ier décida d’européaniser le pays et de transférer sa capitale de Moscou à Saint-Pétersbourg.

En revanche, sur le plan de la politique extérieure de l’Empire russe, elle continua à servir, d’abord dans le « projet grec » de Catherine II, Grigori Orlov et Eugène Voulgaris, ensuite dans celui de « Nouvelle-Russie » rechristianisant les rives de la mer Noire prises à l’Empire Ottoman puis, de pair avec le panslavisme, dans le « Grand Jeu » et la « Question d'Orient » à travers la défense des sujets chrétiens orthodoxes des Sultans ottomans[1].

Le contexte historique

L’entrée de la Russie dans la chrétienté orthodoxe et son alliance avec Constantinople remontaient à 987, lorsque le prince de Kiev, Vladimir Ier (né en 958, mort en 1015) conclut un traité avec l’empereur Basile II et son coempereur Constantin VIII menacés par un usurpateur, Bardas Phokas. En échange de son aide et de sa conversion au christianisme, Vladimir se vit accorder la main de la sœur de l’empereur, Anna, une porphyrogénète, privilège rare à l’époque. Le prince, qui reçut alors le nom de Basile, fut baptisé le jour de l’Épiphanie 988 et son peuple (jusque là adepte de la mythologie slave) probablement à la Pentecôte de la même année[2]. Une Église se mit progressivement en place dont le métropolite était nommé par le patriarche de Constantinople, lequel nommait les évêques en accord avec le prince[3].

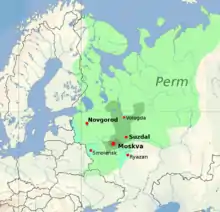

Du règne de Vladimir à la fin du XIIe siècle, les grandes villes se multiplièrent et leurs noms remplacèrent progressivement le nom des tribus qui peuplaient la Rous’ : Kiev et Novgorod, situées aux deux extrémités de la « route des Varègues » devinrent métropoles suivies de Vladimir, Souzdal, Tver et Pskov[4]. C’est à cette époque qu’apparaît dans les chroniques de 1147 le nom de Moscou fondée par Iouri Dolgorouki, prince de Souzdal[5].

La montée en puissance de Moscou se fit à la faveur des invasions mongoles du XIIIe siècle. En 1327, le prince de Moscou, Ivan Kalita, s’allia au khan de la Horde d’Or pour briser la résistance de la ville de Tver. En récompense, il reçut le titre de grand-prince lié à la possession de Vladimir; il fut chargé de collecter l’ensemble des tributs exigés des principautés russes par le khan et de rendre la justice parmi les autres princes, vassaux du khan. Dans leurs efforts pour élever Moscou au-dessus des autres principautés, les grands princes furent aidés par l’Église : en 1326, le métropolite Théognost, jusque-là résidant à Vladimir, s’installa à Moscou[6].

À partir de cette époque et jusqu’à la libération définitive de la domination mongole sous Ivan III (né 1440, grand prince de Vladimir et de Moscou 1462, décédé 1505), et en dépit de certains revers, la Moscovie s’affirma comme un État de plus en plus puissant sur les plans politique, commercial et religieux, en plus de devenir le point de ralliement des autres princes à la fois contre les Lituaniens au nord et les Tatars au sud[7].

Pendant ce temps, l’empereur Jean VIII dont le seul espoir de résister aux Turcs résidait dans une intervention armée de l’Occident décida de se rendre avec le patriarche de Constantinople au concile de Florence où il accepta en 1439 l’union des Églises catholique et orthodoxe. Cette apostasie de l’empereur et du patriarche de Constantinople souleva l’indignation non seulement à Constantinople, mais également à Moscou où le prince Vassili II (né 1415 ; prince de Moscou 1425 ; décédé 1462) fit déposer et jeter en prison le métropolite Isidore, Grec nommé par Constantinople et partisan de l’Union. Désormais, les Russes choisirent eux-mêmes leur propre métropolite et en 1448, Vassili II nomma sans consultation avec Constantinople l'évêque Jonas comme métropolite de Russie ; l’Église russe prenait ainsi ses distances par rapport au patriarche de Constantinople. Elle ne deviendra toutefois autocéphale que sous le règne de Boris Godounov lorsque sera créé le patriarcat de Moscou[8].

Les autres États orthodoxes comme la Bulgarie (1396) et la Serbie (1459) tombèrent successivement aux mains des Ottomans. Moscou, ou plus exactement la Moscovie, devenait ainsi le seul État orthodoxe indépendant d’Europe; de là à conclure que Moscou avait pour mission divine de remplacer Constantinople, il n’y avait qu’un pas.

La théorie

La théorie de « Moscou, troisième Rome » vit le jour l’année même de la chute de Constantinople dans un livre écrit à Tver par le moine Foma (Thomas), Eulogie du Grand Prince, le pieux Boris Alexandrovic[9].

Elle fut élaborée par le métropolite Zozime dans son Canon Pascal (1492) puis dans trois lettres qu’écrivit le moine Philothée (Filofey), alors staretz (terme russe désignant un « ancien » ou un « maître ») du monastère Spaso-Éléazar de Pskov au grand prince de Moscou, Vassili III (né 1479, grand prince 1505, décédé 1533), à Ivan IV le Terrible (né 1530, grand prince puis tsar 1533, décédé 1584) et au gouverneur de Pskov, M. G. Misiur-Munekhin.

Sous le règne d’Ivan III s’était accélérée la concentration des pouvoirs entre les mains du grand prince, lequel asservit progressivement la noblesse et mit en place l’embryon d’un appareil d’État. Sous son règne, un mouvement hérétique connu sous le nom de judaïsants creusa le fossé qui séparait les « acquéreurs », qui considéraient les biens d’Églises comme indispensables aux actes de charité et les « non-acquéreurs » qui appelaient les religieux à la perfection morale et au respect de leur vœu de pauvreté. Ivan III, alors en lutte contre Novgorod, se rangea du côté des « non-acquéreurs » et en profita pour confisquer les grands domaines de la noblesse et du clergé de cette ville dont il fit déporter à Moscou l’archevêque Théophile[10].

C’est donc probablement pour se gagner les faveurs d’un prince pouvant s’avérer menaçant que, dans la lettre au grand prince Vassili (Basile) III, Philothée écrivait en 1508 le passage célèbre:

« Sachez, empereur [tsar] très pieux, que tous les empires appartenant à la religion chrétienne orthodoxe, sont maintenant réunis dans votre empire : vous êtes le seul empereur des chrétiens du monde entier… Tous les empires chrétiens se trouvent réunis dans votre empire. Après vous, nous attendons l’Empire qui n’aura pas de fin… Deux Rome sont tombées, mais la troisième demeure et il n’y en aura pas de quatrième[11]. »

Cette théorie comportait en fait deux volets : le premier justifiait le pouvoir absolu du souverain, le deuxième faisait de la Moscovie la gardienne de la pureté de la foi orthodoxe.

En donnant au grand-prince le titre de « tsar », Philothée accréditait la thèse de l’origine divine du pouvoir princier, thèse inspirée par Agapet, auteur byzantin du VIe siècle. Cette légitimation du pouvoir absolu du prince se retrouvait dans les chroniques de l’époque circulant aussi bien à la cour du prince qu’à celle du métropolite. Ainsi, Le Dit des princes de Vladimir (Сказание о князьях Владимирских), écrit par un moine du début du XVIe siècle, faisait remonter la lignée masculine des princes de Moscou non seulement à Rurik mais à un certain Prus à qui l’empereur César Auguste, son oncle, aurait donné la partie nord du monde connu par la suite sous le nom de Prusse[A 1]. Selon la même chronique, l’empereur byzantin Constantin IX Monomaque, aïeul de Vladimir Monomaque (1052-1155) grand prince de Kiev, aurait offert à celui-ci les symboles du pouvoir dont la célèbre couronne qui servit par la suite au couronnement des tsars[12].

Par ailleurs, elle rappelait qu’à l’instar du prophète Élie qui, avec le petit reste d’Israël, s’était élevé contre le roi Achab après son abandon du Dieu d’Israël au profit du dieu Baal[13], la petite principauté de Moscou, avait comme mission de succéder à Constantinople après que l’empereur et le patriarche, mais non le peuple, eurent apostasié la véritable foi orthodoxe. Dans cette optique, le grand prince qui allait prendre le titre de tsar, représentant de Dieu sur terre, avait donc comme mission de régir l’empire en communion avec le patriarche, gardien de l’orthodoxie, dans l’attente du deuxième avènement du Christ. La victoire de Koulikovo, en 1380, remportée sur les Mongols jusque-là invaincus, après que les armées eurent été bénies par les autorités religieuses de Moscou, revêtit une dimension religieuse et fut interprétée comme une victoire de la Croix sur le Croissant[14].

Divers aspects de la politique d’Ivan III furent avancés par les historiens de l’époque et de leurs successeurs pour appuyer cette théorie, comme le mariage du prince avec la princesse Zoé Paléologue, nièce du dernier empereur de Byzance, l’utilisation du titre de « tsar », l’adoption de l’aigle bicéphale ou la similarité des rites du couronnement à Moscou et à Constantinople.

Les lacunes de cette théorie

Ces arguments ne résistent cependant pas à une analyse minutieuse.

Le mariage d’Ivan III et de Zoé Paléologue

Sophie Paléologue, dont le nom byzantin était Zoé, naquit en Morée en 1450 ou 1451[15]. Elle était le dernier enfant de Thomas Paléologue, dernier despote de Morée et nièce de Constantin XI. Thomas et Constantin ayant tous deux adhéré au principe de l’union des Églises, Sophie n’appartenait donc pas à l’Église orthodoxe. Du reste, lorsque Thomas après avoir quitté la Morée, se réfugia à Rome, Sophie fut élevée par le cardinal Bessarion. Les fiançailles de Zoé et d’Ivan III furent bénies à Rome par le pape Sixte IV qui se chargea de la dot, espérant promouvoir le catholicisme romain en Russie[16]. La cérémonie du mariage se déroula toutefois à Moscou où Zoé, au grand déplaisir du pape, se convertit à l’orthodoxie et changea son nom en celui de Sophie. Celle-ci n’avait donc pas appartenu à la tradition orthodoxe avant son arrivée à Moscou et n’avait jamais mis les pieds à Constantinople. Il est donc peu probable qu’elle ait été en mesure d’introduire à la cour de Moscou le cérémonial de la cour byzantine. Sophie ayant deux frères, Manuel et André, Ivan III ne pouvait non plus prétendre par ce mariage avoir des droits au trône impérial byzantin. André vendit du reste ses droits héréditaires d'abord au roi de France Charles VIII (1494) puis, après la mort de celui-ci, aux souverains espagnols Ferdinand II d'Aragon et Isabelle de Castille (1502), alors que Manuel, quitta Rome vers 1476 pour aller se jeter aux pieds de Mehmet II[17].

Utilisation du titre de « tsar »

Les empereurs romains d’Orient portaient le titre de Basileus (« souverain » en grec) mais au Moyen Âge, le titre de César sous ses formes germanique (Kaiser) et slave (Tsar) n’avait pas disparu. Tsar qualifia des souverains bulgares et serbes, puis russes. On le retrouve par exemple appliqué à Vassili II dans un rapport sur le concile de Florence. Initialement il s’agissait d’une marque d’honneur qui ne devient un titre officiel qu’avec Ivan III et son fils, dans le texte d’une trêve signée en 1474 avec la Livonie, et Ivan III ne l’utilisera lui-même qu’après la libération de la Moscovie de la domination tatare. Le premier souverain à recevoir ce titre sera Ivan IV en 1547 lorsqu’il sera couronné « tsar de toutes les Russies » (c'est-à-dire de toutes les principautés russes réunies par celle de Moscou). Dans une lettre d’instruction à ses ambassadeurs à la cour du Saint-Empire romain germanique datant de 1576, il revendiquera le titre impérial, non comme successeur des empereurs byzantins mais parce que son ancêtre avait conquis « l’empire de Kazan et d’Astrakan »[19] - [20].

L’aigle bicéphale

L’aigle bicéphale, utilisé depuis longtemps en Occident, apparut aux XIIIe et XIVe siècles en Serbie, en Bulgarie et en Roumanie. Au XIVe siècle, les Paléologues utilisaient indifféremment l’aigle à une ou deux têtes. Ce serait Alexis Ier Comnène qui aurait définitivement opté pour l’aigle à deux têtes, animal mythique de sa Paphlagonie natale[21] - [22]. Mais même s’il fut utilisé comme emblème par les souverains de la maison des Paléologues[A 2], la bannière officielle de l’empire continuèrent à être une croix flanquée de quatre signes dans lesquels on peut voir ou bien des briquets héraldiques, des langues de feu ou la lettre Bêta pour « Basileus Basileôn Basileuôn Basileuontôn » (Roi des rois régnant sur ceux qui règnent). (voir illustration). Symbole de l’empire dans ses composantes occidentale et orientale il ne sera associé qu’indirectement au pouvoir impérial dont les monnaies et le sceau portèrent toujours l’image du souverain, image qui apparaissait également sur l’étendard personnel du méga doux ou amiral de la flotte. Il n’est du reste pas certain qu’Ivan III ait fait usage de cet aigle sur un sceau. Ce sera Basile III (1479-1533), fils d’Ivan III, qui l’adoptera définitivement[19].

Similitude des rites du couronnement

Le couronnement de Dimitri par son grand-père, le , avait comme but de désigner, comme cela s’était souvent fait à Byzance, un successeur du vivant du grand prince. Mais cette précaution s’imposait alors, non pour imiter Byzance, mais pour assurer les droits dynastiques du jeune Dimitri. De son premier mariage avec Marie de Tver, Ivan III n’avait eu qu’un fils, Ivan grand duc de Tver qui mourut en 1490 ne laissant comme héritier mâle que le jeune Dimitri, alors qu’il avait eu au moins cinq fils et deux filles de son mariage en deuxièmes noces avec Sophie Paléologue.

Dans les rites du couronnement, le grand prince, « tsar orthodoxe et autocrate de toutes les Russies » se voyait qualifié d’attributs moins élevés que ceux qui étaient traditionnellement réservés aux empereurs byzantins et, contrairement à ceux-ci, voyait dériver ses pouvoirs non seulement de Dieu, mais aussi de ses ancêtres princiers[23].

Politique étrangère d’Ivan III et de ses successeurs

Mais c’est surtout la politique étrangère menée par les grands princes qui démontre que ceux-ci avaient d’autres préoccupations que de remplacer Byzance à la tête d’un empire universel. À la fin du XVe siècle et tout au long du XVIe siècle, la théorie médiévale d’un empire universel chrétien présidé par l’empereur byzantin (ou le Saint Empereur romain germanique) céda la place à celle d’un ensemble d’États européens dont les souverains étaient plus ou moins égaux entre eux. Loin de s’intéresser à la succession de Byzance et de chercher à conquérir les Balkans, pourtant également pays orthodoxes, les souverains russes cherchèrent à reconquérir les territoires de l’Ouest qui avaient déjà formé la Russie kiévienne et qui avaient été conquis par la Lituanie au XIVe siècle. De plus, les souverains russes non seulement ne cherchèrent pas à attaquer l’empire ottoman qui avait remplacé l’empire byzantin, mais tentèrent de se concilier le sultan dans l’espoir que celui-ci résiste à toute tentative du khan tatare de Crimée d’envahir la Russie par le sud. C’est également pourquoi ils résisteront à toutes les tentatives de l’Ouest et plus spécifiquement du pape au XVIe siècle pour les faire entrer dans une alliance contre les Turcs. Ivan IV ne déclara-t-il pas en 1582 au légat du pape, Antonio Possevino : « Nous ne cherchons pas à établir un royaume qui englobe tout l’univers »[24] ? Selon l’expression de Dimitri Obolensky, leur but sera « Moscou, la seconde Kiev » et non « Moscou, la troisième Rome »[25].

La disparition de cette théorie

Dans l’esprit du moine Philothée, le concept de la « troisième Rome » devait se comprendre dans un sens religieux qui englobait le sens politique et dans une perspective eschatologique. La troisième Rome devait être, comme on l’avait cru pendant l’empire byzantin, le prélude plus ou moins bref au second Avènement du Christ et à l’établissement « du royaume qui n’aurait pas de fin ». La principauté de Moscou devenait ainsi le dernier refuge des vrais croyants, de la grande civilisation chrétienne avant que celle-ci ne soit engloutie par l’hérésie romaine (l’abandon de l’orthodoxie par l’Église de Rome) et l’apostasie grecque (lors du concile de Ferrare-Florence)[23].

Élaborée dans les milieux ecclésiastiques et prônant le retour à un âge d’or mythique où l’empereur et le patriarche régneraient conjointement sur un empire universel, cette théorie était déjà en retard sur l’évolution historique de la Moscovie et sur celle de l’Europe d’alors ; si elle continua à circuler dans les milieux ecclésiastiques, elle ne retint guère l’attention des milieux politiques.

L’une des dernières manifestations de cette théorie eschatologique (l’on s’attendait à ce que l’an 1666 marquât la fin du monde) fut le schisme des « Vieux Croyants » ou Raskols qui, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, endurèrent la persécution plutôt que d’accepter les réformes que voulait imposer le patriarche Nikon[26]. L’introduction de l’imprimerie avait suscité une hostilité farouche dans certains milieux ecclésiastiques pour qui seuls les scribes pouvaient transcrire fidèlement la parole divine. Malgré leur opposition, de nombreux livres religieux furent édités à Kiev et en 1649 le tsar fit venir à Moscou des savants capables de traduire la Bible directement du grec en slavon. On découvrit alors non seulement de nombreuses erreurs de copistes, mais bon nombre de différences entre les usages byzantins et russes. Les Russes se signaient de deux doigts alors que les Byzantins le faisaient avec trois. Les uns et les autres lisaient différemment certains passages du Symbole de la foi et écrivaient différemment le nom du Christ. Le patriarche prit alors position en faveur des traditions byzantines alors que les Vieux Croyants maintinrent, même sous la persécution et la torture, la fidélité aux traditions spécifiquement russes. Ces traditions étaient pour eux la preuve que leur Église contrairement à l’Église grecque était celle qui avait maintenu la véritable pureté de la foi orthodoxe[27].

Si les tsars cherchèrent à s’approprier un pouvoir de plus en plus absolu et si les débats sur la théorie et la pratique du pouvoir monarchique abondèrent au XVIe siècle alors que le pasteur allemand Oderborn affirmait qu’Ivan IV « était reconnu de son vivant Dieu terrestre, empereur et pape »[28], leur politique intérieure aussi bien qu’étrangère visa beaucoup plus à étendre et à consolider le territoire de la Moscovie qu’à établir un empire universel.

Après avoir vaincu la Horde d’Or à Koulikovo, les grands princes russes, qui tenaient désormais le premier rôle au centre du système éclaté des principautés russes, se mirent en frais de réunir celles-ci. Déjà Ivan III, après s’être emparé de Novgorod (1478) et d’autres principautés russes du Nord, se dirigea vers le Nord-est jusqu’aux défilés de l’Oural et prit pied en Asie : la Russie naissante sera eurasienne et non méditerranéenne comme l’avait été Byzance[29]. Ivan IV continuera cette expansion, fit la guerre aux khanats musulmans héritiers de la Horde d’Or et progressa en Sibérie. Mais il se tourna aussi vers l’Ouest et les États qui commandaient l’accès à la Baltique : la Livonie, la Lituanie et la Pologne[30]. Ce fut toutefois moins au succès des armes qu’à la volonté des commerçants comme les Stroganov que l’on dut la conquête de la Sibérie qui se continua sous Fédor Ier (né 1557, tsar 1584, décédé 1598), successeur d’Ivan IV[31].

La seule conquête où la religion joua un rôle important fut celle de l’Ukraine en 1654. La décision du pape Clément VIII en 1596 de soutenir l’Union de Brest qui créait une Église uniate (Église catholique conservant le slavon comme langue liturgique et les usages orientaux) avait eu comme conséquence de faire coexister deux Églises en Ukraine : l’Église uniate soutenue par la Pologne et l’Église orthodoxe, persécutée mais gardant la faveur des fidèles. De religieux, le conflit prit une tournure politique lorsqu’il s’étendit à la steppe où les Cosaques du Dniepr étaient opposés aux Polonais. Progressivement, les Cosaques glissèrent dans le camp nationaliste et orthodoxe et demandèrent la protection de la Russie. Bien qu’hésitant parce qu’il ne voulait pas d’une guerre avec la Pologne, le deuxième tsar Romanov, Alexis Mikhaïlovitch (né 1629, tsar 1645, décédé 1676), accepta et devint ainsi « tsar et grand prince autocrate de toutes les Russies, Grande [entendre la Russie d’alors] et Petite [entendre l’Ukraine] »[31].

Le dernier coup fut porté à cette théorie par Pierre le Grand (né en 1672, tsar en 1682, prend le titre d’empereur en 1721, mort en 1725). Persuadé de la nécessité de moderniser son pays, de le doter d’une flotte et de lui assurer l’accès aux mers, Pierre va pendant deux ans (1696-1697) avec « la Grande Ambassade » visiter l’Europe incognito, pour mieux connaître la culture occidentale, apprendre différents métiers manuels dont l’artillerie et la construction navale et recruter des spécialistes étrangers. Et si quelques doutes subsistaient sur son orientation européenne, il entreprit en 1703 la construction d’une nouvelle capitale sur les rives de la mer Baltique, au fond du golfe de Finlande : Moscou fut délaissée au profit de Saint-Pétersbourg. Enfin, le , il abandonna le titre de tsar pour celui d’ « empereur de toutes les Russies », non pour prétendre à l’héritage de Byzance, mais pour marquer l’avènement d’une nouvelle puissance dans le concert des nations européennes[32].

L’idée de « Moscou, troisième Rome » avait vécu.

Résilience de cette utopie

Le philosophe Nikolaï Fiodorov, qui aurait prédit la Seconde Guerre mondiale, annonce l'avènement de la Troisième Rome avec comme centre le Kremlin et devenant un rempart contre l'islam[33].

Le patriarche de Moscovie, Cyrille Ier, en présentant l'intervention militaire de la Russie en Syrie comme une nouvelle croisade , remet au goût du jour le concept de troisième Rome[34].

À l'opposé, le conseiller à la sécurité nationale du président américain Jimmy Carter, Zbigniew Brzeziński, dans son ouvrage intitulé Le grand échiquier, compare volontiers les États-Unis à l'Empire romain[35].

Le rattachement de la Crimée à la Russie en 2014 marque l'établissement d'une continuité en termes de territoire entre l'Empire romain d'Orient et la Russie, troisième Rome.

Notes

- voir l'article L'histoire des princes de Vladimir (en)

- voir article « Paléologue ».

Références

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Drittes Rom » (voir la liste des auteurs).

- Georges Florovsky, Les Voies de la théologie russe, traduit en français par J.C. Roberti, Desclée de Brouwer Eds., Paris 1991, p.150.

- « Vladimir I » dans Kazhdan (1991), t. 3, p. 2184; Kondratieva (1996), p. 29.

- Kondratieva (1996), p. 30.

- Kondratieva (1996), p. 33.

- Carrère d’Encausse (2005), p. 20.

- Carrère d’Encausse (2005), p. 22 ; Kondratieva (1996), p. 73-74.

- Carrère d’Encausse (2005), p. 24-25.

- voir article « Boris Godounov ».

- Auty et Obolensky (1997), p. 94.

- Kappeler ( 2004), p. 174; Kondratieva (1996), p. 82-83.

- Malinin (1901), p. 50-55.

- Kondratieva (1996), p. 83.

- I Rois, chap. 18, vv. 16-40.

- Carrère d’Encausse (2005), p. 32-33.

- « Sophia Paleologina », Khazan (1991), vol. III, p. 1928.

- Nicol (2005), p. 423.

- Nicol (2005), p. 423-424.

- Aigle bicéphale du Saint-Empire romain germanique : .

- Obolensky (1971), p. 364

- Kondratieva (1996), p. 87.

- « Heraldry in Byzantium » (consultée le 09 avril 2012).

- « Double-headed eagle » (consulté le 09 avril 2012).

- Obolensky (1971), p. 365

- cité dans Obolensky (1971), p. 365.

- Obolensky (1971), p. 365-366.

- Obolensky (1971), p. 366-367.

- Kondratieva (1996), p. 107-113.

- cité dans Kondatieva (1996), p. 112.

- Carrère d’Encausse ( 2005), p. 25.

- Carrère d’Encausse (2005), p. 29.

- Carrère d’Encausse (2005), p. 44-48.

- Carrère d’Encausse (2005), p. 57-65.

- La résurrection de Moscou Troisième Rome ou la face cachée du projet fédorovien de Jean-Claude Roberti (1984) page 79-85

- Antoine COURBAN, « Une croisade moscovite à la Daech », sur L'Orient-Le Jour, (consulté le )

- Jean-François Simonart, Russie, États-Unis : partenaires de l'Allemagne : les deux clés de la sécurité europeenne, Peter Lang, , 269 p. (ISBN 978-90-5201-257-5, lire en ligne), p. 58

Sources

- Robert Auty, Dimitri Obolensky (Ed.), An Introduction to Russian Language and Literature, Cambridge University Press 1997, (ISBN 0-521-28039-7)

- Carrère d’Encausse, Hélène. L’Empire d’Eurasie, Une histoire de l’Empire russe de 1552 à nos jours. Paris, Fayard, 2005. (ISBN 2-213-62312-0).

- (en) Alexander Kazhdan (dir.), Oxford Dictionary of Byzantium, New York et Oxford, Oxford University Press, , 1re éd., 3 tom. (ISBN 978-0-19-504652-6 et 0-19-504652-8, LCCN 90023208)

- Keppeler, Andreas. "Die Geschichte Russlands im 16. Und 17. Jahrhundert aus der Perspektive seiner Regionen." Forschung zur Osteuropäischen Geschichte. Band 63. Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin. 2004 [en ligne] https://books.google.ca/books?id=3f_O2qVhizUC&pg=PA174&lpg=PA174&dq=Feofil+%2B+Erzbischof&source=bl&ots=5I1gB3TuH0&si.

- Kondratieva, Tamara. La Russie ancienne. Paris, Presses Universitaires de France, 1996. Coll. Que sais-je ? numéro 3092. (ISBN 2 13 047722 4).

- Nicol, Donald M. Les derniers siècles de Byzance, 1261-1453. Paris, Société d’édition Les Belles Lettres, 2005. (ISBN 2-251-38074-4).

Voir aussi

Bibliographie complémentaire

- Laats, Alar. The Concept of the Third Rome and its Political Implications.

- Lettenbauer, Wilhelm. Moskau, das dritte Rom. Zur Geschichte einer politischen Idee. München 1961.

- Malinin, V. Starets Eleazorova monastyrya Filofey i ego poslaniya, Kiev, 1901.

- Michel Heller, Histoire de la Russie et de son Empire, chap. 3-2 ; 2015, Éd. Tempus Perrin (ISBN 978-2262051631)

- Obolensky, Dimitri. Byzantium and the Slavs. New York, St Vladimir’s Seminary Press. 1994. (ISBN 0-88141-008-X).

- Obolensky, Dimitri. The Byzantine Commonwealth, Eastern Europe 500-1453. London, Phoenix Press, 1971. Paperback edition, 2000. (ISBN 1-84212-019-0).

- Ostrogorsky, Georges. Histoire de l’État byzantin. Paris, Fayard, première édition française 1956, présente édition 1983. (ISBN 2-228-07061-0).

- Schaeder, Hildegard. Moskau das Dritte Rom. Studien zur Geschichte der politischen Theorien in der slavischen Welt. Darmstadt 1957.