Despote

Le terme despote (en grec ancien : δεσπότης; litt : seigneur, maitre; en serbe et bulgare : деспот[1] - [2] - [N 1]) est un titre aulique byzantin conféré par l’empereur régnant à certains de ses fils ou beaux-fils et, du moins à l’origine, impliquait un droit de succession.

De Byzance ce titre se répandit dans les Balkans ainsi que dans les États où se faisait sentir l’influence culturelle byzantine tels l’Empire latin de Constantinople, le Second Empire bulgare, l’Empire serbe, ainsi que dans l’Empire de Trébizonde. Ce qui était à l’origine un titre personnel prit alors une connotation géographique et on parla de « despotat » pour désigner les apanages que dirigeaient de façon quasi-autonome les princes ayant ce titre. Les plus connus furent les despotats de Morée, d’Épire, de Dobroudja et de Serbie.

L’épouse du despote était connue comme la « despόtissa » (en grec : δεσπότισσα; en bulgare : деспотица; en serbe : деспотица), ou « despoina » (en grec : δέσποινα).

Historique

À l’origine, le terme grec δεσπότης (despotes) voulait simplement dire « seigneur » et était l’équivalent de κύριος (kyrios). Son équivalent latin était « dominus ». Ces termes étaient alors une marque de respect plutôt qu’un titre officiel[3]. Il s’appliquait alors à toute personne d’un certain rang, et de façon plus spécifique à Dieu[4], aux empereurs d’Orient et d’Occident, ainsi qu’aux évêques et patriarches. À l’occasion, il était utilisé de façon plus formelle, par exemple sur des pièces de monnaies (depuis Léon III l'Isaurien, [r. 717-747]) et sur des documents officiels[3] - [5], marquant ici également le respect[3]. Jusqu’au XIIe siècle, ce titre informel sera utilisé concurremment avec le titre officiel de basileus[3].

Bien que son emploi se soit étendu à des gens de la haute noblesse à partir du début du XIIe siècle, le terme « despote » commença à être utilisé de façon formelle par Manuel Ier Comnène (r. 1143-1180) qui le conféra en 1163 au futur roi de Hongrie, Béla III (r. 1172-1196), son beau-frère, qui le portera jusqu’à la naissance d’Alexis II en 1169, lequel deviendra l’héritier du trône. Selon l’historien contemporain de l’époque, Jean Kinnanos, le titre de despote était l’équivalent du titre hongrois « urum » que portait l’héritier du trône[5] - [6].

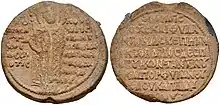

Depuis lors et jusqu’à la fin de l’Empire byzantin, le titre de « despote » devint la plus haute distinction aulique, ses détenteurs prenant place « immédiatement après l’empereur »[7]. Néanmoins, les empereurs byzantins, des Comnène aux Paléologue, ainsi que les empereurs latins de Constantinople qui revendiquaient leur succession et reprenaient leurs traditions, continuèrent à utiliser le terme de « despote » au sens générique de « seigneur » sur leurs sceaux personnels ainsi que sur les pièces de monnaie qu’ils émirent[7] - [8] - [9]. De façon similaire, les titulaires des deux titres venant immédiatement au-dessous, « sebastocrator » et « césar » pouvaient se voir désignés comme « despota » (δεσπότα)[10]. De même que le « césar », le « despote » était qualifié d’ eutychestatos (εὐτυχέστατος, 'très privilégié') ou paneutychestatos (πανευτυχέστατος, ‘le plus privilégié de tous’)[11].

Au cours des dernières décennies de l’Empire byzantin, alors que celui-ci était progressivement rogné par l’envahisseur turc et que l’empereur désirait garder un certain contrôle sur des territoires séparés géographiquement de Constantinople, le titre fut conféré à des fils cadets de l’empereur (le fils ainé étant couronné coempereur avec le titre de « basileus »), de même qu’à des beaux-fils (gambroi). Le titre était accompagné d’une série d’honneurs et de privilèges, incluant le gouvernorat de grands domaines (ceux de Jean Paléologue, frère de Michel VIII [r. 1261-1282], comprenaient les iles de Lesbos et de Rhodes). Comme ceux de « sebastokrator » et de « caesar », ce titre était strictement une distinction aulique et n’était rattaché à aucune fonction militaire ou civile[12].

Les femmes, qui ne pouvaient avoir en propre un titre de noblesse, portaient celui de leur époux. Ainsi la « despote » (despotissa) avait le droit de porter les mêmes attributs et insignes que celui-ci. Au sein de la cour impériale, une « despote » prenait immédiatement rang après l’impératrice[13].

L’usage de ce titre se répandit dans les autres pays des Balkans. L’Empire latin de Constantinople le conféra au doge de Venise, Enrico Dandolo, et au gouverneur local de la région des Rhodopes, Alexis Slave (aristocrate bulgare de la famille des Asen). À partir de la décennie 1220, il fut porté régulièrement (soit qu’il ait été conféré ou usurpé) par le « podestat » vénitien de Constantinople, signe de l’appui vital que Venise apportait à l’empire[14]. En 1279/1280, il fut conféré au puissant magnat bulgare Georges Terter qui devait plus tard devenir tsar (Georges Ier Terter, r. 1280-1292). Le titre fut également conféré dans l’Empire serbe à divers seigneurs, le premier étant Jovan Oliver (vers 1310-1356); en Serbie toutefois, on le retrouve dans des principautés de moindre importance, y compris chez les despotes albanais d’Arta[15] - [3]. Au XVe siècle, les gouverneurs vénitiens de Corfou se donnèrent le titre de « despotes »[3].

Ce titre étant normalement concédé par l’empereur. Impliquant un certain degré de suzeraineté, les empereurs Paléologue tenteront pendant une longue période de convaincre les empereurs de Trébizonde d’abandonner leurs prétentions au titre d’ « empereurs des Romains » pour se contenter de celui de « despotes ». Seuls Jean II de Trébizonde (r. 1280-1297) et son fils, Alexis II (r. 1297-1330) accepteront officiellement cet arrangement, quitte à conserver le titre de « basileus » à l’intérieur de leurs propres frontières[16].

La mort du dernier empereur de Byzance, Constantin XI, le 29 mai 1453, mit fin à la tradition. Toutefois, ce titre fut conféré par le pape Paul II (r. 1464-1471) en 1465 à Andreas Paléologue, héritier du trône de Constantinople[17] - [18]. Les rois de Hongrie le conféreront également aux héritiers du despotat de Serbie.

Despotat

À partir de la deuxième moitié du XIVe siècle, divers territoires de l’empire furent mis sous la gouverne de princes ayant rang de « despotes », apanages semi-autonomes, qui devinrent connus dans l’historiographie comme « despotats » (en grec ancien : δεσποτάτον, despotaton au sing.); dans le monde byzantin les plus connus sont le despotat d’Épire et le despotat de Morée[3] - [19]. Le lien entre le titre et le territoire se répandit dès la fin du XIIIe siècle et devint courant à partir du milieu du XIVe siècle alors qu’une série de « despotes » de la même famille se succédèrent à leur tête[3] - [20].

Néanmoins, cette désignation est inadéquate. En effet, le titre de « despote » comme tout autre titre aulique byzantin, n’était ni héréditaire ni relié à un territoire. Même dans les « despotats » bien établis, le fils d’un despote ne pouvait succéder à son père ni hériter du titre si celui-ci n’était pas renouvelé par l’empereur[3] - [19]. Selon la tradition byzantine, une distinction très nette existait entre la dignité personnelle de « despote » et toute autre fonction ou dignité de son titulaire. Ainsi, par exemple, Jean II Orsini (gouverne l’Épire 1323-1335) est appelé « le gouverneur d’Arcamanie, le despote Jean » et non « le despote d’Arcamanie » dans les textes de l’empereur-historien Jean VI Cantacuzène (r. 1347-1354)[21].

Insignes

Selon le De Officiis de Georges Kodinos (milieu du XIVe siècle) et la description faite par l’historien Georges Pachymère, les insignes de « despote » se distinguaient par leur couleur pourpre et blanche ainsi que par une riche parure de perles[22]. Elles comprenaient :

- un chapeau à rebord appelé « skiadion », orné de perles avec un cache-col sur lequel était brodé en or le nom de son possesseur et agrémenté de pendentifs « similaires à ceux de l’empereur ». Le skiadion était un chapeau pour tous les jours, mais il était défendu aux despotes n’ayant pas encore atteint l’adolescence de le porter à l’intérieur[23]. Lors des cérémonies et festivités, les despotes portaient le « skiadion » couronné, décoré d’une armature d’or, de pierres précieuses et de perles[24];

- une tunique rouge semblable à celle de l’empereur, avec broderies d’or dans le style « rizai », mais sans décorations militaires, ainsi que des jambières et un manteau (tamparion) de couleur rouge avec de larges bandes[25]. Lors de célébrations, il portait un « kabbadion », sorte de long caftan de couleur rouge ou pourpre décoré de perles[26];

- des bottines souples de couleurs pourpre et blanche, décorées de l’aigle impérial à deux têtes en perles sur les côtés et sur le cou-de-pied; les éperons étaient également de couleurs rouge et blanche[27] - [N 2] - [28] - [29];

- la selle du despote ainsi que le harnachement de son cheval étaient similaires à ceux de l’empereur, encore une fois de couleurs pourpre et blanche décorés de perles formant des aigles; le revêtement de la selle et de la tente du despote étaient de couleur blanche ornés d’aigles rouges[30];

- le despote pouvait également signer ses lettres à l’encre rouge foncé, l’empereur le faisant avec une encre rouge vif[31].

Titulaires

Empire byzantin

Remarques : (1) les noms en italique indiquent des personnes revendiquant ce titre sans qu’il ait été conféré par un empereur byzantin régnant; (2) le signe « ‘ » indique une décennie

| Nom | Mandat | Conféré par | Note | Refs |

|---|---|---|---|---|

| Bela III de Hongrie | 1163-1169 | Manuel Ier Comnène | Gendre et héritier présomptif jusqu’en 1169, rétrogradé au rang de « César » | [6] |

| Théodore Vatatzès | inconnu | Manuel Ier Comnène | Époux de la sœur de Manuel Ier, Eudocie. Son titre n’apparait que sur un sceau de son fils | [32] - [33] |

| Alexis Paléologue | 1200-1203 | Alexis III Ange | Gendre et héritier présomptif d’Alexis III; deuxième époux d’Irène Angelina. Grand-père maternel de Michel VIII | [34] - [35] - [36] |

| Théodore Ier Lascaris | 1203-1203 | Alexis III Ange | Gendre d’Alexis III, il reçut probablement le titre de despote après la mort d’Alexis Paléologue. Il créa l’Empire de Nicée dont il fut proclamé empereur en 1205; n’ayant été couronné qu’en 1208, il garda le titre de despote jusqu’à cette date. | [34] - [37] |

| Léon Sgouros | 1203/1204-1208 | Alexis III Ange | Souverain d’une grande partie du sud de la Grèce, il rencontra Alexis III lorsqu’il fut chassé de Constantinople par la Quatrième Croisade. Il épousa Eudoxie Angelina et fut créé despote et héritier présomptif par l’empereur en exil. | [34] - [38] |

| Jean Charametos | 1208 - inconnu | Alexis III Ange | Seigneur de Laconie, mentionné comme despote dans une lettre de 1222. Il est possible qu’il ait reçu le titre à la mort de Léon Sgouros | [38] - [39] |

| Andronic Paléologue | 1216-inconnu | Théodore Ier Lascaris | Gendre et héritier présomptif de Théodore Laskaris. On connait peu de choses à son sujet. Il épousa Irène Laskarina et fut élevé à la dignité de despote mais mourut peu après. | [40] - [41] |

| Manuel Comnène Doukas | 1225/1227-1230 | Théodore Ier Ange Doukas Comnène | Frère de Théodore, il fut élevé à la dignité de despote lorsque ce dernier s’autoproclama empereur. Comme successeur de Théodore et gouverneur de Thessalonique, Manuel prit le titre de basileus après 1230 | [42] - [43] |

| Constantin Comnène Doukas | 1225/1227- inconnu | Théodore Comnène Doukas | Frère de Théodore, il fut élevé à la dignité de despote lorsque ce dernier s’autoproclama empereur. | [44] - [45] |

| Jean Comnène Doukas | 1242-1244 | Jean III Doukas Vatatzès | Souverain de Thessalonique, il renonça au titre impérial pour reconnaitre la suzeraineté de Nicée en 1242, recevant à cette occasion le titre de despote. | [19] - [46] |

| Demetrios Angelos Doukas | 1244-1246 | Jean III Doukas Vatatzès | Héritant de Thessalonique à la mort de son frère Jean, il reçut également le titre de despote. Fut déposé par Jean III en 1246. | [47] - [48] |

| Michel VIII Paléologue | 1258-1259 | Jean IV Lascaris | À la tête de la noblesse, il fut déclaré régent après le meurtre de Georges Mouzalon, puis fait mega doux et quelques semaines après despote. Couronné empereur le 1er janvier 1259. | [49] - [50] |

| Jean Paléologue | 1259-vers 1273/1275 | Michel VIII Paléologue | Frère de Michel VIII, il fut élevé au rang de despote après sa victoire à la bataille de Pélagonia. Renonça aux insignes et privilèges, mais non au titre lui-même après la défaite de Néopatras en 1273/1275. Mourut peu après. | [51] - [52] |

| Demetrios Doukas Komnène Koutroules | inconnu | Michel VIII Paléologue | Troisième fils de Michel II d’Épire. Il épousa une fille de Michel VIII, Anna, et fut créé despote. | [39] |

| Constantin Paléologue | inconnu | Michel VIII Paléologue | Troisième fils de Michel VIII. Certains sceaux portent son nom avec la mention « despote ». | [53] |

| Jean II de Trébizonde | 1282-1297 | Michel VIII Paléologue | Empereur à Trébizonde, il renonça au titre d’ « empereur des Romains » et reçut en échange le titre de despote et la main de la fille de Michel VIII, Eudocie. Il conserva toutefois le titre impérial sur ses terres. | [16] - [54] |

| Constantin Paléologue | 1292-1320 | Andronic II Paléologue | Deuxième fils d’Andronic II, il fut fait despote lors de son mariage avec la fille de Théodore Mouzalon | [55] |

| Alexis II de Trébizonde | vers 1297-1330 | Andronic II Paléologue | Fils et successeur de Jean II de Trébizonde | [16] |

| Démétrios Paléologue | 1306 - après 1343 | Andronic II Paléologue | Cinquième fils d’Andronic II, fait despote en 1306 | [56] - [57] |

| Théodore Paléologue | inconnu | Andronic II Paléologue | Quatrième fils d’Andronic II, fait despote à une date inconnue, marquis de Montferrat à partir de 1305. | [56] |

| Manuel Paléologue | inconnu - 1320 | Andronic II Paléologue | Deuxième fils de Michel IX Paléologue, il fut nommé despote à une date inconnue. Fut tué par erreur par les fantassins de son frère Andronic III. | [56] |

| Michel Paléologue | avant 1341 - inconnu | Andronic III Paléologue | Deuxième fils d’Andronic III, nommé despote très jeune | [58] |

| Momchil | 1343/1344 - 1345 | Anne de Savoie | Souverain bulgare des Rhodopes. Nommé despote par l’impératrice régente durant la guerre civile de 1341-1347 afin de le détacher de Jean VI Cantacuzène qui le nomma sebastocrator. | [59] |

| Manuel Comnène Raoul Asen | avant 1358 - inconnu | Jean VI Cantacuzène | Beau-frère de Jean VI Cantacuzène, nommé d’abord par lui sebastocrator, puis despote à une date ultérieure. | [60] |

| Jean Cantacuzène | 1357 - inconnu | Jean V Paléologue | Fils ainé de Mathieu Cantacuzène, fait despote après que son père eut renoncé au titre impérial. | [60] |

| Michel Paléologue | inconnu | Jean V Paléologue | Troisième fils de Jean V, souverain de Mésemvria. Fut assassiné en 1376/1377. | [61] - [62] |

| Andronic Paléologue | 1409 - vers 1424 | Manuel II Paléologue | Troisième fils de Manuel II, despote à Thessalonique de 1409 à 1423 (appelé « despote de Thessalie » par Doukas). Entra dans un monastère peu après. | [63] |

| Jean Paléologue | inconnu | Manuel II Paléologue | Fils d’Andronic, despote de Thessalonique. Il est mentionné comme ayant ce titre en 1419. | [64] |

Despotes de Morée

| Nom | Mandat | Conféré par | Note | Refs |

|---|---|---|---|---|

| Manuel Cantacuzène | 1347-1380 | Jean VI Cantacuzène | Deuxième fils de Jean VI, fait despote après la guerre civile de 1341-1347, premier despote de Morée de 1349 à sa mort | [65] |

| Théodore Ier Paléologue | avant 1376-1407 | Jean V Paléologue | Troisième fils de Jean V, de 1383 à sa mort « despote de Lacédémone » | [63] |

| Théodore II Paléologue | 1406-1407/1448 | Manuel II Paléologue | Deuxième fils de Manuel II. Despote en Morée à partir de 1407 et à Selymbria de 1443 à sa mort | [66] |

| Constantin XI Paléologue | inconnu-1449 | Manuel II Paléologue | Quatrième fils de Manuel II et dernier empereur de Byzance. Despote à Selymbria jusqu’en 1443, par la suite codespote en Morée jusqu’en 1449, lorsqu’il accéda au trône | [67] |

| Demetrios Paléologue | 1425-1460 | Manuel II Paléologue | Cinquième fils de Manuel II, despote à Lemnos de 1425 à 1449, à Mésemvria à partir de 1440, codespote en Morée de 1449 à la conquête ottomane en 1460 | [63] |

| Thomas Paléologue | 1428-1460 | Jean VIII Paléologue | Sixième fils de Manuel II, codespote en Morée de 1428 à la conquête ottomane en 1460. Selon Sphrantzès il n’aurait reçu le titre de despote qu’en 1449 lorsque son frère devint empereur | [68] |

| Manuel Cantacuzène | 1453 | Petit-fils de Demetrios Ier Cantacuzène, il fut acclamé souverain et despote de Morée par les autorités albanaises locales durant la révolte avortée de Morée de 1453-1454. Il fut rapidement éclipsé par Giovanni Asen Zaccaria. | [69] - [70] |

Prétendants en exil

| Andreas Paléologue | 1465-1502 | Pape Pie II (?) | Fils ainé de Thomas Paléologue et héritier présomptif. Selon Sphrantzès, le pape lui aurait concédé le titre de despote en Morée, mais R. Guilland met de l’avant que l’on trouve le titre avant 1460 sur un sceau portant mention « Par la grâce de Dieu, despote des Romains (en latin : Dei gratia despotes Romeorum). Prétendant au trône de 1465 à 1494 | [67] - [17] - [71] |

| Fernando Paléologue | 1502-inconnu | autoproclamé | Possiblement un fils illégitime d’Andreas Paléologue; adopta le titre à la mort de ce dernier en 1502. | [72] |

| Constantin Arianiti | 1502/1507-1530 | autoproclamé | Aristocrate albanais, il prétendit aux titres fictifs de « Prince de Macédoine » et de « Duc d’Achaïe » dans les années 1490. Il prit le titre de « Despote de Morée » à la mort d’Andreas, entre 1502 et 1507. Il fut nommé gouverneur de Fano par le pape. Mort en 1530. | [73] |

| Gian Antonio Lazier | 1720-1738 | autoproclamé; reconnu par Charles VI | Imposteur italien et prétendant au trône de Byzance qui fut reconnu par l’empereur Charles VI (Saint-Empire). Entre autres titres il se donnait celui de « Despote du Péloponnèse » | [74] |

| Radu Cantacuzino | 1735-inconnu | autoproclamé; reconnu par Charles VI | Prince romain, prétendant au trône de Byzance, possiblement reconnu par Charles VI; entre autres titres, s’intitulait « Despote du Péloponnèse. | [74] |

Despotes d’Épire

| Nom | Mandat | Conféré par | Note | Refs |

|---|---|---|---|---|

| Michel II Comnène Doukas | avant 1246-1267/1268 | Jean III Vatatzès | Neveu de Manuel Comnène Doukas, souverain d’Épire | [75] - [76] |

| Nicéphore Ier Comnène Doukas | avant 1248/1250-1297 | Jean III Vatatzès | Fils et héritier de Michel II d’Épire; il reçut le titre lors de son mariage avec Maria, petite-fille de Jean III. Gouverna l’Épire de la mort de son père en 1267/1268 | [77] - [47] |

| Thomas Ier Comnène Doukas | 1297-1318 | Andronic II Paléologue | Fils unique et héritier de Nicéphore Ier d’Épire | [39] |

| Niccolò Orsini | 1319/1320-1323 | Andronic II Paléologue | Comte palatin de Céphalonie et de Zakynthos, assassina et usurpa le trône de son oncle, Thomas Ier d’Épire en 1318. Nommé despote en 1319/1320 en échange de la reconnaissance de l’annexion de Ioannina par l’Empire byantin | [78] - [79] |

| Nicéphore II Orsini | 1347-1359 | Jean VI Cantacuzène | Gendre de Jean VI, nommé despote après la guerre civile de 1341-1347, gouverna l’Épire de 1335-1338 et de 1356-1359 | [80] |

| Thomas II Preljubović | 1382-1384 | Jean V Paléologue | Fils de Grégoire Preljub; reçu de Siméon Uroš, son beau-père, le gouvernement de Ioannina et sa région en 1367. Le titre de despote ne lui fut conféré par l’empereur byzantin qu’en 1382 | [81] - [82] |

| Esaù de' Buondelmonti | vers 1385 - 1411 | Jean V Paléologue (?) | D’origine italienne, il fut possiblement impliqué dans le meurtre de Thomas Preljubović à qui il succéda lorsqu’il épousa sa veuve, Maria | [83] |

| Carlo Ier Tocco | 1415-1429 | Manuel II Paléologue | Comte palatin de Céphalonie et de Zakynthos, il obtint Ioannina en 1411 peu après le décès de son oncle Esau de’ Buondelmonti. Il envoya son frère Leonardo formaliser la situation auprès de l’empereur Manuel. En 1416, Carlo réunit l’ancien despotat d’Épire en annexant Arta. | [84] |

Prétendants en exil

| Carlo II Tocco | 1429-1448 | Successeur de Carlo Ier comme comte palatin de Céphalonie et de Zakynthos, gouverneur d’Épire. Il se dota du titre traditionnel de despote, lequel ne fut jamais reconnu par l’empereur byzantin. | [85] | |

| Léonard III Tocco | 1448-1503 | Successeur de Carlo II Tocco comme comte palatin de Céphalonie et de Zakynthos, ainsi que despote titulaire d’Épire. Gouverna les iles jusqu’à la conquête ottomane de 1479 et maintint ses prétentions dans son exil italien. | [86] - [87] - [88] | |

| Carlo III Tocco | 1503-1518 | Fils de Leonardo III Tocco et de Milica Branković, petite-fille de Thomas Paléologue. Prétendant à l’héritage des « despotes de Romanie et d’Arta ». | [88] - [89] |

Empire latin

| Nom | Mandat | Conféré par | Note | Refs |

|---|---|---|---|---|

| Enrico Dandolo | 1204-1205 | Baudouin Ier de Constantinople | Doge de Venise qui fit élire Baudouin comme empereur latin plutôt que Boniface de Montferrat. Nommé despote et principal vassal de l’Empire latin. Selon Şerban, cependant la référence dans les sources grecques à Dandolo comme « despote » ne serait que la traduction du terme latin « dominus » et se référerait à sa suzeraineté sur « les trois-huitièmes de l’ancien Empire byzantin » | [90] - [91] - [92] |

| Alexis Slave | 1208/1209 - après 1222 | Henri de Flandres | Souverain bulgare autonome de la région des Rhodopes. Fut nommé despote à l’occasion de son mariage avec une fille illégitime de l’empereur Henri dont il devint le vassal. | [93] - [94] - [95] |

| Jacopo Tiepolo | 1219-1221 | Yolande de Flandres (?) | Podestat vénitien à Constantinople. Il pourrait avoir reçu le titre de « despote de l’Empire des Romains (despotes imperii Romaniae) par l’impératrice Yolande pour obtenir l’appui de Venise, à moins qu’il ne se soit autoproclamé tel. | [96] |

| Marino Storlato | 1222-1223 | Robert de Courtenay | Podestat vénitien à Constantinople. | [97] - [98] |

| Albertino Morosini | vers 1238 | Baudouin II de Constantinople | Podestat vénitien à Constantinople. | [95] |

| Philippe Ier de Tarente | 1294/1297-1315, 1330-1332 | Charles II de Naples | Époux de Thamar, fille de Nicéphore Ier d’Épire. À la mort de ce dernier, il reçut le titre de « despote de Romanie » à titre de souverain de tous les domaines angevins ou territoires soumis d’Albanie et de Grèce au nord du détroit de Corinthe (dot de Thamar en Aetolie et en Épire). | [39] - [99] |

| Philippe | 1315-1330 | Philippe Ier de Tarente | Le plus vieux des fils de Philippe Ier qui survécut. Reçu le titre et les droits de « despote de Romanie » en 1315 jusqu’à sa mort. | [100] |

| Martino Zaccaria | 1325-1345 | Philippe Ier de Tarente | Seigneur de Chios, Samos et Kos. Il reçut le titre de « roi et despote de l’Asie mineure » dans l’espoir de le rallier à la conquête de Constantinople. | [101] - [102] |

| Robert de Tarente | 1332-1346 | Catherine de Valois | Le plus vieux des fils survivants de Philippe de Tarente et de l’impératrice titulaire Catherine. Fut prince de Tarente et d’Achaïe, puis après 1346 devint prétendant latin titulaire. | [103] |

Empire bulgare

| Nom | Mandat | Conféré par | Note | Refs |

|---|---|---|---|---|

| Jacob Svetoslav | avant 1261- 1275/1277 | Possiblement par le tsar Constantin Tikh | Magnat, seigneur autonome de Sofia, fut probablement nommé despote par un souverain bulgare plutôt que par l’empereur de Nicée | [104] |

| Georges Ier Terter | 1278/1279-1292 | Tsar Georges Ier Terter | Magnat, il reçut le titre de despote en même temps que la main de la sœur du tsar Ivan Asen III pour le rallier face à la rébellion de Ivaylo. Par la suite Georges déposa le tsar Ivan et s’autoproclama tsar. | [15] |

| Shishman de Vidin | 1270’/1280’ - avant 1308/1313 | George Ier Terter | Fondateur de la dynastie des Shishman et premier despote semi-autonome de Vidin | [105] |

| Aldimir | 1280’ - 1305 | Probablement par le tsar Georges Ier Terter | Frère cadet de Georges Ier, il fut élevé par lui au rang de despote et reçut (probablement après 1298 la région de Kran en apanage (« despotat de Kran »). | |

| Michel III Chichman Asen | avant 1313-1322/1323 | Theodore Svetoslav | Seigneur autonome de Vidin, nommé despote à la mort de son père Shishman de Vidin. Devint tsar de Bulgarie en 1322/1323 | [106] |

| Belaur | 1323 - vers 1331 | Michael Shishman | Demi-frère de Michael Shishman, il lui succéda comme seigneur autonome de Vidin avec rang de despote. S’étant élevé contre Ivan Alexandre, il fut contraint à l’exil | [107] |

| Stratsimir | Inconnu | inconnu | Magnat gouvernant le territoire de Kran avec rang de despote. Il fonda la dynastie portant son nom. | |

| Ivan Alexandre | vers 1330 - 1371 | Michael Shishman | Vers 1330, l’importance de la cité fit en sorte que les Asen nommèrent Jean pour régner sur Lovech, créant le despotat de Lovech. | [108] |

| Michail Shishman de Vidin | inconnu | Ivan Alexandre | Fils cadet de Michael Shishman, il succéda probablement à Belaur comme seigneur autonome de Vidin avec rang de despote. | [105] |

| Dobrotitsa | après 1347 - 1386 | Philippe Ier de Tarente | Seigneur de Chios, Samos et Kos. Il reçut le titre de « roi et despote de l’Asie mineure » dans l’espoir de le rallier à la conquête de Constantinople. | [101] - [102] |

Empire serbe et États successeurs

| Nom | Mandat | Conféré par | Note | Refs |

|---|---|---|---|---|

| Jovan Oliver | 1334-1356 | Andronic III Paléologue | Magnat serbe autonome, fait despote par Andronic III après l’accord de paix byzantino-serbe de 1334 | [109] |

| Siméon Uroš | 1345/1346-1363 | Stefan Uroš IV Dušan | Demi-frère de Stefan Uroš. Il fut probablement nommé despote après le couronnement de celui-ci. Gouverneur d’Épire, il s’autoproclama tsar en 1356 et tenta en vain de prendre le contrôle de la Serbie. Il régna sur la Thessalie et la majeure partie de l’Épire de 1359 jusqu’à sa mort vers 1370 | [110] |

| Jean Comnène Asen | 1345/1346-1363 | Stefan Uroš IV Dušan | Beau-frère de Stefan Dušan, il fut probablement créé despote après le couronnement de celui-ci. Souverain de la principauté de Valona jusqu’à sa mort | [111] |

| Ivaniš | actif en 1348 | Stefan Uroš IV Dušan | Proche parent de Stefan Dušan. Souverain d’une région de Toplica | [112] |

| Dejean | après aout 1355 | Stefan Uroš IV Dušan ou Stefan Uroš V Dušan | Beau-frère de Stefan Dušan. Souverain d’un territoire dans la région de Kumanovo | [113] |

| Gin Bua Shpata | vers 1360/1365 - vers 1399/1400 | Siméon Uroš Paléologue | Chef de clan albanais, il fut reconnu despote et souverain d’Aetolia (« despotat d’Angelokastron ») au début des années 1360 par l’empereur titulaire serbe et souverain de Thessalie, Stefan Uroš. En pratique indépendant, il annexa en 1374 le despotat d’Arta et tenta en vain de prendre Ioannina. | [114] - [115] |

| Pierre Losha | vers 1360/1365-1374 | Siméon Uroš Paléologue | Chef de clan albanais, il fut reconnu au début des années 1360 despote et souverain d’Acarmanie (le « despotat d’Arta ») par l’empereur titulaire serbe et souverain de Thessalie, Siméon Uroš. En pratique indépendant, il attaqua Thomas Preljubović à Ioannina avant de conclure la paix avec lui. Mourut de la peste en 1373/1374. | [116] - [117] |

| Vukašin Mrnjavčić | 1364-1365 | Stephan Uroš V | Un des plus puissants magnats serbe sous Stephan Dušan, il fut nommé despote en 1364, puis roi et coempereur avec Stephan Uroš V. Il était de fait indépendant en 1368 et fut tué par les Ottomans à la bataille de Maritsa en 1371 | [118] |

| Jovan Uglješa | 1365-1371 | Stephan Uroš V | Frère de Vukašin Mrnjavčić, il fut nommé despote pour succéder à celui-ci et devint souverain de Serres conjointement avec la veuve de Dušan, Hélène. À partir de 1368, il devint en pratique indépendant et mourut à la bataille de Maritsa. | [119] |

| Jovan Dragaš | 1365-vers 1378 | Stephan Uroš V | Cousin de Stephan Uroš V et neveu de Stephan IV Dušan, il gouverna avec son frère Constantin Dragaš les territoires entre Kumanovo et Velbužo. Après la bataille de Maritsa, devint vassal des Ottomans. | [120] |

Despotes serbes

| Nom | Mandat | Conféré par | Note | Refs |

|---|---|---|---|---|

| Stefan Lazarević | 1402-1427 | Manuel II Paléologue | Règne sur la Serbie comme vassal des Ottomans. Reçut le titre de despote au cours d’une visite à Constantinople en 1402 et gouverna le « despotat serbe » à titre de seigneur indépendant jusqu’à sa mort en 1427. | [121] |

| Đurađ Branković | 1429-1456 | Manuel II Paléologue | Successeur de Stefan Lazarević, gouvernea la Serbie à partir de 1427 et reçut le titre de despote en 1429. Vassal des Ottomans à partir de 1428 | [122] |

| Lazar Branković | 1440-1458 | Manuel II Paléologue | Fils et successeur de Ɖuraƌ Branković, il reçut le titre de despote durant le règne de son père | [123] |

| Stefan Branković | 1458-1459 | inconnu | Fils de Ɖuraƌ Branković, gouverne la Serbie mais est déposé en faveur de Stephen Tomašević | |

| Étienne Tomašević | avril-juin 1459 | inconnu | Prince de Bosnie, il devint le dernier souverain serbe indépendant après son mariage avec Hélène-Marie, fille de Lazare Branković. Il prit le titre de despote (ou peut-être lui fut-il donné par la veuve de Lazare, la princesse byzantine Hélène Paléologue). Sa capitale, Smederevo, fut conquise par les Ottomans quelques mois plus tard. | [123] |

Despotes titulaires en exil sous suzeraineté hongroise

| Nom | Mandat | Conféré par | Note | Refs |

|---|---|---|---|---|

| Vuk Grgurević | 1471-1485 | Matthias Corvin | Petit-fils de Ɖuraƌ Branković. | |

| Ɖorƌe Branković | 1486-1496 | Matthias Corvin | Fils de Stefan Branković | |

| Jovan Branković | 1486-1502 | Vladislaus II | Fils de Stefan Branković | |

| Ivaniš Berislavić | 1504-1514 | Vladislaus II | Épouse la veuve de Jovan Branković, Jelena Jakšić | |

| Stefan Berislavić | 1514-1521 | Vladislaus II | Fils de Ivaniš Berislavić. | |

| Radič Božić | 1527-1528 | Jean Zapolya | ||

| Pavle Bakić | 1537 | Ferdinand Ier |

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Despot (court title) » (voir la liste des auteurs).

Notes

- Littéralement « Maitre de la maison.

- Dans les rares occasions où un empereur voulait accorder une faveur spéciale à l’un de ses fils (Constantin Paléologue sous Michel VIII Paléologue et Mathieu Cantacuzène sous Jean VI Cantacuzène), ce dernier était autorisé à porter des bottes identiques à celles de l’empereur, ce qui lui conférait un rang quasi-impérial, « supérieur à celui d’un despote » (ὑπὲρ δεσπότας)

Références

- Lidell, Scott, « Despotes », A Greek-English Lexicon at the Persus Project.

- Harper, Douglas. "despot". Online Etymology Dictionary.

- Grierson, Bellinger & Hendy, (1973), p. 178

- Apocalypse, 6. 10.

- Kazhdan (1991) « Despotes », vol. 1, p. 614

- Guilland (1959), pp. 53-54

- Guilland (1959), p. 54

- Shawcross (2012), pp. 201-203

- Van Tricht (2011), pp. 63-71

- Guilland (1959) pp. 54-55

- Guillard (1959) p. 56

- Guilland (1959), pp. 65-67

- Guilland (1959), p. 66

- Van Tricht (2011), pp. 174-177

- Guilland (1959), pp. 77-78

- Guilland (1959) pp. 69-70

- Harris (2013), p. 650

- Zakythinos (1932), p. 291

- Guilland (1959), p. 68

- Guilland (1959), se déduit des pages 71-77

- Guilland (1959) pp. 68-69

- Failer (1982) pp. 178-180

- Verpeaux (1966), pp. 141-143m 145

- Verpeaux (1966), pp. 145-146

- Verpeaux (1966), p. 143

- Verpeaux (1966), p. 146

- Verpeaux (1966), p. 144

- Failler (1982), p. 175

- Guilland (1959), pp. 58-59, 62

- Verpeaux (1966), pp. 144-145

- Failler (1982), s pp. 180-185

- Guilland (1959), p. 80

- Jeffrey (2011) « Theodoros Batatzes, husband of Eudokia, daughter of Joannes II »

- Guilland (1959), pp. 55-56

- Macrides (2007), pp. 114, 116

- Jeffrey (2011) « Alexios Komnenos Palaiologos, sebastos »

- Macrides (2007), pp. 82-83

- Macrides (2007), p. 81

- Guilland (1959), p. 76

- Guilland (1959), p. 57

- Macrides (2007), pp. 148-150

- Guilland (1959), p. 74

- Macrides (2007), pp. 96-97

- Guilland (1959), p. 75

- Macrides (2007), pp. 207, 209-210

- Macrides (2007), p. 216, 219-220

- Guilland (1959), pp. 68, 75-76

- Macrides (2007), pp. 222-224, 235

- Guilland (1959), pp. 57-58

- Macrides (2007), pp. 346-348

- Failler (1982), p. 174

- Macrides (2007), pp. 365, 367

- Guilland (1959), p. 79

- Failler (1982), p. 173

- Guilland (1959), p. 60

- Guilland (1959), p. 61

- PLP, 21456, Paleologos, Demetrios, Angelos, Doukas

- Guilland (1959), p. 62

- Guilland (1959), p. 78

- Guilland (1959), p. 63

- Guilland (1959), p. 64

- PLP, 21522, Paleologos, Michael

- Guilland (1959), p. 64, 71

- Guilland (1959), pp. 71, 72

- Guilland (1959), pp. 62-63

- Guilland (1959), pp. 64-72

- Guilland (1959), pp. 64-65

- Guilland (1959), pp. 64-65, 73

- Nicol (1993), p. 396

- Setton (1978), p. 148

- Zakythinos (1932), pp. 291-292

- Harris (2013), pp. 651, 654-654

- Harris (2013), pp. 653-654, 656-659

- Iorga (1933), p. 154

- Guilland (1959), pp. 68-75

- Macrides (2007), p. 97

- Macrides (2007), pp. 97, 249-251

- Nicol (1984), p. 89

- PLP 224, « Angellos, Nicolaos »

- Guilland (1959), pp. 62, 77

- Nicol (1984), p. 143

- Soulis (1984), pp. 122-123

- Nicol (1984), pp. 157, 173

- Nicol (1984), p. 173, 1830-187

- Nicol (1984), p. 197

- Nicol (1984), p. 213

- Zečević (2014), p. 130

- Miller (1921), p. 513

- Zečević (2014), p. 141

- Van Tricht (2011), pp. 174-175

- Setton (1976), pp. 18-19

- Marin (2004), p. 122

- Guilland (1959), pp. 78-79

- Van Tricht (2011), p. 177

- Shawcross (2012), pp. 195

- Van Tricht (2011), pp. 175-176

- Van Tricht (2011), p. 176

- Shawcross (2012), pp. 194-195

- Topping (1976), pp. 106-107

- Longon (1949), p. 320

- Setton (1976), p. 120

- Nicol (1993), p. 171

- Setton (1976), p. 159

- Fine (1994), p. 175

- Fine (1994), p. 273

- Fine (1999), pp. 268-269

- Fine (1994), pp. 269, 273

- Momchil, « Before the Throne… »

- Fine (1994), p. 299

- Fine (1994), pp. 310, 347-348, 350-351

- Fine (1994), pp. 310, 347,357

- Blagojević (2004), p. 288

- Soulis (1984), p. 190

- Nicol (1984), p. 142, 146-169

- Soulis (1984), pp. 116,122, 126-127, 130, 132

- Nicol (1984), pp. 142, 145-146

- Soulis (1984), pp. 116, 122, 125-126

- Fine (1994), pp. 362-364

- Fine (1994), p. 364-365, 377-381

- Soulis (1984), pp. 100, 101

- Fine (1994), pp. 428-429, 522-526

- Fine (1994), pp. 525-528

- Fine (1994), p. 575

Bibliographie

- (en) « Despot ». Online Ethymology Dictionary. [en ligne] https://www.etymonline.com/word/despot. Recherche : 2023.05.02

- Biljarski, I.A. Instituciite na srednovekovna Bălgarija. Vtoro bălgarsko carstvo (XII–XIV v.) [Institutions of medieval Bulgaria. Second Bulgarian Empire (12th–14th c.)] (in Bulgarian). Sofia, 1998

- Blagoojević, Milos. Nemanjići i Lazarevići srednjovekovna državnost. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 2004 (ISBN 978-8-617-12188-2)

- Bréhier, Louis. Le monde byzantin : Les institutions de l’Empire Byzantin, série L'évolution de l'humanité, vol. II

- Ćirković, Sima. "Поствизантијски деспоти" [Post-Byzantine Despots]. Zbornik radova Vizantoloskog instituta (in Serbian). Belgrade, 1999. 38 pp. 395–406

- Failler, Albert. "Les insignes et la signature du despote". Revue des études byzantines, 1982, 40 p. 171–186 doi:10.3406/rebyz.1982.2136. Recherche 2011.05.22.

- Ferjančić, Bozidar. Деспоти у Византији и Јужнословенским земљама [Despots in Byzantium and the South Slavic Lands] (in Serbian). Belgrade Српска академија наука, 1960

- (en) Fine, John V. A. Jr. The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. Ann Arbor (Michigan), University of Michigan Press, (1994) [1987] (ISBN 0-472-08260-4)

- (en) Grierson, Philip; Bellinger, Alfred Raymond; Hendy, Michael F. Catalogue of the Byzantine coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection. Dumbarton Oaks, 1973 (ISBN 978-0-88402-045-5)

- Guilland, Rodolphe. "Recherches sur l'histoire administrative de l'Empire byzantin: Le despote, δεσπότης". Revue des études byzantines, 1959, 17 pp. 52–89 doi:10.3406/rebyz.1959.1199. Retrieved 28 mai 2011.

- (en) Harris, Jonathan. "Despots, Emperors, and Balkan Identity in Exile". The Sixteenth Century Journal, 2013, 44 (3) pp. 643–661. JSTOR 24244808.

- Iorga, N, "Radu Cantacuzino. Ședința dela 10 Iunie 1932" [Radu Cantacuzino. Meeting of June 10, 1932] (PDF), Memoriile Secțiunii Istorice a Academiei Române, Seria III, 1933 (in Romanian), Tom XIII pp. 149–158

- (en) Jeffrey, M. & al. Prosopography of the Byzantine World. [en ligne] http://db.pbw.kcl.ac.uk/id/person/151859 et http://db.pbw.kcl.ac.uk/id/person/151859. Recherche : 2013.10.14

- (en)Kazhdan, Alexander. "Despotes". (in) Kazhdan, Alexander (ed.). The Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford and New York, Oxford University Press, 1991 p. 614 (ISBN 0-19-504652-8)

- (en) Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, [en ligne] https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0057:entry=despo/ths Recherche: 2023.05.02.

- Longnon, Jean. L'empire latin de Constantinople et la principauté de Morée. Paris, Payot, 1949

- (en) Macrides, Ruth. George Akropolites: The History – Introduction, Translation and Commentary. Oxford, Oxford University Press, 2007 (ISBN 978-0-19-921067-1)

- (en) Marin, Şerban. "Dominus quartae partis et dimidiae totius imperii Romaniae: The Fourth Crusade and the Dogal Title in the Venetian Chronicles' Representation". Quaderni della Casa Romena di Venezia, 2004, 3 pp. 119–150

- (en) Miller, William. Essays on the Latin Orient. Cambridge, Cambridge University Press, 1921. (OCLC 457893641).

- (en) Mladenov, Monchil. "Before the Throne: Early Years of Tsar Ivan Alexander Asen (1331-1371) [en ligne]https://journals.uni-vt.bgt/bb/eng/vol14/iss1/8. Journals.uni-vt

- (en) Nicol, Donald M. The Last Centuries of Byzantium, 1261–1453 (Second ed.). Cambridge, Cambridge University Press, 1993 (ISBN 978-0-521-43991-6)

- (en) Nicol, Donald MacGillivray. The Despotate of Epiros 1267–1479: A Contribution to the History of Greece in the Middle Ages. Cambridge, Cambridge University Press, 1984 (ISBN 978-0-521-13089-9)

- (en) Setton, Kenneth M. "The Papacy and the Levant (1204–1571), Volume I: The Thirteenth and Fourteenth Centuries". Philadelphia, The American Philosophical Society, 1976 (ISBN 0-87169-114-0).

- (en) Setton, Kenneth M. "The Papacy and the Levant (1204–1571), Volume II: The Fifteenth Century". Philadelphia, The American Philosophical Society, 1978 (ISBN 0-87169-127-2)

- (en) Shawcross, Theresa. "Conquest Legitimized: The Making of a Byzantine Emperor in Crusader Constantinople (1204–1261)". (in) Harris, Jonathan; Holmes, Catherine; Russell, Eugenia (eds.). Byzantines, Latins, and Turks in the Eastern Mediterranean World After 1150. Oxford, Oxford University Press, 2012 pp. 181–220 (ISBN 978-0-19-964188-8)

- (en) Soulis, George Christos. The Serbs and Byzantium during the reign of Tsar Stephen Dušan (1331–1355) and his successors. Dumbarton Oak, 1984 (ISBN 0-88402-137-8)

- (en) Topping, Peter. "The Morea, 1311–1364". (in) Setton, Kenneth M.; Hazard, Harry W. (eds.). A History of the Crusades, Volume III: The Fourteenth and Fifteenth Centuries. Madison and London, University of Wisconsin Press, 1975. pp. 104–140 (ISBN 0-299-06670-3)

- (de) Trapp, Erich; Beyer, Hans-Veit; Walther, Rainer; Sturm-Schnabl, Katja; Kislinger, Ewald; Leontiadis, Ioannis; Kaplaneres, Sokrates. Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit. Vienna, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1976-1996 (ISBN 3-7001-3003-1)

- (en) Van Tricht, Filip. The Latin Renovatio of Byzantium: The Empire of Constantinople (1204–1228). Leiden, Brill, 2011 (ISBN 978-90-04-20323-5)

- Verpeaux, Jean (ed.). Pseudo-Kodinos, Traité des Offices. Centre National de la Recherche Scientifique, 1966

- Zakythinos, D. A. Le despotat grec de Morée, Tome 1: Histoire politique. Paris, Société d'édition "Les Belles Lettres", 1932 (OCLC 1001644255).

- (en) Zečević, Nada. The Tocco of the Greek Realm: Nobility, Power and Migration in Latin Greece (14th – 15th Centuries). Makart, (2014) [1968] (ISBN 978-8-687-11511-8).