Concile de Bâle-Ferrare-Florence-Rome

Le XVIIe concile œcuménique de l'Église catholique commence à Bâle le . Transféré par Eugène IV à Ferrare en 1437 puis à Florence en 1439, il se termine à Rome en 1441.

| Concile de Bâle-Ferrare-Florence-Rome (la) Concilium Basiliense | ||||||||||

_Calling_of_the_Apostles.JPG.webp) Jean Argyropoulos membre de la délégation orthodoxe à Florence en 1439. | ||||||||||

| Informations générales | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Numero | XVIIe concile œcuménique de l'Eglise | |||||||||

| Convoqué par | Martin V | |||||||||

| Début | ||||||||||

| Fin |

|

|||||||||

| Lieu | Bâle, Ferrare, Florence, Rome | |||||||||

| Accepté par | Église catholique | |||||||||

| Organisation et participation | ||||||||||

| Présidé par | Eugène IV | |||||||||

| Pères conciliaires | 117 catholiques et 37 orthodoxes | |||||||||

| Documents et déclarations | ||||||||||

| Constitutions | Visitation de la Vierge Marie, Querelle du Filioque | |||||||||

| Décrets | Laetentur coeli, Exsultate Deo et Cantate Domino | |||||||||

| Liste des conciles | ||||||||||

| ||||||||||

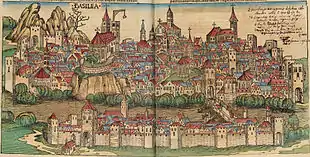

Bâle

Le concile de Constance (1414-1418) a résolu la crise du Grand Schisme d'Occident. Par son décret Frequens du , il s’est déclaré institution permanente de l’Église, devant se réunir périodiquement et chargé du contrôle de la papauté[1]. Le concile de Pavie-Sienne, ouvert en 1423, se révèle infructueux et est vite dissous au début de l'année suivante. L'affaire de la réformation est renvoyée au concile général qui doit se tenir sept ans après, et pour lequel le pape Martin V désigne la ville de Bâle[2].

L'ouverture du concile de Bâle est prévue pour le ; Martin V étant mort peu avant, Gabriele Condulmer est élu pape ce jour-là et prend le nom d'Eugène IV. Giuliano Cesarini, cardinal de Saint-Ange et légat en Allemagne doit présider le concile, mais aucun prélat n'était encore arrivé à Bâle et le concile est ouvert par Jean de Polémar, chapelain du pape, et Jean de Raguse, procureur général des Dominicains, délégués par le cardinal Cesarini le 23 juillet[3].

Premier conflit avec le pape

Le 14 décembre 1431, le concile s’affirme supérieur au pape et confirme le décret Frequens rendu à Constance[4]. Le 18 décembre, Eugène IV, prétextant une faible participation, dissout le concile de Bâle et le transfère à Bologne, mais appuyé par l'empereur Sigismond, le concile continue à siéger[3].

Le , les pères du concile somment le pape de révoquer la bulle de dissolution, sinon ils procèderont « selon le droit divin et humain, pour le bien de l’Église ». Le concile ouvre un procès contre le pape le 6 septembre suivant[5]. Le 13 juillet 1433, le concile retire au pape le droit de conférer les hautes dignités ecclésiastiques et lui donne soixante jours pour se rétracter[6]. Le 29 juillet, le pape déclare nul et non avenu tout ce que décidera le concile contre lui[7].

Le , Eugène IV doit reconnaître la nullité de sa décision et la légitimité du concile par la bulle Dudum Sacrum[8]. Le , le concile réaffirme solennellement sa supériorité au pape[9].

Les Compacta : accord avec les Hussites modérés

En Bohême, la nouvelle croisade contre les hussites convoquée par le pape Martin V est écrasée en août 1431[10]. Le concile de Bâle se montre prêt à négocier le 15 octobre, ce qui donne à la cour romaine un motif d'opposition contre le concile qui remet en cause la condamnation des Hussites à Constance.

Le , la délégation hussite arrive à Bâle et engage la discussion sur la Déclaration des Quatre Articles le 16. Les négociations n'aboutissent pas et il est décidé de les poursuivre à Prague. Les utraquistes et les plus modérés des taborites reformulent les Quatre Articles qui le limitent à la seule communion des deux espèces. Le 30 novembre, une délégation du concile signe à Prague des Compacta (accords) négociés avec la délégation hussite (prédication libre, utraquisme, correction publique des péchés, acceptation des sécularisations déjà accomplies)[8]. Les Hussites modérés ratifient les Compacta à la diète de Prague le 2 janvier 1434. Les plus extrémistes, les taborites, rejettent ses accords, mais sont battus par une armée de barons et de pragois (modérés) le 6 mai puis sont écrasés à la bataille de Lipany le 30 mai. Leur chef, Procope le Grand, y est tué. Le concile reconnaît les Compacta seulement en 1435[11], tandis que le pape refusa leur ratification.

Le schisme et la crise conciliaire

Les quatorze premières sessions du concile de Bâle se déroulent du 15 février 1432 au 14 novembre 1433. C'est à partir de la seizième session (), après la réconciliation avec le pape, que ce concile devient véritablement canonique. C'est lors de la trente-quatrième session, le , que le concile devient schismatique.

Le , le pape Eugène IV, arguant de la nécessité de tenir un concile d’union avec les orthodoxes, transfère le concile de Bâle à Ferrare. Seuls restent à Bâle les extrémistes : ils suspendent Eugène IV et désignent comme nouveau pape le duc de Savoie, Amédée VIII[8]. Il est intronisé dans la cathédrale de Lausanne et prend le nom de Félix V[12]. Les pères du concile de Bâle se séparent lors de la quarante-cinquième session, le , prévoyant la tenue d'un nouveau concile général à Lyon dans trois ans[3].

Le noyau dur des prélats schismatiques reste à Bâle. L'antipape ne recrute que peu d'adhérents en dehors de ses propres États héréditaires, de ceux d'Alphonse V d'Aragon, de la Confédération Suisse et de certaines universités. L'Allemagne reste neutre, Charles VII de France se limite à assurer à son royaume un grand nombre de réformes décrétées à Bâle par la Pragmatique Sanction de Bourges du . L'Angleterre et l'Italie restent fidèles à Eugène IV. En 1447, l'empereur Frédéric III, après des négociations avec Eugène, commande au bourgmestre de Bâle de ne pas délivrer de sauf-conduit aux pères du concile dans la ville impériale. Il signe avec le Saint-Siège le concordat germanique le , lors de la diète d'Aschaffembourg. La Convention restitue au pape tous les droits que lui a enlevés le concile de Bâle et provoque l’indignation des clercs allemands qui pensent avoir été privés de leurs libertés traditionnelles[13].

Le , les pères du concile quittent Bâle pour Lausanne. L'antipape, devant l'insistance de la France, finit par abdiquer le . Lors de sa deuxième session le 16 avril, le concile de Lausanne lève toutes les sentences prononcées par le concile de Bâle contre ceux qui ont soutenu Eugène IV. Celui-ci étant mort le , les pères du concile reconnaissent son successeur Nicolas V en échange de la ratification par celui-ci de tous les décrets de Bâle et de Lausanne (bulle du ). Le concile de Lausanne se réunit pour la dernière fois le 25 avril[14].

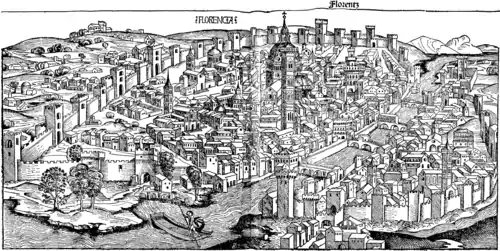

Ferrare-Florence

Le s'ouvre le concile de Ferrare, opposé à celui de Bâle[15]. Il déclare nulles toutes les décisions prises par le concile de Bâle. Celui-ci suspend le pape et prend en main le gouvernement de l’Église le 24 janvier. Eugène IV excommunie les pères du concile de Bâle le 15 février. Ceux-ci répliquent le et déclarent hérétique Eugène IV et le déposent[16].

L'union des Églises

L'une des raisons du transfert à Ferrare est une requête des Orientaux : l'Église d'Orient, qui cherche du soutien pour faire face à la menace ottomane, donne son accord pour participer à un concile œcuménique — ils n'avaient pas participé aux sessions du concile de Bâle — sous réserve qu'il se situe sur les bords de la mer Adriatique, afin qu'en cas d'attaque turque, les Orientaux puissent retourner rapidement dans leur pays. Nicolas de Cues est envoyé en mission à Constantinople pour persuader les Grecs d’assister au concile.

Le , la délégation grecque envoyée au concile de Ferrare et conduite par Jean VIII Paléologue embarque à Constantinople pour Venise. L'empereur est accompagné de vingt-et-un métropolites et évêques, dont le patriarche Joseph II de Constantinople, et une suite d'archimandrites et de membres du clergé, jusqu'à concurrence d'environ sept cents. Marc, métropolite d'Éphèse, Isidore, métropolite de Kiev, Basilius Bessarion, métropolite de Nicée et André, archevêque de Rhodes, sont les personnalités les plus connues.

Le pape fait son entrée solennelle dans Ferrare le 27 janvier 1438 où il réunit le 8 février tous les cardinaux, évêques et docteurs présents dans la ville. Le cardinal de Sainte-Croix se rend à Venise pour accueillir l'empereur byzantin qui arrive à Ferrare le 4 mars avec sa suite[17]. Bessarion est désigné avec le métropolite d'Éphèse Marc Eugénikos pour défendre la position de l'Église grecque. Il prononce le discours inaugural le . La première séance publique se tient le lendemain dans la cathédrale de Ferrare. Le pape siège sur un trône surmonté d'un dais, à droite du maître-autel. Un peu plus bas, sont installés le trône de l'empereur et le siège du patriarche. Les cardinaux, les archevêques, les évêques, les abbés, les généraux d'ordre, de très nombreux ecclésiastiques, mais aussi les ducs, les comtes et les ambassadeurs venus de tout l'occident se pressent dans la nef de l'église. Parmi eux, Nicolas III d'Este, le maître des lieux, savoure le triomphe de sa diplomatie[17].

Si, au départ, Bessarion persiste à condamner l'addition du Filioque au Symbole de Nicée par l'Église latine, sa position évolue devant les arguments du dominicain Jean de Montenero, et il plaide pour la réconciliation des Églises devant la délégation grecque en avril 1439[18]. Le métropolite Marc d'Éphèse conteste pour sa part le rapprochement catholique-orthodoxe. Malgré des pressions du Basileus, il sera le seul évêque à ne pas signer le texte (Laetentur coeli) du concile[19].

Au cours de la 16e session, le , le pape propose aux Grecs de transférer le concile à Florence, la peste s'étant déclarée à Ferrare. Le concile reprend à Florence le 16[3].

Le patriarche Joseph II, âgé de près de quatre-vingts ans et malade, meurt le . Sa disparition cause un grand émoi parmi les participants au concile, car il était un « fervent partisan de l'union entre les Églises ».

Le , la formule d'entente, la bulle Laetentur coeli[20] (« Que les cieux se réjouissent »), est signée par les représentants latins et byzantins[21]. Le texte grec comporte trente-trois signataires[22] dont l'empereur Jean VIII Paléologue, le futur patriarche de Constantinople Georges Scholarios, Basilius Bessarion et Isidore de Kiev. Néanmoins, des pressions ont été exercées sur la délégation grecque et l’Évêque Antoine d’Héraclée déclarera après le concile « avoir mal agi en signant l'union », mais y avoir été forcé[23].

Le , Bessarion, métropolite de Nicée, lit la version grecque du décret d'union des Églises à Santa Maria del Fiore. La version latine est lue par le cardinal Giuliano Cesarini[18]. Néanmoins, les ecclésiastiques grecs, situés d'une part de l'autel lors de la messe solennelle célébrée devant tout le concile, refusent de communier pour la plupart[24].

La délégation grecque s'embarque à Venise le . Le métropolite de Kiev, Isidore, a adhéré à l’union des Églises au nom de l’Église russe. De retour à Moscou en 1441, il échoue à imposer l'union. Le prince Vassili II le fait arrêter et libère l’Église russe de la tutelle des Byzantins[25].

De leur côté, Jean VIII Paléologue et Bessarion font face à leur retour à l'opposition de la population et échouent à imposer l'union à Constantinople. La masse du peuple byzantin considère en effet qu'ils ont sacrifié l'Orthodoxie pour de purs intérêts politiques[26]. La proclamation à Constantinople de l'Union n'aura finalement lieu que le .

Les émissaires de Grégoire IX Mousabegian Catholicos de l'Église apostolique arménienne qui siège à Sis en Cilicie acceptent également la réunion avec l'Église romaine par le décret « Exsultate Deo » du .

Le , le concile est transféré de Florence à Rome. Il s'y tient deux sessions pendant lesquelles sont publiées des décrets concernant la réunion des jacobites de Syrie (Décret Multa et admirabilia du 30 septembre 1444), des chaldéens et des maronites (décret Benedictus du 7 août 1445)[27].

De 1439 à 1441, des représentants du patriarche copte d'Alexandrie et des religieux éthiopiens de Jérusalem participent au concile de Florence. Les premiers acceptent d'entrer dans l'union par la signature de la bulle Cantate Domino le [27]. En revanche, les Éthiopiens se contentent de témoigner d'un certain respect pour l’Église romaine même s'ils affirment la bonne volonté de leur roi envers la papauté et son désir de signer l'union si des négociations directes s'engageaient[28]. Leur présence frappe les esprits : ils participent à faire connaître en Occident la présence d'un royaume chrétien dans la haute vallée du Nil, et favorisent la diffusion de rumeurs sur la richesse et la puissance de ce souverain, assimilé au fameux Prêtre Jean[29]. Symboles de l’universalité du pouvoir pontifical, l'artiste Filarète va jusqu'à les représenter sur les portes de bronze qu'il coule pour la basilique Saint-Pierre en 1445.

Notes et références

- Les tribulations de l'ecclésiologie à la fin du Moyen Âge, par Stefan Swieżawski Éditions Beauchesne, 1997 (ISBN 2701013518 et 9782701013510).

- Histoire de l'Église, par François Joseph Xavier Receveur.

- Dictionnaire universel et complet des conciles tant généraux que ... Par Adolphe-Charles Peltier, 1847.

- Traicté de la différence des schismes et des conciles de l'Église, par Jean Lemaire de Belges, Jennifer Britnell Éditeur Librairie Droz, 1997 (ISBN 2600002308 et 9782600002301)

- Cours d'histoire des états européens, par Frédéric Schoell, Franz Xaver Zach édité chez Duncker et Humblot, 1830.

- Dictionnaire géographique de la Bible, par Augustin Calmet, 1847.

- Histoire Universelle de l'Église Catholique, par René François Rohrbacher Éditeur Gaume frères, 1858.

- Histoire de l'empire d'Autriche, par Karl Heinrich Joseph Coeckelberghe-Duetzele Éditeur C. Gerold, 1845.

- Vraie histoire des conciles, par Jean Louis Schonberg Éditeur La Baconnière, 1962.

- Histoire de la guerre des Hussites et du Concile de Basle, par Jacques Lenfant Éditeur Pierre Humbert, 1731.

- Le concile de Basle par Jonathan Beck, 1979.

- Nouvelle encyclopédie théologique Éditeur J.P. Migne, 1854.

- L'Europe au Moyen Âge, par Henry Hallam.

- Annales historiques du comté de Neuchatel et Valangin depuis Jules-César..., par Jonas Boyve, Gonzalve Petitpierre Éditeur E. Mathey, 1855.

- Histoire des Français, par Jean-Charles-Léonard Simonde Sismondi Éditeur Dumont, 1837.

- Histoire de la lutte des papes et des empereurs de la maison de Souabe, par Claude Joseph de Cherrier Éditeur Furne, 1858.

- Sophie Cassagnes-Brouquet, Bernard Doumerc, Les Condottières, Capitaines, princes et mécènes en Italie, XIIIe-XVIe siècle, Paris, Ellipses, , 551 p. (ISBN 978-2-7298-6345-6), Este de Ferrare et Gonzaga de Mantoue (page 179)

- Centuriae Latinae, par Colette Nativel, Jacques Chomarat Librairie Droz, 1997 (ISBN 2600002227 et 9782600002226).

- L'historien de l'Église Macaire (Boulgakov) lui avait ajouté plusieurs autres évêques : "Joseph, patriarche de Constantinople, qui ne vécut pas jusqu'à la fin des événements, le célèbre Marc, métropolite d’Éphèse (...), le locum tenens du siège de Jérusalem, Denys, évêque de Sardes, mort quand le concile siégeait encore à Ferrare, le métropolite de Géorgie, Grégoire, et l'évêque de Stavropolis, qui avaient fui le concile, Sophronios d'Anchialus, encore deux évêques Isaac et Sophronios, et notre évêque Avraam de Souzdal" (Введение в православное богословие ("Introduction à la théologie russe"), Saint-Pétersbourg, 1913, p. 397), mais Avraam de Souzdal a bien signé (Evgueni Goloubinski, Histoire de l'Église russe, t.2 (1), p. 443) avant de se rétracter ultérieurement, et les autres sont fugitifs ou décédés au moment de la signature fait remarquer Serge Boulgakov, Sous les remparts de Chersonèse (1918, publication posthume), Troudy po sotsiologii i teologii, t.2, Moscou, Naouka, 1997, traduit en français par Bernard Marchadier, Genève, Ad Solem, 1999, p. 180.

- « Bulla Laetentur caeli (6 Iul. 1439), de unione Graecorum », sur w2.vatican.va (consulté le )

- Antoine Arjakovsky, Qu'est-ce que l'orthodoxie ?, coll. « Folio essais », 2013, p. 466.

- Charles-Josepf Héfélé, Histoire des conciles, tome XI, Librairie Adrien Le Clere, 1876, p. 473.

- Marios Benisis, St. Mark of Ephesus : His significant presence in the Council of Florence and the new perspectives in the interreligious dialogues, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, Oxford Patristic Conference 2007, p. 9.

- Voir l'article ci-après.

- La Russie et le Saint-Siège. Études diplomatiques, de Paul Pierling.

- Marie-Hélène Congourdeau. Pourquoi les Grecs ont rejeté l’Union de Florence (1438-1439). B.Béthouart, M. Fourcade, C. Sorrel. Identités religieuses. Dialogues et confrontations, construction et déconstruction., Université du Littoral Côte d’Opale, pp.35-46, 2008, Les Cahiers du Littoral, 2, n°9. ffhalshs-00672233f, p.6

- Histoire universelle de l'Église Catholique, par René-François Rohrbacher, Auguste-Henri Dufour Éditeur Gaume Frères, 1861.

- B. Weber, « La bulle Cantate Domino (4 février 1442) et les enjeux éthiopiens du concile de Florence », Mélanges de l’École Française de Rome - Moyen Age, 122-2, , p. 441-449 (lire en ligne)

- Jean Doresse, Histoire de l'Ethiopie, PUF Que sais-je, p. 55

Voir aussi

Bibliographie

- Johannes Helmrath, Michael Lauener, « Concile de Bâle » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du .

- M.-H. Congourdeau, « Pourquoi les Grecs ont rejeté le concile de Florence » in Les Cahiers du Littoral – 2, N°9, 2008, p. 35-46 [lire en ligne]

- (it) Laura Gaffuri, « Frati in trincea. Felice V (Amedeo VIII di Savoia), gli ordini mendicanti e lo scisma di Basilea (1439 – 1449) », Rivista di Storia della Chiesa in Italia, , p. 37-60 (lire en ligne

[PDF])

[PDF]) - Acte du saint et œcuménique concile de Florence pour la réunion des Églises (trad. Adolphe d'Avril), Paris et Nantes, Benjamin Duprat et And. Guéraud et Cie,

(Wikisource)

(Wikisource)

Articles connexes

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Florence (Concile de) dans le Dictionnaire de théologie catholique.