Eugène IV

Eugène IV (né Gabriele Condulmer à Venise en 1383 - mort le ) était un moine augustin italien, avant de devenir le 207e pape de l'Église catholique de 1431 à 1447. Son pontificat fut marqué par le concile de Bâle qui affirma explicitement l'autorité des conciles sur le pape. Ce concile, transféré à Ferrare puis à Florence, fut également une ultime tentative de rapprochement des Églises d'Orient et d'Occident.

| Eugène IV | ||

Portrait peint par Cristofano dell'Altissimo vers 1553-1556 (d’après un original de Jean Fouquet datant de 1443-1445). Galerie des Offices. Florence. | ||

| Biographie | ||

|---|---|---|

| Nom de naissance | Gabriele Condulmer | |

| Naissance | Venise, |

|

| Ordre religieux | Ordre de Saint-Benoît | |

| Décès | Rome, |

|

| Pape de l'Église catholique | ||

| Élection au pontificat | ||

| Intronisation | ||

| Fin du pontificat | (15 ans, 11 mois et 20 jours) |

|

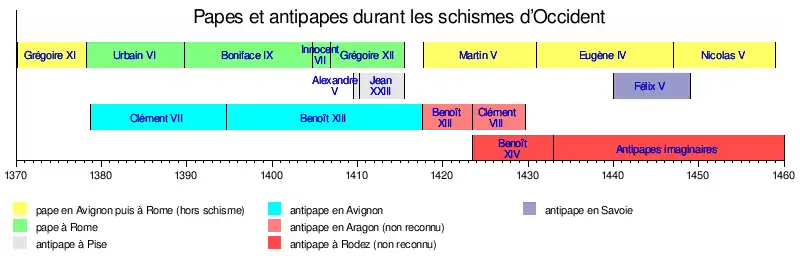

| Autre(s) antipape(s) | Félix V à partir de 1439 | |

| Ordination épiscopale | par Grégoire XII | |

| ||

| (en) Notice sur www.catholic-hierarchy.org | ||

Biographie

Carrière

Gabriele est né dans la famille Condulmer, riche famille de marchands de Venise originaire de Pavie et est le fils d'Angelo Condulmer. Il est le neveu par sa mère de Grégoire XII, un des trois papes simultanés lors du grand schisme d'Occident.

Il entre dans l'ordre des Augustins au monastère Saint-George de Venise. Âgé de 24 ans, il est nommé évêque de Sienne par son oncle le pape Grégoire XII. Devant l'opposition de la classe politique locale à la nomination d'un jeune et étranger, il renonce à cette charge. Il est nommé trésorier, protonotaire et cardinal-prêtre de Saint-Clément en 1408. Il ne participe pas au concile de Pise en 1409, mais participe au concile de Constance à partir de 1414.

En 1415, Grégoire XII renonce à la tiare pontificale afin de permettre la fin du grand schisme d'Occident. Le , le nouveau pape, Martin V, nomme Gabriele légat (administrateur), avec un traitement annuel de 4 000 florins, de la marche d'Ancône, alors dans les États pontificaux mais occupée par des condottieres.

Il quitte Florence le pour s'installer à Ancône. Il y reste trois ans jusqu'à sa nomination comme légat à Bologne[1]. Cependant, devenu pape, il n'oublie pas la cité et y finance la restauration de diverses églises et des murs du port[2].

Le pape Martin V lui donne le titre de cardinal-prêtre de Sainte-Marie-du-Trastevere en 1426.

Pontificat

Gabriele Condulmer est élu pape le , devenant le 207e pape de l’Église catholique, sous le nom d’Eugène IV.

Par un accord écrit conclu avant son élection, il accepta de distribuer la moitié de tous les revenus de l'Église aux cardinaux et promit de les consulter sur toutes les questions d'importance spirituelle ou temporelle, mais commettant l'erreur de confirmer ce qui était accepté dans le siège électoral.

Lors de son élévation au rang de pontife, Eugène prend des mesures répressives contre divers membres de la famille Colonna, à qui son prédécesseur Martin V avait plutôt accordé des terres et des châteaux. Les nouveaux élus s'aliènent ainsi la famille la plus puissante de Rome ; sa décision a également limité l'action de la papauté dans la capitale elle-même.

En quelques années, les Colonna se vengent du traitement subi et enlèvent au pape la domination de Rome (établie en 1398 par Boniface IX) en imposant un gouvernement municipal autonome.

Eugène IV se sauve en s'exilant le 4 mai 1434. Déguisé en habit de moine, il est conduit par une chaloupe au centre du Tibre , poursuivi par la milice municipale et sous les jets de pierres lancés des deux rives. , jusqu'à Ostie , où l'attendait un vaisseau florentin. Bien que la ville soit ramenée à l'obéissance par Giovanni Maria Vitelleschi , évêque de Recanati ,en octobre suivant, le pape réside à Florence et à Bologne. Le pontife a été absent de Rome pendant près de dix ans.

Le concile de Bâle

Invoquant la maladie, le nouveau pape italien Eugène IV n’ose pas se présenter au concile de Bâle qu’il voulait œcuménique, mais en l’absence de l’Église d’Orient, il le nomme « concile général ». Profitant de son absence, les évêques réaffirment la supériorité d’un concile d’évêques par rapport à la voix d’un pape.

Eugène ayant dissous le concile, les évêques refusent d’obéir. Quelques semaines plus tard une émeute populaire dans Rome oblige le pape Eugène IV à venir s’installer à Florence pour neuf ans.

Le concile de Bâle poursuit ses travaux malgré la dissolution ordonnée par le pape. En 1438, il envoie Nicolas de Cues auprès de l'empereur byzantin Jean VIII Paléologue qui cherche du soutien pour faire face à la menace turque. Eugène IV donne son accord pour que l’Église d’Orient puisse participer à un concile œcuménique, sous réserve qu’il soit organisé sur les bords de la mer Adriatique, afin qu’en cas d’attaque turque les Orientaux puissent retourner rapidement dans leur pays. Eugène IV transfère donc le concile de Bâle à Ferrare.

La majorité des prélats comprennent le but de ce transfert et l’acceptèrent, mais quelques évêques et 300 ecclésiastiques considèrent ce geste comme un abus d’autorité de la part du pape et s’y opposent en élisant le un antipape, Félix V (le duc Amédée VIII de Savoie), qui n’était même pas cardinal, et ne fut reconnu que par la Lituanie et la Pologne.

Le , Eugène IV rencontre à Ferrare le patriarche Joseph II de Constantinople. Cette même année, au concile transféré à Florence le , il essaye de réaliser enfin l’union de Rome et des Églises d’Orient. Un moment interrompu par une épidémie de peste, le concile s’enlise seize mois sur la version byzantine du Credo de Nicée. Eugène IV parvient bien à signer un concordat avec les Arméniens le , ainsi qu'avec une partie des Jacobites de Syrie (1443), et reçoit en 1445 une délégation de Nestoriens et de Maronites[3] - [4] ; mais en 1440, une invasion turque et la mort du patriarche Joseph II de Constantinople le à Florence accélèrent une rapide proclamation d’union (alliance) entre les deux Églises qui n’entra jamais en vigueur. En effet le à Florence est signée la bulle Lætentur cœli, puis le , Basilius Bessarion, métropolite de Nicée, lit la version grecque du Décret d'Union des Églises à Santa Maria del Fiore, la version latine est lue par le cardinal Giuliano Cesarini.

Eugène IV s'efforce de contrer l'invasion ottomane, offrant de verser un cinquième des revenus de l’Église pour financer une croisade, lancée en 1443 ; mais la défaite de Varna, où le Cardinal légat Cesarini trouve la mort, met un terme à cette campagne[4].

Autres actions

Eugène peut retourner à Rome, mais à Byzance, ni le monde orthodoxe grec, ni l'Église slave n'acceptent cette union sacrée. À part quelques centaines de soldats vénitiens et génois venus défendre leurs intérêts, Constantinople, la vieille Byzance assiégée par les Turcs en 1453, est abandonnée par l'Occident à son sort.

Eugène IV instaure une taxe sur le vin pour recueillir des fonds pour l’université de Rome « La Sapienza » mais cet argent sert à construire un palais près de Saint-Eustache, que l’on baptise à son tour « la Sapienza » (la sagesse).

En 1435, alors que les Espagnols envahissent les Canaries et exploitent sa population, Eugène IV, informé de l'entreprise, lance la bulle Sicut dudum, interdisant catégoriquement l'esclavage. Ceci sous peine d'excommunication. Mais l'autorité papale est alors peu reconnue, et singulièrement par l'Espagne : cet appel a peu d'échos sur l'évènement en question.

En 1440, il envoie un légat à Milan avec pour mission d'évincer le rite ambrosien, qui est un rite qui se maintient dans la région de Milan malgré la prédominance du rite romain ailleurs[5]. Cependant, comme plusieurs de ses prédecesseurs avant lui, il échoue dans cette entreprise[6].

Bulles

(liste non exhaustive)

- 1431 : portant commission adressée au prieur de l'abbaye de Saint-Symphorien d'Autun, pour rétablir l'abbaye de Saint-Martin d'Autun et les prieurés de sa dépendance dans les biens meubles et immeubles dont ils avaient joui ou dû jouir[7].

- 1433 : confirmant l'élection de Jean Petitjean, comme abbé de l'abbaye de Saint-Martin d'Autun, successeur de Guillaume du Bois[8].

- 1435 : Sicut dudum. Interdisant l'esclavage, sous peine d'excommunication.

- 1438 : transférant le concile à Ferrare.

- 1438 : accordant aux Portugais, le monopole du commerce sur les côtes d'Afrique.

Notes et références

- Colin 1981, p. 29-30.

- Colin 1981, p. 32.

- Léon van der Essen, Catholic Encyclopedia, vol. 6, (lire en ligne), « The Council of Florence »

- (en) « Eugenius IV », dans Encyclopædia Britannica, 1911 [

(en) Lire en ligne sur Wikisource].

(en) Lire en ligne sur Wikisource]. - https://schola-sainte-cecile.com/2018/08/13/une-breve-presentation-des-rits-ambrosien-et-eusebien/

- Guéranger Prosper, Institutions Liturgiques, Volume I, Fleuriot, 1840, p. 200

- Cartulaire de l'abbaye de Saint-Martin d'Autun, Charte CXLVII.

- Cartulaire de l'abbaye de Saint-Martin d'Autun, Charte CXLVIII.

Annexes

Bibliographie

- Jean-Paul Condeyrette, Eugène IV, Compilhistoire .

- Encyclopédie catholique de 1913.

- (fr) Jean Colin, Cyriaque d'Ancône : le voyageur, le marchand, l'humaniste, Paris, Maloine, , 610 p. (ISBN 2-224-00683-7).

- Claudio Rendina, I Capitani de Ventura, Rome, Newton Compton, 1994, p. 355.

- Andrew Colin Gow, Gordon Griffiths, « Pape Eugénius IV et l'argent, prêt juif à Florence », dans Renaissance trimestrielle vol. 47 no 2, 1994, p. 282-329.

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- (en) British Museum

- (de + en + la) Sandrart.net

- (en) Union List of Artist Names

- Ressources relatives à la religion :

- Ressource relative à la musique :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Britannica

- Brockhaus

- Deutsche Biographie

- Dictionnaire historique de la Suisse

- Dizionario biografico degli italiani

- Dizionario di Storia

- Enciclopedia italiana

- Enciclopedia De Agostini

- Gran Enciclopèdia Catalana

- Larousse

- Nationalencyklopedin

- Store norske leksikon

- Universalis

- Visuotinė lietuvių enciklopedija