Bataille de Varna

La bataille de Varna, que les Turcs connaissent aussi sous le nom de guerre de Varna (en turc : Varna Savaşı), se déroule le entre Varna et Kaliakra dans l'actuelle Bulgarie et oppose les forces combinées de la Hongrie, de la Pologne et de la Valachie commandées par le roi Ladislas III Jagellon aux Ottomans emmenés par leur ancien sultan Mourad II. Ces derniers remportent l'affrontement, qui marque donc l'échec de la croisade de Varna prêchée par le pape Eugène IV et débutée quelques mois auparavant.

peinture de Jan Matejko.

| Date | |

|---|---|

| Lieu | Varna (Empire ottoman) |

| Issue | Victoire ottomane |

| 11 000 à 21 000 morts | ≈ 4 000 morts |

Batailles

Niš · Zlatitsa (en) · Kunovica (en) · Varna

| Coordonnées | 43° 13′ nord, 27° 53′ est | |

|---|---|---|

|

Contexte

L'ouverture des portes de l'Europe aux Ottomans par les Romains

Au XIVe siècle, l'Empire romain d'Orient est confronté à une multitude de catastrophes. Il est frappé par plusieurs épidémies de peste, des querelles religieuses, des rivalités dynastiques et des guerres civiles. En 1345, Jean Cantacuzène demande l’appui des Ottomans pour s’emparer du trône impérial. Les soldats turcs traversent les Dardanelles et soumettent la Thrace au nom de l’Empereur. À la suite de cet épisode, les Ottomans ne cessent d’intervenir dans les affaires de l’Empire romain d'Orient.

Les Ottomans profitèrent ensuite des difficultés de l’Empire romain d'Orient contre les Serbes et les Bulgares dans les Balkans pour se porter à la défense des intérêts du Basileus. Ils prennent pied sur le continent européen en 1352 lorsque Jean Cantacuzène, devenu Empereur, leur cède le château de Çimpe en remerciement pour leur aide lors de la guerre civile. Dans les années 1360, ils conquièrent Andrinople sur Jean V Paléologue, devenant ainsi les maîtres de la Thrace. Ils rebaptisent la ville Edirne et en font leur capitale, démonstration de leur volonté d’expansion et d'implantation durable dans les Balkans.

L'encerclement de l'Empire romain d'Orient pousse Jean V Paléologue à chercher de l'aide auprès de l'Occident chrétien. Il se rend en Italie pour demander un soutien militaire qu’il n’obtient pas, car il n’a pas de quoi payer. Faisant escale à Venise sur le chemin du retour, il est fait prisonnier par le doge Andrea Contarini pour ne pas avoir remboursé ses dettes. Humilié, il finit par se reconnaître le vassal du sultan ottoman Mourad Ier[3].

La Serbie et la Bulgarie

Après les conquêtes rapides des possessions romaines, les Ottomans avaient comme nouvel objectif, la conquête des pays slaves et de la péninsule balkanique. Le , ils remportent la bataille de la Maritsa, aussi appelée « la déroute des Serbes ». Le sultan Mourad Ier est alors reconnu comme suzerain par de nombreuses principautés serbes.

Le prince Lazare décide de se proclamer roi de Serbie et de s’émanciper de la tutelle ottomane. Avec une coalition de chrétiens originaires de plusieurs États d’Europe de l’est, il affronte l’armée ottomane et ses vassaux, notamment l’Empire romain d'Orient, à la première bataille de Kosovo, le . La bataille est très serrée et l’issue semble incertaine, jusqu’à ce que le sultan meure poignardé. Les chrétiens sont alors convaincus de leur victoire, mais les fils du sultan reprennent le dessus et remportent la victoire. Lazare est décapité, et la Serbie moravienne devient vassale de l’Empire ottoman. Après le siège de Tarnovo en 1393, c’est la Bulgarie qui tombe aux mains des Turcs, suivi par la Valachie en 1395[3].

La bataille de Nicopolis (1396)

À la suite des conquêtes de la Serbie et de la Bulgarie par les Ottomans, la Hongrie est toute désignée pour être leur prochaine victime. Son roi, Sigismond de Luxembourg, demande le soutien des princes chrétiens pour combattre les Turcs et défendre l’Europe centrale. Des combattants français, anglais, allemands, des chevaliers de Rhodes et des mercenaires répondent à son appel en grand nombre, alors que Venise, Gênes et l’Empire romain d'Orient fournissent les navires pour transporter les troupes. L'affrontement, considéré par certains comme une croisade, a lieu le à Nicopolis. Les Ottomans remportent une victoire importante sur les troupes chrétiennes et de nombreux nobles français, comme Jean de Vienne ou Jean de Carrouges, trouvent la mort.

Les conséquences de cet affrontement ont une importance majeure. Les Ottomans consolident leurs territoires dans les Balkans, qui s’étendent désormais jusqu’au Danube. Elle constitue la dernière croisade pour l’Europe occidentale, les Balkans sont désormais seuls pour faire face aux Ottomans. De plus, cette bataille constitue le coup d’envoi des guerres entre la Hongrie et les Ottomans, qui sont prolongées jusqu’au XVIIIe siècle avec l’Autriche[3].

Siège de Constantinople (1422) de Thessalonique (1422-1430) et autres conquêtes

En 1422, l’oncle du sultan Mourad II, Mustafa, revendique le trône. Les Romains, vassaux de l’Empire ottoman, se voient dans l’obligation de soutenir l’un des deux camps. Manuel II Paléologue, sous les pressions de son fils et coempereur Jean VIII Paléologue, décide d’appuyer Mustafa. Ce dernier est finalement vaincu et tué à Andrinople. Pour se venger, Mourad II assiège Constantinople, mais échoue à prendre la ville. Il se tourne alors vers Thessalonique, que les Romains cèdent à Venise en 1423, car ils sont dans l’incapacité de défendre la ville.

En 1430, Les Ottomans réussissent finalement à prendre Thessalonique. Si en raison de leurs intérêts commerciaux, la république de Venise avait toujours consenti à entretenir de bonnes relations avec les Ottomans, cet épisode, où des Vénitiens perdent la vie face aux Ottomans, constitue un tournant dans les relations entre les deux puissances. Dès lors, Venise rejoint la coalition anti-ottomane. Jusqu’en 1439, Les Ottomans multiplient les conquêtes dans les Balkans, annexant la Thessalie, l’Épire et l’Albanie.

La succession du royaume de Hongrie

En 1439, alors que la Hongrie est menacée par l’avancée ottomane, son roi Albert II décède sans héritier mâle. Son fils Ladislas V ne naît que l’année suivante. Une querelle de succession oppose alors la reine Élisabeth de Luxembourg, veuve d’Albert II, qui revendique le trône pour Ladislas V, et plusieurs nobles, dont Jean Hunyadi, qui désirent faire de Ladislas III Jagellon, l'influent roi de Pologne, le souverain de Hongrie. Le pape Eugène IV donne son soutien à Ladislas III, qui est sacré roi en 1440, en échange de la promesse de son appui dans une croisade pour éradiquer la présence ottomane dans les Balkans[4].

Siège de Belgrade (1440) et pression des Karamanides en Anatolie

Conscient de l’importance stratégique de Belgrade pour la conquête de l’Europe centrale, le sultan Mourad II à la tête d'une armée de 100 000 hommes, pose une première fois le siège devant la cité (en) fin . L’historien serbe Dušan T. Bataković commente ainsi la portée de cette période pour la ville : « La signification de Belgrade dans l’histoire serbe ne fit qu’augmenter à mesure que se rapprochait la chute du régime du despotat serbe. Belgrade devint le symbole des efforts conjugués afin d’empêcher les Turcs de pénétrer en Pannonie et jusqu’au centre du continent européen »[5].»

Au moment où les Ottomans sont repoussés à Belgrade par les chrétiens, le beylicat des Karamanides, dynastie turque rivale des Ottomans, se révolte et attaque les Ottomans en Anatolie. Mourad II est donc obligé de quitter les Balkans pour aller mater la rébellion.

Pendant ce temps, le roi Ladislas III Jagellon, qui devait faire face à Élisabeth de Luxembourg et ses partisans qui refusaient de reconnaître son autorité, en profite pour mettre fin, en 1442, à la guerre civile qui divisait la Hongrie depuis son couronnement. À partir de ce moment, il peut se consacrer pleinement à sa promesse de croisade faite au Pape Eugène IV en échange de son couronnement[4].

Organisation de la croisade

Tentative d'unification des églises orthodoxe et catholique, puis l'appel à la croisade contre les Ottomans et pour la défense de l'Europe centrale

À la suite de la catastrophe de Nicopolis en 1396, le destin de l'Empire romain d'Orient était plus qu’incertain. Isolé de toute part, et ne pouvant plus compter sur l’appui des Occidentaux, la chute de Constantinople semble inéluctablement proche. Ce fut l’Empire timouride qui donna du répit à la ville. Tamerlan écrasa, en 1402, l’armée ottomane de Bayezid Ier à la bataille d'Ankara. Aux yeux des chrétiens, l’occasion à saisir était unique pour reprendre la lutte contre les Turcs dans l’espoir d’écarter pour longtemps leur menace sur l'Empire romain d'Orient, voire de les chasser des Balkans. Bayezid avait été fait prisonnier par Tamerlan et s’était donné la mort, ses quatre fils (Mehmed, Suleyman, Isa et Musa) se disputaient sa succession. L’Empire ottoman se disloquait. Mais les relations tendues entre les différentes nations chrétiennes avaient fait en sorte qu’aucune action ne fût organisée pour contrer les Ottomans[3]. La guerre de Cent Ans et le Grand Schisme entre les papautés de Rome, d'Avignon et de Pise divisent alors l'Occident chrétien. Le sultan Mehmed Ier, régnant de 1413 à 1421, a donc le temps de reconstituer ses forces et de réorganiser l'État[6].

Mais, en 1438, l'Empire romain d'Orient doit maintenant faire face à un Empire ottoman puissant gouverné par le sultan Mourad II, dont l’autorité n’est plus contestée. Conscient que la prise de la ville n’est plus qu’une question de temps, l’empereur Jean VIII sollicite l’aide des Occidentaux, ses seuls alliés potentiels. Sachant qu’il lui faudrait l’appui du Pape pour prêcher une croisade afin de protéger le foyer de la chrétienté orthodoxe, il s’accorde avec Eugène IV pour organiser un concile œcuménique à Ferrare afin d’entamer la réunification des Églises orthodoxe et catholique. L'union est obtenue, mais n’est finalement jamais appliquée en raison de l'opposition des ecclésiastes orthodoxes qui l'avaient signée sous la contrainte de Jean VIII. Toutefois, elle aura permis l'enclenchement des démarches pour lancer une éventuelle croisade contre les Ottomans[7].

C’est ainsi que le , le pape Eugène IV publie une bulle appelant à la croisade[8].

La croisade de Varna

Le début, un triomphe en demi-teinte pour les Chrétiens

Début , Jean Hunyadi, le voïvode de Transylvanie (alors sous contrôle hongrois), arrête une force d'invasion ottomane de 70 000 hommes commandée par le général Hadım Şehabeddin (en) sur les rives de la Ialomița.

Galvanisé par cette victoire, Hunyadi pense qu'une nouvelle croisade est possible. En Anatolie, au printemps 1443, les Karamanides se soulèvent et le sultan Mourad II décide d'aller les mater, laissant alors provisoirement la Roumélie sous les ordres de ses généraux. La diète de Buda profite de cette situation pour déclarer la guerre aux Ottomans le jour du dimanche des Rameaux. Mais, en raison d'un manque de coordination, l'Empire ottoman n'est pas pris a revers et Mourad II écrase les Karamanides avant que les chrétiens n'ait pu mettre leurs menaces à exécution.

À la mi-, sachant que le sultan ne pourra pas mobiliser ses timariotes, occupés à collecter la récolte pour payer les impôts, Hunyadi franchit le Danube à la tête d'une armée de 40 000 hommes. Accompagné de Ladislas III Jagellon et Đurađ Branković, il attaque Niš au début du mois de et s'empare de la ville, poussant Kasım Pasha (en) (successeur de Hadım Şehabeddin à la tête de la Roumélie) et son co-commandant Turahan Beg à fuir en direction de Sofia pour avertir Mourad II du danger imminent qui pèse sur son Empire. Dans leur débâcle, les deux hommes utilisent la politique de la terre brûlée afin d'user les croisés. Arrivés à Sofia, ils conseillent au sultan d'incendier la ville et de se retirer dans les cols de montagne alentours, où les Ottomans pourraient bénéficier d'un avantage malgré leur criante infériorité numérique. Le sultan accepte la seconde proposition, permettant aux Ottomans de remporter la bataille de Zlatitsa (en) le . Les Ottomans tentent de capitaliser sur cette victoire, mais leur armée, partie à la poursuite des croisés, est vaincue par ces derniers à la bataille de Kunovica (en) après être tombée dans une embuscade début . Quelques jours après leur victoire, les croisés atteignent Prokuplje où Đurađ Branković propose à ses alliés hongrois et polonais de passer l'hiver dans les villes fortifiées serbes, ce qu'ils refusent, préférant retourner à Buda pour y célébrer leur "victoire". Pendant ce temps, Mourad II décide de démettre Turahan Beg de ses fonctions et de le faire emprisonner à Tokat afin de lui faire payer l'échec de Kunovica dont il le tient largement responsable.

Le traité d'Edirne et la paix de Szeged

Le sultan Mourad II est poussé à la paix par sa sœur dont le mari est captif des croisés et par sa femme Mara dont le père n'est d'autre que Đurađ Branković. Le , Mara envoie un émissaire à son père pour entamer des pourparlers de paix. Le , Đurađ Branković envoie une lettre à Mourad II pour lui annoncer que son ambassadeur Stojka Gisdanić est sur le point d'arriver à Edirne pour y négocier un traité de paix qu'il lui demande de remettre en Hongrie avec ses propres ambassadeurs afin que Ladislas III puisse également y adhérer. Le même jour, ce dernier jure devant la diète et le cardinal Giuliano Cesarini de conduire une nouvelle expédition contre les Ottomans à l'été.

Un premier traité est signé à la va-vite à Edirne le en raison d'une nouvelle attaque des Karamanides en Anatolie. Les termes de la paix acceptés par Mourad II sont très défavorables à son Empire puisqu'ils incluent la reddition de 24 villes serbes comprenant les grandes forteresses danubiennes de Golubac et de Smederevo[9]. Après avoir juré de respecter le traité, Mourad II envoie le Bulgare Suleïman Baltaoğlu et le Grec Vranas à la cour du roi de Hongrie pour que celui-ci le ratifie. Mais Ladislas III a d'autres plans : il promet au cardinal Cesarini de rassembler une grande armée à Várad le pour attaquer à nouveau les Ottomans. Đurađ Branković est plus enclin à accepter la paix, qui lui est très favorable, et soudoie Jean Hunyadi (en lui transférant la seigneurie de Világosvár) pour qu'il l'accepte à son tour.

Début , les ambassadeurs ottomans Baltaoğlu et Vranas arrivent à Szeged, où la version finale du traité (encore plus défavorable aux Ottomans puisqu'elle inclut le retrait des troupes ottomanes d'Albanie) est actée le . Le lendemain, elle est ratifiée par Đurađ Branković et Jean Hunyadi à Várad.

Reprise de la croisade, en route vers Varna

Ladislas III, qui avait juré devant une assemblée de barons et de prélats d'« abjurer tout traité, présent ou futur, qu'il avait passé ou qu'il allait conclure avec le sultan », propose à Jean Hunyadi de trahir la paix de Szeged (en) en échange de la Bulgarie, ce qu'il accepte immédiatement. Au même moment, Mourad II retourne en Asie pour régler un nouveau conflit avec les Karamanides. Pensant que les termes de la paix de Szeged contenterait les Centreuropéens pour les années à venir, Mourad II abdique en faveur de son jeune fils Mehmed II, une fois le problème karamanide résolu. Les Centreuropéens voient dans la nomination de cet adolescent de 12 ans inexpérimenté, une raison de plus pour relancer la croisade de Varna, ce qu'ils font le en ayant pris soin d'attendre que les Ottomans remplissent leur part du traité d'Edirne.

Pour les croisés, cette occasion constitue enfin la revanche tant attendue sur le désastre de Nicopolis. Les armées croisées empruntèrent à nouveau la route du Danube, pillant tout sur leur passage, pour rejoindre en mer Noire la flotte vénitienne qui les conduirait ensuite à Constantinople. En longeant la côte, les coalisés déboucheraient dans la plaine de Thrace, profitant de l’absence du sultan encore en Anatolie.

La bataille de Varna est une option à laquelle les croisés n'avaient même pas songé lors du lancement de la Longue campagne. Mais l’une des principales faiblesses des croisades sont les rivalités opposant les différents acteurs des coalitions chrétiennes. Elles affaiblissent considérablement la coordination des actions communes et le fait que chacun tente de servir ses intérêts avant ceux de la coalition ne permet pas d’établir un climat de confiance. Les décisions personnelles, imprévisibles, peuvent mettre en péril toute une opération et diminuer les chances de succès.

Le sultan, conscient de cela, utilise cet atout à son avantage. Les territoires autrefois occupés par l’Empire romain d'Orient et maintenant sous le contrôle de l’Empire ottoman sont cruciaux pour le commerce maritime de Venise et Gênes. Ainsi, lorsque Venise envoie sa flotte en direction du Bosphore pour empêcher le débarquement de l'armée de Mourad II dans les Balkans, Mourad signe un accord commercial avec les Génois, rivaux des Vénitiens. En contrepartie, ces derniers assurent le transport de ses troupes de l'autre côté du Bosphore. Les Vénitiens, ralentis par les manœuvres de la flotte génoise, ne peuvent rejoindre les croisés qui se retrouvent coincés à Varna alors que les Ottomans arrivent à grands pas par le sud.

La bataille de Varna

Déroulement

Après leur défaite à Belgrade (en) en , les Ottomans ont signé une trêve de dix ans avec la Hongrie que cette dernière ne respecte pas, puisqu'elle s'est entendue avec la république de Venise et le pape Eugène IV pour organiser une nouvelle croisade. Mourad II, rappelé au pouvoir par le Grand Vizir Çandarlı Halil Hayreddin Pacha, décide donc de mener son armée sur les terres occidentales. Des bateaux français et génois aident son armée à traverser le Bosphore.

L'armée chrétienne commandée par les voïvodes de Transylvanie et de Valachie, Jean Hunyadi et Vlad Dracul, est principalement formée de Magyars, de Roumains et de Polonais, mais compte aussi des détachements tchèques, croates, serbes, bulgares, russes et même français.

La flotte vénitienne, incapable de transporter les croisés de Varna à Constantinople, n'est pas non plus en mesure d'empêcher l'armée ottomane venue d'Anatolie de débarquer en Europe, ce qui lui vaut des accusations de trahison qu'elle niera toujours.

Le , les chrétiens sont alertés de la présence d'une énorme armée ottomane autour de Kaliakra, Jean Hunyadi va en reconnaissance l'examiner. Réalisant que les forces turques surpassent largement en nombre celles des chrétiens, il convoque immédiatement un conseil de guerre. Cesarini est favorable à un retrait, les Turcs ayant l'avantage du terrain. Mais la fuite aurait laissé la possibilité aux Turcs de harceler sans relâche les chrétiens, de plus la fierté de Ladislas III et de Hunyadi les dissuade de fuir. Cesarini propose alors de camper sur une position défensive et d'attendre des renforts moldaves, génois et romains par la mer Noire, de manière à prendre les Ottomans à revers. Tous approuvent sauf Hunyadi qui préfère une attaque frontale pour paniquer l'ennemi. « S'échapper est impossible, se rendre est impensable. Battons-nous avec courage et honorons nos armes », dit-il.

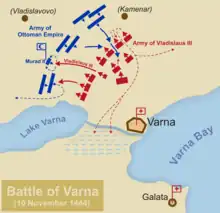

Le , la bataille de Varna commence. Du côté des Chrétiens, Jean Hunyadi couvrit les arrières de l’armée par des voitures et des machines. L’aile gauche, composée majoritairement de cavaliers polonais, s’appuie sur le lac Varna pour protéger son flanc gauche. L’aile droite, qui constitue le principal atout des Hongrois, s’installe entre le lac et les côtes de la mer. Hunyadi place le roi Ladislas III à l’arrière, où il ne court pas de danger, et lui demande de rester en position tant qu’on ne l’appelle pas. Hunyadi quant à lui, garde les Valaques près de lui et se tient prêt à appuyer la première ligne. Du côté des Ottomans, Mourad s’installe au centre avec ses janissaires, derrière un fossé garni de pieux. La cavalerie est répartie équitablement sur les ailes gauche et droite et les bagages et chameaux sont laissés derrière[9].

La bataille commence, quinze mille cavaliers d’Asie chargent en premier, Hunyadi va à leur rencontre avec les Valaques. Ils les repoussent, les poursuivent et pénètrent jusqu’à la tente du sultan qui veut prendre la fuite. Vers le début de l’après-midi, après l’anéantissement et la mise en déroute des flancs du dispositif ottoman, la partie est pratiquement gagnée pour l’armée commandée par Jean Hunyadi. Les Valaques continuent leur course jusqu’aux bagages où ils pillent les chameaux et les chariots ennemis pendant que les Hongrois et les Roumains de Transylvanie sèment la mort sur l’aile gauche parmi les Rouméliotes en fuite. La victoire est à portée de main pour les croisés. Selon le plan de Hunyadi, les escadrons du roi doivent rester encore immobiles pour fixer la garde de Mourad II et l’empêcher d’intervenir dans la bataille. Une fois la droite ottomane anéantie, la totalité des forces chrétiennes pourrait converger vers le centre ottoman pour engager dans un combat décisif ce dernier corps de l’armée ennemie. Mais Ladislas III, voyant les Valaques percer les lignes ennemis, ne suit pas les conseils d’Hunyadi et fonce tête baissée vers Mourad avec sa garde personnelle de 500 cavaliers, alors que Mourad est défendu par 5 000 janissaires. Obligée de traverser le fossé de pieux et exposée aux volées de flèches ennemies, la garde du roi subit de nombreuses pertes[4].

Lorsque Mourad aperçoit Ladislas, il perce son cheval avec un javelot. Le roi tombe au sol et se fait décapiter par un des janissaires de Mourad, qui s'empresse d'embrocher sa tête sur une lance afin de la dévoiler aux croisés en criant : « Voici la tête de votre roi ! ». Les croisés, dans un mouvement de panique général, commencent tous à s’enfuir. Mais le lendemain, Mourad attaque le reste des Hongrois et réussit à les faire presque tous prisonniers[9].

Apprenant à leurs dépens qu'ils ne pourraient vaincre leur ennemi qu'en le poussant à quitter ses retranchements (leurs attaques de cavalerie sur les deux ailes ennemies s'étant heurtées à une efficace résistance) Mourad II et ses généraux battirent en retraite afin de pousser Hunyadi à attaquer au centre. Ladislas III qui menait l'attaque, s'écrasa contre les rangs des janissaires, défendus de fossés et de pieux fichés vers l'avant. Au terme d'un rude affrontement, ils encerclèrent sa garde et le tuèrent. La mort du roi, conjuguée à la charge de la cavalerie ottomane qu'ils croyaient en déroute, provoqua la panique des combattants hongrois. Hunyadi s'échappa grâce au sacrifice de ses compagnons[10]. La tête du roi Ladislas fut exposée à Andrinople.

Conséquences

Après cet épisode désastreux, les chrétiens sont démoralisés, d'autant plus qu'une tempête empêche la venue de la flotte des Romains, des Moldaves et des Génois. L'armée chrétienne se dégage de la nasse de Kaliakra et fuit devant les musulmans. Autant d'hommes meurent au cours de la fuite que de la bataille. Toutefois, les pertes importantes essuyées par l'Empire ottoman lors de la bataille, l'empêchent de capitaliser sur sa victoire plus dissuasive qu'autre chose.

En 1448, Jean Hunyadi tente une dernière fois de mener une campagne répressive contre les Ottomans, mais il est défait lors de la seconde bataille de Kosovo. Cette défaite et celle de Varna sonnent le glas des croisades et de l'aide apportée par les occidentaux à Constantinople, qui tombe aux mains des Ottomans cinq ans plus tard[7]. De plus, à la suite de ces deux défaites, la plupart des territoires balkaniques au sud du Danube passent définitivement sous le contrôle des Ottomans[6].

Notes et références

- (en) Frank Tallett (dir.) et D. J. B. Trim (en) (dir.), European warfare, 1350-1750, Cambridge, Cambridge University Press, , 394 p. (ISBN 978-0-521-88628-4, 0-521-88628-7 et 978-0-521-71389-4, OCLC 435418136, lire en ligne), chap. 7 (« Ottoman military organisation in South-Eastern Europe, c.1420-1720 »), p. 143 :

« Drawing only on internal sources, the Ottomans mobilised 30,000 to 40,000 troops from Anatolia who were joined by a further 7,000 Rumelian troops following their crossing of the Gallipoli Straits into Rumelia. When the volunteer and self-mobilising akinci forces are included, it seems probable that an Ottoman force totalling nearly 60,000 took the field against the invading crusader army of 16,000. »

- (en) Joanot Martorell et Martí Joan de Galba (en) (trad. David H. Rosenthal (en), préf. David H. Rosenthal), Tirant lo Blanc, Baltimore, Johns Hopkins University Press, , 640 p. (ISBN 0-8018-5421-0 et 978-0-8018-5421-7, OCLC 34046341)

- Jean-François Solnon, L’Empire ottoman et L’Europe, Paris, Perrin, , 832 p. (ISBN 978-2-262-07216-2), p. 27-30, 33-36, 39-42, 44

- Emmanuel Antoche, « Les expéditions de Nicopolis (1396) et de Varna (1444) : Une comparaison, Partie II », sur www.academia.edu

- Bataković, Dušan T., 1957- ... et Mihailovic, Ljubomir, 19..- ..., Histoire du peuple serbe, L'Age d'homme, (ISBN 2-8251-1958-X et 978-2-8251-1958-7, OCLC 420118941, lire en ligne), p.83

- Delorme, Olivier, (1958- ...).,, La Grèce et les Balkans : du Ve siècle à nos jours. I, Paris, Gallimard, impr. 2013, cop. 2013 (ISBN 978-2-07-039606-1 et 2-07-039606-1, OCLC 863155908, lire en ligne), p. 73, 76-77

- Cheynet, Jean-Claude., Byzance : l'empire romain d'Orient, Malakoff/58-Clamecy, A. Colin, , 220 p. (ISBN 978-2-200-62285-5 et 2-200-62285-6, OCLC 1089140662, lire en ligne), p. 192

- Paul Rousset, Histoire d'une idéologie : La croisade, Lausanne, L'Âge d'homme, , 218 p. (ISBN 978-2-8251-3023-0, lire en ligne), p. 139

- Mihail Kogălniceanu, Histoire de la Valachie, de la Moldavie et des Valaques Transdanubiens, Volume 1, Londres, Forgotten Books, , 490 p. (ISBN 978-1-390-64139-4), p. 81-86

- D'après George Dodd, Pictorial History of the Russian War 1854-56, W. & R. Chambers, p. 51–55 ; W.E.D. Allen et Paul Muratoff, Caucasian Battlefields, Cambridge University Press, , 690 p. (ISBN 1-108-01335-X), p. 69–71. Cités par (en) Mesut Uyar et Edward J. Erickson, A military history of the Ottomans : from Osman to Atatürk, Santa Barbara (Calif.), Praeger Security Int. (ABC-CLIO, LLC), , 379 p. (ISBN 978-0-275-98876-0, lire en ligne), p. 28-30