Royaume du prêtre Jean

Le royaume du prêtre Jean était un État chrétien nestorien situé en Orient, attesté par plusieurs voyageurs européens des XIIe et XIIIe siècles (dont Hugues de Gabala, Guillaume de Rubrouck et Marco Polo).

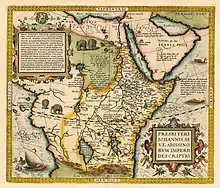

Néanmoins, les recherches ultérieures des Européens pour le situer précisément (Inde, Empire mongol, Asie centrale, Afrique de l'Est) s'avéreront toutes infructueuses et vont progressivement transformer le royaume en contrée mythique. Au XIVe siècle, certains situaient ce royaume en Éthiopie.

La naissance de la rumeur

Otton de Freising

La première mention du prêtre Jean apparaît au milieu du XIIe siècle dans la Chronique de l'évêque allemand Otton de Freising. Il y est fait mention d'un évêque syrien nommé Hugues de Gabala, arrivé en Occident pour y annoncer la chute de la ville d'Édesse, tombée aux mains des musulmans. Il s'agit du premier revers sérieux des Croisés en Terre Sainte. Hugues raconte également que :

« … un certain prêtre Jean habitant en Extrême-Orient, au-delà de la Perse et de l'Arménie, roi et prêtre, chrétien mais nestorien, aurait fait la guerre aux rois perses et mèdes appelés Sarmiades et les aurait chassés de leur capitale, Ecbatane. »

— Marie-Paule Caire-Jabinet, Le Royaume du prêtre Jean, p. 37.

Lettres reçues par des souverains

Vers 1165, commence à circuler dans l'entourage des rois chrétiens, une lettre en latin adressée à l'empereur Manuel Ier Comnène de Byzance. Rédigée par un certain « prêtre Jean », elle décrit l'existence d'un royaume chrétien tout à l'est :

« Au-delà de la Perse et de l'Arménie, s'étend un merveilleux royaume dirigé par le prêtre Jean. Cette terre est traversée par un fleuve provenant du Paradis, charriant émeraudes, saphirs et rubis. Toutes les valeurs chrétiennes sont respectées à la lettre. Le vol, la cupidité, le mensonge sont inconnus. Il n'y a pas de pauvres. Surtout pas le prêtre Jean, dont le palais sans fenêtres est éclairé de l'intérieur par toutes les pierres précieuses dont il est paré… »

À l'époque des croisades, le mythe du prêtre Jean prend de l'ampleur. Il pourrait devenir un soutien potentiel de l'Europe contre les musulmans. Au cours des dernières croisades, des écrivains considèrent son existence comme certaine.

Une lettre reçue par Saint Louis en 1248 (d'après les Grandes Chroniques de France conservées en l'église Saint Denis) mentionne que le Prêtre Jean aurait eu une fille :

Si ont une ancienne coustume que quant le grant roy Cham est mort, les princes et les chevetains ont povoir d'establir nouvel roy; mais il convient qu'il soit fils ou nepveu de celluy qui devant est roy, et qui derrenièrement est mort, ou qu'il luy appartiengne de bien près. Et si disoient les messages que le roy qui les avoit envoiés, estoit issu de femme crestienne, et avoit esté fille de prestre Jehan, le roy d'Ynde; et par l'amonnestement de celle bonne dame et d'un évesque qui estoit nommé Thalassias, le roy des Tartarins et dix-huit autres princes avoient receu baptesme; et sont encore entr'eux mains haus princes et mains autres qui ne se veullent crestienner. «Et sachiez que le prince Eschartay par qui nous sommes ça venus est religieux de long temps, et n'est point du royal ligniée né, mais haut homme et puissant, et est en la contrée de Perse.»[1]

Guillaume de Rubrouck

Guillaume de Rubrouck, dont le voyage en Asie date de 1253-1254, rapporte (on peut lire en ligne Deux voyages en Asie dans l'édition de 1888, pp. 59-61) :

« Du temps que les Français prirent Antioche (1097), il y avait pour monarque, en ces parties septentrionales (Rubrouck vient de traverser la Volga), un prince nommé Ken-Khan. […] Au-dedans de certaines montagnes par où j'ai passé était un seigneur d'un peuple nommé Nayman, tous chrétiens nestoriens. Ce Ken-Khan étant mort, ce prêtre nestorien s'éleva et se fit roi. Tous les nestoriens l'appelaient le Prêtre-Jean, et disaient de lui des choses merveilleuses, mais beaucoup plus qu'il n'y avait en effet. […] Le roi Prêtre-Jean étant mort sans enfants, son frère Vut lui succéda et se fit appeler khan. […] Gengis le vainquit en bataille. Gengis prit une des filles de Vut qu'il donna pour femme à un de ses fils, qui devint ainsi père du grand khan Mangu, qui règne aujourd'hui. »

Marco Polo

Marco Polo, dans ses souvenirs, dictés entre 1296 et 1299 à un certain Rusta de Pise alors qu'il était incarcéré à Gênes, mentionne l'existence de communautés nestoriennes en de multiples régions de Chine. Il y évoque à plusieurs reprises un roi chrétien et son royaume, le prêtre Jean. Dans le passage où il décrit la ville de Suquian (ou Singuy, dans le Jiangsu), il explique qu'à trois jours de là se trouve le fleuve Jaune, qui vient dudit royaume.

Dans celui où il évoque la ville de Chiehsien (dans le Shaanxi[2]), il parle de la personne qui la fit faire, un certain roi Dot[3]. Ce monarque était à une époque en guerre avec le prêtre Jean, qui ne pouvait pas l'atteindre dans sa forteresse imprenable. Dix-sept jeunes gens de la cour du prêtre conçurent alors un plan. Ils se présentèrent au roi pour entrer à son service et gagner sa confiance. Deux ans plus tard, ils profitèrent d'une partie de chasse pour l'enlever et l'amener au prêtre. Ce dernier força son prisonnier à garder les bêtes pour l'humilier pendant deux ans. Passé ce délai, le prêtre Jean fit paraître le roi Dot devant lui, le vêtit de superbes vêtements, lui donna des chevaux et lui demanda de ne plus lui tenir tête, avant de lui rendre la liberté. Depuis, le roi est le vassal du prêtre.

Toujours dans son ouvrage, le voyageur évoque Caracorum, première capitale de l'Empire mongol et en profite pour raconter l'histoire du prêtre Jean. Il évoque l'époque où les Tartares, qui demeuraient près des Djurtchets, payaient un tribut (le dixième de leurs biens) à un grand seigneur. Celui-ci se nommait dans leur langue Ong Khan (Toghril), dont le nom signifie "prêtre Jean" et dont tout le monde vante le grand pouvoir. Cependant, ces Tartares devinrent de plus en plus nombreux et le prêtre eut peur qu'ils ne lui fissent tort. Il leur envoya alors un de ses généraux pour les disperser dans plusieurs contrées. Apprenant cela, ils en furent très affligés et partirent tous par un désert vers le nord. Ainsi, se rebellant, ils ne lui payèrent plus tribut. En 1187, ils se firent un nouveau roi, Genghis Khan, homme très valeureux, courageux et intelligent. Ils le tinrent pour leur seigneur et, avec son armée, il multiplia les conquêtes. En 1200, il envoya des émissaires au prêtre, lui réclamant sa fille pour épouse. Dédaigneux d'entendre cette requête de la part de celui qu'il tenait pour son vassal, ce dernier les renvoya. Entendant la réponse, Genghis Khan éclata de colère et mena sa grande armée dans la plaine de Tenduc[4] (en Mongolie-Intérieure), qui appartenait au prêtre Jean, zone idéale pour livrer bataille. Les deux armées se rencontrèrent pour se livrer un combat, à l'issue duquel le prêtre mourut et le khan sortit vainqueur, prenant alors les terres du vaincu.

Le Vénitien raconte que depuis la victoire de Genghis Khan sur le prêtre Jean, tous les descendants de ce dernier sont les vassaux du Grand Khan. De plus, tous les rois de la parenté du prêtre épousent toujours des filles de la famille du Khan. C'est ainsi le cas du roi du Tenduc, Georges, petit-fils et sixième successeur du prêtre. Marco Polo décrit ce territoire comme située à l'est du royaume d'Egrigaia (aujourd’hui Région autonome du Níngxià[2]). Il regorge de lapis-lazuli. Les habitants, vivant essentiellement de l'agriculture, fabriquent des camelots en poils de chameaux très fins et de toutes les couleurs. Bien que le pouvoir y soit au mains de chrétiens, y vivent aussi des « idolâtres » et des musulmans. Parmi ces chrétiens, il y a une « race de gens » qui sont appelés "Argon" (que le voyageur compare aux Gasmules) et qui sont marchands[5]. C'est dans la cité de Tenduc que le prêtre Jean demeurait quand il gouvernait les Tartares, qui y vivent encore. Marco Polo explique que c'est ce lieu que les Européens appellent Gog et Magog (deux noms propres cités dans la Bible et le Coran, désignant soit des lieux, soit des peuples, soit des personnes). Il assimile ces noms aux Œng et aux Mongols, les deux « races » de ce pays avant que les Tartares ne s'en allassent, les premiers étant les gens du pays et les seconds les Tartares[6].

Le voyageur raconte qu'en 1266, Qaïdu et son cousin Jesudar attaquèrent deux généraux du Kubilai Khan et en ressortirent victorieux[7]. Deux années passèrent avant que le premier ne parte pour Caracorum où se trouvaient Nomoukan (quatrième fils de Kubilai), ainsi que Georges (le nouveau prêtre Jean)[8]. S'ensuivit alors une terrible bataille. Mais un jour, Qaïdu appris que Nomoukan allait recevoir une grande armée en renfort envoyée par son père, il renonça à s'attarder et s'enfuit avec ses hommes. Leurs adversaires renoncèrent à les poursuivre, étant eux-mêmes très fatigués, se reposant sans regret. Qaïdu et les siens finnirent par retourner chez eux au Turkestan, à Samarcande et restèrent là longtemps en paix sans faire la moindre guerre.

Marco Polo situe la capitale du prêtre (sans doute en raison d'une confusion linguistique le conduisant à assimiler la légende à un potentat local[9]) en une ville qu'il appelle Ciorcia (qui serait en chinois Iou-Tchi, Mongolie-extérieure[10]).

Jean de Joinville

Jean de Joinville est convaincu que le royaume du prêtre Jean a existé, mais qu'il a été vaincu récemment par les peuples tatares (mongols) environnants.

Jean de Mandeville

Le prêtre Jean et son royaume sont longuement évoqués par Jean de Mandeville dans son ouvrage géographique Livre des merveilles du monde, écrit entre 1355 et 1357. Pour en parler, l'auteur s'est essentiellement basé sur des textes déjà existants, tels que les écrits de Otton de Freising et d'Odoric de Pordenone, ainsi que la lettre à l'empereur Manuel Ier Comnène évoquée plus haut. Toutefois, Mandeville ajoute des informations inédites, tel que l'origine du prénom du prêtre, anecdote qu'il a peut-être connue en Égypte. Il explique qu'autrefois, un empereur très vaillant avait pour compagnon des chevaliers chrétiens. Ce souverain voulut voir comment se passent les offices chrétiens. Il entra donc avec un de ces chevaliers dans une église égyptienne, le jour samedi après la Pentecôte, alors que l'évêque faisait les ordinations. L'empereur interrogea alors son compagnon sur ce qu'il voyait, en particulier les prêtres. Alors, il ne voulût plus être empereur mais prêtre. Il demanda à prendre le nom du premier qui sortirait de l'église : l'homme en question s'appelant Jean, l'empereur se fit appeler Prêtre Jean[11].

Les conquêtes ottomanes

Par la suite, les conquêtes ottomanes, notamment la chute de Constantinople en 1453, ravivèrent en Europe un instinct de défense. La perspective d'une terre chrétienne au-delà des terres musulmanes permettait d'envisager de prendre les infidèles en tenaille. La recherche de ce royaume poussa les Européens à s'avancer vers les Indes, persuadés d'y trouver un soutien chrétien[12].

L’Éthiopie chrétienne du negus

En 1323, dans le chapitre VI de ses Mirabilia, Jourdain de Séverac, identifie le prêtre Jean au Négus, empereur de la lointaine Éthiopie et souverain des monophysites. Il situe son royaume dans ce qu'il appelle "India Tertia", qu'il n'a jamais visité, mais dont il rapporte des témoignages qu'il juge dignes de confiance. D'après lui, on y trouve beaucoup de dragons portant sur la tête des escarboucles. Ces brillantes pierres sont souvent associées dans les légendes européennes aux vouivres, créatures semblables aux dragons. Toujours selon l'ouvrage, quand les dragons meurent, les habitants de la région récupèrent ces pierres, qu'ils offrent à l'empereur des Éthiopiens, « que vous appelez Prestre Johan ». Cette région est aussi habitée par des oiseaux géants, les Rokhs, notamment mentionnés dans la littérature arabe. On y trouve aussi des licornes et des chats produisant un parfum (possiblement la civette indienne, réputée pour son musc (en)). L'auteur dit qu'entre cette Inde et l'Éthiopie se trouve le Paradis terrestre, car c'est de ces régions que descendent ses quatre fleuves[13].

Les Portugais, en particulier, n'auront de cesse de chercher ce royaume, et leurs missions atteindront finalement l’Éthiopie chrétienne du Négus. Vers la fin du XVe siècle, des missions portugaises arrivent dans ce pays. Parmi les membres de ces expéditions se trouve notamment Pêro da Covilhã qui arrive en Éthiopie en 1490 et présente au Negusse Negest chrétien une lettre du roi du Portugal, adressée au prêtre Jean[14].

Auparavant, les Européens avaient également cru reconnaître le mythique royaume du prêtre Jean dans l'Empire mongol dirigé par un petit-fils de Gengis Khan dont l'épouse, Börte, était une fervente chrétienne qui se rendait à la messe tous les jours.

Il existait d'autres communautés chrétiennes sans lien avec l’Occident, dont :

- les communautés coptes de l’Égypte ;

- les communautés du sud de l’Inde, les chrétiens de saint Thomas, dans l’actuel Kerala ;

- en Chine, où en 1307, le pape Clément V avait créé un archevêché à Pékin à la tête duquel il installa le franciscain Jean de Montecorvino (Jean Corvin) ;

- des communautés nestoriennes en Perse et en Chine.

Le prêtre Jean dans la culture et les arts

Littérature

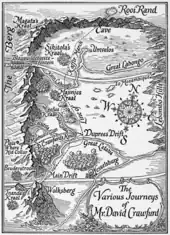

- Dans Le Prêtre Jean (en) de John Buchan (1910), l'héritage supposé du prêtre Jean sert de point de départ au roman.

Carte obtenue à partir du scan du roman "Prester John" (1910), écrit par John Buchan et illustré par Henry Clarence Pitz.

Carte obtenue à partir du scan du roman "Prester John" (1910), écrit par John Buchan et illustré par Henry Clarence Pitz. - Dans « Les Oiseaux de proie » (1997), premier tome de la Saga des Courtney de Wilbur Smith, le royaume du prêtre Jean est l'un des décors du roman[15].

- Le royaume est évoqué dans La Saga du prêtre Jean (de 1986 à 1987), une série de livres-jeux française créée par Doug Headline en collaboration avec Dominique Monrocq, Michel Pagel et Jacques Collin.

- Le roman La Folie de Dieu (1998), de Juan Miguel Aguilera, a pour sujet la recherche de ce royaume.

- Dans Baudolino (2000) d'Umberto Eco, la recherche de son royaume est la base de l'intrigue du roman.

Bande dessinée

- Le prêtre Jean a inspiré le personnage de fiction Prester John (apparu pour la première fois en 1966), qui évolue dans l'univers Marvel de l'éditeur Marvel Comics.

- Le prêtre Jean apparaît aussi dans la série Messire Guillaume (2006-2009), dessin de Matthieu Bonhomme et scénario de Gwen de Bonneval, aux éditions Dupuis. Cette série fut publiée dans le journal Spirou.

- Dans « La première clé » (2007), tome 6 de la saga Ulysse Moore de Pierdomenico Baccalario, le royaume du prêtre Jean est la destination de l'une des portes du temps.

- Dans Équatoria (2017), Corto Maltese recherche le miroir du prêtre Jean. Celui-ci est identifié comme étant Toghril, chef de la tribu mongole des Kéraït.

Télévision

- Dans la série Marco Polo produite par Netflix, des allusions au prêtre Jean sont faites dans la saison 2 (2016).

Notes et références

- Grandes Chroniques de France, lire en ligne

- Marco Polo (trad. Pierre-Yves Badel), La description du monde, Le livre de Poche, coll. « Lettres gothiques », 1998

- D'autres versions de récit de Marco Polo (comme celle-ci) parlent d'un roi d'or, ce qui désigne la dynastie Jin (dont le nom signifie « dynastie d'or »), renversée par les Mongols. Ce que le voyageur raconte sur ce roi est une pure légende édifiante. Marco Polo (trad. Pierre-Yves Badel), La description du monde, Le livre de Poche, coll. « Lettres gothiques », 1998, p. 261.

- Le Tenduc, au nord-est du fleuve Jaune, était habité par les Œngut, de langue turque et de religion nestorienne. Censés défendre la Chine du Nord, ils se rallièrent à Gengis. Il est possible que les sonorités aient conduit Marco Polo à faire d'eux le peuple du prêtre Jean - Ong-Khan - et à situer dans le Tenduc la bataille entre Gengis et le prêtre, alors qu'elle eut lieu beaucoup plus au nord, en Mongolie même. Marco Polo (trad. Pierre-Yves Badel), La description du monde, Le livre de Poche, coll. « Lettres gothiques », 1998, p. 177.

- Marco Polo compare aux Gasmules, descendants d'unions entre Byzantins et « Latins », les argon, mot turc signifiant métis. Paul Pelliot, dans ses Notes sur Marco Polo, dit que la « race » décrite serait celle de musulmans, la tribu des Argun, originaires de la région de Samarcande et déportés en Orient. Le voyageur aurait appliqué à tort le sens du mot argon "métis" aux musulmans argun. Marco Polo (trad. Pierre-Yves Badel), La description du monde, Le livre de Poche, coll. « Lettres gothiques », 1998, P. 177.

- La lettre apocryphe présente Gog et Magog comme étant les instruments du Prêtre. Les ressemblances phoniques entre Ong, Œngut et Gog, entre Mongol et Magog, ont favorisé une identification qui n'est pas propre à Marco Polo, mais qu'il tient de la tradition arabe. Cette identification se trouve aussi chez Matthieu Paris dans sa Chronica maiora. Similairement, Ricoldo da Monte Croce fait venir Mogoli de Magagoli. Les atrocités commises par les Tartares réveillèrent chez les Occidentaux les vieilles hantises du châtiment de Dieu, celle de la fin des temps et du Jugement. Plus bestiaux qu'humains, anthropophages, les Tartares étaient censés sortir du Tartare, c'est-à-dire l'enfer. C'étaient eux, les peuples impurs et réprouvés de Gog et Magog qu'Alexandre le Grand aurait enfermé, selon des légendes, derrière la Porte de Fer. Ils avaient donc réussi à forcer la muraille édifiée par ce conquérant. Ils étaient loin d'être les sujets du Prêtre Jean, puisque leur premier crime avait été d'éliminer ce prince chrétien, désormais identifié à Ong Khan. Marco Polo (trad. Pierre-Yves Badel), La description du monde, Le livre de Poche, coll. « Lettres gothiques », 1998, pp. 22 et 79. Ugo Monneret de Villard (it), Il libro delle peregrinazioni nelle parti d'Oriente..., p. 54.

- L'évènement décrit correspond sans doute à sa victoire en 1267-1268 sur le prince djaghataïde Barak. Marco Polo (trad. Pierre-Yves Badel), La description du monde, Le livre de Poche, coll. « Lettres gothiques », 1998, p 471

- Nomoukan (ou Nomogan) fut en effet envoyé contre Qaïdu en 1275, mais sans que le prince Georges (souverain des Öngüt) joua le moindre rôle. Nomoukan, trahi, fut retenu captif par Qaïdu jusqu’en 1284. Ce dernier s'est avancé en 1277 jusqu'à Caracorum. Envoyé contre lui, Bayan (en) défit sa coalition, sans définitivement venir à bout de lui, qui s'allia encore en 1287 au nestorien Naïan. Marco Polo (trad. Pierre-Yves Badel), La description du monde, Le livre de Poche, coll. « Lettres gothiques », 1998, p 471

- Le Livre de Marco Polo ou le Devisement du monde, p. 144.

- Note de A.t'Serstevens in Le Livre de Marco Polo ou le devisement du monde, p. 144.

- Jean de Mandeville, Livre des merveilles du monde, ʽLes Belles Lettresʽ, coll. « La Roue à livres », Traduit et commenté par Christiane Deluz

- Jean Amsler, La Renaissance (1415-1600), tome II de Histoire Universelle des Explorations publiée sous la direction de L.-H. Parias, Paris, Nouvelle Librairie de France, 1957, p. 34

- Jourdain de Séverac, Mirabilia Descripta, chapitre VI, lire en ligne (en anglais)

- Jean Amsler, La Renaissance (1415-1600), tome II de Histoire Universelle des Explorations publiée sous la direction de L.-H. Parias, Paris, Nouvelle Librairie de France, 1957, p. 34-36

- Pages 814 à 903 de l'édition parue chez Presses Pocket.

Voir aussi

Bibliographie

- Le Livre de Marco Polo, ou le devisement du monde (1319), texte intégral mis en français moderne par Albert t'Serstevens, collection le Livre de Poche, Albin Michel, 1955, pp. 144-150, et anecdote pp. 227-230.

- Édith et François-Bernard Huyghe, La Route de la soie ou les empires du mirage, Petite Bibliothèque Payot, Paris, 2006.

- Marie-Paule Caire-Jabinet, « Le Royaume du Prêtre Jean », dans : L'Histoire, no 22, , pp. 36-43.

- Hervé Pennec, Des jésuites au royaume du Prêtre Jean (Éthiopie), Paris, Centre culturel Calouste Gulbenkian, 2003, 372 p.

- Danny Mienski, « Le fabuleux royaume du prêtre Jean », nouvelle issue de l'anthologie Ex Machina, Paris, Elenya éditions, 2014, réédité dans la revue Galaxies no 47, .

- (en) Matteo Salvadore, « The Ethiopian Age of Exploration : Prester John's Discovery of Europe (1306-1458) », Journal of World History, vol. 21, no 4, , pp. 593-629.

- Revue Galaxies, no 47, , « Dossier : le prêtre Jean » par Jean-Pierre Fontana

- Umberto Eco, « Le royaume du Prêtre Jean », paru dans Alliage, no 45-46 - , Le royaume du Prêtre Jean, mis en ligne le , URL : http://revel.unice.fr/alliage/index.html?id=3842.

Articles connexes

- Christianisme au Tibet

- João Bermudes, Ma géniale imposture (Patriarche du Prêtre Jean), écrit vers 1570, introduction de Hervé Pennec, traduction par Sandra Rodrigues de Oliveira, Anacharsis (édition), Toulouse, 2010, 192 pages (ISBN 978-2-914-777-62-9)

Liens externes

- Lucien Kehren, Qui se cache derrière le Prêtre-Jean ?

- Prêtre Jean :

- Royaume du prêtre Jean : Notices d'autorité : Bibliothèque nationale de France (données)