Guerre perso-byzantine de 602-628

La guerre de 602 à 628 entre les empires byzantin et perse (parfois surnommé la "Grande-Guerre d'Orient") sous la dynastie sassanide marque la dernière et la plus sanglante phase du long conflit qui opposa les deux empires. La phase précédente s’était terminée en 591 lorsque l’empereur Maurice avait aidé le roi Khosro II (ou Khosrau II) à regagner son trône. En 602, Maurice fut assassiné par son rival, Phocas. Khosro saisit ce prétexte pour déclarer la guerre à l’empire byzantin. Cette guerre devait s’étendre sur plus de vingt ans et s’avérer la plus longue, enflammant l’Égypte, le Levant, la Mésopotamie, le Caucase et l’Anatolie et venant aux portes mêmes de Byzance.

| Date | Vers 602 – vers 628 |

|---|---|

| Lieu | Caucase, Anatolie, Levant, Mésopotamie, Égypte |

| Casus belli | Prise du pouvoir par Phocas dans l'Empire byzantin |

| Changements territoriaux | statu quo ante bellum |

Avars |

Batailles

Si les Perses eurent le dessus pendant la première étape de la guerre, soit de 602 à 622, conquérant la majeure partie du Levant, l’Égypte et une partie de l’Anatolie, l’arrivée au pouvoir d’Héraclius en 610 devait conduire malgré quelques revers initiaux à leur recul. De 622 à 626, les incursions d’Héraclius en territoire perse renversèrent les positions et, en mettant les Perses sur la défensive, permirent aux Byzantins de gagner du terrain. Après s’être alliés aux Avars, les Perses tentèrent un assaut final sur Constantinople en 626, mais furent défaits. Héraclius put alors s’enfoncer jusqu’au cœur de l’empire perse en 627, ne laissant à ses adversaires d’autre alternative que de demander la paix.

Au cours de ce conflit les deux empires épuisèrent leurs ressources tant humaines que matérielles. Ils se trouvaient ainsi en position de faiblesse face au califat musulman naissant dont les armées envahirent les deux empires quelques années à peine après la fin de la guerre. Le califat conquit rapidement l’ensemble de l’empire sassanide et fit perdre à l’Empire romain d’Orient ses territoires du Levant, du Caucase, d’Égypte et d’Afrique du Nord. Au cours des siècles qui suivirent, la totalité de l’empire sassanide et la plus grande partie de l’empire byzantin tombèrent sous leur domination.

Sources

Nos sources concernant cette guerre sont principalement byzantines. Particulièrement utile parmi les textes grecs contemporains est le Chronicon Paschale, écrit par un auteur inconnu aux environs de 630[1] - [2]. Georges de Pisidie, également contemporain, a écrit de nombreux poèmes et autres ouvrages. On conserve des lettres de Théophylacte Simocatta de même qu’un traité d’histoire qui nous donne le portrait politique des Byzantins, mais seulement pour la période 582-602[1] - [2]. Il nous reste également un discours de Théodore Syncelle, rédigé pendant le siège de Constantinople (626) qui nous renseigne sur certains évènements. Enfin, divers papyrus d’Égypte datant de cette période sont parvenus jusqu'à nous[1].

Les sources non-grecques comprennent les Chroniques de Jean de Nikiou, écrites en copte mais qui ne nous sont parvenues que dans une traduction éthiopienne, ainsi que l’Histoire de Sebeos (bien que l’auteur soit disputé), compilation en araméen de diverses sources disposées selon un ordre chronologique aléatoire. Elle couvre la guerre de façon inégale, d’autant plus que son principal objectif était de tracer un parallèle entre les prophéties de la Bible et les événements contemporains ce qui rend son objectivité douteuse[3]. Sont également parvenus jusqu’à nous divers textes en syriaque, lesquels s’il faut en croire Dodgeon, Greatrex et Lieu seraient « les plus importantes » sources contemporaines[2] - [3]. Ils incluent les Chroniques de 724 par Thomas le Presbyte rédigées en 640. Les Chroniques de Guidi, aussi appelées Chroniques du Khuzistan nous donnent la perspective d’un chrétien nestorien vivant en territoire sassanide.[2]

Parmi les textes grecs plus tardifs on trouve les Chronicles de Théophane et la Brève Histoire de Nicéphore Ier de Constantinople. Les Chroniques de Théophane sont particulièrement utiles pour nous permettre de comprendre le cadre de la guerre[4]. On leur superpose généralement des sources syriaques encore plus tardives comme la Chronique de 1234 et la Chronique de Michel le Syrien[2]. Toutefois ces sources, si l’on excepte la Brève Histoire de Nicéphore et celles du chrétien arabe Agapios de Manbij (Hiérapolis) semblent toutes tirer leur matériel d’une source commune, probablement l’historien Théophile d'Édesse au VIIIe siècle[2] - [4].

Datant du Xe siècle, l’Histoire de la Maison d’Artsrunik de Thomas Artsruni, un Arménien, emprunte probablement aux sources également utilisées par Sebeos. Également au Xe siècle, l’Histoire de l’Arménie de Movses contient des informations sur les années 620 empruntées à des sources non identifiées[5]. Howard-Johnston considère les histoires de Movses et de Sebeos comme « les plus importantes sources non musulmanes existant encore »[6]. L’histoire rédigée par le patriarche arabe chrétien Eutychius d’Alexandrie comporte de nombreuses erreurs mais peut être utilisée. Le Coran contient également des informations que l’on doit utiliser avec prudence[4]. Un historien arabe, Mohamed ibn Jarir al-Tabari, l’auteur de Tarikh al-Tabari (ou Histoire des prophètes et des rois) contenant l’histoire de la dynastie sassanide, utilise des sources aujourd’hui disparues[7].

Diverses hagiographies ou vies de saints byzantines écrites par saint Théodore de Sykéon et Anastase le Perse peuvent nous aider à comprendre la période de la guerre[4] La Vie de George de Khozeba nous donne une idée de la panique qui devait régner pendant le siège de Jérusalem[8]. Toutefois, on peut se demander si ces textes hagiographiques n’ont pas été corrompus par diverses interpolations des VIIIe et IXe siècles[9]. La numismatique, ou étude des pièces de monnaie, s’est avérée utile pour dater certains faits[10]. La sigillographie, ou étude des sceaux, a été utilisée aux mêmes fins. L’art et d’autres découvertes archéologiques sont également précieux, mais les sources épigraphiques ou inscriptions sont d’utilisation limitée[9].

Toile de fond

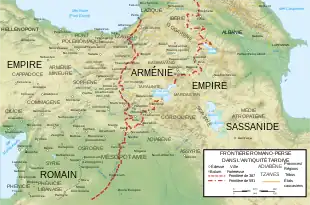

Après de nombreuses années de combats non décisifs, l’empereur byzantin Maurice avait mis un terme à la guerre perso-byzantine de 572-591 en aidant le prince sassanide Khosro (le futur Khosro II) à regagner son trône, usurpé par Bahram Chobin. Bien que l’accord ne nous soit pas connu dans tous ses détails, les Sassanides cédèrent aux Byzantins le nord-est de la Mésopotamie, une grande partie de l’Arménie et l’Ibérie caucasienne (l'actuelle Géorgie[11] - [12] - [13]). Plus important encore pour l’économie byzantine, l’empire n’eut plus à payer tribut aux Sassanides[Note 1]. Maurice put alors entreprendre de nouvelles campagnes dans les Balkans pour arrêter les invasions slaves et avares[13] - [14].

Les largesses de Tibère II Constantin avaient creusé un déficit important dans le trésor public, déficit que Maurice tenta d’éponger par des mesures fiscales rigoureuses[15] - [16]. Il réduisit la solde des troupes, ce qui le rendit impopulaire auprès de l’armée. Aussi, lorsqu’il ordonna aux troupes qui faisaient campagne dans les Balkans de passer l’hiver de 602 dans les terres au-delà du Danube par souci d'économie, celles-ci se révoltèrent et proclamèrent empereur un centurion de Thrace nommé Phocas[11] - [17]. Maurice tenta de défendre Constantinople et arma les deux grandes factions de l’hippodrome, les Verts et les Bleus, pour tenir l’usurpateur en échec, sans succès toutefois. Maurice dut alors fuir, mais fut rapidement rattrapé par les troupes de Phocas et assassiné[18] - [19] - [20].

Les débuts du conflit

À la suite de l’assassinat de Maurice, le gouverneur byzantin de la province de Mésopotamie, Narsès, se rebella contre Phocas et s’empara d’Édesse (aujourd’hui Urfa en Turquie), la plus importante ville de la Mésopotamie byzantine[21]. Phocas envoya alors Germanus assiéger Édesse, ce qui poussa Narsès à demander l’aide de Khosro. Trop heureux d’aider à venger Maurice, « son ami et son père », Khosro utilisa la mort de Maurice comme un casus belli et envahit l’empire byzantin, tentant de reconquérir l’Arménie et la Mésopotamie[22] - [23].

Germanus fut tué dans la bataille contre les Perses, de sorte que Phocas envoya l’eunuque Léontius affronter Narsès et lança une nouvelle armée contre Khosro[24] - [25]. Non seulement Narsès échappa à Léontius, mais la seconde armée byzantine fut défaite près de Dara en Haute-Mésopotamie, permettant la prise de cette importante forteresse en 605. Lorsque Narsès tenta de retourner à Constantinople pour conclure la paix, Phocas le fit arrêter et brûler vif, se privant ainsi d’un général d’une compétence exceptionnelle[26]. L'exécution de Narsès et l'incapacité de Phocas à arrêter l’avancée des Perses ruinèrent le prestige du régime militaire de ce dernier[25] - [24].

La révolte d'Héraclius

Poussé par le comte des excubites et beau-fils de Phocas Priscus, l'exarque d'Afrique Héraclius l'Ancien se révolta en 608[27]. Héraclius se proclama consul conjointement avec son fils qui portait le même nom, revendiquant ainsi implicitement le titre impérial et faisant frapper des pièces de monnaie qui les représentaient portant la toge consulaire[28].

Dans le sillage de cette révolte éclatèrent presque simultanément d’autres rébellions en Syrie et en Palestine. En 609 ou en 610, le patriarche d’Antioche, Anastase II, mourut. Diverses sources prétendent que des Juifs auraient joué un rôle important dans les combats, mais il n’est pas certain si ce fut pour des motifs politiques ou religieux[29]. Phocas nomma alors Bonus Comes Orientis (comte d’Orient) pour mettre fin aux violences et punir les Verts d’Antioche de leur participation aux violences de 609[29]. Certains auteurs, au nombre desquels John Julius Norwich, soutiennent qu’il aurait tenté de convertir les Juifs par la force, y compris ceux qui étaient aux premiers rangs des combats. En donnant des ordres en ce sens, Phocas devint l’ennemi juré des Juifs[26].

Héraclius l'Ancien envoya son neveu Nicétas attaquer l’Égypte. Bonus tenta de l’arrêter, mais fut défait devant Alexandrie[29]. Nicétas réussit à s’emparer de la province en 610 et s’en fit une base de commandement avec l’aide du patriarche d'Alexandrie Jean l'Aumônier qu’il avait aidé à faire élire[30] - [31] - [32] - [33].

Le gros des forces rebelles fut utilisé dans une invasion navale contre Constantinople dirigée par le futur empereur Héraclius le Jeune. La résistance contre Héraclius disparut rapidement, si bien que Phocas fut capturé et livré entre ses mains par le patricien Probos (Photius)[34]. Phocas devait être exécuté, non sans avoir eu auparavant avec son successeur le célèbre échange :

« — C’est donc ainsi, de demander Héraclius, que tu as gouverné l’empire ? — Et tu penses, de répondre Phocas avec esprit, que ton gouvernement aurait été meilleur[35] ? »

Quant à Héraclius l'Ancien, les sources ne le mentionnent plus par la suite ; sans doute mourut-il, mais on ignore encore où et quand[36].

Alors âgé de 35 ans, Héraclius le Jeune épousa sa nièce Martine au cours d’une imposante cérémonie pendant laquelle il fut également couronné empereur par le patriarche. Le frère de Phocas, Comentiolus, se mit à la tête d’une force importante en Anatolie centrale, mais le commandant arménien Justin mit un terme à la menace qu’il représentait pour Héraclius en le faisant assassiner[37].Le transfert des forces que commandait Comentiolus fut retardé, permettant aux armées perses de progresser en Anatolie[38]. Afin d’augmenter ses revenus et de diminuer les coûts, Héraclius publia un édit limitant le nombre d’ecclésiastiques émargeant au budget de l’État[39]. En utilisant efficacement la pompe des cérémonies, il parvint à légitimer sa dynastie[40] alors que son administration de la justice renforçait son pouvoir sur le plan intérieur, même si la situation demeurait critique sur le plan extérieur[41].

La montée perse

Pendant ce temps, les Sassanides avaient profité de la guerre civile pour conquérir la Syrie et lancer des raids en Asie mineure. En 609, ils conquirent Mardin et Amida. En 610, ce fut au tour d’Édesse, que les Byzantins croyaient imprenable en raison de la promesse de Jésus au roi Abgar V de lui donner la victoire sur tous ses ennemis[24] - [42] - [43]. Une offensive en 608 les conduisit jusqu'à Chalcédoine, sur le Bosphore, en face de Constantinople[22], et en 609, ils s’emparèrent de Césarée, dans le centre de l'Anatolie[30] - [44].

L’avènement d’Héraclius n’améliora guère la situation de l'Empire. Durant la première année de son règne, Héraclius tenta de conclure la paix avec les Perses, puisque Phocas, qui avait été à l’origine de cette guerre, était mort. Toutefois, les Perses rejetèrent ces ouvertures, leurs armées ayant déjà remporté plusieurs victoires[45]. Selon Walter Emil Kaegi, on peut croire que le but des Perses était de restaurer ou même de surpasser l’empire achéménide en détruisant l’empire byzantin, bien que la perte des archives perses rende impossible de prouver cette thèse[45].

Les Perses avaient déjà forcé les Byzantins à se défendre sur deux fronts importants, l’Arménie et l’Euphrate[45]. Lorsque Héraclius monta sur le trône, les Perses avaient lentement conquis l’Arménie et la Cappadoce et, sous la direction du général Schahin, ils avaient pris Césarée dont Priscus, le beau-fils de Phocas, devait faire le siège pendant une année pour les empêcher d’en sortir[46].

Il était alors bien établi que les empereurs ne dirigeaient pas eux-mêmes leurs troupes au combat. Faisant fi de cette convention, Héraclius alla rejoindre Priscus devant Césarée. Toutefois, ce dernier prétexta une maladie pour éviter de le rencontrer. Ceci constituait une insulte à peine voilée à l’endroit d’Héraclius, lequel fit mine de ne pas s’en apercevoir et retourna à Constantinople en 612. Pendant ce temps, les troupes de Schahin réussirent à échapper au siège après avoir brûlé Césarée, à la grande fureur d’Héraclius. Priscus fut bientôt relevé de son commandement en même temps que d’autres généraux connus pour leur sympathie envers Phocas[47]. Philippicos, un ancien général de Maurice, fut nommé à sa place, mais il se révéla incapable de soumettre les Perses, refusant même le combat[48]. Héraclius prit alors directement le commandement des armées, en compagnie de son frère Théodore[48].

Khosro profita de l’incompétence des généraux d’Héraclius pour attaquer la Syrie byzantine sous la direction du général Schahr-Barâz[49]. Héraclius tenta d’arrêter cette invasion à Antioche et fit appel à Théodore de Sykéon pour qu’il implore la bénédiction divine sur ses armées. Cependant, les Byzantins dirigés par Héraclius et Nicétas subirent une cuisante défaite face à Schahin, bien que les détails soient incertains en raison du manque de sources[50]. Après leur victoire, les Perses tuèrent le patriarche et déportèrent de nombreux citoyens après avoir pillé la ville. Les Byzantins subirent une nouvelle défaite aux Portes ciliciennes, un peu au nord d’Antioche[51]. Cette défaite coupait l’empire en deux parties, avec Constantinople et l’Anatolie d’un côté et la Syrie, la Palestine, l’Égypte et l’exarchat de Carthage de l’autre[51].

La domination perse

La capture de Jérusalem

La résistance des populations locales de Syrie et de Palestine aux Perses s'avéra de peu de poids : les dirigeants locaux construisirent des fortifications, mais ils n’étaient pas de taille à arrêter les envahisseurs à eux seuls et préférèrent donc, dans l'ensemble, négocier[51]. Les villes de Damas, Apamée et Émèse se rendirent rapidement en 613, donnant aux Perses la possibilité de pousser vers le sud. Nicétas, cousin d’Héraclius, tenta de résister, mais fut défait à Adhri’at. Il parvint toutefois à remporter une petite victoire à Émèse où les deux camps subirent de lourdes pertes : près de 20 000 combattants seraient restés sur le champ de bataille[52]. Plus lourde de conséquences fut la chute de Jérusalem, qui capitula au bout de trois semaines malgré une résistance acharnée[53]. Il y eut entre 57 000 et 65 000 victimes, auxquelles s'ajoutent les 35 000 prisonniers réduits en esclavage, parmi lesquels le patriarche Zacharie[52]. Plusieurs églises, y compris celle du Saint-Sépulcre, furent incendiées et de nombreuses reliques dont la Sainte Croix, la Sainte Lance et la Sainte Éponge furent emportées à Ctésiphon, la capitale perse. Les Byzantins y virent une indication évidente du courroux divin à leur encontre[35]. Nombreux furent ceux qui blâmèrent les Juifs pour ce malheur et la perte de la Syrie[54]. Des récits, probablement grossièrement exagérés et fruit de l’hystérie collective, faisaient effectivement état du fait que les Juifs avaient aidé les Perses à s’emparer de certaines villes. Des complots, qui avaient été découverts et déjoués, auraient visé à assassiner les Chrétiens dans les villes déjà conquises par les Perses[51].

L’Égypte

En 616, les forces de Shahrbaraz envahirent l’Égypte, une province qui n’avait pratiquement jamais connu la guerre depuis trois siècles[55]. Les monophysites de la région, persécutés par les Byzantins orthodoxes, les accueillirent comme des sauveurs. Alexandrie, où la résistance était dirigée par Nicétas, dut se rendre au bout d’une année de siège, après qu’un traître eût indiqué aux Perses l’existence d’une canalisation abandonnée par laquelle ils purent entrer dans la ville. Nicétas s’enfuit vers Chypre en compagnie du patriarche Jean, l’un de ses plus fidèles appuis en Égypte[56]. On ignore ce que devint Nicétas par la suite, les sources étant muettes à ce sujet ; chose certaine, Héraclius fut privé d’un général compétent[57]. La perte de l’Égypte constituait un revers sérieux pour l’empire, puisque Constantinople dépendait des plaines fertiles de l’Égypte pour son approvisionnement en blé. La ration gratuite de blé distribuée aux citoyens de Constantinople, lointain écho de celle de Rome, dut être abolie en 618[58].

Après avoir conquis l’Égypte, Khosro fit parvenir à Héraclius cette lettre :

« Khosro, le plus grand des dieux et maître de la terre, à Héraclius, son esclave ignoble et insensé. Pourquoi refuses-tu encore de te soumettre à ma volonté et continues-tu à te parer du titre de roi ? N’ai-je pas détruit les Grecs ? Tu dis te fier en ton dieu : pourquoi alors n’a-t-il pas délivré Césarée, Jérusalem et Alexandrie de ma main ? Et je ne détruirais pas Constantinople de la même manière ? Mais je pardonnerai tes fautes si tu viens jusqu’à moi avec ta femme et tes enfants. Je te donnerai des terres, des vignes et des oliviers, te traitant avec un affectueux respect. Ne te fais pas d’illusion en mettant ta confiance dans ce Christ qui n’a pas su échapper aux Juifs qui l’ont cloué sur une croix. Même si tu cherchais refuge dans les profondeurs de la mer, j’étendrai la main pour t’empoigner, que tu le veuilles ou non. »

L’Anatolie

La situation devint encore plus sombre pour les Byzantins lorsque Chalcédoine, ville située sur l'entrée orientale du Pont-Euxin, face à Byzance et au sud de Chrysopolis, tomba aux mains de Shanin en 617[61]. Des tentatives pour conclure la paix avec Shanin furent reçues avec courtoisie mais sans résultat, ce dernier affirmant que de telles négociations devaient être menées avec Khosro lui-même. L’offre d’Héraclius fut donc rejetée[62]. Les Perses furent certes obligés de reculer[63], mais ils ne perdirent pas l’avantage et s'emparèrent d'Ancyre, importante base militaire du centre de l'Anatolie, en 620 ou 622. La base navale stratégique de Rhodes tomba peut-être en 622 ou 623 (mais il est difficile de certifier cet événement), rendant théoriquement possible une attaque de Constantinople par mer[64] - [65]. Le désespoir était tel dans la ville qu’Héraclius songea à transférer le siège du gouvernement de Constantinople à Carthage en Afrique[58].

La résurgence byzantine

La réorganisation

La lettre de Khosro n’intimida pas Héraclius ; au contraire, elle le poussa à tenter une attaque désespérée contre les Perses[61] Pour continuer le combat, il réorganisa à fond l’économie de l’empire. Dès 614, une nouvelle pièce de monnaie en argent, plus légère (6,82 grammes) fit son apparition portant son effigie et celle de son fils, Héraclius Constantin, ainsi que la légende Deus adiuta Romanis ou « Dieu vienne en aide aux Romains ». Kaegi veut y voir un signe évident du désespoir de l’empire pendant cette période trouble[66]. Le follis de cuivre vit également son poids passer de 11 à environ 8 ou 9 grammes. Cette dépréciation de la monnaie permit de compenser pour la perte de revenus et de maintenir les dépenses[66] En effet, non seulement la perte de plusieurs provinces s’était-elle traduite par une chute des revenus mais une épidémie de peste qui se déclara en 619 réduisit considérablement le nombre de ceux qui payaient des impôts en plus de faire planer la menace d'un châtiment divin[67].

Pour financer cette nouvelle contre-offensive, Héraclius se résolut à diminuer de moitié la solde des fonctionnaires, à augmenter les impôts et à frapper de lourdes amendes les fonctionnaires corrompus[68] En dépit de son désaccord concernant le mariage incestueux de l’empereur avec Martine, le clergé appuya fermement ces réformes en proclamant qu’il en allait du devoir de chaque chrétien de combattre les Perses ; il offrit à l’empereur un prêt de guerre résultant de la fonte des objets d’argent et d’or de Constantinople. On enleva même les métaux précieux et le bronze qui recouvraient les monuments dont la cathédrale de la Sainte-SagesseKaegi 2003, p. 10. Certains ont qualifié cette entreprise de « première croisade »[60] - [61] même si d’aucuns comme Kaegi disputent ce qualificatif, la religion n’étant que l’un des mobiles de la guerre[69]. Des milliers de volontaires s’enrôlèrent et furent équipés grâce à l’Église[61]. Héraclius lui-même prit le commandement de l’armée. De la sorte, les forces byzantines virent leurs effectifs revenir à un niveau acceptable, furent rééquipées et conduites par un général compétent sans ruiner le trésor public[61].

Selon George Ostrogorsky, les volontaires enrôlés lors de la réorganisation de l’Anatolie occidentale se seraient vus regroupés en quatre thèmes, recevant à titre héréditaire des dons de terrains en contrepartie du service militaire[70]. Cette affirmation n’a plus cours de nos jours, les historiens étant plutôt d’avis que la création des thèmes fut plus tardive[71] - [72].

La contre-offensive byzantine

En 622, Héraclius était prêt à lancer sa contre-offensive. Laissant son jeune fils Héraclius Constantin comme régent à Constantinople sous la tutelle du patriarche Serge et du patrice Bonus[73], il célébra Pâques le dimanche et partit le lendemain[74]. Désirant menacer tant les forces perses d’Asie mineure que de Syrie, il fit d’abord voile de Constantinople le long de la côte ionienne vers Rhodes, puis tourna vers l’est en direction de la Cilicie, accostant à Issus où Alexandre le Grand avait lui-même défait les Perses en 333 avant Jésus-Christ[68]. Il passa l’été à entraîner ses hommes et à affiner sa stratégie. L’automne venu, en marchant vers la Cappadoce, il menaça de couper les communications perses d’Asie mineure jusqu’à la vallée de l’Euphrate[68], ce qui força les troupes perses d’Asie mineure sous le commandement de Shahrbaraz à se retirer des lignes de front de la Bithynie et de la Galatie vers l’est de l’Asie mineure pour bloquer son avancée vers la Perse[75].

Ce qui suivit demeure confus, mais il est certain qu’Héraclius gagna une victoire écrasante sur Shahrbaraz à la bataille d’Issus en 622[76]. La réussite de l'opération tient au fait qu'on avait découvert une embuche tendue par les Perses. Averti, Héraclius feignit de se retirer pendant la bataille; les Perses abandonnèrent alors leurs cachettes pour se ruer sur les Byzantins. L’élite des forces byzantines composée des optimatoi se jetèrent alors sur les Perses et les mirent en déroute[75]. Cette victoire sauva l’Asie de la menace perse. Toutefois, Héraclius dut retourner à Constantinople pour faire face à l’invasion des Avars, laissant ses troupes hiverner dans le Pont[68] - [77].

La menace Avar

Pendant que se déroulait la guerre entre Byzance et les Perses, Avars et Slaves envahissaient la Dalmatie, capturant de nombreuses cités byzantines comme Singidunum (Belgrade), Viminacium (Kostolac), Naissus (Niš), Sardica (Sofia) et détruisant Salona en 614. Malgré de nombreuses tentatives ils s’avérèrent incapables de prendre Thessalonique, la deuxième ville de l’empire et permirent ainsi à Byzance de maintenir sa présence dans la région[78]. D’autres villes de moindre importance, comme Jadar (Zadar), Tragurium (Trogir), Butua (Budva), Scodra (Skadar) et Lissus (Ljes) résistèrent également aux invasions[79]. Isidore de Séville alla jusqu’à prétendre que les Slaves avaient conquis « la Grèce » byzantine[80]. Les Avars pendant ce temps commencèrent à piller la Thrace, menaçant le commerce et l’agriculture, et s’avancèrent jusqu’aux environs de Constantinople[80].

L’urgence de se défendre contre ces invasions, empêcha les Byzantins d’utiliser l’ensemble de leurs forces contre les Perses. Héraclius envoya un ambassadeur auprès du khagan des Avars suggérant que Byzance accepterait de payer tribut si les Avars se retiraient au nord du Danube[61]. Le khagan demanda alors une rencontre avec l’empereur le à Héracléa en Thrace où se trouvait l’armée avare. Héraclius accepta et se mit en chemin avec sa cour[81]. Le khagan toutefois envoya sa cavalerie à Héracléa capturer Héraclius et exiger une rançon[73]Ce dernier fut cependant mis au courant des plans de son ennemi et put s’enfuir vers Constantinople, pourchassé par les Avars. Les membres de sa cour furent capturés et tués par les soldats du khagan de même qu’un nombre estimé à 70 000 paysans thraces qui s’étaient déplacés pour voir l’empereur[82].

En dépit de cette traitrise, Héraclius se vit forcé comme il s'y était engagé de verser aux Avars un tribut de 200 000 solidi et de leur remettre en otage son fils illégitime Jean Atalarichos, son neveu Étienne et le fils illégitime du patrice Bonus. Toutefois, ceci lui permit de se concentrer exclusivement à la poursuite de la guerre avec la Perse[73] - [83].

L'assaut de Byzance contre la Perse

Héraclius offrit à Khosro de faire la paix en 624, menaçant d’envahir la Perse en cas de refus[84]. L’offre ayant effectivement été refusée, Héraclius quitta Constantinople le pour avancer vers le cœur de l’empire perse, sans se soucier d’assurer ses communications avec la côte[84]. Pour se rendre directement en Perse, il voyagea par l’Azerbaïdjan et l’Arménie[68]. Selon Walter Kaegi, son armée ne comptait pas plus de 40 000 soldats, plus probablement même entre 20 000 et 24 000[69]. En guise de défi à la lettre que Khosro lui avait envoyée, il s’empara de Césarée[69].

Avançant le long de la rivière Araxe (ou Aras), il détruisit Dvin, occupée par les Perses et capitale de l’Arménie de même que Nakhchivan. À Ganzak, il dut faire face à l’armée de Khosro, forte de 40 000 hommes. Utilisant des Arabes qui lui étaient loyaux, il captura et massacra une partie de la garde de Khosro, ce qui conduisit à la débandade de l’armée perse. À la suite de cela, il détruisit le célèbre temple de Takht-i-Suleiman, haut lieu du culte de Zoroastre, dédié au feu[85]. Des raids furent conduits jusqu’à Gayshawan, une résidence de Khosro à Atrpatakan[85].

Héraclius hiverna dans l’Albanie caucasienne pour donner à son armée la possibilité de se préparer à la prochaine campagne[86]. Ne voulant pas lui donner de répit, Khosro envoya trois armées commandées respectivement par Shahr-Barâz, Shahin et Shahraplakan pour tenter de capturer et de détruire les forces d’Héraclius[87]. Shahraplakan voulant prendre les passes de montagne réussit à s’avancer jusqu’à Siwnik. Shahrbaraz fut chargé d’empêcher la retraite d’Héraclius par la Géorgie alors que Shahin avait pour mission de bloquer la passe de Bitlis.

Il envoya alors deux faux déserteurs vers Shahrbaraz pour dire que l’armée byzantine fuyait devant Shahin. La jalousie entre commandants perses faisant son œuvre, Shahrbaraz s’élança pour avoir sa part de la victoire. Héraclius le rencontra à Tigranakert et mit successivement en fuite les armées de Shahraplakan et de Shahin. Shahin perdit son intendance et, selon une source, Shahraplakan fut tué, bien qu’on le vît réapparaître par la suite[88] - [89]. Après cette victoire, Héraclius franchit l’Araxe pour camper dans les plaines de la rive opposée. Shahin, commandant les restes de sa propre armée et de celles de Shahraplakan, rejoignit Shahrbaraz pour poursuivre Héraclius. Toutefois les marécages ralentirent sa poursuite[90] - [89]. Shahrbaraz pour sa part divisa ses forces : quelque 6 000 hommes allèrent tendre une embuscade pendant que le reste des troupes restait à Aliovit. Héraclius répondit en lançant une attaque nocturne sur Aliovit en qu’il détruisit. Shahrbaraz n’eut que le temps de fuir après avoir tout perdu[90].

Héraclius passa le reste de l’hiver sur la rive nord du lac Van[90]. En 625, ses forces se dirigèrent vers l’Euphrate. En sept jours à peine, il contourna le mont Ararat et les quelque 320 kilomètres de la rivière Arsanias (aujourd’hui Murat Nehri) pour franchir les 320 kilomètres qui le séparait d’Amida et de Martyropolis, forteresses importantes sur le Haut Tigre[68] - [91] - [92]. Puis il se dirigea vers l’Euphrate poursuivi par Shahrbaraz. Selon des sources arabes, il fut arrêté et défait près de la rivière Satidama (aujourd’hui Batman Su) ; les sources byzantines toutefois ne mentionnent pas cet incident[92]. Une autre rencontre eut lieu entre Héraclius et Shahrbaraz près d’Adana. Les forces de Shahrbaraz étaient stationnées sur la rive de la rivière Sarus (aujourd’hui Seyhan) opposée à celle où campaient les Byzantins[68]. Un pont enjambait la rivière que les Byzantins entreprirent immédiatement de franchir. Shahrbaraz fit mine de se retirer pour attirer ceux-ci dans une embuscade. L’avant-garde d’Héraclius tomba dans le piège et fut détruite en quelques minutes. Les Perses cependant ne s’étaient pas souciés de faire garder le pont ; Héraclius le franchit avec son arrière-garde sans se préoccuper des flèches qui pleuvaient autour de lui et réussit ainsi à tourner la bataille à son avantage[93]. S’adressant à un traître grec, Shahrbaraz exprima alors son admiration pour son adversaire : « Voyez votre empereur ! Il ne craint pas plus les flèches et les lances qu’une enclume ! »[93]. Cette bataille, connue depuis comme « la bataille de Sarus », n'eut d'autre valeur que symbolique pour les Byzantins[94]. Après quoi, l’armée se retira à Trébizonde pour y passer l’hiver[93].

L'apogée de la guerre

Le siège de Constantinople

Réalisant qu’une nouvelle contre-offensive serait nécessaire pour se défaire des Byzantins, Khosro leva deux nouvelles armées recrutant tous les hommes valides, y compris les étrangers[93]. La première, commandée par Shahin et comprenant 50 000 hommes fut chargée de rester en Arménie et en Mésopotamie pour empêcher Héraclius de marcher contre la Perse ; la seconde, plus petite, sous le commandement de Shahrbaraz se glissa entre les flancs de l’armée d’Héraclius et se dirigea en droite ligne vers Chalcédoine, la place forte perse faisant face à Constantinople. Khosro coordonna ensuite ses plans avec le khagan des Avars pour attaquer Constantinople à la fois par l’Europe et l’Asie[91]. L’armée perse prit alors position à Chalcédoine pendant que les Avars disposaient leurs forces sur la rive européenne. Quoique rendues difficiles en raison de la marine byzantine qui gardait le Bosphore, Perses et Avars purent maintenir leurs communications[91] - [95].

La défense de Constantinople étant assurée par le patriarche Serge et le patrice Bonus[96], Héraclius divisa son armée en trois parties. Même s’il considérait la capitale comme relativement en sécurité, il envoya quelques renforts pour assurer le moral des défenseurs[96]. Une deuxième partie, sous le commandement de son frère Théodore, fut envoyée au devant de Shahin alors que la troisième, la plus petite, sous son propre commandement devait pénétrer au cœur de la Perse[93].

L’attaque concertée des Avars et des Slaves contre les murs de la ville commença le . À l’intérieur de la ville 12 000 hommes de cavalerie, bien entrainés, défendirent leurs positions contre quelque 80 000 assaillants[93]. En dépit de bombardements sans interruption pendant un mois, le moral demeura excellent, le patriarche Serge portant régulièrement en procession l’image de la Vierge qui devait garantir à la population la protection divine[97] - [98].

Le , une flottille de radeaux perses transportant des troupes de l’autre côté du Bosphore fut entourée et coulée par les navires grecs. Les Slaves, sous la direction de quelques Avars, tentèrent d’attaquer les murs faisant face à la mer du côté de la Corne d’Or pendant que le gros des Avars s’élançait sur les murs du côté terrestre. Les galères du patrice Bonus eurent raison des bateaux slaves alors que les attaques des 6 et du côté terrestre furent repoussée[99]. Apprenant que Théodore s’était assuré d’une victoire définitive sur Shahin (qui est supposé en être mort de chagrin), les Avars se retirèrent deux jours plus tard dans les Balkans pour ne plus revenir. Même si l’armée de Shahrbaraz campait toujours à Chalcédoine, la menace s’était éloignée de Constantinople[96] - [97]. Bien plus, Shahrbaraz lui-même se rangea aux côtés d’Héraclius après que celui-ci lui eut montré des lettres de Khosro qu’il avait interceptées et qui ordonnaient la mort du général perse[100]. Shahrbaraz se retira alors dans le nord de la Syrie où il pouvait facilement décider sous l’impulsion du moment d’appuyer l’un ou l’autre camp. En neutralisant ainsi le plus habile général de Khosro, Héraclius privait l’ennemi de ses meilleures troupes qui étaient aussi les plus expérimentées tout en garantissant ses flancs en vue de son invasion de la Perse[101].

L'alliance entre Byzantins et Turcs

Alors que le siège de Constantinople se mettait en place, Héraclius s’était allié avec ce que les sources byzantines appellent les Khazars dirigés par Ziebel. On s’accorde aujourd’hui pour voir sous ce nom le khanat des Turcs occidentaux ou Göktürks conduits par Tong Yabghu[102] qu’Héraclius se concilia par de splendides présents et une promesse de mariage avec la princesse porphyrogénète Eudoxia Epiphania (en).

Déjà en 658, les Turcs avaient fait des avances aux Byzantins après que des questions commerciales eurent entraîné une détérioration notable de leurs relations[103]. Les Turcs, originaires du Caucase, avaient envoyé 40 000 de leurs soldats ravager l’empire perse en 626, marquant ainsi le début de la troisième guerre turco-perse[93]. Les opérations conjointes entre les Byzantins et les Göktürks se concentrèrent sur le siège de Tiflis. Khosro envoya alors la cavalerie forte de 1 000 soldats sous le commandement de Shahraplakan pour renforcer la défense de la ville[104], mais celle-ci tomba, probablement à la fin de 628[105]. La mort de Ziebel vers la fin de la même année sauva Épiphania d’un mariage avec un barbare[93]. Pendant que le siège se poursuivait, Héraclius renforçait ses bases sur le Haut Tigre[96].

La bataille de Ninive

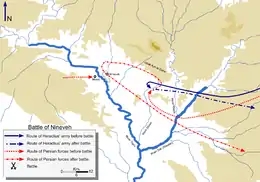

À la mi-, Héraclius laissant Ziebel responsable du siège de Tiflis envahit le cœur de l’empire perse au cours d’une campagne-surprise d’hiver, avec une armée comprenant de 25 000 à 50 000 hommes accompagnés de quelque 40 000 Göktürks. Ces derniers toutefois désertèrent peu après, n’étant guère habitués aux conditions hivernales[106]. Sachant que l’armée perse sous la conduite de Rhahzadh était proche, Héraclius avança prudemment, les deux chefs attendant le moment opportun pour attaquer.

Vers la fin de l’année, Héraclius engagea le combat avec Rhahzadh près des ruines de Ninive pour éviter que celui-ci ne puisse recevoir de renforts[107]. La bataille eut lieu dans le brouillard rendant difficile le travail des lanceurs de projectiles perses. Héraclius feignit de se retirer attirant les Perses dans la plaine où il fit volte-face à la grande surprise des Perses[108]. Après huit heures de combat, les forces perses se retranchèrent sur les contreforts sans pourtant que la bataille ne se transformât en déroute[97] - [109]. Environ 6 000 Perses périrent dans ce combat[110]. S’il faut en croire la Brève Histoire de Nicéphore, Rhahzadh aurait défié Héraclius en un combat singulier. Héraclius aurait accepté et tué son adversaire d’un seul coup ; deux autres adversaires l’auraient également défié et auraient subi le même sort[97] - [111].

La fin de la guerre

N’ayant plus d’adversaire à combattre, l’armée victorieuse d’Héraclius pilla Dastagird, l’un des palais de Khosro et s’empara de grandes richesses en plus de récupérer 300 drapeaux byzantins capturés par les Perses[112]. Khosro avait déjà fui vers les montagnes de Susiane pour rassembler des forces et se porter au secours de Ctésiphon[96]. Héraclius lui envoya l’ultimatum suivant :

« Je ne poursuis et ne recherche que la paix. Ce n’est pas de mon gré que je brûle la Perse ; j’y suis contraint par toi. Mettons plutôt bas les armes et concluons la paix. Éteignons les feux avant qu’ils ne dévorent tout.

— Ultimatum d’Héraclius à Khosro II, le 6 janvier 628[113]. »

Toutefois Héraclius ne put prendre Ctésiphon d’assaut, la chute d’un pont enjambant le canal de Nahrawan lui bloquant le chemin ; curieusement, il ne chercha ni à le franchir ni à le contourner[114].

L’armée perse se révolta alors et renversa Khosro II, le remplaçant par son fils, Kavadh II, aussi connu sous le nom de Shirôyé. Khosro mourut dans un donjon. Laissé pratiquement sans nourriture pendant cinq jours, il finit percé de flèches[115]. Kavadh s’empressa de solliciter la paix, ce qu’Héraclius accepta en imposant des termes relativement légers, sa propre armée étant au bord de l’épuisement. Au terme du traité de paix, les Byzantins regagnèrent presque tous les territoires qu’ils avaient perdus, leurs soldats en captivité, une indemnité de guerre et, chose encore plus importante pour eux, la vraie Croix et les autres reliques qui avaient été perdues à Jérusalem en 614[115] - [116].

Les conséquences

Les conséquences à court terme

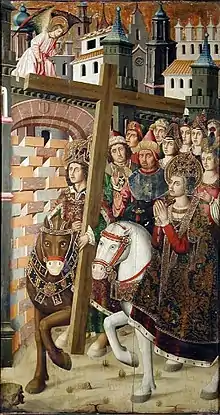

Bien qu’Héraclius ait atteint en mai son palais de Hiéreia, quartier suburbain de Constantinople, il ne voulut pas entrer dans la capitale sans la vraie Croix. Ce ne fut qu’en septembre que son frère Théodore parvint à Chalcédoine. Le , il put finalement entrer en triomphe. La vraie Croix inaugurait le cortège ; l’empereur venait ensuite suivi de quatre éléphants, les premiers qu’on ait vus à Constantinople. Le défilé se dirigea vers Hagia Sophia où la croix fut solennellement installée au-dessus du maître-autel. Pour bien des spectateurs, c’était le signe précurseur du nouvel âge d’or qui attendait l’empire byzantin[115].

Cette guerre consacrait la réputation d’Héraclius en tant que l’un des plus célèbres généraux de l’Histoire. On le décrivit comme un « nouveau Scipion » après six années de victoires non interrompues pendant lesquelles il avait conduit les armées romaines là où elles n’étaient jamais allées auparavant[60] - [116]. Le retour de la vraie Croix et son installation dans la cathédrale furent considérée comme le couronnement de sa carrière. S’il était mort à ce moment, on aurait certainement vu en lui, selon les mots de Norman Davies, « le plus grand général romain depuis Jules César »[60]. Mais il dut par la suite faire face aux Arabes et perdit bataille après bataille, voyant ainsi sa réputation se ternir graduellement. Comme l’a écrit John Norwich, « Héraclius a simplement vécu trop longtemps »[117].

Pour sa part, la monarchie sassanide fut profondément ébranlée. La mort de Kavadh II quelques mois seulement après son accession au trône marqua le début d’une longue lutte de succession et de guerre civile. Successivement, Ardashir III, Shahrbaraz l’allié d’Héraclius, Purandokht et Azarmidokht se succédèrent sur le trône, chacun ne régnant que quelques mois. Ce ne fut que lorsque l’un des petits-fils de Khosro II, Yazdgerd III monta sur le trône en 632 qu’une certaine stabilité fut rétablie ; mais il était déjà trop tard pour sauver le royaume sassanide[118] - [119].

Les conséquences à long terme

Les effets dévastateurs de cette longue guerre ainsi que les conséquences cumulatives d’un siècle de guerre presque continue entre les deux empires laissèrent l’un et l’autre affaiblis[120]. Les Sassanides de surcroit virent leur économie fortement affaiblie en raison de la lourde taxation imposée par les campagnes de Khosro, des troubles religieux et le pouvoir croissant des grands propriétaires terriens. Selon Howard-Johnston, « les victoires (d’Héraclius) sur le terrain au cours des ans et leurs conséquences politiques…. sauvèrent le principal bastion de la chrétienté au Proche-Orient en même temps qu’elles affaiblirent son vieil ennemi zoroastrien. Elles seront peut-être éclipsées par les incroyables réalisations militaires des Arabes dans les deux décennies qui suivirent, mais le recul du temps ne doit pas ternir leur lustre[120] ».

L’empire byzantin fut lui aussi affecté, ses réserves financières épuisées et les Balkans occupés en grande partie par les Slaves[121]. De plus, l’Anatolie avait été dévastée par les invasions perses récurrentes et l’emprise de l’empire sur les territoires nouvellement reconquis du Caucase, de la Syrie, de la Mésopotamie, de la Palestine et de l’Égypte était affaibli par des années d’occupation perse[122]. Clive Foss a appelé cette guerre « le premier stage du processus devant conduire à la fin de l’Antiquité en Asie Mineure»[123].

Ni l’un ni l’autre empire n’eut du reste la chance de refaire ses forces, tous deux devant faire face quelques années plus tard aux attaques des Arabes récemment unis par l’Islam[124], ce que Howard-Johnston compare à un « tsunami humain »[125]. Selon George Liska, « ce conflit byzantino-perse inutilement prolongé ouvrit la voie à l’Islam »[126]. L’empire sassanide devait rapidement succomber à ces attaques et fut complètement détruit. Les guerres entre Byzance et les Arabes devaient entrainer la perte des provinces reprises récemment par l’empire byzantin épuisé, soit celles de l’est et du sud de la Syrie, l’Arménie, l’Égypte et le nord de l’Afrique. L’empire ne survivait plus qu’en Anatolie et dans quelques iles éparpillées aux environs des Balkans et de l’Italie[122]. Par la suite, l’Empire romain, ou ce qui en restait sous la forme de l’empire byzantin, parvint à survivre aux assauts des Arabes, s’accrochant à ce qui lui restait de territoire et parvenant à repousser deux sièges arabes de sa capitale, de 674 à 678 d’abord, de 717 à 718 ensuite[127] - [128]. L’empire byzantin perdit également ses territoires de Crête et d’Italie du sud aux mains des Arabes dans des conflits ultérieurs, mais réussit à les reprendre plus tard[129]. Quant à la Perse Sassanide, elle réussit au nord à résister aux invasions arabes, c'est-à-dire au sein des territoires Daylamites, dont les descendants fonderont la dynastie Bouyides en 945, qui reconquièrent et réunifièrent l'autre majeure partie de l'Iran ancien alors dominée par les arabes, mais en acceptant de se convertir à l'islam (alors déjà accepté par une grande partie des populations de l'Iran, et non culturellement, d'où le terme islamisé et non arabisé)[130].

La composition des armées et les tactiques militaires

.jpg.webp)

Les Savārāns[131] constituaient le corps d'élite de l'armée perse. La lance était probablement leur arme préférée parce qu'elle permettait d'empaler deux hommes à la fois[132]. Les chevaux étaient couverts d’une armure faite de lamelles pour les protéger des archers ennemis[133]. Les archers perses pouvaient lancer leurs flèches jusqu’à 175 mètres et leur tir précis allait de 50 à 60 mètres[134].

Chez les Byzantins, les cataphractaires formaient l’élite de la cavalerie lourde et devinrent l'un des symboles de Byzance[135]. Le terme français est dérivé du grec κατάφρακτος, qui signifie "vêtu de mailles" littéralement "clos de tous côtés". Le terme de "cataphracte" décrit l'armure portée par les cataphractaires. Il s’agissait d’une cotte de maille qui recouvrait entièrement homme et cheval. La lance était leur arme principale, mais ils pouvaient aussi utiliser l'arc, une large épée et une hache de guerre[135]. Les soldats de l’infanterie lourde byzantine ou scutati étaient revêtus d’une armure lamellaire et portaient un petit bouclier rond. Les soldats utilisaient plusieurs armes contre l’ennemi comme les lances pour faire chuter les cavaliers et les haches pour couper les jarrets des chevaux[136]. Les soldats de l’infanterie légère ou psiloi, utilisaient essentiellement l’arc et n’avaient qu’une armure de cuir[137]. L’infanterie byzantine avait essentiellement pour rôle de constituer une ligne de défense monolithique contre la cavalerie étrangère ou de point d’ancrage lorsque la cavalerie attaquait. Selon Richard A. Gabriel, l’infanterie lourde byzantine « combinait le meilleur de ce qu’offraient la légion romaine et la phalange grecque »[138].

Le Strategikon de l’empereur Maurice, un manuel de stratégie militaire, rapporte que les Perses utilisaient surtout les archers ; ceux-ci étaient « sinon les plus puissants, à tout le moins les plus rapides » de toutes les nations guerrières ; ils évitaient de se battre lorsque la température gênait l’utilisation de l’arc. Toujours selon le Strategikon, ils se déployaient de façon que le centre et les flancs soient d’égale force. Ils cherchaient à éviter les charges des cavaliers romains en utilisant des terrains accidentés afin d’éviter les combats au contact. Maurice recommande de chercher le combat en terrain plat, permettant des charges rapides afin d’éviter les tirs des archers. Il estime aussi que les Perses excellent dans les sièges et la planification stratégique[139].

Pendant leurs campagnes en territoire perse, les troupes byzantines vivaient sur les ressources du pays occupé[140] - [141]. Après la victoire de Ninive et la prise des palais perses, l'armée s'est trouvée libérée des problèmes de ravitaillement[142].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Byzantine–Sassanid War of 602–628 » (voir la liste des auteurs).

Notes

- La guerre avait débuté à cause du refus de Justin II de payer le tribut traditionnel remontant à l'époque de Justinien. À la suite de leur victoire, les Byzantins n'eurent plus à payer ce tribut. Voir Ostrogorsky 1969, p. 79–80.

Références

- Kaegi 2003, p. 7.

- Dodgeon, Greatrex et Lieu 2002, p. 182-183.

- Kaegi 2003, p. 8.

- Kaegi 2003, p. 9

- Dodgeon, Greatrex et Lieu 2002, p. xxv.

- Howard-Johnston 2006, p. 42-43.

- Dodgeon, Greatrex et Lieu 2002, p. xxvi.

- Dodgeon, Greatrex et Lieu 2002, p. 192.

- Kaegi 2003, p. 10.

- Foss 1975, p. 729-730.

- Norwich 1997, p. 87.

- Oman 1893, p. 151.

- Dodgeon, Greatrex et Lieu 2002, p. 174.

- Oman 1893, p. 152.

- Norwich 1997, p. 86.

- Oman 1893, p. 149.

- Oman 1893, p. 153.

- Oman 1893, p. 154.

- Ostrogorsky 1969, p. 83.

- Norwich 1997, p. 88.

- Dodgeon, Greatrex et Lieu 2002, p. 183-184.

- Oman 1893, p. 155.

- Foss 1975, p. 722.

- Kaegi 2003, p. 39.

- Dodgeon, Greatrex et Lieu 2002, p. 184.

- Norwich 1997, p. 89.

- Kaegi 2003, p. 39 et 37.

- Kaegi 2003, p. 41.

- Dodgeon, Greatrex et Lieu 2002, p. 187.

- Oman 1893, p. 156.

- Kaegi 2003, p. 53 et 87.

- Dodgeon, Greatrex et Lieu 2002, p. 194.

- Martindale, Jones et Morris 1992, p. 942.

- Kaegi 2003, p. 49.

- Norwich 1997, p. 90.

- Kaegi 2003, p. 52.

- Kaegi 2003, p. 53.

- Kaegi 2003, p. 54.

- Kaegi 2003, p. 60.

- Kaegi 2003, p. 63.

- Kaegi 2003, p. 64.

- Dodgeon, Greatrex et Lieu 2002, p. 186.

- Brown, Churchill et Jeffrey 2002, p. 176.

- Dodgeon, Greatrex et Lieu 2002, p. 185.

- Kaegi 2003, p. 65.

- Kaegi 2003, p. 68.

- Kaegi 2003, p. 71.

- Kaegi 2003, p. 75.

- Kaegi 2003, p. 74.

- Kaegi 2003, p. 76-77.

- Kaegi 2003, p. 77.

- Kaegi 2003, p. 78.

- Ostrogorsky 1969, p. 95.

- Kaegi 2003, p. 80.

- Oman 1893, p. 206.

- Kaegi 2003, p. 91.

- Kaegi 2003, p. 92.

- Kaegi 2003, p. 88.

- Oman 1893, p. 206-207.

- Davies 1998, p. 245.

- Oman 1893, p. 207.

- Kaegi 2003, p. 84-85.

- Foss 1975, p. 724.

- Foss 1975, p. 725.

- Kaegi 2003, p. 111.

- Kaegi 2003, p. 90.

- Kaegi 2003, p. 105.

- Norwich 1997, p. 91.

- Kaegi 2003, p. 126.

- Ostrogorsky 1969, p. 95-98 et 101.

- Treadgold 1997, p. 316.

- Haldon 1997, p. 211-217.

- Oman 1893, p. 208.

- Kaegi 2003, p. 112.

- Kaegi 2003, p. 115.

- Oman 1893, p. 209.

- Kaegi 2003, p. 116.

- Ostrogorsky 1969, p. 93.

- Ostrogorsky 1969, p. 94.

- Kaegi 2003, p. 95.

- Kaegi 2003, p. 118.

- Kaegi 2003, p. 119.

- Kaegi 2003, p. 120.

- Kaegi 2003, p. 122.

- Kaegi 2003, p. 127.

- Kaegi 2003, p. 128.

- Kaegi 2003, p. 129.

- Kaegi 2003, p. 129-130.

- Dodgeon, Greatrex et Lieu 2002, p. 204.

- Kaegi 2003, p. 130.

- Oman 1893, p. 210

- Kaegi 2003, p. 131.

- Norwich 1997, p. 92.

- Kaegi 2003, p. 132.

- Kaegi 2003, p. 134 et 140.

- Oman 1893, p. 211.

- Norwich 1997, p. 93

- Kaegi 2003, p. 136.

- Kaegi 2003, p. 137.

- Kaegi 2003, p. 148.

- Kaegi 2003, p. 151.

- Kaegi 2003, p. 143.

- Khanam 2005, p. 782.

- Kaegi 2003, p. 144.

- Dodgeon, Greatrex et Lieu 2002, p. 212.

- Kaegi 2003, p. 158-159.

- Kaegi 2003, p. 160.

- Kaegi 2003, p. 161.

- Kaegi 2003, p. 163.

- Kaegi 2003, p. 169.

- Kaegi 2003, p. 167.

- Kaegi 2003, p. 173.

- Kaegi 2003, p. 172.

- Kaegi 2003, p. 174.

- Norwich 1997, p. 94.

- Oman 1893, p. 212.

- Norwich 1997, p. 97.

- Kaegi 2003, p. 227.

- Beckwith 2009, p. 121.

- Howard-Johnston 2006, p. 291.

- Haldon 1997, p. 43-45, 66, 71, 114-115.

- Haldon 1997, p. 49-50.

- Foss 1975, p. 747.

- Foss 1975, p. 746-747.

- Howard-Johnston 2006, p. xv.

- Liska 1998, p. 170.

- Haldon 1997, p. 61-62.

- Howard-Johnston 2006, p. 9.

- Norwich 1997, p. 134 et 155.

- Éditions Larousse, « Archive Larousse : Grande Encyclopédie Larousse - Iran », sur www.larousse.fr (consulté le )

- Farrokh 2005, p. 5.

- Farrokh 2005, p. 13.

- Farrokh 2005, p. 18.

- Farrokh 2005, p. 14.

- Gabriel 2002, p. 281.

- Gabriel 2002, p. 282-283.

- Gabriel 2002, p. 283.

- Gabriel 2002, p. 288.

- Dodgeon, Greatrex et Lieu 2002, p. 179-181.

- Kaegi 2003, p. 159

- Dodgeon, Greatrex et Lieu 2002, p. 215.

- Luttwak 2009, p. 405–406.

Bibliographie

- (en) Christopher I. Beckwith, Empires of the Silk Road : a history of Central Eurasia from the Bronze Age to the present, Princeton, Princeton University Press, , 472 p. (ISBN 978-0-691-13589-2 et 0-691-13589-4, lire en ligne)

- (en) Phyllis Rugg Brown, Laurie J Churchill et Jane E. Jeffrey, Women Writing Latin : Women Writing in Latin in Roman Antiquity, Late Antiquity, and Early Modern Christian Era, New York, Taylor & Francis, , 186 p. (ISBN 0-415-94183-0)

- (en) Norman Davies, Europe : a History, New York, Harper Collins, , 1392 p. (ISBN 0-06-097468-0)

- (en) Michael H. Dodgeon, Geoffrey Greatrex et Samuel Lieu, The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars (Part II, 363-630 AD), New York City, Routledge, , 430 p. (ISBN 0-415-00342-3).

- (en) Kaveh Farrokh, Sassanian Elite Cavalry AD 224-642', New York, Osprey Publishing, , 64 p. (ISBN 1-84176-713-1).

- (en) Clive Foss, « The Persians in the Roman near East (602-630AD) », Journal of the Royal Asiatic Society, Cambridge University Press, vol. 13, , p. 149-170

- (en) Clive Foss, « The Persians in Asia Minor and the End of Antiquity », The English Historical Review, Oxford University Press, vol. 90, , p. 721-747 doi:10.1093/ehr/XC.CCCLVII.721.

- (en) Richar Gabriel, The Great Armies of Antiquity, Westport, Greenwood Publishing Group, , 430 p. (ISBN 0-275-97809-5, lire en ligne)

- (en) James Howard-Johnston, East Rome, Sasanian Persia and the end of Antiquity : historiographical and historical studies, Bulington, Ashgate Publishiing, (ISBN 0-86078-992-6)

- (en) John Haldon, Byzantium in the Seventh Century : The Transformation of a Culture, New York City, Cambridge University Press, , 492 p. (ISBN 0-521-31917-X, lire en ligne)

- (en) Walter Emil Kaegi, Heraclius : Emperor of Byzantium, Cambridge/New York, Cambridge University Press, , 359 p. (ISBN 0-521-81459-6)

- (en) R. Khanam, Encyclopedic Ethnography of Middle-East and Central Asia : A-I, Volume 1, Global Vision Publishing Ho, (ISBN 81-8220-062-8)

- (en) John R. Martindale, A.H.M. Jones et John Morris, The Prosopography of the Later Roman Empire : Volume III, AD 527-641, Cambridge University Press, , 1626 p. (ISBN 978-0-521-20160-5, lire en ligne)

- (en) George Liska, Projection contra Prediction : Alternative Futures and Options : Expanding Realism: The Historical Dimension of World Politics, Lanham, Rowman & Littlefield, , 307 p. (ISBN 0-8476-8680-9, lire en ligne)

- (en) John Julius Norwich, A Short Story of Byzantium, New York, Vintage Books, , 430 p. (ISBN 0-679-77269-3)

- (en) Charles Oman, Europe, 476-918, vol. 1, New York, Macmillan, (lire en ligne)

- (en) George Ostrogorsky, History of the Byzantine State, Rutgers University Press, , 624 p. (ISBN 978-0-8135-1198-6, lire en ligne)

- (de) Paul Speck, Ikonoklasmus und di Anfänge der Makedonischen Renaissance : Varia 1 (Poikila Byzantina 4), Berlin, Rudolf Halbelt, , p. 175-201

- (en) Warren T. Treadgold, A History of the Byzantine State and Society, Stanford University Press, , 1019 p. (ISBN 0-8047-2630-2, lire en ligne)

- (en) Edward Luttwak, The grand strategy of the Byzantine Empire, Harvard University Press, , 498 p. (ISBN 978-0-674-03519-5 et 0-674-03519-4, lire en ligne)