De ceremoniis

Le De Ceremoniis (titre complet : De ceremoniis aulae Byzantinae) est le titre latin donné habituellement à un recueil décrivant les cérémonies liées à la cour des empereurs byzantins et le protocole qui s’y rattache. Le titre grec le plus souvent cité est Ἔκθεσις τῆς βασιλείου τάξεως" (« Codification de l’ordre du Palais »), tiré des premières lignes de la préface. Mais le titre officiel complet que l’on trouve en tête de cette préface est « Traité et œuvre vraiment digne de l’activité impériale de CONSTANTIN, ami du Christ, et dans le Christ, Roi éternel, Empereur, fils de Léon, le très sage Empereur, d’éternelle mémoire[N 1] ». En français on lui donne généralement pour titre « Livre des Cérémonies ».

Composé de deux livres rédigés par l’empereur Constantin VII (r. 913 – 959) à des époques différentes, il traite de différentes cérémonies religieuses et civiles, de même que de différentes festivités populaires, le tout du point de vue de la cour et des règles d’étiquette que les participants devaient observer. L’unique manuscrit parvenu jusqu’à nous incorpore des ajouts dont certains sont antérieurs à la période traitée par l’empereur ou postérieurs à la mort de celui-ci.

Toile de fond

Conception byzantine du gouvernement

Le terme essentiel de ce livre est Τάξις[N 2] ou « ordre », « disposition » correspondant au mot français « étiquette ». Pour les Byzantins, de même qu’il n’y avait qu’un seul Dieu dans le ciel, il ne pouvait y avoir qu’un seul empereur sur la terre. Et de la même façon que Dieu faisait régner l’ordre parmi les êtres spirituels de la sphère céleste, il appartenait à l’empereur non seulement de faire régner l’ordre au sein de l’empire, mais aussi d’y amener les autres peuples de l’univers, ce monde barbare ou régnait l’ataxia (le désordre)[1] - [2] - [3]. Il en découlait un véritable culte impérial, christianisant le culte rendu aux empereurs romains d’autrefois, dont le cadre principal était le Grand Palais, tout comme le culte divin et sa liturgie prenaient place à la cathédrale Hagia Sophia. Tout ce qui touche l’empereur devient « sacré » : ses appartements sont qualifiés de « sacrum cubiculum » et une lettre écrite par le basileus est une « divalis sacra »[4]. La vie officielle de celui-ci sera réglée d’après des rites similaires à la liturgie ecclésiastique, se développant au rythme de processions, d’acclamations, etc.[5], tout au long d’une année marquée par nombre de fêtes ayant chacune son rituel propre[6].

Constantin VII résume lui-même cette conception dans la préface de son livre : « De la sorte, puisse le pouvoir impérial s’exercer avec ordre et mesure, reproduire le mouvement harmonieux que le Créateur donne à tout cet univers et (l’empire) apparaitre à nos sujets plus majestueux et, par là même, plus agréable et plus admirable (Livre des cérémonies, I, préface) ».

Genre littéraire

Le Livre des Cérémonies appartient au genre littéraire des « compilations » dont l’âge d’or fut le Xe siècle. Fuyant la créativité et l’originalité, les auteurs voudront rassembler, copier et structurer la culture hellénico-chrétienne de l’Antiquité tardive. Ce fut l’époque des manuels, que ce soit de la hiérarchie bureaucratique (taktika), de la stratégie militaire (strategika), du droit romain (basilika) ou des règles à suivre par les corporations de la capitale (Le livre de l’éparque)[7]. Le grand idéal des écrivains de l’époque sera de modeler leur langue sur celle qu’avaient écrite les derniers grands auteurs des IIIe siècle et IVe siècle[8]. Constantin VII contribuera à cet « encyclopédisme » avec le De thematibus (Περὶ θεμάτων Άνατολῆς καὶ Δύσεως), le De administrando imperio (Πρὸς τὸν ἴδιον υἱὸν Ῥωμανόν), le Vita Basilii (Βίος Βασιλείου) et le De ceremoniis, ce dernier se distinguant toutefois des ouvrages contemporains par un style « populaire et simple » destiné à en faciliter la compréhension[9].

Contenu

Tel qu’il nous est présenté dans le "manuscrit de Leipzig", le De Ceremoniis comporte deux livres. Le premier livre décrit (1) les cérémonies religieuses (chapitres 1-46), (2) les cérémonies civiles (47-72), (3) les cérémonies profanes (73-82). Le deuxième livre constitue un complément au premier et revient sur les deux premiers thèmes, mais sans ordre précis. De plus, le livre I comporte un chapitre (46) sur les habits impériaux qui est repris de façon plus élaborée dans le livre II (40 et 41)[10].

Livre I

Les chapitres 1 à 46 [1-37][N 3] décrivent les processions et les cérémonies auxquelles l’empereur et la cour participent ainsi que les acclamations officielles qui les accompagnent. On y trouve d’abord un schéma général pouvant être utilisé dans toutes les cérémonies, puis le cérémonial propre à chaque grande fête religieuse de l’année comme l’Exaltation de la Croix, la Naissance du Christ, l’Épiphanie, le Dimanche des Rameaux, le Vendredi Saint, Pâques, la Résurrection du Christ (les six jours qui suivent la fête de Pâques) ainsi que certaines fêtes de saints particulièrement importants comme saint Dimitri de Thessalonique ou saint Basile[11] - [N 4].

Les chapitres 47-72 [38-83] traitent d’évènements civils se rapportant directement à la famille impériale comme le couronnement des empereurs et impératrices (47-49 [38-40]), les mariages (48, 50 [39, 41]), les naissances (51 [42]), la promotion d’un césar (52 [43]), les funérailles (69 [60]). À partir du chapitre 53 [44], viennent les cérémonies marquant la promotion de hauts-fonctionnaires : nobilissime (53 [44]), curopalate (54 [45]), magistros (55 [46]), patrice, sénateur et stratège (56 [47]), etc.

Vient ensuite la description de certaines fêtes marquant l’année civile : le chapitre 73 [64] décrit la réception de l’hippodrome d’or, le lundi après le dimanche de Pâques, le chapitre 74 [65] le diner marquant la fête de l’empereur, l’endroit où elles ont lieu, le chapitre 76 [67] le rang et l’endroit où doit se tenir chaque classe de dignitaires.

On y décrit en détail le cortège impérial entre le Grand Palais et Hagia Sophia, les arrêts que faisait le cortège, les fonctionnaires qui accueillaient les empereurs à chaque arrêt et les chants qui ponctuaient ces arrêts. Ainsi, lors de la procession de la Nativité du Christ (chapitre 2), le cortège s’arrêtait six fois. À chaque endroit il était reçu officiellement par un officier militaire (domestique des Scholes, des Excubites) et par un « démocrate », c.à.d. le chef d’une des factions de l’hippodrome (Bleus, Verts). Pendant ce temps, le chœur entonnait un chant soit conventionnel (« Nombreuses, nombreuses, nombreuses »), soit en rapport avec la fête du jour (« L’étoile avance sur la grotte pour indiquer aux Mages le maitre du soleil »), ce à quoi répondait la foule (« Nombreuses années à vous serviteur du Seigneur »)[12].

S’y trouve ainsi défini le rôle que jouaient les principaux dignitaires, hauts-fonctionnaires, membres du Sénat et chefs des factions de l’hippodrome dans les cérémonies impériales. Ce rituel de cour ne décrit pas seulement les mouvements des participants qu’ils soient à pied, à cheval ou en bateau, mais également leurs costumes et la personne qui doit lancer certaines acclamations. L’empereur y joue souvent le rôle du Christ et le palais impérial peut être utilisé pour des célébrations à caractère religieux, soulignant ainsi le mélange du sacré et du profane. Outre le palais impérial, l’hippodrome était le théâtre de nombreuses cérémonies civiles. On n’y tenait pas seulement les courses périodiques de chevaux ou celles, exceptionnelles, qui marquaient l’ouverture d’une nouvelle saison (chapitre 77 [68] « De l’hippodrome et des choses qui s’y font »; chapitre 78 [69] « Ce qu’il faut observer lorsqu’une course hippique a lieu selon le calendrier établi ».), mais l’endroit servait également de salle de réception, de banquet ou pour les célébrations marquant diverses fêtes comme la commémoration de la fondation de Constantinople le 11 mai (chapitre 79 [70]) ou du carnaval (Lupercales), (chapitre 82 [73] « De la course hippique du carnaval, dite Lupercales »[N 5]).

Les chapitres suivants (chapitres 84-95), qui ont été insérés là soit par Constantin à titre de notes, soit par quelque autre copiste sont tirés du manuel de Pierre le Patrice (VIe siècle) et décrivent diverses cérémonies comme la nomination de certains fonctionnaires (84, 85), l’investiture pour certains emplois (86), la réception d’ambassadeurs étrangers et la proclamation d’un empereur d’Occident (87, 88), la réception des ambassadeurs perses (89, 90), l’avènement de certains empereurs (91-96), la nomination du président du Sénat (proedros) (97).

Livre II

L’agencement du livre II est beaucoup moins ordonné que celui du livre I et par moments donne l’impression de simples notes destinées à servir de base pour la rédaction d’un texte définitif. Ici également, on retrouve les trois catégories mentionnées plus haut, mais dans le désordre :

- Cérémonies religieuses : chap. 6 – 9, 11 – 14, 38, fêtes liturgiques et sacre des patriarches.

- Cérémonies civiles : chap. 1 – 5, 10, 15, 21 – 25, 33 – 34, 36 – 37. Promotions aux dignités, naissance, baptême, tonsure des jeunes porphyrogénètes, ambassades.

- Cérémonies profanes : chap. 19, 20, 35, 43, 47. Jeux de l’Hippodrome, danses, acclamations, triomphes[13].

Certains chapitres, comme le Kleterologion[N 6] (chap. 46) sont des textes existants insérés dans le livre sans justification apparente. Les chapitres 48 – 53 traitant des taxes et largesses impériales appartiendraient plutôt à des traités sur les finances impériales, alors que les chapitres consacrés aux expéditions de Crête trouveraient davantage leur place dans un manuel militaire (taktika). Enfin, le chap. 42 sur les tombes impériales est manifestement postérieur à Constantin VII[14].

Alors que le livre I était normatif, prescrivant la façon dont devaient se dérouler diverses cérémonies impériales, le livre II est plutôt descriptif, expliquant simplement des cérémonies particulières s’étant déroulées du temps d’empereurs précédents.

Telle que présentée dans le De Ceremoniis, la vie d’un empereur peut sembler n’être qu’une longue suite de cérémonies occupant chaque jour de l’année. Il ne faut pas oublier toutefois que Constantin VII a réuni dans ce livre diverses cérémonies apparaissant à des époques différentes de l’histoire et dont plusieurs étaient déjà tombées en désuétude à son époque. De plus tous les empereurs n’accorderont pas une telle importance à l’étiquette de cour[15].

Transmission

Date de rédaction

Bien que devenu officiellement empereur en 913, Constantin VII vivra jusqu’en 944 dans l’ombre de sa mère d’abord, de son beau-père, Romain Ier Lécapène (r. 920 – 944) ensuite. C’est probablement durant ces années d’inactivité forcée qu’il composa le livre I du De Ceremoniis. Le second livre fut écrit pour l’éducation de son fils, le futur Romain II (r. 959 – 963) alors que Constantin VII était devenu seul maitre de l’empire, probablement dans les années 958 ou 959, puisqu’il fait le récit de la proclamation de Romain II comme coempereur en 945 alors que ce dernier est âgé de sept ans (chapitre aujourd’hui manquant) et de la réception donnée pour la princesse Olga de Kiev en 957[16].

Le texte original de Constantin VII subit par la suite des modifications et des additions comme les extraits verbatim de Pierre le Patrice (chap. 84 – 95) remontant au VIe siècle; les acclamations en hommage à Nicéphore II Phokas (963 – 969) ainsi que les allusions dans le chapitre 97 à la nomination d’un proèdre qui semblent se rapporter au parakoimomène Basile le Bâtard doivent être datés de 963 – 969[17]. C’est ce qui explique que le premier manuscrit qui nous soit parvenu, celui dit de Leipzig (Leipzig, Univ. Lib. 28) probablement produit sous le règne de Nicéphore II, se présente comme un assemblage hétéroclite où, à côté de cérémonies civiles et religieuses du Xe siècle, on trouve des cérémonies s’étant tenues à différents siècles ainsi que des textes n’ayant aucune relation avec le but avoué de l’empereur[18].

Éditions successives et traductions

- Leichius, Ioannes Henricus; Reiskius, Ioannes Iacobus, eds. Constantini Porphyrogenneti Imperatoris Constantinopolitani libri duo De Ceremoniis Aulae Byzantinae. 1. Lipsiae, Ioannis Friderici Gleditschii, 1751.

- Leichius, Ioannes Henricus; Reiskius, Ioannes Iacobus, eds. Constantini Porphyrogenneti Imperatoris Constantinopolitani libri duo De Ceremoniis Aulae Byzantinae. 2. Lipsiae, Ioannis Friderici Gleditschii, 1754.

- Reiske, Johann Jakob; Leich, Johannes Heinrich, eds. Constantini Porphyrogeniti Imperatoris De Ceremoniis Aulae Byzantinae libri duo graece et latini e recensione Io. Iac. Reiskii cum eiusdem commentariis integris. Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. 1. Bonn, Weber, 1829.

- Reiske, Johann Jakob; Leich, Johannes Heinrich, eds. Constantini Porphyrogeniti Imperatoris De Ceremoniis Aulae Byzantinae libri duo graece et latini e recensione Io. Iac. Reiskii cum eiusdem commentariis integris. Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. 2. Bonn, Weber, 1830.

- (fr) Constantin Porphyrogénète. Le livre des cérémonies. Textes français et grecs en parallèle. Trad. Albert Vogt. Paris, Les Belles Lettres, 1967. Tome I (livre 1; chapitres 1-46). Tome II (livre 1; chapitres 47-92).

- (fr) Constantin Porphyrogénète. Le livre des cérémonies. Commentaires par Albert Vogt. Paris, Les Belles Lettes, 1967. Tome I (livre 1; chapitres 1-46). Tome II (livre 1; chapitres 47-92).

- (en) Konstantinos Porphyrogennetos. The book of ceremonies in 2 volumes. Byzantina Australiensia (Reiske ed.). Trad: Ann Moffatt. Canberra, Australian Association for Byzantine Studies, 2012. (ISBN 1876503424).

Importance historique

Le De Ceremoniis nous fournit d’abord de précieuses informations sur la cour de Constantinople et l’administration impériale : qui formait la classe nobiliaire de Constantinople (les titres) et la classe administrative (les fonctions)[19], de quels bureaux (nous dirions ministères) était composée cette administration[20], comment étaient promus les hauts-fonctionnaires[21], et même des vêtements que portait l’empereur[22]. Grâce aux grandes cérémonies religieuses, civiles et profanes[23] nous pouvons mieux comprendre la vie publique que menaient ceux qui composaient cette cour[24].

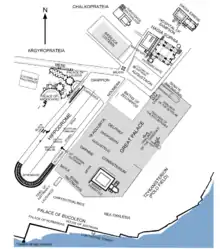

Elle nous permet également de mieux nous représenter le cadre dans lequel s’exerçait le pouvoir impérial. Nous comprenons un peu mieux l’agencement du Grand Palais, de l’Hippodrome, de Hagia Sophia[25], le Palais de Daphnée et l’Octogone[26] et des salles comme le Chrysotriklinos et le Phylax[27], où se déroulaient les grandes cérémonies.

Si la politique étrangère de l’Empire byzantin est exposée plus en profondeur dans le De Administrando Imperio, le Livre des Cérémonies nous donne une bonne idée de la hiérarchie dans laquelle Constantinople classait les peuples avec lesquels elle était en relations[28]. Au sommet de la hiérarchie, les Perses sassanides, les Arabes et, plus tard, le sultan d’Égypte avec lesquels l'empereur traitait pratiquement sur un pied d’égalité. Puis venaient le khagan des Khazars et divers rois occidentaux, y compris le roi des Francs. De cet ordre de préséance découlait la forme dans laquelle on s’adressait à leurs souverains. Les premiers, considérés comme des peuples indépendants recevaient une lettre (grammata), alors que ceux considérés comme des sujets recevaient des ordres (keleusis) (les souverains des Petchenègues et des Magyars sont considérés comme indépendants et reçoivent le titre d' « archontes »; les dirigeants des Serbes, Croates et autres principautés slaves sont considérés comme des sujets[29]). Toutes étaient scellées avec une bulle d’or dont la valeur correspondait au rang du souverain en question : l'« Émir des croyants » recevait une « lettre » scellée d’une bulle de quatre solidi, alors que le « Pape de Rome » n’avait droit qu’à une bulle d’un ou de deux solidi, les inconsistances du texte révélant l’état fluctuant des relations[30].

Enfin, sur le plan linguistique, à une époque où on tentait avec plus ou moins de bonheur d’imiter la langue antique, le De Ceremoniis est écrit dans « un style populaire et simple, comme nous avons conservé les mots et les noms donnés dans le langage courant[31] ». Il en résulte que plusieurs mots demeurent une énigme, spécialement ceux qui sont spécifiquement reliés au jargon des courses ou aux coiffures et vêtements. Ils sont la preuve que malgré les efforts des lettrés, de nombreux mots étrangers, fréquemment écrits suivant une orthographe purement phonétique, entraient dans une langue dont la syntaxe était en voie de transformation, abandonnant les cas pour les noms et les modes pour les verbes[32].

Bibliographie

- (fr) Bréhier, Louis. Les institutions de l’empire byzantin. Paris, Albin Michel, 1970 [1949].

- (en) Bury, John Bagnell. "The Ceremonial Book of Constantine Porphyrogennetos". (In) The English Historical Review. 22, 1907, S. 209–227, 426–448, doi:10.1093/ehr/xxii.lxxxvi.209 (Digitalisat).

- (en) Cameron, Avril. “The construction of court ritual: the Byzantine Book of Ceremonies” (in) D. Cannadine & S. Price, eds, Rituals of Royalty. Power and Ceremonial in Traditional Societies, Cambridge, 1987, pp. 106-136.

- (en) Featherstone, Jeffrey Michael. "Δι’ Ἔνδειξιν : Display in Court Ceremonial (De Cerimoniis II,15)". (In) Anthony Cutler, Arietta Papaconstantinou (ed.): The Material and the Ideal. Essays in Mediaeval Art and Archaeology in Honour of Jean-Michel Spieser. Brill, Leiden 2008, (ISBN 978-90-04-16286-0), S. 75–112. (Digitalisat bei Google Books).

- (de) Featherstone, Jeffrey Michael. "Der Große Palast von Konstantinopel: Tradition oder Erfindung?" (In) Byzantinische Zeitschrift. 106, 2013, S. 19–38, doi: 10.1515/bz-2013-0004.

- (en) Featherstone, Jeffrey Michael. "Preliminary Remarks on the Leipzig Manuscript of De Cerimoniis". (In) Byzantinische Zeitschrift. 95, 2002, S. 457–479 doi:10.1515/BYZS.2002.457.

- (en) Haldon, John F. Constantine Porphyrogenitus. Three treatises on imperial military expeditions. Introduction, edition, translation and commentary. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1990, (ISBN 3-7001-1778-7).

- (en) Obolensky, Dimitri. The Byzantine Commonwealth, Eastern Europe 500 – 1453. London, Phoenix Press, 1971. (ISBN 978-1-842-12019-4).

- (en) Olster, D. “From periphery to center: the transformation of Late Roman self-definition in the late seventh century” (in) R. Mathisen & H. Sivan, eds. Shifting Frontiers in Late Antiquity. Aldershot, 1987, pp. 93-101.

- (en) Runciman, Steven. Byzantine Civilisation. Hodder & Stoughton, London 1933, (ISBN 978-0-7131-5316-3).

- (en) Treatise of Philotheos ed. Nicolas Oikonomides, Les listes de préséance byzantines des IXe et Xe siècles. Paris, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1972, pp. 85-87.

- (en) Tsirpanlis, C., “The imperial coronation and theory in «De cerimoniis aulae Byzantinae» of Constantine VII Porphyrogennitus”, Kleronomia 4 (1972), pp. 63-91.

- (en) Woodrow, Zoe Antonia. Imperial ideology in middle Byzantine court culture: the evidence of Constantine porphyrogenitus’s de ceremoniis. Dissertation. Durham University, 2001.

- (fr) Yannopoulos, P. “Le couronnement de l'empereur à Byzance: rituel et fond institutionnel”, Byzantion 61 (1991), pp. 71-92.

Notes et références

Notes

- La traduction française est celle d’Albert Vogt dans « Le livre des cérémonies » (Voir bibliographie).

- Le mot « taxis » avait des sens multiples dans la langue quotidienne et administrative. Constantin l’emploie généralement pour désigner l’ordre dans lequel doit se dérouler une cérémonie, mais il peut aussi désigner la classe ou le rang des fonctionnaires et quelquefois l’ensemble des fonctionnaires (la Cour), et même dans certains cas le cortège impérial

- Les premiers chiffres indiquent le numéro des paragraphes dans le Manuscrit de Leipzig, ceux entre crochets la numérotation de l’édition Reiske dans le Corpus Scriptorum historiae byzantinae (édition dite de Bonn)

- Cette partie est incomplète puisqu’il manque les chapitres 10-19.

- Fêtes annuelles apportées de la Rome antique fêtes célébrées du 13 au 15 février en l’honneur de Faunus, dieu de la forêt et des troupeaux; elles correspondraient un peu à nos carnavals.

- Liste des fonctions et des préséances de la cour de Byzance écrit par Philothée en 899 sous Léon VI et Alexandre.

Références

- Bréhier (1970) p. 13

- Stephanson (2012) para 5

- Ostrogorsky (1971) p. 2

- Voir à ce sujet, Bréhier (1970) pp. 49-56

- Bréhier (1970) pp. 65-70

- Bréhier (1970) pp. 71-75

- Kazhdan 1991, vol. 1, « Encyclopedism », p. 696

- Vogt, Commentaire, livre 1, p. 2

- « Et pour que notre écrit soit clair et d’intelligence facile, nous avons employé un style populaire et simple, comme nous avons conservé les mots et les noms donnés dans le langage courant » (Livre des Cérémonies, Préface).

- Vogt, Commentaires, I, p. XXV

- Vogt, Livre des cérémonies, I, xxiii

- Vogt, Livre des Cérémonies, I, 2, pp. 28-334

- Vogt, Commentaires, 1, p. XXV

- Vogt, Commentaires, 1, p. XXVI

- Bréhier, « La civilisation byzantine », Paris, Albin Michel, 1970, pp. 57-60

- Vogt, Commentaires, 1, p. XXVII

- Kazdhan (1991), « Basil the Nothos », vol. 1, p. 270 et « De Ceremoniis », vol. 1, p. 595

- Vogt, Commentaires, I, p. XVIII

- Vogt, Commentaires, chap.1, pp. 10-12

- Vogt, Commentaires, pp. 12-14

- Vogt, Livre II, p. 37 : promotion d’un curopalate; p. 67 promotion d’un préposite, etc.

- Vogt, Livre 1, « Il faut savoir comment les souverains s’habillent aux fêtes et aux cortèges », pp. 175 – 180

- Exemples : Vogt, Livre des Cérémonies, I, p. 66, « Ce qu’il faut observer le lundi de Pâques »; Livre des Cérémonies, II, p. 75, « Ce qu’il faut observer à une promotion de démarque », Livre II, p. 143, « Au mois de mai, le 11, la course hippique en l’honneur de cette Ville impériale ».

- Vogt, Commentaires, 1, pp. XIX,

- Voir chacune de ces différentes composantes dans Vogt, Commentaires 1 et 2

- Vogt, Commentaires 1, chap. 1, p. 26

- Vogt, Commentaires 1, chap.1, pp. 8 et 31

- Livre des Cérémonies, II, chap. 46 - 48

- Stephenson, 2012, para 7

- Stephenson (2012) para 6

- Livre des Cérémonies, I, préface

- Vogt, Commentaires, I, pp. XXIX-XXX

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

- Stephenson, Paul. Constantine VII Porphyrogenitus. De Cerimoniis aulae byzantinae. 1998, revu 2012 [en ligne] http://www.paulstephenson.info/trans/decer.html.