Pierre le Patrice

Pierre le Patrice (en grec Πέτρος ό Πατρίκιος ; né vers 500, mort vers 565), aussi appelé Pierre le Magistre (en grec Πέτρος ό Μάγιστρος), est un haut fonctionnaire, diplomate et historien byzantin. Après avoir reçu une excellente éducation, il commença une carrière de juriste, avant d’être envoyé avant la guerre de 535-554 comme ambassadeur auprès du gouvernement ostrogoth d’Italie. En dépit de ses talents de plaideur, sa mission fut un échec et il fut emprisonné par les Goths à Ravenne pendant trois ans. Lors de sa libération, il fut promu au rang de magister officiorum (chef du secrétariat impérial), poste qu’il occupa pendant la période exceptionnelle de vingt-six ans. À ce titre, il fut l’un des ministres les plus importants de Justinien Ier, jouant un rôle de premier plan dans la politique religieuse de l’empereur et dans les relations avec l’Empire perse. Il conduisit entre autres les négociations qui aboutirent au traité de paix de Dara en 562 mettant un terme à la guerre lazique qui durait depuis vingt ans. Contemporain de Procope de Césarée, ses écrits historiques n’existent plus que sous forme de fragments, mais sont une source unique d’information sur les cérémonies dans l’Empire byzantin de l’époque et sur les relations entre l’Empire byzantin et l’Empire sassanide.

Sa vie

Diplomate en Italie

Né vers 500 à Thessalonique dans une famille riche, il était d’origine illyrienne selon Procope de Césarée ; toutefois, selon Théophylacte Simocatta, il serait originaire de Solachon, près de Dara en Mésopotamie[1]. Après avoir étudié le droit, il embrassa la carrière de juriste (σχολαστιχός) à Constantinople où il fut remarqué par l'empereur Justinien, lui aussi illyrien, et par l’impératrice Théodora qui, comme lui, était monophysite[2] - [3].

Assistant du magister officiorum Hermogenes, il fit ses premières armes en diplomatie durant les négociations de paix avec les Perses de 529 à 532[3]. Sur la recommandation de Théodora, il fut envoyé en 534 à la cour ostrogothe de Ravenne. À l’époque un conflit se développait entre la reine Amalasuntha, qui agissait en tant que régente pour le jeune roi Athalaric, et son cousin, Théodahad. À la mort d’Athalaric, Théodahad s’empara du trône, mit Amalasuntha en prison et envoya un message à l’empereur Justinien, espérant être reconnu dans ses fonctions par lui[4]. Pierre rencontra les envoyés à Aulon alors qu’il était en Épire, en route pour l’Italie ; il en notifia Constantinople, demandant de nouvelles instructions[5]. L’empereur demanda de transmettre à Théodahad le message qu’Amalasuntha était sous sa protection et qu’aucun mal ne devait lui être fait. Toutefois, au moment où Pierre arriva en Italie, Amalasuntha avait déjà été assassinée. Le récit que fait Procope dans la Guerre avec les Goths est ambigu sur ce qui s’est vraiment passé, mais dans son Histoire secrète, il affirme sans ambages que Pierre avait arrangé le meurtre d’Amalasuntha sous instructions de l’impératrice Théodora qui craignait qu’Amalasuntha ne devienne une rivale et obtienne les faveurs de Justinien[2] - [6]. Quelles que soient les assurances que Pierre ait reçues en privé de Théodora, en public il condamna solennellement ce geste et déclara qu’il en résulterait « une guerre sans trêve entre l’empereur et eux-mêmes » (les Ostrogoths)[7].

Pierre retourna donc à Constantinople porteur de lettres de Théodahad et du Sénat romain à l’intention du couple impérial, plaidant pour une solution pacifique. Lorsqu’il atteignit la capitale, la décision de Justinien en faveur de la guerre était déjà prise et l’empereur était en train de monter une armée. En conséquence, Pierre dut retourner en Italie à l’automne de 535, porteur d’un ultimatum : ou bien Théodahad abdiquait et retournait l’Italie à l’autorité impériale ou la guerre serait déclarée[8]. Une offensive byzantine sur deux fronts s’ensuivit visant les possessions extérieures du royaume ostrogoth : Bélisaire conquit la Sicile, pendant que Mundus envahissait la Dalmatie. Ces nouvelles découragèrent Théodahad ; de la sorte Pierre put obtenir que la Sicile soit rétrocédée à l’Empire byzantin, que l’autorité du roi en Italie soit sévèrement restreinte, qu’une couronne d’or soit envoyée à titre de tribut annuel et que 3 000 hommes de troupes soient fournis à l’armée impériale, faisant ainsi de Théodahad le sujet de Byzance[9]. Craignant que sa première offre ne soit rejetée, Théodahad donna instruction à Pierre sous serment d’offrir la cession de toute l’Italie, mais seulement au cas où les premières offres seraient rejetées par Justinien. De fait, Justinien rejeta la première proposition, mais fut heureux d’accepter la deuxième. Pierre revint donc en Italie en compagnie d’Athanase, porteur de lettres à l’intention de Théodahat et des nobles goths ; il semblait que le berceau de l’Empire romain retournerait pacifiquement à son maitre légitime. Toutefois, cet espoir fut déçu : à leur arrivée à Ravenne, les envoyés byzantins constatèrent que Théodahad avait changé d’avis. Avec l’appui de la noblesse gothe et réconforté par les succès remportés sur Mundus en Dalmatie, il avait décidé de résister et fit emprisonner les ambassadeurs[10] - [11].

Magister officiorum

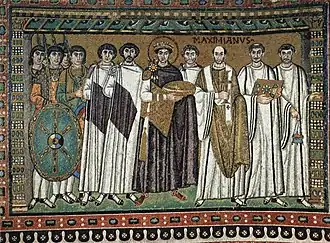

Pierre demeura prisonnier trois ans à Ravenne et fut libéré à l’été 539 par le nouveau roi Vitigès en échange d’ambassadeurs envoyés par les Ostrogoths aux Perses mais capturés par les Byzantins[12]. De retour à Constantinople, il fut nommé magister officiorum (maitre des offices), l’une des plus hautes charges de l’État, lui donnant le contrôle du secrétariat impérial, de la garde impériale (Scholae Palatinae) et de la Poste d’État à laquelle appartenaient les redoutables agentes in rebus[13]. Il devait rester en fonction quelque vingt-six années consécutives, une période de loin plus longue que n’importe lequel de ses prédécesseurs ou successeurs[2] - [14]. À peu près au même moment, ou peu après, il reçut le titre très convoité de patrice et l’appellation de gloriosissimus (le très glorieux), la plus élevée dans la hiérarchie. On le fit également consul honoraire[15]. À titre de magister, il prit part aux discussions des évêques occidentaux de 548 sur les Trois Chapitres et fut à plusieurs reprises envoyé entre 551 et 553 auprès du pape Vigile qui s’opposait à l’empereur sur cette question. Il figure également parmi les délégués au concile de Constantinople de mai 553[16].

En 553-554, il fut envoyé par Justinien négocier un traité de paix avec les Perses[17], un rôle qu’il reprit en 561, lorsqu’il rencontra l’envoyé perse Izedh Gushnap à Dara pour mettre un terme à la guerre lazique[16]. Étant parvenu à un accord sur l’évacuation de la Lazique par les Perses et sur le tracé de la frontière en Arménie, les deux ambassadeurs conclurent un accord de paix d’une durée de cinquante ans entre les deux empires et leurs alliés respectifs. Le tribut annuel de Byzance à la Perse fut réduit de 500 à 420 livres d’or. D’autres articles règlementaient le commerce transfrontalier, lequel devait se limiter aux deux villes de Dara et de Nisibis, le retour des fugitifs et la protection des minorités religieuses de chaque empire (les chrétiens en Perse et les zoroastriens à Byzance). En retour de leur occupation de Dara, dont la construction avait été à l’origine d’une brève guerre, les Byzantins acceptaient d’y limiter leurs troupes et de transférer ailleurs le siège du magister militum per Orientem[18] - [19]. Quelques désaccords subsistaient concernant deux endroits frontaliers, Suania et Ambros. Pierre retourna donc en Perse en 562 pour négocier, cette fois directement avec le shah, Chosroès Ier, sans cependant parvenir à une entente[20]. Il retourna alors à Constantinople où il mourut en 565, probablement peu avant Justinien[21].

Son fils, Théodore, surnommé Kontocherès ou Zetonoumios, lui succéda comme magister officiorum en 566 après un court intervalle durant lequel le poste fut occupé par le quaestor sacri palatii (questeur du palais sacré), Anastase. Il resta à ce poste jusqu’en 576 alors qu’il fut nommé comes sacrarum largitionum (comte des largesses sacrées) ; la même année, il devait également conduire une ambassade qui resta sans résultat en Perse pour mettre un terme à la guerre au sujet du Caucase[22].

Jugement

Étant l’un des principaux personnages de l’empire, Pierre fut l’objet de jugements très divers de la part de ses contemporains. Pour Jean le Lydien, un haut fonctionnaire de moyen niveau travaillant à la préfecture d’Orient, c’était un parangon de vertu, intelligent, administrateur compétent aussi bien que ferme et un gentil homme [20]. Procope parle également de ses manières affables et de son désir d’éviter de faire insulte ; mais en même temps il l’accuse de « voler les scholares (les membres des Scholes) » et d’être « le plus grand voleur du monde et d’être rempli d’une avarice morbide », de même que d’être responsable du meurtre d’Amalasuntha[23].

Dès le début de sa carrière, Pierre s’était taillé une réputation de grand lecteur, de passionné de littérature et de discussions avec les érudits[24]. En tant qu’orateur, il était éloquent et doué de grande persuasion ; Procope dit de lui « que la nature lui avait donné la faculté de convaincre les gens[25] » et Cassiodore, qui avait été témoin de ses ambassades à la cour des Ostrogoths, loue en lui le vir eloquentissimus et disertissimus (l’homme très éloquent et disert) de même que sapientissimus (très sage)[1]. Toutefois, l’historien Ménandre le Protecteur, qui s’appuya sur les textes de Pierre pour sa propre Histoire, l’accuse de vantardise et de manipuler les textes pour se mettre en avant lors des négociations avec les Perses[26].

Son œuvre

Pierre le Patrice a rédigé trois livres dont seuls subsistent des fragments : une Histoire des quatre premiers siècles de l’Empire romain, de la mort de Jules César en 44 av. J.-C. jusqu’à la mort de l’empereur Constance II (règne 337-361), dont il reste environ vingt fragments ; un traité Sur la constitution de l’État (Katastasis ou Livre des cérémonies) contenant une description des grandes cérémonies impériales dont certaines sont reproduites dans les chapitres 85-95 du premier volume du De ceremoniis de l’empereur Constantin VII (règne 913-959) ; et un rapport de sa mission diplomatique dans l’Empire perse en 561-562 qui a servi de source à Ménandre le Protecteur[24] - [26] - [2]. Jusqu’à récemment, on lui attribuait aussi la rédaction du Peri Politikes Epistemes (Sur la science politique) du VIe siècle, un ouvrage en six livres traitant de théorie politique et se basant en grande partie sur des textes classiques comme La République de Platon et le De Republica de Cicéron, ouvrage qui ne survit également qu’en fragments[2].

Pierre le Patrice fut le premier auteur romain/byzantin à décrire les cérémonies impériales[2], débutant ainsi une tradition qui se poursuivra jusqu’au XIVe siècle. Son Histoire demeure une importante source d’information historique puisque c’est la seule œuvre qui rappelle les négociations et contient le texte du traité romano-persan de 298 entre Galère et Narseh[27].

Brillant juriste et diplomate, Pierre le Patrice ne semble guère avoir impressionné ses contemporains comme écrivain. Seul Ménandre le Protecteur le cite abondamment[28]. Quant aux modernes, l’historien Warren Treadgold parle de lui comme d’un « touche-à-tout » dont le style « ne brille guère par son élégance »[29].

Notes et références

- Martindale 1992, p. 994.

- Kazhdan 1991, p. 1641.

- Treadgold 2007, p. 265.

- Bury 1923, p. 161-164.

- Procope, De Bellis, V.3.1-4.21, et Histoire secrète, 16. 1-3.

- Bury 1923, p. 164-166.

- Procope, De Bellis, VI.22, 23-25 ; Histoire secrète, 16.5.

- Bury 1923, p. 168-169.

- Bury 1923, p. 172-173.

- Bury 1923, p. 173-175.

- Procope, De Bellis, V.4. 22-31, et Histoire Secrète, 16.3-5.

- Bury 1923, p. 206.

- Kazhdan 1991, p. 1267.

- Lee 1993, p. 43.

- Martindale 1992, p. 996.

- Martindale 1992, p. 996-997.

- Procope, De Bellis, VIII, 11. 1-3.

- Evans 1996, p. 259.

- Dignas et Winter 2007, p. 996-997.

- Martindale 1992, p. 997.

- Martindale 1992, p. 997-998.

- Martindale 1992, p. 1255-1256.

- Procope, Histoire secrète, XXIV.24.

- Martindale 1992, p. 998.

- Procope, De bello gothico, I.3.

- Maas 2005, p. 390.

- Dignas et Winter 2007, p. 122.

- Treadgold 2007, p. 269.

- Treadgold 2007, p. 278-279.

Bibliographie

- (en) Panagiotis T. Antonopoulos, « Petrus Patricius. Some Aspects of his Life and Career », dans Vladimir Vavrinek (dir.), From Late Antiquity to Early Byzantium: Proceedings of the Byzantinological Symposium in the 16th International Eirene Conference, Prague, , p. 49-53.

- (en) Roger C. Blockley (dir.), The Fragmentary Classicising Historians of the Later Roman Empire, vol. I et II, Liverpool, 1980 et 1983 (texte et traduction anglaise).

- (en) John Bagnell Bury, History of the Later Roman Empire : From Arcadus to Irene (395 A.D. to 800 A.D. ), vol. II, New York et Londres, Macmillan & co., .

- (en) Beate Dignas et Engelbert Winter, Rome and Persia in Late Antiquity : Neighbours and Rivals, Cambridge, Cambridge University Press, , 364 p. (ISBN 978-0-521-61407-8).

- (en) James Allen Stewart Evans, The Age of Justinian : The Circumstances of Imperial Power, New York, Routledge, , 345 p. (ISBN 0-415-02209-6).

- (en) Alexander Kazhdan (dir.), Oxford Dictionary of Byzantium, New York et Oxford, Oxford University Press, , 1re éd., 3 tom. (ISBN 978-0-19-504652-6 et 0-19-504652-8, LCCN 90023208).

- (en) A. D. Lee, Information and Frontiers : Roman Foreign Relations in Late Antiquity, Cambridge, Cambridge University Press, , 213 p. (ISBN 978-0-521-39256-3, lire en ligne).

- (en) Michael Maas (dir.), The Cambridge Companion of the Age of Justinian, Cambridge, Cambridge University Press, .

- (en) John Robert Martindale (dir.), The Prosopography of the Later Roman Empire, vol. III : A.D. 527-641, Cambridge, Cambridge University Press, , 1626 p. (ISBN 978-0-521-20160-5, lire en ligne).

- (en) Warren Treadgold, The early Byzantine Historians, Londres, Palgave Macmillan, (réimpr. 2010), 432 p. (ISBN 978-0-230-24367-5) (contient un chapitre sur Pierre le Patricien, pp. 264-269).

- (en) A. A. Vasiliev, History of the Byzantine Empire, Madison, University of Wisconsin, , 846 p. (ISBN 978-0-299-80925-6, lire en ligne) (chaque chapitre comprend un appendice où sont décrits les principaux écrivains de cette période).