Schole palatine

Les scholæ palatinæ, (garde palatine ou scholes, en grec : Σχολαί ) furent une unité militaire d’élite, dont la fondation est attribuée à l’empereur Constantin pour remplacer les Equites Singulares Augusti, la division équestre de la garde prétorienne. Troupes d’élite du IVe au VIIe siècle, les scholae se transformèrent en armée de parade lorsque les empereurs cessèrent de commander eux-mêmes les troupes sur le champ de bataille. Elles offrirent alors une perspective de carrière aisée pour les jeunes de bonne famille. Elles subsistèrent dans l’Empire d’Occident jusqu’à leur dissolution par Théodoric le Grand. Dans l’Empire d’Orient, elles furent réformées par Constantin V pour devenir des tagmata (sing. tagma), unités de cavalerie lourde stationnées près de Constantinople et constituant le cœur des forces expéditionnaires impériales. Elles furent dissoutes à la fin du XIe siècle par l’empereur Alexis Ier Comnène.

Bas-Empire romain : les scholes comme garde impériale du IVe au VIIe siècle

Histoire et structures

Au cours des guerres civiles qui marquèrent la fin de la tétrarchie, le césar Flavius Valérius Sévérus, obéissant aux ordres de l’empereur Galère (emp. 305-311), tenta mais sans succès d’abolir la garde prétorienne, laquelle s’était révoltée pour rejoindre en 306 les rangs du prétendant Maxence après que son camp de Rome eut été fermé par l’empereur[1]. Lorsque Constantin Ier se lança à la conquête de l’Italie en 312, la garde prétorienne constituait le fer de lance de Maxence lors de la bataille du pont Milvius. Peu après sa victoire définitive, Constantin abolit la garde prétorienne qui s’était trop souvent immiscée dans la succession impériale. Bien qu’il n’existe pas de preuve formelle à cet effet, il est probable qu’il remplaça alors celle-ci par un nouveau corps de cavalerie, appelé scholæ ou « schole »[2] - [3]. Toutefois, certaines unités, comme la schola gentilium (schole composée de barbares, appelés « gentils » par les Romains) et la schola scutariorum, sont attestées avant 312 et pourraient avoir été créées au cours des réformes de l’empereur Dioclétien (emp. 284-305)[4].

Le terme schola, fréquemment traduit par « schole », était couramment utilisé au IVe siècle pour désigner les corps civils aussi bien que militaires qui accompagnaient l’empereur. Il tire son origine du fait que chacun de ces corps occupait des pièces ou chambres spécifiques du palais. D’après la Notitia dignitatum[N 1], datant de la fin du IVe siècle, il y avait cinq scholes dans la partie occidentale de l’empire et sept dans la partie orientale. Au temps de Justinien (emp. 527-565), les scholes étaient cantonnées dans les environs de Constantinople ainsi que dans certaines villes de Bithynie et de Thrace, servant par rotation au palais[5].

Chaque unité formait un régiment de cavalerie d’élite comprenant environ 500 soldats[N 2]. Au total, les scholes durent comprendre environ 3 500 hommes en Orient et 2 500 en Occident[6]. Bon nombre d’entre eux, appelés scholares en latin et σχολάριοι (scholarioi) en grec, étaient recrutés parmi les tribus germaniques[5]. En Occident, il s’agissait surtout de Francs et d’Alamans[N 3] alors qu’en Orient, il s’agissait surtout de Goths. Toutefois, ces derniers furent en grande partie remplacés par des Arméniens et des Isauriens au Ve siècle, résultat des politiques anti-Goths du gouvernement impérial. De nombreux indices dans les sources montrent cependant que la présence de Romains n’était pas négligeable. Parmi les soldats dont les noms sont mentionnés pour le IVe siècle, dix sont sans contredit romains, quarante probablement romains, alors que cinq sont définitivement barbares et onze probablement barbares[7].

Chaque schole était commandé par un tribun (tribunus) qui avait rang de comte (comes)[N 4] de première classe et qui, au moment de la retraite, se retirait avec un rang égal à celui d’un gouverneur militaire (dux) de province[8]. Chaque tribun avait sous ses ordres des officiers seniors appelés domestici ou protectores[9]. Contrairement à l’époque des gardes prétoriennes, il n’y avait pas de commandant en chef des scholes autre que l’empereur, qui exerçait ainsi directement son contrôle. Cependant, aux fins de l’administration, les scholes furent éventuellement placées sous la juridiction du maitre des offices (magister officiorum)[10].

En raison de leur statut de garde d’élite, les soldats se voyaient octroyer un salaire plus élevé et des privilèges plus importants que les autres unités de l’armée régulière ; ainsi, ils recevaient un supplément de rations (annonae civicae), étaient exempts de la taxe de recrutement (privilegiis scholarum) et étaient souvent utilisés par les empereurs aux fins de missions civiles à travers l’empire[9]. À la longue, les empereurs cessant avec Théodose de mener eux-mêmes leurs troupes au combat et la vie de palais aidant, ces unités perdirent leur aptitude au combat[11]. Dans l’Empire d’Orient, ils furent éventuellement remplacés par les excubites, créés par l’empereur Léon Ier le Thrace (emp. 457-474) ; en Occident, ils furent dissous par le roi goth Théodoric le Grand (règne en Italie de 493 à 526)[12] - [13]. Sous le règne de l’empereur Zénon (emp. 474-491), il ne s’agissait plus que d’une armée de parade, où les jeunes de bonnes familles pouvaient faire carrière moyennant finance pour acquérir le statut social et les bénéfices monétaires qui y étaient attachés. Au début du VIe siècle, les scholes n’étaient considérées que comme soldats à temps partiel, s’agissant de gens fortunés qui avaient acheté leur commission uniquement pour le prestige[14]. On dit que l’empereur Justinien jeta la stupeur dans leurs rangs en les envoyant au front lors des campagnes chez les Perses, en Afrique et en Italie. Certains gardes préférèrent abandonner leur solde plutôt que d’aller se battre. Le même empereur renvoya également quatre scholæ (donc 2 000 soldats) constituées par Justin, probablement pour lever des fonds[15].

Quarante membres des scholes, appelés candidati en raison de leur éclatante tunique blanche, furent choisis pour former la garde personnelle de l’empereur[16]. Mais si, au IVe siècle, ils accompagnèrent certains empereurs dans leurs campagnes, comme ce fut le cas pour Julien (emp. 361-363) en Perse, ils ne jouaient plus au VIe siècle qu’un rôle cérémonial[17].

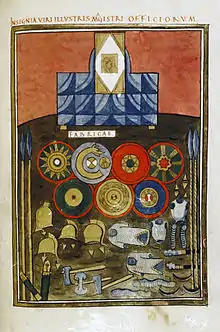

Liste des scholes selon la Notitia dignitatum

Dans l’Empire d’Occident :

- Scola scutariorum prima ;

- Scola scutariorum secunda ;

- Scola armaturarum seniorum ;

- Scola gentilium seniorum ;

- Scola scutatorum tertia.

Dans l’Empire d’Orient :

- Scola scutariorum prima ;

- Scola scutariorum secunda ;

- Scola gentilium seniorum (probablement la même unité déjà mentionnée pour l’Empire d’Occident, transférée après que la liste de l’Empire d’Orient eut été compilée) ;

- Scola scutariorum sagittariorum (unité d’archers à cheval) ;

- Scola scutariorum clibanariorum ;

- Scola armaturarum iuniorum ;

- Scola gentilium iuniorum.

Soldats connus ayant appartenu aux scholes

.jpg.webp)

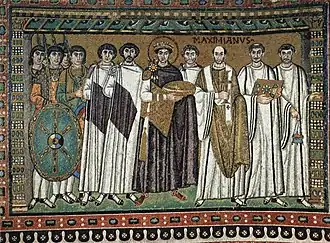

- Serge et Bacchus, officiers de la schola gentilium sous l’empereur Maximien[18] ;

- Martin de Tours, officier dans la schole du César Julien ;

- Mallobaud, un roi franc, tribunus armaturarum, et plus tard magister militum ;

- Claudius Silvanus, tribun franc et plus tard usurpateur ;

- Bacurius, prince d’Ibérie du Caucase, tribunus sagittariorum lors de la bataille d’Andrinople[19] ;

- Cassio, tribunus scutariorum (probablement de la première schole d’élites) à la bataille d’Andrinople[19] ;

- Justinien, qui servait à titre de candidatus en 518 lors de la mort de l’empereur Anastase et de l’accession de son oncle Justin Ier.

Période méso-byzantine : les Scholes comme tagma du VIIIe au XIe siècle

Les scholes tout comme les excubites continuèrent d'exister au VIIe puis au début du VIIIe siècle sous un format plus petit et comme unités purement cérémonielles. Toutefois, vers 743, après avoir réprimé une importante rébellion des troupes thématiques, Constantin V réforma les vieilles unités de la garde de Constantinople pour en faire des tagmata (régiments) qui fournirent à l'empereur un noyau de troupes loyales et professionnelles[20]. Les tagmata étaient des unités professionnelles de cavaliers lourds positionnés dans et autour de la cité impériale, formant la réserve centrale du système militaire byzantin et le cœur des forces expéditionnaires impériales. En outre, comme leurs ancêtres de la fin de l'Empire romain, elles étaient une étape importante dans la carrière militaire des jeunes aristocrates qui conduisait à des commandants militaires ou à des offices civils majeurs[21].

La taille exacte des tagmata est l'objet de controverses. Les estimations vont de 1 000[22] à 4 000 hommes[23]. Les différents tagmata ont la même structure. Seule la nomenclature de certains titres varient, reflétant les origines des différentes unités. Les scholes étaient dirigés par le domestikos tōn scholōn (δομέστικος τῶν σχολῶν, « domestique des scholes »), attesté pour la première fois en 767[24]. À l'image de l'ancienne fonction du magister officiorum qui devint un poste de magistros plus ou moins cérémoniel, le domestique était établi comme commandant indépendant des scholes. Il détenait le rang de patrice et était considéré comme l'un des plus importants généraux de l'empire, seulement précédé par le stratège des Anatoliques[25]. Au Xe siècle, il en vint à devenir le général le plus important et à être l'équivalent du commandant en chef de l'armée byzantine. Vers 959, le poste et l'unité furent divisés en deux commandements séparés : un pour l'Orient (domestikos [tōn scholōn tēs] anatolēs) et un pour l'Occident (domestikos [tōn scholōn tēs] dyseōs)[26].

Le domestique des scholes était assisté par deux officiers appelés Topotērētē (τοποτηρητής, « lieutenant »), qui commandaient chacun une moitié de l'unité, un chartulaire (χαρτουλάριος, « secrétaire ») et un proexēmos ou proximos (« messager en chef »)[27]. Le tagma était divisé en unités plus petites appelées bandon (banda au singulier), dirigées par un komēs (κόμης [τῶν σχολῶν], « comte des scholes »). À la fin du Xe siècle, il y avait trente banda dont les effectifs sont inconnus. Chaque komēs dirigeait cinq « sous-domestiques », équivalant au kentarchoi (« centurions ») dans l'armée régulière[28]. Il y avait aussi quarante porteurs de drapeaux (bandophoroi) divisés en quatre catégories différentes. Dans les scholes, il s’agissait des protiktores (προτίκτορες, « protecteurs »), des eutychophoroi (εὐτυχοφόροι, « porteurs de l’eutychia », le terme eutychia étant une déformation du terme ptychia), des skēptrophoroi (« porteurs de sceptres ») et des axiōmatikoi[29] - [30].

Notes et références

Notes

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Scholae Palatinae » (voir la liste des auteurs).

- Document administratif romain de la toute fin du IVe siècle-début du Ve siècle qui présente, sous la forme d'une liste, toutes les dignités tant civiles que militaires de l'Empire romain, dans ses deux composantes, occidentale et orientale.

- Ces nombres correspondent à ceux que l’on trouve à l’époque de Justinien (VIe siècle) dans le Codex Justinianus, IV.65 & XXXV.1.

- Ammien Marcellin mentionne que les Francs étaient particulièrement nombreux parmi les gardes du palais. Historiæ, XV.5.11.

- Pour les titres et fonctions, se référer à l'article « Glossaire des titres et fonctions dans l'Empire byzantin ».

Références

- Grant 1993, p. 23.

- Treadgold 1995, p. 10.

- Burckhardt 1949, p. 341-342.

- Jones 1986, p. 54.

- Haldon 1999, p. 68.

- Treadgold 1995, p. 49.

- Elton 1996, p. 151-152.

- Codex Theodosianus, VI.13.

- Treadgold 1995, p. 92.

- Southern et Dixon 1996, p. 57.

- Jones 1986, p. 614.

- Southern et Dixon 1996, p. 56.

- Jones 1986, p. 256.

- Treadgold 1995, p. 161.

- Jones 1986, p. 284 et 657.

- Jones 1986, p. 613-614 (vol. 1) et 1253 (vol. 2).

- Ammien Marcellin, Historiæ, XXV.3.6.

- Woods 2005.

- Ammien Marcellin, Historiæ, XXXI.12.16.

- Haldon 1999, p. 78.

- Haldon 1999, p. 270-273.

- Haldon 1999, p. 103.

- Treadgold 1980, p. 273-277.

- Treadgold 1995, p. 28.

- Bury 1911, p. 50-51.

- Treadgold 1995, p. 78.

- Treadgold 1995, p. 102.

- Treadgold 1980, p. 274.

- Treadgold 1980, p. 276.

- Bury 1911, p. 55-57.

Bibliographie

Sources primaires

- Ammien Marcellin, Historiæ.

- Codex Theodosianus [lire en ligne (page consultée le 14 août 2015)].

Sources secondaires

- (en) Peter Brennan, « The Notitia Dignitatum », dans Claude Nicollet (dir.), Les littératures techniques dans l'Antiquité romaine, Paris, Éd. Droz, coll. « Entretiens sur l'Antiquité classique de la Fondation Hardt », (ISBN 978-2-600-04434-9), p. 147-178.

- (en) Jacob Burckhardt, The Age of Constantine the Great, New York, Dorset Press, , 400 p. (ISBN 0-88029-323-3).

- (en) John B. Bury, The Imperial Administrative System of the Ninth Century : With a Revised Text of the Kletorologion of Philotheos, Oxford University Publishing, .

- (en) Hugh Elton, Warfare in Roman Europe, AD 350-425, Oxford University Press, , 312 p. (ISBN 978-0-19-815241-5).

- (en) N. I. Franck, Scholae palatinae. The palace guards of the Later Roman Empire, Rome, coll. « Papers and Monographs of the American Academy in Rome » (no XXIII), .

- (en) Michael Grant, Constantine the Great, the Man and his Times, New York, Macmillan, , 267 p. (ISBN 0-684-19520-8).

- (en) John F. Haldon, Warfare, State and Society in the Byzantine World, 565-1204, Londres, University College London Press (Taylor & Francis Group), , 389 p. (ISBN 1-85728-495-X, lire en ligne).

- (en) A. H. M. Jones, The Later Roman Empire, 284-602, Baltimore, Johns Hopkins University Press, (1re éd. 1964) (ISBN 0-8018-3285-3).

- Yann Le Bohec, L’armée romaine sous le Bas-Empire, Paris, Picard, , 256 p. (ISBN 978-2-7084-0765-7, LCCN 2007353329).

- (en) Pat Southern et Karen R. Dixon, The Late Roman Army, Routledge, , 206 p. (ISBN 0-7134-7047-X).

- (en) Warren Treadgold, « Notes on the Numbers and Organisation of the Ninth-Century Byzantine Army », Greek, Roman and Byzantine Studies, vol. 21, , p. 269-288.

- (en) Warren Treadgold, Byzantium and Its Army, 284–1081, Stanford University Press, (ISBN 0-8047-3163-2).

- (en) David Woods, The Military Martyrs, (lire en ligne), « The Origin of the Cult of SS. Sergius and Bacchus ».