Philosophie de l'histoire

La philosophie de l'histoire est la branche de la philosophie traitant du sens et des finalités du devenir historique. Elle regroupe l'ensemble des approches, se succédant de l'Antiquité à l'époque contemporaine, tendant à affirmer que l'histoire n'est pas le fruit du hasard, de l'imprévu, voire du chaos, mais qu'elle obéit à un dessein en suivant un parcours (cyclique ou linéaire).

Dans une perspective chronologique, on peut distinguer cinq étapes.

De l'Antiquité au XVIIe siècle, on estime d'abord que le sens de l'histoire est fixé « de l'extérieur », notamment par une providence.

Puis, au XVIIIe siècle et en raison d'une certaine sécularisation, des philosophes tels Vico en Italie ou Kant en Allemagne sont convaincus que la finalité de l'histoire est immanente à celle-ci : le sens de l'histoire est alors déterminé par les hommes eux-mêmes, guidés par leur seule raison et selon des objectifs qu'ils s'assignent eux-mêmes. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France inaugure une nouvelle conception, progressivement laïque, de la réalité : on mentionne ainsi « l'Homme », « l'Histoire » ou « l'État » selon une optique universaliste au temps dit des Lumières.

Ensuite, au XIXe siècle se développent des philosophies de l'histoire formalisées en un ensemble de doctrines : l'idéalisme de Hegel, le matérialisme historique de Marx, le positivisme de Comte, le darwinisme social d'Herbert Spencer. À la fin du XIXe siècle, ces doctrines sont vivement critiquées, principalement par Nietzsche.

Au XXe siècle, la variété des approches et de la méthodologie historique est encore plus grande. Les sciences humaines et sociales, après les « sciences de l'esprit » (allemand : Geisteswissenschaften) de Dilthey, indiquent chercher à comprendre les faits historiques plutôt qu'à les expliquer. Les philosophes de la modernité tentent de mettre en résonance les doctrines de Hegel, Marx et Comte avec celles qui les ont précédées. Les penseurs marxistes se divisent alors entre réformistes et révolutionnaires. Durant la seconde moitié du siècle, des intellectuels « engagés » prennent des positions opposées sur la question du progrès technique et de sa possible réfutation. Le concept de « postmodernité », popularisé après 1979, ambitionne de mettre un terme à la philosophie de l'histoire.

Enfin, au début du XXIe siècle, les débats ne portent plus tant sur les capacités des humains à « penser l'histoire » que sur celles de leur « intelligence naturelle » dans son ensemble.

Définition et problématique

Au Siècle des Lumières, la « philosophie de l'histoire », terme qui, selon Yvon Belaval, « semble créé par Voltaire », va pouvoir s'appuyer sur deux bases: « l'histoire sans documents, déduite, en grande partie imaginaire, qui de J.-B Vico à Rousseau, et de Rousseau à Hegel même, réinventera les étapes de l'humanité primitive; l'histoire à documents, de plus en plus précise »[1]. À l'instar des sciences, elle aura pour objectif d'être « une philosophie des progrès de l'esprit humain, même si l'on refuse, avec Rousseau, d'y reconnaître, en même temps et au même rythme, un progrès moral »[1].

Toutefois, la notion ainsi nommée de « philosophie de l'histoire » n'est pas elle-même sans poser problème : Les deux esprits, le philosophique et l'historique, étant — comme l'écrivait Lucien Febvre en 1938 — « deux esprits irréductibles », qui au bout du compte, ainsi que le souligne Roger Chartier en faisant écho à Lucien Febvre, demeureraient étrangers l'un à l'autre[2], les difficultés évoquées par Chartier, résideraient « dans le trompe-l'œil que constituent les étiquettes de “philosophie de l'histoire” et d'histoire de la philosophie, qui contrairement aux apparences ne désignent pas une frontière mais appartiennent en propre au monde de la philosophie », relève Étienne Anheim en citant ses aînés historiens[2]. En 1765, « Voltaire emploie pour la première fois l'expression de “philosophie de l'histoire” dans un petit ouvrage polémique qui deviendra en 1769, le “Discours préliminaire” de l'Essai sur les mœurs »[3], paru treize ans plus tôt — les éditeurs avaient émis l'avis que cet essai aurait pu s'intituler « Histoire philosophique du monde »[3] : Bertrand Binoche souligne que l'intention de Voltaire est bien de « montrer qu'il est temps de faire de l'histoire en philosophe »[3].

Antécédents

L'idée que l'histoire aurait un sens philosophique remonte à l'Antiquité grecque. Elle traduit une conception du monde métaphysique, causaliste, déterministe et téléologique ; caractéristiques dont on retrouvera de nombreuses déclinaisons dans tout le corpus philosophique jusqu'au XIXe siècle.

L'un des tout premiers historiens connus, le Grec Hérodote (Ve siècle av. J.-C.), utilise le terme pronoia (que l'on traduit par « providence ») pour désigner une sorte de « sagesse extérieure » apte à maintenir la nature en état d'équilibre. Mais c'est au Ier siècle av. J.-C. que le Romain Cicéron invente le terme providentia pour désigner l'action sur le monde d'une « volonté extérieure » (non humaine, transcendant l'homme) et conduisant les événements à des fins jugées a priori heureuses. L'idée s'oppose donc diamétralement à celle de hasard et, également, à celle de fatalité.

On retrouve l'idée de providence dans le christianisme. Durant toute la chrétienté, l'histoire - quand elle est pensée - est globalement interprétée comme le déroulement temporel s'amorçant au moment où Adam et Ève sont chassés de l'Éden (épisode de la Chute) et censé se terminer « à la fin des temps », lors de la réconciliation totale entre l'homme et Dieu (Apocalypse).

Ce paradigme, toutefois, prend fin au XVIIe siècle, progressivement, avec l'éclosion des sciences expérimentales et l'émergence du conflit « foi ou raison » : la foi tend peu à peu alors à s'éclipser au profit du libre arbitre, devenant presque une sorte d'option, comme le révèlent par exemple les écrits de Spinoza.

Antiquité grecque

L'historien Jacques Le Goff voit dans les poèmes didactiques d'Hésiode (VIIIe siècle av. J.-C.) les premières grandes réflexions sur l'évolution de l'humanité[4]. Dans son poème Les Travaux et les Jours, Hésiode énonce le mythe des cinq âges de l'humanité : les lignées successives sont condamnées à l'extinction par les dieux pour leur démesure (Hubris) ou accèdent, après leur mort, aux honneurs de l'héroïsation ; le poète se lamente d'être né dans la dernière et pire époque, l'âge de fer, mais laisse entrevoir la possibilité d'un retour de l'âge d'or par le temps cyclique[5]. Le mythe, en fixant les attributions des divinités, sert de fondement à la religion civique et aux cultes panhelléniques[6]. Toutes les décisions essentielles, dans la paix comme dans la guerre, ont besoin de l'approbation des dieux que l'on consulte par l'oracle de Delphes ou d'autres modes de divination[7].

Au VIe siècle av. J.-C., la Grèce antique est le foyer d'un tout nouveau type de conception du monde : non plus strictement mythique et religieux mais philosophique, c'est-à-dire basé sur un usage accru de la raison. Alors que le mythe (muthos), sous forme versifiée, par la musicalité et la gestuelle qui l'accompagnent, fait appel à des formes de persuasion irrationnelles, le discours rationnel (logos), énoncé en prose et souvent écrit, fait appel à l'intelligence logique : il s'affirme en même temps dans le discours politique et judiciaire, la médecine et la narration historique[8]. Au Ve siècle av. J.-C., Hérodote d'Halicarnasse se démarque de la pensée mythique et se distingue par sa volonté de distinguer le vrai du faux. Avec Thucydide, cette préoccupation se mue en esprit critique, fondé sur la confrontation de diverses sources, orales et écrites. Son Histoire de la guerre du Péloponnèse est souvent considérée comme la première œuvre véritablement historique[9]. Il insiste sur le refus du merveilleux et la recherche de régularités vérifiables qui peuvent servir de guides à l'action politique : « À l'audition l'absence de merveilleux dans les faits rapportés paraîtra sans doute en diminuer le charme ; mais si l'on veut voir clair dans les événements passés et dans ceux qui, à l'avenir, en vertu du caractère humain qui est le leur, présenteront des similitudes ou des analogies, qu'alors on les juge utiles et cela suffira : ils constituent un trésor pour toujours plutôt qu'une production d'apparat pour un auditoire du moment »[10].

Antiquité romaine

Pour les Romains comme pour les Grecs, le succès des actions humaines dépend des divinités : chaque mois et jour de la semaine est dédié à une divinité[11] et une distinction importante est faite entre les jours fastes et néfastes[12]. Les Romains interrogent la volonté des dieux par les augures et d'autres formes de divination, souvent empruntées aux Étrusques : la plus prestigieuse, qui n'est employée que dans les circonstances les plus graves, est la consultation des livres sibyllins[13]. Le signe augural des douze vautours apparus à Romulus lors de la fondation de Rome est couramment interprété comme le signe que la puissance de Rome durerait douze siècles[14].

Vers la fin de la République romaine, soit du IIIe siècle av. J.-C. au Ier siècle av. J.-C., émerge l'idée que les hommes peuvent façonner eux-mêmes leur histoire[15]. Cicéron, notamment, développe « l'idée que l'humanité se façonne, s'améliore dans le développement même de la civilisation, celle que les progrès matériels et intellectuels servent une promotion spirituelle en humanité, celle que la culture est nécessaire à l'épanouissement de l'humanité en chaque individu »[16]. Cicéron se montre sceptique envers les prédictions et présages mais l'empereur Auguste y accorde une grande importance et Claude fait intégrer les haruspices au clergé officiel romain[13].

Judaïsme

Premier grand récit du monothéisme, la Bible raconte l'évolution du peuple juif au fil des siècles. Elle rapporte que cette histoire est parsemée de drames (esclavage en Égypte, exodes, persécutions multiples...) et qu'elle est axée sur l'idée d'une recherche incessante d'un avenir meilleur, appelé à se concrétiser par la venue d'un messie libérateur et une vie libre en Terre promise puis, finalement, dans la Jérusalem céleste. Au IIIe siècle av. J.-C., le Livre de Daniel évoque pour la première fois l'Apocalypse.

Les textes sacrés, aussi bien de la Torah que du Talmud, se soucient peu du détail des faits historiques sur lesquels ils multiplient les confusions et les anachronismes : ils ne s'y intéressent que par rapport à un projet d'avenir fondé sur l'Alliance entre Dieu et son peuple élu aboutissant aux temps messianiques[17]. Le judaïsme confère par conséquent un caractère éminemment téléologique à l'histoire en y introduisant une dimension eschatologique[18].

Selon C. G. Jung, il convient de voir dans l'approche juive une double finalité : non seulement l'évolution de l'homme vers le bien mais aussi - tout autant et simultanément - celle de Dieu, jusqu'à son stade ultime : son « humanisation », l'Incarnation[19].

Christianisme primitif

Depuis les textes de saint Paul[20], et l'Apocalypse de Jean, tous deux écrits au Ier siècle, la théologie chrétienne répand l'idée que la totalité des événements provoqués par les humains, qu'ils connaissent ou non un certain retentissement et qui forment ce que l'on appelle « l'histoire », s'inscrivent dans le cadre d'un plan divin dont le dénouement doit être le salut de l'humanité[21] - [22].

Une phrase de l'apôtre Paul résume la défiance des chrétiens à l'égard de l'histoire dès lors que les hommes prétendent l'ériger sans l'assistance de Dieu : « ne vous conformez pas au siècle présent » (Épître aux Romains, 12: 1-2)[23]. Cependant, le temps chrétien avec ses deux étapes essentielles, la Création et l'incarnation de Jésus-Christ, s'inscrit dans un temps historique datable. Les chrétiens, contrairement aux Romains, croient que le temps n'est pas infini et va vers la fin du monde prédite par l'Apocalypse de Jean. Dans les derniers temps surviendra une série de catastrophes marquées par le règne de l'Antéchrist, puis les élus qui auront survécu connaîtront une ère de paix et de justice, le Millénium, avant que Dieu ne mette fin au monde terrestre par le Jugement Dernier. L'intervalle qui sépare l'Incarnation des temps derniers est donc un « temps de l'attente » fait à la fois d'espérance et de crainte. Le désir d'avancer cet âge de justice donne naissance à une croyance, le millénarisme, que l’Église finit par condamner comme porteuse de bouleversements politiques et sociaux[24]. Elle est cependant encore soutenue par Joachim de Flore au XIIIe siècle ; le mythologue roumain Mircea Eliade qualifie l'œuvre de Joachim de « géniale eschatologie de l'histoire, la plus importante qu'ait connue le christianisme après saint Augustin »[25].

Jacques Maritain, philosophe de confession catholique, estime qu'il faut distinguer « théologie de l'histoire » et « philosophie de l'histoire » : la première est « centrée sur le mystère de l’Église, tout en considérant ses rapports avec le monde », la seconde sur le mystère du monde, tout en considérant ses relations avec l’Église, avec le royaume de Dieu à l’état de pèlerinage »[21].

C'est de façon explicite, à la charnière des IVe et Ve siècle, qu'Augustin d'Hippone assigne pour finalité à l'histoire la réalisation de la « Cité de Dieu », c'est-à-dire fondée sur l'amour de Dieu. Il l'oppose à Babylone, la cité fondée sur l'amour des choses terrestres et temporelles[26].

Moyen Âge

Pour le christianisme médiéval, l'intervalle qui sépare l’Incarnation des derniers temps eschatologiques est nécessaire car il permet le rachat des âmes dans le Purgatoire : les âmes pécheresses mais non damnées peuvent voir leur temps de souffrance abrégé par les prières des fidèles et l'intercession de l'Église, ce qui renforce l'autorité du clergé et du pape[27]. Ce temps intermédiaire est aussi nécessaire à la propagation de la foi chrétienne « jusqu’aux extrémités de la terre » (Actes, 1:8)[28]. Ainsi, au XIIIe siècle, Jacques de Voragine, rédacteur de la Légende dorée, admet sans difficulté que l'apôtre Thomas a prêché le christianisme jusqu'en Inde, y a baptisé les Rois Mages, qui étaient venus saluer Jésus enfant, et en a même ramené les modèles de l'architecture indienne[29]. Jacques de Voragine termine son ouvrage par le récit de la conversion au christianisme des Lombards, Francs, Bulgares et Hongrois et la propagation des ordres monastiques[30]. Ce devoir de diffusion de la parole divine « jusqu’aux extrémités de la terre » sera encore un des moteurs des Grandes Découvertes des XVe – XVIe siècle[31].

Ibn Khaldoun

Ibn Khaldoun (Tunis 1332-Le Caire 1406) est une figure singulière dans l'histoire de la pensée : il a tout ignoré de Thucydide et autres historiens antiques et a dû inventer seul une méthode historique qui s'approche de la leur ; et son œuvre a été presque oubliée dans le monde musulman jusqu'à sa redécouverte par les orientalistes européens au XIXe siècle. Dans ses Muqaddima (« Prolégomènes »), il cherche, à travers le flux des événements particuliers, les lois générales de la vie en société, ce qui l'a parfois fait apparaître comme un précurseur de la sociologie[32] : « J'ai développé dans cet ouvrage tout ce qui peut mettre le lecteur à même de s'instruire sur les causes qui produisent les accidents essentiels de la civilisation et de la société, et les circonstances essentielles qui affectent le genre humain, considéré en société[33]. » Il insiste sur l'opposition entre la culture « bédouine » (badâwa), rurale, nomade ou semi-nomade, et la culture sédentaire urbaine (hadâra) ; il reproche à la philosophie arabe (falsafa), celle d'Averroès en particulier, d'avoir construit des cités utopiques sur le modèle des philosophes grecs par ignorance de cette réalité non citadine. Il développe l'idée de cycle historique (en), non pas sur le modèle du temps cyclique des Grecs mais dans le cadre chronologique limité des États dynastiques du Maghreb[34].

XVIe siècle

Le mouvement de la Renaissance se caractérise par une mutation radicale de la société occidentale, portée par une conception du monde nouvelle surnommée « humanisme » : sans abjurer leur foi, les intellectuels, plus particulièrement les philosophes, en relativisent le sens et la portée tandis qu'en revanche ils valorisent leurs capacités à penser par eux-mêmes, au moyen de leur raison.

La publication en 1516 du récit Utopia, du juriste et historien anglais Thomas More, constitue à cet égard une date clé. À partir de ce moment, en effet, et jusqu'à nos jours, l'idée que les hommes peuvent écrire leur histoire sans avoir à se référer à une instance ou une doctrine religieuse va structurer toute la société occidentale. Cette idée, c'est « le progrès » : en 1532, le mot apparaît pour la première fois dans la langue française sous la plume de François Rabelais[35].

Le Prince, de l'Italien Machiavel, écrit vers 1513-1516 mais publié seulement à titre posthume en 1532, marque l'émergence de la philosophie politique. L'auteur assiste au déclin de sa patrie, la république de Florence, et compare les institutions des républiques et monarchies héréditaires ; à l'inverse du modèle médiéval du Miroir du Prince, il prône l'efficacité, même aux dépens de la morale. Il prend en compte l'attachement des sujets à leurs habitudes, de sorte que seul un homme d’État d'une énergie (virtù) exceptionnelle peut introduire de grands changements et que son œuvre reste toujours fragile[36]. Très hostile à la curie romaine et à la religion de son temps, il leur préférerait une religion civique sur le modèle de la religion romaine[37]. Il est à noter qu'il est totalement indifférent aux grandes découvertes et à la découverte de l'Amérique qui surviennent de son vivant[38].

Vers la fin du XVIe siècle, une sorte de conscience historique se structure et se répand, qui témoigne d'une façon nouvelle, relativement distanciée, d'appréhender l'histoire. La grande originalité de la pensée historique du XVIe siècle consiste à lier érudition et réflexion. Des traités de méthode historique prolifèrent : à force de compiler et trier les textes les historiens, les historiens vont éprouver le besoin de les critiquer[39], c'est-à-dire d'établir entre eux un lien de causalité et de conférer à ce lien un sens puis, plus tard, d'amorcer un travail épistémologique : questionner jusqu'au regard même que l'on porte sur les faits, ou plutôt sur la façon dont on les décrit[40].

Jean Bodin publie en 1566 sa Méthode pour faciliter la connaissance de l’Histoire — titre latin original : Methodus ad facilem historiarum cognitionem —, dans laquelle il « place l'Histoire au centre d'un projet philosophique de totalisation du savoir »[41] en s'appuyant sur le principe communément admis par ses contemporains que l'histoire livre des enseignements à partir desquels on peut établir des lois[42].

En 1576, Bodin est également l'auteur d'un ouvrage qui, à la suite du traité de Machiavel, constitue un fondement de la théorie politique, tant il exercera une influence à la fois immédiate et durable sur l'intelligentsia européenne : non seulement en France, où il est de nombreuses fois réédité, mais dans les pays limitrophes, où - depuis le latin - il est traduit en italien (1588), en espagnol (1590), en allemand (1592 et 1611) et en anglais (1606). Les Six Livres de la République - c'est son titre - établissent une nouvelle classification des régimes politiques (démocratie, monarchie, aristocratie) et, surtout, élaborent le concept clé de l’État moderne - figure alternative, peut-on dire, à l'Église - dont l’existence se définit par la souveraineté et dont l’attribut principal est la « puissance de donner et casser la loi ». Bodin, qui se méfie de l'utopie comme de l'imitation des Anciens, entend appliquer l’esprit scientifique à la réflexion politique.

En 1588, Michel de Montaigne, dans ses Essais, confère au mot « progrès » le sens que des générations lui conserveront par la suite, celui d'une « transformation graduelle vers le mieux »[35].

Bacon et Descartes

Le XVIIe siècle est celui d'un développement exceptionnel des sciences en Europe. Dans les années 1630, deux philosophes jouent à cet égard un rôle décisif : l'Anglais Francis Bacon et le Français René Descartes.

Bacon est souvent considéré comme l'un des premiers idéologues du progrès dans la mesure où, constamment, il anticipe l'avenir. Quand en 1626, un an après sa mort, paraît La Nouvelle Atlantide, on peut lire ces mots :

« Le but de notre établissement est la découverte, et la nature intime des forces primordiales et de principes des choses, en vue d'étendre les limites de l'empire de l'homme sur la nature entière et d'exécuter tout ce qui lui est possible (...) Notre fondation a pour fin de connaître les causes et les mouvements secrets des choses et de reculer les frontières de l'empire de l'homme sur les choses, en vue de réaliser toutes les choses possibles[43]. »

Hobbes

En 1651 paraît Léviathan du philosophe anglais Thomas Hobbes, ouvrage très mal accueilli de son vivant et qui sera brûlé par l'université d'Oxford en 1683. Il se base sur une « théologie négative » : Dieu est tellement transcendant que nul ne peut connaître ses desseins, ce qui amène Hobbes à condamner à la fois, comme imposture et charlatanisme, le millénarisme révolutionnaire des puritains et les prétentions catholiques à l'infaillibilité du Pape, considéré comme interprète de la providence : « il n’y a sur la terre aucune Église universelle, à laquelle les chrétiens devraient obéir ». La loi ne peut se fonder que sur la nature humaine et l'autorité de l’État absolu : le roi de droit divin doit être souverain sur le plan religieux comme sur le plan civil[44].

Bossuet

L'homme d’Église Jacques Bénigne Bossuet écrit, en 1681, un Discours sur l'histoire universelle, où il défend une philosophie de l'histoire faisant de l'histoire une œuvre de la providence. Il n'y a, selon lui, aucun hasard dans le gouvernement des choses humaines. Bossuet s'oppose à Machiavel, qui parlait de fortuna ; ce mot, selon Bossuet, n'a aucun sens « sinon celui de couvrir notre ignorance ». Les humains sont libres, mais la liberté nous est donnée, non pas pour secouer le joug de la condition humaine, « mais pour le porter avec honneur, en le portant volontairement »[45].

Bossuet écrit dans la tradition orthodoxe de l'historiographie chrétienne : sur le fondement des textes bibliques, auxquels il attribue une valeur infaillible, sa philosophie de l'histoire explique la puissance successive de la Grèce, de la Perse, de Rome comme voulues par la providence pour frayer la voie à la révélation juive, puis chrétienne, préparant la grandeur de l'Empire romain chrétien sous Constantin et celle du nouvel empire de Charlemagne[46].

Dans cet ouvrage destiné à l'instruction du Dauphin et qui sera, pendant deux siècles, la base de l'enseignement historique dans les collèges, l'histoire, « maîtresse de la vie humaine et de la politique », oppose le caractère passager et périssable des Empires à la vérité impérissable de la religion défendue par l’Église : un roi, qu'il soit bon ou méchant, ne peut être que l'instrument de la providence[47]. Le précepteur royal présente l'empereur Auguste comme le modèle du souverain juste dont l'œuvre prépare, à son insu, l'avènement du christianisme : « Tout l'univers vit en paix sous sa puissance, et Jésus-Christ vient au monde »[48].

Éclosion (XVIIIe siècle)

Couverture d'un ouvrage de Voltaire sur les Éléments de la philosophie de Newton, mis à la portée de tout le monde d'Isaac Newton, en 1738.

L'émergence de nouvelles théories scientifiques aux XVIIe et XVIIIe siècles confère aux humains une confiance inédite en leurs propres jugements en même temps qu'elle remet fondamentalement en cause les rapports qu'ils entretenaient auparavant avec tout ce qui pouvait faire autorité, en premier lieu la religion et spécialement le christianisme. À partir de la seconde moitié du siècle, les philosophes sont pétris de la conviction que la raison constitue par excellence la faculté de progresser. Et c'est en vivant ce sentiment d'autonomie comme un moyen d'y voir plus clair, sur le monde comme sur eux-mêmes, qu'ils qualifient leur époque de « Siècle des Lumières ».

En 1784, à la question Qu'est-ce que les Lumières ? (allemand : Was ist Aufklärung ?), Kant répond :

« Les Lumières, c’est la sortie de l’homme hors de l’état de tutelle dont il est lui-même responsable. L’état de tutelle est l’incapacité de se servir de son entendement sans la conduite d’un autre. On est soi-même responsable de cet état de tutelle quand la cause tient non pas à une insuffisance de l’entendement mais à une insuffisance de la résolution et du courage de s’en servir sans la conduite d’un autre. Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement ! Telle est la devise des Lumières[49]. »

Les philosophes ambitionnent alors d'appliquer la méthode scientifique à la connaissance de l'histoire des hommes.

Fait totalement nouveau, dont témoigne l'épisode de la Révolution française, ce sentiment d'émancipation n'est pas seulement éprouvé par quelques philosophes mais largement partagé par la population : il est ressenti aussi bien individuellement que collectivement. C'est pourquoi l'émergence d'une conscience historique, l'idée que les humains ne sont plus les jouets de la providence mais les acteurs de leur propre histoire, est indissociablement liée à l'avènement d'un rapport nouveau, personnel, à l'existence : l'individualisme[50].

Ainsi, le siècle consacre un processus à l'œuvre dès les débuts de la civilisation occidentale (philosophie grecque, judéo-christianisme, Renaissance...) : les humains s'éprouvent comme individus, « indivisibles », aptes à décider eux-mêmes de leurs parcours de vie sans éprouver la nécessité d'en rendre compte à qui que ce soit ; donc, de « penser l'histoire », lui assigner collectivement un sens - le bonheur[Note 1] - et surtout, par le biais des instances démocratiques, de décider de son orientation.

Vico

Giambattista Vico fait partie des premiers philosophes du siècle à rédiger une théorie systématique de l'Histoire. Il publie en 1725 les Principes d'une science nouvelle relative à la nature commune des nations, où il entend non seulement retracer des événements historiques mais fonder une science, la scienza nuova, dans le but d'en tirer un enseignement. Il y expose une théorie cyclique de l’histoire, les trois âges, selon laquelle les sociétés humaines progressent à travers différentes phases.

Il distingue ainsi trois « âges » : l’« âge des dieux », durant lequel émerge la religion, la famille et diverses institutions ; l’« âge des héros », durant lequel le peuple est maintenu sous le joug d’une classe de nobles ; l’« âge des hommes », durant lequel ce peuple s’insurge et conquiert l’égalité avant de revenir à l'état barbare.

L'ouvrage est remanié en 1744. En 1827, Jules Michelet le traduit en français sous le titre Principes de la philosophie de l'histoire. Selon lui, Vico veut « dégager les phénomènes réguliers des accidentels et déterminer les lois générales qui régissent les premiers ».

Turgot

En 1750, Turgot, futur secrétaire d'État de Louis XVI, prononce un discours sur « les progrès successifs de l'esprit humain » et, l'année suivante, il écrit : « L'histoire universelle embrasse la considération des progrès successifs du genre humain et le détail des causes qui y ont contribué[51]. »

Ce texte n'est publié qu'un siècle plus tard, en 1844, mais l'historien des idées Pierre-André Taguieff considère qu'en évoquant « l'histoire universelle », Turgot entend mettre un terme définitif à la conception de l'histoire qui prévalait encore, axée sur le concept biblique de providence divine[52] et dont - entre autres - Bossuet assurait la survivance.

Rousseau

Jean-Jacques Rousseau se démarque profondément des autres penseurs des Lumières avec lesquels il ne tarde pas à se brouiller et parmi lesquels il apparaît comme un « anticipateur-retardataire ». Dans ses essais, Discours sur les sciences et les arts (1750), Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (1755) et Du contrat social (1762), il montre une profonde méfiance envers l'idée de progrès : le développement des sciences et des arts, des langues et des spectacles, de l'opinion publique et de l'amour-propre, de la propriété et du travail, du commerce et de la guerre... lui apparaissent comme autant de signes d'un déclin moral : partant de l'état de l'homme sauvage, heureux mais borné et stupide, le développement de l'inégalité, qualifié de « civilisation », en vient à rendre les humains malheureux et méchants, vivant dans « le plus horrible état de guerre », ce qui rapproche Rousseau de la conception pessimiste des âges de l'humanité selon Hésiode. Pourtant, il pense que l'affirmation de la conscience morale permettra, dans l'avenir, d'aboutir à une société plus juste fondée sur le contrat social[53].

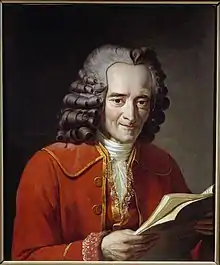

Voltaire

Voltaire accorde dans son œuvre une place centrale à l'histoire. Dans ses Remarques sur l'histoire, il écrit : « Ce qui manque d'ordinaire à ceux qui compilent l'histoire, c'est l'esprit philosophique ».

Il s'oppose à une lecture de l'histoire qui soit centrée sur les grandes batailles et les faits des princes. Ainsi, dans Le Siècle de Louis XIV, paru en 1751, il affirme l'importance d'étudier l'évolution des « mœurs », c'est-à-dire des sociétés et civilisations, plutôt que le détail des batailles : « Ce n'est point ici une simple relation des campagnes, mais plutôt une histoire des mœurs des hommes »[54].

Contrairement à d'autres philosophes des Lumières, il se montre méfiant envers la création de grands principes qui dirigeraient l'Histoire vers un progrès absolu. Il écrit que « Tous les siècles se ressemblent par la méchanceté des hommes » ; toutefois, il admet l'existence d'une trajectoire ascendante, soutenant que le siècle de Louis XIV « peut-être celui des quatre [grands âges, après l'Antiquité grecque, romaine et la Renaissance] qui approche le plus de la perfection »[55].

Voltaire soutient qu'une philosophie de l'histoire ne peut se concentrer sur un seul continent. Il se montre par conséquent critique envers l'eurocentrisme de Bossuet qui, dans son Discours sur l'Histoire universelle, ne considère que l'Europe et le Proche-Orient biblique et ignore complètement les civilisations d'Asie. Dans une seconde édition du Siècle de Louis XIV, il conclut son tableau de la France du Roi-Soleil par une comparaison avec la Chine de l'empereur Kangxi qu'il connaît par les descriptions flatteuses des missionnaires jésuites en Chine. Au contraire de Bossuet, il commence son Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, publié en 1756, par une présentation de l'Inde et de la Chine où il affirme : « Il est incontestable que les annales les plus anciennes du monde sont celles de la Chine. Elles se suivent sans interruption ». Il souligne le caractère rationnel de l'historiographie chinoise et du confucianisme, qu'il réduit volontiers à une morale déiste : les annales chinoises évitent les miracles et prodiges de l'hagiographie occidentale. L'éloge de la Chine est souvent chez lui une manière détournée de critiquer l'intolérance chrétienne. En même temps, il relève l'immobilisme de la culture chinoise : arrivée très tôt à un haut état d'organisation, elle ne cherche plus à progresser. Les Chinois ont inventé la poudre noire, pour les feux d'artifice, et la boussole mais ce sont les Européens qui ont développé l'artillerie et les navigations océaniques[56].

L'expression « philosophie de l'histoire » apparaît chez Voltaire en 1765, comme le titre d'un essai qu'il publie sous le pseudonyme de l'abbé Bazin. Si la formule fera date, l'ouvrage est un ensemble hétéroclite de questions concernant aussi bien l'Inde, la Chine et les Juifs que les anges, les génies ou les préjugés populaires[57]. Son impact est loin d'égaler celui de l'Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, paru en 1756, qui constitue l'une des pièces maîtresses de la philosophie des Lumières et dans lequel l'auteur dresse un vaste panorama de l'histoire de l'Europe, débutant avant Charlemagne et se déroulant jusqu'à l'aube du siècle de Louis XIV[58].

Kant

.

En 1784 paraît un essai philosophique d'Emmanuel Kant : Idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique. Considérant l'histoire comme une masse hétérogène de faits (non seulement les événements politiques mais aussi ceux qui ponctuent la vie quotidienne), Kant s'efforce de retirer un sens de cette hétérogénéité même. Plaçant l’homme au centre du monde comme Copernic a situé le soleil au centre de l'univers[59], il considère qu'il est libre, « autonome », du fait que sa volonté trouve ses racines dans la raison.

Mais partant de l'hypothèse que l'existence d'un individu est trop courte pour lui permettre de faire toutes les expériences nécessaires à son développement, il estime que le fil directeur de l’histoire est l'inscription progressive de la raison dans les institutions, grâce à la transmission du savoir d'une génération à l'autre. C'est donc sur l’humanité tout entière, plus exactement sur sa capacité à capitaliser la rationalité du savoir au fil du temps, que repose selon lui le progrès de l'humanité.

Kant estime toutefois que celui-ci ne peut s'opérer sans heurt, compte tenu du fait que la nature humaine est antagoniste. À eux seuls, les grands idéaux (justice, paix, fraternité, etc) ne peuvent pas être considérés comme le moteur de l'histoire. Celui-ci ne repose pas sur le côté sociable de l’homme, ses comportements les plus accommodants, mais sur le choc entre sa sociabilité et son insociabilité. Le moteur de l’histoire est donc « l’insociable sociabilité » des hommes.

Herder

En 1774, dans son essai Une autre philosophie de l’histoire[60], Johann Gottfried von Herder porte une approche de l'histoire singulière, qui détonne en effet avec l'approche spéculative qui prédomine dans la philosophie des Lumières. Esprit très cultivé, il se démarque de toute tendance universaliste et s'ouvre au contraire à la pluralité des cultures[61].

Herder a notamment formulé une vive critique des lumières françaises, des thèses des philosophes des Lumières comme Voltaire sur le sens de l'Histoire[62]. Selon Pierre Pénisson, il reproche aux Lumières françaises d'être « coupables d'hégémonie linguistique, par excellence en la personne de Voltaire, et d'une dangereuse prétention à incarner l'universel et le “summum” de l'histoire (Auch eine Philosophie der Geschichte, 1774), ce qui a pour effet de laminer toute altérité historique ou “culturelle” »[62].

En 1785, soit un an après l'Idée d'une histoire universelle de Kant, Herder publie ses Idées pour une philosophie de l’histoire de l’humanité[63]. Ses vues se distinguent alors de celles de Kant : il n'assimile pas en effet l'histoire à un progrès linéaire et rationnel mais aux évolutions en ordre dispersé d'une multiplicité de peuples aux caractéristiques spécifiques. Selon lui, les cultures doivent être considérées séparément et la finalité de l'ensemble du monde humain, si tant est qu'il y en ait une, est insaisissable[64]. Sa pensée exercera une profonde influence sur l'anthropologie[65].

Condorcet

.

En pleine Révolution française, alors qu'il fuit la Terreur, Condorcet rédige son Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain[66], publiée peu après, à titre posthume.

Dans les neuf premières parties de l'ouvrage, il résume les connaissances principales de son époque. Et dans la dixième et dernière partie, intitulée « Des progrès futurs de l’esprit humain », il se projette dans un avenir qu'il imagine éclairé par la raison, l'éducation, les connaissances, les découvertes scientifiques et techniques.

Doctrines (XIXe siècle)

De la fin du XVIIIe siècle au XIXe siècle commençant, la Révolution française et son prolongement à sa suite dans les guerres napoléoniennes exercent une influence profonde dans l'ensemble de l'Europe, notamment en Allemagne.

Lucien Calvié observe « l'existence d'une ligne intellectuelle continue et puissante » partant de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, de Winckelmann au jeune Friedrich Schlegel, à Hölderlin et à Hegel, en passant par Heinse, Herder et Forster, marquée par leur intérêt pour l'Antiquité, grecque surtout, et par « l'affirmation d'un lien de consubstantialité entre la beauté (naturelle et artistique), le bonheur (individuel et collectif) et la liberté (du citoyen et de la cité) », une ligne intellectuelle qui se trouve réactivée par la Révolution française[67]. Dans ses Leçons sur la philosophie de l'histoire, Hegel ne retient pas ses mots à propos de la Révolution : « Ce fut un magnifique lever de soleil. Tous les êtres pensants ont concélébré cette époque. Une émotion subtile a régné en ce temps, un enthousiasme de l'esprit a fait frissonner le monde, comme si l'on était parvenu à la réconciliation effective du divin avec le monde[68] ». Selon Calvié, la Révolution française « semble en mesure - c'est là l'« illusion héroïque » diagnostiquée par le jeune Marx et par bien des marxistes après lui - de faire renaître dans le monde moderne, celui de la triste « prose bourgeoise » dont parlera plus tard Hegel, la belle liberté et le poétique bonheur des Grecs anciens »[67]. Face à cette ligne intellectuelle longtemps dominante, se dessine dans les dernières années du XVIIIe siècle et au tout début du XIXe siècle, une réaction autour du premier romantisme allemand (Novalis, les frères Schlegel, Wackenroder et Tieck), par « la réactivation d'une référence médiévale et germanique »[67]. Pour Lucien Calvié, ce « tournant décisif du premier romantisme a, d'emblée, et, plus encore dans ses suites […], jusqu'aux années 1830 et 1840 au moins, le sens d'une réaction germano-chrétienne à la fois intellectuelle et politique contre la Révolution française, ses idéaux, ses acquis pratiques et, plus généralement, un libéralisme et un radicalisme démocratique souvent identifiés au voisin occidental, la France »[67].

Hegel

En 1820, dans les Principes de la philosophie du droit, Hegel pose les fondements d'une nouvelle doctrine : l'étatisme : « il faut vénérer l'État comme un être divin-terrestre »[69]. Il voit dans le Saint-Empire romain germanique le modèle de l'État moderne, du fait qu'il s'est révélé dès le XIIe siècle le concurrent de l’autorité papale (plus de détails).

Durant les années qui suivent, il explique longuement son approche dans une série de cours donnés à l'Université de Berlin (publiés en 1837, six ans après sa mort), qui connaissent un grand retentissement dans le monde de la philosophie et sont traduits en français sous le titre Leçons sur la philosophie de l'histoire.

Hegel explique que pour retirer un sens, une signification, de l'histoire, il ne sert à rien de s'attacher aux événements mais qu'il convient en revanche de « sentir », « comprendre », les idées profondes qui les sous-tendent et les orientent :

« On dit aux gouvernants, aux hommes d’État, aux peuples de s'instruire principalement par l'expérience de l'histoire. Mais ce qu'enseignent l'expérience et l'histoire, c'est que peuples et gouvernements n'ont jamais rien appris de l'histoire et n'ont jamais agi suivant des maximes qu'on en aurait pu retirer. Chaque époque, chaque peuple se trouve dans des conditions si particulières, constitue une situation si individuelle que dans cette situation on ne peut et on ne doit décider que par elle. Dans ce tumulte des événements du monde, une maxime générale ne sert pas plus que le souvenir de situations analogues qui ont pu se produire dans le passé, car une chose comme un pâle souvenir, est sans force dans la tempête qui souffle sur le présent ; il n'a aucun pouvoir sur le monde libre et vivant de l'actualité. A ce point de vue, rien n'est plus fade que de s'en référer aux exemples grecs et romains, comme c'est arrivé si fréquemment chez les Français à l'époque de la Révolution. Rien de plus différent que la nature de ces peuples et le caractère de notre époque... Seule l'intuition approfondie, libre, compréhensive des situations (...) peut donner aux réflexions de la vérité et de l'intérêt[70]. »

Mais plutôt que de parler des « idées profondes qui sous-tendent » les événements, Hegel parle de « l'Idée ». Car selon lui, toutes les idées qui font avancer l'histoire dans le sens d'un « progrès « (c'est-à-dire d'une évolution vers une situation collectivement vécue comme meilleure à celle en cours) se ramène à une seule : la mise en œuvre de la raison (qu'il appelle « esprit ») en toutes circonstances. Il affirme que le sens de l'histoire est « la réalisation de l'Esprit absolu », c'est-à-dire un esprit devenu pleinement conscient de lui-même grâce à la raison : « L’histoire est le processus par lequel l’esprit se découvre lui-même. » Pour spéculative et abstraite que cette approche puisse apparaître, Hegel lui assigne une application très concrète. Le rôle du philosophe, selon lui, n’est pas de critiquer à l'infini mais de faire émerger une structure dans la réalité qui soit l'incarnation de l'idée absolue. Et à ses yeux, cette structure, c'est précisément l’État : « L’État, c’est la marche de Dieu dans le monde »[71]. Bien plus qu'un simple organe institutionnel, il est « la forme suprême de l'existence », « le produit final de l'évolution de l'humanité », « la réalité en acte de la liberté concrète »[72], le « rationnel en soi et pour soi »[73].

Saint-Simon

.

En 1820, dans son ouvrage L’Organisateur, Saint-Simon se dit convaincu que la société européenne a définitivement rompu avec l'âge féodal et qu'elle entre dans une ère fondamentalement nouvelle. Cette référence au passé pour justifier sa vision du présent lui vient de sa collaboration avec un jeune historien, Augustin Thierry, qui est alors son secrétaire.

Saint-Simon est l'un des premiers intellectuels à penser l'histoire non plus seulement sur une base théorique (comme le font Kant et Hegel) ou sur des préceptes d'ordre politique (notamment hérités de la Révolution française), mais aussi - et d'abord - sur un fait concret, qui s'impose désormais : l'industrialisation.

Et il est surtout le premier, bien avant Marx, à préconiser une transformation de l'histoire, dans la continuité directe de celle générée par l'industrialisation. En 1825, l'année de sa mort, il est l'auteur d'un Nouveau Catéchisme, ouvrage inachevé dans lequel il préconise une société fraternelle, sorte de technocratie, dont les membres les plus compétents (industriels, scientifiques, artistes, intellectuels, ingénieurs…) auraient pour tâche d'administrer le pays le plus utilement possible, afin de le rendre prospère, et où régneraient l'esprit d'entreprise, le sens de l'intérêt général, la liberté et la paix.

L'économiste André Piettre le présente comme : « le dernier des gentilshommes et le premier des socialistes »[74].

Auguste Comte

Auguste Comte, qui a été le secrétaire de Saint-Simon de 1816 à 1823, reprend sa thèse concernant le passage de l'âge féodal à l'âge industriel. Intercalant un âge intermédiaire, celui de la métaphysique, il formule une théorie, la « loi des trois états ». Selon lui, le sens de l'histoire correspond à la succession de trois phases, qu'il appelle « l'âge théologique » (caractérisé par une explication mythologique du monde), « l'âge métaphysique » (où l'on procède par abstractions et spéculations intellectuelles ) et enfin « l'âge positif », dans lequel Comte situe son époque et qui se caractérise par la compréhension scientifique (rationnelle) de la réalité. « L'esprit positif consiste à voir pour prévoir, à étudier ce qui est afin d'en conclure ce qui sera, d'après le dogme général de l'invariabilité des lois naturelles »[75].

Tout comme Saint-Simon, et à l'inverse de Kant et de Hegel, Comte construit sa philosophie non pas sur des idées préconçues (idéalisme) mais sur les phénomènes qu'il observe, principalement les développements de la science et les débuts de l'industrialisation. Pour autant, il ne méprise pas la posture religieuse. Il en vient d'ailleurs lui-même à formaliser une morale (qu'il fonde sur l'ordre, le progrès et l'altruisme) et une religion : l'Église positiviste. Un siècle plus tard, le théologien Henri de Lubac considérera que la loi des trois états décrit certes trois aspects de la pensée humaine mais qu'elle ne constitue nullement une loi d'évolution historique : il n'y a pas lieu d'y voir une philosophie de l'histoire[76].

Dans son héritage intellectuel, le positivisme, la tendance dominante sera de rejeter toute religiosité et de ne s'en tenir qu'aux faits. C'est notamment la position d'Ernest Renan, qui déclare que la science expérimentale a désormais priorité sur la religion pour interpréter le monde et qui prétend qu'elle peut et doit « organiser scientifiquement l'humanité »[77]. Cependant, pour pragmatique qu'il puisse paraître, ce scientisme reste une métaphysique, une philosophie doctrinaire et idéologique dans la mesure où le « progrès scientifique » est considéré comme une donnée indiscutable.

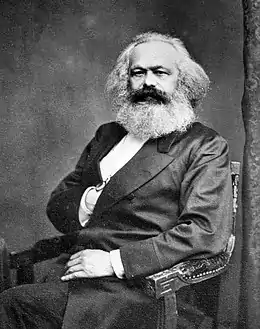

Karl Marx

.

Fortement influencé par Hegel, Karl Marx élabore tout au long de sa vie ses réflexions à partir d'un rapport critique au philosophe de la dialectique. Rejetant en effet son approche qu'il qualifie d'idéaliste et de mystificatrice, Marx met en avant la nécessité de s'attacher aux phénomènes historiques et sociaux concrets pour comprendre le monde et l'homme. Dès les Manuscrits de Kreuznach de 1843, texte qui consiste en des notes critiques sur les Principes de la philosophie du droit, le jeune philosophe avide « d'émancipation » critique la démarche spéculative d'Hegel qui naturalise la situation allemande et plaque sur la réalité des rapports conceptuels qui ne lui correspondent pas. En ces années 1840 c'est successivement la critique de la philosophie politique hégélienne, de la religion, de l'économie politique, de la philosophie jeune hégélienne et plus généralement des réalités de son temps qui vont l'occuper en complémentarité avec ses activités militantes qui le conduisent à épouser la cause du socialisme et du prolétariat.

Dès lors, et jusqu'à sa mort en 1883, Marx produit une œuvre importante, associant de façon complexe l'analyse des situations historiques actuelles et le recul théorique. C'est pour cette raison qu'il n'est possible de comprendre chacun de ses livres qu'en le mettant en lien avec les autres, selon un rapport dialectique. Au fil des années, au fur et à mesure que la société s'industrialise, les paramètres changent, contraignant souvent Marx à s'amender, voire à se contredire. Ses analyses, notamment son ouvrage majeur, Le Capital, publié en 1867, influent considérablement sur le développement des sciences humaines et sociales jusqu'à la fin du XXe siècle.

Il qualifie lui même sa conception de l'histoire de matérialisme historique dès 1845-1846 dans L'Idéologie allemande. Elle est portée par l’idée que ce sont les conditions matérielles, entendues comme conditions économiques et sociales, qui déterminent la conscience et non l'inverse. Marx avance ainsi que le développement de l'histoire dépend des situations réellement vécues par les humains et non, comme le soutenaient les philosophes jusqu'à Hegel, de l'impulsion du mouvement des idées. Cette conception accorde donc une part essentielle à l'économie dans l'histoire du monde[78] (plus tard, le marxologue Maximilien Rubel la définira comme un « instrument de connaissance et d'explication de la réalité sociale et historique »[79]).

Marx considère que la société peut être analysée comme résultant des forces productives et des rapports de production, les premiers désignant l'avancement des moyens techniques, culturels, théoriques, éducatifs mis à la disposition des hommes, les seconds désignant la régulation sociale, juridique et politique des relations entre les classes sociales. Ces concepts permettent de décrire une histoire scandée par une succession de modes de production.

Au contact des mouvements ouvriers des années 1840 le révolutionnaire rhénan saisit le rôle de la lutte des classes dans les évolutions historiques. Loin du schéma dogmatique qui a été instrumentalisé tant par les idéologies staliniennes que par les critiques peu informés du marxisme, la lutte des classes n'est pas une opposition abstraite entre des groupes éternels mais un processus à l'œuvre dans toute société et qui oppose les classes dominantes et les classes dominées dans une lutte permanente.

Il analyse son époque, incluant les dynamiques passées et les perspectives futures, comme dominée par le mode de production capitaliste où s'affrontent essentiellement deux classes: ld'une part a bourgeoisie qui rassemble les propriétaires et administrateurs des usines, des manufactures et des machines, et dont les revenus proviennent des profits générés par l'exploitation des ouvriers et des paysans qui travaillent à partir du capital investi et des terres ; elle tire également les ficelles de l'appareil d'État puisque, dirigeant le pouvoir exécutif, elle est également majoritaire dans les parlements, ce qui lui permet de concevoir et faire adopter les lois qui rendent légitime son statut de propriétaire des moyens de production ; d'autre part, les classes laborieuses, rassemblant les ouvriers (prolétaires) et les paysans, lesquels vivent des salaires octroyés par la bourgeoisie en échange de leur force de travail.

Marx entend démontrer que les thèses défendues par Adam Smith et les économistes de l'École classique sont fallacieuses, car fondées sur un postulat biaisé, selon lequel le désir d’enrichissement d’un marchand est non seulement compatible avec l’intérêt général mais y contribue (thèse de la main invisible). Pour autant, il ne se cantonne pas dans une critique morale des capitalistes, à la différence par exemple de Proudhon, qu'il qualifie de « sentimental ». Prétendant qu'il faut articuler scrupuleusement la philosophie, le droit, l'économie, la sociologie[80], l'analyse politique et la politique elle-même, il dénonce le capitalisme en tant que système, lequel - selon lui - est intrinsèquement vicié : c'est lui qu'il faut renverser par la révolution, aboutissement de la lutte des classes.

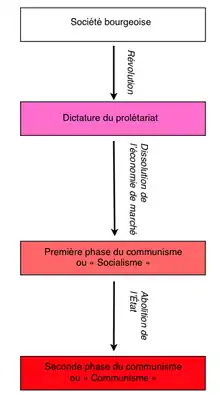

Vingt ans plus tard, dans les Manuscrits de 1857-1858, que Marx découpe l'histoire en cinq phases :

- la communauté primitive, où les conflits sont des conflits de territoires, nullement des confits de classe, les classes n'existant pas encore ;

- la société esclavagiste (en particulier la société romaine) ;

- le régime féodal, caractérisé par le système vassalique et le servage ;

- le régime capitaliste, dirigé - donc - par la bourgeoisie, laquelle assoit sa suprématie par le biais de la propriété privée (notamment celle des moyens de production) et le contrôle de l'État et de ses institutions ;

- le socialisme, époque non encore advenue mais que les hommes doivent conduire par le biais d'une révolution menée par les classes laborieuses depuis une structure partidaire d'envergure internationale. Le but visé est l'avènement d'une société sans classes, marqué par l'abolition de la propriété privée et de l'État. La finalité de la révolution est le communisme : de celui-ci, Marx écrit dès 1844 qu'il est « l'énigme résolue de l'histoire et il se connaît comme cette solution »[81]

Ce découpage schématique qui occupera ensuite une place importante dans la diffusion de la pensée marxiste et dans les critiques du marxisme n'a en vérité qu'une place très auxiliaire dans la pensée de Marx qui s'intéresse davantage aux mécaniques économiques du mode de production capitaliste et aux événements concrets qui sont marqués par la montée en puissance de la bourgeoisie et l'appauvrissement du prolétariat, par ailleurs aux premières lignes des guerres.

A la fin des années 1890, Plekhanov commente longuement la philosophie de l'histoire de Marx pour la replacer dans le sillage des conceptions du XVIIIe siècle et en opposition à elles.

Herbert Spencer

.

En 1859, dans son ouvrage De l'origine des espèces (considéré aujourd'hui comme le texte fondateur de la théorie de l'évolution), le paléontologue Charles Darwin invite à revoir radicalement la place de l'homme dans l'histoire ; ou plus exactement l'origine de « l'espèce humaine » dans la préhistoire il y a des millions d'années.

Or huit ans plus tôt, en 1851, un de ses compatriotes, le philosophe Herbert Spencer a affirmé que « le progrès de la civilisation » est « une partie de la nature » et qu'en conséquence il n'est « pas un accident mais une nécessité »[82]. Et en 1857, il confère au « progrès » une signification scientifique, allant jusqu'à utiliser l'expression « loi du progrès »[83].

Bien que la « conception à la fois nécessariste et naturaliste du progrès » de Spencer n'a pas le même impact que celle de Darwin, elle nourrit « la rhétorique de la confiance (qui) culmine dans un optimisme nourri de positivisme et de scientisme, attendant de la science et de la société industrielle qu'ils satisfassent tous les besoins de l'homme »[84]. Se généralise alors « la croyance que tous les problèmes de l'humanité vont être rapidement résolus »[85].

Outre le fait que celui-ci invite à penser « l'Homme » dans un périmètre bien plus étendu que ne le faisait Hegel, qui ne s'intéressait qu'au « processus de civilisation », et contrairement à lui, qui considérait que cet « Homme » atteint un absolu par les mérites de son libre arbitre et de sa raison, Spencer assigne à son histoire un caractère fortement déterministe tandis que le darwinisme le ramène à ses plus lointaines origines... animales. Depuis 1880, on désigne par l'expression « darwinisme social » l'ensemble des présupposés de Spencer. De fait, à eux deux, Spencer et Darwin relativisent la portée des conceptions de Hegel et de sa philosophie de l'histoire : si « l'Homme » prétend depuis peu triompher de la nature, il ne doit pas oublier que, depuis des millénaires, il est façonné par elle.

Critiques de l'approche causaliste et finaliste

Dans ce contexte de prolifération des positions doctrinaires, rares sont ceux qui apportent un autre son de cloche. Arthur Schopenhauer, contemporain de Hegel, puis, à la fin du siècle, Friedrich Nietzsche sont les premiers d'entre eux.

Dans sa correspondance, Schopenhauer qualifie la philosophie de Hegel de « colossale mystification ». Il critique Hegel notamment pour la place qu’il accorde à la raison, refusant, comme il le fait, de faire d’elle le substitut de Dieu. Plus généralement, dans Le Monde comme volonté et comme représentation (1819), il déplore le peu d'importance ou de considération que les philosophes dans leur ensemble accordent aux instincts et aux affects — oubliant ainsi les origines animales de l'humanité — et conteste en revanche l'importance qu'ils confèrent non seulement à la raison mais aux principes de causalité et de finalité au point d'ériger ceux-ci en dogmes : « Il s'étonne que le principe de causalité, vérifié dans l'expérience physique (notamment par Newton), valable pour le monde des "phénomènes" mais inexplicable sur un plan strictement philosophique, soit devenu une sorte d'évidence première pour les philosophes, une raison interne de toute existence, à l'image de laquelle se sont élaborées toutes les interprétations justificatives du monde, en particulier les principes de finalité)[86]. ». Ce faisant, Schopenhauer, introduit dans la philosophie le concept d'absurde (absence de sens) qui inondera la littérature et la philosophie au XXe siècle. Selon lui, « le réel ne prend appui sur rien »[87] et l'histoire, en particulier, n'a aucun sens car les faits sont reliés uniquement par un rapport de contingence : « la contingence ne signifie pas chez lui "absence de causalité" mais "absence de cause à la causalité". [En d'autres termes], toute existence se trouve reléguée dans le hasard[88] » ; du moins dans les soubassements de la conscience. Schopenhauer est en effet l'un des premiers penseurs à conceptualiser l'inconscient[89].

Nietzsche, lui aussi, s'en prend vivement à Hegel et à sa conviction que la raison humaine peut se substituer à Dieu. Ainsi quand en 1882, dans Le Gai Savoir, il affirme que « Dieu est mort » et que c'est l'homme qui l'a « tué », ce n'est pour s'en réjouir ni exalter la volonté de puissance, comme le veut un préjugé répandu, mais au contraire pour s'inquiéter : « Dieu est mort ! Dieu reste mort ! Et c'est nous qui l'avons tué ! Comment nous consoler, nous les meurtriers des meurtriers ? (...) La grandeur de cet acte n'est-elle pas trop grande pour nous ? Ne sommes-nous pas forcés de devenir nous-mêmes des dieux simplement — ne fût-ce que pour paraître dignes d'eux[90] ? ». Certains[91] voient même dans ces textes la formulation d'une véritable angoisse : que la croyance en Dieu s'éteignant, la religiosité n'emprunte des voies sombres, en premier lieu une forme d'hybris[92]... tout spécialement, celle que manifeste Hegel quand il élève la raison au rang de divinité.

Nietzsche juge donc aussi irrecevable l'idée que l'histoire aurait un sens fixé par la raison que celle qui a prévalu pendant des siècles, selon laquelle ce sens était déterminé par Dieu (providence).

Distanciation et engagement (XXe siècle)

La charnière des XIXe et XXe siècles est une période historiquement complexe en raison d'une multiplicité de facteurs et de leur interdépendance. Les faits les plus marquants sont au moins de quatre ordres : économique, politique, technique et sociologique. Il importe ici de les résumer.

Illustration : combinat métallurgique

de Magnitogorsk, URSS, vers 1935.

- La « révolution industrielle » (nom que l'on donne au processus d'industrialisation qui a gagné l'ensemble de la civilisation occidentale) a été rendue possible par une importante accumulation de capitaux. Or il se produit un effet boule de neige : une quête de confort matériel s'exprime de plus en plus chez les individus, qui constitue une demande inédite qui, à son tour, stimule l'offre en proportion : l'idéologie dominante est le productivisme, commune à la fois au capitalisme et au communisme (lequel est d'ailleurs souvent qualifié de « capitalisme d'État »).

- Dans un souci d'efficacité, les gouvernants s'efforcent d'organiser rationnellement l'État, notamment en finançant d'importantes infrastructures ou en créant et transformant les administrations publiques.

- L'époque est traversée par des nouveautés techniques sans précédent, dont la plus symbolique est l'aviation (les hommes ne peuvent plus « penser le monde » de la même manière que lorsqu'ils étaient incapables de le surplomber physiquement). Or, comme le démontre l'économiste Schumpeter en 1939, ces innovations stimulent profondément l'économie mais en même temps, survenant par « grappes », génèrent toutes sortes de crises (inflation, chômage...).

- Tous ces événements nécessitent - à tous les niveaux - une organisation toujours plus rationnelle de l'existence et ont des répercussions majeures, à la fois sur « les individus » et « la société » dans sa globalité, au point qu'il devient de plus difficile de déterminer dans quelle mesure les trajectoires individuelles conditionnent le « corps social » et - à l'inverse - jusqu'où les changements sociétaux façonnent les consciences.

À ces quatre types de mutation, que l'on peut regrouper sous le terme « progressisme », s'ajoute le phénomène de la forte poussée des nationalismes et des rivalités qu'elles induisent, qui déboucheront principalement sur la tragédie de la « Grande Guerre », l’avènement du communisme en URSS, en 1917, puis la Seconde Guerre mondiale (avec les camps d'extermination nazis et l'usage de la bombe atomique par les Américains), enfin la « guerre froide », conflit idéologique qui opposera frontalement deux camps sur la planète pendant presque tout le siècle.

Tous ces facteurs contribueront à entamer sérieusement l'idéologie du progrès et infléchir substantiellement la philosophie de l'histoire elle-même dans deux directions opposées, que - pour reprendre la terminologie du sociologue Norbert Elias - on peut qualifier de « distanciées » ou « engagées ».

- La majorité des intellectuels, notamment les universitaires, adoptent des postures méthodiques, pragmatiques et se voulant distancées par rapport au fait, au nom du principe dit de la neutralité axiologique. Ces attitudes prennent essentiellement deux formes :

- une posture résolument scientifique, les sciences humaines et sociales, visant à comprendre les faits plutôt qu'à les expliquer et qui ne prétendent pas déboucher sur une conception du monde. Sociologues et psychologues, notamment, œuvrent de concert pour étudier les interactions entre « société » et « individu ».

- Les philosophes, eux non plus, ne peuvent plus se permettre, comme aux temps des Lumières et de Hegel, de spéculer sur « l'Homme » et « l'Histoire » : ils s'attachent - notamment en Allemagne - à dégager ce que Raymond Aron appelle une « philosophie critique de l'histoire ». Leur principal apport sera de se livrer à une « critique de la modernité » en mettant en résonance l'approche de Hegel et de son héritage avec les versions antiques de la philosophie de l'histoire, en premier lieu celle transmise par le christianisme.

- En marge de cette approche académique va se manifester, durant la seconde moitié du siècle, une tout autre approche, numériquement nettement moins importante. Elle émane très peu des sociologues et des philosophes mais au contraire d'intellectuels assumant leur subjectivité (on peut donc parler de postures « engagées ») et traitant de l'impact de l'évolution des techniques sur l'histoire des hommes. Cette tendance est elle-même fractionnée en deux courants opposés.

- Le premier, d'orientation technophile, prend ouvertement position pour le progrès technique : c'est de lui, estime-t-on, qu'il faut attendre de l'humanité qu'elle se surpasse. Le Français Teilhard de Chardin, dans les années 1950, puis le courant transhumaniste, apparu aux États-Unis dans les années 1980, constituent les principaux représentants de cette mouvance.

- Le second courant, dit « technocritique », s'attache à démontrer non pas que la technique est néfaste (technophobie) mais qu'elle est ambivalente. Selon cette optique, le problème majeur, dans le monde contemporain, est que la majorité des humains, ne prenant pas conscience du caractère ambivalent de la technique, en viennent à sacraliser la technique, tombant du coup sous sa coupe et se montrant alors incapables d'assigner un sens à l'histoire (à commencer la leur, à titre individuel) ; a fortiori d'influer sur celle-ci de façon responsable.

Postures « distanciées »

Les atrocités des deux Guerres mondiales, pour ne citer qu'elles, défient les humains dans leurs prétentions à bâtir un quelconque « progrès ». Comme le résume l'écrivain anglais Aldous Huxley en 1957, « le fait que les hommes tirent peu de profit des leçons de l'histoire est la leçon la plus importante que l'histoire nous enseigne »[93].

Sciences humaines et sociales

À la fin du XIXe siècle, l'approche spéculative qui prévalait, caractéristique de la philosophie, ne semble plus avoir de prise sur le réel : elle n'est plus opératoire. Le besoin est en revanche ressenti de recourir à une méthode construite sur une observation et une analyse rigoureuses des faits mais radicalement distincte de celle utilisée dans les sciences de la nature. Ainsi se développent les « sciences de l'esprit » qu'introduit Wilhelm Dilthey à la fin du XIXe siècle, qui donneront lieu aux « sciences humaines et sociales » d'aujourd'hui.

Et au début du XXe siècle s'ouvre un débat méthodologique portant sur la question de l'objectivité des sciences historiques.

Wilhelm Dilthey : des « sciences de l'esprit » aux sciences humaines

Dès son Introduction aux sciences de l'esprit (1883), le philosophe allemand Wilhelm Dilthey, désigne son entreprise « comme une “critique de la raison historique” : ce qu'avait fait la Critique de la raison pure à l'égard des sciences de la nature »[94]. Il s'agit alors de « transposer [la démarche] aux sciences historiques, en posant le problème de leur objectivité et de ses limites »[94]. En rupture avec l'épistémologie positiviste alors dominante, l'entreprise de Dilthey consiste à établir « l'autonomie des sciences humaines »[94].

Dans la lignée d'Hegel qui concevait la philosophie comme « science de l'esprit » ou « science philosophique », Dilthey contribue « à établir la thèse selon laquelle les « sciences de l'esprit » ou Geisteswissenschaften sont fondamentalement distinctes des sciences de la nature »[95]. Il marqua en cela de son empreinte plusieurs disciplines comme l'histoire de la littérature, ou la philosophie[95]. Il joua également un rôle important dans la formation de la pensée de Heidegger ainsi que dans l'herméneutique de Gadamer, dont l'influence, qui s'étend bien au-delà des frontières de l'Allemagne, « doit beaucoup à sa conception des sciences de l'esprit »[95].

Dans les « sciences de l'esprit », il s'agit de « comprendre » (verstehen) l'« expérience vécue » (Erlebnis) des hommes. Cette compréhension s'entend avec les spécificités suivantes :

- Psychologie empirique — Dilthey s'efforce de distinguer ses propres démarches de celles de la psychologie empirique, « pour les rapprocher plutôt de celles du droit ou de l'herméneutique des textes religieux »[95].

- Philosophie, Hegel — La notion diltheyenne d'un « esprit objectif » est « très différente de “l'esprit objectif” hégélien »

- Philosophie, Mill — La conception diltheyenne d'une « science de l'esprit » est aussi « très différente de la conception que se faisait Mill d'une “science morale” »[95].

- Philosophie, Renan — La distinction faite par Dilthey entre Naturwissenschaften et Geisteswissenschaften n'équivaut pas non plus à celle d'Ernest Renan entre les « sciences physiques » et la « science de l'humanité » dite « science de l'humanité » ou « science des faits de l'esprit »[95].

« On ne saurait saisir la teneur du projet diltheyen sans cerner la portée de la distinction, reprise par Max Weber, entre explication et compréhension. “Nous expliquons la nature, nous comprenons la vie psychique”. » Et « Dilthey ne réduit nullement l'histoire à la compréhension »[94]. En effet, « les phénomènes historiques, tout en partageant la soumission de la nature au déterminisme, sont aussi des phénomènes signifiants ; comme tels, ils évoquent l'idée d'une causalité intentionnelle, celle des acteurs sociaux »[94].

Société allemande de sociologie

Fondée à Berlin en 1909 par un groupe de 39 intellectuels, la Société allemande de sociologie va jouer un rôle déterminant. Ses membres les plus influents sont Ferdinand Tönnies (qui la présidera jusqu'à l'arrivée au pouvoir des nazis, en 1933), Georg Simmel et Max Weber. Tous trois mènent leurs recherches depuis une vingtaine d'années déjà, leurs diagnostics convergent.

Ferdinand Tönnies, réfléchissant sur l'individualisme et sa signification, publie en 1887 Communauté et Société.

Il s'efforce de démontrer que, dans les sociétés industrialisées, les humains finissent inévitablement par entretenir entre eux des liens de défiance, un esprit de concurrence et plus généralement des comportements individualistes. Le développement de l'urbanisme, en particulier, les éloigne de tout esprit communautaire, censé assurer entre eux une certaine cohésion, et il les fait évoluer au contraire vers une société toujours plus atomisée[96].

Dans le sillage de Marx, Tönnies estime par ailleurs que les rapports sociaux sont de plus en plus conditionnés par des échanges administratifs et marchands : le développement de la bureaucratie et des entreprises commerciales ainsi que la place qui leur est conférée dans l'imaginaire collectif symbolisent et stimulent à la fois un besoin croissant et collectif de satisfaire des intérêts personnels ainsi qu'une certaine froideur dans les relations. Selon Tönnies, si cette évolution atteint un certain stade critique, cela ne pourra qu'entraîner la société vers des troubles, son déclin et finalement sa perte[96].

Georg Simmel insiste, lui, sur la dépersonnalisation des relations sociales.

En 1892, Georg Simmel développe une théorie de la connaissance historique[97]. Selon lui, la société est le produit des interactions humaines. Celles-ci produisent des « structures formelles » (ou « formes sociales ») en nombre restreint mais se répétant tout en se modifiant : ces structures sont à la base des relations entre les hommes. Simmel se penche ainsi sur des thèmes aussi variés que la mode, les femmes, la parure, l'art, la ville, l'étranger ou les sectes. Selon lui, toute la difficulté du sociologue, du psychologue et de l'historien est de les identifier conjointement[98]. C'est ainsi que, dans Les Problèmes de la philosophie de l'histoire, il écrit :

« Si l'histoire n'est pas un spectacle de marionnettes, elle ne peut être autre chose que l'histoire de processus mentaux. Tous les événements externes qu'elle décrit ne sont que des ponts entre, d'une part, des actes volontaires et des impulsions et, de l'autre, des réactions affectives provoquées par ces événements. »

En 1900 parait son livre Philosophie de l'argent. Étudiant l'impact de ce moyen de ce paiement sur les relations sociales, il conclut que l'économie capitaliste mène directement à la dématérialisation et la dépersonnalisation des relations sociales et rabaisse les humains au simple rang d'agents économiques, donc autant d'abstractions, privés de toute espèce de vie intérieure[99] - [98].

Max Weber est, tout comme Simmel, totalement ignoré en France jusque dans les années 1930. Les deux Allemands (ainsi que le Français Durkheim) seront pourtant par la suite reconnus comme les grands initiateurs de la sociologie.

S'inspirant de la distinction établie par Dilthey entre explication et compréhension, Weber distingue « jugement de fait » et « jugement de valeur ». Le premier est reconnu comme étant objectif, le second de nature subjective. Dans son approche, estime Weber, le sociologue doit s'efforcer de faire preuve de « neutralité axiologique » : non pas écarter ses jugements de valeurs (ainsi que le supposeront bon nombre de lecteurs français, à la suite d'une première traduction de ses œuvres, qui s’avérera erronée) mais simplement de les distinguer des jugements de faits et en explicitant au mieux cette distinction.

Usant de cette méthode, Weber affirme durant les années 1910 que tous les domaines d'activité sont soumis à une exigence de rationalité qui va croissant, aussi bien dans le entreprises privées, en quête permanente de plus-value, que dans le secteur public, avec le phénomène de la bureaucratisation : « la rationalisation de la vie sociale » constitue la caractéristique première des sociétés modernes elle est en quelque sorte le moteur de l'histoire. En 1917, Weber s'explique ainsi :

« Faisons-nous une idée claire de ce que signifie pratiquement la rationalisation par la science et par la technique guidée par la science. (...) L'intellectualisation et la rationalisation croissantes ne signifient pas une connaissance générale toujours plus grande des conditions de vie dans lesquelles nous nous trouvons. Elles signifient quelque chose d'autre : le fait de savoir ou de croire que, si on le veut, on peut à tout moment l'apprendre ; qu'il n'y a donc en principe aucune puissance imprévisible et mystérieuse qui entre en jeu et que l'on peut en revanche maîtriser toute chose par le calcul. Cela signifie le désenchantement du monde[100]. »

Plus tard, certains commentateurs diront qu'en analysant la montée en puissance du processus de rationalisation, Weber donne en quelque sorte raison à Hegel quand, un siècle plus tôt, celui-ci assimilait le sens de l'histoire à l'application de la raison dans les institutions, à commencer l'État[101]. La différence toutefois est que Hegel, en tant que philosophe, délivrait une apologétique alors que Weber, en tant que sociologue, se borne à établir un constater et cède même à la déploration. Il assimile en effet le processus de rationalisation à quelque chose qui, finalement, n'a strictement rien de rationnel : une croyance, « la croyance en la maîtrise des choses par la prévision, l’anticipation »[102]. Soulignant que Weber lui-même y voit une éthique, Jacques Ellul voit dans cette éthique le fondement de ce qu'il appelle la « société technicienne »[103].

Émile Durkheim

Aux côtés de ses collègues allemands, Émile Durkheim est considéré comme l'un des inventeurs de la sociologie depuis qu'en 1893 il a soutenu sa thèse de doctorat intitulée De la division du travail social puis, deux ans plus tard, publié son livre Règles de la méthode sociologique.

Il estime que le processus d'industrialisation, qui marque désormais l'ensemble de la société occidentale (Europe et États-Unis), a tellement transformé le réel qu'on ne peut comprendre « l'homme » et son histoire qu'en analysant cette mutation de très près : sur le terrain. Cette transformation s'exprime notamment par une augmentation sensible de la densité de la population urbaine (ce qui ne peut que bouleverser les liens sociaux) et, pour des raisons de recherche d'efficacité maximale dans le monde professionnel, par une très forte accélération du processus de division du travail. Durkheim qualifie ces facteurs de « faits sociaux » pour signifier que c'est désormais sur la base de leur réalité tangible qu'il faut réfléchir au sens de l'histoire et non plus sur des critères relevant de la métaphysique. Ce en quoi son approche s'inscrit dans le sillage de celle de Karl Marx.

En 1911, avant même que Max Weber n'établisse la distinction entre « jugement de fait » et « jugement de valeur », Durkheim invite à différencier « jugements de valeur » et « jugements de réalité » afin, lui aussi, de protéger la sociologie des risques de dérive idéologique, comme cela s'est produit avec la majorité des philosophes depuis le Siècle des Lumières[104]. De fait, comme l'ensemble des sociologues de l'époque, il se départ de toute tentation d'ordre téléologique et s'efforce de se borner à l'analyse des « faits ».

École des Annales

Si la sociologie émerge de la philosophie dès la fin du XIXe siècle, l'éveil de l'histoire en tant que discipline scientifique est plus lent. En 1929, Marc Bloch et Lucien Febvre créent la revue Annales. Histoire, Sciences sociales, dans l'idée de rompre avec la conception de l'histoire héritée du courant positiviste et qui accorde la primauté aux événements politiques. Leur but est de rénover leur discipline en la fédérant à d'autres - essentiellement la géographie, la sociologie et l'économie - pour éclairer (et non pas expliquer) le sens de l'histoire. Leur méthode vise à poser des questions nouvelles, susceptibles de faire évoluer à leur tour la réflexion. À l'opposé total de l'approche assertive, voire doctrinaire, qui prévalait jusqu'alors, elle revendique l'humilité et le tâtonnement par la voie d'un travail d'archivage lui-même de plus en plus rigoureux et méticuleux[105].

Plusieurs générations se succèdent à l'École des Annales au fil du siècle ; la troisième, dans les années 1970, est connue sous l'appellation « Nouvelle Histoire », notamment autour des historiens Jacques Le Goff et Pierre Nora. L'École des Annales s'assigne comme objectif non pas d'établir une « philosophie de l'histoire », mais une « histoire des mentalités »[105].

Théories de l'inconscient

La question se pose de savoir s'il peut y avoir une « philosophie de l'histoire » par rapport aux théories respectives de l'inconscient, que forment par exemple Freud pour la psychanalyse et Jung pour la psychologie analytique.

Freud et la psychanalyse

Au tout début du vingtième siècle à Vienne, Sigmund Freud, médecin autrichien d'origine juive, invente une nouvelle discipline, la psychanalyse, dont le concept fondamental est l'inconscient[106]. Les contenus refoulés de l'inconscient sont des « représentants de la pulsion »[106]. Les représentations inconscientes « sont agencées en fantasmes, scénarios imaginaires auxquels la pulsion se fixe »[106].

Les rapports de la psychanalyse et de la philosophie sont à la fois « étroits, complexes et conflictuels », remarque Bernard Lemaigre[107]. Il estime qu'« admettre les processus inconscients, c'est reconnaître l'impossibilité de la pure transparence du monde et de la pensée par elle-même »[107]. À propos de son interprétation de l'art, Freud propose que l'œuvre philosophique puisse être considérée « comme une œuvre d'art intellectuelle », mais il soutient par ailleurs que « la psychanalyse est une science de la nature ayant un objet spécifique » avec un contenu empirique[107].

Selon François Dosse, la psychanalyse et l'histoire sont confrontées à des problèmes analogues, sans que pour autant, les relations entre les deux disciplines soient paisibles[108]. Les deux approches ont en commun d'être situées entre d'une part, la narrativité, la temporalité du récit, et d'autre part, la recherche de cohérences pertinentes, de rapports de causalité, soit « des aspirations scientifiques »[108]. Roger Perron souligne cette différence importante entre l'histoire et la psychanalyse quant à leurs objectifs: la première s'attache « au travail du temps dans la mémoire collective »; la seconde « considère ce travail dans le cas d'une personne ». D'où la question: « comment s'articulent histoire collective et histoire individuelle? »[109]. Sur le plan théorique, le temps n'a pas le même statut dans les deux disciplines[109]. Comme le psychanalyste ne peut connaître des événements du passé que la narration qui en est faite maintenant, il est amené à admettre deux temporalités : un temps linéaire et unidirectionnel pour les événements narrés avec leur éventuelle causalité ; et un autre temps, bidirectionnel, « où un événement est venu modifier […] la “trace psychique” d'un événement antérieur », lequel s'en trouve remanié[109]. Il y a donc là « le principe d'une “causalité antérograde” sans analogue pour l'historien, et peut-être pour toute autre discipline »[109].

Ainsi que le relève Laurent Martin, les ouvrages de Freud sur « l’évolution des sociétés humaines » sont relativement tardifs dans son œuvre : Totem et Tabou (1913), Considérations actuelles sur la guerre et la mort (1915), Psychologie des masses et analyse du moi (1919-1920), L'Avenir d'une illusion (1927), Malaise dans la culture (1929), Pourquoi la guerre ? (coécrit avec Einstein, 1932), Moïse et le monothéisme (1934)[110]. Et selon cet historien, Malaise dans la culture apparaît comme « la synthèse la plus aboutie de la métapsychologie freudienne »[110].

Jung et la psychologie analytique

Carl Gustav Jung, ancien élève dissident de Freud et fondateur de la psychologie analytique, théorise sa propre notion d'inconscient voisine de celle d'inconscient collectif sur la base d'archétypes.