Idéalisme (philosophie)

En philosophie, l'idéalisme est la position selon laquelle toute réalité se ramène à des déterminations de l'esprit, qu'il s'agisse d'« idées », de représentations mentales ou de déterminations plus subjectives comme les « expériences sensibles » ou les sensations. Position théorique sur la nature du monde et de la connaissance, l'idéalisme philosophique ne doit pas être confondu avec l'aspiration à un idéal éthique concernant la société. Le terme même d'idéalisme commence à être employé, au début du XVIIIe siècle, en un sens opposé à celui de « matérialisme », puis à ceux de « réalisme » et d'« empirisme ».

On distingue communément l'idéalisme ontologique, ou métaphysique, et l'idéalisme épistémologique. Le premier s'oppose au matérialisme, qui affirme que seule la matière existe. Le second s'oppose au réalisme, qui affirme que le monde a une existence indépendante de la représentation que nous en avons. Tandis que l'idéalisme ontologique recouvre historiquement l'« idéalisme objectif », pour lequel le monde « objectif » est de nature spirituelle (spiritualisme) ou intellectuelle (intellectualisme), l'idéalisme épistémologique constitue l'une des thèses de l'« idéalisme subjectif », pour lequel le monde est formé par nos représentations.

Des pensées très différentes ont été qualifiées d'idéalistes, comme celles de Platon, Berkeley, Kant, Fichte, Hegel, qui ont pour point commun d'affirmer l'importance de l'« idée », bien qu'elles divergent dans le sens qu'elles accordent à ce terme. Leibniz, en Allemagne, est le premier philosophe, au tout début du XVIIIe siècle, à se réclamer de l'héritage de l'idéalisme, qu'il prétend dépasser. Il en forge la notion d'abord à des fins didactiques, pour opposer la doctrine platonicienne des Idées au matérialisme d'Epicure. Mais ce n'est pas avant Kant que l'idéalisme s'affirme comme une position revendiquée.

Définition

L'idéalisme ontologique

C'est Christian Wolff qui, quelques années après que son maître Leibniz en eut créé le terme, initie un usage autre que seulement rétrospectif de la notion d'idéalisme et la consacre, dès lors, comme catégorie philosophique[2] au sein d'une véritable taxonomie. Dans cette taxonomie, elle prend le sens d'un postulat ontologique, portant sur la réalité, non pas encore d'une thèse gnoséologique, portant sur la connaissance. Tandis que chez Leibniz, l'idéalisme consiste seulement à attribuer « l'être » à des intelligibles, idées ou idéalités[3], chez Wolff, l'idéalisme qualifie la doctrine « moniste », opposée à l'autre doctrine moniste qu'est le matérialisme[2], selon laquelle il n'existe que des idées ou des esprits qui forment ces idées. L'idéalisme est ainsi d'abord défini comme un principe ontologique d'après lequel il ne faut reconnaître de réalité (de permanence et donc d'« être ») qu'au monde des esprits[4]. Dans cette configuration sémantique, l'antonyme de l'idéalisme est bien le matérialisme, puisque celui-ci ne reconnaît de réalité que matérielle, à l'instar d'Épicure ou de Hobbes.

L'idéalisme ontologique est par définition une position neutre sur le plan épistémologique, se prononçant sur la nature de la réalité et non sur le contenu de la représentation que nous pouvons en avoir. Cependant, si l'idéalisme épistémologique ne semble pas impliquer l'idéalisme ontologique – la notion d'une réalité indépendante de l'esprit étant logiquement compatible avec l'idée que nous n'avons accès qu'à nos propres représentations –, il n'en va pas de même en sens inverse. En effet, il semble que si le monde extérieur est de même nature que nos représentations ou notre esprit, alors nous y avons accès par nos propres représentations ou par notre esprit (en ayant recours, par exemple, à l'introspection). Aussi, historiquement, la plupart des philosophes qui soutiennent une position idéaliste sur le plan ontologique sont également des idéalistes sur le plan épistémologique : Platon, Leibniz, Berkeley, Fichte, Hegel sont les plus illustres représentants d'un idéalisme à la fois ontologique et épistémologique, bien que leurs philosophies diffèrent grandement.

L'idéalisme épistémologique

L'idéalisme épistémologique est une position théorique à propos de la connaissance selon laquelle celle-ci porte non pas sur des objets « réels » indépendants de notre esprit mais sur des idées, des représentations ou des phénomènes qui ne sont en eux-mêmes rien de plus que des déterminations de notre esprit. Ce que l'on sait d'un objet n'existe dès lors que dans ou par rapport à un esprit. L'idéalisme épistémologique rejoint par là le scepticisme ontologique, qui postule l'impossibilité de connaître la réalité même, et s'oppose au réalisme épistémologique dans sa version forte. Le réalisme épistémologique soutient que la connaissance porte sur des objets « réels » extérieurs au sujet connaissant et indépendants de lui. Implicitement adoptée par la plupart des chercheurs dans les sciences de la nature, le réalisme épistémologique implique la possibilité de parvenir à la connaissance de la réalité, au moins partiellement et graduellement. Une telle position s'oppose logiquement au scepticisme ontologique, mais elle reste néanmoins compatible, dans sa version faible qu'est le réalisme indirect, avec la version faible de l'idéalisme épistémologique. D'après celle-ci en effet, les représentations qui nous font connaître le monde sont reliées d'une façon ou d'une autre à la réalité, soit par des liens de ressemblance ou de causalité (Descartes), soit de façon mystérieuse par des liens qui échappent à notre entendement (Kant).

L'idéalisme épistémologique est par définition une position neutre sur le plan ontologique, ne se prononçant pas sur la nature de la réalité mais sur le contenu de la représentation que nous pouvons en avoir. Il est donc a priori compatible aussi bien avec l'idéalisme dit « objectif », qui identifie la réalité à l'existence objective des idées ou des esprits, qu'avec l'idéalisme dit « subjectif », qui place la réalité du monde sous la dépendance d'un sujet de perception ou de connaissance. Cependant, dans la mesure où l'idéalisme subjectif subordonne la question de l'existence des choses à la question de leur représentation, l'idéalisme épistémologique tend à se rapprocher de l'idéalisme subjectif. Il s'en rapproche également par le fait que la notion même de connaissance semble impliquer un certain rapport avec la réalité, et que l'idéalisme subjectif, à la différence de l'idéalisme objectif, établit une forme d'équivalence entre connaissance et réalité. L'idéalisme épistémologique est ainsi historiquement lié à l'idéalisme subjectif, comme c'est le cas notamment chez George Berkeley ou, dans une certaine mesure, chez Emmanuel Kant. L'idéalisme est par ailleurs une position subjectiviste en épistémologie, qui s'oppose à la position objectiviste telle qu'on peut la trouver dans la version forte du réalisme, celle du réalisme direct, qui interprète la perception comme une ouverture sans médiation sur la réalité extérieure.

L'idéalisme et le réalisme

On oppose aujourd'hui communément l'idéalisme au réalisme, mais l'idéalisme a désigné au départ une position réaliste. Introduit par Gottfried Leibniz, en 1702, pour qualifier la théorie des Idées de Platon, le terme est d'abord appliqué de manière rétrospective à des philosophes qui ne s'en revendiquent pas[3]. L'idéaliste, défini comme « l'adepte de la philosophie des Idées », est alors celui qui accorde réalité et primauté aux « Idées » qui constituent le « monde suprasensible »[3]. Distingués, par Leibniz, des « matérialistes » tels que Épicure et les atomistes, qui ne reconnaissent d'existence qu'à la matière ou aux mécanismes de la nature, les idéalistes désignent plus particulièrement les philosophes qui confèrent au « monde des Idées » une permanence et une extériorité par rapport à nos représentations psychologiques, considérées quant à elles comme individuelles et ponctuelles[3]. Dans cette première configuration sémantique, l'idéalisme ne s'oppose donc nullement au réalisme en général mais à une autre forme, particulière, de réalisme : le matérialisme[3]. Contrairement en effet aux matérialistes, les idéalistes attribuent l'existence à autre chose qu'à la simple matérialité[2], et considèrent celle-ci comme une réalité secondaire ou dégradée.

L'opposition entre idéalisme et réalisme relève selon Isabelle Thomas-Fogiel d'un contresens apparu au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle[5]. Ce contresens serait lié autant à la philosophie matérialiste de Diderot et des encyclopédistes, qui réduit la réalité à la seule matière et voit donc dans l'idéalisme un antiréalisme, qu'aux défenseurs du sens commun en Allemagne, qui appartiennent au courant philosophique dit de l'« éclectisme »[5]. Ces éclectiques allemands, influencés par la philosophie britannique du sens commun (James Beattie, Thomas Reid), n'avancent pas comme Diderot une thèse métaphysique portant sur la nature de la réalité (« l'être se réduit à la matière ») mais proposent de sortir de toute métaphysique, qu'elle soit dualiste, matérialiste ou idéaliste, en ramenant la connaissance à un rapport intuitif avec le réel[5]. Ces deux gestes philosophiques, celui de l'identification faite par les matérialistes des Lumières entre réalité et matière, ainsi que le rejet par les éclectiques de la métaphysique au profit d'une description intuitive des choses, seraient à l'origine de la transformation de l'opposition idéalistes/matérialistes en opposition idéalistes/réalistes[5]. C'est également à partir de là que la figure caricaturale de l'idéaliste comme « négateur de la réalité du monde extérieur » se serait formée[5].

Précurseurs (avant Kant)

Antiquité

Platon

En 1702, le philosophe allemand Leibniz forge le terme d'idéalisme pour caractériser la doctrine métaphysique de Platon[5], philosophe de l'Antiquité dont l'œuvre remonte à la première moitié du IVe siècle av. J.-C. Son importance pour l'idéalisme fera dire à Whitehead que « toute la philosophie occidentale n'est rien de plus qu'une note de bas de page ajoutée aux écrits de Platon ». Ceux-ci se présentent sous la forme de différents dialogues dont le protagoniste principal, le plus souvent Socrate, se fait le porte-parole des thèses de Platon, et en particulier, de sa théorie des Idées. Celle-ci n'est jamais explicitement exposée par Platon mais elle est sous-tendue par une grande partie de sa pensée, notamment dans La République, le Phédon, le Banquet et le Parménide. Le dernier Platon, de plus en plus influencé par la pensée pythagoricienne, tendra à identifier les Idées et les Nombres, ce qu'il ne fait pas dans ses écrits plus anciens. Dans la République, l'Idée suprême est le Bien, au sens de convenance, non de bonté morale. Dans Le Banquet, l'Idée suprême est le Beau.

Platon nomme « Idée » ou « Forme » (traduction de ἰδέα [idéa] et de εἶδος [eïdos]) toutes les réalités intelligibles, c'est-à-dire toutes les choses concevables et connaissables. De l'impossibilité de concevoir une définition et de connaître par la voie des sens, il déduit que les Idées sont les véritables objets de la définition et de la connaissance. Les Idées sont immatérielles et immuables, demeurant éternellement identiques à elles-mêmes, universelles lorsqu'elles se manifestent dans le sensible, seules réellement existantes, et indépendantes de la pensée. Contrairement aux apparences sensibles, qui sont contingentes, inconsistantes et changeantes, les Idées sont authentiquement réelles. Platon souligne leur réalité par l'ajout d'adjectifs : réalité « vraie », par exemple, ou par des comparatifs : « ce qu'il y a de plus réel », par contraste avec l'apparence sensible qui n'a de réalité qu'en tant qu'elle possède un certain rapport à l'intelligible.

L'opposition entre le sensible et l'intelligible consiste d'abord chez Platon en une séparation ontologique entre ce qui est authentiquement réel, l'Idée, et ce qui ne l'est pas, l'apparence sensible ; à cette stricte séparation correspond une hiérarchie épistémologique, tout aussi stricte : l'opinion porte sur les apparences sensibles tandis que la science est la connaissance des réalités intelligibles. L'opposition ontologique justifie un idéalisme ontologique (ou métaphysique), tandis que la division de la connaissance justifie une forme d'idéalisme épistémologique. La division de la connaissance est exprimée par Platon au moyen de l'analogie de la ligne, qui a une portée à la fois ontologique et épistémologique : l'âme, au contact d'une réalité, se trouve affectée selon la nature de cette réalité. Il y aura donc autant de manières d'être affecté qu'il existe de modes d'être, et ces manières d'être affecté définissent des manières de parler d'un objet ou de le penser.

On désigne souvent la réalité intelligible de Platon par l'expression « monde des Idées ». Cette expression est impropre et provient d'une surinterprétation des dialogues par Philon d’Alexandrie. Platon parle plutôt du « lieu sensible » et du « lieu intelligible » d’un même monde[6]. Le monde, explique Platon dans le Timée, est unique. Sa théorie des Idées n'est donc pas à proprement parler une doctrine dualiste, opposant deux réalités de types différents, mais une doctrine moniste, n'acceptant qu'un seul type de réalité — l'Idée. Il s'agit donc en ce sens d'un idéalisme ontologique, parfois nommé « objectif » (à la suite de Hegel) du fait de son caractère intellectualiste.

Antiquité tardive

Dans l'Antiquité tardive, à la suite de Plotin au IIIe siècle, les néoplatoniciens identifient le domaine des Idées à celui de l'Intellect, et la Forme suprême devient l'Un, à l'origine de l'Intellect dont il émane. L'Intellect est l'être véritable des choses, tandis que l'Un est au-delà même de l'être, comme un non-être « suressentiel » d'où tout provient. À l'encontre de cette conception, et à la différence de l'ontologie classique grecque, la théologie chrétienne de la fin de l'Antiquité s'affirme en faisant valoir la notion de personne, entendue comme « intériorité », et l'âme humaine y est mise en relief par son hétérogénéité radicale par rapport au monde[7]. Saint Augustin notamment, au début du Ve siècle, prend comme point de départ de sa pensée non le monde, mais le sujet ou la conscience[7]. Il inaugure en ce sens une forme « subjective » d'idéalisme.

Moyen Âge

Thierry de Freiberg

Dans un article de 1972[8], le philosophe médiéviste Kurt Flasch avance la thèse selon laquelle l'idéalisme épistémologique, que l'on envisage généralement comme la forme moderne de l'idéalisme, n'est pas absent de la pensée médiévale ; il serait en particulier représenté par le philosophe allemand Thierry (ou Dietrich) de Freiberg, qui enseignait à Paris la théologie au début du XIVe siècle[N 1]. Selon Kurt Flash, Thierry de Freiberg a développé une théorie de la « subjectivité constituante », et doit être vu, en ce sens, comme un précurseur de l’idéalisme transcendantal de Kant. Andrea Colli, dans une thèse de doctorat publiée en 2010[9], considère au contraire que la conception moderne du rapport entre le sujet connaissant et l’objet connu chez Thierry de Freiberg ne doit pas être comprise comme un idéalisme transcendantal avant l’heure, mais plutôt en filiation avec la théorie augustinienne de l’essence réflexive de l’âme[10].

Nicolas d'Autrécourt

Nicolas d'Autrécourt est un philosophe français de la première moitié du XIVe siècle. Sa pensée, telle qu'on peut la connaître par les cédules de rétractation qu'il dût signer en 1346 (son œuvre ayant été entièrement brûlée sur le bucher) marque selon Régis Jolivet un grand pas dans la direction d'un idéalisme « conscient de lui-même »[11]. La doctrine nominaliste qu'il défend peut être plus particulièrement interprétée comme un idéalisme de type empiriste, qui pousse à leurs conséquences extrêmes les thèses de Guillaume d'Ockham, dont il est d'abord le disciple[11]. En effet, à l'instar de son maître, Nicolas d'Autrécourt commence par nier résolument la valeur des distinctions qu'admettait saint Thomas. Les seules distinctions qui lui apparaissent légitimes sont celles que nous impose l'« intuition » des choses réellement distinctes dans l'expérience immédiate. Les distinctions « de raison », quant à elles, qu'elles soient inférées ou non à partir de l'expérience immédiate, sont dépourvues de sens et de valeur, car seuls les faits individuels sont réels[11].

Les entités invisibles ne sont pour Nicolas d'Autrécourt que des fictions de philosophes, des « constructions de rêve » relevant d'une « imagination creuse »[11]. Aussi n'y a-t-il rien de plus illusoire que d'expliquer les apparences sensibles par ces entités invisibles et cachées à l'expérience des sens qui étaient familières à la scolastique antérieure. Nicholas d'Autrécourt critique par ailleurs la notion de causalité, qui est supposée s'exercer entre les choses prétendument réelles et les apparences[11]. La sagesse exige d'après lui que nous nous en tenions rigoureusement aux apparences, comme à la seule vérité dont nous soyons véritablement certains. Cette exigence n'est pas uniquement d'ordre épistémologique : il ne s'agit pas de restreindre le champ du savoir à ce que nous pouvons seulement connaître mais, au contraire, de l'étendre à tout l'être. En effet, l'être, pour Nicolas d'Autrecourt, c'est le « donné », et les apparences sont, par elles-mêmes, tout l'être qui nous est donné[11]. L'idéalisme épistémologique acquiert ainsi chez ce philosophe une portée ontologique.

Période moderne

On peut distinguer durant la période moderne précédant Kant deux formes antagonistes d'idéalisme : un idéalisme rationaliste et un idéalisme empiriste. Le premier, tourné vers les concepts de la raison, se développe essentiellement entre le milieu du XVIIe siècle, après René Descartes, et le début du XVIIIe siècle, avec Gottfried Leibniz. Le second, qui s'appuie sur les sens, est défendu principalement par George Berkeley durant la première moitié du XVIIIe siècle, bien que John Locke puisse en être considéré comme le précurseur.

Descartes

Durant le second quart du XVIIe siècle, René Descartes développe une pensée philosophique et scientifique majeure qui marque une rupture avec toute la tradition antérieure, en particulier avec la pensée scolastique héritée du Moyen Âge. Elle fait de lui l'un des fondateurs de la philosophie moderne ainsi que de la recherche rationnelle en science. Bien que défendant tout au long de son œuvre une conception dualiste de la relation corps-esprit, Descartes est également un précurseur de l'idéalisme par la démarche qu'il adopte au début de ses Méditations métaphysiques. Issu d'une critique des sens, de l'imagination et du jugement, assez analogue à celle des sceptiques et des sophistes, l'idéalisme de Descartes part de son doute méthodique[12]. Le philosophe doute de tout, du monde et de la connaissance, afin de mieux se débarrasser de tout préjugé et de parvenir ainsi à distinguer le vrai du faux. Kant parle en ce sens d'« idéalisme problématique » pour qualifier la première démarche des Méditations, par opposition à l'« idéalisme dogmatique » qu'il attribue à George Berkeley[11].

Le doute méthodique de la première des Méditations amène Descartes à ne plus concevoir qu'une seule chose qui échappe à son doute : le doute lui-même, le fait qu'il doute, donc qu'il pense. Sa propre pensée lui apparaît dès lors, une fois le doute poussé à l'extrême limite, comme le seul être indubitable (Cogito ergo sum, « Je pense donc je suis »). À ce moment, Descartes est dans la position idéaliste la plus extrême : l'idéalisme solipsiste, où seule existe la pensée du sujet lui-même[12]. Mais cet idéalisme ne sera chez Descartes qu'un idéalisme provisoire. En effet, découvrant au sein même de sa propre pensée l'idée de perfection, il en déduit que seul un être parfait a pu mettre en lui une telle idée, donc que Dieu existe. Et comme Dieu l'incite à croire à l'existence du monde extérieur, la véracité divine lui garantit l'existence du monde extérieur. Par ce biais, Descartes sort de l'idéalisme et aboutit à un réalisme dualiste conforme à la tradition chrétienne[12].

Malebranche

C'est au prêtre oratorien Nicolas Malebranche qu'on doit le développement le plus audacieux de la pensée cartésienne[13], vers la fin du XVIIe siècle. Il s'en éloigne cependant grandement en développant une métaphysique originale au caractère radicalement théocentrique. Cette métaphysique peut être considérée comme la première expression moderne d'un idéalisme à la fois ontologique et épistémologique, bien que Malebranche ne s'en soit jamais revendiqué[14]. On peut également la caractériser comme un idéalisme théocentrique.

L'une des thèses majeures de la pensée de Malebranche est ce que l'on appelle la « vision en Dieu »[13]. Il s'agit d'une thèse épistémique qui postule un lien direct entre la raison humaine et la Raison divine. Pour l'appuyer, Malebranche part de la contradiction qu'il estime inhérente à la théorie cartésienne des idées comme modalités de l'âme. Selon lui, cette théorie implique que les idées cessent d'exister dès que l'on cesse d'y penser. Or, se demande Malebranche, comment pouvons-nous souhaiter revoir et comment pouvons-nous reconnaître une idée qui aurait été un pur néant tout le temps que nous aurions cessé d'y penser ? Aussi, estime Malebranche, ce à quoi je pense est, mais n'est pas créé par ma pensée. L'idée est pour lui un être indépendant de ma pensée, immuable et éternel, comme pour Platon.

Cette thèse est essentielle, car elle suppose que l'idée n'est pas un mode de l'esprit, mais une vérité vue en Dieu même. Une idée est ce qui nous permet en quelque sorte de penser comme Dieu[13]. Elle est l'essence à la fois ontologique (métaphysique) et épistémologique, en tant que définition, de toute créature, ainsi que de tout être concevable. Elle est conçue comme un archétype intelligible inaccessible aux sens. Il faut donc distinguer clairement entre l'idée et la perception, ce que ne fait pas Descartes[13]. Cette référence à un monde intelligible constitué d'archétypes rapproche Malebranche du platonisme, dont il subit l'influence[13].

Pour Malebranche, il est évident que nous ne connaissons pas les corps directement, autrement l'âme se confondrait avec eux. Ce que l'âme connaît, c'est « l'objet immédiat ou le plus proche de l'esprit quand il aperçoit quelque chose », autrement dit l'idée. L'idée d'un corps est distincte de la sensation que nous en avons, état vif, mais obscur et confus, produit par l'action directe de Dieu à l'occasion d'un mouvement corporel. L'essence même des choses matérielles est idéale, et toutes les idées des choses matérielles se résument en une seule : l'étendue. L'idée des corps en général, leur archétype ou essence, est donc l'étendue intelligible conçue par Dieu, dont la pensée réalise tout ce qui existe.

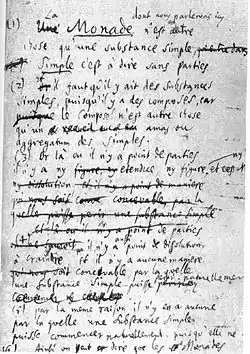

Leibniz

Contemporain de Malebranche, le philosophe et mathématicien allemand Gottfried Wilhelm Leibniz est le premier, en 1702, à concevoir la notion d'idéalisme, d'abord à des fins didactiques, pour opposer la doctrine platonicienne des Idées au matérialisme d'Epicure[5]. Bien que sa métaphysique puisse être qualifiée d'idéaliste en un sens au moins ontologique[14] et spiritualiste, Leibniz ne se revendique pas lui-même de l'idéalisme, car il prétend dépasser l'antique opposition entre idéalisme et matérialisme par son système fondé sur la notion de monade. Les monades sont pour lui les seules réalités substantielles qui existent dans l'univers[15], et elles sont d'essence spirituelle, identifiables à des esprits ou à des « proto-esprits ». Pour justifier cette conception, Leibniz avance plusieurs arguments dont le suivant[14]. Sous peine de régression à l'infini, tout composé doit consister fondamentalement en éléments simples. Or, puisque l'espace et le temps sont divisibles à l'infini, la matière étendue ne peut pas être simple. En revanche, les pensées, même celles dont le contenu est complexe, n'ont pas réellement de parties, pas plus que les esprits qui les ont. Aussi les esprits sont-ils les seuls candidats possibles pour former les constituants ultimes de la réalité[14].

En bon idéaliste, Leibniz retire toute existence substantielle au monde extérieur compris dans son ensemble, le monde de l'« étendue ». Mais il ne lui retire pas tout mode d'existence[16]. Il considère que l'esprit, bien que « sans fenêtre », a la certitude légitime qu'il existe quelque chose en dehors de lui sans employer la machinerie compliquée de la preuve de Descartes[16]. Tandis que, de ces deux vérités évidentes : « Je pense, et il y a une grande variété dans mes pensées », Descartes n'aurait connu que la première, Leibniz affirme la valeur de la seconde, qui « prouve qu'il y a quelque autre chose que nous qui est la cause de la variété de nos apparences », puisqu'une seule et même chose ne saurait être cause de ses propres changements[16]. Le monde extérieur apparent est donc un « phénomène bien fondé », car établi sur la nécessaire existence de la diversité des monades en dehors de nous[16]. Si, par ailleurs, nous considérons l'ordre dans lequel ces monades coexistent et dans lequel elles se succèdent, nous obtenons l'espace (ou l'« étendue ») et le temps. Bien loin, donc, d'être des réalités antérieures aux choses dont ils seraient les réceptacles, comme le croient les newtoniens, l'espace et le temps sont des structures formelles relatives aux monades, donc aux esprits[16].

Berkeley

George Berkeley, philosophe, évêque et théologien irlandais, commence très jeune, dès 1706 dans ses Notes philosophiques, à exposer l'option philosophique pour laquelle il est resté connu, ayant été saisi de l'évidence de son principe : « Être, c'est être perçu ou percevoir »[17] (esse est percipi aut percipere, « esse » étant également traduit par « exister »). Pour lui, les choses qui n'ont pas la faculté de penser – les « idées » – sont nécessairement perçues, et c'est l'esprit – humain ou divin – qui nécessairement les perçoit. La perception divine est ce qui maintient la réalité des idées. La matière, entendue comme substance distincte et indépendante de l'esprit, ne peut quant à elle exister. L'« immatérialisme », terme que Berkeley emploie lui-même pour désigner sa philosophie, est ainsi devenu le prototype de l'idéalisme pour ses contemporains et pour ses successeurs, en dépit de ses protestations répétées[18]. À la suite des analyses de Hegel sur l'histoire de l'idéalisme, Berkeley devient la figure la plus représentative de l'« idéalisme subjectif », qui aurait pris le parti du sujet comme condition de l'existence même du monde.

Si l'idéalisme de Berkeley peut être considéré comme un idéalisme subjectif, il n'est en aucun cas un idéalisme intellectualiste ou rationaliste semblable à celui de Malebranche, par exemple. Pour Berkeley, en effet, les idées abstraites n'existent pas ; il ne peut y avoir que des idées particulières qui sont des perceptions. Berkeley récuse non seulement l'intellectualisme mais également l'abstractionnisme de type aristotélicien ou lockéen, c'est-à-dire le fait que l'on puisse obtenir des idées générales en effaçant les particularités des objets perçus. Pour Berkeley, une idée générale n'est rien d'autre que la conjonction (« cet arbre-ci et celui-ci et celui-ci ») des perceptions auxquelles elle renvoie ; elle n'a pas d'existence propre et autonome, pas même comme objet de pensée. La notion d'idée abstraite telle qu'elle est admise en philosophie doit dès lors être regardée comme un « monstre logique », lié à l'usage incorrect du langage[19]. La doctrine que Berkeley vise avant tout, celle de l'existence d'une chose indépendante de l'esprit, est pour lui une conséquence de la foi aux idées abstraites[19].

Par son insistance à faire de la perception le seul mode authentique de connaissance, et par son rejet des idées abstraites, l'idéalisme de Berkeley doit être compris comme un idéalisme empirique[20], annonçant certains courants radicaux de l'empirisme tels que le phénoménisme et le néopositivisme. Son caractère théocentrique en a cependant limité l'influence.

Grands courants

Platon et la théorie des Idées

Platon est, au IVe siècle av. J.-C., le premier philosophe européen à avoir explicitement affirmé à la fois l'existence des « Idées » (είδη) ou « essences » et le caractère illusoire des êtres sensibles individuels. La théorie des Idées qu'il développe, dite aussi théorie des formes intelligibles, et qualifiée par Hegel d'« idéalisme objectif »[21], est une doctrine qui s'appuie sur la thèse selon laquelle les concepts, notions, ou idées par lesquelles nous connaissons, comprenons ou expliquons le monde existent réellement, sont immuables et forment les modèles (archétypes) des choses que nous percevons avec nos organes sensoriels. Ces formes intelligibles sont les véritables objets de toute définition et de toute connaissance, par opposition aux images sensibles, objets des sens et de l'opinion. Tout comme les Éléates l'avaient revendiqué avant lui, Platon considère que le seul monde qui est véritablement est celui de la permanence, donc le monde des Idées[22].

Le platonisme est un réalisme au sujet des idées et des concepts et un antiréalisme concernant les apparences sensibles[12]. Il ne postule pas l'irréalité des choses, mais seulement celle du monde sensible tel que nous le percevons. Il envisage dans cette perspective le monde sensible comme un tissu d'apparences trompeuses, sortes d' « ombres » ou de « reflets » que l'homme non initié prend à tort pour des objets réels[12]. L'être véritable des choses, ce sont les Idées, modèles parfaits dont les objets sensibles ne sont que de pauvres imitations, des productions dégradées. L'idéalisme de Platon, affirmation d'un monde intelligible constitué d'êtres idéaux, a ainsi pour contrepartie la négation de la réalité du monde sensible en tant que tel[12]. C'est en ce sens un « idéalisme objectif », doctrine qui, dans ce contexte, n'accorde de réalité véritable qu'aux idées conçues par la raison. On peut ainsi classer le platonisme aussi bien parmi les théories réalistes que parmi les théories idéalistes[12], bien que ces dénominations n'apparaissent pas avant la période moderne.

Leibniz et l'idéalisme « monadologique »

Au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, le philosophe et mathématicien Gottfried Wilhelm Leibniz occupe une place de tout premier plan en philosophie comme dans le champ scientifique. Sa philosophie est un idéalisme spiritualiste et dynamique, qui cherche à concilier la métaphysique idéaliste avec la science du mouvement, qu'il contribue à fonder[23]. Dans sa Monadologie, parue en 1714, Leibniz donne le tableau de l'ensemble de sa doctrine et introduit la notion de « monade », principe d'unité métaphysique sur lequel repose tout son système. Les monades sont les substances simples, inétendues, spirituelles et actives qui constituent l'essence unique du monde. Elles s'échelonnent depuis les plus humbles, qui n'ont que la perception et l'appétit, jusqu'à celles qui ont la raison, et même jusqu'à Dieu, la monade suprême[23]. Les monades étant fermées les unes aux autres, l'influence que les choses semblent exercer les unes sur les autres consiste dans une préordination divine (« harmonie préétablie ») qui règle d'avance tous les mouvements des êtres. L'univers est ainsi envisagé comme un monde spirituel, une « cité divine », et par là comme un être moral, où le meilleur se produit peu à peu en vertu des lois posées par Dieu[23].

Dans le système monadologique de Leibniz, tout ce qui n’est pas monade, ou tout ce qui n'est pas unifié par une monade unificatrice, n’a pas réellement d’être : c’est un agrégat, un simple composé ou « tas ». Ce composé n’est qu’un « être de raison » ou d'imagination », ce qui signifie qu'il n’existe que dans notre esprit en tant que représentation. À l'instar du tas de sable, l'agrégat n'est en somme qu'une fiction qui nous permet cependant d'organiser notre expérience du monde à des fins pratiques. Entre l’être parfaitement un, la monade, et le simple agrégat, se trouvent les organismes, unités provisoires de composition. Le corps humain, dont la matière est composée elle-même de monades, est l'un de ces organismes. Il possède une monade unificatrice supérieure à celle des végétaux ou des animaux, l’âme, qui est capable d'« aperception », autrement dit, de conscience. L'âme, comme toutes les monades, est indestructible, puisque non composée, et elle est en ce sens immortelle ou éternelle. À l'inverse, les agrégats sont toujours provisoires et changeants, sans consistance propre.

Ce système métaphysique permet de poser un principe ontologique unique à partir duquel il est possible d'expliquer la nature tout en rendant compte des deux aspects fondamentaux de la conscience : l'« appétition » (ou volition) et la perception. Bien que l'univers lui-même n'y soit pas considéré comme conscient, il est censé contenir en chacune de ses monades les germes de la conscience, qui sont autant d'entités spirituelles. C'est en ce sens que l'on peut parler d'idéalisme objectif pour qualifier la monadologie de Leibniz : en tant qu'entité spirituelle, chaque chose réellement existante possède une essence objective intelligible comparable à celle d'une âme consciente, ou identifiable à elle. Cette forme d'idéalisme influencera grandement la psychologie scientifique allemande du XIXe siècle à travers l'œuvre de Hermann Lotze, héritier de Leibniz sur le plan philosophique, ainsi que les philosophes spiritualistes français à la suite de leur réception de l'œuvre de Lotze. Elle est également à l'origine du paradigme dynamique en philosophie, qui se développera surtout dans l'Allemagne du XIXe siècle, et où sera mise en avant la relation supposée fondamentale entre l'esprit et les forces de la nature.

L' « idéalisme objectif » chez Hegel

.jpg.webp)

On doit à Hegel la première distinction explicite entre les trois grandes tendances objectiviste, subjectiviste et absolutiste de l'idéalisme. Dans ses Leçons sur l'histoire de la philosophie (œuvre posthume), Hegel l'établit à des fins pédagogiques en utilisant les expressions « idéalisme objectif », « idéalisme subjectif » et « idéalisme absolu »[21], qui seront reprises à sa suite. Pour Hegel, chacun de ces idéalismes fournit un « principe explicatif » de la réalité[21]. Tandis que le premier s'appuie sur le principe naïf et dogmatique d'une « idée-chose » immédiatement présente dans la réalité, l'idéalisme subjectif avance le principe d'une « idée-sujet » constitutive de la réalité. L' idéalisme absolu, quant à lui, consiste à démontrer le caractère unilatéral et inadéquat de ces deux principes. Le principe de « l'idée absolue » sur lequel repose cette ultime forme d'idéalisme, dont Hegel se veut l'initiateur, doit rendre compte à la fois du statut de la réalité dite « objective » et de la manière dont le « sujet » s'y rapporte par la connaissance[21].

Bien qu'il soit critiqué par Hegel et attribué par lui à la tradition philosophique, notamment à Platon et à sa théorie des Idées, l'idéalisme objectif tend aujourd'hui à désigner l'idéalisme hégélien lui-même, en raison de son caractère intellectualiste et impersonnel. Dans cette philosophie en effet, l'« Esprit » s'inscrit toujours dans une réalité commune, manifeste publiquement ; il ne relève jamais de l'activité ou des capacités du sujet individuel qui, par introspection, pourrait en saisir immédiatement la réalité dans son intimité supposée. Par ailleurs, l'« idée absolue » ne désigne pas chez Hegel un phénomène de la conscience ; au contraire, elle désigne ce qui détermine les motifs inconscients de nos actions ainsi que le sens général inaperçu de l'histoire. L'idéalisme de Hegel s'oppose donc radicalement à l'idéalisme subjectif tel qu'on le présente habituellement. Néanmoins, dans la mesure où Hegel rejette toute réification de la pensée qui consisterait, comme pour Descartes et Leibniz, à en faire une substance (en l'occurrence une « âme ») identifiable en tant que telle à un objet, le qualificatif d'« objectif » ne semble pas caractériser correctement l'idéalisme hégélien.

L'immatérialisme de Berkeley

Durant la première moitié du XVIIIe siècle, le philosophe, théologien et évêque irlandais George Berkeley développe une conception idéaliste radicale mais influente, plus tard nommée « idéalisme subjectif », sur la base d'une discussion des théories de Descartes, Malebranche et Locke. Suivant les pas de ce dernier, Berkeley part de la présupposition selon laquelle seules les idées (ou représentations) peuvent être les objets immédiats de la conscience[24]. Il s'éloigne cependant de Locke en insistant sur le caractère à la fois inutile et contradictoire de la thèse des « qualités premières ». Ces « qualités » correspondaient chez Locke aux propriétés géométriques et dynamiques des corps eux-mêmes. Comme telles, et contrairement aux « qualités secondes » causées par l'action des corps sur les sens, elles étaient censées pouvoir être attribuées directement aux corps. Contre cette distinction, qu'il juge inconséquente, entre des qualités premières prétendument « objectives » et des qualités secondes décrites comme « subjectives », Berkeley établit dans une perspective idéaliste sa propre distinction entre[24] :

- les idées issues de l'« imagination » du sujet, qui se laissent transformer à volonté et qui ne sont que des fictions (idées subjectives)

- les idées qui ne peuvent être produites volontairement par le sujet mais qui résultent de « perceptions sensibles » bien réelles (idées objectives)

Tandis que Locke et ceux qui concevaient le monde comme matériel considéraient généralement que cette seconde classe d'idées résidait dans les choses matérielles présentes en dehors de notre esprit, Berkeley soutient de son côté qu'il est inutile de supposer des choses matérielles derrière les idées[24] et qu'il est même contradictoire de concevoir quelque chose qui existerait ainsi indépendamment de la pensée que nous en avons. Sa thèse fondamentale, il la résume dans une formule latine devenue depuis célèbre (le plus souvent sous sa forme tronquée) : esse est percipi aut percipere (« être, c'est être perçu ou percevoir »). Cette formule signifie que l'être des objets est d'être perçu, celui des sujets, de percevoir[24]. Seuls donc existent les idées et l'esprit par lequel elles existent. Le concept de matière, quant à lui, est une fiction du langage qui recouvre en raccourci des sensations diverses que nous regroupons ainsi[24]. En ce sens, Berkeley soutient une position qu'il qualifie lui-même d'« immatérialisme », et qui correspond au versant négatif de son idéalisme.

Une erreur commune concernant l'idéalisme de Berkeley est de penser qu'il conduirait à nier la réalité du monde extérieur ainsi que son indépendance par rapport à notre esprit. Or, Berkeley ne nie pas la réalité du monde extérieur, que nous éprouvons par notre « perception sensible », mais seulement sa prétendue nature matérielle[24]. Par ailleurs, il maintient qu'il existe une réalité extérieure indépendante du sujet, donnée dans les perceptions sensibles. Mais comme cette réalité n'est pas matérielle, et puisque toutes les idées n'existent que relativement à un esprit, les « objets » des idées sensibles (leur contenu objectif) doivent être présents pour un autre esprit qui les perçoit. Selon Berkeley, cet esprit, c'est Dieu, et les « choses » ne sont donc rien d'autre que des complexes d'idées perçues par Dieu et suscitées en nous par une affection de notre esprit[24]. L'une des conséquences de ce système théocentrique est que la science de la nature n'a plus affaire à des interactions de choses matérielles, mais à des lois qui expriment l'ordre permanent dans lequel Dieu produit et enchaîne les idées[24].

La question de savoir si Berkeley est véritablement un philosophe idéaliste, et dans quelle mesure ou dans quel sens il l'est, est encore aujourd'hui une question discutée[25] ; d'abord parce que Berkeley affirme l'existence indépendante de l'esprit (en ce sens, Berkeley est réaliste en ce qui concerne les esprits), ensuite parce qu'il estime que sa philosophie transforme les idées en choses du fait même qu'elle transforme les choses en idées[25]. Lui-même ignore le terme d'idéalisme et utilise l'expression négative « immatérialisme » pour qualifier sa doctrine. C'est Emmanuel Kant qui, le premier, applique à celle-ci l'étiquette d'idéalisme, et plus particulièrement d'« idéalisme dogmatique », car une telle doctrine s'appuierait sur la négation dogmatique de l'existence des choses corporelles hors de nous[25]. Kant distingue cet idéalisme berkeleyen de l'« idéalisme problématique » cartésien, qui met en doute l'existence des choses, et de l'« idéalisme transcendantal » (le sien), qui reconnait l'existence de la « chose en soi » ainsi que la réalité des corps comme phénomènes dans l'espace[25].

L'idéalisme transcendantal de Kant

L'idéalisme d'Emmanuel Kant est une tentative originale de concilier différentes thèses appartenant à des options philosophiques en apparence incompatibles entre elles. Il marquera durablement la réflexion philosophique sur la nature de la connaissance et sur la possibilité de connaître la réalité. Kant qualifie lui-même son idéalisme de « transcendantal », signifiant par ce terme nouveau tout ce qui a trait aux conditions de possibilité de l'expérience et de la représentation. Dans la Critique de la raison pure, dont la première édition paraît en 1781, il définit cet idéalisme de la façon suivante :

- « J'entends par idéalisme transcendantal de tous les phénomènes la doctrine d'après laquelle nous les envisageons dans leur ensemble comme de simples représentations et non comme des choses en soi, théorie qui ne fait du temps et de l'espace que des formes sensibles de notre intuition et non des déterminations données par elles-mêmes ou des conditions des objets considérés comme choses en soi. »[26]

L'idéalisme transcendantal de Kant valide, en même temps qu'il limite, le pouvoir de la raison, mettant en lumière les conditions de son usage légitime. En ce sens, il s'agit d'un idéalisme « critique ». La distinction qu'il opère entre, d'une part, les phénomènes dont nous formons la représentation et, d'autre part, la chose en soi, susceptible d'être pensée à partir de postulats mais non connaissable en tant que telle, permet de concilier une forme de « réalisme empirique », où est affirmée l'existence des objets comme données sensibles, et une forme d' « idéalisme métaphysique », où est soutenue celle de formes conceptuelles et sensibles a priori appartenant au sujet connaissant. Aussi Kant renvoie-t-il dos à dos le « réalisme métaphysique » et l'« idéalisme empirique »[20] qui constituent pour lui les deux traditions dominantes en philosophie.

À la différence de l'idéalisme empirique de Berkeley, l'idéalisme de Kant admet, à l'instar du réalisme métaphysique, l'existence de « choses en soi » en dehors de notre esprit. Mais contrairement à ce qu'affirme le réalisme métaphysique, ces choses, constitutives de l'ensemble de la réalité ou de l'être, nous demeurent à jamais inaccessibles, inconnaissables, parce que notre pensée ne saisit jamais que des phénomènes, c'est-à-dire des apparences, relatives aux structures innées a priori de notre sensibilité et de notre entendement[12]. Ces formes conditionnent toute notre connaissance et existent antérieurement à toute expérience. Elles dictent en quelque sorte au monde les lois du sujet[12]. Kant qualifie de « révolution copernicienne » ce renversement de perspective dans la façon d'envisager la relation entre le sujet et le monde.

Du fait du statut inconnaissable de la chose en soi, l'idéalisme kantien a également reçu le nom d'idéalisme « agnosticiste », se refusant le pouvoir de connaître la réalité « derrière les apparences »[12]. On peut également y voir une forme de relativisme, puisque, d'après lui, tout ce qui est connu est relatif à la structure de la pensée humaine[12]. Cependant, si l'être y est considéré comme hors de portée de la connaissance théorique, il n'y est pas nié, et pour les besoins de l'action morale, Kant estimera même indispensable de postuler (« postulats de la raison pratique ») l'existence de Dieu, de l'âme et son immortalité, rejoignant ainsi dans sa Critique de la raison pratique (qu'il publie en 1788) le réalisme spiritualiste de la religion[12].

Le « Moi absolu » de Fichte

Johann Gottlieb Fichte est l'un des principaux représentants du courant philosophique désigné sous l'appellation d'« idéalisme allemand », qui se développe en Allemagne à la suite de la « révolution copernicienne » introduite dans le domaine de la pensée philosophique, à la fin du XVIIIe siècle, par Emmanuel Kant. Cette « révolution » conceptuelle consiste à inverser l'ordre de préséance dans la relation sujet-objet en accordant la primauté au « sujet transcendantal », condition de possibilité du monde empirique et de toute connaissance. En reprenant à son compte le principe du sujet transcendantal pour expliquer la formation de la réalité empirique, Fichte adopte une position idéaliste de type kantien, mais il la radicalise jusqu'à en changer le sens, rejetant notamment l'idée kantienne d'une « chose en soi » inconnaissable où résiderait la réalité des phénomènes.

Une certaine lecture de la doctrine de Fichte héritée des réflexions de Hegel sur l'idéalisme fait par ailleurs de lui l'un des grands représentants de l'idéalisme subjectif, après Berkeley. Cette lecture de Fichte s'appuie sur son concept de « Moi absolu », qui désigne dans son premier système le principe ultime et indépassable de la réalité[27]. Fichte se demande comment la liberté inconditionnée qu'il revendique pour le Moi absolu peut se concilier avec la limitation que lui impose la dynamique de l'univers extérieur. Une façon d'envisager sa réponse à la question est de considérer que le Moi crée le « Non-Moi » en se limitant, la réalité extérieure (le « Non-Moi ») étant ainsi entièrement placée sous la dépendance du Moi. Fichte nomme « imagination » l'activité par laquelle des représentations naissent dans le Moi quand il se limite de la sorte par le Non-Moi[28].

Pour Fichte, le « Moi » est le seul principe de toute réalité. Il est donc inconditionné, ce qui implique qu'il se soit posé lui-même[29]. Se posant lui-même, ce Moi absolument libre peut être dit « cause de lui-même » et « Moi absolu ». S'il est en un certain sens « le Moi de chacun », il n'apparaît pas selon les déterminations empiriques de notre conscience, car il est au fondement même de toute conscience[29] - [30]. En ce sens, il ne doit pas être confondu avec la conscience de soi[29]. En effet, en tant qu'il est infini, le Moi absolu ne peut être celui de la conscience de soi qui, elle, est finie ; il est, positionné à un niveau plus profond, la condition de possibilité de cette conscience. Aussi la conscience a-t-elle paradoxalement un fondement inconscient[29]. Ce fondement inconscient de la conscience est la pure activité originaire du « Moi absolu », qui produit toute chose[31].

L'idéalisme fichtéen a une finalité pratique. En effet, le principe de l'autolimitation du Moi, constitutif du réel, réside dans la caractérisation du Moi absolu comme effort infini : le Moi a besoin de la résistance du Non-Moi pour pouvoir, en s'efforçant de la surmonter, se donner une dimension pratique[28]. Le choc et la résistance des objets du Non-Moi, assimilables à une force réactive, forment alors ensemble la condition pour que l'activité libre du Moi soit réfléchie, pour que le sujet soit conscient de lui-même et puisse ainsi se déterminer moralement[28]. Fichte définira son système philosophique dans cette perspective comme un « idéalisme réaliste », et non comme un idéalisme subjectif, car il établit la présence d'une force (le Non-Moi) indépendante de la conscience du Moi fini[28].

Schelling et la « philosophie de l'identité »

Tout à la fin du XVIIIe, Friedrich W. J. Schelling, jeune philosophe allemand se revendiquant d'abord de Fichte, rédige une série d'ouvrages qui infléchit la doctrine de son maître. Il accorde notamment un statut positif à la « Nature », interprétée non plus comme une simple négation du « Moi » mais comme le pôle objectif de l'« Esprit », sa manifestation extérieure. Puis, dès 1798, date à laquelle il publie L'âme du monde[32], il abandonne le projet fichtéen de fondation du réel, basé sur le principe subjectif du « Moi absolu », pour constituer sa propre philosophie, en lien direct avec le mouvement romantique, la philosophie de la nature et le mysticisme allemands de cette période.

Tout le projet du premier Schelling a été de réconcilier le kantisme et la pensée de Fichte avec celle de Spinoza, en dévoilant les deux faces de l'Absolu que sont l'esprit et la nature. Face à l'échec de cette tentative, Schelling entreprend alors de « naturaliser » la philosophie fichtéenne du Moi en attribuant à l'objet lui-même – la nature – une activité d'auto-génération. Procédant par déduction, il place les conditions de possibilité de l'expérience concrète dans son auto-construction et établit l'« Identité » absolue de la nature et de l'esprit. Cette identité se traduit par une symétrie complète entre eux, ainsi qu'entre leurs diverses variations. Elle conduit à faire de l'un le négatif de l'autre au niveau des apparences. Ainsi, « la nature est l'esprit invisible, l'esprit la nature invisible ». Mais ces deux principes ne forment qu'un en réalité. Moi et non-Moi, sujet et objet, phénomène et chose en soi se résorbent eux-mêmes dans cette unité fondamentale que la raison ne peut saisir autrement qu'en la fractionnant, en la « dialectisant ».

Rejoignant en cela la tradition néo-platonicienne, Schelling envisage la réalité du monde comme une unité essentielle indifférenciée ; il n'y a donc pas lieu selon lui d'opposer le monde idéal et le monde réel. Esprit et nature ne sont que les deux faces d'un seul et même être, l' « Un », l'Absolu. Celui-ci n’est ni sujet ni objet, ni esprit ni nature, mais l’identité ou l’indifférence de leurs oppositions[33]. Au plus profond des choses, il y a l’Absolu, qui est identité indifférente du sujet et de l’objet ; au sommet de la philosophie, il y a l’intuition intellectuelle de cet Absolu, par laquelle se comprend l'identité prélogique du sujet et de l'objet[33]. C'est à partir de l'Absolu, raison (Grund) première de toute chose, elle-même insondable par la raison commune et inaccessible à la conscience, que surgit la bipolarité de la conscience et la scission entre la nature et l'esprit. Bien que contradictoires en apparence, les deux pôles objectif et subjectif de la conscience coexistent et se développent parallèlement, manifestant par là leur profonde identité et la parfaite coïncidence de la nature avec l'esprit. Une telle relation explique que le « rythme » de la nature – son organisation et son développement – soit le même que celui de l'esprit, et qu'il soit toujours « logique » ou « idéal » (conforme à la raison).

La thèse de l'identité esprit-nature au sein de l'Absolu se trouve désignée par Schelling sous l'appellation de « philosophie de l'Identité ». Cette philosophie relève de l'« idéalisme allemand » au sens où, comme chez Fichte et Hegel, elle conduit à « idéaliser » le monde. Cependant, n'ayant recours ni au « Moi absolu » de Fichte, ni au Dieu de la théologie[34], ni encore à la nature vivante de la philosophie panthéiste, Schelling fait de l'idéalité apparente du monde la conséquence d'un principe plus fondamental d'où provient tout esprit mais qui n'est pas lui-même un esprit.

Hegel et la « philosophie spéculative »

C'est avec G. W. F. Hegel que l'idéalisme absolu prend un aspect systématique qui marquera durablement la pensée philosophique européenne. Au départ proche de celui de Schelling, avec ses thèses de l'identité sujet-objet et du fond unique de l'existence, l'idéalisme de Hegel finit par s'en éloigner significativement en reléguant le sujet et l'objet du côté des abstractions à dépasser, et en adoptant une approche foncièrement intellectualiste[21]. Par là, il s'écarte autant de l'ontologie classique et de son réalisme jugé enfantin que de la « métaphysique de la subjectivité » fondée sur un « je pense » (Cogito), et il annonce, selon le spécialiste de Hegel Louis Carré, les tentatives contemporaines (néo-freudienne, post-wittgensteinienne) de saisir la réalité psychologique comme un « ça pense »[21], c'est-à-dire comme un processus mental indépendant du « moi ».

Chez Hegel, l'idéalisme absolu se conçoit en tant que pensée concrète dépassant les anciennes oppositions conceptuelles. Il est censé présenter l'unique solution au problème posé par le fait que la réalité elle-même, contrairement à ce qu'estimait Kant, est en fin de compte connaissable et compréhensible, et qu'elle l'est toujours comme un tout. Tandis que la solution au problème de la connaissance du réel n'était jusque là envisagée qu'à partir d'une théorie de la connaissance, elle s'annonce avec Hegel comme une vérité métaphysique consistant dans l'identification de l'être (ou réalité) et de la pensée. En effet, pour qu'une compréhension de la réalité soit possible, il faut que le réel puisse se soumettre à un principe explicatif, et qu'il soit en ce sens identique à la pensée[21]. Par ailleurs, le caractère nécessairement logique du monde, soumis entièrement aux règles formelles de la pensée, ne peut s'expliquer que par le fait qu'il partage avec cette dernière une même nature idéale (ou intellectuelle). C'est pourquoi, pour Hegel, la « vraie philosophie » n'est possible que pour autant qu'elle présuppose que l'être est la même chose que la pensée, et c'est en ce sens qu'il faut entendre sa fameuse sentence : « toute vraie philosophie est un idéalisme »[21].

L'idéalisme absolu de Hegel prétend contenir la démonstration de l'unité de l'être et de la pensée en utilisant une nouvelle méthode philosophique dite « spéculative », qui exige de nouveaux concepts et règles de logique incluant la contradiction et le mouvement. Selon Hegel, la « Raison », principe de toute chose, consiste essentiellement en une dynamique contradictoire et totalisante, en un processus historique et dialectique général qui produit de nouvelles formes toujours plus complexes d'être et de conscience. Cette dynamique est aussi bien celle de l'« Esprit » que celle de la « Nature ». Elle engendre toute la diversité effective du monde et forme le « Concept » par lequel nous le pensons et le saisissons dans sa signification. Elle se déploie à travers une histoire décrite comme un processus ordonné d'autorévélation de l'Esprit qui doit conduire à une conscience de soi absolue, et à l'identité parfaite de la pensée avec l'être tout entier[35].

Le « monisme absolu » en Grande-Bretagne

Dans le contexte universitaire britannique, en particulier anglais, le « monisme absolu » désigne un courant de l'« idéalisme britannique »[36] se revendiquant généralement d'une forme de « néo-hégélianisme », bien que la méthode dialectique de Hegel y soit délaissée, voire contestée. Ce courant philosophique se développe au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. L'idéalisme britannique dans son ensemble connaît son apogée au début du XXe siècle pour ensuite entrer dans une période de déclin, jusqu'à sa disparition quasi-totale dans les années 1940 au profit de la philosophie analytique[36]. C'est la tendance moniste de l'idéalisme britannique qui sera la plus sévèrement critiquée par les précurseurs de la philosophie analytique, Bertrand Russell et G. E. Moore en tête.

La figure principale des premières générations d'idéalistes britanniques est F. H. Bradley[36]. Celui-ci raisonne dans Appearance and Reality[37] à partir du principe de non-contradiction : ce qui est contradictoire ne peut pas être[36]. Bradley dévoile alors les contradictions contenues dans notre conception ordinaire de la réalité, lorsque nous croyons que la réalité est composée d'objets indépendants les uns des autres et indépendants de l'expérience que nous en avons. Pour lui, le pluralisme et le réalisme, prolongements philosophiques de cette conception ordinaire, ont des conséquences contradictoires et doivent être rejetés en faveur de l'idée que la « réalité est une » et qu'elle est à la fois « pensée » et « expérience »[36]. Dès lors que l'esprit est conçu comme le processus par lequel l'« Absolu » s'accomplit, le subjectif et l'objectif ne sont plus séparés par des représentations mais deviennent les différenciations d'une unité globale[38]. Bradley soutient en ce sens un « monisme » et un « idéalisme absolu », revendiqués comme tels par lui, bien que sa doctrine ne s'inscrive pas directement dans la tradition de l'hégélianisme[38].

L'idéalisme de Bradley, ainsi que celui des autres idéalistes britanniques du courant moniste, doit être nettement distingué de l'idéalisme subjectif d'un Berkeley ou d'un Fichte[36]. En effet, dans son acception idéaliste, le monisme a pour conséquence que l'expérience n'est pas une représentation pour un sujet qui serait pensé comme une entité en dehors de cette même expérience ; il n'y aurait dans ce cas plus de « monisme ». Il faut donc qu'un des deux termes de la relation sujet-objet disparaisse, et Bradley énonce clairement que l'on « doit abandonner l'idée d'un soi qui serait de lui-même ou qui pourrait être réel »[39]. À l'instar de Bradley, les monistes absolus refusent tous les pluralismes et tous les dualismes, cherchant à démontrer qu'il ne peut y avoir de divisions ontologiques absolues, telles celles établies entre l'esprit et la nature, entre le sujet pensant et l'objet pensé, entre soi et les autres[38].

Le monisme absolu est soutenu pour la première fois explicitement par Bernard Bosanquet, qui semble être également le premier à avoir identifié, dès sa première publication en 1883[40], la vérité avec l'expérience dans son intégralité (en tant que système), identification qu'il reprendra sous le dicton « la vérité est le tout »[41]. Bosanquet est ainsi à l'origine de la théorie de la vérité-cohérence, implicite chez Bradley, et dont une version légèrement différente sera défendue par Harold Joachim[36] en 1906 dans The Nature of Truth[42]. À partir du début du XXe siècle, le monisme absolu fait l'objet de plusieurs critiques provenant d'une troisième génération d'idéalistes britanniques. Certains parmi eux, tels que J. M. E. McTaggart, en refusent les conclusions « monistes », adoptant au contraire une approche « pluraliste » et « personnaliste » (ou individualiste) de la réalité[36].

En Allemagne

C'est en Allemagne que l'on trouve, en la figure de Rudolf Hermann Lotze, le précurseur de l'idéalisme « personnaliste », courant qui peut être interprété comme une réaction à l'idéalisme absolu, encore prépondérant chez les philosophes allemands du milieu du XIXe siècle. Lotze contribue indirectement à l'émergence du personnalisme américain par l'intermédiaire de Borden P. Bowne, l'un de ses fondateurs, qui reçoit son enseignement à l'Université de Göttingen. Dans Mikrokosmus (« Microcosmos »), ouvrage dont le dernier volume paraît en 1864, il expose sa conception de l'esprit rigoureusement monadologiste[43], c'est-à-dire entièrement fondée sur la notion leibnizienne de monade. Cette notion lui permet de concevoir un monde où la réalité de chaque substance est associée à son unité et à sa nature spirituelle. Contrairement à son contemporain Gustav Fechner, Lotze n'admet pas que les âmes puissent comprendre en elles d'autres âmes inférieures[43], et rejette donc toute idée d'âme du monde. Pour la même raison, il n'est pas panthéiste, mais théiste[43], considérant que seule l'idée d'un Dieu personnel distinct de ses créatures peut donner l'idée de l'absolu. Pour lotze, cette idée répond justement à une aspiration profonde de l'âme humaine[43] :

« Son désir de concevoir comme réel l'être le plus haut qu'il lui est permis de pressentir ne peut se satisfaire d'aucune autre forme que de celle de la personnalité […] Le réel véritable, qui est et doit être, n'est pas la matière et encore moins l'Idée (hégélienne), mais l'esprit vivant et personnel de Dieu et le monde d'esprits personnels qu'il a créés. »

Lotze fonde sa doctrine métaphysique sur une épistémologie. Il constate que les lois des sciences naturelles, par exemple celles de la physique newtonienne, servent fondamentalement à identifier ce qu'il appelle les « propriétés apparentes » des objets physiques en déterminant leurs relations avec d’autres propriétés apparentes d’objets physiques[44]. Cependant, ajoute-t-il, cette connaissance extérieure et phénoménale va de pair avec une profonde ignorance de ce qu’est la matière elle-même[44]. En dépit des progrès spectaculaires des sciences naturelles dans la connaissance des relations entre phénomènes physiques, nous n’avons aucune connaissance de la nature de la matière ou de ce qu’elle est en soi. À l’inverse du monde extérieur décrit par la science, la vie psychique a ceci de particulier qu’elle nous est parfaitement claire quant à son essence[44]. Nous avons en effet « l’intuition la plus immédiate et la plus complète » de ce que signifient sentir, vouloir, aimer, éprouver du contentement, etc. Et cette intuition n’est autre que la « conscience immédiate » que nous avons de notre vie mentale propre[44]. C'est donc seulement sur notre esprit individuel que peut reposer notre connaissance de la réalité. Il est alors nécessaire d'adopter une ontologie personnaliste, à la fois spiritualiste et pluraliste, où la « personne », entendue comme esprit individuel, constitue l'unité première.

En Grande-Bretagne

Bien que le monisme absolu demeure le courant dominant au sein du mouvement idéaliste britannique, un autre courant se développe au début du XXe siècle à partir d'une série de critiques exprimées à l'encontre de la tendance qu'aurait le monisme absolu à sous-évaluer l'individu et à l'absorber dans l'Absolu[38]. Ce courant s'appuie sur une conception « personnaliste » et pluraliste de la réalité et se présente dès lors comme une alternative à l'absolutisme et au monisme jusque là défendus. Il est porté par des penseurs appartenant à une « troisième génération » d'idéalistes dont les principaux représentants sont les philosophes John M. E. McTaggart, Andrew Seth Pringle-Pattison, W. R. Sorley, F. C. S. Schiller et le psychologue James Ward[36]. Avec McTaggart, notamment, la réalité est composée d'une pluralité d'âmes éternelles, identifiables à des moi (selves), et reliées entre elles par un « amour mutuel ». De façon comparable, Ward conçoit la réalité comme une infinité de monades, sur le modèle du système de Leibniz. Mais tandis que McTaggart est athée, l'amour dont il parle n'étant pas celui du christianisme, Ward est théiste et considère que Dieu est nécessaire pour coordonner les monades[36].

D'une manière générale, les idéalistes personnalistes s'entendent sur le caractère individuel de l'existence et en reconnaissent la dimension subjective. Cependant, ils ne défendent pas un « idéalisme subjectif » à la façon de Berkeley ou un « idéalisme transcendantal » de type kantien. Leur idéalisme traduit en effet une position métaphysique sur la nature même de la réalité, considérée indépendamment de la perception ou de la connaissance que nous en avons[45]. La nature de la réalité est certes chez eux identifiée à l'esprit lui-même ou à l'expérience, mais l'esprit dont il est question n'est pas un sujet posé à l'extérieur d'un monde dont il serait la condition de possibilité. Au contraire, il s'agit d'un constituant du monde. C'est ce qui fait de cette forme d'idéalisme une position « réaliste » proche de l'idéalisme objectif de Leibniz et de son héritage spiritualiste. Elle se rapproche également du système monadologique de Leibniz par son pluralisme. McTaggart, en particulier, défend un pluralisme radical qui va jusqu'à rejeter l'existence d'individus atomiques au profit d'une infinité de substances décomposables[46].

Aux États-Unis

Le personnalisme américain, mouvement spécifique aux États-Unis, est une école de pensée idéaliste qui se développe à partir de la fin du XIXe siècle au sein de l'Université de Californie à Berkeley, sous l'impulsion du philosophe George Howison, ainsi qu'à Harvard et Boston, antérieurement puis parallèlement au personnalisme en France. Ses principaux fondateurs sont, outre Howison, les philosophes Borden P. Bowne et Edgar S. Brightman. Par contraste avec l'« idéalisme absolu » soutenu par le philosophe américain Josiah Royce, il est parfois dénommé « idéalisme personnaliste » (personal idealism), notamment par Howison qui qualifie ainsi sa propre pensée. Contrairement au personnalisme continental issu de la philosophie éthique et politique d'Emmanuel Mounier, le personnalisme américain part d'une réflexion métaphysique sur la nature de la réalité pensée comme conscience personnelle et esprit individuel. D'un point de vue historique, il s'agit d'une continuation directe d'un certain courant idéaliste qui, en Allemagne, s'est développé au XIXe siècle en réaction contre l'idéalisme absolu alors dominant sur la scène philosophique allemande. Borden Bowne, en particulier, a reçu à l'Université de Göttingen l'enseignement d'Hermann Lotze, qui fut l'un des principaux acteurs de cette réaction.

C'est le philosophe américain George Howison qui, par son enseignement et la rédaction de divers articles, est à l'origine du personnalisme en tant qu'école de pensée américaine, au départ limitée à l'université Berkeley de Californie. D'abord hégélien et idéaliste absolu jusqu'à son retour d'Europe en 1882, Howison commence à défendre à partir de cette date un idéalisme pluraliste qui voit dans l'esprit individuel fini l'ultime réalité. Pour lui, « la seule chose absolument réelle, c'est l'esprit, […] toutes les existences matérielles et temporelles tirent leur être de l'esprit, de la conscience qui pense […], leur présence à la conscience constituant toute leur réalité et toute leur existence »[47]. Cependant, l'esprit dont il est question chez Howison n'est plus l'Esprit absolu de Hegel mais la « personne », ou « esprit individuel », sorte de « monade » indestructible qui jamais ne s'évanouit dans le Tout. La coexistence morale des personnes, loin de requérir l'existence de l'Esprit absolu comme le pensent les Hégéliens, suffit à créer le lien vivant qui unit les membres de ce qu'il nomme la « République éternelle des esprits » et auquel on donne généralement le nom de Dieu[48].

Borden Parker Bowne est l'autre grand fondateur du personnalisme américain, cette fois sur la rive est des Etats-Unis. Philosophe et théologien méthodiste, il est reconnu comme la figure dominante du personnalisme aux États-Unis depuis la publication en 1908 de l'un de ses ouvrages intitulé Personalism[49]. Son enseignement nourrit un grand nombre de ministres des Églises libérales protestantes, méthodistes en particulier, qui mettront en pratique dans leur apostolat la pensée de leur maître[50]. Bowne qualifie lui-même ses positions de « berkeleyisme kantianisé », d'« empirisme transcendantal » et, enfin, de « personnalisme ». Le principe fondamental de sa philosophie est la réalité de l'expérience individuelle qui forme l'esprit de chaque personne. L'individualité spirituelle ainsi formée ne peut être une abstraction, comme l'est l'« Esprit » des idéalistes hégéliens, car l'expérience personnelle constitue « un fait premier qui explique toutes les autres choses »[51]. En tant qu'elle est « donnée comme réelle »[51], elle doit donc être acceptée comme un fait lui-même inexplicable mais pourtant bien réel.

Autres tendances

- Certaines notions et tendances de l'idéalisme occidental se retrouvent dans toute la philosophie indienne, ancienne et moderne. La tendance à l'idéalisme s'y exprime notamment sous la forme d'une philosophie de la « non-dualité » (Advaïta védanta) ; apparue en Inde au VIIIe siècle, cette pensée radicalement moniste s'appuie sur l'idée qu'une conscience unique forme l'essence véritable du monde, dont l'apparente pluralité n'est qu'une illusion consécutive aux limites de notre esprit.

- Wang Yangming, philosophe chinois néoconfucéen du début du XVIe siècle, soutient que les objets n'existent pas entièrement en dehors de l'esprit. En effet, ce n'est pas le monde qui donne naissance à l'esprit mais l'esprit qui donne forme au monde, par la raison, de sorte que l'esprit seul est la source de toute raison dans le monde.

- La philosophie de Baruch Spinoza est qualifiée d'« idéalisme de la finalité » par Kant. Spinoza affirme le caractère entièrement intelligible de la nature, dans ses deux aspects que sont l'« étendue » et la « pensée ».

- Arthur Schopenhauer, par son volontarisme, approfondit l'idéalisme kantien dans un sens métaphysique : le monde est à la fois représentation, c'est-à-dire apparence, et un principe non rationnel dépourvu de connaissance, la « Volonté », essence véritable du monde.

- Friedrich Nietzsche, bien qu'il se montre critique à l'égard de tout système renvoyant à des « arrières-mondes », développe un point de vue kantien « post-idéaliste » en ce qui concerne la chose en soi[52] ; par ailleurs, sa prédilection pour les « interprétations » plutôt que pour l'ontologie le rattache, malgré lui, à une forme d'idéalisme.

- La philosophie spiritualiste d'Henri Bergson peut être rapprochée partiellement de l'idéalisme, ainsi que la tradition spiritualiste française dont il est issu, incluant entre autres Félix Ravaisson, Alfred Fouillée, René Le Senne et Teilhard de Chardin.

- L'idéalisme français est une mouvance française de l'idéalisme, à caractère rationaliste, de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, dont les principaux représentants sont Léon Brunschvicg, Émile Meyerson et André Lalande. On y associe également le néokantien Charles Renouvier.

- L'idéalisme italien est une école de pensée principalement représentée par les philosophes Benedetto Croce et Giovanni Gentile[53]. Ce dernier développe en particulier l'idéalisme actuel, ou actualisme.

- La phénoménologie d'Edmund Husserl, par son caractère apriorique et son recours à l'expérience de la conscience, relève au départ d'une forme d'idéalisme, bien qu'elle prétende être parvenue à s'en affranchir ; le primat de la conscience se retrouve aussi dans l'existentialisme, qui recouvre une partie de la phénoménologie.

- La philosophie du langage (Ludwig Wittgenstein, W. V. O. Quine) a permis l'émergence d'une sorte d'idéalisme linguistique (Wilfrid Sellars, John McDowell) : les objets auxquels nos déclarations se réfèrent et l'univers que notre discours décrit ne peuvent être compris qu'en référence à nos usages linguistiques lorsque nous parlons d'eux ; notre conceptualisation du monde est de nature exclusivement langagière.

- L'idéalisme influence également la science contemporaine par le fait que cette dernière, dans sa recherche et son investigation d'une « réalité objective » entendue au sens du réalisme naïf, bute sur des paradoxes qui ne semblent compréhensibles qu'en adoptant une perspective idéaliste, notamment en physique quantique.

- « La déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences naturelles », selon l'expression d'Eugene Wigner[54], efficacité d'une pensée formelle appliquée à la nature, peut s'expliquer dans un cadre idéaliste de type kantien : tout phénomène perçu par le sujet connaissant ne l'est qu'en vertu d'un « pré-formatage » conceptuel (identifiable à l'espace et au temps) qui le rend immédiatement mathématisable.

Critiques de l'idéalisme

Les principes de l'idéalisme ont été remis en cause à maintes reprises depuis son apparition et les critiques faites à son encontre sont aussi variées que le sont les différentes formes d'idéalisme. En Angleterre, le philosophe et logicien Bertrand Russell contribue au début du XXe siècle au déclin de l'idéalisme britannique ainsi qu'à l'émergence de la philosophie analytique par toute une série de critiques adressées aussi bien à l'idéalisme subjectif ou transcendantal qu'à l'idéalisme de type hégélien. Il met en avant entre autres l'argument de la régression à l'infini contre l'idée que l'existence des choses dépendrait du sujet connaissant en vertu d'une relation épistémique qui l'unirait à l'objet connu. Dans une telle perspective en effet, l'existence du sujet en question semble elle-même devoir être placée sous la dépendance d'un autre sujet connaissant pour pouvoir être établie, sujet dont l'existence dépend elle-même de l'existence d'un autre sujet connaissant, et ainsi de suite. Russell a pourtant lui-même défendu des positions idéalistes au tout début de sa carrière universitaire, avant de rejeter l'idéalisme dans son ensemble :

- « J’étais à cette époque un hégélien convaincu et je visais à construire une dialectique complète des sciences, que couronnerait la démonstration du caractère mental de toute la réalité […] Là où Hegel et Kant étaient en conflit, je prenais parti pour Hegel […] Ce que j’ai écrit sur la philosophie de la physique de 1896 à 1898, quand je le relis aujourd’hui, me paraît complètement absurde, et il m’est difficile d’imaginer comment j’ai jamais pu penser autrement. Heureusement, avant que rien de mes travaux d’alors fût prêt pour la publication, je changeai totalement de philosophie et commençai d’oublier tout ce que j’avais fait pendant ces deux années. Toutefois, les notes que j’ai rédigées à cette époque ont peut-être un intérêt historique et, bien qu’elles me paraissent erronées, je ne pense pas qu’elles le soient beaucoup plus que les écrits de Hegel. »[55]

George Edward Moore, autre grand précurseur de la philosophie analytique en Angleterre, attaque dans un essai de 1925 intitulé A Defense of Common Sense (en) (« Une défense du sens commun ») l'idéalisme ainsi que le scepticisme métaphysique qui lui serait associé. Il y soutient que, en ce qui concerne l'existence du monde extérieur, l'idéaliste ne peut donner plus de raisons plausibles d'accepter ses prémisses métaphysiques que ne peut le faire le partisan du sens commun concernant ses propres affirmations. Dans son essai de 1939, Proof of an External World (« Preuve d'un monde extérieur »), il s'appuie justement sur le sens commun pour discréditer l'attitude sceptique attribuée à l'idéaliste, ce qu'il illustre en levant sa main droite et en disant : « Voici une main », puis en levant sa main gauche et en rajoutant : « En voici une autre », puis en concluant qu'il y a au moins deux objets extérieurs dans le monde, et que, par conséquent, il sait qu'il y a un monde extérieur qui existe. D'une façon plus générale, Moore souligne le fait que les arguments sceptiques des idéalistes semblent invariablement nécessiter un appel à des « intuitions philosophiques » que nous avons considérablement moins de raisons d'accepter que les affirmations du sens commun que ces intuitions sont censées réfuter.

L'idéalisme aujourd'hui

Thomas Nagel

.jpg.webp)

Le philosophe de l'esprit Thomas Nagel, bien qu'il ait longtemps été associé à une forme de dualisme épistémologique concernant la relation corps-esprit (la « théorie du double aspect »), s'est lui-même présenté dans un ouvrage de 2012[56] comme un idéaliste, en opposition directe avec le matérialisme et l'approche néo-darwinienne de l'évolution. Pour lui, le matérialisme et les conceptions naturalistes de l'esprit ne peuvent rendre compte de l'apparition de la conscience, pas plus qu'ils ne peuvent expliquer que le monde soit pour nous intelligible. C'est ce qui le conduit à adopter une position proche de l'« idéalisme objectif » de Platon :

- « L'idée que l'intelligibilité rationnelle est à la racine de l'ordre naturel fait de moi un idéaliste, au sens large. Toutefois, je ne suis pas un idéaliste subjectif, puisque je ne vais pas jusqu'à affirmer que toute réalité n'est finalement qu'apparence, je suis un idéaliste objectif dans la tradition de Platon et peut-être aussi de certains poskantiens qu'on appelle habituellement des idéalistes absolus, comme Schelling ou Hegel [...] : l'empirisme pur ne suffit pas. »[1]

Pour Nagel, l'existence de l'esprit et l'intelligibilité du monde ne sont pas raisonnablement envisageables comme de simples accidents. Il existe un lien nécessaire entre l'esprit et l'ordre naturel qui doit être considéré dans ses deux directions : la première d'entre elles est donnée dans la relation de production qui va de la nature aux êtres conscients qu'elle produit ; la seconde direction est donnée dans la relation d'ajustement qui part de l'existence d'un esprit conscient pour faire du monde quelque chose qui peut être compris par lui :

- « L'esprit, de ce point de vue, est doublement relié à l'ordre naturel. La nature est telle qu'elle produit des êtres conscients dotés d'un esprit et qu'elle peut être comprise par eux […]. Ce sont là des caractéristiques fondamentales de l'univers et non des sous-produits de développements contingents dont la véritable explication est donnée en des termes qui ne font pas référence à l'esprit. »[1]

Bernardo Kastrup

Bernardo Kastrup, philosophe de l'esprit et spécialiste en intelligence artificielle, contribue activement depuis les années 2010 à la renaissance de l'« idéalisme métaphysique »[57] entendu comme « idéalisme objectif », affirmant le caractère mental de la réalité indépendamment de sa relation à un sujet déterminé. Il défend une ontologie fondée sur le double principe d'une réalité purement mentale et d'une unique conscience englobante identifiable au cosmos. Cette ontologie, bien qu'elle puisse paraître extravagante au premier abord, se présente comme plus parcimonieuse et empiriquement rigoureuse que les deux grandes théories avancées pour résoudre le problème corps-esprit que sont le physicalisme traditionnel et le panpsychisme[58].

Alors qu'il rejette sans équivoque le physicalisme, Kastrup s'accorde avec le panpsychisme sur l'idée que « tout est mental » ; il le juge néanmoins contradictoire et insuffisant dans ses deux formes principales que sont le panpsychisme bottom-up (« ascendant »), fondé « par le bas » sur les éléments de base du monde physique (les particules élémentaires), et le cosmopsychisme, ou panpsychisme up-bottom (« descendant »), fondé « par le haut » sur la notion de cosmos considéré comme un Tout[58]. Selon Kastrup, l'ontologie idéaliste permet seule de surmonter les difficultés soulevées par ces théories, notamment en dénouant le « problème difficile de la conscience » posé par le physicalisme, ainsi que les problèmes dits « de la combinaison » (Combination Problem) et « de la décombinaison » (Decombination Problem) posés respectivement par le panpsychisme bottom-up et le cosmopsychisme[58].